美国社区学院独立地位的实现 :过程与启示

● 牛蒙刚 于洪波

美国社区学院独立地位的实现 :过程与启示

● 牛蒙刚 于洪波

美国社区学院在最初发展的20余年里处于“寄人篱下”的尴尬境地,迫使其产生了强烈的独立意识。社区学院的独立地位是伴随着初级学院职业化运动而实现的,其标志是摆脱对四年制院校的依附,学院在终结性职业课程或训练领域上树立起自己的办学特色,最终使得美国形成不同类型、不同定位的完善的高等教育体系。我国高等教育体系中各类院校应找准定位、明确身份、走特色办学之路,从而促进教育制度安排的理性化和高等教育的层次调和与平衡。

社区学院;初级学院;独立地位;趋同化

一、早期社区学院的尴尬处境

1920年代以前,美国许多大学领导人认为开设大学一二年级课程的初级学院 (Junior College,1947年改称“社区学院”Community College)和中等教育机构没有本质区别,因而应当属于中等教育的范畴。[1]初级学院应当由当地管理中小学教育的学区教育委员会或私人团体管理。

这一时期,美国联邦政府对各州创办初级学院采取了放任自流、不干预的态度,也没有出台全国性的法律政策给予初级学院“名正言顺”的地位。因此,在一些联邦教育基金的资助项目上,初级学院便被排除在外。例如,1917年《史密斯——休斯法案》(Smith-Hughes Act)确定的联邦职业教育基金,联邦政府就把初级学院排除在职业训练机构之外,而使其没有资格获得资助。这一方面是由于当时这些职业教育领域如商业贸易、秘书技能、会计技术、销售术等,尚不要求有中等后学校的学历;其二是传统观念认为职业教育是中等学校的事,就像专门训练是高等教育的事一样。这在《史密斯——休斯法案》对“职业教育”的限定中体现得相当明显。它指出,职业教育即指在中学阶段用“国家职业教育法令规定的联邦补助经费进行的职业教育工作,或者指同样的但没有联邦补助经费进行的工作”。[2]虽然当时有少数在管理上从属于中等教育学区的初级学院,其终结性职业教育接受了这项资助,不过这些资助总的来说还是比较少的。联邦政府对于职业教育的资助仅限于中等学校的这种态度很长时间没有改变——至少在二战以前是这样,从而导致了美国公众、初级学院部分领导人和私人基金会对于开设实用性的中学后教育课程兴趣不大。初级学院仅仅是作为一种可以提供转学课程的机构艰难地生存于中等教育和高等教育的“夹缝”中。

然而,20世纪20年代以后,附属于中学学区的初级学院在经费来源、师资配备、教学管理等方面与所在学区产生了难以解决的矛盾,地方学区负责人和许多中学教师都希望让初级学院脱离所在中学学区,以便甩开这个“财政包袱”而更好的发展中小学教育,而初级学院也希望成立独立的初级学院学区,以便争取到更多的生源和财政拨款。1925年召开的全美初级学院年会上对“初级学院”进行了重新定义,认为“它是严格的提供两年制大学(学院)普通文化课程的教育机构,初级学院所提供的普通文化课程应该和四年制大学(学院)一二年级的课程在范围、深度方面是相同的,并且应与四年制大学(学院)高年级的课程相衔接,初级学院除提供相当于大学一二年级普通文化课程之外,还应提供满足初级学院所在社区学生不断增长着和变化着的政治、公民、宗教和职业方面需要的课程,这些课程的内容和深度应高于高中文化程度。”[3]以上表明,美国联邦教育署和初级学院领导人明显希望初级学院成为脱离中学教育学区控制而属于高等教育范畴的,但又不同于传统四年制大学(学院)的新型高等教育机构。社区学院获得独立地位的条件和时机已经成熟。

二、AAJC领导人对初级学院职业化运动的指导

初级学院诞生后20多年的尴尬境地,使得它产生了摆脱中等教育束缚的强烈要求,但在与大学的关系上仍然分歧重重。同时,20世纪20年代初,美国经济建设和社会生活中急需的大批中等专业技术人才短缺的难题无法有效解决的现实,也让联邦政府不得不重新考虑初级学院的重要性和重新定位问题。

1920年,在联邦教育署的资助和组织下召开了的第一次全美初级学院教育会议,成立了全美初级学院协会(American Association of Junior College,简称AAJC)。“初级学院协会的建立第一次为成员学院之间克服分散的离心力,形成某种共同的身份提供了可能性。它既为讨论适宜的角色和初级学院的组织提供了场所,又为实现某些重要观点提供了工具……最重要的是,它提供了一个中心组织,目的是规范已成立的初级学院机构,进而确定将加入该组织的那些学院的命运。”[4]

最初协会讨论的最大问题是初级学院的地位问题——是继续只充当大学摇摆的尾巴,还是开拓属于自己的训练市场。针对这一问题,早期领导人库斯(L.V.Koos)、埃尔斯(Walter C.EIIs)和坎贝尔显然是倾向于后一种选择,他们在初级学院运动内部就职业化的必要性达成一致。与传统的初级学院思想不同,他们强调,全国所有的初级学院,不论当初建立的条件是好是坏,在保持转学教育的同时都应把职业训练而不是把转学教育作为首要职责;要运用指导和咨询程序,确保初级学院学生主修最适合他们能力和可能得到的职业的课程。在“整个 20~30年代,AAJC几乎没有哪一次会议不讨论终结性教育。”并且在《初级学院杂志》上,埃尔斯还发起了一个主题为“向外看社区而不是向上看大学”(“looking outward upon community”rather than“upward to university”)的讨论。

(一)早期领导人的职业教育思想

库斯、埃尔斯和坎贝尔是代表初级学院协会职业教育新思想的第一批领导人,是AAJC中职业化运动的主要领袖。

库斯在“有社区学院特色”的职业教育思想方面做出了重要贡献。他在当时处于强势地位的四年制大学与被政府认可的中等职业教育之间找到了出路。他通过考察美国职业结构的变化和调查大学课程和训练领域,最终确定了一些尚未被四年制大学染指的最高地位的“半专业”,提出了“半专业训练”(semiprof essional training)的概念。库斯主张,既然大学和四年制院校实际上已经垄断了通向高级专业和高级管理职位的道路,那么初级学院最好能抓住这个有效的半专业的训练市场。这样,库斯试图避开与大学的直接竞争,而是认为初级学院能做的事情最好是提供大学尚未涉足而又最有声望的领域的训练。此外,库斯还通过标准化能力倾向测验、咨询和指导等工具,作为把学生分流到长期呼吁的职业课程计划去的最可靠手段。他认为,若不更多的运用标准化测试和指导,就会使更多的学生进入“大学残忍的竞争模式”之中,使大量学生惨遭淘汰,“粗暴的打破学生的生活计划”。[5]

埃尔斯和坎贝尔的思想和库斯的思想有许多相近之处。 埃尔斯首先支持库斯的标准化测试。他认为,如果初级学院全体学生“试图升入大学,为大多数情况下已经人满为患的、而且他们的天赋和才能常常不适应的职业做准备”,那是 “不明智的也是不幸的”。[6]其次,埃尔斯认识到,考虑到社会升迁利益的诱惑,学生对智力测验的结果可能有抵触情绪并一如既往地青睐学术课程,因此他们会拒绝顺从学术上预定的让他们永远不能进入教育天堂的那种命运。所以,不能强迫学生选择终结性课程,要用诱导的方法去吸引学生学习这类课程。第三,他相信,要使高等教育大众化,初级学院终结性功能的发展是大众化功能取得成功的重要保障。提供给适应初级学院大多数学生实际生活前途的课程是其唯一合理的办法。埃尔斯减弱了人们持续多年的对学术意识的强调,带头鼓吹职业意识,崇尚实用性和现实主义。[7]此外,这项功能的发展还能防止大众强调要求教育上和经济上的升迁导致高等教育系统产生过多的受过高级训练的毕业生、超过经济吸收能力的“畸形现象”,有利于保证高校系统的健康运行。

坎贝尔则运用“民主”这个词来论证初级学院学生分流到职业课程计划的合理性。他认为,终结性职业教育是“民主的”,因为不像“精英主义的”学术课程,它提供的是“能适应它所服务的那些人的需要”的知识。

由以上可见,在二十世纪二三十年代,三大领导人都批评了初级学院过分的以“准备性功能”为中心,而忽视了更为重要的“终结性功能”。虽然在整个30年代初级学院运动在应该强调什么课程上仍然分为两大阵营,但是到了1940年代在初级学院领导阶层中赞成以终结性职业教育为主的已占大多数,即“初级学院学生中三分之二至四分之三应该主修终结性职业教育课程”。这样,开设终结性的(terminal)职业课程逐渐成为初级学院的任务。

(二)大学和地方州法律对职业性课程的认可

积极倡导终结性教育,主张初级学院职业化,这并不是偶然的。20世纪初期随着各种“专业”(professions)的形成,辅助性的半专业性职业和“半专业人员”(semiprofessions)也相继形成。而大学却不太愿意调整办学方向,因此社会对于半专业人才的需求,大学是无法满足的。事实上,大学领导人都支持初级学院开展终结性职业教育。

一战以后,高校入学人数增长迅速,这令大学校长担心他们的大学会被挤垮。这样,初级学院作为“冲击的吸收者”(shock absorbers)开设终结性课程而受到大学的欢迎。加州大学教育学院院长兰格(A.Lange)一直认为,为了促进大众利益,初级学院不能把为大学做准备作为存在的理由;对初级学院学生而言,初级学院最大的也是最具有创造性的贡献,在于为介于手工工作和专业工作之间的中等水平的职业提供训练手段。他还进一步指出,大学的训练对于不适合学术课程的学生来说反而有害。哈佛大学校长洛厄尔(A.L.Lowell)解释说,这些新机构的价值之一是,把对高等教育没有兴致的年轻人挡在(四年制)学院之外,而不是把他们领进来。……社会所需要的不是更多传统类型的学院和大学,而是为才能较低的学生提供适当训练、使他们迅速走上工作岗位的全然不同的机构。[8]到1930年代,预备性课程和职业性课程两轨并行的思想在地方许多州的法律中获得认可。如科罗拉多、康涅狄格、内布拉斯加和宾夕法尼亚州关于建立初级学院的法律都载明:学术性和职业性课程都应提供。在此之前,加州、德克萨斯州和密西西比州已经制定了相应的法律。到1940年,几乎一半的州关于初级学院的法律除了提到与四年制学院前两年平行的课程外,还专门提出要发挥终结性教育功能。[9]这些法律无疑有助于对初级学院职责的讨论朝有利于初级学院职业性教育的方向发展,同时也为学院在职业教育领域寻求合法性提供了法律保障。

三、终结性职业课程占主导优势和社区学院独立地位实现

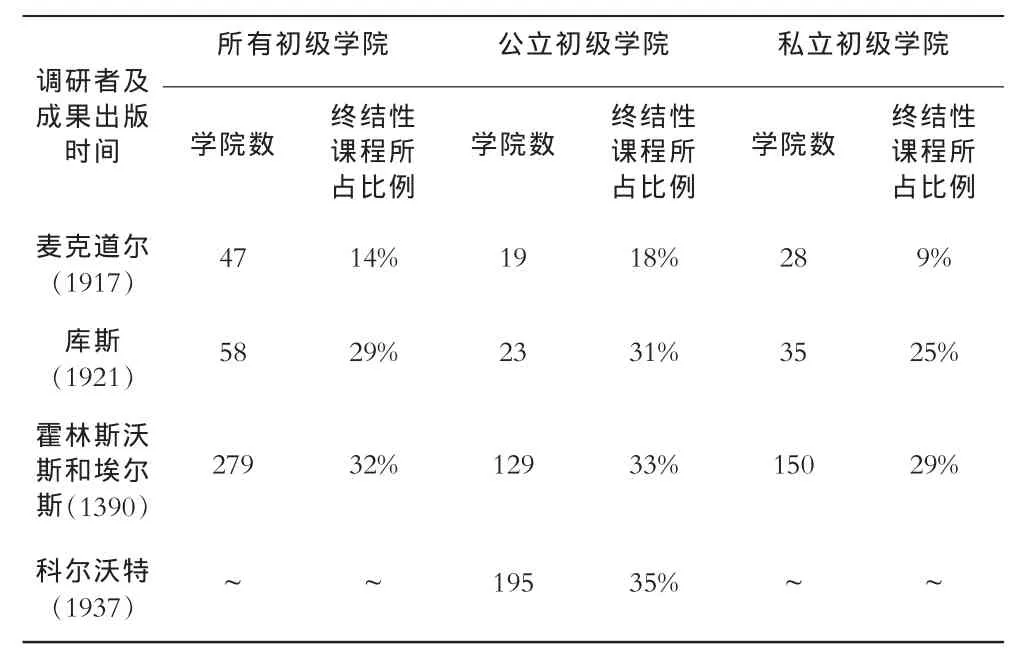

在初级学院协会领导人的鼓舞和美国各级政府的支持下,许多初级学院广泛开设了实用职业技术课程。于是在1920~1970年代出现了社区学院职业化运动:即职业教育职责逐步取代转学教育职责成为两年制学院主要教育职责。我们可以从1920年代以来的有关职业性课程相关变量的变化来获得证据。(见表2-1、2-2、2-3)

表2 -1 初级学院终结性或职业性课程占全部课程的百分比(1917~1937)

表2 -2 两年制学院终结性—职业学科的学生数及其占总学生数的百分比(1963~1975)

在更为重要的法律认可层面上,社区学院职业化运动获得了极大的政策支持。在地方,加州1960年通过的《加州高等教育总体规划》在美国历史上第一次通过法律形式明确社区学院在高等教育体系中的地位。它们正式摆脱了中等教育的地位,成为了高等教育的合法部门。在联邦,1963年通过的《高等教育设备法》和《职业教育法》都允许社区学院和其他中等后职业训练机构分享来自联邦的一定比例的拨款。这两部法律象征着国会对职业训练在什么教育水平上比较合适的传统思维有所改变。[10]社区学院职业化终于得到了联邦政府的认可和资助。这一转变彻底改变了社区学院的性质:从此摆脱了对中学学区和四年制大学的依附,有了自己独具特色的活动领域或训练市场,发展为独立的新型的短期高等教育机构。

表2 -3 高等学校授予的协士学位的课程类型 (1970~1971至1991~1992)

四、启示:我国高等教育要突出特色办学,避免趋同化

社区学院独立地位的实现,为其发展产生了重大影响。第一,有了自己独立的学区、自己的管委会和管理经费,有了全国性的初级学院协会(1992年改名为美国社区学院协会AACC)组织的指导,从而摆脱了“寄人于篱下”的尴尬处境,能够更加灵活和自由的发展;第二,社区学院终于在终结性职业教育领域树立了自身的特色,摆脱了中等教育的地位,成为独立的新型的短期高教机构,也就成为美国高教系统的重要组成部分,地位的提升使其可以更多地获得联邦和州政府的政策支持和资金援助;第三,社区学院独立地位的实现最终使得美国形成了不同类型、不同定位的完善的高等教育体系。

中国高等教育进入大众化阶段后存在许多亟待解决的问题,其中较为突出的是高等院校的定位问题,存在“定位模糊或大学角色错位的现象”[11],即一般学院盲目效仿重点大学,高职高专院校盲目向本科院校看齐,这严重忽视了高等教育层次结构多样化的规律和特点。正如美国著名教育家伯顿·克拉克(Burton.Clark)所说:“实施高等教育的最差办法就是把所有的鸡蛋都往一个篮子里装——高等教育最忌讳单一的模式。”[12]厦门大学教授潘懋元先生也指出:“当前中国高等教育一大问题就是分类不清、定位不明。”忽视特色办学和内涵建设,而盲目的追求升格,对某所院校来说虽然意味着更大的权利、更多的资源、更大的发展空间,使其在教育资源的竞争(包括学校的层次定位、办学规模、招生指标、学位授予资格、职称评定标准、拨款等)中处于有利的地位,但同时也造成了整个高等教育体系趋同化,缺乏特色。由此,必须促进教育制度安排的理性化以及教育政策价值的多元化,从根本上促进高等教育的层次调和与平衡。[13]对于国内任何一所高等院校而言,要像美国的社区学院一样找准属于自己的 “活动领域和训练市场”,持续进行变革,提高创新能力,才能在竞争中取得优势。

[1]Edmund J.Gleazer.American Junior College, George Banta Company,Inc.,Wisconsin,1967:11.

[2]吴式颖.外国现代教育史[M].北京:人民教育出版社,1997:29.[3]George A.Baker Ⅲ.A Hand Book of Community College in America,GreenWood Press, Westport,15-18.

[4][5][6][8]Brint,S.&Karabel,J..The Diverted Dream:Community College and the Promise of Educational Opportunity in America,1900-1985.Oxford University Press,New York,Oxford, 1989:33,38-40,36,11.

[9]Arthur M.Cohen.The American Community College, Jossey-Bass Publishers,San Francisco,1996:218.

[11]徐旭东.高等教育大众化进程中大学定位研究[J].高教探索,2003,(1):32.

[12]伯顿·克拉克.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].王承绪等译.杭州:杭州大学出版社,1994:307.

[13]王占军.“学院”改名为“大学”的动力机制——以美国亨廷顿学院为例[J].比较教育研究,2009,(2):22.

牛蒙刚/淄博师范高等专科学校教育科学系讲师,教育学硕士,从事美国教育和比较教育研究 于洪波/山东师范大学教育学院教授,教育学博士,博士生导师,从事教育史和比较教育研究

(责任编辑:刘丙元)