《抵达之谜》和奈保尔的批判意识

——《抵达之谜》的叙事学解读

⊙俞曦霞[湖州职业技术学院, 浙江 湖州 313000; 上海师范大学, 上海 200234]

《抵达之谜》和奈保尔的批判意识

——《抵达之谜》的叙事学解读

⊙俞曦霞[湖州职业技术学院, 浙江 湖州 313000; 上海师范大学, 上海 200234]

运用格雷马思的“角色模式”和“语义方阵”理论对《抵达之谜》进行阐释,以作品为本,深入探究文本内隐的深层逻辑结构,洞悉奈保尔对英国贵族思想和生活、对当今民众思想浸淫所持的批判态度和对英国文化所特有的批判意识。

角色模式 语义方阵 英国 批判

2001年诺贝尔文学奖得主V.S.奈保尔在百年诺贝尔获奖名单中是非常另类的一个,在全球移民浪潮风行的今天,他独特而又典型的生活轨迹、半个多世纪著作等身的写作生涯和他特立独行的思维和行事方式吸引了世界各国学者的目光。出版于1987年的《抵达之谜》是奈保尔获诺贝尔奖的代表作品,也是他半个多世纪创作生涯中唯一一部完全以英国为背景的半自传体风格的小说。小说共分五卷,主要描述一位来自加勒比海地区的作家(奈保尔本人)在经历多年漂泊生活后在英国南部的一个有着殖民背景的庄园里过起了静居生活。

国内外评论界对这部小说的研究大多集中在奈保尔的文化身份、边缘感、模仿性等问题上。海伦·海华德认为“文化错位不仅是《抵达之谜》的主题,而且在形式上也得到了反映”;布鲁斯·金认为《抵达之谜》既叙写了奈保尔自己成为一名作家的经历,又是对印度流裔的赞颂;库乔认为小说记叙了奈保尔“观察与学习的第二个童年时代”和他的“第二次生命”;我国第一个以奈保尔作博士论文的学者梅晓云认为奈保尔的《抵达之谜》其实“他没有‘抵达’,也不可能‘抵达’”;杜维平的《从未抵达吗?》认为小说“记录了作家自己从飘零的旅行者蜕变成英国作家的过程”,“其中浸淫着帝国意识形态”。这些深入细致的研究提升了我们对该作品的认识,为研究作家做出了积极的贡献。在这些研究的基础上,本文尝试从一个新的视角来理解该作品,首次运用格雷马思的“角色模式”和“语义方阵”理论对《抵达之谜》进行阐释,以作品为本,深入探究文本内隐的深层逻辑结构,洞悉奈保尔对英国所特有的批判意识。

一、“角色模式”和“语义方阵”理论

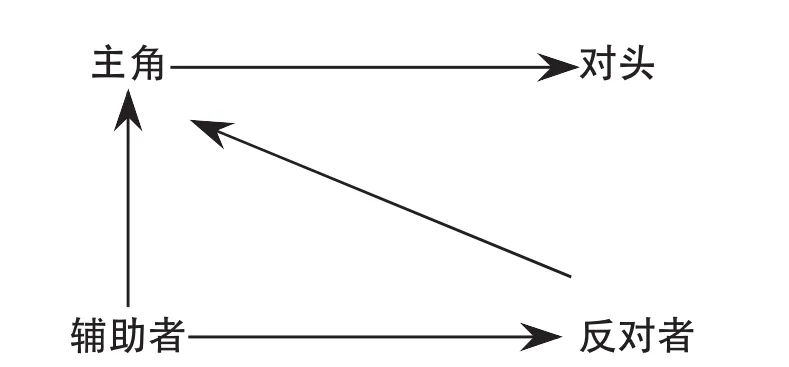

角色模式,是格雷马思在普罗普总结的民间故事七种行动范围的基础上,进一步简化提出的叙事文的六个行动位模型。这六个行动位是:主体、客体、发出者、承受者、帮助者、反对者。根据格雷马思的观点,叙事文中追求某种目标的角色与其所追求的目标之间构成了“主体”与“客体”的关系。主体既然要追求某种目标,那么就可能存在着某种引发其行为或为其提供支撑的力量,格雷马思称之为“发出者”。发出者很多情况下是一个具体的人,也可能是某种抽象的力量,而获得目标的人称为“承受者”。主体在追求目标的过程中可能得到朋友的帮助,也可能受到敌对势力的阻挠,格雷马思分别称之为“帮助者”和“反对者”。

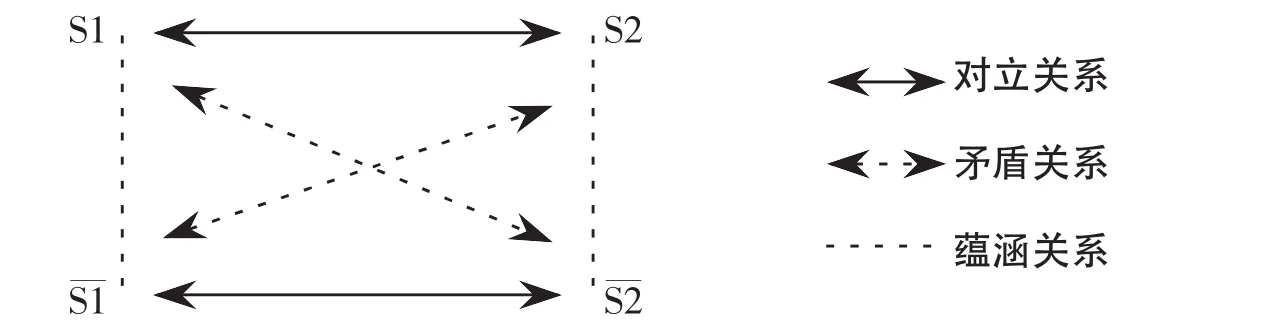

在角色模式的基础上,格雷马思积极探寻文本整体意义的生成机制。他把古希腊哲学家亚里士多德逻辑学中的“对立”命题和“矛盾”命题移用到叙事学研究中,提出了“语义方阵”理论。他认为,在一个叙事文本的所有角色功能中,暗含许多逻辑正反关系,文学文本的模式源于元素假设为S1与S2之间的对立,随着故事情节的展开,文本中出现了新的角色,即与S1矛盾的S1,与S2矛盾的S2。当这些角色在不同层面发生关系,并按一定方向发展时,故事便走向结束。将这些角色置放在一起,可以构建一个基于二元对立原则的语义方阵(见图一)。在具体的文学批评实践中,只要将文本中的叙事元素放置到相应的关系结构中去考察,便可以从角色关系的形式化中内在地推绎出文本的整体叙事模式,进而揭示其深邃内蕴。

图一 角色模式

二、平民贵族梦想的悲剧

《抵达之谜》第一卷“杰克的花园”通过作家“我”(奈保尔本人)第一人称视角给我们讲述了一位年轻漂亮的英国当代女子布伦达的短暂一生。根据格雷马思的六种角色模式,小说中的人物可划分为:

主体:布伦达

发出者:布伦达母亲

帮助者一:布伦达丈夫莱斯

帮助者二:布伦达情人迈克尔

客体:贵族生活

承受者:布伦达

反对者一:布伦达丈夫莱斯

反对者二:布伦达情人迈克尔

在小说篇幅最长也是核心部分的这一卷中,作为叙事聚焦主体的布伦达是作为新到庄园的园丁出现在“我”的视野中的,布伦达丈夫莱斯是个普通的园丁,而布伦达受其母亲影响极深,母亲从小就灌输给她一种“一般悲观主义的光荣的梦想”,从布伦达的父亲是一个很普通的士兵,但是母亲却天天梦想着父亲能成为“国防大臣”这一点来推测,这种梦想应该是母亲希望女儿能过上一种贵族生活(这可以为布伦达以后的生活所证实),因此,“梦想的贵族生活”就是作为叙事“主体”布伦达的对象,是“客体”,布伦达母亲不仅发挥了“发出者”的功能,还进一步充当她精神上的“帮助者”,使布伦达沦为“梦想”的承受者。

在此基本叙事要素已基本呈现,完成了叙事基本序列中的第一个功能——“情况形成”。依此逻辑,叙事将进入“采取行动”序列,即“一个功能以进行中的行动或事件为形式使这种潜在的变化可能成为现实”。在布伦达和丈夫莱斯来到庄园后,莱斯为妻子尽可能多地享有在庄园里的自由和权利,不惜放弃自己的业余休息时间拼命干活,以赢得庄园管家菲利普斯夫妇的信任,所以在管家夫妇外出度假时布伦达搬进了他们的住所,暂时享受她一直梦想的庄园主贵族生活。但这种生活随着管家夫妇度假回来便失去了,而作为园丁的丈夫莱斯无力供养她过更好的生活,于是,与莱斯的夫妻关系便成了布伦达追求更高目标的障碍。因此,从角色功能角度看,丈夫莱斯作为“帮助者”发生了角色移位,实际上他发挥了“反对者”的功能。因此,在这第二个叙事程序中,发生了“帮助者”功能移位,变成“反对者”的现象。

在接下来的第三个叙事程序中,奈保尔刻意重复了这种叙事模式。丈夫莱斯相貌丑陋,才能平平,无法满足漂亮而又富于幻想的布伦达物质上和情感上的需要,也因此,布伦达在丈夫外出工作的时间里与从伦敦来到庄园的承包商迈克尔好上了。迈克尔精力充沛,雄心勃勃,是个喜欢冒险的人,与老实沉默的莱斯有天壤之别。布伦达继续挣扎追求着她的“梦想”,而这时迈克尔显然充当了布伦达世俗梦想的“帮助者”。但迈克尔行为的动力是布伦达的美貌,他从未关心也并不了解布伦达本人的真实思想,根本谈不上与她结婚建立家庭,所以在布伦达不能继续待在豪华起居室与他跑到意大利后却被抛弃。在这个叙事程序中,迈克尔“帮助者”的角色功能再次移位成“反对者”的功能。布伦达落魄地回到了庄园,但作为“梦想”的贵族生活一直纠缠着她,使她无法忍受死水一潭、近乎停滞的生活状况,最终在一次家庭冲突中莱斯忍无可忍杀了她。

与“角色模式”理论相比,格雷马思的“语义方阵”是一种形式化程度更高的模式,研究者通常“把它当成一种意义构成模式,因为用它可说明表现层上一切意义组织和表示叙事结构中诸意义制约因素间的相互作用”。美国学者F.詹姆逊首先将格雷马思的“角色模式”糅入“语义方阵”进行小说文本叙事分析。李广仓教授又在詹姆逊研究的基础上将其中叙事意义相对稳定的承受者这一组角色进一步清减,最终生成了一个更为明确和直观的“角色方阵”(见图2),用于对叙事文本深层结构的构筑和主旨内蕴的挖掘。

如果将以上的角色分析代入这一方阵,便得出了小说以下的叙事模式:

图2 角色方阵

图3 布伦达故事的叙事模式

布伦达向往脱离平民阶层从符号指涉意义上讲,她和英国贵族生活构成一组对立关系,这是叙事展开的第一推动力。从叙事功能角度看,这一组角色在语义轴上的变化发展推动了故事情节的展开,不仅使文本复杂性增加,更使叙事意义丰富。在叙事文本中这一组角色起着非常重要的作用,而“帮助者”的设置及其所代表的意识形态维度暗含着文本及作家本人的“政治无意识”心理,使文本在元语言背景上,能够纳入文化历史语境的阐释视阈,使我们能够洞悉作家内蕴的文化政治立场和深湛的创作思想。

在叙事方阵中的“帮助者——反对者”语义轴上,作为“帮助者”的布伦达丈夫莱斯是个在英国传统文化熏染下成长起来的平民,而布伦达情人迈克尔也是个深受英国传统文化影响的奔波于首都伦敦和小镇的商人。通过前面的分析我们看到,在布伦达为实现“贵族生活”的挣扎过程中,他们都先后从“帮助者”移位到“反对者”,也因此导致了她最后的死亡悲剧。这种“帮助者”角色转换模式的设置,透露出奈保尔对英国传统文化,尤其是在英国普通平民中根深蒂固的“贵族生活”梦想的质疑和批判。

三、对英国文化的反思和批判

大英帝国想象作为英国文学中的一个常数,历来是英国作家思想探索中的一个重要方面。大英帝国霸权的形成,外观上似乎主要是通过军事占领、资源掠夺和移民等方式进行,内在上依赖于文本的建构。博埃默说:“(大英帝国正是在)通过无以数计的文化形式,通过文化象征层面上的炫耀和展示,才得到肯定、认可和合法化的。”这些文化形式包括小说、诗歌、散文、戏剧、游记等文学体裁。从文艺复兴到19世纪来的四百多年间,英国作家或多或少加入到形成并强化帝国形象和帝国贵族思想的活动中去。从莎士比亚的《暴风雨》、笛福的《鲁滨逊漂流记》到夏洛蒂·伯朗特的《简·爱》,都在不同程度上构建着帝国秩序和帝国思想。这些文本作为英国民众床头案前必备读物所承载的贵族思想气息深深植根于广大民众心理,已经作为一种文化传统浸淫着当代英国国民。

奈保尔少年时期在特立尼达接受了宗主国大英帝国的教育,这一点几乎决定了他以后的文化价值取向,但是这位思想深刻的“英国文化的养子”并没有一味地奉迎和全盘接受“养父”赐给的一切,而是以一个跨界作家特有的创作优势来审视他在前宗主国看到的一切。在英国生活多年后,更多的是一种对英国文化的反思,他敏锐地看到几个世纪来的贵族梦想如何摧残着当今国民,对于奢靡贵族生活的“梦想”代代相传,布伦达的母亲传给了布伦达,也正因此造成了布伦达的悲剧。奈保尔以他特有的冷静犀利的笔锋叙述他们的悲剧,以此来引导读者理性思考英国当代文化传统中的某些负面因素,暗含自己的嘲讽和批判。这种对英国文化的批判意识在七年(1994年)后出版的《世间之路》中以游记和回忆的形式再次来表达,再次批判了英国落后的精神文化。就如瑞典皇家诺贝尔文学奖授奖辞所指出的,奈保尔“就像一位人类学家在研究密林深处尚未被发现的一些原始部落那样,奈保尔造访了英国的本原世界,在显然还是仓促、漫无边际的观察中,他创作出了旧殖民地统治文化悄然崩溃和欧洲邻国默默衰亡的冷峻画面”。

当然批判英国文化仅仅是作家作品的一个内容,作为一个世界主义者,他还追求更高远的生命理想。如作品中的另一人物杰克,地位低下但品质高贵,面对癌症的威胁始终表现得淡定勇敢;2004年出版的《魔种》中的威利,虽然在主观上不愿体认母国印度文化,又不能融入英国文化,但在一生的漂泊后在“建筑师”这一职业中找到了精神寄托,感悟到了生命的价值。而作家正是以他的这份对生命的执著和热忱,通过坚持不懈的探索,使他的小说跃入到一个更高远的境界。

[1] Cudjoe,R.Selwyn.V.S.Naipaul:A Materialist Reading[M].Amherst:University of Massachusetts Press,1988.

[2] King Bruce.V.S.Naipaul,2nd Edition[M].New York:Palgrave Macmillan,2003.

[3] Hayward,Helen.The Enigma of V.S.Naipaul:Sources and Contexts[M].New York:Palgrave Macmillan,2002.

[4] 梅晓云.V.S.奈保尔:从未抵达的感觉[J].外国文学研究,2003.

[5] 杜维平.从未抵达吗?[J].外国文学,2008:(02).

[6] 艾勒克·博埃默.殖民与后殖民文学[M].盛宁,韩敏中译.沈阳:辽宁教育出版社,牛津大学出版社,1998.

[7] 瑞典文学院.诺贝尔文学奖授奖辞[J].阮学勤译.载《世界文学》,2002:(01).

[8] 格雷马斯:结构语义学[M].吴鸿渺译.北京:三联书店,1999.

[9] 李幼蒸.理论符号学导论[M].北京:社会科学文献出版社,1999.

本文系2010年浙江省教育厅科研计划项目《奈保尔创作晚期思想研究》(编号:Y201017629)成果之一

作 者:俞曦霞,浙江湖州职业技术学院讲师,上海师范大学比较文学与世界文学博士生,主要从事英美文学研究。

编 辑:水 涓 E-mail:shuijuanby@sina.com