柴胡疏肝散加味治疗肝气郁结型乳腺肿块 40例

河北省唐山市第三医院中医科 王嘉悦 (唐山 063100)

乳腺肿块属中医学乳癖范畴,据报道,其有 2%~4%可能发生癌变。[1]而肝气郁结型好发于育龄期女性和更年期女性。笔者自 2002年 2月至 2009年 7月,用柴胡疏肝散加味对 40例患者进行治疗,追踪观察变化,效果较好,现报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准 肝气郁结型乳腺肿块多表现为实证。诊断要点:主诉单侧或双侧乳房疼痛,月经期前或月经期可加重,胸闷胁胀,精神抑郁,喜叹息,口苦口干,舌苔薄白,脉弦紧。临床体检乳房触及肿块,可呈不规则形或条索状或片状,推之可移或伴疼痛,腋下淋巴结无肿大。所有患者在服药治疗之前常规 X射线钼靶射片、双侧乳房 B超检查或肿块细针穿刺病理检查,排除恶性肿瘤。

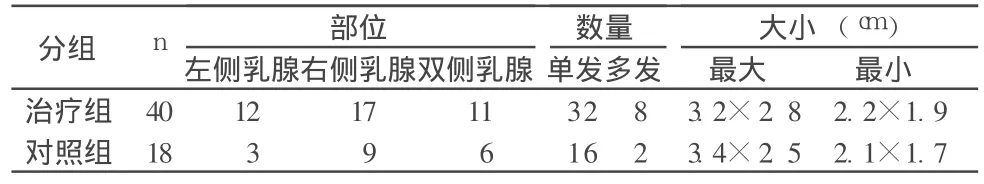

1.2 一般资料 本研究共观察病例 58例,均为女性,其中治疗组 40例,对照组 18例。治疗组 40例年龄 16岁 ~46岁,平均年龄 39.2岁;病程最短的 55天,最长的 8个月,平均时间 4个月。其中有 19例伴有月经期前乳房疼痛,有 9例月经期乳房疼痛,12例与月经无关。对照组 18例,年龄 17岁 ~50岁,平均年龄 40.1岁;病程最短的 30天,最长的 6个月,平均时间 3.6个月。其中有 10例伴有月经期前乳房疼痛,有 5例月经期乳房疼痛,3例与月经无关。两组乳腺肿块部位、数量、大小、详见表 1。两组在实验条件下年龄,病程,乳房肿块,部位,数量,大小方面经统计学处理差异无显著性 (P>0.05),具有可比性 。

表1 两组乳腺肿块部位、数量、大小可比性分析 (例)

2 治疗方法

2.1 治疗组 柴胡疏肝散加味:柴胡、香附各 6 g,川芎 4.5g,枳壳 6 g,炙甘草 1.5 g,芍药 4.5 g,陈皮 6 g,生牡蛎 30g(先煎)。疏肝散结,和血解郁。治宜肝气郁结型乳腺肿块。水煎服,1日 1剂,1剂两次,分别在早餐后2 h和晚餐后 2 h服用。

2.2 对照组 口服乳癖消胶囊 (广东永康药业有限公司,国药准字 z10970115,规格 0.32 g/粒),每次 2粒,每日 3次。

两组均以 20日为 1个疗程、连续服用 2个疗程。每个疗程观察患者症状、体征,并应用乳腺 B超检查肿块大小,数量的变化。在服药前,记录乳腺肿块的位置、大小,服药 2个疗程后再次记录乳腺肿块的变化,以便与先前对比。

3 疗效观察

3.1 疗效判定标准 治愈:临床症状消失或基本消失,乳房 B超检查未发现肿块。部分缓解:临床症状减轻,乳房B超检查肿块较用药前缩小。无效:临床症状无明显缓解或恶化,乳房B超检查无变化或进一步增大。

3.2 疗效结果 治疗组:21例 (52.5%)肿块及疼痛消失;7例 (17.5%)肿块缩小 >50%,疼痛消失或减轻;4例 (10.0%)肿块缩小 <50%,疼痛减轻;8例 (20.0%)肿块未见明显变化,疼痛未见缓解。总有效率为 80.0%。对照组:乳腺肿块及疼痛消失的有 6例 (33.3%);肿块缩小>50%的有 3例 (16.7%),疼痛消失或减轻;肿块缩小 <50%的 2例 (11.1%),疼痛减轻;无效的有 7例(38.9%),疼痛未见缓解。总有效率为 61.1%。两组总有效率经统计学处理,差异有显著性 (P<0.05)。

4 讨论

现代医学认为乳房为性激素的靶器官,受下丘脑催乳素、卵巢雌孕激素等影响,因此乳腺疾病的发生与精神因素有关,主要表现为乳房肿块并伴有疼痛等症状。而肝气郁结型乳腺肿块在中医学认为受患者情志影响大,这也与现代医学理论相符。

乳腺肿块在中医学中属乳癖范畴 《诸病源候论》谓:“癖者,癖侧在于两肋之间,有时而痛是也。”中医学认为乳房乃肝径循行部位,而肝在五行中属木,喜调达,主疏泄,肝为将军之官,谋虑出焉,若情志不舒,肝气郁结,肝失调和,气郁不畅,结于乳络,气郁则不通,血脉不通,而致乳房肿块、疼痛。其它症状还有胸闷喜太息、抑郁易怒、月经不调等。总之肝郁气滞是主要病机。根据 《内经》:“木郁达之”、“结者散之”等原则,临床多选用疏肝解郁、理气散结的药物。本方柴胡香附疏肝解郁,枳壳陈皮行气散结,川芎活血化瘀,芍药甘草缓急止痛、舒肝行气,生牡蛎软坚散结,诸药合用使枢机得转,乳房结块自除,疼痛自消。应用柴胡疏肝散治疗本病,要先辨明证型,是否是肝气郁结,而其它证型则不适应或不完全适用本方。中医药治疗本身,对本病疗效评定标准尚缺乏客观性,需要借助于现代医学检查的帮助来确定乳腺肿块的良恶性和大小等指标。但一经确诊为本型乳腺肿块,柴胡疏肝散加味确有较好的效果。另外,患者平时应保持心情舒畅,饮食应清淡,少吃或不吃辛辣刺激的食物。

[1] 吴祥德,董守义 .乳腺疾病诊治 [M].北京:人民卫生出版社,2000.244

(2011-01-29 收稿)