谁杀害了她们的孩子?

应伟伟

摘要:从不同地域、不同时间的两个文本《美狄亚》和莫里森的《宠儿》的互文性出发,通过将“弑婴行为”作为文学作品中的能指进行文化解读,指出真正的弑婴者不是古希腊社会的父权制和美国南部的奴隶制,而是两位悲惨女性背后不断成长的女性的主体意识。

关键词:互文性;文化内涵;弑婴行为;能指}主体性

中图分类号:1106.5文献标识码:A文章编号:1672—1101(2009)01—0051—05

在众多以悲剧收尾,让读者为之动容的作品中,母亲杀害亲生孩子的情节以一种最悲痛的方式激发了读者的情感回应。就这个意义而言,欧里庇得斯的戏剧《美狄亚》以及莫里森的小说《宠儿》有诸多相关之处。前者中杀子的美狄亚和后者中弑婴的赛思都是孤独无助且被疏远的女性形象,处于相似的困境中,弑婴是她们唯一能采取的手段。国内对此不多的评论曾指出《宠儿》对《美狄亚》的承继关系,并对两者的弑婴起因进行了相关探讨。然而,将“弑婴行为”作为能指对其进行文化内涵研究至今还是空白。

《美狄亚》讲述了科尔柯斯的公主、女巫美狄亚为了报复抛弃自己的丈夫杰森,经过痛苦的内心挣扎,不仅毒死了新娘,还用剑杀了自己的两个孩子,并乘坐祖父太阳神赫利俄斯的战车逃脱,将杰森抛进了痛苦绝望的深渊。《宠儿》则把重心集中于赛思这个女性黑人身上。为了不让女儿像自己一样遭受白人奴隶主的耻辱和折磨,赛思用一把手锯杀害了女儿,18年后,死去女儿宠儿的阴魂重返人间,在农舍124号出现,将赛思逼得几近疯狂。最后,在社区的帮助下,她直面过去,赶走了阴魂,重新开始了宁静的生活。表面看来,是两位母亲亲手杀害了自己的孩子,但“真正的”凶手依然隐藏在黑暗之中。针对这个问题,本文将对时隔两千余年、横跨古希腊和美洲大陆的两个文本进行历时比较和互文性解读,通过探讨“弑婴行为”能指的深刻文化内涵而找到迫使她们不得已而杀死自己亲生孩子的真正成因。

一、跨越空间的文本互文性:复仇与对抗

“互文性”(intertextuality)概念来自法国女学者克里斯蒂娃(Julia Kristeva)。这一术语表示“任何一部文学文本对其他文本的‘应和(echo),或不可避免地与其他文本发生关联的种种方法。这些方法可以是公开的或隐秘的引证和隐喻;较晚的文本对较早的文本特征的同化;对文学代码和惯例的一种.共同累积的参与等。”之后,巴特(Roland Barthes),热内特(Gerard Genette)和里法泰尔(Michael Riffaterre)等人将这个术语的含义逐渐进行了扩大,把文本之间的互涉和互动看作是文学的构成因素,强调在文际关系的建构方式上进行多角度的思考。简而言之,互文性强调任何文本都不可能脱离其他文本而存在,每个文本的意义都产生于它跟其他文本的永无止境的相互作用之中,且在这种相互作用的文本间确定所构建的意义时,不能忽视渗透其中的文化内涵。在《美狄亚》和《宠儿》中,两者的互文性存在于两个孤独无助的女性形象以及她们“残酷的”弑婴行为之中。

首先,美狄亚对两个儿子的“残酷”杀害与其所生活的希腊男权社会背景休戚相关。远在公元前五世纪的古希腊,奴隶制已经建立,社会正处在从母权社会向父权社会转变的转型期里,在家庭关系上,一夫一妻制开始逐渐成形,所有这些转变都建立在男性占据统治地位这个基础之上。母权社会被推翻之后,妇女日益沦为男性的附庸,地位几乎降到奴隶的程度。恩格斯在《家庭、私有财产和国家的起源》中曾尖锐地提出:“母权制的被推翻,乃是女性的具有世界历史意义的失败。丈夫在家中也掌握了权柄,而妻子则被贬低,被奴役,变成丈夫淫欲的工具,变成生孩子的简单工具了。”在这种历史背景下,一个男性可以像抛弃一个奴隶般轻而易举地抛弃自己的妻子。正如在剧本中第一首合唱诗中所隐含的那样:“守誓的美德已经消失,在广袤的希腊大地上虔信已不见踪影,飞去了天空。”不仅如此,对科林斯女性所做的身份诉求演讲更是将雅典对女性的禁锢斥责地淋漓尽致:“在一切有生命有灵性的生物中我们女儿是最不幸的。首先,我们必须用重金购买一个丈夫,而比这更糟的是,他反而成了我们的主人。”

虽然以上部分地描述出了美狄亚的绝望处境,但她弑婴的复仇方式与其暴烈、果决的性格不无关系。在美狄亚出场的一幕中,她对杰森和他的新娘的仇恨及复仇的欲望被明确地描述出来:“你们看见我受的苦吗,虽然我曾用重誓约束我那可恨的丈夫?但愿有一天我梦看到他和他的新娘以及他们的这个家一起毁灭了!”。在古希腊,女性没有法律或经济权力,如果被丈夫抛弃,就不得不转而依靠自己的父亲或儿子。为了杰森,美狄亚已经背叛了她的父亲,杀死了她的兄长,在被杰森抛弃以后,她和两个儿子完全处于无助的境地,只能在疯狂的嫉妒中,通过用浸了毒的衣袍杀死新娘并杀害自己亲生儿子的方式进行复仇。如果仅仅毒死杰森的新婚妻子,美狄亚的报仇将是不彻底的,对杰森的伤害也小了很多。受古希腊父权制的影响,孩子更多地与父亲的权力、荣誉、地位和财富联系在一起,尤其是作为父亲生命的一种延续存在的,妇女只是生儿育女的工具。在用剑杀死儿子的同时,美狄亚也终结了杰森的生命延续之源,并灭绝了他继续生存的欲望。在戏剧的结尾,当杰森哀叹“使我绝了后代”时说到“我再不能享受新婚的快乐,也不会有我生下并养大的孩子活着和我诀别了,我失去他们了。”亲生儿子的死亡,加上美狄亚的仇言相向,使得杰森一生彻底堕入了绝望的深渊。

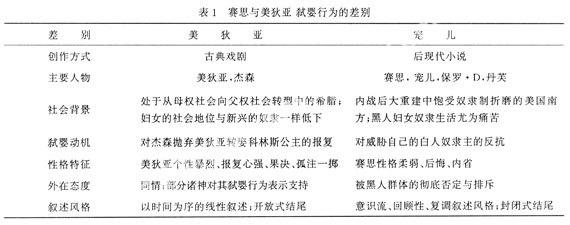

无独有偶,在大西洋的彼岸,黑人女性赛思也同样做出了弑婴行为,与美狄亚构成更为深刻的互文性。作为出现在改编自神话的悲剧剧本中的复仇女性,美狄亚在弑婴情节上亦被塑造成了一种神话原型——弑婴母亲。荣格认为,“神话成型”的结构性因素存在于人的无意识心理之中,并把这些因素的表现形式称之为“动机”、“原初形象”、或“原型”。在这个意义上,美狄亚杀害两个儿子的举动与赛思的弑婴行为如出一辙,是对危机处境的相似反应,并以此形成了互文性。围绕着两部作品中的弑婴行为,以下是对其相关因素的比较研究,尽管两者存在一些差别(见表1),但不难看出赛思与美狄亚施行弑婴行为前后存在的明显的互文性。

与美狄亚明显的报复心相比,赛思杀死女儿的行为是出自于她对孩子深深的母爱。正如前文提到的,赛思作为一个女黑奴,不过是一笔“不需付出成本即可再生产的财富”。在种植园里,“任何一个白人都可以随意处置你。不仅让你劳作,或将你致残,而是玷污你。把你玷污得让你自己都厌恶自己。尽管她和其他人忍受着熬了过去,她永远不允许这发生在自己身上。”从种植园“甜蜜之家”出逃28天之后,那儿的白人“学校教师”在她的小屋里找到了她。危急之中,赛思不得已用手锯杀死了自己的女儿,以此逼迫白人离开。这可能听起来

不合理,但当保罗·D指责她的爱太深厚的时候,赛思以自己的方式做了回答:“爱就是爱,要不什么都不是。单薄的爱根本算不上是爱”。很显然,让女儿过着屈辱的生活,这在赛思看来是一种“浅薄”的爱,必定最终被她放弃,女儿必定要被其杀死。

意识到“深厚”与“浅薄”的爱的区别来自于赛思一次偶然的自我觉醒。在种植园“甜蜜之家”里,赛思有一次无意间听到“学校教师”在课堂上要求学生“把她的人的属性放在左边,动物的属性放在右边。”“听到老师如何评价我的晚上,我就一直睡不着觉”。为了不让自己孩子的特征被放到动物的一侧,她不得已而出逃,这一出逃预示了其将对女儿施行的血腥杀害。“没有人,地球上没有任何人会把她的女儿的特征放在动物的一侧。不,哦不。”通过杀死女儿,赛思不仅是在对“学校教师”对抗,而且是对整个奴隶制度的反抗,并在这种激烈对抗中第一次成为了自己生活的主人,以自己独特的方式展示了何为“深厚”的爱的内涵。

二、跨越时间的文化内涵:演变中的“弑婴行为”能指

前文已经提及,互文性是指在动态的文际关系和相互作用中对意义的不断建构,从这个意义而言,真正的互文性不是两个母亲的弑婴行为,而是推动两个处于困境中的母亲去残忍杀害自己孩子的真实动因。正因为此,“弑婴行为”已经演变成不断出现的能指,换言之,即是在两千余年之后,肇始于美狄亚的“弑婴行为”已逐渐变成了一种符码,需要在各自不同的社会背景中解读出其深厚的的文化内涵。表面看来,古希腊的父权社会及十九世纪美国南部罪孽深重的奴隶制分别是两位女性犯下的弑婴罪行的真凶,然而,细读文本,可以发现在所有对妇女进行压迫的力量背后,实则是女性不断成长的主体意识使得美狄亚和赛思敢于挣脱落后传统的束缚,做出了令世人震惊的杀子之举。

为了更好地理解展现在美狄亚和赛思身上的不断成长的女性主体意识,也即“弑婴行为”这一能指的文化内涵,有必要回顾一下“弑婴行为”在两个文本中的文化外延,即清晰地显现在文本中的复仇和对抗。“内涵”和“外延”是两个相关却不同的概念,其差别可参照以下定义:“在广泛的文学使用中,一个单词的外延是它最基本的含义或所指;内涵则指这个单词所或暗示着的众多的次级的或相关的含义。”了解内涵和外延的区别和关联,可以帮助建立“弑婴行为”能指与其文化所指之间的有机联系。首先来看美狄亚的主体意识是如何被激发的。拉科福(RecMord)曾评论到此剧是“对无辜和罪过的新的打量”,即在美狄亚由受害者转变为施害者的悲剧过程中,无辜和罪过被赋予了新的沉重的含义,在这一新的打量过程中,欧里庇得斯首次触及了女性对自我身份追求的重要主题。在剧名“The Medea”的女名美狄亚前着意使用了“the”这个定冠词,他一定是希望以此来固定某种东西,一种与美狄亚作为一个世俗的妇人而不是会魔法的女巫身份有关的东西。亚里斯托芬曾经坦言,欧里庇得斯在以‘塑造一个世俗人的方式让他作品中的人物说话并展现世俗人的生活场景,其对世俗人的心理和行事动机的关注使得他成为现实主义戏剧的先驱。不仅如此,作为第一个“将人物的内心至于戏剧的中心”的剧作家,通过细描美狄亚激烈的内心冲突,欧里庇得斯将一个世俗女性的非理性的报复欲念及复仇举动内置于美狄亚的身体里,并借“世俗化”了的美狄亚向读者讲述为了维护自己虽刚萌芽但却异常强大的主体意识,作为一个女性自己到底可以承受多大的苦难。

通过塑造弑婴弃妇美狄亚这个经典女性形象,欧里庇得斯开启了人类历史上女性主体构建的漫长路程。波伏瓦在《第二性》中曾经指出,“暴力是每一个人忠实于自己,忠实于自己的热情和意愿的真凭实据。”只有有着打破传统的勇气并通过超乎寻常的暴力举动,女性才能砸碎父权社会的枷锁,才能“爆发那种郁积在胸中得不可遏制得怒火,为自己表达出用昂贵的代价换来的怒火的毁灭。”对美狄亚而言,杀子即是她为了实现对自己的忠实,动摇整个父权社会所能诉诸的最后的手段。通过将上刃挥向自己的亲生子,美狄亚切断了自己与父权社会的唯一联系,宣布了与父权社会价值观的决裂,开始了女性自我发展的准备阶段。历史是延伸的文本,文本是浓缩的历史,历史和文学具有互文性。在美狄亚身上觉醒的人类历史上的女性主体意识在赛思身上得以更为深刻地延续下去。

如果说女性的自我觉醒是《美狄亚》中的“弑婴行为”能指的文化内涵,当它在两千多年后的《宠儿》中再次出现时,这一能指便幻化成一个以阴魂加肉身的宠儿形象出现,也因此被赋予了更复杂的文化内涵。与潜藏在多声部叙述下的故事脉络相一致,赛思所犯下的“弑婴行为”能指经历了两个发展阶段:死去的女婴阶段及“复活”后重返124号的农舍的宠儿阶段。在第一阶段里,从“甜蜜之家”的出逃到残忍杀死自己的亲生女儿,赛思将与美狄亚类似的非理性发展到了极致。在第二个阶段里,重返人间的人鬼混合的宠儿对愧疚自责的赛思的主体构建起了很大的作用。随着宠儿在124号农舍的不断重现,赛思的愧疚和痛苦也与日俱增,这一点可在其与宠儿的对话及赛思的内省中看到,这一切为赛思的自我构建的完成起到了至关重要的作用。

为了理解第二个阶段的以女童宠儿形象出现的能指的多重文化所指,有必要在她和母亲赛思之间游荡于过去和现在之间的对话中逐步揭示出宠儿的多重身份。首先,宠儿是赛思的女儿,因为她知道赛思的耳环,会唱赛思只为自己孩子编的歌。她声称自己叫宠儿,那是赛思付出十分钟性的代价让石匠刻在粉红色墓碑上的字。其次,宠儿是贩奴中转途中幸存下来的黑奴,通过解读宠儿的独白和破碎的呓语,可以得知母女二人在地里劳动时被白人用枪掳到船上。第三,宠儿是白人的性奴隶。宠儿说,“她认识一个白人男人”,并曾向赛思哭诉“没有皮肤的恶魔用手指插入她的身体,在黑暗中叫她亲爱的,在阳光下叫她母狗。”最后,宠儿是一位救赎的耶稣。因为宠儿被母亲用手锯残忍杀死的血腥场面吓走了从“甜蜜之家”赶来的“学校教师”。使得赛思和其他的几个孩子没再被带走继续充当奴隶。

作为赛思生命的延续体,宠儿所遭受的厄运是其母赛思所能感同身受的。宠儿身份的不断被解读暗示着一个可靠的探讨赛思主体构建之旅的方法,那就是,通过与不断揭示出的过去对话,直面罪孽深重的奴隶制及令赛思充满罪责感的弑婴行为,直至宠儿的阴魂散去、赛思的女性主体构建完成。在文中,保罗·D曾向赛思说过,宠儿就是赛思,不是别人,赛思后来也逐渐认同了保罗·D的这一说法。在赛思的种种努力中,她与受害者宠儿的对话是最为有效的一种,因为与重返人间的宠儿对话,实际就是赛思与内心的自省对话的外化形式。荣格认为,一个人只有通过审视自己的历史记忆才可以治愈心理的创伤,才可以重建完整的心灵。除了宠儿,保罗·D,另一个女儿丹芙以外,先前摒弃赛思的黑人社区也对赛思作了重新接受,这对赛思内心创伤的愈合和女性主体的构建起了很好的辅助作用。值得一提的是,赛斯的这一经历对于久被奴隶制迫害的整个黑人民族亦有着很大的借鉴意义。小说扉页充满隐喻的前言也许早已说明了这一切——“献给六千万甚至更多”。不难看出,通过这个意味深长的简短寄语,莫里森是想告诉读者,赛思并不孤单,而是与六千多万的黑人同胞并肩站在一起,幻化成宠儿的“弑婴行为”能指也因此进一步地幻化成饱受奴隶制迫害的黑人民族的“集体无意识”。在这个意义上,莫里森在文中反复使用的倒叙手法似在向读者暗示。过去从来都没有停止过向现在投下阴影,只有直面过去、反思过去才是消除这些阴影的唯一正确的做法;只有与过去对话,与过去沟通,才有可能完成黑人民族的主体构建并以全新的勇气迎接未来。

三、结束语

通过运用有助于不同文本间意义生成的互文性理论,本文解读了欧里庇得斯的《美狄亚》和莫里森的《宠儿》里的“弑婴行为”能指的文化内涵,并进而指出“弑婴行为”背后的“真凶”不是如以往评论所认为的古希腊社会的父权制和19世纪美国南部的奴隶制,而是处境同样悲惨的两位女性背后的不断成长的女性主体意识。母亲为了确认自己的主体地位,彻底摆脱父权社会和奴隶制的束缚和压迫,在走投无路的困境下,只能杀死自己的亲生孩子。这是一个充满悲剧精神的悖论。以牺牲亲生子的代价而建立女性主体是否值得,这是两位作者留给每位读者的问题。正是这个问题开启了读者对女性主体构建的思索:继美狄亚的女性主体意识萌芽之后,两千余年后的赛思将这条主体构建征程无畏地走了下去;通过直面过去,直面罪孽的奴隶制,直面充满罪责感的自我,赛思最终在社区黑人群体的帮助下,治愈了心理的创伤,完成了其女性主体的构建。这一新意义的发现说明:对古典作品与当代作品作跨越时空的互文性解读,有助于作品新的文化内涵的生成,带给读者的新的启示,使读者对逝去的过去和身处的当下有着更为深刻的认识。这也许就是文学文本对社会历史的形成所作的贡献和意义。

责任编辑吴晓红