“人格声音”视域下的艺术歌曲跨文化现象

“西方音乐中的中国声音”是国内音乐学界近年来备受关注的研究话题和学术论域。由此,当代音乐中的跨文化现象作为一个重要议题进入中国学者的研究视野,在一些西方当代新作品被关注的同时,既有的理论问题也得到了拓展和深化,成为当前国内学界新的重要学术增长点。

比利时作曲家左汉(Johan Famaey,1979—)[1]的音乐创作以中西文化融合而著称,是“西音中声”这个话题中的一则特殊案例。他为宋代词人李清照《声声慢·寻寻觅觅》中的深切情感而动容,从而创作了同名艺术歌曲(弦乐队和两个女高音);这部作品的特殊性在于,作曲家保留了诗词的中文发音,并试图实现中西音乐的“完美融合”。[2]这种艺术歌曲的跨文化现象,不仅为中国古诗词艺术歌曲创作注入了新的元素,也为艺术歌曲的诗乐关系问题研究带来了新的观察角度。

一、艺术歌曲的诗乐关系:“双重人格”

艺术歌曲是诗与乐之间的特殊缠绕。作为一种音乐体裁,艺术歌曲的常规创作流程是先有词后谱曲,而作曲家在为一首给定的诗作配乐时,不仅力图使音乐贴近诗的意涵、意象、意境与精神、情感、思想,并且追求在艺术表现上超越原诗的范畴,最终实现对诗的音乐化。这往往被认为是艺术歌曲理想的创作理念。但是,这里有一个关键问题往往被忽略:在作曲家创作艺术歌曲的过程中,究竟原诗的什么被转化了?它被转化成了什么?原诗与音乐化了的诗,它们之间的关系是什么?

这个令人玩味的美学问题长时间未得到深入的学理探讨,直到美国音乐学家爱德华·科恩(Edward T. Cone,1917—2004)的名著《作曲家的人格声音》(Composer’s Voice,1974)[3]的问世,为艺术歌曲的这种诗乐关系带来了一种新的认知方式。

1. “人格声音”与“作者”的区别

所谓“人格声音”(voice),是指一部艺术作品的虚拟主体。比如,一部小说中的第一人称“我”,或以第三人称旁白存在的讲述者。很显然,这个虚拟主体不一定就是作者本人,它实则作者在作品中的投射——作者往往是带着某种“人格面具”(persona)来诉说某个故事,读者并不会天真地认为故事主人公就是作者本人。尽管有些文学作品带有一定的自传性,但读者仍可以将作品的主人公看做是一个抽象的人格。例如,《声声慢》的虚拟主体经历了国破家亡的悲剧,它超越了李清照自己的内心独白。

同样,音乐(无论是声乐还是器乐)也具有“人格声音”,但有趣的是,人们常常理所当然地认为,音乐作品所表达的一切都源自作曲家本人。例如,钢琴曲《g小调第一叙事曲》开头处类似宣叙调“警句”的引子段落,可能会令听者想象:肖邦在这里用音乐说了什么?但从“人格声音”的视域来看,音乐作品中的“叙事者”并不等同于作曲家。音乐音响自身的表达状态就能暗示出虚拟人格的存在,即便不知晓历史中关于这部作品的创作佚事[4],我们仍可以从音乐作品的音响动态本身来感受一个虚拟主体的表达行为。可见,“人格声音”理论的探讨不是“作品”概念,而是“文本”概念:前者是作者的所属物,而后者是读者的解释物。

2. 艺术歌曲的诗性人格与音乐人格

艺术歌曲由诗与乐构成,因而包含着双重“人格”:原诗中的诗性人格与作曲家的音乐人格。音乐人格在这里是指作曲家附加在诗之上的音乐成分,包括赋予诗词以声乐旋律,并以器乐伴奏来回应和延伸诗的意涵,展现出作曲家对诗的音乐诠释。很多时候,听者很难从艺术歌曲中区分这两种人格。然而,尽管一首诗因谱了曲而成为了音乐,艺术歌曲仍然是两种人格声音之间的交融状态。当我们不是将作曲家当做艺术歌曲的唯一发声者,而是以文本内部的“人格对话”来理解这种声乐体裁,此时便进入到“人格声音”理论在诗乐关系问题上。

问题1:艺术歌曲的双重“人格”如何共处?谁主导着谁?

这是人格声音理论对于诗乐关系问题的思考路径。对此,科恩明确地提出,艺术歌曲中的音乐人格是高于诗性人格的:音乐不是诗的工具,而是恰恰相反,作曲家将诗作为音乐表达的材料。这意味着,为给定诗词谱曲的作曲家能够后来居上、喧宾夺主地将诗作转化为音乐表达的一部分。例如,舒伯特艺术歌曲《魔王》不仅将歌德原诗的分节体处理成通谱体,还将原诗的旁观者视角转化为独唱者一人分饰四角(旁白、父亲、儿子、魔王),而且用钢琴声部加入了持续的马蹄声伴奏音型来渲染情绪氛围。艺术歌曲中,音乐的表达超越了原诗的内容,音乐人格占据绝对的主导,我们从中听到的是作曲家自己对于诗的感受。

问题2:在艺术歌曲和歌剧中,原诗或脚本中的人格被音乐化之后,这个虚拟主体能否感觉到自己身处在音乐之中?

这是人格声音理论关于诗乐关系最耐人寻味的问题。观众能够看到和听到歌手所扮演的歌曲(剧)中的角色,但是这个角色知道自己在歌唱吗?科恩对此的回答是否定的。正如歌剧或音乐剧电影中的角色并不会意识到自己是在歌唱(歌手和演员当然知道),他们也不会注意到乐队和配乐的存在(只有观众可以听到)。这就意味着,在艺术歌曲中,被音乐化的诗性人格并没有真正的独立意识,它不仅需要通过音乐来实现自己,而且实际上受控于音乐。

然而,本文认为,在跨文化配乐创作的艺术歌曲中,人格声音理论的上述观念需要被重新加以审视。以左汉的艺术歌曲《声声慢》为例,中国听众更想知道的是:一位当代西方作曲家如何超越文化距离和时空跨度,去触及一首距今近千年的中国宋代诗词?用人格声音的话语来说,我们的鉴赏趣味在于:这首艺术歌曲中的音乐人格与原诗中的诗性人格如何进行对话?音乐人格真的超越并转化李清照《声声慢》中的虚拟主体了吗?下面,不妨带着这些问题,对左汉《声声慢》的诗乐配置加以观察。

二、左汉《声声慢》的诗乐配置:“人格对话”

在左汉的《声声慢》中,音乐人格并没有凌驾在诗性人格之上,两个人格之间以一种平等的对话方式,共同构成了作品的虚拟主体。不仅如此,从整体的诗乐配置来看,音乐人格更像是在衬托原诗,让诗性人格说出自己的话,而不是过多用音乐来干涉或转化。两个人格的这种特殊平衡是基于诗乐配置的诸多方面共同实现的,包括但不限于诗词语种、曲体规划、乐队风格、主题素材、声部设置、主题发展、词曲关系等方面。

1. 诗乐结构与声部设置

基于中国古诗词的西方艺术歌曲并非没有先例,但左汉的《声声慢》采用了诗词的中文发音,这使其与马勒《大地之歌》诗词转译式的诗乐关系有着本质的差异。一方面,中文发音保证了诗性人格的某种“本真性”,它是被封装在原始发音之中与音乐人格接触和对话的。另一方面,文字本身就具有音乐性,特别是包含七对叠字的第一句“寻寻觅觅/冷冷清清/凄凄惨惨戚戚”,诗性人格以声音的形态渗入到这句诗行所对应的旋律主题音调之中(主题b)——不是音乐人格用旋律雕刻和转化了这句诗行,而是这句诗行赋予旋律以诗性人格的身份。

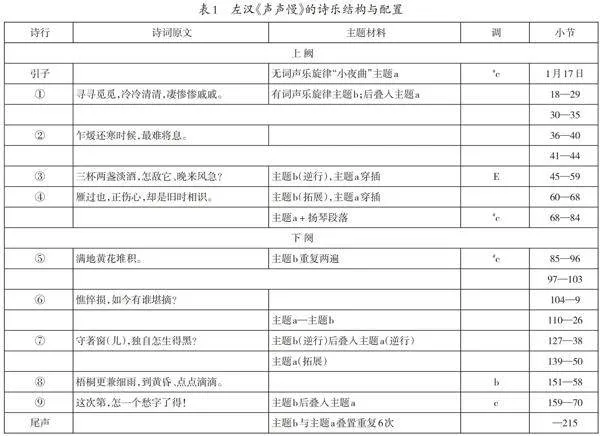

对于诗性人格的完整呈现也体现在曲体规划上。左汉《声声慢》严格遵循李清照原诗的上下阕结构,作品以此分为两部分。不仅如此,在每一诗行之间,作曲家几乎都用乐队段落(有时加入无词人声)小心翼翼地隔开,最大限度地保留了原诗的诗行结构(见表1)。而且,这些乐队段落似乎有意在音响风格上区别于声乐段落,比如一些扬琴敲击或东方音阶的段落,像极了西方手抄本古文献空白处与文字内容无关的花纹装饰图案,在作品中更多是起到对诗行旋律主题的过渡性装饰作用,这就使整部艺术歌曲更像是用音乐精美装帧的诗篇。

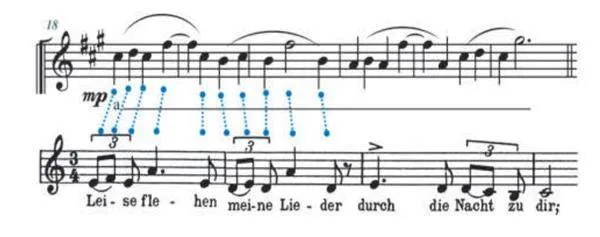

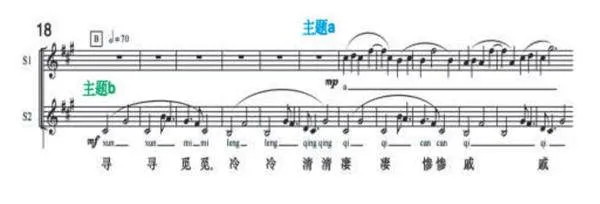

诗性人格与音乐人格的直接对话则直接体现在主题素材和声部设置上。作曲家使用了双主题素材,它们不仅是两个人格的直接化身,也可以被视为中西文化的声音象征:首先在引子中出现的主题a是无词哼唱声乐旋律,它与舒伯特《小夜曲》的高度相似主题(见谱例1);随后,主题b在第一诗行“寻寻觅觅/冷冷清清/凄凄惨惨戚戚”中出现,并紧接再现的主题a进行缠绕(见谱例2)。可辨识的西方名曲旋律与中文发音的中国古诗词,在主题材料上形成了某种异质性缠绕,这种跨文化性质的声部设置显然加强了两个人格的对话。

谱例1:主题a(无词声乐旋律)与舒伯特《小夜曲》主题

谱例2:主题b(有词声乐旋律)与主题a的叠置

2. 主题进程与词曲关系

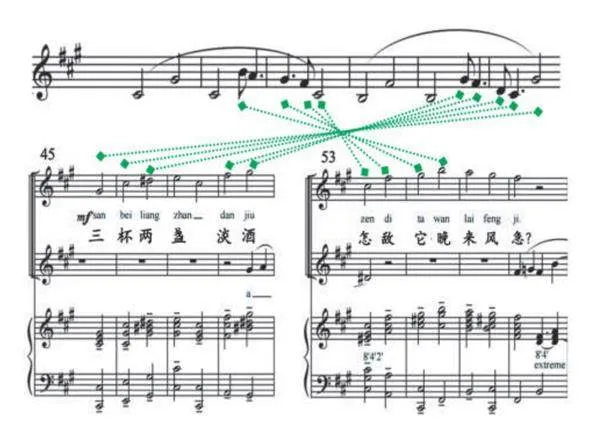

音乐人格对于诗性人格的情感表达,主要体现在主题发展手法上。主题b的首次出现与“寻寻觅觅”建立了绑定关系,象征着诗性人格的情感主体;而当这个主题以逆行或倒影手法出现,我们可以想象,音乐似乎象征着虚拟人格辗转反侧、肝肠寸断的悲情。例如,“三杯两盏淡酒,怎敌它晚来风急”(第45—56小节)是主题b的逆行(倒影)手法(见谱例3),此处使用了众赞歌式的和声织体,两句之间以主题a衔接,这是两个人格之间的另一种对话。再如,“守著窗,独自怎生得黑?”(第127—138)则使主题a与主题b以严格的逆行形式进行缠绕(见谱例4)。

谱例3:主题b原型与主题b的逆行(倒影)

谱例4:主题a与主题b同时逆行(第127—135小节)

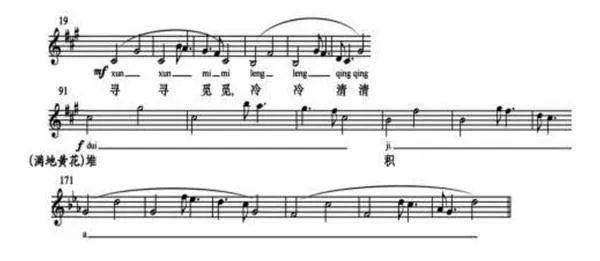

词曲关系的变化从另一个维度推动了情感抒发的强度。主题b初次出现所对应的“寻寻觅觅”具有依字行腔的意味,并以#C-#G形成鱼咬尾式的旋法,使七对叠词的情感意味萦绕心头;主题b在“满地黄花堆积”(第91—96小节)变成一字多音的拖腔,旋律的起伏和延展加强了情感的抒发;在尾声部分,主题b以无词哼唱的形式重复了六次,旋律化为虚拟人格的情感本身,近乎宋人诗论中“一唱三叹”这一表现范畴(见谱例5)。

谱例5:主题b在词曲关系上的变化

三、西方艺术歌曲中的中国声音:诗乐缠绕与文化复调

左汉《声声慢》的诗乐缠绕折射出中西文化象征性的特殊对话状态,这表明,当艺术歌曲中的诗乐配置是跨文化形态,此时诗性人格与后加入的音乐人格(声乐+器乐)可能会形成某种文化复调。这种跨文化现象超越了人格声音理论关于诗乐关系的基本观点,因而以不同的认知回应文章第一部分的两个问题。

首先,《声声慢》中音乐人格与诗性人格之间不再是主导/从属关系。在科恩的论述中,音乐人格始终高于诗性人格,后者并不能独立自居,并且“音乐操控着我们对戏剧人物的接受”[5]。但从《声声慢》的诗乐配置来看,这似乎并不是作曲家的艺术立意。并且,对于中国听众而言,我们自然更关注这部作品中诗性人格的存在,这是由我们的文化本位决定的。实际上,无论是对于中国听众还是西方听众,在左汉的艺术歌曲中听到汉语发音,都是一种跨文化现象,这使艺术歌曲的诗乐关系呈现出新样态。

其次,由于《声声慢》中诗性人格具有独立性,它或许能够听到音乐的存在。左汉的诗乐配置似乎暗示了这一点:《声声慢》的双女中音声部设置中,“寻寻觅觅”的主题a与无词的“小夜曲”主题b之间深度缠绕,此时虚拟人格的两个身份之间不正是在彼此对话与聆听吗?某种意义上,这种跨文化的诗乐关系颠覆了人格理论的既有认识:与其说这部作品是音乐人格对古诗词《声声慢》诗性人格的转化,不如说是《声声慢》的诗性人格借助音乐人格(声乐旋律和器乐伴奏的媒介)表达着它自己。

这部艺术歌曲诗乐配置的跨文化现象为“西方音乐中的中国声音”这一议题带来了某种思辨性启示:一方面,中西文化汇流是当代艺术的一种理想化愿景,但不可否认的是,两种中西之间毕竟存在着难以相互融合渗透的异质性和文化距离;另一方面,这种文化差异往往能够为艺术创作和学术研究带来新的契机——中西文化之间既不是刻板对峙,也无须刻意融合,还可以是以一种诗乐缠绕、文化复调的形式相处共存。

本文系武汉音乐学院2024年校级科研项目《音乐文化母题的符号学原理》(项目编号 2024xjkt33 )资助成果。

注释:

[1]比利时作曲家、钢琴家、扬琴演奏家。2005年赴中国留学,先后于北京、青岛等地从事音乐教育工作;2009年回到比利时,开始创作中国古诗词音乐。他创作的艺术歌曲《声声慢》出自唱片《中国记忆》(Chinese Memory,2022),该专辑还收录了包括孟浩然的《春晓》、李煜的《虞美人》、苏轼的《饮湖上初晴后雨》在内的10首中国古诗词艺术歌曲。这些作品于2011年在比利时首演。

[2]《东西问丨比利时作曲家左汉:“中国记忆”何以让我念念不忘?》,《中国新闻网》2022年11月20日。

[3][美]爱德华·科恩《作曲家的人格声音》,何弦译,杨燕迪校,华东师范大学出版社,2011年版。

[4]据罗伯特·舒曼,肖邦曾说叙事曲受到密兹凯维奇的叙事诗的启发,这成为学者研究这部作品表达意涵的重要依据。参见舒曼《论音乐与音乐家》,陈登颐译,音乐出版社,1960年版,第53—54页。

[5][美]爱德华·科恩《作曲家的人格声音》,何弦译,杨燕迪校,华东师范大学出版社,2011年版,第31页。

盛 汉 博士,武汉音乐学院讲师。

(责任编辑 于洋)

——诗乐全球CEO阿诺德·施密德(Arnold Schmied)谈TMA系列面世20周年