铃木米次郎与中国近现代音乐史

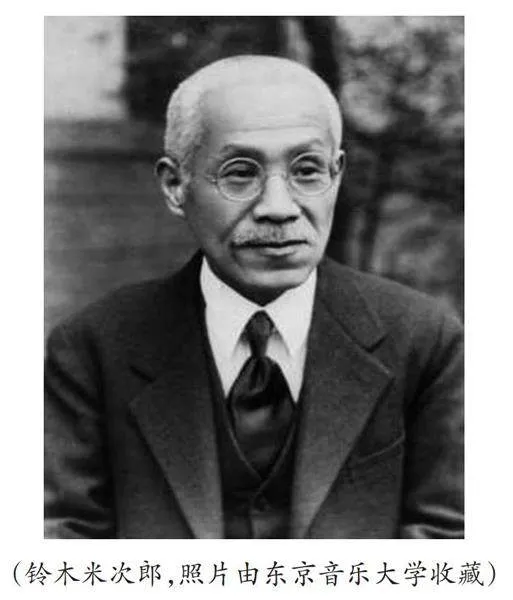

铃木米次郎是西洋音乐传入日本最初期的音乐家之一。1907年创立了东洋音乐学校(东京音乐大学前身)。关于铃木米次郎的资料并不多,从他编撰的歌曲集、乐理大全、器乐舞蹈教科书可以看出,他对日本的音乐教育发展以及西洋音乐传入日本初期,对学校音乐教育的贡献是巨大的。张前的《中日音乐交流史》中对铃木米次郎的生平进行了简短的介绍。[1]在中国近现代音乐史中,所提到的铃木米次郎都是通过留日知识分子沈心工、曾志忞在东京所创办的“音乐讲习会”所熟知的。汪毓和《中国近现代音乐史》2006年第三次修订版中,关于沈心工与铃木米次郎的关系是这样表述的:1902年,他自费东渡日本……在那里,他得到了日本著名的音乐教育家铃木米次郎的直接教导,系统地学习了有关西洋音乐与学校唱歌的知识。[2]在注释中简略介绍了铃木米次郎,这样写道:“铃木米次郎(1868—1940),1888年毕业于东京的文部省“音乐取调挂”,后主要从事日本的学校音乐教育,……他曾对当时中国赴日的留学生如沈心工、曾志忞、辛汉等都有许多直接的影响”。[3]由此可见,关于铃木米次郎的详细生平、学术思想、历史贡献、艺术成就以及著作的学术价值并未被发掘。下面通过几个方面构建他的音乐文化身份。

一、铃木米次郎的音乐之路(1868—1888)

根据《东京音乐大学65年校史》记载,铃木米次郎出生于1868年2月6日[4],出生地为东京麻布崇峻町。铃木米次郎的家族非常显赫,铃木家第一代为武士,之后随德川家康[5]一起迁入关东地区。铃木米次郎的父亲铃木重教是铃木家的第九代,育有两子,长子铃木锦一郎,次子铃木米次郎。1868年,铃木米次郎出生8个月后,全家迁居骏河(现静冈市)。不幸的是,1869年,年仅27岁的母亲去世,后由养母照顾两个孩子。1873年,铃木家迁回东京,居住在现在的台东区元浅草1丁目。1874年4月,到了入学年龄的铃木米次郎,就读于松前寻常小学校(现东京台东区立台东育英小学)。

日本明治维新初期,日本学校音乐教育是模仿法国的教育制度而建立起来的,但在音乐教育内容、教学方法等方面更多的是受美国的影响。[6]正因如此,1872年开始,日本学校音乐教育逐渐引入欧美的教学体系。1879年,随着学校教育制度的推广,唱歌课根据安排逐渐在学校中开设。1881年10月,明治政府颁布了《小学校教则纲领》,第一次设置了关于唱歌教育的细则。铃木米次郎是1874年入小学,当时的学制规定小学为8年,中学(高中)为6年,他在小学毕业的前夕正是唱歌课推广的时间,而且学校教育制度的建立,把音乐(唱歌)学习细化在教学大纲中,笔者认为,铃木米次郎最初对音乐(唱歌)的接触是在学校开始的[7]。彼时,虽然没有专业化的训练,但最初对音乐热爱的萌芽,为以后走向音乐之路奠定了基础。1882年4月,铃木米次郎升入东京府中学校(现都立日比谷学校),之后转学到筑地公立学校。在这一时期,大量外国人进入日本,新思想、新文化、新思潮的进入让日本的社会的整体形态发生了很大的变化,铃木米次郎体会到英语的重要性,为适应当时日本的整体环境与社会发展的状态,从而主攻英语。

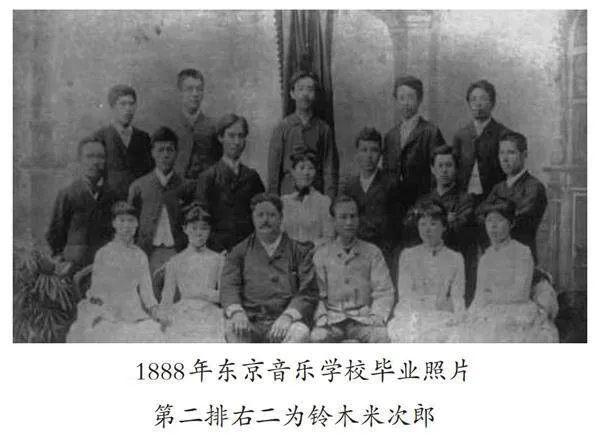

1885年9月,18岁的铃木米次郎考入日本文部省“音乐曲调挂”[8]开始了系统的音乐学习。从前面所介绍的内容可以看出,铃木米次郎在小学与中学阶段,并没有系统地学习过音乐,真正学习音乐是从“音乐曲调挂”入学以后开始的。为什么选择学习音乐?其动机是什么?笔者不得而知,或许与当时的社会环境、爱国主义思想以及国家赋予音乐崇高的地位有关。事实证明,铃木米次郎所选择的音乐之路促成了他的艺术成就。1888年7月,铃木米次郎作为第三期全科生结束了“音乐曲调挂”为期3年的学习,在《东京音乐学校毕业生姓氏名录》[9]中,记录了1885年—1926年毕业生的详细姓名。从这本名录中可以看出,“音乐曲调挂”培养了3期全科毕业生,共计20人[10]。1887年“音乐曲调挂”改名东京音乐学校以后,细化了专业设置以及人才培养方向,包括:本科生、本科师范生、本科声乐生、本科器乐生、选科生等17个类别,涵盖了学校音乐教育、专业音乐教育、社会化音乐人才培养等各个方面。

二、铃木米次郎音乐文化身份的构建(1888— 1907)

毕业后的铃木米次郎成立了“东京唱歌会”,由于擅长拉小提琴,又被选派到千叶县教育学会指导“音乐曲调挂”编纂的《小学唱歌集》[11]。去千叶县一周后,铃木米次郎回到东京,即被选派到横滨的神奈川县寻常师范学校(现在的横滨国立大学)教授音乐与英语。由于在神奈川县的时间比较自由,在授课之余,铃木米次郎有更多学习的机会。1889年,铃木米次郎经神奈川县厅介绍,与从墨尔本来日作为音乐教育家的帕彤(Emily Sophia Patton)夫人学习英语对话和首调唱名法[12],并学习礼仪与交际舞。铃木米次郎获得了英国首调唱名法音乐学校颁发的初级和初级理论两本证书,也是帕彤夫人的所有学生中,唯一获得证书的日本人,这也说明了铃木米次郎对音乐的天赋与努力。同年12月,铃木米次郎辞去神奈川县寻常师范学校的教师职务,担任第一高等中学校的教师,教授英语和音乐。1891年,铃木米次郎担任高等师范学校(现在的筑波大学)附属学校的教师教授音乐课。当时的高等师范学校音乐课为选修课,而附属学校的音乐课为必修课,铃木米次郎作为最早的小学专业音乐教师,积累了丰富的实践经验。正是对学校音乐教育的重视,为了帮助孩子更准确、更便捷地了解音乐知识, 1892年铃木米次郎根据所学的数字记谱法和首调唱名法出版了《简易唱歌法》一书,介绍了音乐理论、唱歌法和首调唱名法等相关音乐知识,歌曲采用简谱记谱法,并结合手势图学习。1897年,在《简易唱歌法》的基础上,铃木米次郎又出版了《新式唱歌——首调唱名法唱歌集》一书,这两本书的出版,极大推动了日本学校音乐教育的发展,从孩子的立场出发,对于儿童音乐入门学习起到了重要作用。

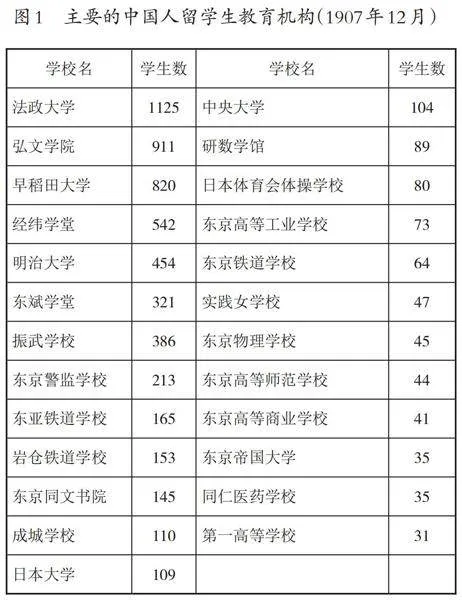

1902年,铃木米次郎在担任附属学校音乐教师的同时,受嘉纳治五郎之邀,到其创办的中国留日学生预备教育学校宏文学院(亦乐书院)[13]教授唱歌和音乐理论。当时留日的中国知识分子数量很多,从图1中可以看出,各个机构的中国人留学生数量。

截止1907年12月份,宏文学院共接受中国留学生911人,包括速成理化科、速成师范科、速成警务科、速成音乐科和普通科。在这些留日知识分子中,就包含了中国近代文学之父——鲁迅和中国近代学堂乐歌之父——沈心工[14]。这也是铃木米次郎与沈心工在时间与空间上的第一次交集,为日后中国音乐近代化与学堂乐歌在中国的发展埋下了伏笔。1902年12月,沈心工在东京成立了“音乐讲习会”,邀请铃木米次郎担任作曲教师,特别针对歌曲的创作,同时期参加的留日学生还有曾志忞[15]、辛汉[16]等。在宏文学院和“音乐讲习会”中,铃木米次郎更多的是教授留日学生音乐理论、唱歌、歌曲创作等,对日后沈心工、曾志忞的音乐创作、著书立作等产生了重要的影响。如曾志忞在1904年由广志书局出版的《乐典教科书》就是译编铃木米次郎在1892年翻译出版的《新编音乐理论》[17]一书。

1904年,铃木米次郎辞去了工作13年的附属学校教师工作。同年,在友人的恳请下,到东京盲哑学校教授音乐课。1906年赴中国访问。1907年5月,铃木米次郎创立东洋音乐学校(现东京音乐大学),其目标是培养以音乐为职业的专业人才。东洋音乐学校最初是两层楼的建筑,由田边顺吉设计,位于现在的明治大学附属学校,学校董事为伊泽修二、小山作之助等,全是当时日本音乐界的重要人物。1908年开设管弦乐部,1911年改名东洋音乐专科学校。1923年关东大地震,学校的校舍也随之不复存在,之后,在铃木米次郎的学生中村春二的帮助下,恢复了学校的正常学习,虽然临时学校很简陋,但也能维持正常的教学工作。铃木米次郎一生都献给了音乐教育事业,不计任何回报,在身无分文的时候还在为音乐教育事业而奋斗。他的学生们看到了老师的辛苦,1930年,在很多学生的共同努力下,学校换到了一个新校址,作为老校长的铃木米次郎深感安慰。1940年12月,身体不适的铃木米次郎入东京大学医院,一周后病逝,享年73岁。

三、铃木米次郎的历史贡献和艺术成就

铃木米次郎对日本的学校音乐教育作出了重要贡献,共出版著作、译著等20余部,创作歌曲作品60余首,其中有一些歌曲和著作被翻译成中文,成为学堂乐歌时期重要的文献资料。不仅对日本本国的学校音乐教育产生了重要影响,对20世纪初的中国音乐教育也起到了推动作用,他的历史贡献和艺术成就归纳为以下三点。

1. 最早把首调唱名法引入日本的音乐教育家

铃木米次郎的一生都在为日本的音乐教育事业辛勤付出,他最主要的的贡献之一就是把首调唱名法引入日本。首调唱名法源于19世纪40年代的英国,运用可移动do唱名法简化了音程关系,更容易被学习者接受。前面已经提到,1889年墨尔本的音乐教育家帕彤来到日本以后,对铃木米次郎影响很大,这也让他了解到首调唱名法的简易与便捷,与此同时,源于法国的数字记谱法与首调唱名法的结合,对于初学者,亦或是普及阶段的音乐教育而言更加易学。基于此,铃木里次郎相继出版了《简易唱歌法》和《新式唱歌——首调唱名法唱歌集》两本书,并首先在他所教的学校推广。《简易唱歌法》中还引入了柯达依的音阶手势图,对数字谱的练习通过主音1、3、5开始,从易到难,包括合唱练习、西洋旋法、日本本邦旋法的介绍等,基本涵盖了五线谱所涉猎的乐理范围。

其实,在当时的日本社会,有一些人对首调唱名法有很多异议,部分人认为首调唱名法固定的do、re、mi 的音程关系对音符来说没有明确的区分,不论什么调式的音乐作品,音名和记号没有变化。相对于五线谱而言,首调唱名法固化的思维,限制了音乐的表达,单一的音程关系局限了音乐的空间思维等诸如此类的争论。事实证明,数字记谱法以及首调唱名法的导入,对初学者而言具有比五线谱更加简便的功能。(数字谱以及首调唱名法虽然在日本的区域音乐教育发展中短暂地存在过,铃木米次郎在其后所编撰的书籍中也加入了数字谱和五线谱并行的结构,但就首调唱名法引入日本以后,从其功能性与实用性的角度看,对本国音乐教育的发展起到了很大的作用。)同时,对后来中国留日知识分子以及中国音乐教育的发展都具有转折性的意义。

2. 对学校音乐教育的重视

1901年,铃木米次郎出版了《日本游戏唱歌》一书,在序中写道:“此书是专门为小学校和幼稚园使用的书籍,通过游戏和运动学习歌曲”。[18] 这本书中所有的歌曲,除附有歌词外,每首作品有详细的游戏说明,比如并列行走、两人一组面对面等。运用五线谱和数字谱并行的结构,固定唱名法与首调唱名法相结合,难易相呼应,适合大多数低年龄学生。1903年,铃木米次郎和野村成仁共同编著了《轮唱复音唱歌集》,一共有38首歌曲,为师范学校的学生编著的教材,通过三声部、 四声部的轮唱与合唱,训练学生的歌唱能力。1906年,铃木米次郎著的《乐典大意》,以五线谱为基础,由乐谱、音阶、音程、多种记号、移调、用语与记号六个部分组成。其中详细记录了乐谱中所出现的乐理知识,对西洋音乐理论有较为全面的梳理与介绍。从唱歌集到乐理理论书籍的译、著,铃木米次郎从理论到实践、从创作到应用,对日本学校音乐教育的重视与其自身的教学经历紧密相连。正是由于多年从事基础教育,对孩子的音乐感知有敏锐的捕捉能力,从孩子的需求与内心情感角度出发,他所编写的教科书、唱歌集等更加贴近基础教育的本身。与此同时,为了帮助视力残障的孩子能够学习音乐,1910年铃木米次郎编著了《训盲乐谱》一书,通过手摸让孩子学会音乐、读懂乐谱。这些主要的艺术贡献,足以说明铃木米次郎对学校音乐教育的重视。

3. 对留日音乐家群体的影响以及中国音乐近代化发展

甲午战争以后,清政府意识到变法图强的重要性,同时,看到比邻日本的军事、教育、经济、文化的迅速发展,因此派遣大量留学生赴日本留学。在音乐方面,当时有少数人秉持着音乐教育救国论思想,留日专、兼攻音乐人数逐年递增,从20世纪初开始,留日音乐家群体逐渐形成。例如:曾志忞(1901年赴日)、萧友梅(1901年赴日)、沈心工(1902年赴日)、辛汉(1904年入东京音乐学校)、李叔同(1905年赴日)等,这些人都成为了影响中国音乐近代化发展的重要推手。 从“宏文学院”到“音乐讲习会”再到“亚雅音乐会”,铃木米次郎作为授课教师,对沈心工、曾志忞、辛汉等在音乐理论、唱歌、作曲技巧方面进行了详细的指导。同时,铃木米次郎翻译的《新编音乐理论》由曾志忞翻译成中文,在中国国内发行。辛汉和伍崇明翻译了铃木米次郎著的《乐典大意》,用中文出版的歌曲集也采用了铃木米次郎作曲的曲调,同时,铃木米次郎为多本中文出版书籍作序。更重要的一点是铃木米次郎所著的《简易唱歌法》和《新式唱歌——首调唱名法唱歌集》两本书,对赴日留学生影响很大。 1903年,曾志忞用五线谱和数字谱出版了《春游》等六首歌曲,这是史证资料中最早用数字谱的例证。由此可见,留日音乐家群体把铃木米次郎一直推崇的首调唱名法和数字记谱法带到了中国并推而广之,得到了很大的发展,至今仍然是中国音乐教育发展的重要支点。综上所述,铃木米次郎对尚在萌芽阶段的留日人员的音乐活动以及中国音乐近代化发展起到了或直接、或间接的推动作用。

结语

中国近现代音乐史中对日本音乐家提及的并不多,铃木米次郎作为留日人员的外聘教员,与留学生的关系不仅仅停留在教师与学生的层面,更多的是亦师亦友的关系。铃木米次郎不仅关心中国留学生,还关心中国音乐的近代化发展。他所编著、翻译的很多书籍,对萌芽中的近代中国音乐以及音乐教育的发展有着重要的影响。对其文化身份的构建,不仅仅停留在教师这一单一的层面上,应从音乐理论、歌曲创作、学术思想、音乐教育等多方面进行深入研究,一个清晰而又完整的主线就会呈现在面前。

注释:

[1]张前:《中日音乐交流史》,人民音乐出版社,1999年,第297页。

[2]汪毓和:《中国近现代音乐史》,上海音乐学院出版社,2006年第三次修订版,第52页。

[3]同上。

[4]1868年是庆应4年与明治元年的交汇时期。

[5]德川家康是日本历史上杰出的政治家和军事家,日本战国三杰之一。

[6]缪裴言、缪力、林能杰编著:《日本学校音乐教育概况》,上海教育出版社,2011年,第5页。

[7]笔者翻阅了大量资料并未发现铃木米次郎学习音乐的史料,由此推断,他的音乐启蒙学习应该是得益于明治初期日本学校教育制度对唱歌课的规定。

[8]音乐曲调挂,类似于中国的音乐研究所,1879年由日本文部省建立,1885年改名为音乐曲调所,1887年改名东京音乐学校,现东京艺术大学音乐学部。在明治前期音乐教育发展的历史中,“音乐曲调挂”的创立为培养音乐人才,引进西洋音乐教学模式与方法,推广唱歌教育,培养、振兴音乐人才,推进学校音乐教育的发展作出巨大贡献。

[9]《东京音乐学校毕业生姓氏名录》由东京音乐学校编印,1926年出版。

[10]“音乐曲调挂”全科生共3期,第1期1885年毕业3人,第2期1887年毕业14人,第3期1888年毕业3人。

[11]《小学唱歌集》是1881年由文部省音乐曲调挂编纂的,里面采用了简谱、五线谱并行结构的歌曲。

[12]首调唱名法是以do为基础,各个调式音级之间的关系不变,作为乐谱学习简便途径之一,当时在英国使用非常广泛。

[13]宏文学院设有本科和各种速成科,其中音乐速成科修业期限六个月至一年不等。1903年增设分校,1909年停办。

[14]沈心工(1870—1947),1902年留学日本,入宏文学院速成音乐科学习。

[15]曾志忞(1879—1929),中国近代音乐教育家、理论家、学堂乐歌作者之一。

[16]辛汉,笔名石更,著有《中学唱歌集》一书。

[17]张前的《中日音乐交流史》中介绍,铃木米次郎翻译英国人拜尔的《乐典教科书》,之后由曾志忞翻译成中文,书名为《乐典教科书》。根据笔者查阅,1892年,铃木米次郎翻译的《新编音乐理论》一书,与曾志忞翻译的《乐典教科书》在内容上完全一致,所以本文中以铃木米次郎翻译的《新编音乐理论》一书为准。

[18]铃木米次郎编:《日本游戏唱歌》,1901年2月。

崔健 辽宁省文化艺术研究院期刊编辑部主任

(责任编辑 杨嘉锡)