国外家校社协同研究现状、热点与前沿

[摘要]运用CiteSpace软件和文献计量的方法分析基于Web of Science核心合集数据库中家校社协同领域的文献,探析国外家校社协同育人的研究热点和前沿。结果显示:国外家校社协同育人的理论研究借助较为成熟的理论基础,在实践方面积累了丰富的经验。该领域在发文量方面呈稳定增长趋势,早期研究部分作者形成了比较显著的合作关系,出现了以美国、澳大利亚、加拿大、英国等国家为核心的研究领域与研究合作网络;研究热点主要聚焦于家校社协同主体、家校社协同与人类身心健康、基于现实背景的家校社协同实践,现阶段更多地着眼从大学校、大家庭观和大社会观的视角开展研究,从国家(地区)的社会背景或现象出发开展家校社协同研究。我国家校社协同研究需要加强合作交流、构建多学科的理论框架、采用多元的研究方法、指向解决社会实际问题,以增强家校社协同育人研究的深广度与精确度,确保研究成果能够有效转化为实际应用。

[关键词]家校社协同;家校社合作;家校合作

[中图分类号]G459[文献标识码]A[文章编号]1008-8539-(2025)01-0023-11

[DOI]10.20012/j.cnki.ISSN1008-8539.2025.01.004

[基金项目]2022年福建省终身教育提质培优项目“家校社共育视角下的终身教育模式变革与发展研究”(ZS22077)研究成果。

一、问题的提出

自1999年以来,党和国家相继颁布一系列政策,强调教育应贯穿于学校教育、家庭教育和社会教育等各个方面。2004年,中共中央、国务院印发的《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》提出,在未成年人思想道德建设工作中要将家庭教育与社会教育、学校教育紧密结合,建立健全家校社共育思想教育体系。[1]习近平总书记在2018年9月举行的全国教育大会中,明确指出了在办好教育事业的过程中,家庭、学校、政府以及社会的角色与责任。2020年至2022年,党中央、国务院对健全学校家庭社会协同育人机制作出了重要决策部署,如《中华人民共和国家庭教育促进法》中提出家庭在教育中的责任以及家庭教育与学校教育、社会教育的协同关系,协同育人也被写入法律之中。[2]2023年教育部等十三个部门在《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》中,制定了长期与短期目标,进一步明确在家校社协同工作中各主体的职责与任务。[3]由此可见,我国密集出台的一系列重要文件均指向于强调家校社协同。随着“共建共治共享”理念逐渐普及与推广,家校社协同也逐渐从自发自觉上升到政策要求,从解决教育问题转变为教育高质量发展的重要组成部分。

与此同时,自20世纪60年代以来,在国际组织和机构的大力倡导和推动下,国外家校社合作的理论和实践研究也逐步发展。我国学者总结了国外家校社协同领域的研究成果,如张永、陆苡羚等介绍了美国家校社合作的两种层次理论,即“最低、联合、决策层面”的三层次论和“家庭与机构间合作、全面服务学校、全面服务社区学校、社区发展模型”的四层次论。[4-5]吴重涵等从美国家庭与学校关系的演进、政策、组织以及特色等方面进行了总结。[6]孙晓红等对美国家校社协同育人理论与实践研究中的教师教育进行了理论逻辑与实践路径的梳理,为我国健全家校社协同育人体系提供启示。[7]上述研究成果对于了解国外有关家校社协同政策背景与实践探索具有指导价值。但对国外家校社协同领域研究热点与前沿未能开展系统而全面的分析。已有综述类文献中多为定性研究,定量分析较少。

鉴于此,本文基于Web of Science核心合集数据库中家校社协同领域的文献,运用CiteSpace软件和文献计量的分析方法,探析国外家校社协同的研究热点和前沿,以期对我国推进家校社协同高质量持续发展的理论创新提供支持。

二、研究设计

(一)研究方法

Citespace译为“引文空间”,是一款能够分析科学文献共引、挖掘知识基础与研究前沿的引文可视化分析软件。[8]P3本文主要借助这一软件对国外家校社协同研究进行可视化分析,利用科研合作网络共被引功能分析国外家校社协同研究的发文机构与作者、国家(地区)和科研机构分布情况,探查关键文献;借助关键词共现、聚类、时区图分析国外家校社协同的研究热点;通过突现词分析研究前沿。

(二)数据来源

以Web of Science核心合集数据库的SCI-E、 SSCI为基础,以“TS=(home school society collabo? ration OR family school community collaboration)”为检索式,文献类型为论文和综述论文,语种选择英语,通过对每一条题录的审核,剔除与研究主题偏离的文献,最终选择了480篇文献作为数据来源。

三、研究结果与分析

(一)国外家校社协同研究的文献概况

1.发文量分析

由图1可知,国外家校社协同研究发布文献数量呈稳定增长趋势,且大致可以分为三个阶段。第一阶段为萌发阶段(1992—2008年),该阶段发文量普遍较少。20世纪60年代由赫尔曼·哈肯(Hermann Haken)提出的协同学理论以及20世纪80年代由爱普斯坦(Joyce L.Epstein)提出的交叠影响域理论,对家校社协同研究提供了有力的理论支撑[9],2008年钱德勒·巴伯(Chandler Barbo? ur)等人提出的家校社合作三层次理论以及2014年由琳达·瓦利(Linda Valli)等人提出的家校社合作四层次论,更是进一步拓展了学者们对于家校社合作的认识,促进了该领域理论研究与实践探索的发展。第二阶段为初步发展阶段(2009—2018年),该阶段发文量缓慢上升。第三阶段(2019年至今)稳步上升阶段,2019—2021年全球遭遇新型冠状病毒(COVID-19)的侵袭,2022至今迎来后疫情时代,学者们逐渐认识到实现家校社协同的重要性与必要性,展开了该领域一系列更大范围、更深程度的研究。

2.发文作者分析

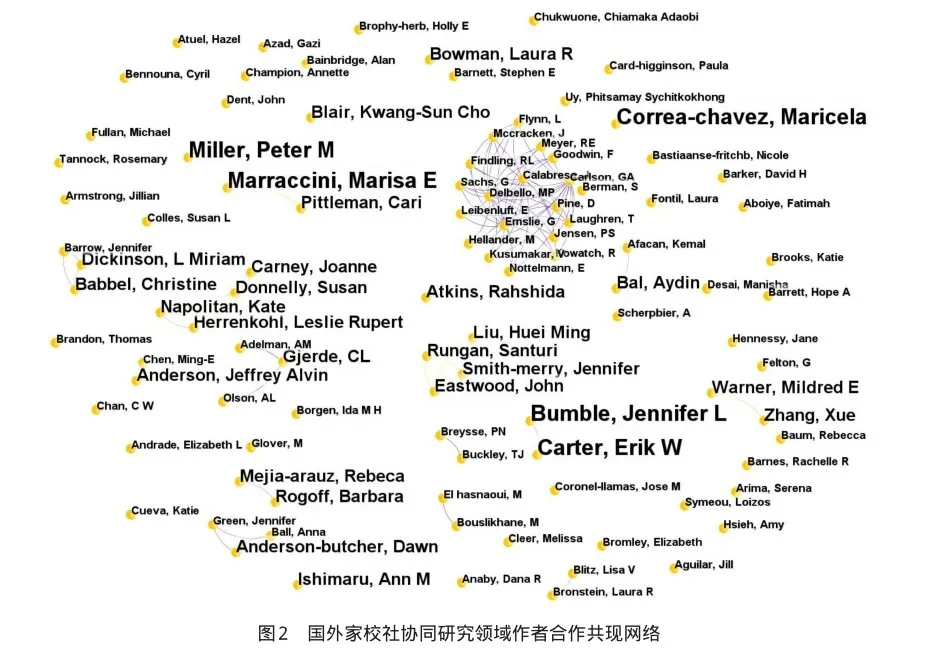

根据对研究数据的图谱分析可知(图2),国外家校社协同研究领域发文量最多的作者为Mar? raccini, Marisa E、Bumble, Jennifer L、Miller, Peter M、Carter, Erik W、Correa-chavez, Maricela(均为3篇)。在合作网络中,早期作者形成了比较显著的合作关系,自2014年后国外家校社协同研究领域发文作者的合作关系比较分散。

3.发文国家与地区分析

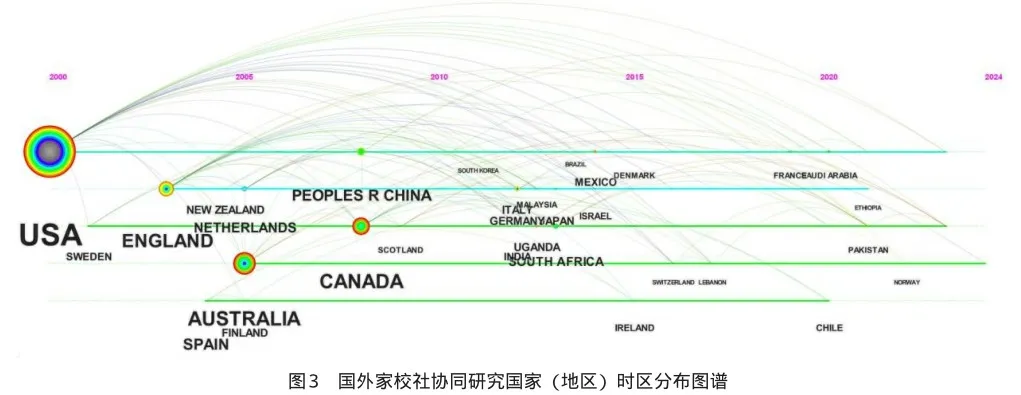

通过Citespace的时间线排序功能绘制国外家校社协同发文国家(地区)的图谱分析(图3),在发文时间方面,美国率先展开对该领域的研究,随后开展相关研究的国家有澳大利亚、加拿大、英国。我国2008年开始有关家校社协同研究。随着时间的推移,开展该领域研究的国家逐渐增多。在发文量方面,美国发文量最多(313篇),其次是澳大利亚(36篇)、加拿大(34篇)、英国(28篇)。在合作关系方面,美国、澳大利亚、加拿大、英国等国家开展了较多的合作研究。

美国19世纪90年代成立了全国首个与家校合作相关的全国性机构“全国母亲协会(The Nation? al Congress of Mothers)”[10],在20世纪20年代更名为“美国国家家长教师协会(National Parent Teacher Associations)”,逐渐形成了稳定的国—州—地方三级机构,为促进全国范围内家校社协同育人提供了有力的支撑。[11]随后,各州学校建立的有关项目,如“未来学校(Future School)”计划、青少年—家长和社区成员合作计划有效推动了家校社合作的发展。自20世纪末开始颁布的一系列政策法案明晰了家校社协同的理念,既明确了底线逻辑,又为推进实践落地与发展提供了政策指引。如1993年《改善美国学校法案》(Improv? ing America’s Schools Act)提出学校工作应包括帮助家长成为儿童教育的合作伙伴。1994年《目标2000:国家教育目标》(Goals 2000:National Edu? cation Goals)再次强调家庭参与的重要性,2002年《不让一个孩子掉队》(No Child Left Behind Act)法案要求学校需设置家校合作的资金。同时,美国各州也因地制宜提出了推进家校社协同育人的要求。

澳大利亚2008年颁布了《家校合作框架》,提出家庭与学校合作的必要性、目标和原则,并从七个维度对有效家校合作进行了阐释;2013年颁布的《教育法》中制定了学校与家庭合作的规范和规则;2017年对这一政策进行了修订,开发了一套评估家校合作有效性的工具。[12]

加拿大家校合作制度在20世纪90年代正式确立。1997年,安大略省政府通过了教育质量改善法,为提高学生学业成绩,要求所有学校建立学校委员会(由家长、校长、教师、社区代表组成)。2000年,安大略省《教育法》又对这一组织进行明确规定,着重强调家长参与学校教育。此外,安大略省设立了家长参与办公室、家长参与委员会等组织机构,为家长高效、可持续参与儿童教育提供了保障。[13]

2006年,苏格兰通过了“家长参与学校教育法(The Scottish Schools Parental Involvement)”,全面支持家长参与子女教育。在英国,家长参与学校工作不仅被看作一种权利,而且被看作对社会更负责任的一种方式。家长参与教育包括低层次的参与(如家长访问学校、参加家长会等活动以及家长联系簿等资料)、高层次的参与(如经常性的家访、家长参与课堂教学和课外活动等)、正式组织上的参与(如家长咨询委员会等)。[14]

由此可见,国家的宏观政策制定与实施、协同理论研究的深入与家校社协同发文量呈正相关。

(二)国外家校社协同研究的热点分析

1.发文关键词共现分析

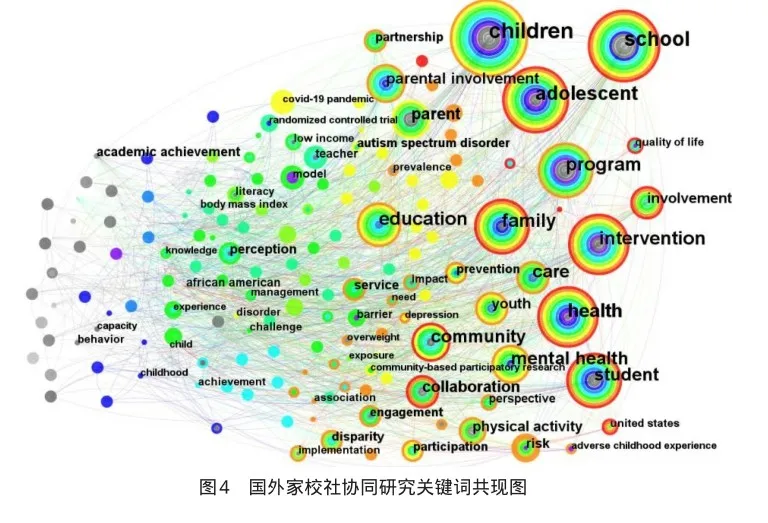

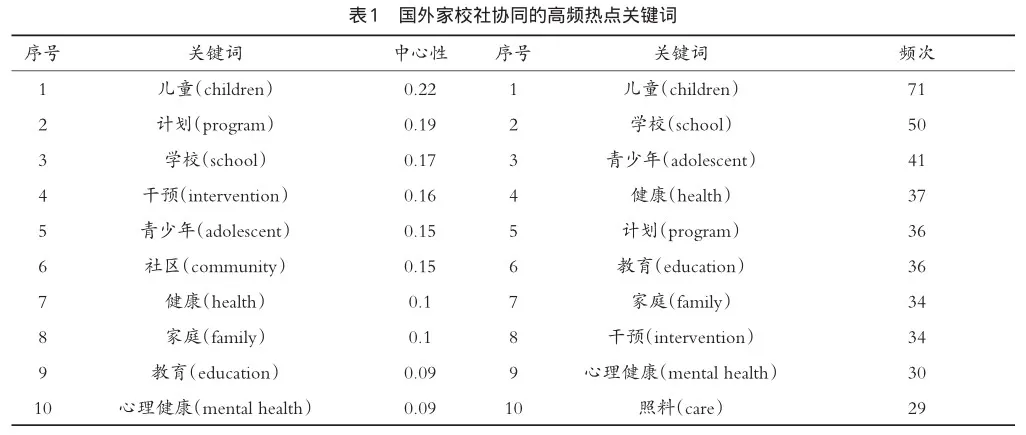

共词分析最早由欧洲学者劳等(Law et al.,1988)最早提出并应用于科学研究中[15],与其他类型的文献网络分析相比,研究者可以更加直观地通过共词分析结果,对相应研究领域的研究热点和趋势进行解释。[8]P220根据对高频关键共现网络(图4)的分析可知,家校社协同的研究热点主要包括儿童、学校及家庭教育。通过统计关键词的中心性、频次(表1),儿童(children)、计划(pro? gram)、学校(school)、干预(intervention)、青少年(adolescent)、社区(community)、健康(health)、家庭(family)等8个主要的高频次且中心性程度较高的关键词,一定程度上反映了国外家校社协同的研究热点。目前,国外家校社协同研究热点主要围绕儿童教育家校社协同研究、家校社协同中家长参与研究、家校社协同与儿童身心发展健康研究、家校社协同的理论与实践研究等。

2.发文关键词聚类分析

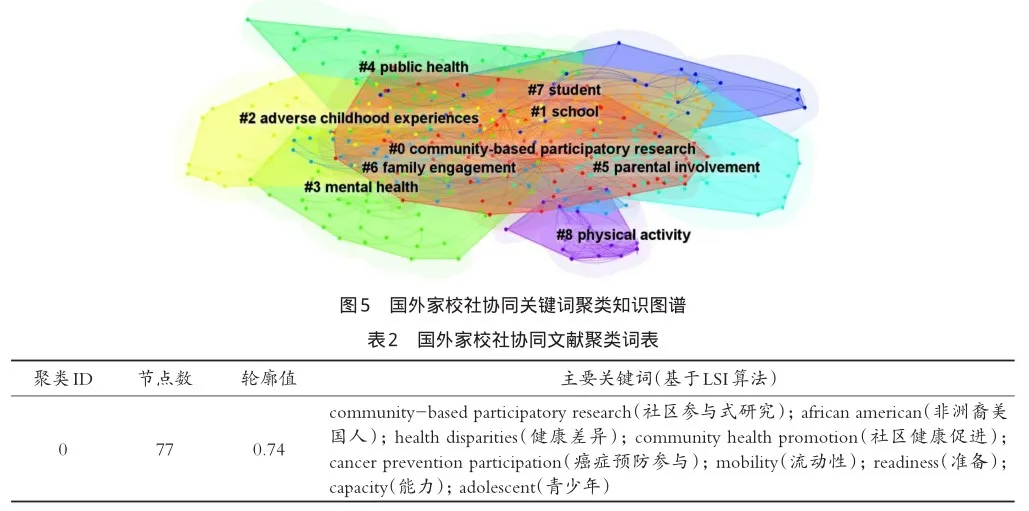

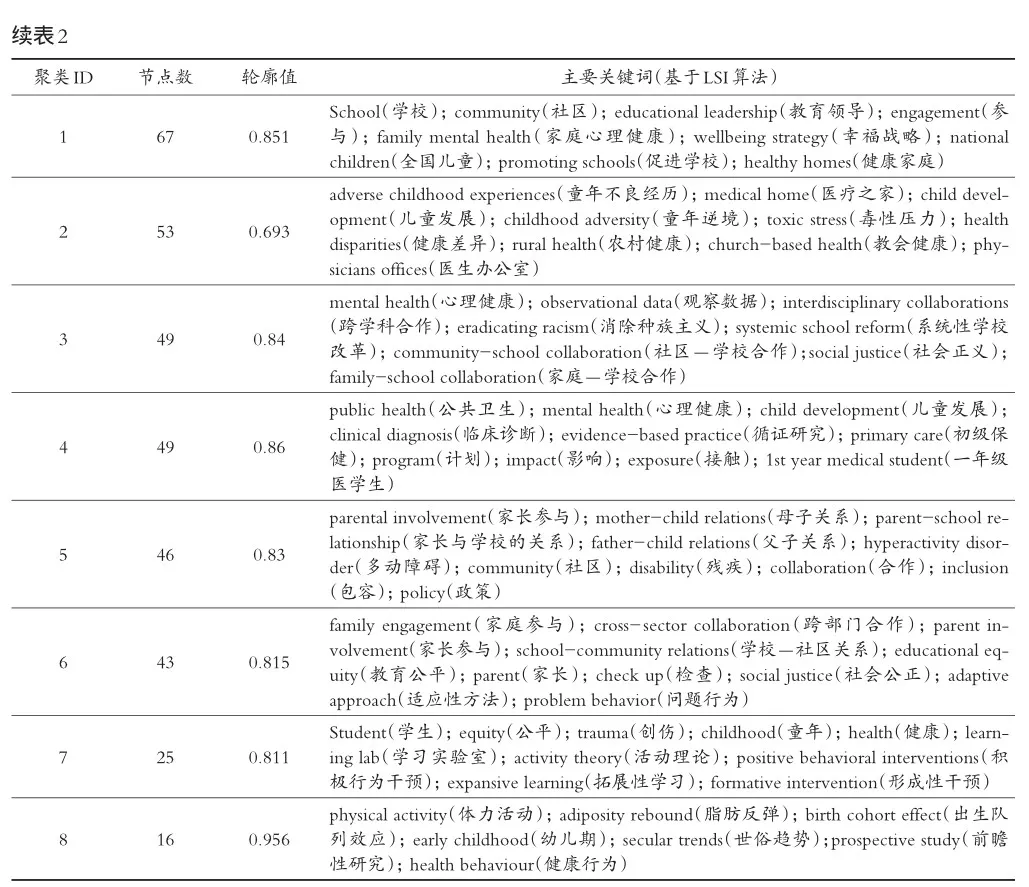

通过对国外家校社协同关键词聚类知识图谱分析(图5),聚类模块值Q=0.5225,聚类平均轮廓值S=0.8105。一般而言,Q值>0.3、S值在0.7时,聚类结构具有较高的显著性与信度。[16]根据图谱分析得出,关键词共形成包含#0 communitybased participatory research(社区参与式研究)、#1 school(学校)、#2 adverse children experences(儿童不良经历)、#3 mental health(心理健康)、#4 public health(公共卫生)、#5 parental involvement(家长参与)、#6 family engagement(家庭参与)、# 7 student(学生)、#8 physical activity(体育活动)等在内的9项聚类,具体聚类词表见表2,将关键词表述相关的聚类归为一类,由此得出该领域研究热点主要聚焦在家校社协同主体、家校社协同与人类身心健康、基于现实背景的家校社协同实践三项研究主题。

(1)家校社协同的主体

该主题包含#1 school(学校)、#5 parental in? volvement(家长参与)、#6 family engagement(家庭参与)、#7 student(学生)。分析研究文献发现,国外家校社协同的主体方面的研究包括以学校为中心、以家庭为中心、以社区为中心的家校社协同研究与实践。

以学校为中心的家校社协同研究认为,开设以学校为中心的项目有利于为开展家校社协同赋能。如美国科罗拉多州和康涅狄格州两个大型城市学区的28所学校实施了以学校为中心的哮喘护理项目。[17]学校与社区心理健康服务提供者合作,可以解决校本服务的局限性,加强和补充校本服务,因此已被确定为提供综合精神卫生服务的最佳做法。[18]为解决幼儿园到12年级学生的身体活动(PA)和营养问题,美国学校和校外时间(OST)干预中使用的家庭和社区参与策略,实施成效显著,其成功的六个关键包括:与家庭和社区成员沟通、教育课程和对家庭的支持、为家庭和社区成员提供志愿服务的机会、家庭和社区成员参与决策、在家庭和社区环境中加强保健知识和实践、校社合作支持学生和他们的家庭。[19]有些学者提出学校可聘请专业协调员加强学校与家庭、社区的合作关系。如设置社区学校协调员(CSC)作为一名学校成员,与学生、教师、学校管理人员、家庭和社区合作伙伴合作开展所有工作。[20]

在以家庭为中心的家校社协同研究中,大多学者提倡家长参与学校与社区的项目以解决儿童教育中的难题。有学者开发了一个家庭参与实践框架(the Family Engagement Framework),包括提供即时和持续的支持,建立融洽关系,建立信任和授权家庭。[21]美国政策制定者一直将家长和家庭视为提高美国学生成绩和成功的关键杠杆,新的跨部门合作政策和举措是非主导家庭参与教育公平改革的创新努力,营造了一个充满希望的环境。在美国西部地区共同跨部门合作倡议下,研究出了家庭参与教育的三个组织努力策略,即家长能力建设、关系建设、系统能力建设努力。[22]

以社区为中心的家校社协同研究更多地关注社区内的弱势群体,社区作为学校与家庭间的中介,能够起到一定的调节与桥梁作用,以进一步促进家校社协同。如家庭扫盲的城市学区和社区机构实施了一项名为普罗维登斯全面服务社区学校(PFSCS)的综合学校改革倡议。[23]也有学者提出,鼓励职业治疗师、教育工作者和家庭之间的合作,旨在提高儿童在学校、家庭和社区环境中的参与度。社区中心的工作人员能够以学校无法做到的方式,与儿童和青少年建立联系,为低收入少数民族移民青年提供服务。[24]

(2)家校社协同与人类身心健康

该主题包含#3 mental health(心理健康)、#4 public health(公共卫生)、#8 physical activity(体育活动),主要可分为家校社协同与人类身体健康与心理健康两类。

在家校社协同促进人类身体健康研究中,学者大多利用成熟的理论与实践框架,探索有助于儿童身体健康的策略。如Johnson A M等根据学校体育活动综合计划框架和布朗芬布伦纳的生态系统论,对一所中学的学校、家长和教职员工进行了半结构化个人访谈,以确定在2019年新型冠状病毒病(COVID-19)大流行之前和期间,在青少年中全面推广校本体育活动(PA)的障碍和促进因素,最终提出无论大流行病的情况如何,改善校本PA计划的努力都应包括针对社区、学校、家庭和个人层面因素的策略。学校与家庭之间的沟通/合作、学校教职员工的计划支持以及全天的PA机会都有助于促进全面的校本PA。[25]NJ Martin等以“全校、全社区、全儿童”框架为基础,旨在响应改善体育活动实施的号召,概述教育工作者在学前环境中促进体育活动的方法,缩小与家长之间的知识差距,并提供参与家庭体育活动的具体想法,帮助儿童达到“积极起步”指南中的要求。[26]O Orighoye等通过横断面研究,面向家长、儿童和其他利益相关者,收集了这些主体对于有家长参与的儿童饮食和体育锻炼干预措施促进或阻碍因素的看法,以及可能可行且可接受的潜在干预内容。[27]

家校社协同促进人类心理健康研究有助于进一步推进儿童心理健康教育的全覆盖、常态化以及个性化。McClain M B等指出学校心理学家所服务的学生群体日益多样化,这就要求该领域工作模式的转变,明确强调跨专业、跨机构合作(IIC),以促进为所有学生提供高效、公平和高质量的服务。学校心理学家完全有能力在这一努力中发挥核心作用,但他们的培训可能需要扩展,同时要加强对IIC和提供全面服务的具体关注。[28]Quinn K P等讨论了针对患有情绪和行为障碍(EBD)的儿童和青少年的心理健康措施,包括以学校为基础的最佳实践、个性化护理、利益相关者合作、强化服务协调以及以家庭为中心的服务。[29]

(3)基于现实背景的家校社协同实践

该主题包含#0 community-based participatory research(社区参与式研究)、#2 adverse children experences(儿童不良经历),可以分为家校社协同回应社会现象或问题、教育问题、医疗困境等方面的实践。例如一些学者针对国家(地区)发生的暴力、战争、虐待、健康不平等、老龄化、数智时代、经济困难等现象或问题,从家校社协同的角度提出了实践策略。也有不少学者针对不同学段教育的问题,提出在家校社协同方面的见解,从而更好地面对受教育者在教育过渡阶段的准备问题、学业及出勤问题、学习问题(如数学、语言、STEM等)。在高等教育领域,家校社协同也有利于医学生、博士研究生、音乐专业学生等的专业发展。值得一提的是,在国外家校社协同的实践中,许多学者开始关注处境不利学生/家庭的教育问题,如原住民儿童、特殊儿童、恐同和跨性别受欺凌者、疾病返学、注意缺陷多动障碍(ADHD)患者、自闭症谱系障碍(ASD)患者、残疾人群、脑创伤人群、少数民族人群、双语家庭及低收入家庭等。同时,国外学者也从家校社协同的角度,针对医疗领域中哮喘、肥胖、儿童肿瘤、孕妇、抑郁症等问题,以及医疗资源分配不均现状提出了应对策略。

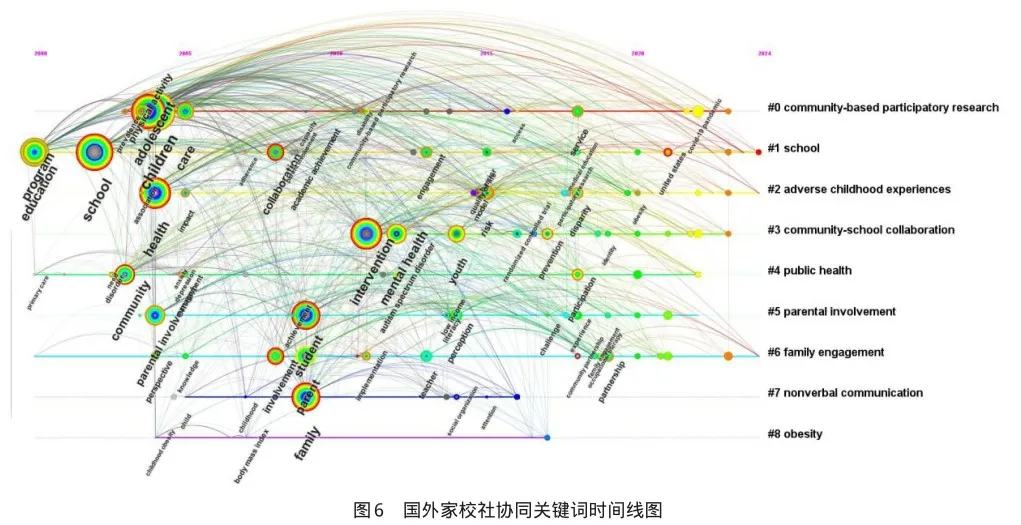

3.发文关键词时间线图分析

图6展示了国外家校社协同关键词时间线图,结合上述该领域研究发展的两个阶段,可进一步分析在每一阶段中相关研究的主要内容及特点。萌发阶段(2000—2008年)的主要研究内容包括儿童、学校、青少年、计划、教育等。初步发展阶段(2009—2018年)的主要研究内容包括家庭、干预、心理健康、学生、家长等。稳步发展阶段(2019年至今)主要的研究内容包括关系、美国、COVID-19流行病、家庭参与等,更多地着眼于大学校、大家庭观和大社会观的视角开展研究,提出有关家庭、学校、社区合作的应对路径。

(三)国外家校社协同研究的前沿分析

关键词突变一般用于特定时间研究领域的前沿分析。[30]由图7可知,筛选出的关键词强度相差不大,其中心理健康(mental health)的突现强度最高,计划(program)生命周期最长。从总体上看,国外家校社协同研究前沿更倾向于基于国家(地区)的社会背景或现象,鼓励家庭、学校、社区各主体协同工作纾难解困。

四、研究展望

(一)和衷协力:加强合作交流,扩展研究视野

在家校社协同的国外文献中,绝大多数为多人合作研究,如发文量较多、来自北卡罗来纳大学教堂山分校教育学院学校心理学专业的Marisa E. Marraccini联合本校心理学专业、外校医学专业等7位学者,从文化角度探讨了学校需要建立学校、家庭、社区的合作伙伴关系,培养安全感和信任感,消除欺凌对于少数族裔学生自杀的影响[31]。美国学者Jennifer L. Bumble与其他2所院校来自特殊教育专业与医学专业的学者合作,利用“社区对话”活动方法,改善农村学区残疾学生过渡教育中所需的实践和合作关系[32]。在国内有关家校社协同的文献中,独自研究与合作研究数量相当,少有较为集中与完备的核心作者合作网络。

家校社协同是一个涉及多主体、多场域、多因素、多教育系统的研究领域,常因主体责任界限模糊、认识存在偏差、支持力度不足导致家校社协同工作收效甚微。[33]因此,加强合作交流是科研工作走向深入不可或缺的一环。通过跨国、跨机构、跨领域的专家学者间的合作,能够有助于实现不同国家、不同组织、不同主体有关家校社协同的学术信息的互换,获得有关家校社协同研究更广泛的知识视角和资源共享,从而拓展研究的广度,以促进创新思路和方法的产生。

(二)融会贯通:构建多学科的理论框架,深化研究层次

家校社协同研究常以教育学、心理学理论为基础,通过对国外该领域文献的分析,一些学者也开始从社会学、法学、管理学、人类学等不同研究视域展开更深层次的考察。例如Bri’Anna Col? lins等基于对家校合作关系的研究与以家庭为中心的实践,以黑人批判理论为基础,形成公平的黑人家庭、学校伙伴关系框架,以减少种族不公对黑人青少年的伤害[34]。No?l Bridget Busch-Arm? endariz等讨论了得克萨斯大学奥斯汀分校(UT Austin)的家庭暴力和性侵犯研究所(IDVSA)。这一研究所由社会工作学院、法学院、护理学院和150个社区分支机构合作成立,该机构的研究结果表明人际暴力存在于个人和家庭嵌套的中观和宏观系统中,受到性别、贫困、种族、宗教、残疾、性取向和移民身份等因素的影响。该机构研究人员致力于增进与家庭暴力和性侵犯有关的知识,以结束人际暴力。[35]目前,我国有关家校社协同的研究集中于教育学领域,以教育理论与教育管理、中等教育居多,聚焦于以各学段家校社协同实践现状为基础,构建与之对应的方向性机制。

家校社协同作为一种多元化理念,其理论基础涉及多个学科。因此,构建涵盖多个学科的理论框架,从不同视角解析和理解复杂的问题,能够为实践中的“真实作为”提供有力且有效的行动逻辑[36]。同时也有助于形成更全面、更深入的研究视角,推动理实紧密结合,进一步深化家校社协同的研究层次。

(三)博采良法:采用多元的研究方法,提升研究的精确性

由前文可知,国外家校社协同研究既存在通过以定性研究为基本范式的深入观察、访谈等方式收集资料。如Ji, Cheng Shuang等采用访谈法,了解包括儿童性别、家庭年收入、家长最高教育程度等12个人口学变量调查,旨在评估父母对孩子学习成绩的了解,最后收集家长对孩子的期望、家长参与行为,以及家长参与学校活动的障碍等信息,为从家校社协同育人的角度指明促进低收入中国移民父母对子女小学及中学教育参与的策略,提供了现实依据。[37]国外家校社协同研究也关注对事物的测量和数量化统计分析,如Gosadi, IM通过问卷调查,收集了沙特阿拉伯学校关于青少年体重控制教育方面的参与情况,以及试图减肥的学生减肥经历。结果显示,学校在提供体育教育与饮食习惯教育方面不如人意。最常见的减肥支持来源是学生的家庭,其次是社区设施。最不常见的来源是学生的学校。由此得出,学校需要鼓励青少年采取健康生活方式,同时确保与家庭和社区成员进行多部门合作。[38]混合方法也受到该领域学者的广泛使用,如Leonard, H等学者运用问卷、访谈等研究方法,对澳大利亚范围内智力残疾年轻人从学校过渡到校外活动情况进行调查,结果表明这一过渡战略已经在就业准备计划、社会技能训练、日常生活技能培训、自我管理、家庭参与和社区合作等方面取得了较大的进展。但尚未得到广泛执行,需通过适当的政策改革与评价、有效的学校服务等予以推动,同时还需要考虑个体情感和经济方面的问题。[39]

目前,国内家校社协同研究以开发研究为主,以理论框架为基础,基于现实状况的考虑提出实践路径,采用定量研究方法的应用研究占少数。然而,运用多元化的研究方法是提高家校社协同研究精确性的关键步骤。这包括但不限于定量分析、定性研究、案例研究等多种研究技术。通过综合运用多种方法,研究者能够从不同角度和层面对研究对象进行更精细地观察和分析,从而增强研究结果的准确性和可靠性。

(四)务本求实:针对社会实际问题,增强研究的实用性

国外家校社协同研究聚焦于家校社协同主体、家校社协同与人类身心健康、基于现实背景的家校社协同实践三项研究主题,现阶段更多地从大学校、大家庭观和大社会观的视角开展研究,从国家(地区)的社会背景或现象出发探讨家校社协同问题的研究应运而生。习近平总书记强调“把论文写在祖国的大地上,把成果应用在实现现代化的伟大事业中”[40]。科学研究的最终目的是解决实际问题。当前,我国处于人口老龄化、出生人口负增长、心理健康问题“低龄化”等环境中,面临人力、教育以及公共服务资源配置不均及使用率不高等问题,提质增效道阻且长。在国外有关家校社协同的研究中,不同国家针对本国在社会现实、儿童教育、家长参与等方面的问题,由政府、学校或社区组织发起了不同规模的项目,以增进家庭—学校—社区的合作关系,探寻解决问题的纾解之道。由此可见,将家校社协同研究聚焦于社会现状,不仅能够回应社会关注度,也能够直接提高研究成果的实用性和影响力。因此,研究者要树立大学校观、大家庭观、大社会观,关注现实社会亟待解决的问题,深入了解社会需求,在研究过程中寻求与家庭、学校、社区、政策制定部门等密切合作,确保研究成果能够有效转化为实际应用。

[参考文献]

[1]中共中央、国务院.关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见[EB/OL].(2004-02-26)[2024-05-13].https://www.gov.cn/gongbao/con? tent/2004/content_62719.htm.

[2]中华人民共和国中央人民政府.中华人民共和国家庭教育促进法[EB/OL].(2021-10-23)[2024-05-13].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcf g_qtxgfl/202110/t20211025_574749.html.

[3]中华人民共和国教育部等十三部门.关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见[EB/OL].(2023-01-17)[2024-05-13].http://wap.moe.gov.cn/src? site/A06/s3325/202301/t20230119_1039746.html.

[4]张永.美国家校社合作的两种层次理论及启示[J].全球教育展望,2021,50(3):12.

[5]陆苡羚.从国外借鉴到本土创新:家校社多元互动育人机制的转向[J].教育科学论坛,2023,(01):73-77.

[6]吴重涵,王梅雾,张俊.国际视野与本土行动家校合作的经验和行动指南[M].南昌:江西教育出版社,2012:07.

[7]孙晓红,杜娇阳,李琼.合作共育与跨界整合:美国家校社协同育人的教师教育理念与实践[J].外国教育研究,2023,50(02):21-36.

[8]李杰,陈超美.citespace科技文本挖掘及可视化第3版[M].北京:北京首都经济贸易大学出版社,2022.

[9]范蔚,何盼.我国家校社协同育人研究综述——基于近十年的期刊文献分析[J].教育科学论坛,2023,(29):16-19.

[10]赵澜波,赵刚.学校、家庭、社会协同机制与体制研究——基于美国、日本、新加坡协同教育组织的比较[J].外国教育研究,2021,48(12):20-38.

[11]李子江,王飞飞,王丽.家校合作桥梁的搭建:美国家长教师协会研究(1897—1924年)[J].教育科学研究,2021,(02):13-20.

[12]元英,刘文利.澳大利亚家校合作评估及其启示[J].教学与管理,2019,(28):79-82.

[13]史宋华.加拿大安大略省家校合作政策研究[D].广西师范大学,2024.

[14]王艳玲.英国家校合作的新形式——家长担任“教学助手”现象述评[J].比较教育研究,2004,(07):52-57.

[15]钟伟金,李佳.共词分析法研究(一)——共词分析的过程与方式[J].情报杂志,2008,(05):70-72.

[16]陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(02):242-253.

[17]Cicutto L,Gleason M,Haas- Howard C,et al. Building bridges for asthma care program:a schoolcentered program connecting schools,families,and community health-care providers[J].The Journal of School Nursing,2020,36(3):168-180.

[18]Villarreal V,Castro-Villarreal F.Collaboration with community mental health service providers:A necessi? ty in contemporary schools[J].Intervention in School and Clinic,2016,52(2):108-114.

[19]Michael S L,Barnes S P,Wilkins N J.Scoping re? view of family and community engagement strategies used in school-based interventions to promote healthy behaviors[J].Journal of School Health,2023,93(9):828-841.

[20]FitzGerald A M,Qui?ones S.The community school coordinator:Leader and professional capital builder[J].Journal of Professional Capital and Community,2018,3(4):272-286.

[21]Ball A,Skrzypek C,Lynch M.The family engage? ment practice framework:A comprehensive framework developed from the voices of school-based practitioners[J].Family Relations,2021,70(4):1190-1205.

[22]Ishimaru A M.From family engagement to equitable collaboration[J].Educational Policy,2019,33(2):350-385.

[23]Anderson J A,Chen M E,Min M,et al.Success? es,challenges,and future directions for an urban full service community schools initiative[J].Education and Urban Society,2019,51(7):894-921.

[24]Lee S J,Hawkins M R.“Family is here”:Learning in community-based after-school programs[J].Theo? ry into Practice,2008,47(1):51-58.

[25]Johnson A M,Tandon P S,Hafferty K R,et al.Bar? riers and facilitators to comprehensive,school-based physical activity promotion for adolescents prior to and during the COVID-19 pandemic:a qualitative study[J].Health Education Research,2023,38(1):69-83.

[26]Martin N J.Parent-Teacher Collaboration is Needed to Enhance Preschoolers’hysical Activity:What Do We Do Now?[J].Early Childhood Education Jour? nal,2023,(09):1-9.

[27]Orighoye O,Apekey T A,Maynard M J.Informing Diet and Physical Activity Interventions with Family In? volvement in an Urban Setting:Views of Children and Adults in Lagos,Nigeria[J].Sustainability,2023,15(10):7850.

[28]McClain M B,Shahidullah J D,Harris B,et al.Re? conceptualizing educational contexts:The imperative for interprofessional and interagency collaboration in school psychology[J].School Psychology Review,2022,51(6):742-754.

[29]Quinn K P,McDougal J L.A mile wide and a mile deep:Comprehensive interventions for children and youth with emotional and behavioral disorders and their families[J].School Psychology Review,1998,27(2):191-203.

[30]苗红,张杉,常家玲.国外女性主义地理学研究进展与趋势—基于CiteSpace的知识图谱分析[J/OL].开发研究,1-12[2024-05-17].

[31]Marraccini M E,Griffin D,O’Neill J C,et al. School risk and protective factors of suicide:A cultur? al model of suicide risk and protective factors in schools[J].School psychology review,2022,51(3):266-289.

[32]Carter E W,Schutz M A,Gajjar S A,et al.Using community conversations to inform transition education in rural communities[J].The Journal of Special Edu? cation,2021,55(3):131-142.

[33]李江楠.新时代家校社协同育人的价值定位、现实困境与纾解路径[J].教育导刊,2024,(04):21-30.

[34]Garbacz S A,Powell T.Reframing family-school part? nerships to disrupt disenfranchisement of Black fami? lies and promote reciprocity in collaboration[J].Jour? nal of School Psychology,2024,104,(06):101290.

[35]Busch-Armendariz N B,Johnson R J,Buel S,et al. Building community partnerships to end interpersonal violence:A collaboration of the schools of social work,law,and nursing[J].Violence Against Wom? en,2011,17(9):1194-1206.

[36]刘邓可.利益相关者理论下社会主体参与家校社协同育人的行动逻辑——基于上海市J社区的个案[J].西北成人教育学院学报,2024,(02):13-19.

[37]Ji C S,Koblinsky S A.Parent involvement in chil? dren’s education:An exploratory study of urban,Chinese immigrant families[J].Urban Education,2009,44(6):687-709.

[38]Gosadi I M.Assessment of School Contributions to Healthy Eating,Physical Activity Education,and Support for Weight-Loss Attempts among Adolescents from Jazan,Saudi Arabia[J].Nutrients,2023,15(21):4688.

[39]Leonard H,Foley K R,Pikora T,et al.Transition to adulthood for young people with intellectual disability:the experiences of their families[J].European child adolescent psychiatry,2016,(25):1369-1381.

[40]张新平,佘林茂.新时代义务教育学校标准化建设的中国探索[M].北京:科学出版社,2022:13-14.

(责任编辑王志琼/文字校对贾红红)