自我决定理论视域下思政元素的挖掘与育人实践研究

[摘 要]课程思政是当前高校教学的重要目标追求,将心理学专业理论与课程思政教育相结合,是心理学专业教学中的重点与难点。“普通心理学”是心理学专业的核心基础课程,本文基于自我决定理论,分析了该课程在课程思政实施中的现状与问题,并构建出具有特色的“普通心理学”课程思政模式。以江西省南昌市某大学为样本,通过发放问卷与访谈的方式,评估了该模式的实施效果。本研究旨在为心理学相关课程的思政建设提供参考,进一步推动课程思政的落实,培养更多社会主义的优秀接班人和建设者。

[关键词]普通心理学;课程思政;自我决定理论

[中图分类号] G641" " " " " " [文献标志码] A [文章编号] 1008-2549(2025) 01-0070-06

2019年,习近平总书记指出“要完善课程体系,解决好各类课程和思政课相互配合的问题”,并且指出要“挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全程全方位育人”。这意味着高校专业课不仅要传授专业知识,还应深入挖掘其中的思想政治教育元素,将学科与学术资源转化为育人资源,贯穿课程教学的全过程,从而在知识传授中实现价值引领,确保教学达到“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体的目标[1]。这一要求不仅为高校课程改革提供了方向,也对各学科课程提出了更高的要求。

一、课程思政与“普通心理学”的融合现状

在心理学学科中,“普通心理”学占据着基础核心地位,是心理学专业学生进入该领域的关键入门课程[2]。该课程为学生奠定了心理学理论的框架和基础知识,并为后续学生深入学习心理学各分支领域提供了坚实的支持,确保学生的学习过程具有连贯性和深度[3]。然而,当前将“普通心理学”与课程思政相结合的教学实践中,较少有基于专业理论对课程思政教学实施效果及问题的深入反思与系统探讨[4]。这在一定程度上限制了教学创新的广度和深度,影响了课程思政的整体效果。自我决定理论,作为重视内在动机发展和环境需求满足的理论,为思政元素的融入提供了新的理论依据和实践路径。基于此,本文将以自我决定理论为指导,探索如何将课程思政有效融入“普通心理学”教学,通过围绕自主、胜任、归属三大需求的教学设计,构建符合学生心理需求的课程思政模式,以更好地达成高校立德树人的根本目标。

普通心理学作为心理学专业的基石课程,其教学质量直接关系到学生对心理学科的整体认知与后续学习的深度。大多数教师在教授该课程时,往往更关注心理学理论的系统性与逻辑性,而忽视了其蕴含的思想政治教育价值。出现这一现象,一定程度上是因为教师对于如何将专业知识与思政教育有机结合缺乏系统性的指导。具体来说,课程思政的实施面临以下几个主要问题:一是思政元素挖掘不足。心理学课程内容涵盖了大量关于人类心理活动、行为调节与社会适应的理论,这些理论实际上与思想政治教育目标有密切联系。例如,心理学中的动机理论可以与学生的个人发展和社会责任感教育相结合,但由于思政元素的挖掘缺乏系统性,许多教师未能充分利用这些理论资源来传达思想政治教育的核心价值观[5]。二是教学方法缺乏创新。目前,许多心理学课程仍然以传统的讲授教学为主,在这种教学环境下,思政教育的融入往往流于形式,难以真正达到润物细无声的效果[6]。课程思政的本质在于通过潜移默化的方式影响学生的思想与价值观,因此,教学方法的创新与改进尤为关键。三是学生参与度较低。课程思政的目标之一是通过引导学生自主思考与反思,在学习过程中内化社会主义核心价值观。然而,在当前的“普通心理学”教学中,学生往往扮演着知识接受者的角色,缺少对学习内容的深度思考与讨论,尤其是在思政内容的学习上,学生的参与度较低,影响了思政教育的实效性[7]。

因此,基于自我决定理论,本文提出了一种新型的课程思政模式,旨在通过创设满足学生心理需求的教学环境,激发学生的内在动机,使其在学习专业知识的过程中,潜移默化地接受思想政治教育。

二、自我决定理论的内涵及其与“普通心理学”课程思政的契合

(一)自我决定理论的内涵

自我决定理论(Self-Determination Theory, SDT)是由爱德华·德西(Edward Deci)和理查德·瑞安(Richard Ryan)于20世纪80年代提出的一种理论框架,专注于研究内在动机如何推动个体自我发展与成长[8]。该理论作为动机与行为研究的重要范式,核心在于强调个体内在动机的关键作用,认为这种内在动机源于三个基本心理需求的满足,即胜任感(competence)、自主性(autonomy)和归属感(relatedness)[9]。这三种需求被视为人类行为的主要驱动力,并在多样的社会文化背景下,对个体的心理健康与幸福感产生深远影响。

(二)自我决定理论在“普通心理学”课程思政中的应用

自我决定理论认为,胜任感、自主性和归属感是个体发展的三大基本心理需求。当这些需求得到满足时,个体更有可能向积极和健康的方向发展;反之,若未能得到满足,个体则可能走向消极发展,甚至出现功能障碍。因此,在课程设计中,教师需精心安排教学内容,以确保心理学课程与思想政治教育内容的自然融合,从而满足学生对思政教育资源与专业知识相结合的需求,最终激发学生的内在学习动力。

通过整合心理学家的模拟实验视频及学科的最新动态,教师可以将专业知识与思政教育相结合,发展学生的胜任感。例如,在讲解“心理的神经生理基础”时,引入斯佩里的裂脑人实验案例,深入分析实验结果,这不仅有助于培养学生的科研精神和严谨的学术态度,也能使其意识到心理学在社会发展中的应用价值。

针对学生的职业发展需求,教师应精心挑选与各单元专业知识相匹配的思政元素,激励学生在专业领域内不断追求进步[10],发展学生的自主性。例如,选取具有启发性的中外心理学家的个人经历和故事,利用榜样的力量来激发学生的内在学习动力。相比外在动机,内在动机更为持久、稳定和自主,这有助于增强学生对专业、职业和国家的认同感。

在普通心理学课程思政中,教师可以采用分组讨论式教学,鼓励学生在合作的过程中主动探索与专业知识相结合的思政元素,发展学生的归属感。这种方法不仅有助于学生深入理解和吸收课程中的思政内容,还能促进他们对思政教育内容的自然吸收与内化。例如,教师可以向学生提出“心理学中的哪些概念或理论能够体现社会主义核心价值观?”等问题。在课后,通过小组合作的方式讨论课堂中未解决的问题,可以避免因时间限制而对相关问题探讨的不足。小组合作学习不仅能让学生体验团队归属感,还能增强他们的团队合作与协作探究能力,同时促进学生科学探索精神与创新思维的强化,从而在一定程度上满足学生的自主性与胜任感需求[10]。

通过这样的分组合作学习,学生不仅能学习到心理学的相关知识,还能在讨论过程中形成社会责任感与使命感。同时,创建支持性的学习环境并促进师生、生生之间的积极互动,有助于满足学生的归属感需求[1]。这样的课程设计与实施不仅符合自我决定理论的基本原则,更能有效提升普通心理学课程的思政教育质量。

自我决定理论还强调,社会环境和个体差异对个体心理需求的满足程度具有重要影响。支持性的社会环境能够促进个体的自主性、胜任感和归属感的发展,从而增强其内在动机[11]。此外,个体的自我决定倾向也会影响他们对外部激励的反应以及将外部动机内化为内在动机的过程[12]。在普通心理学课程思政中,教师可以根据学生的文化背景与个人特征,设计更具个性化和包容性的教学策略,以更有效地满足学生的心理需求[1]。将新时代中国特色社会主义思想融入课程内容,不仅有助于学生自我认知水平的提升,还能增强他们的社会责任感和集体归属感[13]。通过这种方式,课程能够更深入地与学生的内心需求产生共鸣,进而促进他们在学习过程中的积极参与和长远发展。

三、普通心理学课程改革实施方案

在高等教育中,“课程思政”指的是将思想政治教育元素融入专业课程,以便将学科知识与教育资源转化为育人的有效工具。其目标在于,在传授知识的同时引导学生形成正确的价值观,并在传播价值观的过程中深化学生对知识的理解和掌握。这种方法将思想政治教育与专业课程教学紧密结合,旨在实现“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体的综合目标[14]。在心理学等专业进行课程思政教育改革时,这一原则是改革的基础。

优化课程思政教育的首要任务是精心构建顶层设计框架,确保“课程为思政之舟,思政乃课程之魂”的核心理念能贯穿始终。在制定人才培养蓝图与强化专业特色的过程中,我们应将思政元素巧妙地融入每门课程,使之成为不可或缺的一部分。在此过程中,文化知识如同烹饪的主食材,为课程提供坚实的基础与丰富的内涵;而思政元素则如同精心调配的调料,为课程增添独特的韵味与深度。这两者的深度融合,不仅保持了课程的学术严谨性,更赋予其鲜明的时代特征与价值取向,共同烹制出一道道既营养又美味的“知识盛宴”。这一过程可以基于自我决定理论,通过创设满足自主、胜任和归属需求的教学环境来实现[15]。

(一)构建课程思政顶层体系

人文素养强调对人文知识的广泛涉猎与深入理解,是体系的基石。其中,人文积淀为学生提供了丰富的人文资源和历史参照,从而培养他们的人文情怀与审美趣味。这不仅有助于学生形成丰富的内心世界,还提升了他们的文化素养和审美鉴赏能力,满足了其胜任需求。人格发展则是体系的重要支柱,关注学生性格形成、道德品质和社会适应能力的培养。通过珍爱生命、健全人格与自我管理等方面的教育,引导学生形成积极向上的人生态度,塑造健康的人格特质,满足其自主需求。科学精神与家国情怀是体系中的两翼:科学精神鼓励学生以理性思维、批判质疑与勇于探究的态度面对世界,培养其创新思维和实践能力;而家国情怀则重视强化学生的国家认同感和社会责任感,使其具备为国家和社会贡献力量的使命感与责任感。两者的结合满足了学生的归属需求(如图1所示)。

(二)建立思政案例库

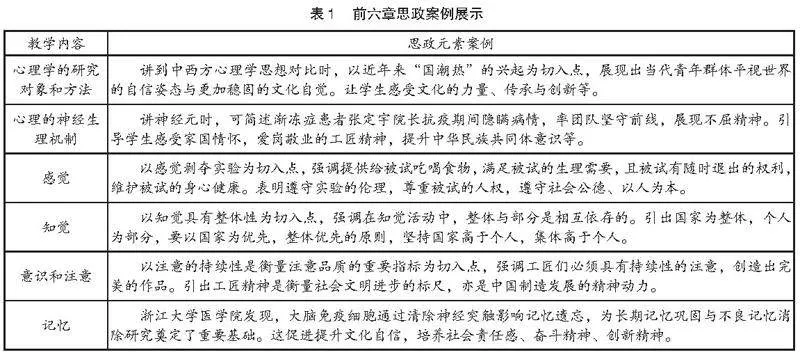

根据构建的课程思政顶层设计,在普通心理学每一章节加入思政元素,扩充了课程的思政内容(如表1所示)。

(三)课程思政实现路径

让学生在课前阅读《普通心理学》教材,能够帮助他们初步体会课程中的思政内容,并形成基础认知,这为进一步理解思政元素提供了良好的基础。例如,通过阅读有关人类实验的伦理原则,学生可以形成以人为本、尊重被试及遵守社会道德的价值观念。

教师备课时,应重点关注学科知识与思政元素的关联,践行教育性教学的理念。

在课堂上,将专业知识的讲授与思政元素的传播相结合。例如,在讲授“马斯洛需求层次理论”时,可以引导学生感受我国社会主义建设的丰功伟绩,激发学生的时代精神,增强他们的社会责任感,将我国社会的主要矛盾与普通心理学理论融会贯通。

在案例欣赏环节,教师可以分享与思政相关的案例,让学生挖掘其中的思政理念,进一步体会思政教育的深刻内涵。学生可以以小组的形式,自主延伸教师讲授的课程知识与思政内容,分享他们的感受。例如,进行观点辩论或对老师分享案例的反思,旨在引导学生形成正确的价值观,提高人文素养与科学精神。

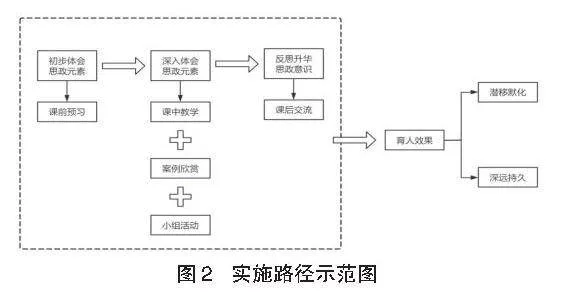

运用现代科技开展线上线下混合式教学是当代教育发展的趋势。学生可以在课程平台上自由选择多种方法分享对课程及相关内容的感悟并展开讨论。同时,教师提供途径,鼓励学生主动寻找实践机会,促进他们积极参与实践活动,实现知行合一,将理论与实践相结合,反思并升华思政意识,以达到理想的育人效果(如图2所示)。

四、方案实施效果

(一)问卷及被试

1.问卷

问卷包含学生的基本信息、政治观念与价值取向、对专业课程中思政元素的接受与认同程度以及对教师授课内容和教学方法的反馈和建议四个维度,其中单选题12道和多选题4道[16]。问卷以前后测的形式对南昌市某大学正在学习“普通心理学”课程的大学生施测,前测后测分别在课程的第一天和最后一天进行,时间间隔为一个学期,确保整个学期的教学干预被完整覆盖。

2.被试

前后测各收集到88份问卷。将答题时间少于120秒及规律性作答等作无效问卷,最终前测保留75份有效数据,其中男性16名,女性59名,平均年龄18.6岁;后测保留70份数据,其中男性24名,女性46名。

(二)数据分析及讨论

1.方案实施前后“普通心理学”教学与思政元素融合程度比较

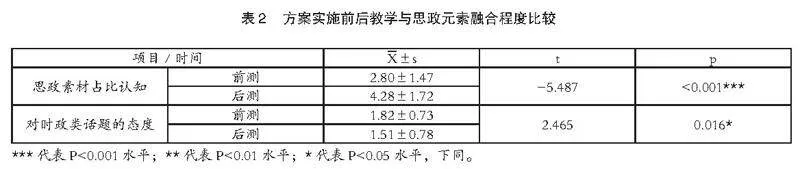

方案实施后(后测)思政素材的占比认知的 X±s 明显高于方案实施前(前测)(如表2所示)。其显著性检验结果为 plt;0.001,这表明前后两次测试存在显著性差异。这一结果推断出,实施课程改革方案后,“普通心理学”的教学与思政元素的融合程度显著提高,教师在课堂教学中能有意识地将思政元素与专业知识相结合。

方案实施后,学生对时政话题态度变化的 X±s 明显低于方案实施前,显著性检验结果同样为 plt;0.05,说明前后两次测验中被试的选择存在显著性差异。具体而言,第一次被试的选择主要集中在 B 选项,而第二次被试的选择则主要集中在 A 选项。这表明学生对时政话题的兴趣显著增强,反映了课程改革对学生思政意识提升的积极影响。

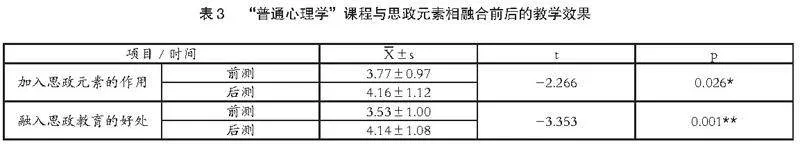

2.“普通心理学”课程与思政元素相融合前后的教学效果

方案实施后学生对课程思政促进价值观形成的认同度明显高于方案实施前,结果显示,前后两次测试存在显著性差异(如表3所示)。这一结果表明,在经过一学期的课程思政教育以及教师的有效引导后,课程思政元素的引入显著有助于学生形成正确的人生观和价值观。

学生对课程思政辅助学习“普通心理学”的认同度显著高于方案实施前,差异显著性也显著。这表明在经过一学期的思政元素融入“普通心理学”课堂后,学生亲身体验到课程思政对学好专业课的积极作用。课程思政不仅有助于端正学生的学习态度,还促进了他们对专业知识的学习,从而提升了学习效果。

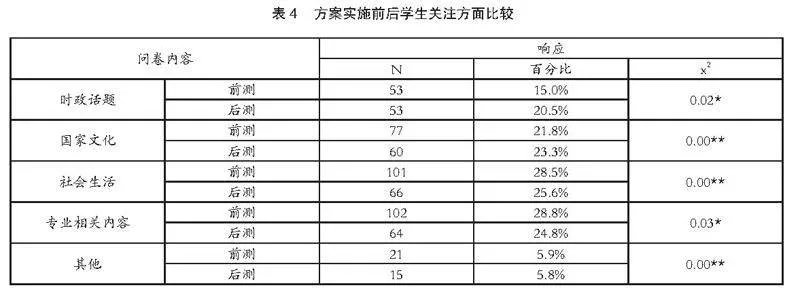

3.方案实施前后学生关注方面比较

将前测作为理论值,后测作为实际值进行卡方检验,学生关注方面前后测结果均差异显著。学生对时政话题和国家文化方面的关注度有所提升,而社会生活和专业相关内容的关注度则有所下降(如表4所示)。说明在教学过程中,学生可能对与时事政治和国家文化相关的内容产生了更浓厚的兴趣,反映出思政教育的成功。

4.方案实施前后教师传播内容比较

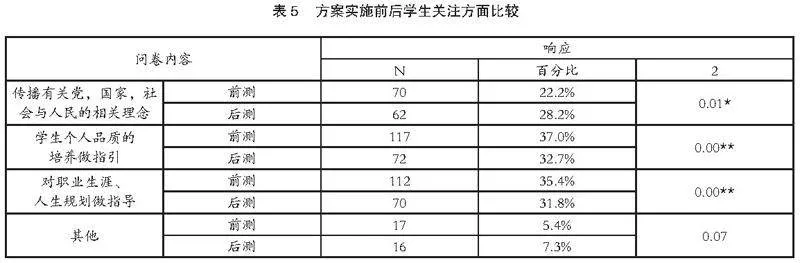

前测、后测分别作为理论值、实际值进行卡方检验,教师传播内容方面前后测结果均显著(如表5所示)。前后两次统计结果的差异较大,说明方案实施后教师的教学更加集中于学生自身及其未来发展的需求,传播的内容趋向全面。这种显著的变化不仅反映了教学策略的成功调整,也深刻体现了教育理念的进步与转型。

这种转变意味着教师在课程设计与实施中,愈加注重学生的个体差异和发展潜力,积极回应学生的实际需求与社会背景。教学方式的优化有助于提升学生的学习体验,增强其对知识的吸收与理解,同时提升学生的自主性与积极性。综上所述,这种教学模式的变化不仅在知识传授上取得了显著成效,也为学生的全面发展和社会适应能力的提高奠定了坚实基础。

5.方案实施前后学生建议内容比较

前后两次统计结果的差别不大,对于“普通心理学”教学内容方面的改进选项选择比较均匀,但是相对而言,选择B选项“多点时事热点”的人数较多一点,在教学过程中,紧跟时事热点对于课堂的生动性与课堂效率提升应该有积极作用(如表6所示)。

(三)研究结论

“普通心理学”课程在融入思政元素后,学生对时政话题的兴趣显著增强,对课程思政促进价值观形成和辅助学习“普通心理学”的认同度也有所提高。此外,学生对教师传播内容的关注度也发生了变化,这反映了教学策略和教育理念的调整。这些变化表明,思政元素的融入不仅限于知识的传授,更重要的是利用课程内容激发学生对人生观念和价值观的深入思考,帮助学生建立正确的世界观、价值观和人生观。

然而,不同学生群体在思政教学中的反应可能存在差异,这可能与学生的背景因素(如专业背景、政治态度、个人兴趣等)有关。例如,不同专业背景的学生可能对特定思政内容有不同的兴趣点和接受方式,这就需要教师在教学中采取差异化的教学策略,以满足不同学生的需求。然而,本研究对教学方式进行了创新,如采用案例分析、小组讨论、翻转课堂等互动性更强的方法,这可以提高学生的参与度和兴趣,从而减少反应差异。

但是,本研究也存在一些局限性。一是两次施测的时间间隔较长,参与者可能经历了生活事件、环境变化或其他外部因素的干扰,这些因素可能对他们在第二次测试中的表现产生一定影响。为弥补这些不足,未来研究可以进一步丰富课程形式和内容,以吸引更多学生参与调查,并扩大实验对象的数量,从而提高研究的外部效度。二是对不同学校层次、不同专业背景以及不同学校的学生实施效果进行研究也是一个值得探索的方向。

综上所述,基于自我决定理论,本研究聚焦学生的心理需求,通过构建课程思政顶层体系,以此为支撑搭建思政案例库,形成实施方案,在南昌某高校进行了实践,结果充分体现了实施方案的有效性。在优化教学方案中,创新性地将任务驱动、问题导向及探究体验的教学策略融合,辅以案例分析、小组合作探究等多元化教学手段,旨在全面激发学生的学习潜能与自主探索热情,精准对接学生多样化的学习需求。在此模式下,教师的角色转变为学生学习的导航者与促进者,鼓励学生从传统的被动接受转向主动探索与建构知识。学生的学习积极性显著提升,不仅深化了学生对心理学核心概念、基本原理及理论体系的掌握,还增强了学生对心理学研究方法的理解与应用能力。更重要的是,采用这种教学模式有效促进了学生综合素质的全面提升,包括批判性思维、团队协作能力、问题解决能力等关键能力的发展,为他们在未来专业领域的深入学习与职业发展奠定了坚实的基础。

参考文献:

[1]王钰, 孙延林, 戴群,等. 自我决定理论视域下运动心理学课程思政改革创新研究[J]. 天津体育学院学报, 2020, 35 (1): 17-22.

[2]史浪. 改革开放后的普通心理学教材研究[D]. 苏州:苏州大学, 2017.

[3]梁宝桐. 《普通心理学》课堂教学方法创新的探讨[J]. 大众科技, 2014, 16 (6): 221-222.

[4]徐云, 冯敏. 社会学习理论视域下“普通心理学”课程的思政探索与实践研究[J]. 黑龙江教师发展学院学报, 2023, 42 (11): 71-74.

[5]张丹钢. 课程教学中如何加强专业思想教育——以《普通心理学》教学为例[J]. 科技信息, 2011 (16): 7.

[6]陈向丽. 普通心理学教学改革探索[J]. 当代教育论坛:教学研究, 2011 (8): 53-54.

[7]王黎华, 祝玉芳. 师范院校师范专业学生普通心理学教学探讨[J]. 中国科教创新导刊, 2013 (22): 246-247.

[8]刘靖东, 钟伯光, 姒刚彦. 自我决定理论在中国人人群的应用[J]. 心理科学进展, 2013, 21 (10): 1803-1813.

[9]Ryan R M amp; Deci E L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being[J].The American psychologist,2000 (1):68-78.

[10]孙红梅, 郝雨, 韩思雅. 自我决定理论视角下课程思政融入心理学教学的探索[J]. 卫生职业教育, 2023, 41 (2): 13-16.

[11]张春虎. 基于自我决定理论的工作动机研究脉络及未来走向[J]. 心理科学进展, 2019, 27 (8): 1489-1506.

[12]暴占光,张向葵. 自我决定认知动机理论研究概述[J]. 东北师范大学学报, 2005(6): 142-147.

[13]刘丽丽. 心理健康教育中“认识自我”单元与课程思政的融合[J]. 科教文汇(下旬刊), 2021(3): 164-165.

[14]高德毅, 宗爱东. 课程思政:有效发挥课堂育人主渠道作用的必然选择[J]. 思想理论教育导刊, 2017 (1): 31-34.

[15]刘雪梅, 杨晖, 张明春. 工程教育认证下计算机类课程思政顶层设计[J]. 教育教学论坛, 2023(8): 154-157.

[16]朱梦洁. “课程思政”的探索与实践[D]. 上海:上海外国语大学, 2019.

(责任编辑:刘洁)

*基金项目:江西省高等学校教学改革研究课题(2023):“‘知-行-信’模式下思政元素挖掘与育人实践研究——以《普通心理学》为例”(JXJG-23-1-25)。

" "作者简介:贺晓玲(1983—),女,博士,南昌大学公共政策管理学院心理学系副主任,副教授,硕士研究生导师,研究方向:认知心理学;吴道茜(2004—),女,本科,研究方向:应用心理学;刘彦廷(2000—),女,硕士研究生,研究方向:应用心理学。