创新动机对民营企业创新绩效的作用及机制研究:自我决定理论的调节中介模型

于海云��赵增耀��李晓钟��乔磊

摘要:创新动机是激发企业家和技术员工创新行为的重要决定因素,有创新动机和创新行为的企业才可能产生创新绩效。本文借鉴自我决定理论对动机的分类,将创新动机分为内源性创新动机、外源性创新动机和混合性创新动机三种类型,通过构建结构方程模型来解释企业家和技术员工的创新动机对民营企业创新绩效的影响,并以江苏民营高新技术企业为样本对模型进行了实证检验。

关键词:创新动机;民营企业;创新绩效;自我决定理论

中图分类号:F272.4文献标识码:A文章编号:1003-5192(2015)02-0007

1引言

在我国的创新驱动战略中,民营企业具有举足轻重的地位。研究民营企业创新的现状、制约因素及促进政策,对我国如何建设创新型国家具有重要的实践意义。从现有文献来看,对于企业创新活动及其影响因素的研究,国外研究成果主要形成了三条研究脉络:一是在经济学和管理学的框架内研究企业创新,研究成果主要集中于市场集中度、企业竞争、市场压力、市场多元化程度、创新主体、产业周期、政策环境、行业特征、企业产权制度及结构、企业规模、研发投入强度、企业技术学习以及企业自身能力和战略等经济学和管理学研究视角[1~5];二是在社会学的框架内研究企业创新,研究成果主要集中于研究企业社会资本(结构和强度等)、企业社会网络、嵌入性及企业集聚的网络结构等方面对企业创新的影响[6~9];三是研究企业家自身特质对企业创新的影响,自从熊彼特在其1912年发表的《经济发展理论》一书中提出企业家是创新的承担者和组织者之后,涌现了许多关于企业家特质对企业创新绩效影响的研究成果,主要包括企业家精神、企业家先验知识、企业家人力资本、认知、情感、要素资源和企业家社会资本等方面[10~13]。国外学者对企业创新的研究成果非常丰富,其中,个体因素对于企业创新绩效的影响,主要从企业家、高管及员工个体特征等角度展开实证研究,但由于不同文献在变量、方法和样本数据等方面存在较大差异,实证分析的结论也有很大出入。国内也有大量文献[14~28]分别从产业政策、国家的经济制度等宏观层面(环境因素)、企业与外部组织间联系与互动层面(结构因素)、企业管理层面(组织因素)和个人层面(个体因素)等方面对企业创新的影响因素做了理论和实证研究。国内学者对于企业家和员工特质等方面的理论研究较多,而对企业家和员工创新心理对企业创新影响的研究成果较少,倾向于从外部激励的角度研究如何提高企业的创新绩效,而忽略了积极心理学及积极组织行为学理论对企业家和员工创新动机激发的研究,而激发和保持企业家及员工的创新动机对企业创新具有重要的意义。

2理论基础与研究假设

2.1动机的自我决定理论及创新动机的分类

自我决定理论是由美国心理学家Deci和Ryan等[29~31]在20世纪80年代提出的一种关于人类自我决定行为的动机过程理论。该理论认为人是积极的有机体,具有先天的心理成长和发展潜能。自我决定就是一种关于经验选择的潜能,是在充分认识个人需要和环境信息的基础上,个体对行动所做出的自由的选择。自我决定理论根据自我整合程度的不同,将个体动机分为内源性动机、外源性动机和无动机三种类型[32]。自我决定的潜能可以引导人们从事感兴趣的、有益于能力发展的行为,这种对自我决定的追求就构成了人类行为的内源性动机,但这种潜能能否得到发挥,取决于社会情境与个体的交互作用[33]。外源性动机是指人们不是出于对活动本身的兴趣,而是为了获得某种可分离的结果而去从事一项活动的倾向。无动机是最缺少自我决定的动机类型,其特点是个体认识不到他们的行为与行为结果之间的联系,对所从事的活动毫无兴趣,没有任何外在或内在的调节行为以确保活动的正常进行。本文借鉴自我决定理论对动机的分类,将创新动机分为内源性创新动机、外源性创新动机和混合性创新动机三种类型,其中内源性创新动机指创新主体的创新行为来源于其内在的兴趣和动力,是受创新活动过程吸引和兴趣的引导而实施创新行为的。外源性创新动机主要是指创新主体的创新行为是受到创新目标或创新结果的牵引而实施的。根据自我决定理论,上述创新动机类型并非是截然分开的,而是处在一个自我决定程度或自主性程度的连续带上,内源性创新动机和外源性创新动机处于连续带的两端。事实上,部分创新动机可能是创新主体内在兴趣和外在激励共同作用的结果,本文将这种情况称为混合性创新动机。

于海云,等:创新动机对民营企业创新绩效的作用及机制研究:

自我决定理论的调节中介模型

Vol.34, No.2预测2015年第2期

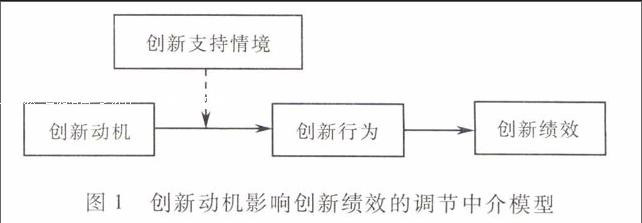

根据动机心理学的观点,动机的产生并不是单纯的行为主体的特征(欲望、本能等)及其衍生物,也不单纯是环境特征(客观刺激)的产物,而是特定的行为主体和特定的情境之间交互作用的产物[34]。行为心理学理论也认为,行为应该永远被看作与人有关的动机表现和与具体情境有关的激励条件交互作用的产物。由于创新动机是在个人发展过程中通过一个具有特定物质、社会和文化结构环境里的学习经验而逐渐形成的,因此,具有特定物质、社会和文化结构的环境(本文称之为创新支持情境)是创新动机转化为创新行为的外在刺激。也就是说,创新主体的创新动机要转化为创新行为离不开一定创新情境的激发和支持,不同支持强度的创新情境能够促进或阻碍其创新动机向创新行为的转化,进而影响创新绩效。因此,本文构建了如下研究模型(如图1所示)。

图1创新动机影响创新绩效的调节中介模型

2.2创新动机对创新绩效影响的主效应分析

根据个体绩效理论,知识、技能和动机是个体工作行为的三个决定因素[35]。企业家和员工(本文均指技术员工)的创新动机是创新可能性存在的主体条件,他们往往具备了创新的知识和技能,但如果没有创新动机的激发,这些知识和技能则会储存于他们的头脑中,很难转化为创新行为,就不会对创新绩效产生太大的影响。本文认为,不管是内源性创新动机、外源性创新动机还是混合性创新动机,都对企业的创新绩效产生积极影响。根据自我决定理论,内源性创新动机激发的创新行为是自我决定的,因为创新主体对创新活动过程有着内在的兴趣或价值,而且创新兴趣会持续维持很长的时间,因而其创新行为也会保持相当长的时间,从而对长期创新绩效产生显著的积极影响;外源性创新动机激发的创新行为可能是创新主体为了实现某个目标、获得报酬或满足某人的要求,目标明确的创新动机能够强化创新活动效应,成为推动创新活动进展的强大力量[36],进而对创新绩效产生积极影响。但值得注意的是,当外界控制力量消失以后,创新动机便迅速减弱甚至消退,因此,外源性创新动机对创新绩效的影响是短期的。混合性创新动机既包括引起、推动和激励创新主体特定创新活动的心理动力原因,也包括创新目标、创新压力及报酬激励等维持和推进创新活动的外界控制力量,因此,创新主体在创新活动过程中既能获得全情投入的“巅峰体验”,也会由于外部激励力量的操纵而积极实施创新活动,从而对长期和短期创新绩效均可能产生显著的正向影响。因此,本文提出如下假设:

H1创新动机对创新绩效有显著的正向预测作用,创新动机越强,创新绩效越好。

2.3创新行为在创新动机与创新绩效之间的中介效应分析

动机心理学将动机视为激励与导引行为的主要力量,并认为动机是推动人们从事某种活动的动力,并可能导致行为的发生[34],动机与行为之间具有紧密的因果关系。而每一种行为都会产生一个后果,行为与后果具有一致性。在企业的创新活动中,创新行为在一定程度上是企业家和员工的个人或团队行为,企业家和员工的创新动机对创新行为有直接的影响,从而间接影响创新绩效。可以说,企业创新是企业家个体创新与员工群体创新的深度融合。民营企业的企业家是创新的承担者和组织者,是企业创新活动的倡导者、成果应用和推广者,在技术创新活动中发挥着灵魂和核心作用。企业创新的实现就是企业家主导的技术创新、管理创新、制度创新、观念和文化创新等一系列创新手段和创新方式不断实施的过程。因此,只有当创新成为企业家基于内心兴趣的主动探索(内源性创新动机)或对企业创新能力提升与价值最大化目标的积极追求(外源性创新动机)或两者兼具(混合性创新动机)的情况下,企业家才会充分发挥创新潜能,将创新灵感、创新构思或创新方案真正转化为创新行为,从而导致一定的创新绩效。当然,企业家创新动机强弱及创新行为也会影响员工的创新心理和创新行为。员工个体创新动机类型和强度各不相同,各员工个体创新动机的差异导致了创新行为的差异,且各创新个体的行为之间会互相影响,最终表现出来的是员工个体创新行为的合力,从而影响企业创新绩效。通过分析,本文提出如下假设:

H2创新动机对创新行为有显著的正向预测作用,而创新行为在创新动机与创新绩效之间起中介效应。

2.4创新支持情境的调节效应分析

按照创新支持情境的范围大小,本文将创新支持情境划分为社会创新支持情境和组织创新支持情境。社会创新支持情境指的是整个社会容忍创新失败的文化态度、政府对企业创新的各种支持理念和政策以及由无数个创新主体相互作用、相互制约而形成的社会创新支持系统。组织创新支持情境指的是企业自身的创新文化氛围和创新支持体系,主要包括创新激励制度、领导支持力度和创新资源要素等。民营企业创新不光需要企业家和员工内在创新动机的激发,而且需要外部创新支持情境的刺激。对于民营企业家来说,如果整个社会具有提倡创新的文化环境和能够容忍创新失误的社会价值观,政府对于企业创新提供了完善的支持系统,则会增强企业家的创新动机,并进一步转化为组合创新资源的创新行为。反之,则会削弱企业家创新动机和创新行为趋势,从而降低创新行为发生的可能性。对于员工来说,组织创新支持情境代表了组织对员工创新的激励和认同程度。当员工感知到较高的创新支持时,比如获得领导的大力称赞、组织的创新奖励与认可等,他们的创新动机便会得到增强,从而提高创新投入,激发创新行为。同时,组织创新支持情境还可以成为员工积极实施创新活动的心理保障,当他们在创新工作过程中遇到困惑或难题时,组织将会尽可能帮助他们解决创新难题并提供必要的支持,从而降低工作压力,提高其创新积极性。因此,本文提出如下假设:

H3创新支持情境正向调节创新动机与创新行为之间的关系。当创新支持程度低时,创新动机与创新行为之间的正向关系较小; 当创新支持程度高时,创新动机与创新行为之间的正向关系较大。

此外,创新支持情境在创新行为与创新绩效之间也起到一定的调节作用。具体来说,社会创新支持情境使得企业家能够比较容易获得相应的创新资源,不仅可以直接促使企业家对创新资源进行整合,而且能够提高企业家创新行为成功的可能性。组织创新支持情境能够为员工的创新行为提供更加清晰的创新指导和创新目标,降低其创新行为的模糊感和不确定感,而且意味着为员工的创新工作提供更加明确的指导和帮助,因此,员工的创新信心更高,更加自信和乐观,只要积极努力地参与创新工作,就会得到组织的奖励和领导的支持。如果缺乏必要的组织创新支持情境,即便员工具有较强的创新动机,也会由于组织创新支持的缺乏而感受到创新的压力和困难,从而对创新行为和创新绩效产生负向影响。因此,本文提出如下假设:

H4创新支持情境正向调节创新行为在创新动机与创新绩效之间的中介效应。当创新支持程度低时,创新行为对创新动机与创新绩效间关系的中介效应较低; 当创新支持程度高时,创新行为对创新动机与创新绩效间关系的中介效应较高。

3研究设计

3.1样本选取与数据搜集

本课题调研和访谈对象为江苏省民营高新技术企业的企业家和高级技术员工,样本企业的成立时间均为10年以上。课题组成员在企业家和人力资源管理部门的帮助下实施访谈计划,在访谈过程中,被访者对研究者所提问题及时进行了回答,同时向被访者承诺所搜集资料完全保密,仅仅用于课题研究。课题组成员在24小时内对访谈资料进行了分类和整理,并调整了下一次访谈的提纲。量川商务咨询有限公司主要承担了问卷的发放和回收工作,问卷的填写在相同的培训和指导要求下集中在三个月的时间内完成。共发放问卷500份,实际收回322份,剔除填写不全等无效问卷,实际可用的样本为263份,有效回收率约为52.6%。

3.2变量的测量及样本检验

3.2.1创新动机

本文对于创新动机的测量主要借鉴的是Langens等[37]的研究成果及Rheinberg[38]的动机诊断流程。问卷主要包括“创新活动本身是否保证能够带来乐趣?”、“您所从事的创新活动,其他人有没有给予足够的许可或报以足够的期望?”等6个条目。问卷选项采用李克特5分量表,得分越高表示创新动机越强,其中3个条目采用了反向问卷的形式。问卷的信度指标Cronbachs α系数为0.84,测量模型的AVE值为0.619。

3.2.2创新行为

对于创新行为的测量,本文借鉴了Janssen[39]的9项目量表,主要包括:发展新创意(3个条目),寻求支持(3个条目)和将创新产品化(3个条目)。量表采用李克特5分量表,测量创新主体创新行为发生的频率,得分越高表示创新行为发生的频率越高。问卷的信度指标Cronbachs α系数为0.87,测量模型的AVE值为0.598。

3.2.3创新支持情境

Lewin的场动力学理论认为,行为是由一个特定的人和一种特定的情境因素共同作用的产物[40],对于企业创新活动来说,这种特定的情境因素就是创新支持情境。本文借鉴郑湘娟[36]的研究成果设计了测量量表,主要包括社会创新支持情境(4个条目)和组织创新支持情境(4个条目)。量表采用李克特5分量表,得分越高表示创新支持程度越高。问卷的信度指标Cronbachs α系数为0.81,测量模型的AVE值为0.610。

3.2.4创新绩效

本文对于创新绩效的测量借鉴了王长峰的企业创新绩效量表[41]。问卷条目例如“我们公司创新产品的成功率比同行业企业高”和“我们公司新产品销售水平比同行业企业高”等。利用李克特5分量表,得分越高表示创新绩效越好。问卷的信度指标Cronbachs α系数为0.90,测量模型的AVE值为0.626。

3.2.5控制变量

为控制企业规模及企业家和技术员工人口统计变量对研究结果的影响,本文将企业规模、企业家和技术员工的年龄、受教育程度、工作年限以及薪酬待遇等作为研究模型的控制变量,并采取5分量表对各变量进行了区间划分,在后续研究中作为连续数据处理。

4实证检验及结果分析

4.1样本检验与变量描述性统计分析

本研究对于问卷的信度检验采用的是最常用的内部信度系数,且Cronbachs α系数均大于0.8,说明问卷的内部信度较高。各测量模型的平均提炼方差AVE值均大于0.5,说明各观测变量对测量模型中潜变量的平均差异解释力较强。本研究对所有变量的测量都来自成熟量表,因此采用验证性因子分析(CFA)对变量之间的区分效度进行了评估,比较了单因子、二因子、三因子和四因子模型,发现四因子模型在四个模型中的拟合度最好,说明创新动机、创新行为、创新支持情境、创新绩效之间的区分效度较高,可以用来进行进一步分析。同时,我们对变量的多重共线性进行了检验,发现VIF值均没有超过5,说明变量不存在严重的多重共线性问题。为了避免研究结果可能受到同源偏差的影响,我们对所有变量进行了Harman单因子检验,特征值最高的因子方差解释率为18.99%,说明样本的同源偏差问题并不严重。在对问卷进行信度和效度检验的基础上,本文运用SPSS 17.0计算了各变量之间的相关系数,发现因变量和果变量之间均存在显著的相关关系,说明本文的模型和假设存在较高的合理性,有进一步深入研究的必要。

4.2结构方程模型回归结果分析

本文以AMOS 17.0结构方程软件将数据代入模型进行运算,得到了结构方程模型的参数及拟合优度指标:RMSEA=0.007,GFI=0.98,AGFI=0.97,模型中的因子载荷均大于0.5,小于0.9。说明该结构模型拟合程度较好,可以作为假设检验的依据,不需要做进一步的修正。模型的路径系数及理论假设的验证情况如表1所示。

4.3创新支持情境的调节作用与假设检验

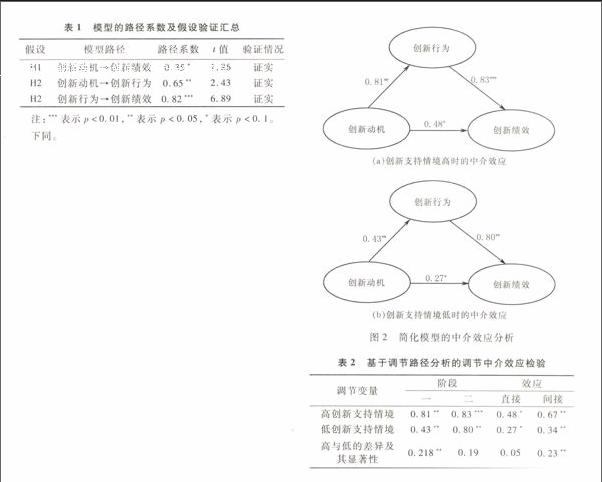

本文变量均为问卷测得的变量,因此,我们认为,采用分组结构方程和调节路径分析方法检验模型的调节中介效应更加直观、合理。首先,本文对样本数据做了分类处理,以创新支持情境为变量,先将每一样本数据在各测项上的分数加总并除以测项数,然后用SPSS 17.0中的K均值聚类程序对这些数据进行聚类分析,得到两类样本,其中心值分别为3.65和2.12,前者表示该类样本的创新支持程度较高,聚类中的样本数为142个(本文将其设定为样本1),后者表示该类样本的创新支持程度较低,聚类中的样本数为121个(本文将其设定为样本2)。本文运用结构方程中多群组结构平均数的检验程序(PVLV)对两个样本的因素平均数进行处理,发现两组样本的三个潜在变量(创新动机、创新行为与创新绩效)的平均数存在显著的组间差异,并对两组样本分别进行了回归。为了直观反映调节中介模型中的中介效应,我们绘制了简化的结构方程路径图(如图2所示)。

从图2可以看出:无论创新支持情境高或低,创新行为均中介于创新动机和创新绩效之间的关系,进一步验证了假设1和2的合理性。

由于本文中被调节的中介效应分为两个部分:(1)创新支持情境对创新动机与创新行为之间关系的调节效应;(2)创新支持情境对创新行为中介效应的调节效应。对于这两个部分的调节效应检验,本文采用了Edwards和Lambert提出的调节路径分析方法[42]。单一路径系数的显著性检验遵循的是简单斜率检验流程,间接效应(路径乘积)系数及其差异的显著性检验采用的是自助法。结果如表2所示。

注:阶段一表示从创新动机到创新行为的路径;阶段二表示从创新行为到创新绩效的路径;直接效应指从创新动机到创新绩效的路径;间接效应指阶段一与阶段二路径系数的乘积。

从表2可以看出,创新支持情境对于中介效应的调节主要作用于创新动机与创新行为之间的关系以及创新行为的中介效应,对创新行为与创新绩效以及创新动机与创新绩效之间的关系作用不显著。从而假设3和假设4得到证明。

5分析与讨论

本文借鉴动机心理学和行为心理学的有关理论,构建了创新动机、创新行为和创新绩效的交互影响路径模型,并将创新支持情境作为影响创新动机、创新行为和创新绩效之间关系的调节变量,对创新动机影响创新绩效的心理和行为动力学机制进行深入探讨与分析,并以江苏民营高新技术企业为样本对模型进行了检验,发现企业家与技术员工的创新动机对企业创新绩效的主效应得到了回归结果的支持,即企业家和技术员工创新动机较高的企业,通常具有较高的创新绩效。模型中,创新行为对创新动机与创新绩效间关系的中介效应也得到了实证结果的支持,支持了本文根据动机心理学和行为心理学理论进行的中介机制分析,即企业家和技术员工的创新行为解释了创新动机对企业创新绩效的正向影响。当企业家和技术员工的创新动机很强,足以转化为创新行为(发展新创意、寻求支持、创新产品化)时,企业的创新绩效将显著提高。另外,创新支持情境对创新动机与创新行为之间关系的调节效应及其对创新行为中介效应的调节作用均得到了实证研究结果的支持,完全验证了本文提出的理论模型和研究假设。调节效应的实证结果发现,创新支持情境主要作用于创新动机与创新行为之间的关系,增强了创新动机对创新行为的影响。

本文的研究结果对民营企业自主创新实践有着重要的借鉴意义:第一,创新动机对创新绩效的主效应说明,政府可以通过激发企业家的创新动机,企业可以通过激发技术员工的创新动机来促进企业的自主创新活动;第二,创新行为的中介效应说明,企业家和技术员工创新动机向创新行为的转化可以提高企业的创新绩效;第三,创新支持情境对创新行为中介效应的调节作用证明,政府对企业提供的社会创新支持情境、企业对技术员工提供的组织创新支持情境可以有效提高企业家和技术员工创新动机向创新行为的转化。

由于调研的现实条件限制,本文所有数据均来自江苏省的民营高新技术企业,研究结果可能存在同源偏差,还需要扩大研究样本范围及规模对本文的研究模型进行进一步检验,以获得更具代表性的研究结论。

参考文献:

[1]Frederik S. Innovation contests with temporary and endogenous monopoly rents[J]. Review of Economic Design, 2008, 12(3): 189208.

[2]Lichtenthaler U. Absorptive capacity, environmental turbulence, and the complementarity of organizational learning processes[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(4): 822846.

[3]Woertera M, Roper S. Openness and innovation—home and export demand effects on manufacturing innovation: panel data evidence for Ireland and Switzerland[J]. Research Policy, 2010, 39(1): 155164.

[4]Xie Y P, Mao Y Z, Zhang H M. Analysis of influence of network structure, knowledge stock and absorptive capacity on network innovation achievement[J]. Energy Procedia, 2011, 5(7): 20152019.

[5]Li X B. Sources of external technology, absorptive capacity, and innovation capability in Chinese stateowned hightech enterprises[J]. World Development, 2011, 39(7): 12401248.

[6]Liao J W, Welsch H. Social capital and entrepreneurial growth aspiration: a comparison of technology and nontechnology based nascent entrepreneurs[J]. Journal of High Technology Management Research, 2003, 14(1): 149170.

[7]Sarah L J. The role, use and activation of strong and weak network ties: a qualitative analysis[J]. Journal of Management Studies, 2005, 42(6): 12341255.

[8]Watson J. Modeling the relationship between networking and firm performance[J]. Journal of Business Venturing, 2007, 22(6): 852874.

[9]Frank T R, Andrew M H. Building dynamic capabilities innovation driven by individual, firm, and network level effects[J]. Organization Science, 2007, 18(6): 898921.

[10]Shane S A, Venkataraman S. The promise of entrepreneurship as a field of research[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 217226.

[11]Sarason Y, Dean T, Dillard J. Entrepreneurship as the nexus of individual and opportunity: a structuration perspective[J]. Journal of Business Venturing, 2006, 21(2): 286305.

[12]Lin B W. Social capital, capabilities, and entrepreneurial strategies: a study of taiwanese hightech new ventures[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2006, 73(2): 168181.

[13]Eggers J P, Kaplan S. Cognition and renewal: comparing CEO and organizational effects on incumbent adaption to technical change[J]. Organization Science, 2009, 20(2): 461477.

[14]陶建宏,师萍,段伟宇.自我领导、组织自尊与员工创新行为关系研究[J].预测,2014,33(1)

:914.

[15]薛镭,杨艳,朱恒源.战略导向对我国企业产品创新绩效的影响[J].科研管理,2011,32(12):18.

[16]庄子银.创新、企业家活动配置与长期经济增长[J].经济研究,2007,42(8):8294.

[17]李顺才,李伟,王苏丹.企业家先验知识、创新认知与创新力关系研究[J].科学学与科学技术管理,2008,29(5):174178.

[18]徐国华.企业家的认知、情感与企业家创新行为[J].南京社会科学,2008,(1):5054.

[19]杨东,李垣.公司企业家精神、战略联盟对创新的影响研究[J].科学学研究,2008,26(5):11141118.

[20]汪锦,孙玉涛,刘凤朝.中国企业技术创新的主体地位研究[J].中国软科学,2012,(9):146153.

[21]窦红宾,王正斌.社会资本对企业创新绩效的影响——知识资源获取的中介作用[J].预测,2011,30(3):4858.

[22]纪晓丽.市场化进程、法制环境与技术创新[J].科研管理,2011,32(5):816.

[23]谢洪明,王琪,葛志良.企业文化、学习与创新绩效的关系研究[J].科学学与科学技术管理,2007

,28(3):7377.

[24]谢洪明,陈盈,程聪.网络密度、知识流入对企业管理创新的影响[J].科学学研究,2011,29(10):15431550.

[25]赵剑波,杨震宁,王以华.政府的引导作用对于集群中企业创新绩效的影响[J].科研管理,2012,33(2):1118.

[26]洪银兴.科技创新中的企业家及其创新行为[J].中国工业经济,2012,(6):8393.

[27]厉明.组织创新氛围对员工创新行为的影响机制研究[J].暨南学报(哲学社会科学版),201

3,35(5):6270.

[28]于海云,赵增耀,李晓钟.民营企业创新绩效影响因素研究:企业家信心的研究视角[J].科研管理,2013,34(9):97104.

[29]Deci E L, Ryan R M. Intrinsic motivation and selfdetermination in human behavior[M]. New York: Plenum Publishing Co., Ltd., 1985.

[30]Deci E L, Eghrari H, Patrick B C, et al.. Facilitating internalization: the selfdetermination theory perspective[J]. Journal of Personality, 1994, 62(1): 119142.

[31]Deci E L. The Relation of interest to motivation and human needs: the selfdetermination theory viewpoint[A]. In Hoffmann L, Krapp A, Renninger K A, Baumert J, eds. Interest and Learning[C]. IPN, Kiel, 1998. 146162.

[32]蒋丽,李永娟.安全动机在安全绩效模型中的作用[J].心理科学进展,2012,20(1):3544.

[33]林桦.自我决定理论研究[D].长沙:湖南师范大学,2008.

[34]法尔克·莱因贝格.动机心理学[M].王晓蕾译.上海:上海社会科学院出版社,2012.

[35]Campbell J P, McCloy R A, Oppler S H, et al.. A theory of performance[A]. In Schmitt N, Borman W C, eds. Personnel Selection in Organizations[C]. JosseyBass, San Francisco, 1993. 3570.

[36]郑湘娟.民营企业家自主创新心智模式比较研究[M].宁波:宁波出版社,2010.192.

[37]Langens T A, Schmalt H D, Sokolowski K. Motivmessung: grund and anwendungen[A]. In Vollmeyer R, Brunstein J, eds. Motivations Psychologie und ibre Anwendung[C]. Kohlhammer, Stuttgart, 2005. 7291.

[38]Rheinberg F. Intrinsische motivation and flowerleben[A]. In Heckhausen J, Heckhausen H, eds. Motivation and Handeln[C]. Springer, Berlin, 2006. 331354.

[39]Janssen O. The joint impact of perceived influence and supervisor supportiveness on employee innovative behavior[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2005, 78(4): 573579.

[40]Lewin K. Action research and minority problems[J]. Journal of Social Issues, 1946, 2(4): 3446.

[41]王长峰.知识属性、网络特征与企业创新绩效[M].北京:经济科学出版社,2010.211.

[42]Edwards J R, Lambert L S. Methods for integrating moderation and mediation: a general analytical framework using moderated path analysis[J]. Psychological Methods, 2007, 12(1): 122.