日本专门职业大学制度如何促进产教融合

摘要:随着新一轮工业革命到来和产业转型加速升级,为提供有力的技术技能支撑和人才培养保障,日本政府实施的专门职业大学制度成功开创了一条具有本国特色的职业教育产教融合道路。基于双三螺旋理论探究日本专门职业大学产教融合的逻辑和实践,梳理专门职业大学制度的出台背景,并从内部标准和外部保障两个维度把握该制度的实施情况。在此基础上,对政府、学校和产业的外三螺旋协调合作及知识、能力与素质的内三螺旋融合提升进行理论审视,以期为我国产教融合的制度完善提供经验借鉴。

关键词:职业教育;专门职业大学;双三螺旋理论;产教融合

中图分类号:G719" " 文献标识码:A" " 文章编号:1672-5727(2025)01-0081-08

一、问题的提出

职业教育是地方经济发展的助推器,产教融合则是职业教育高质量发展的重要环节。然而,当前我国职业教育制度还不能很好地协调产业与学校教育之间的利益诉求,这既阻碍了校企合作的推进,也影响了我国高素质技术技能人才的培养。一方面,学校作为职业教育的教育主体,存在课程目标模糊、课程内容陈旧、课堂教学方式重灌输而轻实践等问题,以及部分教师缺乏实践经验、教学积极性不高等师资配备制度和管理方式的问题[1]。另一方面,企业在参与职业教育办学中亦面临挑战,部分企业缺少对接学校职业教育的实践平台,且参与积极性不高,合作项目难以提升学生专业素养和技能,导致校企合作浮于表面、产教融合层次较低等现实问题。

党的二十大报告指出,要持续推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位。产教融合,需要发挥政府的统筹协调作用,以促进教育和产业互补共生、双向赋能。而要实现这一融合,政府、企业、学校三方角色缺一不可。如何构建三方稳定协调的合作模式,解决融合难点,疏通融合堵点,弥补融合弱点,是当前我国职业教育改革的难题。日本政府顺应产业发展和多样化的教育需求,探索高等教育的分类发展举措,通过独立设置本科职教机构——专门职业大学,实现了人才培养和产业发展的有效融合,开创了一条具有本国特色的职业教育之路,被称为“职业原理的胜利”[2]。本研究借助双三螺旋理论,分析日本专门职业大学制度的逻辑与实践,旨在为我国产教融合的制度完善提供经验借鉴。

二、理论视角与分析框架

(一)双三螺旋理论及基本观点

三螺旋模型最早由美国社会学家亨利·埃茨科威兹(Henry Etzkowitz)于1997年提出,揭示了大学、产业、政府三方在创新过程中既独立又密切合作的关系。这三种力量形成相互依存、互动发展、螺旋上升的动态“三螺旋”关系,能够激发大学科技园区、研发中心、高科技衍生公司等各种“混成组织”的创建,最终推动区域创新合作深入开展和区域经济共同繁荣。此后,该理论明确了大学、产业和政府在未来技术型人才培养中各自的定位和角色,既避免了技术型人才培养过度依靠高校而其他主体参与不足的弊端,也符合未来社会人才培养的协同创新要求。

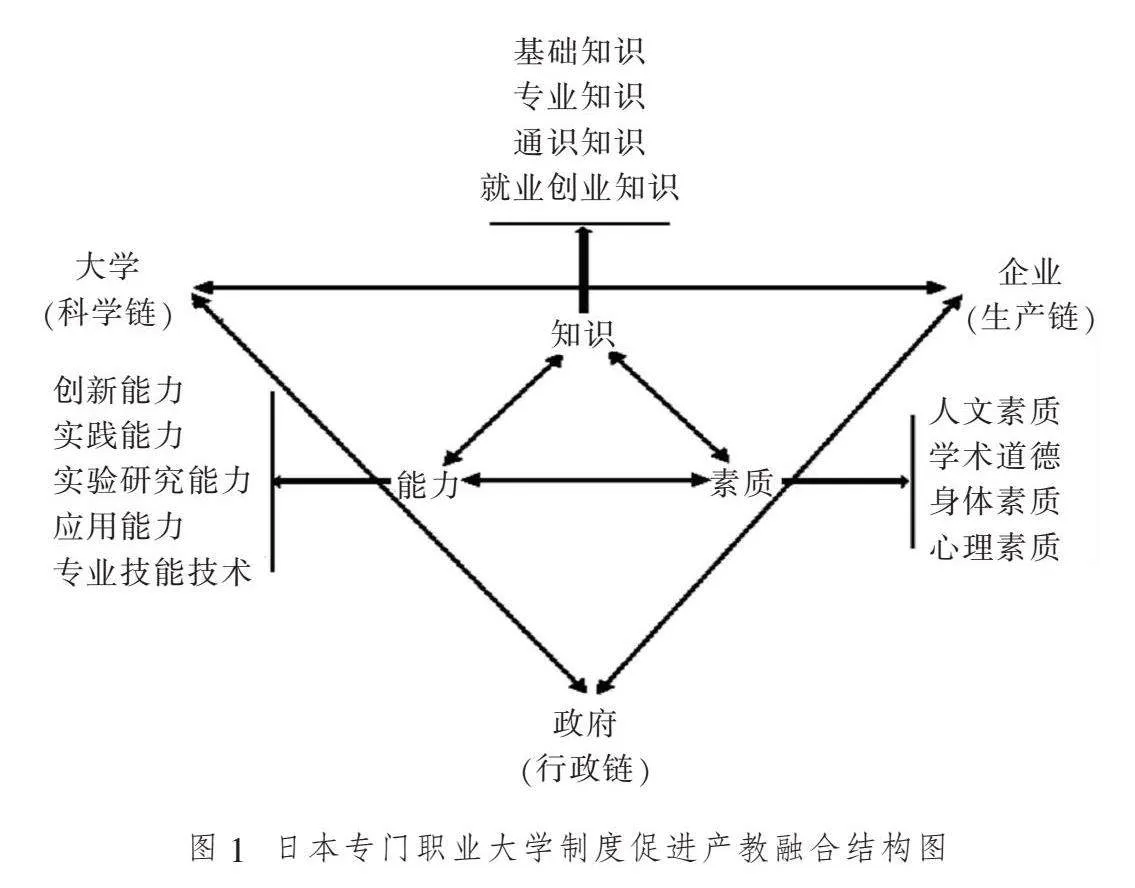

随着理论发展,学者们认识到未来技术型人才的培养除了外部环境助力,还离不开内在的育人机制。作为全面发展的技术人才,知识、能力和素质是既独立又具有内在联系和相互作用的育人源动力。知识是人才的立身之本,能力是运用知识做出突破性创新的中介,素质是促使创新实践符合社会道德规范的前提[3]。而广义上,知识、能力是人最基本的素质[4],素质对知识的学习、能力的发挥起规范引导作用。此外,培养知识、能力、素质全面发展的技术型人才在微观层面符合大学办学理念和育人目标,又为中观层面区域经济和产业发展提供必要的人才支撑,更有助于宏观层面对接国家战略布局。有学者结合三螺旋理论和高素质技术技能人才培养目标,构建了以“大学—产业—政府”为外部三螺旋和以“知识—能力—素质”为内部三螺旋的人才培养双三螺旋模型[5]。基于此,结合高素质技术技能人才培养目标,归纳出日本专门职业大学制度促进产教融合结构图(见图1)。

(二)分析框架与研究假设

双三螺旋理论以高层次应用人才的培养为研究出发点和育人契合点,强调人才培养过程必须加强大学、产业和政府各方主体的沟通协调,同时通过知识、能力和素质的有效联动,共同实现螺旋上升的未来技术人才培养目标。

作为高等教育体系中区别于普通学术教育的专门职业大学,日本《学校教育法》(以下简称《教育法》)明确指出,要通过制度设计增强产教融合。《教育法》将专门职业大学制度定义为通过强化专门职业人才培养,关注职业教育实践性,以增强学校与产业界密切联系的制度[6]。专门职业大学制度体现了外三螺旋与内三螺旋协同,进而实现产教融合协同育人的过程。一方面,制度设立是日本政府紧跟产业升级换代需要,通过与产业界合作拓展区域人才的教育路径;另一方面,制度实施也考虑了社会发展对人才培养规格的诉求和优化。在政府主导下,大学和企业创新人才培养模式以培养具有一定知识、能力和素质的职业人为目标。为探讨日本专门职业大学制度如何促进产教融合,文章从双三螺旋视角提出三个假设。

假设1:专门职业大学制度需要外在地依靠政府、企业和大学的互动合作。外三螺旋将促使三方主体主动突破自身角色藩篱,集合各自优势,共同打造协同育人机制。

假设2:专门职业大学制度需要内在地实现知识、能力和素质的融合提升。内三螺旋将促使三方主体通过师资配备、课程开发等合作形式明晰人才所应具备的规格。

假设3:专门职业大学制度最终需要内外双三螺旋交互联动。内外双三螺旋将通过优势互补、资源共享形成完善的人才培养支持系统,完成学校教育与产业发展的深度融合。

三、专门职业大学的制度设计描述

2019年,日本政府实施“专门职业大学制度”,要求全日本范围内的专门职业大学在信息、旅游、农业、医疗保健和影视动漫等领域实行高质量、创新性的职业教育,以培养专业性的职业人。目前,第一轮制度的实施已取得了较好的效果,以下将从该制度构建的内部标准和外部保障两方面分析制度设计情况。

(一)内部标准

为体现职业教育独特性,入选专门职业大学制度的大学必须符合一定的认定标准。日本文部科学省制定了《专门职业大学设置标准》(《専門職大学設置基準》)(以下简称《标准》)。《标准》的制定基于以下三点:一是符合“大学”标准框架,并且研究水平符合国际公认“大学”标准的高等教育机构;二是合理采纳《大学和短期大学建设标准》(《大学設置基準及び短期大学設置基準》)①现行最低标准,并根据专门职业大学办学目的制定适当标准[7];三是体现与产业界密切合作,强调高实践性职业教育。《标准》中有利于实现产教融合的关键性内容可提炼为生源规定、师资要求、课程审查三个方面。

1.生源规定

学生作为教育对象,是内外双三螺旋协同育人的共同目标。《标准》规定,专门职业大学有义务保证招生对象的多样性,确保公众接受教育的机会平等,选拔出有接受职业教育意愿的学生。因此,学校在招生中尤其考虑生源构成的多样性,包括应届高中毕业生、具备相关领域工作经历的社会人员、从其他高等教育机构转入的转学生和已取得相关学位有望接受专门职业大学教育的留学生等群体。不仅需要全面考查这些群体的实践经验、持有资格、技能鉴定成绩等,还需要对其基础知识、综合素质、实践能力等方面进行多角度、综合性的评价[8],从而筛选出一批兼具实践力和创造力,能够接受职业教育的后备人才。这些原本就可能与产业界产生一定联系的学生,为后期学校与企业开展广泛合作创造了条件。《标准》还规定,招生人数应综合考虑师资队伍、学校用地、校舍等方面的情况,并参考其他必须考虑的教育条件而定[9],旨在确保每位学生入学后都能够获得充足的教育资源。

2.师资要求

师资配备体现学校高等教育与职业教育的办学特征,是学校与企业合作的重要方面。《标准》规定,专门职业大学应当根据其规模、授予的学位种类和领域,构建由必要的教师和行政人员等组成的教育研究实施组织。其师资结构和选聘要求兼顾了高等教育理论性与职业教育实践性。

师资结构上,重视理论型和实践型教师的合理化搭配。专门职业大学的师资结构需满足实务家教师(实践型)和研究员教师(研究型)的双重需求。实务家教师主要负责技能实训和实践授课,需具备专业领域5年以上的实际工作经验和出色工作能力,占比不少于总教师人数的40%(其中一半的教师需兼具研究能力)。研究员教师负责教授理论类课程,其资质除大学任教经历、硕士及以上学历外,还需取得与日本普通大学专任教师相当的学术成果。同时,教师年龄结构上也要避免偏向特定的年龄范围,以打造梯队化的教师队伍,有利于激发创新活力。聘用要求上,不同职称的教师均注重学历、科研、工作经验和实践能力。如教授职称的聘用标准是拥有博士学位且获得专业领域的相应实践成果等,其余职称教师的聘用标准相应有所降低[10]。此举有利于开发具备高等性和职业性的课程体系和职业人才培养路径,提升了后续专门职业大学人才培养目标与产业需求的契合度。

3.课程审查

课程作为人才培养的核心要素,其职业化水平对培养符合市场需求的职业人才具有重要作用。文部科学省规定,专门职业大学应根据社会发展对职业的需求开发一系列必要课程,并就课程内容、课程结构和学分安排等方面对课程进行审查,注重提升学生与本专业相关的知识素养,并丰富其人文精神和职业道德。

与产业界合作开发的课程包括四类:一是基础课程(约占总学分的19%),培养学生职业资质及谋求社会和职业自立所必备能力的课程;二是职业专门课程(约占总学分的58%),培养学生与职业相关特定领域所必需的理论和实践能力的课程;三是延展课程(约占总学分的19%),培养学生职业相关领域的应用性能力,拓展其在该领域创造性作用的课程;四是综合课程(约占总学分的4%),强调综合性的知识和技能,以全面提高学生胜任专门职业所需的实践和应用能力为课程目标[11]。此外,四类课程还应配置相应的实习实践类课程,以根据职业特性开展针对性的职业教育[12]。

(二)外部保障

为确保专门职业大学制度顺利实施,高效推进产教融合协同育人,日本政府还采取多重举措为专门职业大学制度提供有力的外部保障。其中,最主要的举措体现在经费、评价、就业等关键领域的制度支持上。

1.经费保障

充足的经费能够为教育质量保驾护航。根据《教育法》规定,凡是被列入该法条的“学校”都可以享受相应国家办学经费补贴。而专门职业大学即是被纳入财政支持的一类学校[13],其经费保障特点体现在以下三个方面。

一是将学校经费与评价结果紧密挂钩,并依据评价结果决定下一阶段的财政分配。政府将依据学校的质量评估结果,对教育成效较好或欠佳的学校,分别采取增加或减少经费分配的办法,一方面,保障专门职业大学获取与财政需求相适应的经费[14];另一方面,以此鼓励学校不断优化教育质量、提高办学成效。二是明确规定学校经费来源的多样性渠道,避免学校经费来源单一化,以增强学校抵御风险的能力。在专门职业大学经费来源中,除政府经费支持外,还应包括捐赠金收入、资产出售收入及其他学校法人非负债收入积累的资产等。三是规定维持办学必要的学生人数。招收满足学校正常运行的相应数量的学生,通过合理收取学费以维持必要的办学经费开支[15]。上述对专门职业大学设置及运行经费详细且明确的规定,有力保障了专门职业大学的财源稳定和长期运行,助推其不断完善自身办学目标与计划,提升专业性人才培养质量。

2.质量评价

21世纪初,日本高等教育已建立了包括政府评价、高校自评和第三方认证评价在内的形式多样、主体多元的综合评价体系[16]。而专门职业大学的评价立足协同育人,科学规范的评价制度也是校企合作的高级形式,其质量评价具有如下特点。

一是评价形式多样,按评价内容可分为机构认证评价和领域认证评价。前者是对学校办学综合情况的评价,包含但不限于学校设备设施、师资队伍、教育活动等方面;后者针对性更强,旨在实质性地检验专门职业大学是否开展了高质量的实践型职业教育[17]。两种评价形式相结合,使得评价结果兼具综合性和专业性,有利于全面评估并提升专门职业大学整体办学实力。二是评价主体多元,至少包含四类:专门职业大学的自我评价(如对课程、教师和教育研究活动等方面的评估)、政府评价(如文部科学省定期对专门职业大学公布的目标与计划进展效果的评估)、第三方机构的认证评价和企业结合市场需求对教育实践成果的专业评估。三是规范的评价程序及反馈机制。无论哪种形式或主体参与的质量评价,都要经过严谨的规划设计和调研分析,并将办学目标、招生政策等方面纳入对专门职业大学整体办学水平的评估。此外,还需定期对评价对象进行回访,更新修订认证标准等。自我评估有利于学校树立自主管理、自我发展的意识,而多方主体参与评估既有利于学校更加全面、精准地把握办学存在的问题,又能更好地促进校企深度合作。

3.就业支持

专门职业大学建立支持就业的各种制度与机构,并且实施配套的帮扶举措,涵盖课程、经费、咨询等方面,旨在最大限度促进并保障学生顺利就业。

在制度和机构方面,专门职业大学设置了随时在线解答学生就业相关问题的“完全班主任制度”②,以及为帮助学生达成就业目标,从职业礼仪、商务技能、就职策略等方面对毕业生进行针对性指导的“职业支持中心”。此外,专门职业大学实施“创业家制度”,不定期邀请相关领域专家讲授创业知识,并开设供学生选修的“企业经营论”“全球市场化战略”“风险企业经营”等系列商业课程,以支持学生创业。在经费帮扶方面,学校为学生就业提供了有力的经费支持,比如根据《国家资格保证制度》(《国家資格合格保証制度》),如果学生参加了学校设置的国家资格课程而未通过国家考试,2年之内为取得职业技能资格继续学习的学费由校方承担[18]。学业到期仍未顺利就业者,校方将承担毕业后2年内为就业所付的学习费用(限毕业时未满40岁者)。而毕业生将终身享有校方提供的就业和转职指导,即“终身支援系统”。通过以上全方位、多角度、深层次的就业支持政策,消除了学生就业的后顾之忧,增强了就业及再就业的信心和保障,为产教融合奠定了坚实基础。

四、专门职业大学制度促进产教融合的理论审视

(一)外三螺旋下专门职业大学的资源互动逻辑

纵观专门职业大学制度的实施,政府、产业和大学虽具有不同的功能和作用,但以人才培养为纽带,三方通过资源配置和整合实现优势共享,形成交叉影响的外三螺旋关系,从而使产教融合成为可能。从各自互动角色看,政府是校企合作构建常态化体制机制的主要设计者、推动者和协调者,统筹协调法律政策、配套经费、资源共享等顶层设计;大学作为职业教育主导者,承担知识传承、创新及培养产业需求的高素质技术技能人才任务,还要与企业共同开发职业人才培养方案;企业作为技术创新主体,是推动产学研合作的关键方,为学校育人提供平台、师资等支持。

自专门职业大学建立,政府就通过建立完善的法律法规,保障学校在人才培养对象、培养过程等方面的职业性、实践性。政府的统筹规划,既有利于打通校企合作的信息壁垒,也推动了学校在协同育人基础上课程设置和教学模式等方面的改革创新。同时,政府的宏观布局引导专门职业大学在地域上分布更为均衡,即主要分布在沿海和工业区,并根据不同地区的产业优势,打造符合区域发展特色的专门职业学校[19]。比如,以名古屋为中心的日本东海岸是吸引海外关注的技术高地,聚集了一大批世界领先的制造业公司,通过“区域共创设计培训项目” ③等方式[20],与当地企业和政府建立合作关系,培养一流的信息技术人才。

政府、产业和大学三方互动,共享优势。一是对接区域经济发展。大学主动寻求与当地政府、企业的合作机会,为学生就业提供多方支持。例如,和歌山康复专门职业大学不仅在校内建有就业支持中心,还与当地六十余家医疗机构合作开展临床培训,以增强学生现场经验;对接康养机构、支援中心和养老院[21],助力学生实践。二是执行严格的教师聘任制度。实务家教师的配备是专门职业大学体现职业教育特色和探索与产业界人士合作的重要途径。学校通过聘任优秀实务家教师,以现场指导、企业实习等途径实现与产业方协同育人。三是接受多方教育评价,根据反馈结果改进办学现状。例如,东京国际工业专门职业大学主要教育领域为信息工程与数字娱乐,该校与日本电信电话公司、卡普空软件公司等人工智能或互联网公司建立教育联盟并接受企业评估[22]。政府及教育机构评估有助于保证教学方向的正确性;企业参与评估立足经营,能够对学校育人提出符合市场需要的改进策略。多方评估相互配合、优势互补,确保了教育评价的全面性和客观性,有效提高了职业教育与产业需求的适配度。上述事实佐证了第一个假设,即专门职业大学实现既定的人才培养目标需要依靠外三螺旋建立有效关联,实现优质资源互补。

(二)内三螺旋下专门职业大学的联动育人逻辑

在内三螺旋结构中,知识、能力与素质是未来技术人才的核心竞争力,三者互动互生,助力人才的成长和发展。与传统高等职业教育机构相比,专门职业大学鲜明的职业特色要求育人过程更注重理论与实践融合,且知识能力结构也更为均衡[23]。为达成人才培养与未来产业发展趋势与要求的契合,专门职业大学普遍关注培养学生从事某种专门性职业时所需具备的复合应用型及实践性知识、能力和素质。而这一培养过程显然离不开跨学科、跨专业的融合,还要积极与产业界紧密合作,共同开发人才培养方案、课程与教材等,以充分融入内三螺旋联动育人的要求。

围绕实践力和创新力的职业人才培养目标,专门职业大学对“职业原理的胜利”成果的落实依靠内三螺旋各要素之间有效联动。而从专门职业大学制度设立的内部标准上可见,如何确保在传统大学体系中体现本科职业教育独特性,是专门职业大学制度化最为重要的前提[24]。为克服传统本科教育多偏重知识传授,在一定程度上忽视学生能力与素质提升的弊端,专门职业大学着重在课程设置、师资配备、教学方法等方面,将知识、能力和素质视为与学生发展相互制约、相互联系的一个整体。

在课程设置上,专门职业大学既重视研究能力培养,也注重实践经验积累。例如,信息管理创新专门职业大学的课程设置在兼顾创新者所必需的商业、信息技术知识和技能的同时,设置外语课程及文化交流课程以培养学生全球沟通素质。并且,设置信息技术应用和建模开发等高实践性的课程以培养学生的运用能力[25]。设置基础、职业、延展和综合四类课程及配套实习实践课程,确保学生在学习中获得充足的专业知识并提升能力素养[26];师资配备上,协调实务家教师和研究员教师的聘请结构及人数比例,帮助学生综合提升理论素养和实践能力;教学方法上,采用包含理论讲授和实训演练在内的多种教学方式,起到了沟通学生知识学习与能力、素质培养的桥梁作用;学业评价上,采用笔试、课题报告、课题研究、实验成果和实习评价等方式,旨在综合考查学生各维度知识、能力与素质[27],全面查摆学生在职业知识、能力和素质中存在的不足;毕业认定上,除须修满毕业所须学分外,学生还须就所学专业知识、技能与素质的掌握情况接受毕业研究(设计)这项综合考查[28]。这些事实充分体现了内三螺旋于专门职业大学制度联动育人的实现方式,从而支持了本研究提出的第二个研究假设。

(三)内外双三螺旋下专门职业大学的产教融合逻辑

内外双三螺旋及其要素在育人过程中所扮演的角色不同。外三螺旋是内三螺旋的推动器,而内三螺旋是外三螺旋各主体合作的目的与价值。因此,确保各要素之间的有效互动是决定内外双三螺旋发挥协同育人作用的关键[29]。基于此,寻求外三螺旋主体之间一致的行动目标,同时围绕内三螺旋在知识、能力和素质上的育人要求形成各自既独立又合作的人才培养体系,是内外双三螺旋推动专门职业大学产教融合的核心,有利于促进教育与产业的共生关系。

外三螺旋中各方参与、协同育人的关键在于企业。专门职业大学之所以能够破解产教融合普遍存在的“校热企冷”“合而不深”问题,赢得企业开放合作的态度,离不开企业自身观念的转变。二战后,日本多数企业经营者所秉持的经营观念或发展方向是扩大发展事业,同时也为国家和社会服务,而非利润第一[30]。这就为校企合作奠定了坚实的思想基础。在这种服务意识影响下,加之《标准》规定专门职业大学“双师型”师资需为具有实践经验,且在相关领域的企业具有任职经历的专业人员[31],相关行业的从业者可到专门职业大学任教,参与到技能教学和就业指导中[32]。部分教职员工同时也是活跃在有关行业的一线工作者,天然地起到了沟通企业经营与学校育人的纽带作用,不仅间接促进了产教融合,也为内三螺旋的互动融合创造了必要前提。

在内三螺旋的深度融合中,如果靠大学单方面发挥育人的主导作用,将难以培养出适合产业发展要求的职业人才。而“学产政”协同下的互动合作、资源共享、优势互补,普遍被认为是培养学生知识、能力和素质的重要途径。例如,信息管理创新专门职业大学的产学官民合作项目,针对地区和企业的课题,利用信息技术开发新商品和服务,学生在校企合作项目中开展案例研究和实地考察。学生充分利用从日常学习中获得的知识和技能,参与产业界的创新[33]。寻求三方在课程设置、认证评价等促进人才全面发展基础上的举措和各方合作的利益最大公约数,是构建三方长效合作机制的重要基础。企业参与协同育人,有利于培育和储备优秀员工,提高企业市场竞争力;大学作为育人主阵地对接产业界,主动树立“用户意识”,有利于提高教学的有效性和服务社会的意识与价值;政府利用制度和资源优势,做好顶层规划,协调各方利益诉求,发挥产教融合的重要纽带作用。以上事实证明了本研究提出的第三个假设,即专门职业大学依靠内三螺旋要求推进外三螺旋主体行动,而外三螺旋主体的协同合作又促进了内三螺旋培养全面发展人才目标的实现,从而共同推进产教深度融合。

五、对促进我国职业教育产教融合的启示

(一)精准匹配,因地制宜:实现产教融合深度共赢

“合而不深”是目前我国产教融合的突出堵点。虽有形式上的合作,但产教融合对接市场的精准性仍然较低,区域特色化匹配程度仍旧不高,导致产教融合难以“走深走实”[34]。如何激发政府、企业和学校各主体积极性,促进学校与产业的深度合作是关键。

针对产教融合在方式、程度、内容等方面存在的差异,因地制宜推进产教融合。一是做到职业教育与经济发展需求的精准匹配。政府应在制度层面给予学校和企业明确的政策指引,提供立足产业需求的决策支撑和管理服务,包括细化配套的监督和管理机制,提供充足的财政支持和保障,设立产教融合的专业研究或管理机构等;学校应在育人层面回应政府和企业的经济发展需求,通过建设和利用产教信息网络交流平台,及时关注地方企业研发动态,在教育教学中敏锐捕捉产业需求的关键点,提升研发成果的有效性和转化率,并根据产业结构和经济发展需求精准匹配并优化人才培养方案;企业应以实践为导向,遵循政策制度,配合学校育人,可利用正式或非正式的人际互动,例如研发活动中的研讨、共同举办会议、邀请产业人员到大学培训,或大学研究员到企业咨询、兼职,在互动中促进学校职业教育与产业发展需求精准匹配。二是做到实践中的因地、因校施策。我国幅员辽阔,不同地区因地理、生态、历史和文化等因素呈现不同的发展特色,有效的产教融合应立足本土,对接区域发展,设立特色课程,打造特色师资队伍。同时,聚焦地方院校优势专业,联手当地相关领域优秀企业,寻求人才供给和产业需求匹配的最大公约数,通过建立互利共赢机制,增强院校与企业双方的积极性,实现产教融合深度共赢。

(二)科学评价,积极反馈:推动产教融合长效发展

教育评价不仅能起到诊断和反馈作用,更能够对下一阶段目标的实现起导向作用。而科学评价和积极反馈相结合,是专门职业大学制度中政府、学校和产业互动协作得以长效发展的关键。为更好推动构建我国产教融合机制,提升高素质技术技能人才的培养成效,应加快推进政府、学校和产业多主体在内的教育评价与反馈体系的建设。

一是纳入多元化主体参与评价,完善产教融合评价制度。除院校自我评价、政府和教育机构参与评价的常规评价外,企业也应积极参与到对学校育人成效的评价中,通过设立独立的商业评价标准,为优化学校职业教育培养方案,进而更好对接市场用人需求提供切实有效的落地建议。而多主体共同参与的教育质量评价体系,也能够更科学、全面、客观地展示职业教育的办学情况。二是构建科学的评价反馈体系,及时调整、改进学校教学思路。一方面,对于评价后的学校注重及时回访,比如企业设立专业评价小组定期关注学校职业教育改革的动向,依据详细的评价标准增强评价反馈的准确性,及时为学校人才培养方案改进提出建议;另一方面,结合市场需求及时更新并优化评价内容,比如针对教师、学生、学校的不同评价主体,明确各自评价的发展需求与侧重,依据评价标准,立足产业发展和市场动态,助力学生适应社会的综合素质提升和教师专业发展过程中实践素养养成,同时注重学校层面在人才培养方案和研究设备等软硬件层面的及时更新。

(三)与时俱进,动态协调:保障产教融合长久开展

面对时代变革给产业结构调整带来的环境变化,内外双三螺旋的内外部各要素也处于动态调整中。有效的产教融合既要确保学校、政府和企业的任何一方都能够感知、把握经济发展的新动态,又要及时更新对知识、能力与素质的人才培养规格的新要求。

在此过程中,学校、政府和企业都要有所作为。一是学校应及时更新教材和课程,将新理论、新技术、新工艺融合到教育教学中,通过设立动态学科目标和活页式教材机制,将学校的实践探索与专业领域的学术研究有机结合。同时,加强区域高校合作,例如组建科技联盟和高校智库,积极发挥院校学科和技术优势,在合作交流中提升综合科研实力,为产业和学术提供坚实的科教基地。二是政府要根据经济社会发展动态,及时协调顶层设计和协同机制,不断优化评价反馈机制,构建多层次人才培养体系,以适应社会发展需求。同时,依靠各方对新技术技能的高度需求,筹集并建立技术创新专项发展基金,以支持高素质技术技能人才的培养。三是企业应积极响应政策要求,主动对接院校,挖掘利益合作点,并动态调整与院校的合作方向及内容,比如支持企业优秀员工参与院校授课和就业指导,提供研究设备促进研究成果的产生与应用。总之,只有政府、企业与学校结成利益共同体,形成优势互补,实现互利共赢,保持合作的灵活性与开放性,才能保障产教融合的长久开展。

注释:

①该标准是日本文部科学省于2017年为推进培养实践性和创造性的专门职业人才,创设新的专门职业学科制度,修改大学和短期大学设置标准所推出的部令。

②完全班主任制度即班主任教师为学生提供一对一教育、升学、就业指导的就业支持制度。

③区域共创设计培训项目即学生将花费一年时间与公司、政府机构和公共组织合作实施联合项目。

参考文献:

[1]门超,周旺.职业教育产教融合的机理、表征、症结及策略[J].教育与职业,2023(3):45-51.

[2]寺田盛紀.専門職大学の制度化過程に関する政策社会学的分析[J].生涯学習·キャリア教育研究,2018(3):1-12.

[3][5][29]陶威,郭哲.双三螺旋型未来技术人才培养体系建构研究[J].国家教育行政学院学报,2022(10):70-79.

[4]杨兆山,时益之.素质教育的政策演变与理论探索[J].教育研究,2018(12):18-29,80.

[6]文部科学省.専門職大学等の概要[EB/OL].(2018-03-02)[2024-02-26].https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmon/1387235.htm.

[7-11][31]文部科学省.専門職大学設置基準[EB/OL].(2018-01-26)[2024-02-26].https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmon/mext_01340.html.

[12][15]文部科学省.専門職大学等の設置構想のポイント[EB/OL].(2021-03-31)[2024-03-11].https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__ics

Files/afieldfile/2019/01/11/1410450.001.pdf.

[13]文部科学省.学校教育法の一部改正新旧対照表[EB/OL].(2017-06-30)[2024-03-20].https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houan/main.htm.

[14]佐々木英一.専門職大学の課題と問題点——実務·実習教育を中心に[J].技術教育研究,2018(7):1-8.

[16]秦琴.日本高等教育质量评价与保障体系:历史演进与改革方向[J].高教探索,2018(1):62-70,123.

[17]李梦卿,陈竹萍.日本专门职业大学的人才培养及启示[J].教育与职业,2022(2):52-59.

[18-19]文部科学省.専門職大学·専門職短期大学·専門職学科の紹介[EB/OL].(2021-05-28)[2024-03-30]. https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmon/141444

6_00001.htm.

[20]名古屋国際工科専門職大学[EB/OL].(2022-09-11)[2024-04-01].https://www.iput.ac.jp/nagoya/.

[21]和歌山リハビリテーション専門職大学.地域連携·貢献/就職[EB/OL].(2022-11-09)[2024-04-01]. https://wakayama.kyowa.ac.jp/employment/.

[22]東京国際工科専門職大学[EB/OL].(2020-09-08)[2024-04-03].https://www.iput.ac.jp/tokyo/.

[23]赵继政,崔艳伟.“社会5.0”战略构想下的日本职业教育改革动向探究——基于日本政府及产业协会相关报告[J].外国教育研究,2023(2):116-128.

[24]陆素菊.本科职业教育的日本道路——专门职大学制度的创立及其实践课题[J].外国教育研究,2021(1):3-16.

[25]情報経営イノベーション専門職大学·カリキュラム[EB/OL].(2020-12-22)[2024-04-05].https://www.i-u.ac.jp/academic/curriculum/.

[26][28]小方直幸,立石慎治,谷村英洋.専門職大学·専門職短期大学の教職員組織と教育課程[J].大学経営政策研究,2023(23):91-116.

[27]国際ファッション専門職大学·学修の成果に係る評価及び卒業認定の基準[EB/OL].(2023-04-01)[2024-04-05].https://www.piif.ac.jp/about/public_publi

cation/.

[30][日]高桥龟吉.战后日本经济跃进的根本原因[M].宋绍英,伊文成,董璠舆,等,译.沈阳:辽宁人民出版社,1984:176.

[32]国際ファッション専門職大学·専門職大学とは[EB/OL].(2022-05-01)[2024-04-06].https://www.piif.ac.jp/about/profession/.

[33]情報経営イノベーション専門職大学·社会·企業連携[EB/OL].(2023-03-24)[2024-04-08].https://www.i-u.ac.jp/society/.

[34]白逸仙,王华,王珺.我国产教融合改革的现状、问题与对策——基于103个典型案例的分析[J].中国高教研究,2022(9):88-94.

(责任编辑:任学甍)

How to Promote the Industry-education Integration in Japanese Specialized Vocational University System: Analysis Based on Double Triple Helix Theory

FU Qiong-lin, LIU Jia-xuan

(Hubei University, Wuhan Hubei 430072, China)

Abstract: With the arrival of a new round of industrial revolution and the accelerated upgrading of industrial transformation, the Japanese government has successfully created a unique path of" industry-education integration in vocational education through the specialized vocational university system to provide strong technical skill support and talents cultivation guarantees. Based on the double triple helix theory, this paper explores the logic and practice of the industry-education integration in Japanese specialized vocational universities, combs the background of the introduction of the specialized vocational university system, and captures the implementation of the system from two dimensions of internal standards and external guarantees. On this basis, the paper makes a theoretical review of the external three-spiral coordination and cooperation of government, school and industry, as well as the internal three-spiral integration and improvement of knowledge, ability and quality, so as to provide experience for the system improvement of industry-education integration in China.

Key words: vocational education; specialized vocational university; double triple helix theory;" industry-education integration