“跨界理念”教育下影像艺术类课程学习满意度影响因素分析

摘 要:随着社会的发展,跨学科教育作为一种新兴的教育趋势,逐渐引起人们的关注和重视。学生学习满意度是高校教育质量的切入点,对改善学习体验至关重要。本文以影像艺术类课程的“跨界理念”教育为背景,基于“嵌套论”和期望理论重点考察社会联结、共同目标对学习满意度的作用机制,并检验社会信任在二者关系中的调节作用,旨在为教育者构建可持续发展的跨界教学环境,提高大学生的跨界学习能力提供建议。

关键词:跨界学习;福建省本科高校;影像艺术类课程;学习满意度;实证研究

中图分类号: G420 文献标识码: A 文章编号: 1672-8122 (2025) 01-0137-04

基金项目: 2022年福建省本科高校教育教学研究项目:“新文科背景下影像艺术类课程‘跨界理念’教育的探索与实证研究”(FBJG20220184)。

一、引 言

“跨界”是设计领域中的一个新概念,它强调思维的超越,核心是“创新”。跨界学习是一种共同体模式下的活动系统,它鼓励个体跨向外界汲取营养、捕捉灵感,从而开拓思路,有助于培养学生的创新思维。

近年来,跨界学习逐渐成为学界的研究热点。彭静、李爽等学者发现学生的满意度、学术参与度和个人情绪是影响教学成效的重要因素[1-2]。因此,高校在开展跨界教育实践时,要重视学生自身的意愿,从本质上捕捉个体在社会网络中的能动属性。程红艳、侯延昭等学者通过实证研究发现,“学术共同体”视角下的跨界学习具有较强的社会化属性[3-4]。因此,跨界学习与社会话题联系紧密相关。对有关文献进行梳理后发现,学界对跨界学习的研究大多集中在宏观层面,对特定领域的学生个体关注较少。

数智时代,随着信息技术的快速发展,算法图像、数据体验与消费信息反馈等新技术和新概念不断推动影像艺术创作者与教育主体开展“跨界”实践,主要体现在两个层面:第一,影像艺术本身的跨界联合创作;第二,影像艺术跨界人才的输出。前者着重思考高校在社会网络中的专业发展动态需求,后者强调在界限的不断跨越、关联与互动过程中形成跨界能力。因此,本文以影像艺术类课程的“跨界理念”教育为背景,基于“嵌套论”和期望理论重点考察社会联结、共同目标对学生学习满意度的作用机制,并检验社会信任在二者关系中的调节作用,进行深度探讨。

二、相关理论和模型

跨界学习要求教学主体探索教育与外部社会系统之间的关系。社会系统的动态性特征决定了其复杂性,学者吴康宁提出了“嵌套论”,认为教育“深嵌”于社会的政治、经济、文化结构之中并受其制约[5]。程红艳等学者从个体在社会关系网络中的能动性出发,揭示了二者的关系[3]。这些研究都为我们关注和理解个体感知与体验提供了理论和现实参考。

跨界学习的本质是现代社会多元主体之间的合作,社会信任是合作发生的“土壤”,能为广泛的社会合作提供心理准备[3]。跨界学习还是一种基于“边界资源”的学习组织形式,其主要特性是目标性。目标性是指组织的集体目标、使命或共同愿景。共同目标的确立有助于促成组织内部成员达成共识、增进理解,使成员在拥有获得感的同时也能对他人的需求给予积极、有价值的支持和反馈,从而形成持续性的内外联结。这种以信任为前提,以共同愿景、共同需求为纽带的社会联结是跨界学习实践的重要支持。

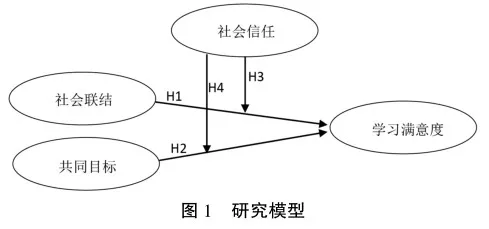

根据已有论证与模型理论,构建模型如图1。

(一)社会联结与学习满意度

社会联结是指个体与组织内其他成员的接触程度和可达性[6]。从个体感知角度来看,就是个体与社会成员保持亲密人际关系的主观知觉。社会联结倾向较高的个体能感知到自己与他人的亲近关系,表现出较高的社会群体活动参与意愿;社会联结倾向较低的个体难以有效管控自己的需求和感受,倾向于回避那些能够强化其社会联结的社交机会[7]。因此,如果学生与同龄人缺乏联系,没有获得足够的师生互动,其学习成效和认知都会受到负面影响[8]。也就是说,学生社会联结倾向的强弱会影响其参与学习活动的意愿。学习满意度作为一个重要的心理维度,也会影响参与意愿。由此提出假设:

H1:社会联结能够正向影响学习满意度。

(二)共同目标与学习满意度

共同目标是指个体与组织内其他成员共享集体目标、使命和愿景的程度[6]。清晰的共同目标是整合知识、满足团队工作需求的必要条件,与团队创新水平息息相关[9]。在影像艺术类课程跨界学习过程中,每个独立的个体都是创造源,团队的创造力是个体互动作用的结果。在互动过程中,个人与他人交往的愿望得到满足,归属感越来越强,能反向作用于学习者,以维持目标导向活动。共同目标能将人们团结在一起,使他们分享知识并得到积极的反馈和评价,增强个体与组织成员之间的相互理解和思想交流[6]。学生、师生之间的互动是影响学习满意度的重要因素。因此,提出假设:

H2:共同目标能够正向影响学习满意度。

(三)社会信任的调节作用

社会信任是指个体接受其他组织成员的程度,它是合作发生的“土壤”,能改善组织成员之间的互动,增加凝聚力[6]。王莉红等学者经过实证研究后发现,社会信任与主观幸福感正相关[10]。主观幸福感包括满意度、生活幸福感以及对未来的信心,它能培养与他人的信任关系,而信任对教育工作者与学生保持良好的关系至关重要。因此,本文认为社会信任能够通过调节个体之间的亲密性和联结性影响学习满意度(H3)。

学生对学习、交往对象的信任能影响其信息需求满足程度,较高的信任能降低信息搜寻成本,有利于个体获取清晰、可获得、可分享的信息,从而给团队成员带来有价值的结果,进而促使组织目标实现[9]。简言之,社会信任能够增进人与人之间的理解,促进信息交流,双方在共通的意义空间里趋向一致,个体在学习活动中的受益感也进一步增强。因此,本文认为社会信任能够通过调节共同目标影响学习满意度(H4)。

总之,就社会关系网络而言,社会信任能够在社会联结、共同目标和学习满意度之间的关系中发挥正向调节作用。然而,跨界学习作为一种新的社会性学习方式,总是伴随着学生对教学的期望和感知。当学生对教学的期望低于其感知到的学习效果时,由此产生的感知落差会使其满意度相对较高,反之则满意度降低。满意度是对相关行为的事后主观感受,其核心是期望[11]。目前,基于期望理论的满意度测量方法已经被广泛运用到教育、社会保障等领域。基于期望理论,提出以下假设:

H3:从期望角度来看,社会信任负向调节社会联结与学习满意度之间的关系。

H4:从期望角度来看,社会信任负向调节共同目标与学习满意度之间的关系。

三、数据收集

采用分层随机抽样法,选取福建省各层次四年制本科院校学生进行调查。为了选取更合适的样本对象,缩小样本范围,本文主要面向广播电视编导、数字媒体艺术、广告学等专业学生展开。要求受测试对象有过跨界学习活动,包括跨学科课程、项目、实习,以及与其他专业的学生、教师和从业人员的社交互动及合作。通过调查问卷调研学生跨界学习的具体细节,共回收有效问卷305份。问卷和研究模型通过修改现有的量表形成。以Chow W[6]和Yong S H等学者[12]的研究为基础,采用Wong W H等学者[13]为探究高等教育中学生满意度与互动情况设计的问卷,从三个方面(学术、机构和大学生活)共八个项目进行考察,变量测量选用李克特量表,包括“非常不同意”“比较不同意”“一般”“比较同意”“非常同意”五个维度。

四、结果与讨论

(一)结果

本文使用SPSS 25. 0进行数据分析,得出信度系数为0. 829,说明数据信度质量高。分析项的CITC值均大于0. 4,说明分析项之间具有良好的相关关系,信度水平良好。

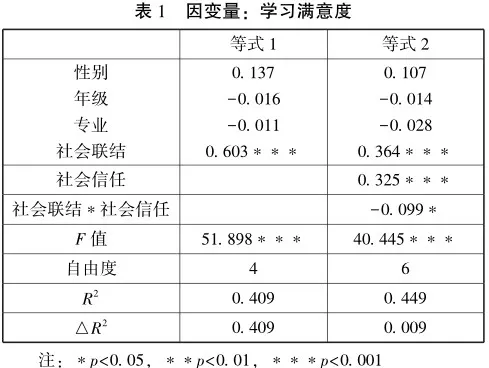

在控制性别、年级和专业的情况下,检测社会联结对学习满意度的直接效果,以及社会信任的调节效果(如表1)。

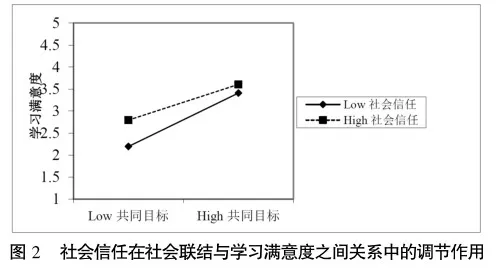

等式1显示社会联结对学习满意度的直接作用显著(β=0. 603, p<0. 001),等式2显示社会联结与社会信任对学习满意度的作用显著(β= -0. 099, p< 0. 05)。进一步斜率分析表明(如图2)。

对于社会信任水平较低的个体,其社会联结对学习满意度具有显著的正向作用(simple slope = 0. 201, t=5. 267, p<0. 001);对于社会信任水平较高的个体,社会联结虽然也会对其学习满意度产生正向作用,但作用较小(simple slope = 0. 194, t = 3. 669, p< 0. 001),这表明随着个体社会信任水平的提高,社会联结对学习满意度的影响作用呈逐渐降低趋势。

检测共同目标对学习满意度的直接效果,以及社会信任的调节效果(如表2)。

等式1中显示共同目标会正向影响学习满意度(β=0. 648, p<0. 001),等式2显示共同目标与社会信任对学习满意度的作用显著(β= - 0. 101, p < 0. 05)。进一步斜率分析表明(如图3)。

对于社会信任水平较低的个体,共同目标对学习满意度的正向作用显著( simple slope = 0. 181, t = 7. 095, p<0. 001);对于社会信任水平较高的个体,共同目标虽然也会对学习满意度产生正向作用,但作用较小(simple slope = 0. 180, t = 5. 322, p<0. 001),表明随着个体社会信任水平的提高,共同目标对学习满意度的预测作用呈逐渐降低趋势。

(二)讨论

基于“嵌套论”和期望理论,本文在“个体-外部”社会系统交互的视角下,构建了以社会信任为调节变量的模型。明确了社会联结和共同目标如何影响学习满意度(直接作用),并回应了二者在什么条件下对学习满意度的影响更显著的问题(社会信任的调节作用),得出以下结论:

H1和H3得到支持,即个体的社会联结和共同目标对学习满意度均有显著正向作用。当个体社会联结较强时,其学习满意度提高,反之则降低,这与其他学者的研究结果一致[14]。社会联结能够增强个体人际关系的广度和深度,为其带来社会资源和心理支持,进而反向增强个体对组织成员的信任。高社会联结的个体往往表现出更高的参与度,学习效果也更好。此外,成员对共同目标认同度高的组织环境能够增强个体的归属感和社会联系,改善个体的心理认知发展过程,提高其学习活动的体验感。而相互认同感所带来的良好学习环境也能正向影响课堂行为,从而提高学生的学习满意度[15]。

H2和H4得到支持,即社会信任在学习满意度、社会联结和共同目标之间的关系中起到了调节作用。具体而言,高社会信任的个体对学习活动的参与度以及与组织成员之间交流互动都更强。在跨界学习活动中,社交互动是必不可少的环节,建立和保持良好互动关系的学生能够通过密切的社会关系加强与同龄人之间的学习协作,获得丰富的经验和技能。因此,在跨界学习活动中,应增强学生、师生之间的信任,促使他们分享信息、经验和资源,减少信息获得成本,提高学习效率。然而,从期望理论角度,社会信任感高的个体会设定较高的自我期望,他们认为自己需要满足他人的期待,以维护在社会中的良好形象[16]。这种压力会导致他们在学习过程中面临更大的焦虑和压力,从而影响学习满意度。同时,在与他人合作、分享信息的社交互动过程中,若合作伙伴表现不佳,或者合作过程中出现问题,也会影响他们的学习满意度,这种情况在艺术类专业学生的团队协作中并不少见。此外,高社会信任的个体通常会寻求社会支持和联系,而缺乏合理的社会支持系统,个体在学习过程中得不到认同,也会对学习满意度产生不利影响。因此,在跨界学习活动中,应建构合理的社会支持系统。

五、结 语

外部社会支持系统以及社会互动关系是影响学生学习满意度的重要因素。本文揭示了跨界学习中,学生对学习过程及活动体验感认知机制的个体差异,明确了跨界学习的设计重点,对提高学生对现代社会学习与社交环境的适应性,完善跨界学习满意度模型有一定的推动作用。我们应深刻理解个体在跨界学习中的动态需求,构建和谐、可持续的社会性学习新样态;综合理解影响跨界学习的复杂因素,合理构建良好的社会网络关系,营造可持续的跨界学习环境。

本研究也存在一些不足,需要在今后加以完善。例如,以福建省大学生为调查对象,存在抽样偏差,结果不够全面;使用的调查手法不够多样,未综合考虑复杂的环境因素。所以今后还应使用结构访谈法,考察个体的自我期望、社会公平感等特征,进行深入的定性研究。

参考文献:

[1] 彭静,蔡亮.互动教学组织方式对学生情绪及参与意愿的影响研究[J].无锡职业技术学院学报, 2022,21(4):40-45.

[2] 李爽,黄治霞,蔡草原,等.混合学习情境下认知负荷对学习投入机制的调节作用[J].开放教育研究,2023,29(4):90-100.

[3] 程红艳,杜佳慧,李伟.信任、合作与参与:教育改革的社会基础[J].教育研究,2023,44(1):36-46.

[4] 侯延昭,陈尔东,罗英姿.何以输出自由跨界的“多才多艺博士”———基于Nature全球博士生调查数据的实证研究[J].研究生教育研究,2023(1):35-44.

[5] 吴康宁.改革·综合·教育领域———简析教育领域综合改革之要义[J].教育研究,2014,35(1):41-46.

[6] Chow W S,Chan L S. Social network,social trust, and shared goals in organizational knowledge sharing[J]. Information and Management, 2008, 45: 458–465.

[7] 吴明证,李阳,王洁,等.家庭仪式与大学生幸福感的关系:社会联结与自我控制的链式中介作用[J].心理科学,2021,44(6):1346-1353.

[8] 吴祥恩,陈晓慧.混合学习视角下在线临场感教学模型研究[J].中国电化教育,2017(8):66-73.

[9] 王莉红,顾琴轩,俞明传.创造力由个体向团队涌现的边界机制:目标共享与多元化视角[J].科技管理研究,2016,36(20):123-129.

[10] 谭旭运,董洪杰,张跃,等.获得感的概念内涵、结构及其对生活满意度的影响[J].社会学研究, 2020,35(5):195-217+246.

[11] 姚建平.期望还是资本:中国社会保障满意度状况影响因素研究[J].社会科学辑刊,2023(3): 74-83.

[12] Yong S H,Kim B,Lee H,Kim Y G. The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT,2013,33(2):356-366.

[13] Wong W H,Chapman E. Student satisfaction and interaction in higher education [ J]. Higher education,2022,85(5):957-978.

[14] Singh K,Lee S,Labianca G,etal. Multi-Stage Machine Learning Model for Hierarchical Tie Valence Prediction [ J ].ACM TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE DISCOVERY FROM DATA,2023, 17(6).

[15] 王宇.独立学院大学生课堂问题行为的成因与对策研究[J].兰州教育学院学报,2014,30(6):107-108+120.

[16] 李新翠.学习共同体:激发教师专业自觉的发展模式[J].教师发展研究,2022,6(3):71-77.

[责任编辑:喻靖雯]