改革开放以来中国贫困治理的政策演进逻辑与政策工具选择

摘 要:贫困是人类社会的顽疾,消除贫困是国家贫困治理的核心目标,也是通向共同富裕的必由之路。文章运用量化文本分析方法,对1978—2020年间402份国家层面发布的扶贫政策进行了系统分析。研究发现,自改革开放以来,中国的贫困治理经历了多个重要的转变:首先,治理对象从“贫困县”和“贫困村”逐渐转向具体的“贫困户”;其次,治理主体从“政府包揽”逐渐转向“各方联合参与”;第三,治理模式从“输血式贫困治理”转向“造血式贫困治理”;最后,治理路径从“单纯的资金投入”逐渐演变为“多措并举”的综合治理策略。在贫困治理政策工具的选择上,供给型政策工具、环境型政策工具和需求型政策工具的总体比重分别为47.2%、40.4%和12.4%,形成了以供给型政策工具为主导、环境型和需求型政策工具逐渐增加的贫困治理结构。通过改善生产力系统的主体性、中介性和客体性要素,实现了贫困地区生产力的跨越式开发与大幅度提升,为政府能够源源不断地为贫困地区提供政策倾斜奠定了坚实的物质基础。文章的研究有助于深入理解中国贫困治理实践的规律与历史经验,为乡村振兴阶段的政府治理提供理论支持和政策启示。

关键词:贫困治理 演进逻辑 政策工具 量化文本分析

DOI:10.19592/j.cnki.scje.420912

JEL分类号:I32, I28, H53 中图分类号:F323.8

文献标识码:A 文章编号:1000 - 6249(2025)01 - 018 - 19

基金项目:本文受国家自然科学基金重点项目“相对贫困的识别、监测与治理”(72133004);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“宏观政策的经济分析与定量评估”(22JJD790049);中国博士后科学基金面上资助项目“高质量发展背景下多元政策目标与地方政府行为研究”(2023M743443)的资助。

一、问题提出

共同富裕是中国特色社会主义的本质要求,也是社会主义制度优越性的本质体现。党的二十大报告指出,“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”“实现全体人民共同富裕是中国式现代化的本质要求”(习近平,2022a)。消除贫困,是实现共同富裕的题中应有之义,是通向共同富裕的必由之路。改革开放以来,中国毫不动摇、一以贯之地推进贫困治理,特别是党的十八大以来,党中央把扶贫开发工作纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中,党的十九大更是将“脱贫攻坚战”作为“三大攻坚战”之一,摆在治国理政的重要位置上。经过全党全国各族人民的共同努力,中国贫困治理实践取得了举世瞩目的成绩:从历史纵向的角度看,在现行贫困标准下,全国832个贫困县实现摘帽,12.8万个贫困村顺利出列,9899万农村贫困人口完成脱贫,历史性解决了绝对贫困问题;从国际横向的角度上看,以国际贫困标准来衡量,中国的减贫人数占同时期全世界减贫人数的70%以上,为全球减贫事业做出了重大贡献①。

中国消除绝对贫困的伟大实践和宝贵经验,深化了对人类贫困治理规律的认识,丰富发展了贫困治理理论。政策文本在一定程度上体现了政府的执政理念,是政府治理展开政策实践的“印记”,也是政策实践过程可溯源的客观记录。扶贫政策是中国贫困治理实践的重要工具,是推进扶贫工作的行动指南,成千上万的扶贫政策是中国贫困治理实践的客观书面记录,在中国贫困治理实践中发挥了举足轻重的作用。与已有文献不同,本文通过对改革开放以来402份国家发布的扶贫政策文本进行系统梳理和分析,理论与实践相结合,定性分析与定量分析相结合,厘清中国贫困治理的演变情况与演变特征,提炼出中国贫困治理伟大实践的历史经验和经济逻辑,为构建具有中国特色的贫困治理话语体系提供学理支撑。对中国贫困治理的研究不仅有助于改变全球贫困治理与发展领域长期以来一直由西方话语体系主导的被动局面,而且对于乡村振兴时期政府治理也有着非常重要的参考价值。

本文的创新主要体现在以下三个方面:第一,研究方法创新。现有文献对中国贫困治理的研究主要聚焦于精准扶贫、健康扶贫等具体扶贫手段以及扶贫政策的执行等领域,但对扶贫政策的研究主要使用的是定性分析方法,而利用文本计量方法,从扶贫政策文本中挖掘出有用信息的研究相对较少,本文的研究将丰富这一领域的文献;第二,研究视角创新。已有相关文献主要针对某一维度的扶贫问题进行政策文本量化分析,如教育扶贫、健康扶贫、科技扶贫、产业扶贫、生态扶贫等,或者局限于省市层面的政策文本,如甘肃省、安徽省等,鲜有文献基于国家层面,围绕扶贫政策总体的演变情况和演变特征展开文本量化分析,本文的研究将丰富这一领域的文献;第三,研究工具创新。少量采用量化方法进行政策文本分析的文献,所使用的研究工具主要是Nvivo和ROST CM6,可视化工具主要是UCINET6,而本文采用Python作为研究工具、Gephi作为可视化工具对扶贫政策文献进行量化分析,可以使研究结果得到更直观更清晰的呈现。

本文接下来的安排如下:第二部分梳理改革开放以来中国贫困治理的历史演变;第三部分总结改革开放以来中国贫困治理的政策演进逻辑;第四部分分析改革开放以来中国贫困治理的政策工具选择;第五部分阐明改革开放以来中国贫困治理的经济逻辑;最后得出全文结论并提出政策启示。

二、改革开放以来中国贫困治理的历史演变

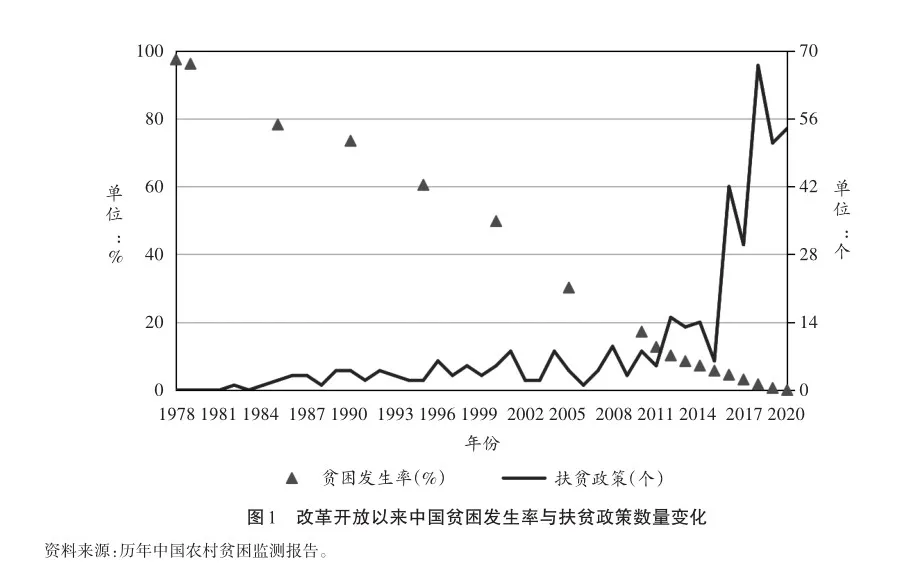

1949年,新中国刚刚成立时,国家一穷二白,人民生活处于极端贫困状态。中国共产党带领人民完成了社会主义革命,确立了社会主义基本制度,不断推进社会主义建设,为治理贫困奠定了坚实基础(燕继荣,2020)。改革开放以来,党的十一届三中全会摒弃了“以阶级斗争为纲”的错误方针,将党和国家的工作重心转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设上来,同时开启了中国式贫困治理的新征程。按照现行贫困标准②,1978年中国贫困人口高达7.7亿人,贫困发生率为97.5%,但到了2020年末,中国已经历史性地解决了绝对贫困问题,如图1所示。短短三十多年时间,中国贫困治理实践可谓创造了人类减贫史上的伟大奇迹,在通向共同富裕的道路上迈出了坚实的一大步。

消除贫困离不开有效的贫困治理。从图1可以看出,中国贫困发生率急剧下降的背后对应着国家扶贫政策数量的相应增长。与此同时,中国贫困治理实践也随着国家经济社会的发展经历多个不同阶段,从改革开放初的体制改革和解决温饱,到新世纪的巩固温饱,再到新时代的全面小康,每个阶段都有不同的治理目标和治理特征。参考汪三贵和胡骏(2020)的划分思路,结合关键时间节点国家出台的重要扶贫政策文件,本文将中国改革开放以来的贫困治理实践划分为四个阶段:体制改革主导的扶贫阶段、解决温饱的开发式扶贫阶段、巩固温饱的全面扶贫阶段以及全面小康的精准扶贫阶段。以下是中国贫困治理四个阶段的演变历程。

(一)第一阶段:体制改革主导的扶贫阶段(1978—1985年)

改革开放之初,中国依然是世界上最贫穷的国家之一,全国仍有2.5亿农村人口处于未得温饱的贫困状态①。1981年6月,党的十一届六中全会指出,“在社会主义初级阶段,我国社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”(中共中央文献研究室,1982)。由于人民公社化运动缺乏激励和监督机制,导致农民缺乏生产积极性、土地生产率低下以及社会生产落后,体制机制改革自然就成了中国政府缓解贫困的首要手段。首先,在农村建立起“包产到组,包干到户”的家庭联产承包责任制,该制度的特点是自主经营、自负盈亏,替代了之前导致生产效率低下的“公平”的分配制度和统一核算、集体生产的经营制度,大大解放了生产力。其次,大幅度提高粮棉等重要农副产品的收购价格,以此来激发农村群众生产农副产品的积极性。再次,通过拓宽农产品议购议销的范围以及减少统购统派品种的方式,改革了原有的农产品流通制度和购销制度。最后,引导农户开展多种经营,拓宽获得收入的渠道。这一时期的经济体制改革与农村经济发展带来了巨大的减贫效应,到1985年末,中国农村贫困人口约为6.61亿人,相比改革开放之初减少了一亿多贫困人口,贫困发生率由原来的97.5%下降到78.3%(国家统计局农村社会经济调查总队,2000)。

(二)第二阶段:解决温饱的开发式扶贫阶段(1986—2000年)

20世纪80年代后期,中国农村改革的溢出效应下降,城市与农村之间、沿海与内陆之间开始出现区域发展不平衡问题,单纯靠经济全面增长和整体性的制度改革很难继续缓解部分地区的贫困问题。因此,扶贫开发工作被中国政府纳入社会发展和国民经济的总体规划中。1986年5月16日,国务院设立了独立负责扶贫工作的机构——国务院贫困地区经济开发领导小组(1993年更名为国务院扶贫开发领导小组)。自此,大规模、有计划、有组织的扶贫开发行动在全国范围内拉开了序幕,这也标志着贫困治理开始不可避免地被行政管理的制度逻辑嵌入。针对区域发展不均衡问题,中国确立以贫困地区为重点,实施有计划有针对性的扶贫开发政策。1994年4月,国务院颁布了《国家八七扶贫攻坚计划(1994—2000年)》,力争用7年左右的时间基本解决全国农村贫困人口的温饱问题。自上而下的大规模扶贫开发行动进一步减轻了农村贫困程度,贫困人口继续大幅度减少。到2000年底,除了少数社会保障对象和生活在自然环境恶劣地区的特困人口,以及部分残疾人以外,全国农村贫困人口的温饱问题已基本解决,《国家八七扶贫攻坚计划》确定的战略目标基本实现。以现行贫困标准衡量,到2000年末,中国农村贫困人口4.62亿人,比1985年末减少近2亿人,农村贫困发生率下降到49.8%,比1985年末下降了28.5个百分点(国家统计局住户调查办公室,2020)。

(三)第三阶段:巩固温饱的全面扶贫阶段(2001—2010年)

20世纪末,中国已解决了大多数农村贫困人口的温饱问题,基本的温饱不愁目标已顺利完成,但随着贫富差距的扩大,部分地区贫困程度不断加深,少数贫困人口仍存在温饱水平不稳定、温饱标准较低的问题。国家适时确立了尽快解决少数贫困人口温饱问题、巩固温饱成果、提升贫困地区基本生产生活条件的奋斗目标,出台了大量的扶贫政策。2001年6月13日,国务院发布《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》,确定了“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫、全面发展”的治理方针,基本目标概括起来就是“巩固温饱成果,为达到小康水平创造条件”。至此,贫困治理实践进入解决温饱和巩固温饱并举的新阶段。与此同时,国家不断完善贫困标准及贫困治理的瞄准机制,坚持综合开发、全面发展及建立最低生活保障制度,不仅有效促进了贫困人口的收入增长,还在一定程度上缓解了贫困地区收入差距的扩大。以现行贫困标准衡量,2010年末中国农村贫困人口1.66亿人,比2000年末减少近3亿人,农村贫困发生率下降到17.2%,比2000年末下降了32.6个百分点(国家统计局住户调查办公室,2020)。

(四)第四阶段:全面小康的精准扶贫阶段(2011—2020年)

随着温饱问题的全面解决和巩固加强,中国贫困治理进入了一个新阶段。这一时期,贫困问题主要表现在特殊贫困矛盾突出,致贫因素多种多样,贫困人群内部构成复杂的特征日益凸显,连片特困地区经济发展相对滞后。中国政府根据时代发展变化,大幅度提高了国家扶贫标准,全国2010年底的贫困人口由原标准下的2688万人扩大到1.66亿。面对新贫困标准下扶贫开发的“硬骨头”,党中央因势利导制定了精准扶贫的工作机制,顺利实现了全面小康的千年奋斗目标。2011年12月1日,中共中央、国务院印发了《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》,指出新时期扶贫工作的总体目标是稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿,保障其义务教育、基本医疗和住房,即“两不愁,三保障”。其中,“两不愁”侧重于巩固前期贫困治理成果,“三保障”侧重于解决长期发展能力问题,是新时期扶贫工作需要关注的重点。党的十八大以来,国家实施“精准扶贫、精准脱贫”战略,全面打响了脱贫攻坚战,扶贫工作取得了决定性进展。扶贫开发方式由“大水漫灌”转向“精准灌溉”,扶贫资源使用由多头分散转向统筹集中,扶贫考评体系由侧重考核地区经济发展指标转向考核脱贫成效(汪三贵,2019)。经过全党全国各族人民的共同努力,中国贫困治理实践取得了举世瞩目的成绩。在现行贫困标准下,到2020年底,全国832个贫困县已实现摘帽,12.8万个贫困村已顺利出列,9899万农村贫困人口已完成全部脱贫,中国历史性解决了绝对贫困问题。

脱贫攻坚取得全面胜利后,中国贫困治理工作的重心将从绝对贫困治理转向相对贫困治理,同时进入全面推进乡村振兴阶段,在全面建设社会主义现代化国家新征程中谱写共同富裕新篇章。脱贫攻坚阶段为共同富裕奠定了物质基础,乡村振兴阶段为共同富裕提供不竭动力,两个阶段一脉相承,共同引领全体人民沿着共同富裕的康庄大道开拓前进。

三、改革开放以来中国贫困治理的政策演进逻辑

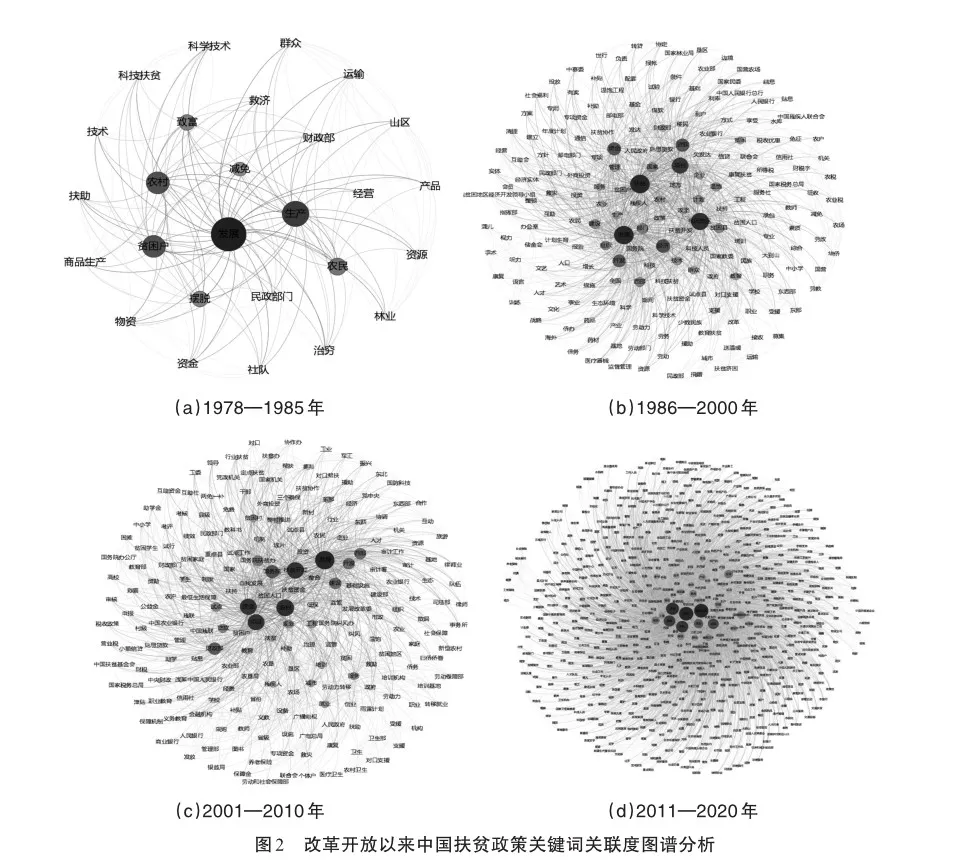

扶贫政策是中国贫困治理实践的重要载体,是推进扶贫工作的行动指南,成千上万的扶贫政策是中国贫困治理实践的客观书面记录,在中国贫困治理实践中发挥着举足轻重的作用。基于中国改革开放以来402份国家层面发布的扶贫政策文本①,本文利用jieba库获取其高频关键词与频数,采用Python软件构建高频词之间的共现矩阵②,并利用可视化软件Gephi,绘出各阶段扶贫政策文本中高频关键词关联度图谱(如图2),以考察改革开放以来中国贫困治理政策的演进逻辑。

(一)治理对象:从贫困县、贫困村到贫困户

作为扶贫政策的服务对象与受益者,在不同的贫困治理时期,扶贫的对象单元也会发生变化。从图2(a)至2(d)可以看出,在锚定扶贫对象时,中国历经了由贫困县转变为贫困村再转变为贫困户的变化过程,由此可见,中国的贫困扶助对象经历了从宏观到微观、从笼统到精准的过程。在开发式扶贫阶段中,国家贫困治理主要瞄准的是贫困县,而后依次被贫困村和贫困户所取代:全面扶贫阶段的主要治理对象是贫困村,精准扶贫阶段的主要治理对象是贫困户。

改革开放后,国家将贫困山区作为扶贫重点,区域性扶贫之路就此开启。1984年中共中央、国务院在发布的政策文件中,明确提出了扶贫“应集中力量解决十几个连片贫困地区的问题”,因此,这一时期的扶贫政策聚焦的贫困扶助对象正是这些连片特困区。1986年,贫困地区经济开发领导小组成立,由于当时中国政府的财力有限,为了更加集中、高效地使用资金,重点攻克特困地区的贫困难题,将贫困县的入选条件设置得较为严格,因此“贫困县”的概念才开始在政策中出现。2000年之后,贫困人群逐渐由以县域为中心的分布状况转变成以村落为中心的分布状况,农村地区大范围的贫困得到明显缓解,此时贫困人口呈现出碎片化、零散化的新特征。有鉴于此,中国政府及时调整扶贫政策的瞄准对象,开始将扶贫对象设置为贫困村,并积极实施整村推进式的扶贫开发。不过,部分地区仍存在脱贫成效不明显的困境,究其原因,在于贫困对象的识别不够精确①。2010年之后,以区域开发为重点的农村扶贫开始出现对象瞄准精度下降、减贫速度放缓、扶贫成效不显著等问题,亟需调整扶贫方略,增强扶贫对象的针对性。在此背景下,2013年11月,习近平总书记到湖南十八洞村考察时创造性地提出了“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示(人民日报海外版,2020)。自此,以贫困户为主要瞄准对象的精准扶贫开始成为中国扶贫的主流政策。

(二)治理主体:从政府包揽到各方联合参与

“集中力量办大事”是中国政府在贫困治理实践中的显著优势,因此政府主导的扶贫模式成为中国贫困地区摆脱贫困的根本保障。由图2(a)可以看出,1986年之前,政策文本仍以“发展”“生产”“贫困户”“农村”“减免”“经营”“农民”“致富”等表征政府主导的关键词为主①,而“企业”“产业”“社会”“社会组织”“帮扶”“定点扶贫”等代表政府之外力量的关键词还没有在政策文本中出现,说明此时社会各界力量尚未充分调动起来,贫困治理工作仍由政府包揽。

贫困治理是一项系统性工程,离不开全社会各方力量的共同参与。正如习近平总书记在部分省区市脱贫攻坚与“十三五”时期经济社会发展座谈会上指出的:“扶贫开发是全党全社会的共同责任,要动员和凝聚全社会力量广泛参与”(中共中央党史和文献研究院,2018)。由图2(b)—(d)的词频分析结果可知,自1986年开始,“企业”“产业”“社会”“社会组织”“帮扶”等逐渐成为政策文本中的高频词汇。随着时间的推移,中国越来越重视和鼓励全社会各方力量积极投身于贫困治理事业之中,让更多人成为扶贫事业的参与主体。特别到了精准扶贫时期,体现社会力量参与的特征词与频率尤为突出,在此期间的政策文本中,“企业”出现534次、“产业”出现502次、“帮扶”出现493次、“定点扶贫”出现409次、“消费扶贫”出现150次、“社会组织”出现135次、“对口帮扶”出现124次、“网络扶贫”出现115次,等等。这说明中国的扶贫主体完成了从政府大包大揽到政府主导下的各方力量联合参与的积极转变。

(三)治理模式:从输血式扶贫到造血式扶贫

党和政府最初的扶贫手段是以“输血”式的物质帮扶为主,此时的政策文本中,“资金”“物资”“资源”“减免”“救济”“扶助”等均为高频关键词。随着时间的推移,这种“输血”式扶贫的弊端越来越明显:许多脱贫户因“输血”中断而再度陷入贫困。“收入贫困”及其所导致的物质匮乏仅是贫困的外在表现形式,造成贫困的真正内因是“能力贫困”,内部因素对贫困家庭脱贫、返贫的影响大于外部因素(孟婷,2023)。因此,“输血”式扶贫无法从根本上解决贫困问题。于是,自1986年开始,中国每年拨出144亿元专项资金,进行开发式扶贫,变“输血”为“造血”,强调增强贫困地区造血功能。相应地,“发展”“开发”“扶贫开发”“项目”“贷款”“经济”“建设”“生产”等关键词在扶贫政策文本中出现的频率也越来越高。

随着贫困治理实践的不断推进,产业扶贫和教育扶贫越来越成为培育内生脱贫动力不可或缺的手段。一方面,发展产业是激活脱贫致富内生动力的关键和基础举措,没有产业,没有经济上的稳定后续来源,就没有真正意义上的脱贫。习近平总书记强调,“发展产业是实现脱贫的根本之策”“把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路”(中共中央党史和文献研究院,2018)。在精准扶贫阶段的政策文本中,众多与产业发展相关的词汇均成为高频关键词,比如,“就业”出现971次“,创业”出现908次,“电商”出现660次“,产业”出现502次,“金融扶贫”出现472次“,水利扶贫”出现427次,“光伏扶贫”出现348次,“旅游扶贫”出现179次“,产业扶贫”出现128次。另一方面,党的十八大以后,文化型贫困逐渐成为制约中国贫困地区贫困人口摆脱贫困的“硬骨头”。习近平总书记指出,“治贫先治愚、扶贫先扶志”(中共中央党史和文献研究院,2018)。“志智双扶”成为脱贫攻坚阶段扶贫政策的重点之一。贫困人群根深蒂固的生活方式会让其产生相同的行为方式和类似的价值观,进而会形成一种自发实现贫困代际传递的共性贫困亚文化,在这种贫困文化的影响下,贫困者很难再适应新的环境并抓住新的机会来摆脱贫困(Lewis,1959)。在实践中,经济脆弱性会随着家庭的受教育水平、金融知识以及健康水平的提高而有所缓解(臧旭恒和项泽兵,2023)。发展教育可提升劳动者的综合素质,促进贫困人口掌握脱贫致富本领,阻断贫困代际传递(王嘉毅等,2016)。在精准扶贫阶段的政策文本中,“教育”“培训”“科技”“文化”“教育扶贫”等词频大幅度上升,其中“教育”出现840次,“培训”出现641次,“科技”出现474次,“文化”出现283次,“技术”出现250次,“教育扶贫”出现98次。

(四)治理路径:从单纯资金投入到多措并举

长久以来,囿于收入性贫困的狭隘认识,中国扶贫的主要方式是增加资金投入。但是,随着时代的发展进步以及贫困治理实践与理论的与时俱进,政策制定者们与学者们都逐渐认识到,将衡量贫困的指标局限于收入单一维度是片面的、不合理的,因为在收入要素以外,还有很多非经济要素如文化、健康、法律等也会影响人们的贫富状况。2007年,牛津大学贫困与人类发展研究中心(OPHI)提出多维贫困指数的概念,替代了之前沿用已久的人类贫困指数,并自2010年起被联合国开发计划署采用,这为中国制定扶贫政策提供了借鉴。在中国,收入型贫困和制度型贫困一直是贫困人口的主要致贫因素,且随着经济社会的发展进步,疾病缠身、文化素质低、交通不便、分配形式、法律意识淡薄、就业形势差等因素越来越成为制约贫困人群摆脱贫困的枷锁。王小林和Sabina Alkire(2009)的研究指出,中国城市和农村家庭都存在收入之外的多维贫困,城市和农村近1/5的家庭存在收入之外任意3个维度的贫困。基于此,中国政府改变了过去依靠增加基础设施、加大资金投入、发展农业生产等来帮助贫困人口脱贫的手段,开始综合运用“社会扶贫”“行业扶贫”“生态扶贫”“专项扶贫”等政策方式。从图2(a)—(d)可以看出,随着经济社会的不断发展以及扶贫事业的不断推进,“科技扶贫”“就业扶贫”“生态扶贫”“网络扶贫”“电商扶贫”“光伏扶贫”“金融扶贫”“水利扶贫”“健康扶贫”“旅游扶贫”“消费扶贫”“产业扶贫”等代表多元扶贫路径的关键词陆续出现,这说明中国的贫困治理路径日益呈现出多维度、多样性的特征,多元化的扶贫之路就此展开。

四、改革开放以来中国贫困治理的政策工具选择

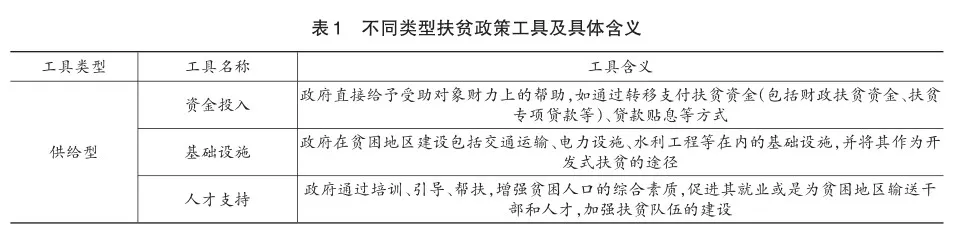

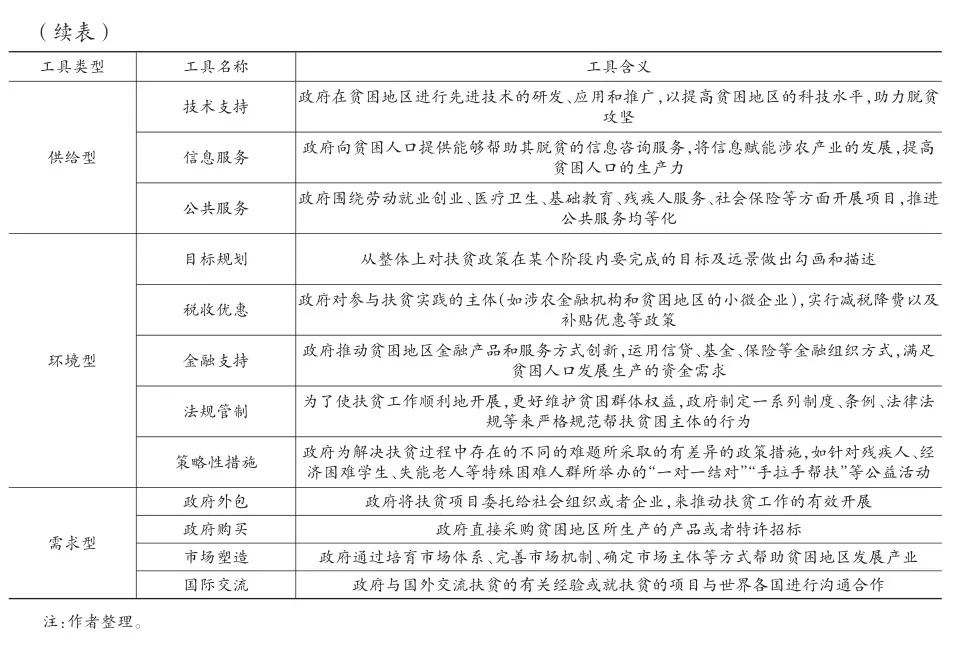

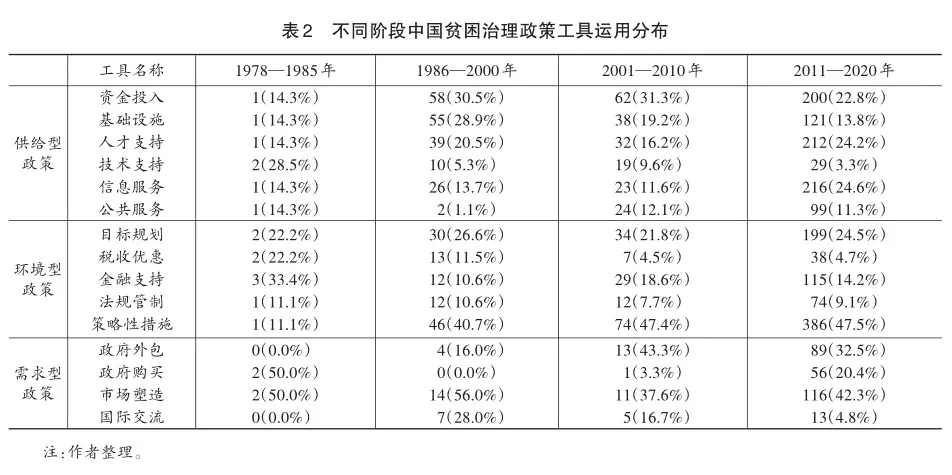

政策发挥作用以及提升政策效率的关键在于政策工具。政策工具是政府机构为了达到政策目的或应对国家治理中存在的难题所使用的方式与手段。实践中常见的政策工具主要包括三种:供给型政策工具、环境型政策工具与需求型政策工具。本文依据政策文本将3种政策工具细分为15个小类工具(如表1所示),对改革开放以来的中国扶贫政策进行统计分析。

(一)贫困治理中的政策工具及作用方式

在扶贫实践中,供给型政策工具主要是指政府以提供资金资源的方式为贫困地区或贫困人群提供帮助,使受助对象能够改变现有的生存环境、生活方式或状态,如资金投入、基础设施、人才支持等,对扶贫工作的展开进行直接推动。环境型政策工具主要是指政府依据不同贫困地区的具体实际,如资源禀赋、历史文化、制度因素等条件,因地制宜地为其制定扶贫法律法规、目标规划、策略性措施等,对扶贫实践的影响往往是间接的,主要是通过优化外部扶贫环境来助推扶贫工作的开展。需求型政策工具主要是指政府通过外部市场拉动的方式推进扶贫工作的开展,如通过政府采购和政府外包等方式来拓宽扶贫渠道、将市场机制引入扶贫产业的发展过程中,增加产业的经济效益。三种扶贫政策工具并非彼此独立、相互割裂的,而是相互联系、共同作用的:供给型政策工具对扶贫工作的开展起着直接推动的作用,通过提供动力帮助贫困群体脱贫;需求型政策工具可以直接拉动扶贫工作,通过培育市场和刺激需求来帮助贫困人口脱贫;环境型政策工具对扶贫虽然没有直接的影响作用,但能通过优化扶贫环境来间接助力贫困人口摆脱贫困。

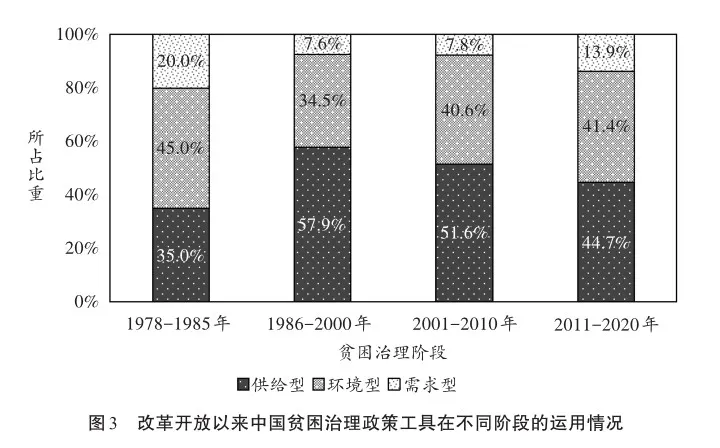

图3给出了改革开放以来我国贫困治理政策工具在不同阶段的运用情况。可以看出,中国贫困治理过程中综合使用了三种类型的政策工具,这与中国贫困发生因素的多元性和贫困表现的多维性是相对应的。整体来看,使用最频繁的扶贫政策工具是供给型扶贫政策工具,平均占比达到47.2%;其次是环境型扶贫政策工具,平均占比为40.4%;而需求型扶贫政策工具占比最小,平均占比为12.4%。这表明中国在扶贫政策工具的选择上对供给型扶贫政策工具和环境型扶贫政策工具有着较为明显的偏好,这也意味着政府更加倾向通过直接提供资金、服务等方式对贫困人群进行帮扶,而在引导其他社会主体参与扶贫实践方面的拉力明显不足。

(二)中国贫困治理中的供给型政策工具

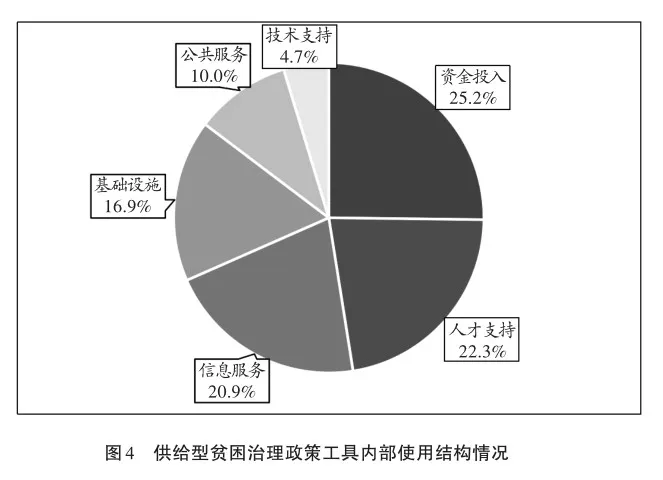

供给型政策工具在中国贫困治理实践中的使用频率最高,占政策工具总量的比重接近50%,说明中国政府十分重视运用供给型扶贫政策工具来帮扶贫困人口。从内部使用结构来看,在供给型政策工具中,使用最多的是资金投入,占比为25.2%,接下来依次是人才支持(占比22.3%),信息服务(占比20.9%),基础设施(占比16.9%),公共服务(占比10.0%)与技术支持(占比4.7%),如图4所示。

资金投入在供给型政策工具中的占比最高,这在情理之中,因为投入的财政扶贫资金、信贷资金等对改善贫困人口的生产生活条件、发展特色优势产业、提高贫困人口生产和就业能力发挥着不可替代的作用,是中国贫困治理工作的有力保障。人才支持占比排名第二,说明中国重视贫困人口的科技文化素质培训,从增强贫困群体的综合素质出发,培育贫困主体的内生增长动力,摒除贫困劳动力“等、靠、要”的思想,从而增强中国农村贫困地区贫困人口的自我建设和可持续发展能力。信息服务的占比也相对较高,这是因为信息是社会发展的重要促进力量,信息化建设能够拓宽贫困地区人民与外界联系的渠道,能把更多就业创业信息和帮扶政策信息带给贫困人口,使得贫困人口能够在与外界进行信息交互的同时转变观念。此外,信息赋能涉农产业还能降低成本、提高农业生产效率,提升农产品附加值,因此信息服务也是不可或缺的扶贫政策工具。基础设施在供给型政策工具中的占比排名第四,从某种程度上看,基础设施供给可以视为间接的资金投入,这是因为建设基础设施也需要政府的财政资金投入,而基础设施的重要性在于它是脱贫的先决条件,交通运输、电力、供水等基础设施建设的发展能够提高贫困人口的生活质量,促进其发展生产力,还有助于贫困地区发展“红色旅游”“乡村旅游”等产业,进而增加收入。涵盖公共卫生、教育、文化、医疗和社会保障的基本公共服务能够为贫困群众提供基本的生活保障,促进公共服务均等化也是贫困人口脱贫后不返贫的重要保障,因此公共服务政策工具的运用能够增进人民福祉,在中国扶贫政策工具的使用中占比不小。

(三)中国贫困治理中的环境型政策工具

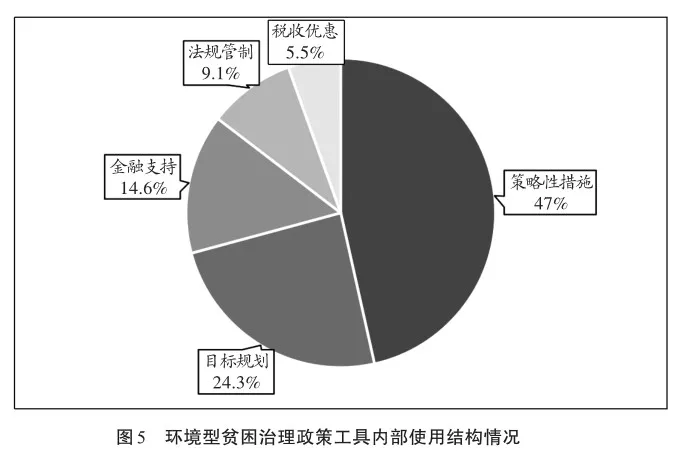

环境型政策工具在中国贫困治理实践中的使用频率也比较高,在扶贫政策工具总量中占比为40.4%,表明中国政府在竭力塑造一个良好的贫困治理环境,但仍未达到理想的程度。从内部使用结构来看,各类政策工具的分布不太均衡,其中,使用频率最高的环境型政策工具是策略性措施,占比将近一半,接下来依次为目标规划(占比24.3%)、金融支持(占比14.6%)、法规管制(占比9.1%)与税收优惠(占比5.5%),如图5所示。

由于历史文化、地理位置等因素不同,不同地区致贫原因也不尽相同,因此各地政府在扶贫实践中,需要立足当地的实际情况,采取策略性扶贫政策,对贫困症结对症下药、“靶向治疗”,这也能够解释为什么策略性措施占比最高。目标规划在扶贫政策的实施过程中起到把舵定向的作用,能够从宏观角度上系统规划扶贫政策的实施,对扶贫开发取得成效具有指导性意义,是下好扶贫攻坚这盘棋的先手棋,因此是一种必不可少的政策工具。金融支持是中国扶贫开发事业的有机组成部分,通过信贷、基金、保险等金融方式向脱贫产业注资来间接降低其金融准入门槛,能够有效解决贫困人口资金不足的困难,激发其脱贫动力,但目前金融支持工具的使用还不足,仍存在较大的提升空间。法规管制通过形成一套标准化、制度化的规范,能够从刚性角度约束扶贫工作沿着正确的轨道顺利开展,但贫困成因的多维性使得政府较难在中央层面建立一套放之四海而皆准的标准或法律法规,这也是该项政策在国家层面的政策工具总量中占比相对较低的原因。税收优惠政策能够降低贫困人口、贫困地区企业负担,激励农业生产经营以及贫困地区的产业发展。

(四)中国贫困治理中的需求型政策工具

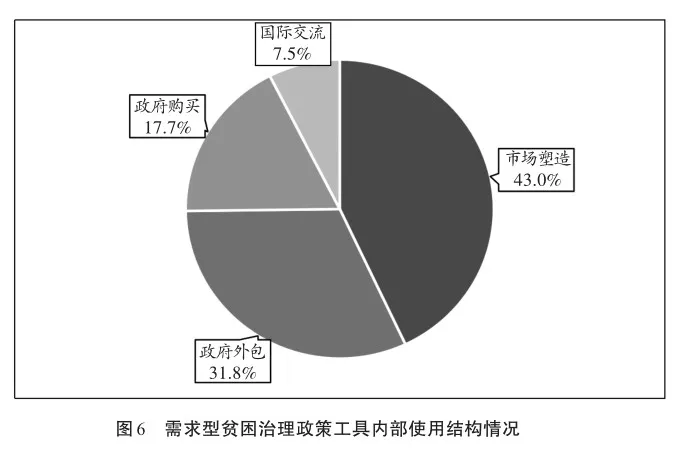

需求型扶贫政策工具在中国贫困治理实践中的使用频率较低,在政策工具总量中的占比为12.4%,说明在中国贫困治理实践中,还未充分发挥好市场的调节作用。从内部使用结构来看,各类政策工具的分布也不均衡。使用频率最高的需求型政策工具是市场塑造,占比为43.0%;其次是政府外包,占比为31.8%;再次是政府购买,占比为17.7%;国际交流占比相对较小,占比只有7.5%,如图6所示。

市场塑造是指以市场为引导,以经济效益为目标,利用贫困地区的自然资源禀赋,发展旅游观光等特色产业,形成扶贫产业市场。贫困人口通过市场可以实现与有效率的生产要素的结合,充分发挥出主观能动性,实现脱贫致富的目标。政府外包和政府购买是将扶贫项目交付给有资质的、更加专业的社会组织机构完成,利用其充足的市场经验,提高项目的经济运行效率,是一种“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”的新型扶贫政策工具。国际交流是同世界上其他贫困国家或地区开展扶贫经验交流,为他国贡献中国的减贫经验和减贫智慧。

(五)不同阶段中国贫困治理政策工具的运用情况

由表2可以看出,中国每个扶贫阶段都使用了三种不同类型的扶贫政策工具。每个阶段供给型扶贫政策工具都是出现频率最高的政策工具,环境型扶贫政策工具的出现频率次之,需求型扶贫政策工具的出现频率最低。从历史变迁的角度看,三类扶贫政策工具在不同的扶贫阶段下呈现出不一样的特征。供给型政策工具的运用总体上呈现出绝对数量不断上升的趋势,并在第四阶段出现快速增长,但其所占比重却是在持续下降的。而环境型政策工具的绝对数量和占比都随着时间的变迁不断上升,这说明中国一直致力于为扶贫工作营造更加良好的政策制度环境。需求型政策工具无论是绝对数量还是所占比重也都随着时间的推移不断上升,说明政府越来越注重引入市场的力量来解决贫困问题,这也契合中国提出的让市场在资源配置中起决定性作用的发展理念。

具体来看,每种政策工具内部的使用均呈现出不均衡的特点,且变化趋势也不尽相同。在供给型政策内部,资金投入、基础设施所占的比重较大,这同扶贫工作具有的公共属性息息相关,政府的财政投入在扶贫工作开展过程中有着“压舱石”的作用,人才支持的占比在第四阶段明显上升,说明中国高度重视人才对扶贫事业的作用,不断为贫困地区培养和输送大批优秀人才助力脱贫攻坚。但从表2中可以观察到,从第三阶段开始,资金投入所占的比例有所下降,这表明政府有意减少通过投入资金的方式来扶贫,开始更多地利用别的扶贫政策工具。信息服务的比重在第四阶段有了较大幅度的增长,这是由于随着互联网的高速发展和广泛普及,信息已成为促进经济社会发展进步不可或缺的力量,中国政府与时俱进,更加注重发挥信息化建设特别是“互联网+”“大数据”等新技术在脱贫攻坚中的重要作用。

在环境型政策工具内部,第一阶段以后占比最大的始终是策略性措施,这是因为中国不同的农村地区自然条件、生态环境、发展水平、经济社会结构等因素差别较大,贫困成因、贫困所处的阶段也不尽相同,这就需要政府在制定帮扶政策时,根据不同地区的不同情况,因地制宜地制定合适的扶贫政策;目标规划所占的比重也较大,并且数量呈现出上涨的趋势,因为在每一项扶贫政策具体落实之前,我们都需要进行整体规划,要从宏观上对扶贫政策的有效实施进行前瞻性思考、全局性筹划、战略性部署,这是确保扶贫工作能够顺利开展的重要前提;金融支持的占比在第四阶段有所下降,而法规管制的占比在第四阶段有所提高,说明政府更加重视利用刚性的制度约束方式来促进贫困地区的可持续发展。

在需求型政策工具内部,市场塑造一直都是出现频率较高的政策工具,而国际交流和政府购买所占的比重相对较低。需求型政策工具体现了市场力量参与扶贫工作的力度,虽然随着中国社会主义市场经济体制的逐步完善以及政府职能的转变,需求型政策工具被运用的频率有所增加,但其在整体政策工具数量中所占的比重与另外两种类型的政策工具相比仍然是偏低的,因此在接下来的乡村振兴阶段,应该加大对需求型政策工具的使用力度,进一步完善市场经济制度、优化企业营商环境,引导更多市场力量参与乡村振兴事业。

五、改革开放以来中国贫困治理的经济逻辑

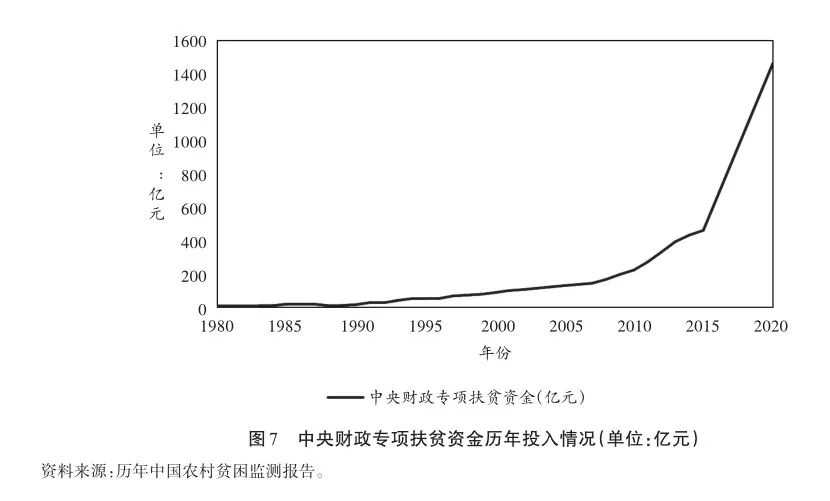

贫困治理是国家治理的重要组成部分,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把贫困治理摆在了治国理政的突出位置。阐明中国贫困治理的独特经济逻辑,不仅有助于构建具有中国特色的贫困治理话语体系,还能为未来乡村振兴阶段的国家治理提供学理支持和政策启示。治理贫困的最根本逻辑是提高生产力发展水平,没有生产力发展的扶贫,贫困治理无异于“无源之水”“无本之木”,中国政府在贫困治理实践中也深谙这个道理。卢洪友和杜亦譞(2019)的研究表明,中国财政再分配工具具有显著减贫效应,财政再分配使全国贫困广度、深度和强度均下降20%以上。改革开放以来,中国经济保持快速增长,为政府能够源源不断地为贫困地区提供政策倾斜奠定了坚实的物质基础。图7统计了中央财政专项扶贫资金历年投入情况。可以看到,中央下达的财政专项扶贫资金逐年上涨,1980年仅有8亿元,2020年已增至1461亿元,扩大了181.6倍。而贫困地区生产力的开发与提升主要通过改善构成生产力系统的三个要素来实现:主体性要素、中介性要素和客体性要素。为此,本文从生产力角度考察改革开放以来中国贫困治理的经济逻辑。

(一)中国贫困治理的生产力主体性要素革新

在生产力主体性要素方面,由于生产力系统中最重要的要素是劳动者,中国政府高度重视贫困地区劳动者的发展培育,将提高劳动者技能和素质作为发展生产力的基本着力点。相较于其他地区,贫困地区一直存在着劳动者素质不高的短板:一方面,贫困地区的劳动力数量庞大但文化素养和专业技能水平偏低,身体素质较差和文化水平不高;另一方面,贫困地区的劳动力利用率偏低,劳动力闲置现象比较突出,并且部分贫困人口存在“等、靠、要”等精神贫困观念。为最大限度激活生产力系统中的主体性要素,中国借助“科技扶贫”“文化扶贫”“教育扶贫”“健康扶贫”“医疗扶贫”等扶贫政策,培育挖掘贫困群体发展的内生动力,改善其健康状况,提升其科技水平与知识技能,为贫困地区生产力的提高与贫困人口自身实现可持续发展助力。

首先是培育贫困人口内生发展动力。资金、技术、基础设施等外因确实会在一定程度上制约贫困群众,使其难以摆脱贫困,但归根结底,内因才是致贫的根本原因。因此,中国政府坚持采用“输血”和“造血”相结合的方式,既为贫困人口提供资金、设施设备等物质帮助,也注重激发贫困人口的主观能动性。通过培育文明乡风、开展选树先进脱贫致富典型活动等文化扶贫方式,增强贫困人群的主体意识,使其意识到通过自身的艰苦奋斗是完全能够摆脱贫困的,从而促进贫困人口从精神层面摆脱贫困。可见,中国扶贫实践中秉持的是物质扶贫和精神扶贫辩证统一、改造客观世界与改造主观世界辩证统一的理念。

其次是提升贫困人口健康水平。生产力主体性要素的高质量发展要求其提升自身健康素养水平,健康素养直接影响着劳动者的数量与质量,并有可能进一步对社会生产和人民生活产生影响。2016年8月,习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调“没有全民健康,就没有全面小康”①,说明提升健康素养对中国贫困治理实践有着重要意义。已有研究表明,健康程度与收入水平之间存在显著的正相关关系(程名望等,2014;于新亮等,2020)。而中国贫困地区客观上存在着公共卫生设施不足、农民收入低下难以支付高昂的治疗费用等问题,使得贫困人群健康素养水平低,对日常生活造成不利影响。为此,中国政府积极开展提升贫困人口健康素养的“医疗扶贫”和“健康扶贫”,采取加强贫困地区健康教育队伍建设、开展健康教育进乡村与进家庭活动、扩大贫困人口的医保覆盖范围等方式,大幅提升贫困人口的健康水平,以此优化生产力主体性要素。

最后是提升贫困人口科学素养。劳动者的专业技能与科学文化素养水平的高低是影响生产力主体性要素发挥作用的因素之一。受教育程度的高低决定着劳动者是否能使用先进的劳动资料、进入高水平的劳动力市场获得更满意的收入。此外,教育还有助于贫困人口从精神上摆脱贫困。但是,长期以来,中国贫困地区面临着教育事业发展严重滞后、缺乏优质的教育资源、贫困人口科技素养不高等短板,这些成为制约贫困地区无法摆脱贫困的关键因素。为此,中国政府高度重视对贫困地区的教育扶贫、科技扶贫,在教育扶贫过程中尤其注重为贫困地区引入优秀的教师资源、改善教育环境、完善教学设备、拓展教育模式、扩大教学规模;在科技扶贫过程中,则根据当地特点,因地制宜地引进有利于本地发展的科学技术,坚持用科学技术武装贫困人口的大脑,颠覆以往困难人口根深蒂固的靠天吃饭的观念。

(二)中国贫困治理的生产力中介性要素革新

劳动者作为生产力的主体性要素,需要与以劳动资料为核心的生产力中介性要素有效结合,才能够转化为实实在在的生产力。在生产力系统中,中介性要素能够更快地产生经济效益,所以被当作是整个社会生产力水平的标志。长期以来,中国贫困地区的交通基础设施、农机装备等生产力中介性要素的发展水平都严重滞后于经济发达地区。第一,交通运输、网络设备等基础设施的滞后加剧贫困地区经济封闭化运行,产品附加值低,商品转化率不高;第二,生产工具大多是效率低下的畜力、人力,科技含量低,自动化程度远远低于经济发达地区;第三,贫困地区农业的合作化程度不高,缺乏科学的管理,未实现物与物、人与物的帕累托有效配置。这些使得贫困地区的生产力无法显著提高,为此,中国政府注重对生产力中介性要素进行系统性变革,以此促进其发展。

首先是持续变革劳动资料结构。中国贫困地区大多自然条件恶劣,大型机械化工具使用率低,交通、网络等基础设施滞后,导致农业产业链无法延长、价值链无法提升。为此,中国政府积极采用供给现代机械设施、基础设施等扶贫政策工具,致力于改善贫困地区的劳动资料结构。一方面,在改善农业基本生产条件上,不仅扩大了高标准农田的建设范围,还加大了化肥、农机设备等生产资料的投入力度;另一方面,积极加快交通、邮电、网络、供水、供电等基础设施完善的步伐,通过一二三产业融合,延伸农业产业链,提高农产品附加值,让贫困人口更多分享产业增值的收益。“农业行业扶贫”“电力扶贫”“交通扶贫”等扶贫手段更是逐渐得到广泛应用,使得贫困地区的劳动资料结构得到较大改善,基础设施短板得到全面补齐,农业生产机械化率大幅度提高。2020年,中国的农业机械总动力为105622.15万千瓦,相较于1978年的11749.91万千瓦,增长了近8倍。①

其次是充分发挥科学技术的推动作用。科学技术在生产力系统中的重要性是不言而喻的,主要通过对生产力系统中的其他要素进行渗透来发挥其作为第一生产力的推动作用。第一,科学技术与劳动者相结合,能够有效提升劳动者的科技素养,进而有助于劳动生产率的提高;第二,科学技术与劳动资料的结合能够革新各类生产工具,进而提高工具的使用效率;第三,科学技术与劳动对象结合能够持续提升劳动对象数量与质量。然而,中国贫困地区由于科技的滞后长期发展受限,主要依赖浪费资源的粗放型发展方式,这恰恰是贫困地区无法摆脱贫困的重要原因。为此,中国特别注重运用科技扶贫工具对贫困地区展开扶贫开发,“技术支持”“科技扶贫”等在扶贫过程中功不可没。一方面,以科技赋能产业高质量发展,实现农业增产增收,如积极开展科技兴农促进产业发展行动,以“科技+产业”助力贫困地区脱贫致富。另一方面,打造信息平台,构建面向农业农村的综合技术推广网络,加大农技推广力度,实施科技特派员制度。此外,还通过开展网络培训、基地示范展示、印发明白纸、农技人员实地指导等措施,让科学技术快速进村入户到企,培育大批拥有丰富科学技能的新型农业经营主体。通过多种科技扶贫措施,推动贫困地区的资源利用水平大幅提高。

最后是科学设置生产组织方式。当今,“管理也是生产力”的理念日益深入人心,“合作化生产与科学的管理方式能够带来生产力的提升”已逐渐成为学界共识。马克思、恩格斯指出,协作不仅“提高了个人生产力,而且是创造了一种生产力”“这种生产力是由协作本身产生的”(马克思和恩格斯,2012b)。社会分工的细化与合作程度的加深,能够使得生产力系统中的各要素以及各要素内部的因素实现最佳组合,进而推动生产力的发展。中国贫困地区长期依赖的是小农户自给自足的生产方式,生产规模小,缺乏社会分工。为此,中国政府积极采用农业合作化的扶贫手段,力图将个体的、分散的农业经济整合成大规模的、集体的农业经济。一方面,农业合作化能够使得生产要素实现集约化利用,从而能够更有效地运用成熟的机械工具;另一方面,农业合作化可以促进高效的生产组织方式的产生,加深各主体的合作程度,从而提高整体的生产效率。

(三)中国贫困治理的生产力客体性要素变革

劳动对象是生产力系统中的客体性要素,主要指物质资料,具体可划分成两类,一类是自然环境中未加工的资源,如森林、河流、湿地、矿藏;另一类是被人类加工过的原料,如采伐的原木、捕捞的鱼虾、种植的粮食、开采的矿石。劳动对象是生产力系统中不可或缺的一个要素,正如马克思所说:“没有自然界,没有感性的外部世界,工人什么也不能创造。” (马克思和恩格斯,2012a)随着科学技术的发展,劳动对象的范围能够不断拓宽,扩展到了新能源、新材料,这也是生产力发展的重要标志之一。长期以来,制约中国贫困区域生产力发展较慢的因素之一就是劳动对象范围有限、质量低劣,普遍存在脆弱性。为此,扩大贫困地区劳动对象的范围、保障其质量、保护脆弱的环境,才能保证劳动对象实现量的合理增长和质的有效提升,进而实现生产力水平的提高。

首先是科学开发劳动对象。针对贫困地区劳动对象范围受限的问题,中国主要通过科学合理地扩大劳动对象的范围、数量与种类予以应对。一方面,对缺乏资源但自身经济基础相对较好的地区,充分发挥贫困地区周边经济发达地区的辐射作用,实现“以点带面”,为资源匮乏地区供给稀缺的要素,如能源、原材料等,助力当地培育壮大第三产业和工业,积极采取“旅游扶贫”“产业扶贫”等手段推动发展。另一方面,对既缺乏资源且经济基础较差的贫困地区,面临着一方水土无法养活一方人的发展困境,主要采取易地扶贫搬迁的扶贫政策破解此难题。而对劳动对象丰富但没有得到充分开发和合理使用的贫困区域,则通过立足当地资源禀赋、挖掘本地特色优势,在市场的引导下,努力寻求最优的资源开发利用模式,探索开辟了“光伏扶贫”“优势产业扶贫”“旅游扶贫”等行之有效的扶贫手段。

其次是保护生产力推动可持续发展。保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力。长期以来,中国贫困地区的发展思路是:以破坏环境为代价,先污染后治理,挖掘岩石、伐木换钱、烧林开荒、过度养殖等涸泽而渔式的发展方式在短期内看似效果显著,但是这种“浪费”自然资源的脱贫方式却无法实现可持续发展,在资源耗尽后地区又会陷入新一轮贫困之中,并形成恶性循环:生态环境越来越差,贫困人口越来越贫穷。随着扶贫工作的深入,党和国家在扶贫实践中逐渐意识到只有保护好贫困地区的自然生态环境,才能实现生产力的可持续发展,同时良好的生态环境也是一种生产力。为此,中国摸索出一条资源开发、生态建设与扶贫开发相结合的扶贫路径。特别是中国发展进入新时代以来,党中央在拓展马克思主义生产力理论内涵的基础上,将改善生态环境、实现可持续发展的目标纳入到扶贫目标之中,采取“生态扶贫”“绿色减贫”“移民搬迁”等手段开展扶贫工作,实现了生态保护与扶贫开发的双赢。

六、结论与启示

占世界人口近乎1/5的中国在短短几十年的时间里就全面消除了绝对贫困,这一壮举堪称人类减贫史乃至人类发展史上的奇迹。本文基于1978—2020年402份国家层面发布的扶贫政策文本,采用量化文本分析方法,对改革开放以来中国贫困治理的政策演进逻辑与政策工具选择进行了系统研究。

本文得出以下结论。第一,改革开放以来,中国贫困治理对象呈现出从“贫困县”“贫困村”向“贫困户”的演进过程;贫困治理主体呈现出从“政府包揽”向“各方联合参与”的演进过程;贫困治理模式呈现出从“输血式扶贫”向“造血式扶贫”的演进过程;贫困治理路径呈现出从“单纯资金投入”向“多措并举”的演进过程。第二,在贫困治理政策工具选择方面,供给型政策工具使用频率最高,其次是环境型政策工具,最后是需求型政策工具,三者的整体比重分别为47.2%、40.4%和12.4%。在贫困治理实践中形成以供给型政策工具为主导,环境型和需求型政策工具比重渐增的贫困治理结构。

当前,中国已全面进入乡村振兴阶段,正朝着实现全体人民共同富裕的目标迈进。2021年2月25日,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上强调,“我们要切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作”“全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚,要完善政策体系、工作体系、制度体系,以更有力的举措、汇聚更强大的力量,加快农业农村现代化步伐,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”(习近平,2022b)。但是中国农村发展仍然面临着内生性造血功能不足、对帮扶资源依赖性强等难题,后续还需要党和政府着眼于长远,加强政策统筹,助推乡村全面振兴。基于研究结果,本文提出如下几点政策建议:

第一,充分发挥社会力量在乡村振兴事业中的主体作用,让更多社会力量参与到乡村振兴事业中来,有效地盘活社会资源。通过税收优惠等激励方式将国企、事业单位、民营企业等经济主体纳入到乡村振兴事业中来,形成全社会力量广泛参与的帮扶格局。第二,提升政策主体的协作程度,加强各部门资源统筹共享,确保脱贫攻坚成果与全面乡村振兴的有效衔接。各部门要树牢“一盘棋”思想,增强全局意识,充分领会协作的意义,各主体要强化自身资源要素支持,加大对乡村振兴工作的支持力度,实现“1+1>2”的协同效应。第三,重视环境型和需求型政策工具的作用,特别是加大需求型政策工具的应用力度。考虑纳入信息监测,构建统一的城乡低收入人口动态监测体系,对新出现的贫困群体以及存在返贫风险的贫困群体进行实时监测,展开二次追踪,最大限度减少返贫致贫率。同时充分发挥市场配置资源的积极作用,特别是要积极探索政府主导下的市场化帮扶新模式,利用专业的社会组织提升乡村治理工作的质与效,增强乡村振兴的内生动力,推动乡村振兴可持续发展。

参考文献

程名望、Jin Yanhong、盖庆恩、史清华,2014,“农村减贫:应该更关注教育还是健康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证”,《经济研究》,第11期,第130-144页。

国家统计局农村社会经济调查总队,2000,《中国农村贫困监测报告2000》,北京:中国统计出版社。

国家统计局住户调查办公室,2020,《中国农村贫困监测报告2020》,北京:中国统计出版社。

卢洪友、杜亦譞,2019,“中国财政再分配与减贫效应的数量测度”,《经济研究》,第2期,第4-20页。

马克思、恩格斯,2012a,《马克思恩格斯选集(第2卷)》,北京:人民出版社。

马克思、恩格斯,2012b,《马克思恩格斯选集(第1卷)》,北京:人民出版社。

孟婷,2023,“返贫识别与成因探究——基于Triple-Hurdle模型的分析”,《南方经济》,第12期,第19-36页。

人民日报海外版,2020,《习近平扶贫故事》,北京:商务印书馆。

汪三贵,2019,《当代中国扶贫》,北京:中国人民大学出版社。

汪三贵、Albert Park、Shubham Chaudhuri、Gaurav Datt,2007,“中国新时期农村扶贫与村级贫困瞄准”,《管理世界》,第1期,第56-64页。

汪三贵、胡骏,2020,“从生存到发展:新中国七十年反贫困的实践”,《农业经济问题》,第2期,第4-14页。

王嘉毅、封清云、张金,2016,“教育与精准扶贫精准脱贫”,《教育研究》,第7期,第12-21页。

王小林、Sabina Alkire,2009,“中国多维贫困测量:估计和政策含义”,《中国农村经济》,第12期,第4-10+23页。

习近平,2022a,《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社。

习近平,2022b,《习近平谈治国理政(第4卷)》,北京:外文出版社。

燕继荣,2020,“反贫困与国家治理——中国‘脱贫攻坚’的创新意义”,《管理世界》,第4期,第209-220页。

于新亮、上官熠文、申宇鹏、于文广,2020,“因病致贫:健康冲击如何影响收入水平?——兼论医疗保险的脱贫效应”,《经济社会体制比较》,第4期,第30-40页。

臧旭恒、项泽兵,2023,“中国家庭经济风险的测度研究——基于经济脆弱性的视角”,《南方经济》,第12期,第1-18页。

中共中央文献研究室,1982,《三中全会以来重要文献选编》(下),北京:人民出版社。

中共中央党史和文献研究院,2018,《习近平扶贫论述摘编》,北京:中央文献出版社。

Lewis, O., 1959, Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty. New York: Basic Books.

The Policy Evolution Logic and Policy Tool Selection of Poverty Governance in China since the Reform and Opening-up

Shi Jiuling Du Ziping Zhang Xingxiang

Abstract: Poverty is a persistent challenge in human society, and its eradication is not only the core objective of national pov? erty governance but also a vital pathway to achieving common prosperity. This article employs quantitative text analysis to sys? tematically examine 402 national-level poverty alleviation policies issued between 1978 and 2020.The study finds that since the reform and opening-up, China’s poverty governance has undergone several significant transitions. First, the focus has shifted from \"poor counties\" and \"poor villages\" to specific \"poor households\". Second, the governance entity has evolved from a \"government-dominated\" approach to one that emphasizes \"collaborative participation from various stakeholders\". Third, the governance model has transformed from a \"blood transfusion-style poverty alleviation\" approach to a \"bloodmaking-style poverty alleviation\" strategy. Finally, the path of governance has shifted from \"simple financial input\" to a com? prehensive strategy involving \"multiple measures\". In terms of policy tool selection for poverty governance, the overall propor? tions of supply-side policy tools, environmental policy tools, and demand-side policy tools are 47.2%, 40.4% and 12.4%, re? spectively. This creates a governance structure dominated by supply-side tools while gradually increasing the use of environ? mental and demand-side tools. By improving the subjective, intermediary, and objective elements of the productivity system, significant advancements in productivity have been achieved in impoverished areas, thereby laying a solid material foundation for the government to continuously provide policy support to these regions. The findings of this research contribute to a deeper understanding of the patterns and historical experiences of China’s poverty governance, offering theoretical support and policy insights for government efforts in the phase of rural revitalization.

Keywords: Poverty Governance; Evolution Logic; Policy Tools; Quantitative Text Analysis

① 《人类减贫的中国实践》白皮书,中国政府网,https://www.gov.cn/zhengce/2021-04/06/content_5597952.htm。

② 贫困标准也称贫困线,界定了要摆脱贫困所需要达到的最低生活水准。中国现行贫困标准是指按2010年不变价格确定的农村居民每人每年2300元的贫困标准。

① 范小建:我国扶贫开发成就是对世界巨大贡献,中国政府网,https://www.gov.cn/gzdt/2009-09/28/content_1428429.htm。

① 本文所选取的扶贫政策文本主要来自于北大法宝法律法规数据库,以“贫困”“扶贫”“反贫困”“脱贫”“返贫”“帮扶”等词作为检索词对1978年12月18日至2020年12月31日时间段内的所有中央法规政策样本展开检索。进一步地,本文又对中央政府网、国家乡村振兴局以及各部委网站的政策文件库进行搜索,以避免遗漏重要的扶贫政策文本。为了使所选取的政策文本具有代表性和一致性,本文对所选政策文件展开二次筛选:一是只选择国家层面出台的扶贫政策文本;二是只选择政策发文主体公开发布的文件;三是政策文本的主要内容必须与扶贫工作相关。因此,文件具体内容与扶贫政策相关度不高的情况通报、复函等不被列入所选取的样本范围内。最终,本文共获得402份符合筛选条件的扶贫政策文本。

② 共现矩阵也称为共词矩阵,若两个关键词之间的共词强度越高,相关矩阵中的数值越大,则说明这两个词的关联性越强。

①汪三贵等(2007)在一项针对贫困瞄准对象的调查研究中得出结论:2001年,中国瞄准贫困县的正确率为75%,而瞄准贫困村的正确率仅为52%。

① 在政策文本挖掘中,以较高频率出现的词会在一定程度上体现该政策文本的要点、重点以及政策的实施程度情况。

① 习近平:把人民健康放在优先发展战略地位,新华网,http://www.xinhuanet.com/politics/2016-08/20/c_1119425802.htm。

① 数据来源:国家统计局,https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01zb=A0D05sj=2022。

(责任编辑:谢淑娟)