区位导向性产业政策偏好与制造业全要素生产率

摘 要:如何有效提升制造业企业的全要素生产率是决定中国制造能否实现高质量发展的关键。从地方政府的政策偏好视角探讨区位导向性产业政策的制定逻辑和实施效果,有助于提高地方政府区位导向性产业政策制定效率、增进与其他相关政策的协调性。文章基于地级市政府工作报告文本,创新性地测算了地方政府的区位导向性产业政策偏好,并考察了其对制造业企业全要素生产率的影响。研究发现,样本期内,地方政府的区位导向性产业政策偏好整体上显著抑制了企业全要素生产率的提升,该结论通过了一系列稳健性检验。政策带来的效率损失主要体现在国有企业和大规模企业、劳动密集型行业、成熟期企业以及要素市场发育程度较低地区。机制分析发现区位导向性产业政策偏好通过抑制市场竞争、降低资源配置效率、阻碍企业退出和影响企业成长等渠道降低了企业全要素生产率,但却通过缓解融资约束提升了企业全要素生产率。进一步研究发现虽然地方政府的区位导向性产业政策偏好带来一定的效率损失,但却有效提高了微观层面企业主营业务收入、就业和税收,宏观层面城市生产总值和利税总额。文章对于新发展阶段更好地评估区位导向性政策制定效果、进一步优化区位导向性政策设计、推动制造强国建设有着重要启示。

关键词:区位导向性产业政策偏好 全要素生产率 地方政府 文本分析

DOI:10.19592/j.cnki.scje.421104

JEL分类号:D24, L52, L60 中图分类号:F420

文献标识码:A 文章编号:1000 - 6249(2025)01 - 073 - 22

基金项目:本文受国家自然科学基金青年项目“中国区域产业政策推动制造业高质量发展的机制与路径研究”(72203100);江苏省社会科学基金重点项目“政治经济学视域下畅通国内大循环的审计保障路径与政策选择研究”(23EYA003);江苏高校哲学社会科学研究一般项目“金融市场一体化促进企业高质量发展的机理与路径研究”(2023SJYB0354)资助。

一、引 言

党的二十届三中全会强调,要“健全推动经济高质量发展体制机制”“健全相关规则和政策”“大幅提升全要素生产率(TFP)”①。全要素生产率是国家经济持续发展的重要源泉,是决定中国经济能否实现高质量发展的关键(Aghion et al.,2015;张莉等,2019;王海成等,2023)。自国家“十二五”规划把“转变经济发展方式,促进产业转型升级”作为政府工作的重中之重以来,各级地方政府积极响应,纷纷加大区位导向性产业政策制定的力度,并在政府工作报告中予以强调,旨在改造提升传统制造业竞争优势、培育发展战略性新兴产业、推动辖区内制造业高质量发展。而提升产业政策效果有赖于对已有产业政策效应进行正确评估,尤其在当前提高制造业发展质量的背景下,厘清区位导向性产业政策对全要素生产率的影响和作用机制,对推动经济实现质的有效提升和量的合理增长有着重要的理论和现实意义。

区位导向性产业政策的制定和实施不仅是中国各级地方政府推动本地经济发展的重要抓手,也被世界各国政府广泛使用(Kline and Moretti,2014;Lu et al.,2019)。本文将区位导向性产业政策定义为:地方政府通过以经济开发区、高新区等形式划定区域并采取政府补贴、税收优惠或税收豁免等方式鼓励地方产业发展,从而推动辖区经济增长的产业政策。其推行手段按照政府干预形式可以划分为直接干预型和间接引导型两类,直接干预型手段指以指令性计划安排的要素配置方向为主,包括政府财政投资、财政补贴、贷款优先权等,此外还配合行政审批程序、企业自主权等各种行政手段,间接引导型手段主要以利税差别政策为主,如当前的针对不同规模和不同行业企业实行的减税、免税、优惠利率、减免进出口关税等政策工具(江小涓,2014;张莉等,2019)。

与本文主题密切相关的一支文献主要关注产业政策的测度及有效性评估研究,大致分为以下四类:第一,一些学者基于政府直接干预型手段,以政府财政投资、财政补贴等变量测度产业政策。例如Aghion et al.(2015)利用政府补贴和低息贷款等指标测度产业政策,发现市场竞争更充分的部门更能发挥产业政策对生产率的促进作用,黄先海等(2015)同样以补贴强度和补贴竞争兼容度衡量政策变量,研究发现补贴会抑制创新,蒋冠宏(2022)同样发现政府补贴导致被补贴企业的产出扩张和要素配置扭曲。第二,利用产业相关的地方性法规和地方政府规章数量定量识别产业政策。例如韩永辉等(2017)发现产业政策的出台显著促进地区产业结构高级化和合理化,何钰子等(2022)研究发现政策促进了企业创新。第三,部分研究利用开发区、国家级新区、高新区、十大产业振兴规划、粤港澳大湾区规划等产业政策冲击来识别产业政策对全要素生产率的影响(林毅夫等,2018;钱雪松等,2018;刘瑞明和赵仁杰,2015;曹清峰,2020;邓宏等,2024)。林毅夫等(2018)发现国家级开发区通过政府间接引导手段(提供更低税收)提升企业全要素生产率,钱雪松等(2018)基于中国2019年十大产业振兴规划自然实验作为产业政策冲击,发现这一政策通过降低资本配置效率导致处理组全要素生产率显著下降。第四,较多文献开始关注选择性产业政策或重点产业政策,使用五年规划文本信息来捕捉重点产业政策。既有研究考察了重点产业政策对企业全要素生产率(张莉等,2019;宋凌云和王贤彬,2013;Mao et al.,2021)、企业跨境并购(钟宁桦等,2019)、企业技术创新(Chen and Naughton,2016)、碳排放(余壮雄等,2020)等多个方面的影响。产业政策是地方政府干预经济运行的重要手段,依靠直接和间接干预等政策工具,影响稀缺资源配置,推动区域经济发展(Aghion et al.,2015;Kline and Moretti,2014;王克敏等,2017)。至于产业政策是否有效,主流经济学家认为应该避免陷入是否需要产业政策的初级争论,而要聚焦到如何根据工业化进程和不同阶段的要素禀赋优势动态制定更加合意的产业政策上来(林毅夫等,2018;王海成等,2023)。

另外一支文献主要涉及政府偏好和产业政策偏好研究。一方面,现有关于政府偏好的理论研究并不鲜见,最早可追溯到Arrow(1951)的社会选择理论和Buchanan and Tullock(1965)的公共选择理论,虽然二者表达各异,但本质均是对政府偏好及其形成的研究。另一方面,产业政策偏好或产业规模偏好研究中,余东华和邱璞(2017)研究发现产业政策偏好使得政府通过行政调控选择产业内“优胜者”,激发了民营企业盲目超规模投资,导致企业绩效降低。王海成等(2023)基于省级政府五年规划文本的证据,也同样发现地方政府的产业规模偏好带来了一定的效率损失,总体上降低了企业全要素生产率。有鉴于此,本文创新性地基于地方政府工作报告文本信息,从地方政府政策偏好视角度量中国区位导向性产业政策,并考察其对制造业企业全要素生产率的影响及作用机制。

相比于以往研究,本文的边际贡献主要体现在以下两个方面:

第一,丰富和拓展了关于产业政策的影响评估和研究边界。现有关于产业政策定量评估的研究较多基于政府干预的工具手段定量衡量产业政策,例如财政补贴、税收优惠、地方政府行政法规和规章数量等(黄先海等,2015;韩永辉等,2017;蒋冠宏,2022),而涉及区位导向性产业政策的研究,也较多基于政策冲击,仅仅定量评估了某一类型区位导向性产业政策的实施效果(刘瑞明和赵仁杰,2015;林毅夫等,2018;钱雪松等,2018;Lu et al.,2019),缺乏对其全貌的定量测度和研究。本文重点关注地方政府政策偏好视角下区位导向性产业政策的定量测度,在某种程度上属于选择性产业政策或重点产业政策的研究范畴,但内涵和外延与之有明显区别:区位导向性产业政策偏好重点关注地方政府对区位导向性产业政策类型的定量化,例如政府工作报告中开发区、高新区等出现的频次来衡量地方政府对区位导向性产业政策工具和手段的实施力度,有别于已有研究中对产业政策法规和规章数量的定量测算或重点产业政策的量化方式。因此,本文考察的区位导向性产业政策偏好是对产业政策研究的深化和拓展,能够进一步丰富既有产业政策的有效性评价研究。

第二,丰富和拓展了地方政府政策制定偏好视角下区位导向性产业政策对企业绩效的影响研究。地方政府的直接或间接干预手段常常被现有研究作为产业政策的测度指标,并在此基础上检验其对产业结构升级和企业全要素生产率的影响(Aghion et al.,2015;黄先海等,2015;韩永辉等,2017),或借助政策冲击推断产业政策对企业全要素生产率的影响(林毅夫等,2018;钱雪松等,2018)。关于两者之间的因果关系,现有研究并没有得出一致结论。本文与上述研究的共同点在于研究对象是一致的,致力于揭示区位导向性产业政策与企业全要素生产率之间的因果关系,不同点在于本文基于地方政府政策偏好视角探讨两者之间的关系,并进一步清晰揭示区位导向性产业政策偏好影响制造业企业全要素生产率的作用机理。

本文余下部分安排如下:第二部分为理论分析与研究假设;第三部分为研究设计;第四部分为实证结果;第五部分为影响渠道检验;第六部分为进一步讨论;最后是主要结论和政策建议。

二、理论分析与研究假设

地方政府作为区域经济发展的“守夜人”,在区位导向性产业政策制定和实施过程中扮演的角色尤为重要,中国改革开放以来大规模的开发区建设便是最为典型的区位导向性产业政策。已有研究发现,开发区政策有效推动了城市制造业内部产业结构变动和全要素生产率提升(余东华和邱璞,2017;林毅夫等,2018;Lu et al.,2019),并促进城市居民消费和提升子女受教育支出(孙伟增等,2018)。然而,也有一些学者发现开发区政策可能存在挤出效应,带来的实际是追寻“政策租”的企业扎堆,并不具有典型的集聚效应,甚至偏向中西部地区的政策干预使得资源更多地流向了利用效率较低地区,降低了地区间资源配置效率,造成宏观总体效率的损失(郑江淮等,2008;陆铭和向宽虎,2014;王永进和张国峰,2016)。

并且,囿于市场机制的不健全和不完善的制度安排,区位导向性产业政策的实施效果也可能大打折扣,甚至与地方政府的初衷相背离,束缚地方经济发展(王克敏等,2017)。一部分研究发现,以税收优惠和研发补贴为特征的产业政策一定程度上能够促进产出增长,却不能提高企业生产率,甚至政府补助强度过高会导致企业过度依赖政府的财政补贴和低息贷款从而变成僵尸企业,这一定程度上造成了资源错配从而对全要素生产率产生不利影响(黄先海等,2015;肖兴志等,2019)。特别地,地方政府与制造业企业间由于存在信息不对称,有可能扭曲要素配置,降低企业投资效率,弱化区位导向性产业政策实施效果。而产业政策偏好导致本应退出市场的企业留在市场中,扭曲了市场机制,降低了企业绩效和产能利用率(余东华和邱璞,2017)。近期的研究也发现,地方政府的产业规模偏好总体上降低了企业的全要素生产率(王海成等,2023)。因此,本文认为地方政府的区位导向性产业政策偏好可能会通过以下渠道抑制制造业企业全要素生产率的提升:

第一,市场竞争渠道。在中国的市场化改革过程中,国企改革与分拆、落后企业的破产退出、进入壁垒的取消与降低、竞争政策的不断强化、外资准入管制的不断放松,这一系列的竞争冲击都在逐渐削弱工业部门的国家垄断特征,不断强化市场竞争。众多学者研究发现,加入WTO后进口自由化带来的进口竞争(简泽等,2014)、市场准入负面清单管理制度带来的市场准入管制放松(张宽等,2023)、交通基础设施建设带来的市场可达性提高(刘冲等,2020)都显著推动了企业全要素生产率的提升。从理论上看,市场竞争对企业全要素生产率的影响主要来自两个方面:一是达尔文选择效应(王海成等,2023),即市场竞争导致要素资源的重新配置,生产率较高的企业能够占据较高的市场份额,而生产率较低的企业逐渐退出市场;二是逃离竞争效应(Syverson,2011),即市场竞争产生的创造性毁灭会推动企业加大研发投入来提高企业生产率。因此,缺乏竞争的市场环境不利于制造业企业提高全要素生产率,而地方政府的区位导向性产业政策偏好可能通过给予特定地区或行业的企业优惠待遇或保护措施,从而抑制市场竞争。主要表现在:一是政策偏好与企业规模和所有制相关。当地方政府在区位导向性产业政策中表现出对国有企业和规模较大企业的偏好时,可能会通过政策倾斜、财政补贴、税收优惠等手段,将更多的资源分配给这些企业,使得这些企业产生过度依赖而缺乏创新,从而降低区域内外的市场竞争程度。二是政策偏好与地方保护主义。为了维护当地大型企业的利益,地方政府可能会采取各种措施限制外地产品或企业的进入,这种地方保护主义不仅破坏了市场的公平竞争原则,也抑制了市场竞争的活力。三是政策偏好导致的信息不对称。当地方政府表现出区位导向性产业政策偏好时,可能会出现信息不对称和透明度不足的问题,这使得非国有企业和规模较小企业难以获得关于政策制定和执行过程中的关键信息,从而降低了它们在市场竞争中的参与度。

第二,资源配置效率渠道。较多研究表明,制造业企业全要素生产率可能受到资本配置效率和资源错配程度的影响(Hsieh and Klenow,2009;钱雪松等,2018)。一方面,企业层面资本配置效率的衡量主要看其投资水平是否与其投资机会相匹配,因而投资对投资机会的敏感程度可以直观反映企业资本配置效率。而财政分权和政治集权的制度背景下,地方政府更偏好于经济绩效,迫于保增长压力,在地方政府的引导和干预下,企业可能会迎合政府实施低效率投资(钱雪松等,2018)。另一方面,研究发现造成不同国家或不同制造业行业间全要素生产率差异的可能原因是存在资源错配。Hsieh and Klenow(2009)的研究表明,中国由于存在制造业资源错配而导致效率损失,如果能纠正要素错配,中国的制造业全要素生产率能够提升30%—50%。地方政府的区位导向性产业政策偏好降低资源配置效率主要体现在:一是政策制定与区域禀赋的不匹配。区位导向性产业政策强调政策与地方自身的自然禀赋和经济基础形成合力,以推动产业集聚和人力资本外溢。然而,如果政策制定过程中未能充分考虑地区的实际禀赋和比较优势,就可能导致资源被错误地配置到不具备相应发展条件的地区。例如,一些地区可能因为地理位置、资源禀赋等限制,并不适合发展某些产业,但地方政府出于种种考虑,仍然选择了区位导向性的产业作为发展重点,这就可能导致资源的无效投入和浪费。二是政策实施中的政府干预与市场机制扭曲。在实施区位导向性产业政策的过程中,地方政府可能会通过提供土地、基础设施、税收、能源、行政审批等优惠政策来吸引投资,推动产业发展。然而,这些优惠政策可能会干扰市场机制的正常运作,导致资源价格扭曲和资源错配。例如,低廉的地价和税收减免等政策可能会吸引一些低效率的企业进入,而高效率的企业可能因为成本较高而难以获得足够的资源。这种情况下,资源就被错误地配置到了低效率的企业中。三是政策倾斜与区域发展不平衡。地方政府在制定和实施区位导向性产业政策时,可能会因为地理位置、制度环境和发展战略等因素的差异,对不同地区采取不同的政策倾斜。这种基于地理位置的资源分配可能并不总是与企业的实际生产效率或创新潜力相匹配,而这种资源在地理空间上的错配会降低资源配置效率,从而降低了整个制造业的TFP。例如,一些地区可能因为政策倾斜而获得了更多的资源和支持,从而实现了快速发展;而另一些地区则可能因为缺乏资源和支持而发展滞后。这种区域发展不平衡可能会进一步加剧资源错配问题。

第三,企业进入退出渠道。以开发区等为具体手段的区位导向性产业政策是中国探索经济发展政策的试验田,也是地方政府开展辖区竞争的重要手段(王永进和张国峰,2016)。地方政府希望通过划分特定区域从而发挥集聚效应和选择效应以促进辖区经济发展,并进一步通过进入退出管制等方式,保持和扶持区域内的在位大企业,限制中小企业和区域外部企业对区域内的在位大企业市场地位的挑战和竞争。因此,地方政府的区位导向性产业政策偏好可能影响企业进入退出行为,主要表现在:一是政策偏好影响企业进入。一方面,为保护符合政策偏好的企业,地方政府可能会提高市场准入门槛,如增加行政审批流程、提高技术标准等,这些措施无疑增加了新企业的进入成本和时间成本;另一方面,由于在位企业具有一定的市场份额和市场准入门槛,尽管中小企业生产率较高并且技术更新较快,但地方政府偏好却一定程度上阻碍了中小企业进入市场,并且由于政策限制难以进一步扩大其市场份额和产业规模。二是政策偏好阻碍企业退出。地方政府的优惠政策进一步强化了在位企业的竞争优势,由于受到地方政府保护缺少竞争压力,因此生产率低且缺乏技术更新的动力,长期存活在市场中导致整体效率损失,甚至有些僵尸企业理应退出市场却由于获得低息补贴和银行贷款而继续运行,其“僵而不死”特性直接造成企业进入退出市场机制的破坏(肖兴志等,2019;王海成等,2023)。三是政策偏好影响企业成长。一方面,出于地方保护主义,地方政府可能会限制外地企业参与本地项目、设置地方壁垒等,这不仅限制了市场的竞争活力,还可能对地区经济长期发展和企业成长产生负面影响;另一方面,如果地方政府的区位导向性产业政策偏好过于集中在该地区的某一行业或产业,可能导致当地产业结构单一化,这将使得当地企业在面对市场变化时缺乏灵活性和适应能力,影响企业长期成长。综上所述,本文提出:

假设1:地方政府的区位导向性产业政策偏好可能通过抑制市场竞争、降低资源配置效率、影响企业进入退出等渠道抑制制造业企业全要素生产率的提升。

考虑到现实中企业间具有很强的异质性,在受到地方政府的政策偏好冲击后的反应可能会存在差异。具体来看,政策效果可能存在以下方面的异质性差异:①企业所有制类型。在中国的制度背景下,国有企业与地方政府间存在天然的政治关联,已有研究发现国有企业在获得政治资源与政策扶持过程中有着其他所有制企业所不具备的先天优势(张莉等,2019)。具体来说,地方政府可以通过区位导向性产业政策偏好来引导资源在不同所有制企业间的序列配置,相比中外合资和私营企业,地方政府更可能会给国有企业更多的政策扶持和税收优惠。②行业要素密集度类型。按照生产要素的相对密集度可以将企业分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型(鲁桐和党印,2014)。劳动密集型行业本身技术含量低、容易被替代,并且其生产依赖劳动力的大量投入,存在短期吸纳大量就业而导致生产率变低的可能。因此,相比资本和技术密集型行业而言,地方政府的政策偏好更可能会影响劳动密集型行业。③企业规模大小。大规模企业能给地方带来更多的税收和就业,因此是地方政府重点支持企业,这也造成了更有可能成为依靠财政补贴维系的僵尸企业。因此,大企业可能受到地方政府政策偏好的影响越大。④企业生命周期。初创及成长期企业受融资约束的困扰,资金缺乏,业务不稳定,市场占有率低;而成熟期企业成立时间较长,市场占有率较高,资源充足,管理架构完备(李贲和吴利华,2018)。因此,政策效果可能因企业生命周期不同而存在差异。⑤地区要素市场发育程度。当前中国的要素分配在某种程度上仍高度依赖政府行政体制,这扩大了不同企业对要素获取的成本差别(王海成等,2023)。要素市场发育程度越高的地区,其市场分割程度较轻,更能够发挥统一大市场的优势,地方政府的政策偏好就越偏向市场化,对企业效率带来的负向影响可能更小。因此,基于以上分析,本文提出:

假设2:由于企业所有制、行业要素密集度、企业规模、企业生命周期、要素市场发育程度等因素的差异,政策效果在不同类型企业中存在异质性。

三、研究设计

(一)模型设定

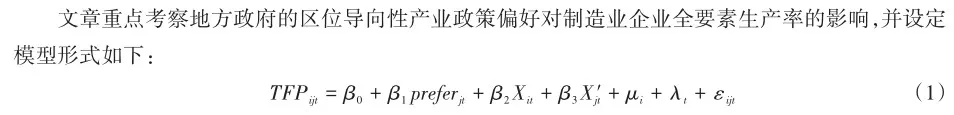

其中,i表示企业,j表示城市,t指代年份。TFPijt是被解释变量,表示位于城市j的企业i在第t年的全要素生产率;preferjt为核心解释变量,衡量地方政府的区位导向性产业政策偏好;Xit和X’jt分别表示影响TFP且随小标变动的企业层面和城市层面的一系列控制变量;μi表示个体固定效应,控制了影响TFP但不随时间变动的个体因素;λt表示年份固定效应,控制了随时间变化影响所有个体的时间因素;εijt表示误差项。我们重点关注系数β1的经济和统计显著性,若β1< 0则意味着地方政府的区位导向性产业政策偏好抑制了制造业企业全要素生产率的提升,反之则反是。为了消除可能存在的异方差和自相关问题,标准误聚类到城市层面。

(二)变量说明

1.核心解释变量:区位导向性产业政策偏好(prefer)

产业政策的定量分类识别和评估是横跨学术界和政策界的一个前沿问题,现有研究大多选择特定的产业规划、产业调整目录等政策文本,选择文本中出现的支持某一产业发展的关键词或者为产业发展提供相应支撑性环境的词语以及语义予以定量衡量。区位导向性产业政策分类思路与产业政策分类要义同源而生,现有研究关于区位导向性产业政策的衡量没有统一标准,较多文献基于某一具体的政策实践,例如开发区政策、高新区政策等进行研究。尽管借助自然实验的方法,研究结论具有较高的参考价值,但是主要问题在于这些研究往往侧重区位导向性产业政策的某一类型,很难度量地方政府制定区位导向性产业政策的规模偏好及全貌。而地方政府政策实施手段其实很多,具体包括对企业的直接补贴或者税收激励、补贴贷款、工业园区、技术转移系统、出口扶持与融资、基础设施建设、劳动力培训、接受更高教育与区域营销补贴等。

地方政府年度工作报告具有总结和指导性质,其中的词汇用法等特征信息能够折射出地方政府当年的具体目标和随后几年的工作展望。因此,从地方政府工作报告中涉及区位导向性产业政策相关语义的词频和字数统计角度来刻画有其科学性和可行性。本文主要使用地级市政府工作报告中的文本信息来定量识别地方政府的区位导向性产业政策偏好。首先,通过Python爬虫功能系统收集整理各地级市人民政府网站政府工作报告文本信息。其次,创新性地梳理出政府工作报告中与区位导向性产业政策相关的关键词,例如“经济开发区”“开发区”“经开区”“高新技术产业开发区”“高新区”“国家级新区”“新区”“集聚区”“示范区”“保税区”“出口加工区”“加工区”“自贸区”“示范园区”“工业园区”“产业园区”“农业示范区”“生态园区”等。最后,利用Python的Jieba功能进行文本分析和词频字数统计,借鉴陈诗一和陈登科(2018)、Chen et al.(2018)的研究范式,将这些关键词在地级市政府工作报告中出现的词频所在句字数占报告全文字数的比重作为地方政府区位导向性产业政策偏好的一个代理指标。这样衡量的好处在于:①政府工作报告是依法行政和执行权力机关决定、决议的纲要,是指导政府工作的纲领性文件,因此,代理变量更能全面体现地方政府区位导向性产业政策偏好的强度和全貌;②能够缓解反向因果所引起的内生性问题,因为地方政府工作报告一般发生在年初,而经济活动则贯穿于一年的始终(陈诗一和陈登科,2018);③本文核心解释变量是地级市层面变量,而其他相关变量是企业层面变量,也能在一定程度上缓解反向因果导致的内生性问题。究其原因,微观企业层面的变量一般较难左右地级市政府的工作报告制定,因此核心解释变量对于企业行为是相对外生的。

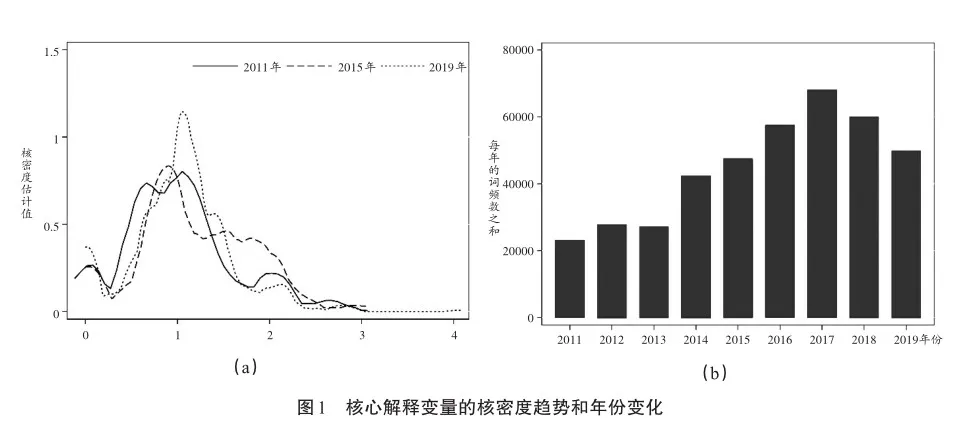

为便于比较分析,简要绘制了2011年、2015年和2019年共三年核心解释变量的核密度图,如图1(a)所示。可以发现当年政府工作报告中关键词所在句字数之和占总字数比率的核密度趋势总体来看逐年向右倾斜,可见词频字数比重呈现出增加的趋势,一定程度上说明了地方政府推动制造业高质量发展的政策决心和关注度在不断提升。并且核密度图的波峰逐年变高,说明各地级市对区位导向性产业政策的扶持力度逐年增强。图1(b)展现了每年词频数之和的条形图,可以直观看出,2011—2017年各地方政府的区位导向性产业政策偏好逐年变强。2018年以后有所下降,可能是由于2017年党的十九大进一步强调了我国的经济发展阶段转换,将经济高质量发展提到前所未有的政治高度,而且必须坚定不移贯彻新发展理念,而政府工作报告中关于创新驱动和绿色生态的表述也有所倾斜。

2.被解释变量:全要素生产率(TFP)

在测算制造业企业全要素生产率时,基于半参数法进行扩展的OP方法(Olley and Pakes,1996)和LP方法(Levinsohn and Petrin,2003)被较多学者广泛采用。考虑到OP方法假设资本投入比劳动力投入对生产率的冲击更加敏感,并且要求企业真实投资必须大于0,这一条件过于苛刻。因此,本文主要采用LP方法测度企业全要素生产率,并取对数。采用OP方法、固定效应方法(钱雪松等,2018)、加入工具变量的GMM估计(Tebaldi et al.,2018)作为TFP的稳健性检验。

3.控制变量

除了区位导向性产业政策偏好会影响TFP外,还有其他很多因素会对其产生影响,因此,还需要控制这些外生因素的干扰。借鉴已有相关研究(张莉等,2019;王海成等,2023),为避免遗漏变量问题造成估计系数不可信,本文添加了企业特征控制变量、财务特征控制变量、城市层面宏观经济控制变量。第一,企业特征控制变量:企业年龄(age),企业年龄采用当年年份减去企业成立年份加1进行衡量;企业资产规模(size),采用总资产对数值进行衡量;所有权性质(ownership)指企业所有制类型,包括国有企业、外资企业和民营企业以及其他。第二,财务特征控制变量:托宾q(q);盈利能力(roa),采用资产收益率进行测度;企业杠杆率(lev)为总负债与总资产之比;固定资产占比(tag)为固定资产净额与总资产之比;现金流量(cfo)为经营性现金流与总资产之比;成长机会(grow)为销售收入增长率。第三,城市层面宏观经济控制变量:财政自由度(dec),用地方政府一般预算收入与一般预算支出之比进行衡量;人均工资(wage),人均工资取自然对数进行测度;城市生产总值(lngdp),采用城市GDP的对数值进行衡量。

(三)数据样本和数据描述

本研究以2011—2019年间我国沪深两地证券交易所上市的制造业企业作为研究样本。制造业上市企业作为我国经济发展的重要支柱,对推动制造业高质量发展具有重要作用。因此,本文依据中国证券行业分类对研究样本进行筛选,并对数据进行了如下处理:第一,保留正常上市企业样本,剔除ST等样本;第二,为了避免极端值对实证结果的影响,本文对连续型变量进行1%的双边缩尾处理。核心解释变量(prefer)来自地方政府工作报告文本信息,原始企业数据主要来源于国泰安数据库(CSMAR),城市层面数据来源于《中国城市统计年鉴》。

以后文基准回归结果表2第(4)列的10308个观测值为基础样本,主要变量的描述性统计如表1所示。prefer的均值为1.2494,标准差为0.5934,表明不同地级市的区位导向性产业政策偏好是不一样的,由于核心解释变量和被解释变量在不同层级,所以prefer的标准差小于1。prefer的最小值为0,说明有些地级市在不同年份的政策偏好不一致。以LP方法衡量的制造业企业全要素生产率均值为8.9533,标准差在1左右,表明全要素生产率的差异较为合适,近似服从正态分布。企业特征控制变量方面,企业年龄均值为17.3284,标准差为5.4299,从企业生命周期来看本文研究样本中的制造业企业大多为成熟期企业,并且企业年龄差异较大。企业规模均值为21.9670,标准差为1.1095,说明总体来看上市制造业企业的资产规模较大,但是企业之间的差异也相对较大。企业财务特征控制变量方面,盈利能力的均值大于0,最小值为负值,标准差小于1,说明样本期内大部分企业还是盈利的,但也存在企业是亏损的,企业间的差异并不大。企业杠杆率最大值为0.9044,说明存在部分企业杠杆率偏高,但从均值水平来看,我国上市制造业企业的杠杆率还是在较为合适的区间内。固定资产占比、现金流量和成长机会的标准差都较小,说明从这些指标来看企业间的差异较小。宏观控制变量方面,财政自由度的均值为0.7127,说明大部分城市还是收不抵支的;城市人均工资水平的标准差较小,可能由于城市最低工资制度导致城市之间的工资水平差异较小;城市之间生产总值差异变化较为合适,标准差在1附近。

四、实证结果

(一)基准回归结果

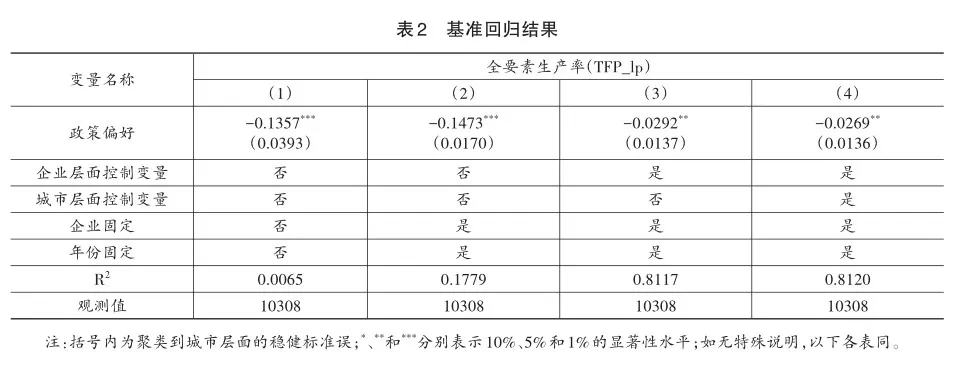

通过对式(1)进行估计,表2给出了基准回归结果以初步验证假设1,其中被解释变量为采用LP方法测度的制造业企业全要素生产率。在第(1)列中,我们直接将被解释变量对解释变量进行回归,没有加入任何控制变量和固定效应,区位导向性产业政策偏好的估计系数在1%的水平下显著为负。为排除随时间变化的企业个体异质性以及时间层面因素对TFP的重要影响,我们在第(2)列中控制了企业个体固定效应和年份固定效应,但是没有控制微观企业和宏观城市层面经济变量,估计结果仍然在1%的水平上显著为负。为排除随时间变化的宏微观遗漏变量对TFP的影响,我们在第(3)—(4)列依次加入了企业和城市层面的控制变量,并均控制了个体固定效应和年份固定效应,可以看出,政策偏好的估计系数至少在5%的水平下显著为负,并且系数估计值较为稳定。第(4)列的回归结果表明,在其他条件不变的情况下,地方政府的区位导向性产业政策偏好比值每增加一个单位,会使得企业全要素生产率下降2.69%,意味着地方政府的政策偏好给制造业企业带来了一定的效率损失。以上回归中,标准误均聚类到城市层面。

(二)控制内生性问题

从变量的设计角度来看,地方政府的区位导向性产业政策偏好是城市维度,而微观个体的企业行为可能并不会影响到宏观层面的政策设计及制定过程,因此,能一定程度上缓解反向因果导致的内生性问题。但为了进一步验证本文识别策略的可靠性,本文进行了以下内生性问题探讨:

1.工具变量法

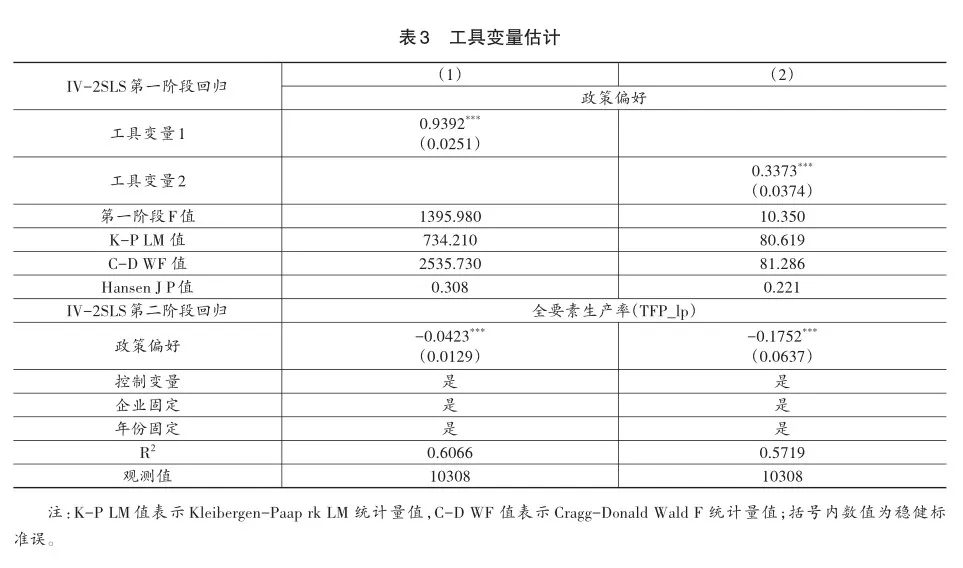

所寻找的工具变量需与内生变量(区位导向性产业政策偏好)高度相关,而又不直接影响被解释变量(TFP)。一方面,本文借鉴Fisman and Svensson(2007)提出的工具变量构造方法,以地级市所在省份其他城市解释变量的均值作为工具变量,从而利用2SLS方法对式(1)进行重新估计。首先,考虑到同一省份内部各地级市的要素禀赋、地理位置、历史文化等经济社会因素较为类似,而且同在一个行政区下,各地级市官员由于晋升锦标赛和标尺竞争,该地级市主政官员行政激励下的政策偏好和同一省份内部其他地级市的均值水平高度相关,满足工具变量与内生变量的相关性假定。其次,相对本地而言,同一省份其他地级市政府官员的政策偏好对本地微观制造业企业全要素生产率的影响较小,满足外生性假定。表3第(1)列的回归结果表明,工具变量估计支持前文的基准回归结论。第一阶段结果显示,工具变量对核心解释变量具有显著影响,其F值远大于经验值10,可以认为该工具变量满足相关性要求。并且工具变量均通过了识别不足检验(Kleibergen-Paap rk LM 统计量为734.210)、弱识别检验(Cragg-Donald Wald F 统计量为2535.730)和过度识别检验(Hansen J统计量的P值为0.308)①。

另一方面,本文借鉴王海和尹俊雅(2021)构造工具变量的思路,将各个城市预算内财政支出与各城市地形起伏度的倒数相乘作为核心解释变量的工具变量。一方面,地形起伏度关系到企业发展的地理区位优势,例如临海临江及平原地区更有利于获得政策扶持以及最大化政策效果;另一方面,考虑时间维度变化,引入地方一般预算内财政支出状况。中国“以支定收”的制度背景下,地方财政支出越高表明地方政府更具经济实力,更有激励和偏好去制定区位导向性产业政策。表3第(2)列的回归结果也同样支持前文的基准回归结论,并且也都通过了识别不足检验、弱识别检验和过度识别检验。从估计系数的经济显著性上来看,与基准回归相比,核心解释变量的估计系数在绝对值上有所增大,这说明潜在的内生性问题倾向于低估政策效应。

2.排除行政等级差异的影响

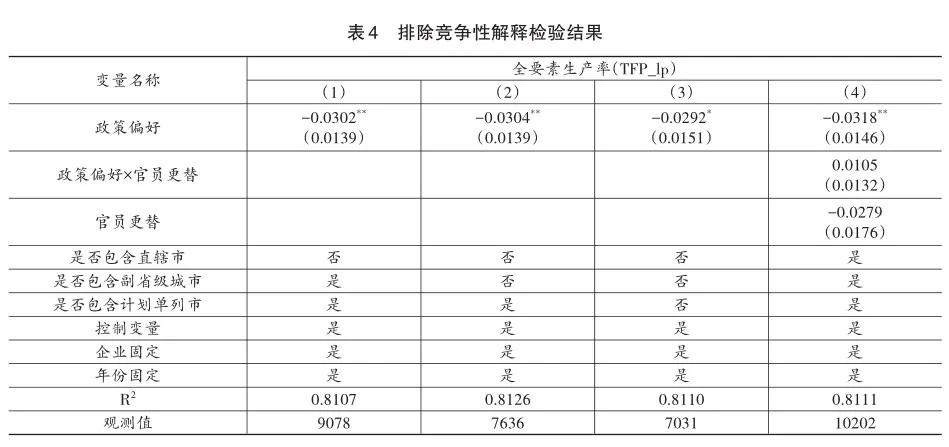

基准回归结论可能存在若干竞争性假设,需要逐一排除。与其他国家相比,中国城市能够享受到的优惠政策力度与其行政等级密不可分,而一个城市的行政等级越高,能够获得更多的再分配资源,例如计划单列市享有较高的经济自主权,其财政直接归属中央管辖,不需要经过省级政府。在本文的有效样本中共有213个地级及以上城市,其中包括一般地级市、直辖市、副省级城市、计划单列市等不同城市行政级别,基准回归结果可能会受到行政等级差异的影响。因此,本文依次排除直辖市、副省级城市、计划单列市的影响,相应的样本观测值也有所减少。回归结果如表4第(1)—(3)列所示,可以发现政策偏好的估计系数至少在10%的水平下显著为负。与基准回归结果相比,排除行政级别差异后的系数估计值有所增加,表明行政等级较高城市由于享有的先天优势确实会削弱地方政府的区位导向性产业政策偏好对全要素生产率的负向影响。我们也通过分组回归进行检验,回归结果并无二致,并且系数间的估计值通过了费舍尔组合检验。

3.考虑地方官员变更的影响

自引入有限任期制度和官员异地交流的惯例后,地方官员更替愈加频繁(王海和尹俊雅,2021),官员更替导致的政策不确定性会影响当地经济发展,从而影响当地企业的正常经营投资活动(罗党论等,2016)。在我国财政分权与行政分权相结合的体制和以GDP为考核的晋升锦标赛的制度背景下,地方政府官员有更大的权力和动力去发展辖区经济,因此官员变更时期城市面临更强的政策不确定性和不稳定性,这也使得官员更替直接关系到产业政策实施效果。为量化地方官员更替的潜在影响,本文参考罗党论等(2016)的做法,生成官员更替虚拟变量,若市长或市委书记任一变更赋值为1,否则为0。在此基础上进一步构建政策偏好与官员更替变量的交互性,将二者同时加入式(1)进行估计。回归结果如表4第(4)列所示,可以看出,交互性的系数并不显著,表明政策偏好对企业全要素生产率的负向影响并没有受到官员更替的影响。尽管官员的个人经历和个人特征存在差别,官员任期内的经济与政策决策存在一定异质性,但是他们的最终目标都是发展经济,而区位导向性产业政策偏好契合地区经济发展格局,某种意义上成为了他们任期内的一致追求,这使得核心解释变量的估计系数较为稳健,不易受到地方官员更替的影响。

4.其他稳健性检验

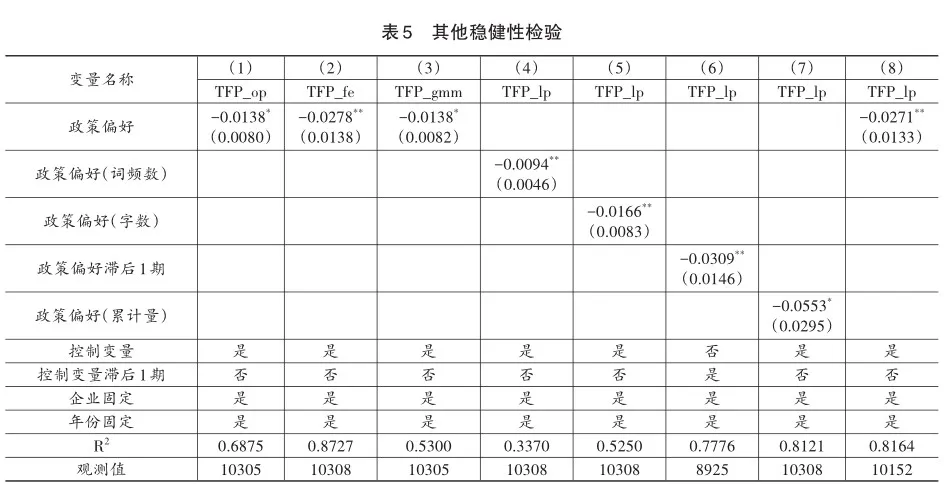

第一,替换被解释变量。前文TFP的测度主要采用LP方法,这里选择OP方法、固定效应和GMM估计测度TFP,作为本文的稳健性分析[见表5第(1)—(3)列]。第二,替换解释变量。本文借鉴陈诗一和陈登科(2018)的研究,基于关键词词频而非关键词所在句子字数占比衡量区位导向性产业政策偏好变量,从而能够更加准确地保留原文本的语义[见表5第(4)列]。与此同时,我们采用词频出现字数取对数的方式进行再测度[见表5第(5)列]。第三,核心解释变量和控制变量滞后1期。考虑到当期核心解释变量与所选控制变量可能和当期TFP存在反向因果,为了降低潜在内生性问题,生成滞后1期的核心解释变量和控制变量,重新进行估计,相应地,样本量会有所减少[见表5第(6)列]。第四,核心解释变量比值的累计量。考虑到区位导向性产业政策的制定和实施需要较长的工程周期,前一期的政策偏好会对后期的企业TFP存在一定影响。因此,本文每一期采用区域性产业政策偏好的累计总数量作为核心解释变量进行稳健性检验[见表5第(7)列]。第五,考虑到有部分上市企业在样本期内存在并购、兼并、发展转型或重大资产重组等情况导致变更注册地或更改上市企业名称,使得企业的自选择行为影响估计结果,因此剔除了这部分样本之后进行回归[见表5第(8)列]。总体来看,前文的基本研究结论较为稳健。

(三)异质性分析

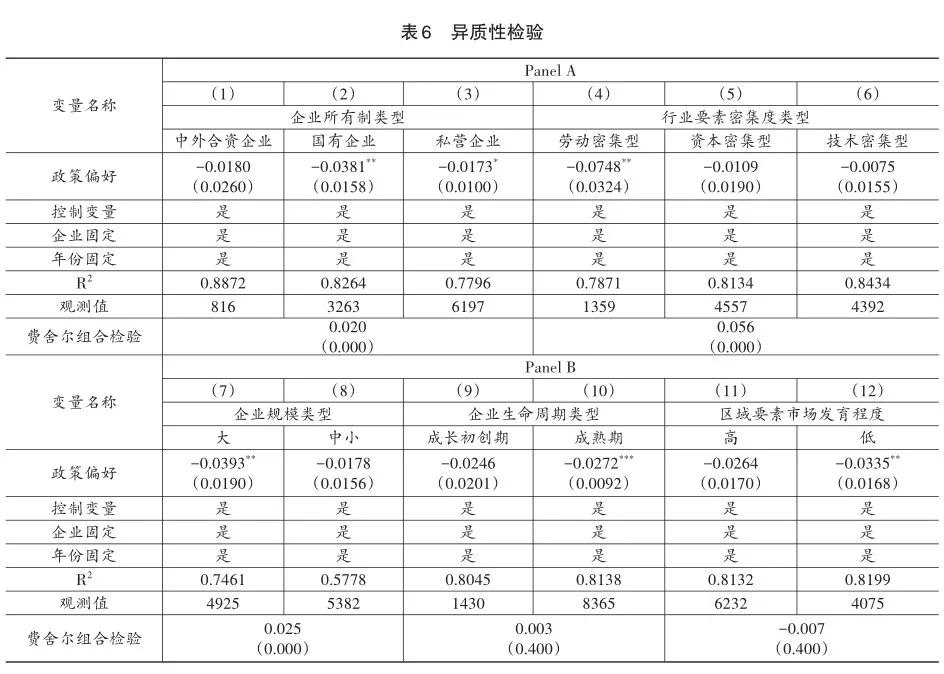

通过理论机制的梳理和分析,本文将从企业所有制、行业要素密集度、企业规模、企业生命周期和区域要素市场发育程度等不同视角进行异质性讨论,以验证假设2。

表6 Panel A第(1)—(3)列分别对中外合资企业、国有企业和私营企业三个类别进行分析,回归结果表明核心解释变量的估计系数在不同所有制企业中均为负,但对国有企业的影响最为显著,且在国有企业组的估计系数绝对值显著大于私营企业和中外合资企业,意味着国有制造业企业全要素生产率受到政策偏好的负向影响显著高于私营企业和中外合资企业。本文借鉴鲁桐和党印(2014)的做法,将样本中的18个大类行业按行业要素密集度情况进行聚类分析,最终划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型三类行业。从样本观测值情况来看,资本和技术密集型所在行业企业数量较多,而劳动密集型企业数量较少。表6 Panel A第(4)—(6)列给出了估计结果,可以看出政策偏好的估计系数在不同行业要素密集度类型中均为负,但在劳动密集型企业中最为显著,且估计系数绝对值最大,意味着劳动密集型行业受到政策偏好的负向影响大于其他类型行业。

本文根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》标准,将样本划分为大企业组和中小企业两组。表6 Panel B第(7)—(8)列给出了相应的估计结果,可以发现,政策偏好的估计系数在大规模企业中至少在5%的水平下显著为负,表明地方政府的区位导向性产业政策偏好对全要素生产率的负向影响主要体现在大规模企业中。借鉴李贲和吴利华(2018)的研究,将企业生命周期划分为成长及初创期(1—11年)和成熟期(12年及以上)。表6 Panel B第(9)—(10)列从不同企业生命周期视角进行了分析比较,研究发现相对初创及成长期企业而言,成熟期企业受到地方政府政策偏好的负向影响在1%的水平下显著。可能的原因是,越是成熟期企业,越有可能与地方政府间存在政治关联,从而受到更多的政策扶持,一定程度上成为僵尸企业的可能性越大。与此同时,我们采用王小鲁等(2019)编制的要素市场发育程度指数来衡量区域要素市场发育程度,根据中位值将全部样本分为要素市场发育程度高和要素市场发育程度低两个子样本,表6 Panel B第(11)—(12)列给出了相应的估计结果,核心解释变量估计系数在要素市场发育程度低的子样本中至少在5%的水平下显著为负,意味着区域要素市场发育水平越高,越能够缓解地方政府的区位导向性产业政策偏好带来的效率损失。

五、影响渠道检验

上一节的研究表明,基于地方政府工作报告文本信息测度的地方政府区位导向性产业政策偏好总体上会降低制造业企业全要素生产率,并且政策效果存在异质性。那么这一政策效果又是通过何种渠道对全要素生产率施加影响?本文从市场竞争、资源配置效率和企业动态等角度切入,考察政策偏好抑制企业TFP提升的作用机制,以进一步验证假设1。

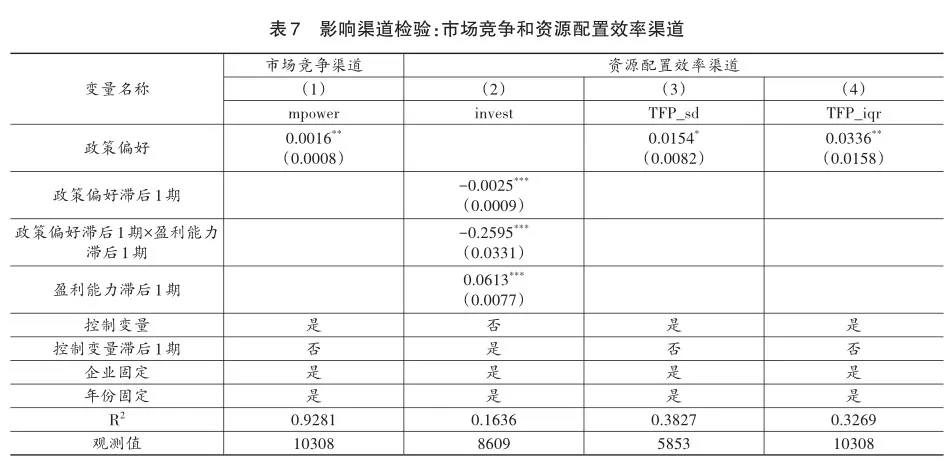

(一)市场竞争渠道

市场竞争(mpower)采用赫芬达尔指数(HHI)进行衡量,用行业内所有企业市场份额的平方和表示,具体行业按照2012版证监会行业分类代码三位码进行分类。赫芬达尔指数的取值在0到1之间,指数越接近1,表示该市场或者产业的集中度越高,竞争程度越低。表7第(1)列给出了以企业营业收入为权重计算的HHI作为市场竞争程度衡量指标的估计结果,可以发现核心解释变量的估计系数在5%的水平下显著为正,表明地方政府的区位导向性产业政策偏好降低了市场竞争程度,从而可以认为通过抑制市场竞争是本文的影响渠道之一。这一结果可能的解释是地方政府的政策偏好由于具有时空性,使得区域范围内的企业能够享受到政策优惠,而区域外围企业无法通过市场竞争更易获得政府补贴、税收优惠和银行贷款,一定程度上阻碍了高效率企业通过市场竞争渠道提高企业全要素生产率,尤其是区域内还可能存在僵尸企业拖累总体生产率的提升。

(二)资源配置效率渠道

本文首先借鉴钱雪松等(2018)研究中的处理方法,运用“投资-投资机会”敏感性模型考察区位导向性产业政策偏好是否通过资源配置效率渠道影响全要素生产率,构建模型如下:

式(2)中,采用“(资本支出+并购支出-出售长期资产收入-折旧)/总资产”测度企业当期投资水平(invest),采用滞后一期的资产收益率或盈利能力(roa)用来测度企业投资机会,并且控制变量也滞后一期。系数β2的经济和统计显著性反映了核心解释变量对企业投资效率的影响,如果显著为负,意味着政策偏好降低了企业投资对投资机会的敏感程度,导致企业资源配置效率下降。回归结果如表7第(2)列所示,交互项的回归系数在1%的水平下显著为负,表明地方政府的政策偏好确实降低了企业资源配置效率。

其次,为了更好地衡量资源配置效率并保证结论的稳健性,本文借鉴韩超等(2017)的做法,采用各城市各年份证监会三位码行业内企业全要素生产率的标准差(TFP_sd)和全要素生产率90—10分位差(TFP_iqr)衡量资源配置效率,数值越小意味着资源错配程度越小,扭曲程度越小,资源配置效率越高。在测算全要素生产率的标准差时会损失一部分样本,因此回归中样本量会变少。回归结果如表7第(3)—(4)列所示,政策偏好的估计系数至少在10%的水平下显著为正,结果进一步验证了前文结论的可靠性,即地方政府的区位导向性产业政策偏好确实一定程度上造成了资源错配。可能是由于地方政府的区位导向性产业政策偏好使得人、财、物等重要资源在地理空间上出现错配,造成更多资源流向了经济效率较低的地区、企业或部门,从而形成资源在空间上的错配和误置。

(三)企业进入退出渠道

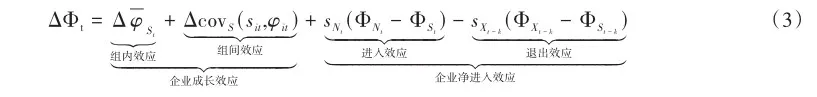

本文借鉴Melitz and Polanec(2015)、肖兴志等(2019)的做法,对加总企业全要素生产率使用动态Olley-Pakes(DOP)方法进行分解,具体分解为行业内各企业自身的生产率提高,不同生产率企业间的要素再分配,以及企业进入和退出的贡献。DOP分解方法能够弥补OP分解中没有考虑企业进入退出这一不足,是对OP分解法的进一步拓展,在解释中国制造业企业TFP增长来源方面具有较好的可应用性。具体的DOP分解法如公式(3)所示:

ΔΦt表示加总生产率的变化,下标S、N和X分别表示存活企业、进入企业和退出企业集合。DOP分解等号右边各项刻画了t-k期至t期加总生产率变化的来源,共由四部分组成:(1)组内效应,即在位企业自身生产率的变化对行业加总生产率的贡献,直接由存活企业(未加权)平均技术进步来衡量;(2)组间效应,由存活企业间资源配置效率变化(即OP协方差项变化)来刻画,在较高生产率在位企业占据较大市场份额的情况下,有利于提高加总生产率水平;(3)企业进入效应,采用观测末期存活企业加总生产率为参照系,当进入企业加权平均生产率水平高于同期在位企业时,进入效应有助于提高行业加总生产率;(4)企业退出效应,采用样本初期存活企业加总生产率为参照系。本文采用企业成立原则对企业状态进行识别,用企业主营业务收入衡量企业市场份额。

把分解得到的组内效应、组间效应和进入退出效应分别作为被解释变量进行回归估计,由于进行DOP分解过程中存在部分样本的损失,因此具体参与回归的样本量以表8为准。表8第(1)—(2)列估计结果显示地方政府的区位导向性产业政策偏好对退出效应的影响在5%的水平下显著为负,对进入效应的影响在10%的水平下显著为正。这意味着,从企业进入退出渠道来看,政策偏好的负向影响主要是通过阻碍企业退出而非企业进入实现的。从表8第(3)—(4)列的估计结果来看,组间效应在5%的水平下显著为负,佐证了前文的估计结果,即政策偏好会降低在位企业间的资源配置效率。由于组内效应和组间效应与进入退出企业完全无关,我们将加总生产率进一步分解为企业成长效应和企业净进入效应,回归结果如表8第(5)—(6)列所示。结果表明地方政府的政策偏好从长期来看主要影响了企业成长,因为进入效应带来的正向影响大于退出效应带来的负向影响,所以企业净进入效应仍是显著为正的。总体来看,基于DOP分解的地方政府政策偏好的生产率抑制效应,支持了企业进入退出障碍渠道的存在性。

(四)正向的融资约束渠道

平均来看,削弱市场竞争、造成资源错配、阻碍企业退出等负向机制均进一步佐证了政策偏好会显著降低企业全要素生产率,那是否意味着不存在正向机制呢?基于产业政策影响企业生产率的系列研究指出,产业政策通过财政补贴、银行贷款、税收优惠和抵免等政策措施将信贷资金注入企业(余明桂等,2016;何钰子等,2022),一定程度上能够缓解企业的融资约束状况,进而提升企业的全要素生产率(林毅夫等,2018;李慧等,2024)。尽管上市制造业企业可以通过股权融资缓解企业融资约束问题,但是中国以银行为主导的金融结构决定了企业和银行间存在着密不可分的经济联系。地方政府的政策偏好在给园区企业提供税收优惠和财政补贴的同时,一定程度上能够影响银行向园区企业贷款的额度和时限,从而缓解企业的融资约束状况,进而提高企业生产率。当然不能否认的是,地方政府偏好性的长期补贴和银行贷款会提升僵死企业产生的概率。

关于融资约束指标的测度,现有研究大概有以下四种方式:一是通过计量模型回归构建现金流敏感系数进行测度;二是通过计算构建相关指数,例如SA指数和WW指数;三是采用公司层面单个指标进行测度;四是基于调查问卷中的管理层融资约束自我感知等进行衡量。由于SA指数和WW指数在中国的制度背景下被众多研究广泛使用,并且能够较为综合全面地反映企业融资约束程度,因此,本文借鉴Hadlock and Pierce(2010)与Whited and Wu(2006)的研究,分别构建SA指数和WW指数进行测度,数值越大,表示企业融资约束越严重。回归结果如表8第(7)—(8)列所示,结果表明,无论采用哪种方式进行测度,地方政府的区位导向性产业政策偏好在一定程度上能够缓解企业的融资约束状况,进而提升企业生产效率。尽管影响渠道有正有负,但是从总体的平均处理效应来看,负向的影响机制占主导。

六、进一步讨论:政策偏好的政治经济学解释

前文的基准回归结果表明地方政府的区位导向性产业政策偏好不利于制造业企业全要素生产率提升,会导致效率损失,但从前些年如火如荼的开发区建设来看,为何地方政府具有如此高的热情进行政策的制定和设计,并且调用一切可调用的政治资源支持开发区建设,难道地方政府行为是一种非理性行为吗?通过调研和观察,已有研究发现地方政府产业政策的制定过程总体来看并不盲目,通过支持一些已经通过市场筛选过的优质企业作为发展基础,支持龙头企业发展从而带动相关上下游相关产业发展(王海成等,2023)。而不同所有制类型企业的效率差异其实很大,即使在“抓大放小”和资源倾斜的背景下,国有企业表现还是最差,投资效率总体来看比民营企业低43%。尽管如此,现实中我们还是能看到相比其他所有制企业,国有企业最容易获得政府补贴和银行的低息贷款。为何会出现这样的悖论呢?

从政治经济学视角来看,一方面,由于存在着信息不对称,地方政府往往难以全面掌握企业的真实经营状况和发展潜力,这使得地方政府在执行政策时存在偏差,导致政策效果偏离预期目标。并且,难以完全解决的市场分割和税收竞争,使得地方政府更偏好区位导向性政策。另一方面,地方政府的区位导向性产业政策偏好或许与地方官员的晋升激励机制密切相关,这导致地方政府某种意义上并不追求企业效率这种不易观测的隐性目标(王海成等,2023)。在现有的晋升体系和异地交流制度下,地方官员的政绩表现往往与其晋升机会紧密相关。因此,为了提升政绩表现以获得晋升机会,地方官员更偏好于实施能够快速见效的区位导向性产业政策,快速上马能带来GDP增长的项目,而忽视了其长期对制造业企业全要素生产率的影响。在本文的研究样本前期,根据《地方党政领导班子和领导干部综合考核评价办法(试行)》(中组发〔2009〕13号)中提到该文件适用于县级以上地方党政领导班子换届考察、领导干部个别提拔任职考察,其中对于地方党政领导班子的实绩考核包括“经济发展水平、城乡居民收入、城镇就业、基础教育、医疗卫生、节能减排与环境保护、扩大就业最低生活保障”等诸多方面,无一例外,这些指标必须是可量化、能定责、可追责的。例如,地区GDP增长和就业稳定性一直是地方政府绩效评估的主要指标,而对于全要素生产率这类不易观测的隐性变量还未正式纳入地方官员的任用和考核之中,尽管在党的二十大报告中已经开始有所提及。

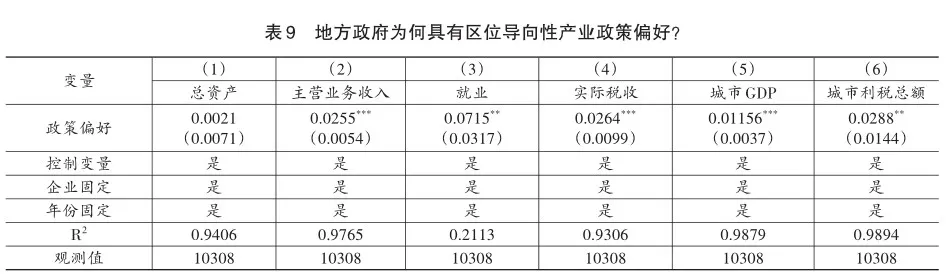

鉴于此,为了进一步验证我们的猜想,借鉴Lu et al.(2019)的做法,使用取对数的微观层面变量企业总资产、主营业务收入、就业、实际税收和宏观层面变量城市GDP、城市利税总额作为被解释变量进行回归。结果如表9所示,可以看出,除了第(1)列总资产的估计系数不显著外,其他列核心解释变量估计系数至少在5%的水平下显著为正,意味着虽然地方政府的政策偏好带来了一定的效率损失,但却有效地提高了微观层面企业主营业务收入、就业和实际税收,宏观层面城市GDP和利税总额,而这些目标也是晋升激励下的地方政府官员追求的显性指标。因此,可以看出地方政府的区位导向性产业政策偏好并非是一种非理性行为,而正是地方官员晋升激励机制下的一种具体体现。

七、主要结论和政策建议

如何提升制造业企业全要素生产率成为当前学术界和政府部门关注的焦点,也是推动制造业高质量发展的关键。在中国财政分权和经济分权的制度背景下,以GDP为考核的晋升锦标赛机制强化了地方政府官员的晋升激励,而中国产业政策更多与地方政府的激励和强度相挂钩,形成了中国特色的区位导向性产业政策。在此背景下,区位导向性产业政策是否以及如何影响制造业高质量发展等重要问题亟待解答。鉴于此,本文从地方政府的政策偏好视角出发,基于2011—2019年的地级市政府工作报告文本,创新性地测算了地方政府的区位导向性产业政策偏好,并考察了其对制造业企业全要素生产率的影响。研究发现:(1)样本期内,在其他条件不变的情况下,地方政府的区位导向性产业政策偏好总体上降低制造业企业全要素生产率,在排除竞争性干扰以及考虑地方官员更替等一系列稳健性检验后,该结论基本成立。这说明地方政府对区位导向性产业政策低质量和低效的数量偏好反而抑制了制造业高质量发展。(2)异质性分析表明政策带来的效率损失主要体现在国有企业和大规模企业、劳动密集型行业、成熟期企业以及要素市场发育程度较低地区的企业。(3)机制分析发现,地方政府的政策偏好主要通过抑制市场竞争、降低资源配置效率、阻碍企业退出和抑制企业成长等渠道降低了全要素生产率,但却通过缓解融资约束提升了企业全要素生产率。(4)进一步的研究发现,虽然地方政府的政策偏好带来了一定的效率损失,但却有效提高了微观层面企业主营业务收入、就业和实际税收,宏观层面城市GDP和利税总额。因此,地方政府的区位导向性产业政策偏好并非是一种非理性行为,而正是地方官员晋升激励机制下的一种具体体现。

基于本文研究结论及国内发展现状,提出以下几点政策建议:

第一,减少区位导向性产业政策制定和实施过程中由于信息不对称带来的效率损失。由于生产上的互补性和投资的正外部性能够弥补市场协调存在的不足,使得区位导向性产业政策有存在的必要性,并且政策还能够带来巨大的社会收益,这让晋升激励下的地方主政官员存在政策制定的规模偏好。然而,政府、市场以及企业间的信息不对称可能会带来一定的效率损失,在区位导向性产业政策的制定和实施过程中要充分发挥有效市场和有为政府的作用,避免孤注一掷式的低效的政策偏好带来效率损失。与此同时,政策制定过程中,应当充分考虑当地资源禀赋、产业结构、市场需求等因素,确保政策与实际情况相符合,加强政策制定和实施过程中的科学性和前瞻性。

第二,扬长避短,注意避免地方政府政策制定中的低效规模偏好带来效率损失。一是地方政府要提供公平自由的竞争环境,保持所有制中性,破除行政性垄断和市场壁垒,促进市场竞争,维护市场竞争格局,避免因企业垄断或所有制差异造成社会福利和经济效率损失。二是要深化要素市场化配置改革,促进要素市场自主有序流动,优化资源配置效率。三是消除各种不合理的限制和进入退出壁垒,降低企业进入和退出市场的门槛,妥善处置僵尸企业,维护正常的企业进入退出市场机制。例如对于享受政策优惠但表现不佳的企业,应及时止损清退,把政策机会让予效率更高的企业。四是进一步完善金融市场体系,降低企业融资门槛和成本,提供更为便捷的融资渠道和多元化的融资产品。同时,加强对融资资金的监管,确保资金真正用于企业的生产经营和创新发展,防止资金挪用和浪费。

第三,优化区位导向性产业政策制定效率,强调差异化政策支持,注重高质量发展。政府应转变产业政策导向,从单纯追求数量和规模扩张转向注重质量和效率提升。在制定区位导向性产业政策时,应充分考虑产业结构的合理性和高端化发展,避免低质量和低效的产业政策出台。与此同时,建立科学的产业政策评估体系,定期评估政策效果,及时调整和优化政策内容,确保政策目标与企业高质量发展的实际需求相契合。并且,针对国有企业、大规模企业、劳动密集型行业、成熟期企业以及要素市场发育程度较低地区的企业,政府应实施更加差异化的政策支持措施,避免一刀切的政策带来的效率损失。

第四,进一步完善地方政府官员的绩效考核评价指标,改进推动高质量发展的政绩考核,尤其要突出效率导向。最新的地方党政领导班子和领导干部综合考核评价办法(2019年中共中央办公厅印发《党政领导干部考核工作条例》)中,我们能够看到对地方主政官员的考核作出了一些改变,注重了解人民群众对经济社会发展的真实感受和评价,弱化了以GDP为导向的政绩考核,突出环境目标约束、社会民生和人民幸福感等方面的评价。这一导向显然是符合客观事实的,当然也需要进一步调整优化考核内容指标,改进考核方式方法,强调过程监督和结果问责,突出全要素生产率增长的效率导向和高质量发展导向,发挥好干部考核的指挥棒、风向标、助推器作用。

参考文献

曹清峰,2020,“国家级新区对区域经济增长的带动效应——基于70大中城市的经验证据”,《中国工业经济》,第7期,第43-60页。

陈诗一、陈登科,2018,“雾霾污染、政府治理与经济高质量发展”,《经济研究》,第2期,第20-34页。

邓宏、尹斯斯、马如飞,2024,“粤港澳大湾区规划能否提高企业全要素生产率?——来自中国制造业上市公司的证据”,《南方经济》,第3期,第141-158页。

韩超、张伟广、冯展斌,2017,“环境规制如何‘去’资源错配——基于中国首次约束性污染控制的分析”,《中国工业经济》,第4期,第115-134页。

韩永辉、黄亮雄、王贤彬,2017,“产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验”,《经济研究》,第8期,第33-48页。

何钰子、汤子隆、常曦、曹铭,2022,“地方产业政策如何影响企业技术创新?——结构特征、影响机制与政府激励结构破解”,《中国软科学》,第4期,第45-54页。

黄先海、宋学印、诸竹君,2015,“中国产业政策的最优实施空间界定——补贴效应、竞争兼容与过剩破解”,《中国工业经济》,第4期,第57-69页。

简泽、张涛、伏玉林,2014,“进口自由化、竞争与本土企业的全要素生产率——基于中国加入WTO的一个自然实验”,《经济研究》,第8期,第120-132页。

江小涓,2014,《经济转轨时期的产业政策——对中国经验的实证分析与前景展望》,上海:格致出版社。

蒋冠宏,2022,“中国产业政策的均衡效应分析——基于政府补贴的视角”,《中国工业经济》,第6期,第98-116页。

李贲、吴利华,2018,“开发区设立与企业成长:异质性与机制研究”,《中国工业经济》,第4期,第79-97页。

李慧、佟孟华、张国建,2024,“设立产业转型升级示范区对企业融资约束的影响——基于交错双重差分模型”,《产业经济评论》,第3期,第5-22页。

林毅夫、向为、余淼杰,2018,“区域型产业政策与企业生产率”,《经济学(季刊)》,第2期,第781-800页。

刘冲、吴群锋、刘青,2020,“交通基础设施、市场可达性与企业生产率——基于竞争和资源配置的视角”,《经济研究》,第7期,第140-158页。

刘瑞明、赵仁杰,2015,“国家高新区推动了地区经济发展吗?——基于双重差分方法的验证”,《管理世界》,第8期,第30-38页。

鲁桐、党印,2014,“公司治理与技术创新:分行业比较”,《经济研究》,第6期,第115-128页。

陆铭、向宽虎,2014,“破解效率与平衡的冲突——论中国的区域发展战略”,《经济社会体制比较》,第4期,第1-16页。

罗党论、廖俊平、王珏,2016,“地方官员变更与企业风险——基于中国上市公司的经验证据”,《经济研究》,第5期,第130-142页。

钱雪松、康瑾、唐英伦、曹夏平,2018,“产业政策、资本配置效率与企业全要素生产率——基于中国2009年十大产业振兴规划自然实验的经验研究”,《中国工业经济》,第8期,第42-59页。

宋凌云、王贤彬,2013,“重点产业政策、资源重置与产业生产率”,《管理世界》,第12期,第63-77页。

孙伟增、吴建峰、郑思齐,2018,“区位导向性产业政策的消费带动效应——以开发区政策为例的实证研究”,《中国社会科学》,第12期,第48-68+200页。

王海、尹俊雅,2021,“地方产业政策与行业创新发展——来自新能源汽车产业政策文本的经验证据”,《财经研究》,第5期,第64-78页。

王海成、张伟豪、夏紫莹,2023,“产业规模偏好与企业全要素生产率——来自省级政府五年规划文本的证据”,《经济研究》,第5期,第153-171页。

王克敏、刘静、李晓溪,2017,“产业政策、政府支持与公司投资效率研究”,《管理世界》,第3期,第113-124+145+188页。

王小鲁、樊纲、胡李鹏,2019,《中国分省份市场化指数报告》,北京:社会科学文献出版社。

王永进、张国峰,2016,“开发区生产率优势的来源:集聚效应还是选择效应?”,《经济研究》,第7期,第58-71页。

肖兴志、张伟广、朝镛,2019,“僵尸企业与就业增长:保护还是排挤?”,《管理世界》,第8期,第69-83页。

余东华、邱璞,2017,“产业政策偏好、社会责任属性与民营企业绩效”,《财经问题研究》,第7期,第20-27页。

余明桂、范蕊、钟慧洁,2016,“中国产业政策与企业技术创新”,《中国工业经济》,第12期,第5-22页。

余壮雄、陈婕、董洁妙,2020,“通往低碳经济之路:产业规划的视角”,《经济研究》,第5期,第116-132页。

张宽、雷卓骏、李后建,2023,“市场准入管制与企业全要素生产率:来自负面清单的证据”,《世界经济》,第5期,第152-176页。

张莉、朱光顺、李世刚、李夏洋,2019,“市场环境、重点产业政策与企业生产率差异”,《管理世界》,第3期,第114-126页。

郑江淮、高彦彦、胡小文,2008,“企业‘扎堆’、技术升级与经济绩效——开发区集聚效应的实证分析”,《经济研究》,第5期,第33-46页。

钟宁桦、温日光、刘学悦,2019,“‘五年规划’与中国企业跨境并购”,《经济研究》,第4期,第149-164页。

Aghion, P., Cai, J., Dewatripont, M., Du, L., Harrison, A. and Legros, P., 2015,“Industrial Policy and Competition”, American Economic Jour? nal: Macroeconomics, 7(4): 1-32.

Arrow, K.J., 1951, Social Choice and Individual Values, New Haven: Yale University Press.

Buchanan, J.M. and Tullock, G., 1965, The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor: University of Michigan Press.

Chen, L. and Naughton, B., 2016,“An institutionalized Policy-making Mechanism: China’s Return to Techno-industrial Policy”, Research Policy, 45(10): 2138-2152.

Chen, Z., Kahn, M.E., Liu, Y. and Wang, Z., 2018,“The Consequences of Spatially Differentiated Water Pollution Regulation in China”, Jour? nal of Environmental Economics and Management, 88: 468-485.

Fisman, R. and Svensson, J., 2007,“Are Corruption and Taxation Really Harmful to Growth? Firm Level Evidence”, Journal of Development Economics, 83(1): 63-75.

Hadlock, C.J. and Pierce, J.R., 2010,“New Evidence on Measuring Financial Constraints: Moving Beyond the KZ Index”, The Review of Fi? nancial Studies, 23(5): 1909-1940.

Hsieh, C.T. and Klenow, P.J., 2009,“Misallocation and Manufacturing TFP in China and India”, The Quarterly Journal of Economics, 124(4): 1403-1448.

Kline, P. and Moretti, E., 2014,“Local Economic Development, Agglomeration Economies, and the Big Push: 100 Years of Evidence from the Tennessee Valley Authority”, The Quarterly Journal of Economics, 129(1): 275-331.

Levinsohn, J. and Petrin, A., 2003,“Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables”, The Review of Economic Studies, 70(2): 317-341.

Lu, Y., Wang, J. and Zhu, L., 2019,“Place-based Policies, Creation, and Agglomeration Economies: Evidence from China’s Economic Zone Program”, American Economic Journal: Economic Policy, 11(3): 325-360.

Mao, J., Tang, S., Xiao, Z. and Zhi, Q., 2021,“Industrial Policy Intensity, Technological Change, and Productivity Growth: Evidence from China”, Research Policy, 50(7): 104287.

Melitz, M.J. and Polanec, S., 2015,“Dynamic Olley?pakes Productivity Decomposition with Entry and Exit”, The Rand Journal of Economics, 46(2): 362-375.

Olley, G.S. and Pakes, A., 1996,“The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry”, Econometrica, 64(6): 1263-1297.

Syverson, C., 2011,“What Determines Productivity?”, Journal of Economic Literature, 49(2): 326-365.

Tebaldi, E., Nguyen, H. and Zuluaga, J., 2018,“Determinants of Emerging Markets’ Financial Health: A Panel Data Study of Sovereign Bond Spreads”, Research in International Business Finance, 45: 82-93.

Wang, J., 2013,“The Economic Impact of Special Economic Zones: Evidence from Chinese Municipalities”, Journal of Development Econom? ics, 101: 133-147.

Whited, T.M. and Wu, G., 2006,“Financial Constraints Risk”, The Review of Financial Studies, 19(2): 531-559.

The Place-based Industrial Policy Preferences and Manufacturing Total Factor Productivity: Evidence from the Text of the Work Reports of Prefecture-level City Governments

Zhang Guojian Hu Yumei Xu Dongyan

Abstract: How to effectively improve the total factor productivity of manufacturing enterprises is the key to determine whether China’s manufacturing can achieve high-quality development. The formulation and implementation of place-based industrial policies is not only an important way for local governments at all levels in China to promote local economic development, but is also widely used by governments around the world. Exploring the formulation logic and implementation effect of placebased industrial policy from the perspective of local government’s policy formulation preferences is helpful to improve the effi? ciency of place-based industrial policy formulation and enhance the coordination with other related policies. Therefore, im? portant questions such as whether and how place-based industrial policies affect the total factor productivity of manufacturing firms need to be answered urgently.

This paper takes the perspective of local government policy preferences, and based on the text of the work reports of prefecture-level city governments from 2011 to 2019, innovatively measures the place-based industrial policy preferences of local governments and examines their impact on the total factor productivity of manufacturing enterprises. It is found that dur? ing the sample period, the preference of place-based industrial policy formulation significantly inhibits the improvement of to? tal factor productivity of enterprises, and this conclusion has passed a series of robustness tests. The efficiency loss caused by the policy is mainly reflected in state-owned enterprises and large-scale enterprises, labor-intensive industries, mature enter? prises, and regions with low development degree of factor markets. Mechanism analysis shows that place-based industrial policy preference reduces total factor productivity by inhibiting market competition, reducing resource allocation efficiency, hindering enterprise exit and inhibiting enterprise growth, but enhances total factor productivity by alleviating financing con? straints. Further research shows that although local governments’ preference for place-based industrial policy formulation brings certain efficiency losses, it effectively increases the main business income, employment and tax revenue of enterprises at the micro level, and the gross urban product and total profits and taxes at the macro level.

This paper has important implications for better evaluating the effect of place-based industrial policy formulation in the new development stage, further optimizing the place-based industrial policy design of local governments, and promoting the construction of manufacturing power. First, reduce the efficiency losses caused by information asymmetry in the formulation and implementation of place-based industrial policies. Second, emphasize strengths and avoid weaknesses, paying attention to avoid the role of channels that cause efficiency losses due to local governments’ inefficient scale preferences in policy for? mulation. Third, optimize the efficiency of place-based industrial policy formulation, emphasizing differentiated policy sup? port and focusing on high-quality development. Fourth, further improve performance evaluation indicators for local govern? ment officials, and improve performance evaluation that promotes high-quality development, with special emphasis on effi? ciency orientation.

Keywords: Place-based Industrial Policy Preference; Total Factor Productivity; Local Government; Text Analysis

①中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定,中国政府网,https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_ 6963770.htm?sid_for_share=80113_2.html。

①本文对工具变量的排他性约束进行了以下论证:第一,以工具变量作为解释变量对企业TFP进行回归,结果发现工具变量对TFP的影响不显著,从而证实了工具变量的外生性;第二,为进一步缓解第一阶段回归可能存在的内生性,本文还考察了采用工具变量的滞后一期值替换当期值,回归结果基本不变。

(责任编辑:张瑞志)