基于“四元联动”的高分子物理课程教学创新与实践

摘"要:课程以新工科建设为指导,立德树人为根本,学生为中心,结合专业特点,借助信息化手段,采用线上线下的混合式教学实现高分子物理课程的教学创新。通过“三阶次”重构教学内容、多维度融合教学资源、“三段一反”的教学组织形式、“四化多样双反馈”的考核评价机制等开展课程教学体系的改革创新,培养学生理论联系实际的能力,提高学生学习的内动力,帮助学生树立正确的“三观”。同时采用三维立体的教学方法和教学手段,有力提升学生的学习效果、高阶的材料创新思维、实践能力和综合素养。

关键词:高分子物理;教学创新;以学生为中心;四元联动;融合

中图分类号:G642"""文献标志码:A"""""文章编号:2096-000X(2025)03-0068-04

Abstract:Thecourseisguidedbytheconstructionofnewengineering,basedonmoraleducation,student-centered,combinedwithprofessionalcharacteristics,andwiththehelpofinformationtechnology,theteachinginnovationof\"PolymerPhysics\"isachievedthroughthecombinationofonlineandofflineteaching.Thereformandinnovationofthecurriculumteachingsystemarecarriedoutthrough\"three-order\"reconstructionofteachingcontent,multi-dimensionalintegrationofteachingresources,\"threeparagraphsandonereverse\"teachingorganizationform,and\"fourmodernizations,multipleanddoublefeedback\"assessmentandevaluationmechanism,soastocultivatestudents'abilitytocombinetheorywithpractice,improvestudents'internalmotivationforlearning,andhelpstudentsestablishcorrectthree-perspectives.Atthesametime,three-dimensionalteachingmethodsandteachingmeansareadoptedtoeffectivelyimprovestudents'learningeffect,advancedmaterialinnovationthinking,practicalabilityandcomprehensiveliteracy.

Keywords:PolymerPhysics;innovativeteaching;student-centered;four-elementlinkage;fusion

当今世界,新一轮科技革命与产业变革正以前所未有的速度席卷而来。我国正积极响应这一时代浪潮,全力推进创新驱动发展战略及“中国制造2025”等宏伟蓝图,旨在通过科技的力量引领国家迈向新的发展阶段。党的十九大报告更是高瞻远瞩,明确提出要加速建设创新型国家,将创新视为推动国家发展的核心引擎,这一战略眼光无疑为我们指明了前进的方向[1-2]。因此,培养与造就一支多元化、创新力爆棚的卓越工程人才队伍,已成为我国产业转型升级与国际竞争中不可或缺的智力基石与人才保障。这不仅是应对当前挑战的迫切需求,更是为国家的长远发展奠定坚实基础的深远布局。材料,作为经济社会高质量发展的坚固基石,其重要性不言而喻。在追求高质量发展的道路上,我们面临着诸多“卡脖子”的技术难题,这些难题如同拦路虎般阻碍我们前进的步伐。因此,要想在这些领域实现突破,构筑起属于自己的技术高地,并在未来的全球创新版图中占据一席之地,就必须在材料科学领域下大力气,培养出一大批勇于探索、敢于创新的材料类拔尖人才[3-4]。

高分子物理是高分子材料及相关专业的重点专业基础课,担负着由理论到工程、由基础到专业的桥梁作用,具有理论性、工程性强的特点,对学生的高分子专业素养及工程能力的培养起着至关重要的作用。通过高分子物理课程的学习,能够使学生掌握高分子专业的基础知识和基本原理,能够在高分子的合成、加工和改性过程中应用“高分子结构—分子运动—性能—应用”之间的内在联系发现问题、分析数据,具备分析复杂工程问题的能力,养成高分子学科的创新思维,为后续的高聚物成型加工工艺、聚合反应工程等专业课打下坚实的理论基础,为从事高分子材料的性能改善和新品的开发等技术工作奠定良好的理论基础。但随着经济社会发展、产业结构转型和新工科建设的推进,高分子物理专业教学存在的问题日益凸显,采用传统的教学方式很难达到立德树人的根本目的。高分子物理课程教学方法和模式的改革是培养高分子材料类创新型人才的核心和关键,这一迫切需求也是摆在我国高等教学改革创新面前的一个挑战。

一"课程教学的“痛点”问题

(一)"课程抽象难掌握

高分子理论抽象、数学模型多而杂,且实践性较弱;课程使用教材多为专业经典教材,具权威性和代表性,但存在理论更新慢、内容枯燥、缺乏前沿性和时代性的特点,导致学生思维能力不足,对知识获取没兴趣,难以实现有效互动[5]。

(二)"知识应用难转化

由于高分子物理的理论性强及抽象思维,传统教学中只注重理论知识的讲解,较少涉及实际岗位能力要求,造成专业知识与实际岗位能力需求不适应,学生接触高分子材料及制品生产,只知道现象,不懂得如何解决实际问题。

(三)"创新思维难建立

传统教学注重理论知识的传授,往往采用“满堂灌”的模式,学生学习主动性和能动性降低,导致创新意识不足,可持续发展能力偏低,高阶思维难建立。

(四)"思政元素轻挖掘

一直以来,在高分子物理课程教学中,未能充分体现课程思政教育对专业知识教学的积极引导作用,未能有效构建专业课程与思政教育协同育人的美好格局。任课教师对专业知识传授与主流价值引领的关系缺乏正确的认识,缺少思政教育的主动意识,从而导致在高分子物理课程教学中重专业知识的讲授而轻思政元素的挖掘。

二"进阶式“四元联动”的创新方法

(一)"构建以学生为中心的学习模式和教学模式

1"“四元联动”促升学习内驱力

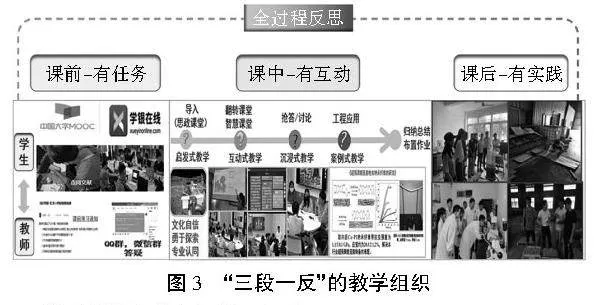

以学生发展、学生学习、学习效果为中心,教师通过内容的重构、过程的重塑,形成“四元联动”,达到对学生价值观的引领,专业工程能力和创新能力的培养以及良好行为习惯的养成。教师借助课堂讲授、翻转课堂、现场模拟等手段进行专业教育,并引导学生形成自主思考、自主学习、自主设计、自主解决问题的能力,加强过程教育(图1)。

2"项目驱动促升实践创新能力

在高分子理论教学和实验教学等环节嵌入企业的岗位需求,通过“生活与项目中的高分子物理”专题学习与讨论[4]、科教融合[5]等方式,激发学生自主创新、勇于探索的热情,努力实现面向高分子材料应用型人才培养的教学、科研与学生实践能力培养一体化的创新创业教学模式,满足材料、化工、医药、能源和环保等领域对人才的需求。

(二)"构建以学生为中心的“思政领航、课程为基、科教融合、能力导向”的“四融合”课程教学体系

1"潜移默化,转外形为内化

课程教师充分挖掘高分子物理课程思政元素,构建第一课堂思政和第二课堂思政有机结合的模式,将思政教育、专业教育、个人成长有机融合,贯穿于课前、课中及课后教学,同时加强师生间、生生间的深度互动,使学生自然接受,并引起情感共鸣,实现价值引领和知识传授的有机统一,促进思想政治教育与高分子物理专业教学同频共振,解决融合难的问题,提升学生自主学习动力,厚植学生正确的人生观和价值观,实现“三全育人”[5]。例如在讲到“取向结构”时,通过观看嫦娥五号成功发射的视频报道,引发学生思考探月工程及嫦娥五号成功发射背后的意义;引导学生思考“织物版”国旗面对的环境及应具备的性能;将“织物版”国旗的高强度与纤维生产工艺有机融合,引出课程的主要内容——取向结构。通过嫦娥五号中第一面月面“织物版”国旗的展示,说明高分子材料及取向结构在航空航天领域的应用,增加学生对专业的认同感及社会责任感,同时启发学生嫦娥五号的成功离不开党的正确领导,离不开千千万万科技工作者勇于探索,协同攻坚的创新精神,并借此勉励学生发扬“探月精神”,投身科技强国建设,助力实现中国梦。

2"逐层递进,化抽象为形象

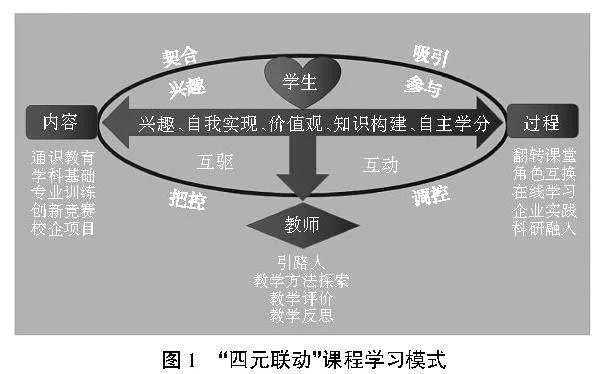

首先,阶次化重构教学内容。围绕结构-性能-分子运动的基本理论体系,引入“学科前沿”和“工程实际”案例,阶次化重构教学内容,把抽象的结构与性能关系形象化,解决知识难内化的困境(图2)。渗透专业思想,反映学科前沿;注重课程思政,德育智育并重;促进文理交融,彰显课程温度;课外知识拓展,强化创新能力,提高课程的高阶性、创新性和挑战度,进而激发学生的学习兴趣[6-7]。

其次,多维度融合教学资源。全面构筑学科前沿与工程实际相融合、线上与线下相融合、虚拟仿真与课堂实验相融合的多阶立体化教学资源。利用高分子物理实验室、材料成型加工虚拟仿真教学资源及网络课程,虚实结合呈现材料结构与性能的关系,使理论教学内容变得立体化、动态化、形象化,增加课堂教学的有效性;建立高分子案例资源库,丰富教学内容,提高课程学习趣味性;将企业技术研发、工程能力等要求嵌入到课程中,突出课程应用,培养实践能力,解决理论与实践脱节的问题,提高学生专业自豪感、工程应用能力和创新思维[8]。

3"循序渐进,提升高阶思维

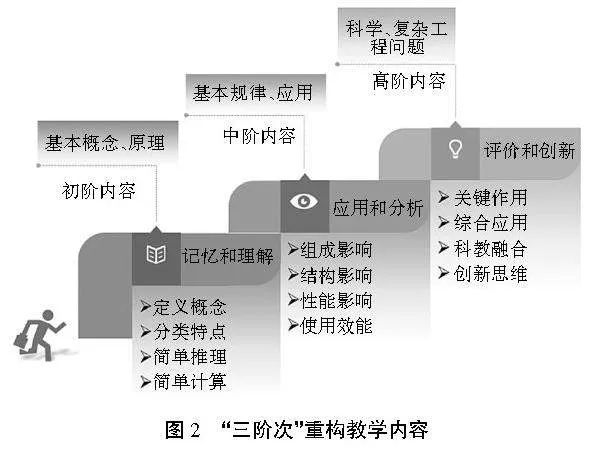

实施“课前有任务、课中有互动、课后有实践、全程教学反思”的“三段一反”教学组织形式(图3)。

课前有任务:通过超星平台和QQ群同步发放学习任务,学生查阅资料,小组讨论,课堂展示。教师根据展示情况,归纳总结,增加讨论、辩论环节,实现课堂翻转。

课中有互动:通过智慧课堂和翻转课堂引入案例,深入互动,讨论、分析案例中的材料结构和性能的知识点,突破重、难点,提升学生学习兴趣;同时在课堂穿插思政元素,引领学生的价值观。例如在高分子凝聚态章节中,引入液晶纺丝的案例,从液晶分类、液晶结构和液晶纺丝原理等方面讲解液晶在纺丝工程实践中的具体应用。同时引入周其凤院士在甲壳素侧链型液晶上所作的贡献,有助于培养学生的大国工匠精神和科学精神。

课后有实践:依托高分子物理实验进行项目设计实验,对所用知识点归纳并应用,深化课堂内容。课程结束后,组织学生参加创新创业竞赛,参与教师科研,带领学生参与企业的项目研发,邀请企业工程师到校讲课,结合材料的生产工艺,讲解某个或多个高分子材料在具体生产中的加工应用。

全程有反思:每个阶段结束后,对该阶段的效果从学生参与度、目标达成度等方面进行全方位的客观评价,针对问题及时调整,持续改进。

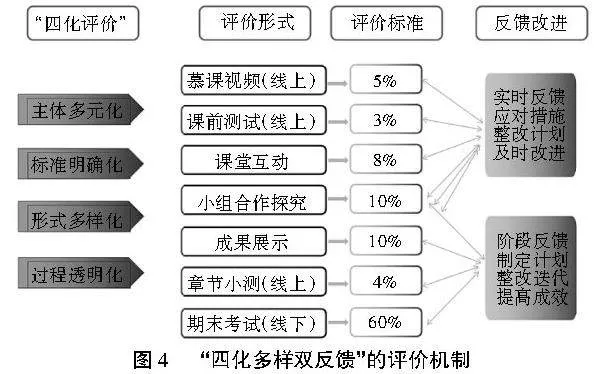

4"科学评价,化被动为主动

科学设置形成性评价体系,提升评价维度,延伸评价深度,拓展评价广度,形成“四化多样双反馈”的考核评价机制,给教与学提供进阶动力[9-10]。课程评价体系与学生能力相对接,构建多元评价体系,强调过程评价。从课前任务完成、课堂互动学习、小组合作探究、成果展示、章节小测和期末考试等多方面评价学生学习效果,客观真实地反映课程教学目标的达成度。同时,通过实时反馈和阶段反馈不断地整改计划,力求完善,实时迭代,提高成效(图4)。

(三)"采用三维立体的教学方法和教学手段

1"“线上”和“线下”立体结合,激发学习内驱力

充分发挥中国大学慕课等在线课程平台,并结合自建课程资源(超星平台),利用线下教学的聚焦性和深刻性以及情感交流的真实性,线上的补充性和协同性以及素材积累的便捷性,注重以学定教,“教”服务于“学”,服从于“学”。教师因材施教,师生互动互变;促进学生自主学习、主动学习、线上线下混合式学习,提升学习能力和思维品质;变“要我学”为“我要学”“我能学”“我会学”,学习有目标、有兴趣、有动力、有责任。

2"“产学研用”的立体案例教学,提升实践能力

将科研成果和企业真实工程问题作为教学案例,呈现工程场景,引导学生发现问题、分析问题、解决问题,提高学生运用理论解决复杂工程问题的能力。例如让学生参与企业的高分子产品的配方设计及生产,从基体材料的选择、助剂的添加、成型工艺的调节(由材料的结构和性能决定)到产品性能表征等流程,从而让学生自行建立从理论知识到工程实践应用的思维体系。

3"以“赛”促“学”的立体教学,激发创新思维

新工科建设背景下,以科技创新为核心,夯实学生理论知识基础,以创新创业“挑战杯”和“互联网+”竞赛作为实践载体,以解决科研项目中的问题为导向,结合高分子物理知识点,学习高分子的研究方法,从而巩固理论的教学效果,调动学生的创新思维,培养发现问题、分析问题、解决问题的能力,达到培养学生运用理论知识进行实践操作的技能。例如通过参加大学生创新训练计划项目,学生从课题申报书撰写,设计高分子复合材料,高分子性能测试及表征等,在整个过程中,学会设计实验方法,独立完成操作过程,培养学生的综合素质和创新能力。强化高分子理论与实践的联系,做到以赛促学、赛学结合,培养创新型新工科人才。

三"创新点

(一)"模式创新

建立了以学生为中心的“四元联动”的课程学习模式,强调教师引导学生,内容契合学生,过程吸引学生;创建了“课程项目+工程创新能力”一体化教学模式,课程教学中,校企共同设计一系列岗位能力课程模块,将高分子企业岗位的专业技能和岗位需求融入高分子物理课程教学中,把课程的核心内容和职业技能紧密结合,强化学生专业综合能力,实现工程创新能力要求与专业人才培养无缝对接。

(二)"教学体系创新

构建了“思政领航、课程为基、科教融合、能力导向”的教学体系。即以专业课程思政为引领,产业需求与课程教学相融合,课程为基础,能力培养与综合素质提高为导向的课程教学体系,将价值塑造、知识传授和能力培养融为一体,将知识化抽象为形象,让学生充分感知专业魅力,增强课程学习自豪感,有力提升学生知识内化能力和学习热情。

(三)"教学方法和手段创新

采用了“三维立体”的教学手段,即“线上”“线下”立体相结合、“产学研”立体案例、“以赛促学”的立体教学方式,结合新时代大学生的特点和学习需求,创新教育教学方法和手段,使学生近距离接触、设计高分子材料,激发学生的学习兴趣,提高学生自主学习的动力,培养创新思维和提高动手实践能力。

四"结束语

针对高分子物理课程理论抽象繁杂等问题,课程团队提出以学生为中心,构建了“四元联动”课程学习模式和“课程项目+工程创新能力”的教学模式;搭建“思政领航、课程为基、科教融合、能力导向”的课程教学体系,通过“三阶次”重构教学内容、多维度融合教学资源、“三段一反”的教学组织形式、“四化多样双反馈”的考核评价机制等开展课程教学体系的创新改革;同时采用“三维立体”的教学方法和教学手段,有力提升了学生的学习效果、高阶的材料创新思维、实践能力和综合素养。

参考文献:

[1]徐立群,许志刚,李庆,等.新工科视域下材料类专业创新型人才培养模式探索与实践[J].西南师范大学学报(自然科学版),2022,47(2):124-128.

[2]何妍,朱天晓,刘芬,等.新工科背景下材料专业创新型人才培养模式研究——基于四位一体视角[J].教育教学论坛,2019(46):49-50.

[3]李振华,苏琼,孙初锋,等.面向创新实践能力培养的仪器分析四轮融合教学创新[J].大学化学,2023,38(9):25-31.

[4]张葵花,代正伟,吴雯.基于工程创新能力培养的高分子物理实验混合式教学改革研究——以嘉兴学院为例[J].嘉兴学院学报,2021,33(2):140-144.

[5]李振华,沈雷.“科教深度融合”的高分子物理教学探索与实践[J].高分子通报,2023,36(12):1740-1744.

[6]车剑飞.跨越“混合”:融合式教学创新的四重维度[J].南京理工大学学报(社会科学版),2023,36(1):73-79.

[7]黄志良,周瑾,王文韬,等.新工科背景下《高分子物理》五元融入式教学创新探索与实践[J].高分子通报,2024,37(9):1309-1316.

[8]姚奇志,金谷,朱平平,等.创新教学方法,助力本科生科研创新能力培养——“扶-牵-引-放”四步教学法[J].大学化学,2021,36(7):132-136.

[9]夏天,李又兵,吕文晏,等.工程教育背景下《高分子物理》多元化课程评价体系探讨[J].高分子通报,2024,37(7):974-978.

[10]郑红娟,程巧换,徐善弘,等.《高分子物理》课程的混合教学模式初探[J].山东化工,2020,49(2):169,171.

基金项目:福建省本科高校教育教学研究项目“基于进阶式四元联动的《高分子物理》课程教学创新与实践探索”(FBJY20230280);福建省一流虚拟仿真教学“高压聚乙烯合成工艺虚拟仿真实践教学”(SJYLKC20231111);武夷学院校级教研教改项目“《橡胶加工工艺学》‘四新’示范课程”(KC20231022SX)

第一作者简介:刘淑琼(1985-),女,汉族,福建南安人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为生物医用高分子材料。

*通信作者:刘瑞来(1984-),男,汉族,福建宁德人,博士,副教授。研究方向为功能高分子材料。