基于“科研项目”驱动的研究生培养模式研究

摘"要:该文从国内研究生质量培养存在的问题出发,分析美国、日本和德国发达国家研究生培养的成功案例,提出政府、高校和企业三方面积极参与的基于“科研项目”驱动的研究生培养模式。首先,加大政府主导的产学研纵向项目资金投入,完善制度保障;其次,构建基于横向项目的校企合作统一信息交流平台,实现双方资源的最优化;最后,高校自主建立基于“项目”驱动的研究生创新创业培养机制,积极引导研究生与企业合作创新。

关键词:科研项目;研究生培养;创新创业;校企联合;培养质量

中图分类号:G643"""文献标志码:A"""""文章编号:2096-000X(2025)03-0022-05

Abstract:Startingfromtheproblemsexistinginthecultivationqualityofgraduatestudents,thispaperanalyzesthesuccessfulcasesofgraduatestudenttrainingindevelopedcountriessuchastheUnitedStates,Japan,andGermany,andproposesagraduatestudenttrainingmodeldrivenby\"scientificresearchprojects\"thatactivelyinvolvesthegovernment,universities,andenterprises.Firstly,weshouldincreasegovernmentledverticalprojectfundingforindustryuniversityresearchandimproveinstitutionalguarantees.Secondly,weshouldbuildaunifiedinformationexchangeplatformforschoolenterprisecooperationbasedonhorizontalprojectstoachievetheoptimizationofresourcesforbothparties.Finally,universitiesshouldindependentlyestablisha\"projectdriven\"graduateinnovationandentrepreneurshiptrainingmechanism,activelyguidinggraduatestudentstocollaboratewithenterprisesforinnovation.

Keywords:researchproject;graduateeducation;innovationandentrepreneurship;schoolenterprisecooperation;trainingquality

2024年3月,教育部发展规划司指出2023年全国共招收研究生130.17万人,同比增长4.76%。在学研究生388.29万人,同比增长6.28%[1]。可见,近年来,我国研究生录取数量逐年增多,这是因为研究生教育是国家人才竞争和科技竞争的重要支柱,肩负着为经济社会发展和科学技术创新培养高层次研究型人才的重任。2020年7月29日,习近平总书记强调,研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用。各级党委和政府要高度重视研究生教育,推动研究生教育适应党和国家事业发展需要,坚持“四为”方针,瞄准科技前沿和关键领域,深入推进学科专业调整,提升导师队伍水平,完善人才培养体系,加快培养国家急需的高层次人才,为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。

2023年3月,薛新龙等[2]在《光明日报》发文表明,增强研究生的科研实践能力,既是促进国家科技创新系统、产业体系与人才培养体系协同发展的现实需要,又是提高研究生知识运用和专业技能水平、提高人才培养质量的必要环节。可见,随着研究生招生数量的大幅增多,通过培养研究生的创新思维和科研实践能力,进一步提高研究生的人才培养质量面临很大挑战。本论文从当前研究生质量培养存在的问题出发,通过借鉴国外研究生培养的成功经验,探讨了基于“科研项目”驱动的研究生创新思维的培养模式。

一"当前研究生质量培养存在的问题

(一)研究生自身科研创新驱动力不足

研究生是高校科研工作的主力军,但是很多研究生选择读研的目的不是进行科学创新研究,而是由于社会对高学历的追求和认可,越来越多的学生不得不选择继续深造。因此,为了获取高学历来选择读研会导致研究生科研创新自驱力不足,科研工作敷衍,缺乏开拓创新的科研精神[3-4]。三年研究周期,研究生第一年完成教学灌输式的理论课学习,修满学分后第二年才查阅资料,寻找课题方向,刚刚有些研究思路,第三年又忙于应聘找实习,撰写毕业论文。最终导致三年下来,科研工作浅尝辄止,科研创新严重成果不足。这种现象不禁让人想起考研辅导博主张雪峰曾经说过:“考研成功并不意味着科研水平的提升。”一个研究生的成功需要天时、地利和人和,缺一不可。一是自身的内驱力,二是优质的科研平台,三是与导师的目标一致。

(二)"高校科研平台资源不均

优质的科研平台是推动学校科研创新能力快速提升的一个重要途径[5-6]。优质软硬件平台的建设,能够为研究生的科研提供必要的创新支持,这是因为很多科研创新工作需要从实验中去发现问题、解决问题。拥有良好实验平台的团队就更有机会产生高质量的研究成果,从而形成良好学术氛围和良性循环。近年来,各大高校非常重视科研创新平台的建设,围绕国家创新驱动发展战略大力推进科研平台实体化建设。但是,大多数科研平台的建设主要集中在部分有经济实力的大学或研究团队。虽然国家大力推行科研平台资源共享和大型仪器资源共享政策,但在具体落实上还存在一定困难,优质的科研平台资源集中于少数高校或团队,各高校的科研资源整体分配不均。

(三)"校企联合培养实质性不强

校企联合培养一般指高校与科研院所或企业合作培养研究生,通常实行双导师制。校企联合培养的本质是一种科教融合的合作办学模式,其核心是通过两个或多个机构的资源整合来实现优势互补。自2010年以来,国家推出了“专业学位研究生教育”政策[7-8],校企联合培养研究生的规模日趋扩大,但是由于高校和企业缺乏实质性的项目合作关系,企业生产管理中的难题还未广泛深入地进入课堂,进而抽象升华为科学问题而被研究,部分企业导师也仅是挂名,科教融合的办学目标还有很长的路要走。

综上所述,研究生培养中存在的一个共性问题就是没有科研项目驱动。研究生在自身内驱力不足、外界缺乏项目创新压力、没有科研经费、缺乏可利用的科研平台资源、企业导师和高校导师目标不一致等种种因素叠加下,导致学生的创新动力不足,创新思维缺乏、创新成果缺失,高端创新型人才捉襟见肘。为此,本论文提出基于“科研项目”驱动的研究生培养机制是培养创新人才,提高创新能力的一条重要渠道。美国、日本和德国在研究生培养方面已有一些典型的成功案例,我们可以借鉴。

二"国外大学基于“项目驱动”的研究生培养模式

随着世界知识生产模式的巨大变革,以实际问题为核心、多学科交叉的科研项目研究,正在逐步取代以学科为中心或以探索为中心的传统科研模式。发达国家在项目制研究生培养方面都有很多成功案例,我们从美国密歇根大学、日本筑波大学和德国高校及科研机构在项目制研究生培养方面所作出的成果中去学习,发现规律,取长补短。

(一)"美国密歇根大学

美国密歇根大学是国际有名的大学之一,在校企联合培养研究生方面有突出业绩[9]。密歇根大学鼓励研究生参与通用、亚马逊、福特等集团开展的校企合作项目,并积极与谷歌、微软、英特尔等世界跨国企业开展合作研究,通过“半工半读”的模式来提升工程实践能力,获取工作所需的技能,为研究生后期的职业生涯实现进行完美过渡。此外,密歇根大学还建立了工程职业资源中心,该中心除了为研究生提供与企业进行项目合作的机会,还协助学校与企业联合制定一些研究生联合培养方案,主要包括培养目标、课程设置、实习实践等,同时提供一些实习项目、发放奖学金等多种联合培养模式,协调企业与学校的共同利益,从而建立长期稳定的合作关系。

(二)"日本筑波大学

日本筑波大学拥有3位诺贝尔奖获得者,同时也培养出了多位知名的经济学家、教育学家和企业家等。日本筑波大学是产学研合作的典型案例,在研究生培养模式上日本政府起主导作用[9]。日本政府借鉴美国硅谷成功发展经验,出资建立了筑波科学城,形成了以研究型高校为中心,在周围创建科技城,科技城内设研究所、企业等机构,各方围绕筑波大学形成一个整体,从而有利于筑波大学掌握企业的需求和市场的动向,推动基于“科研项目”的信息共享和技术交流平台。此外,日本政府还专门出台了一系列的政策来促进筑波大学与筑波科学城的合作发展,例如日本政府通过颁布《科学技术基本法》《大学技术转移促进法》等法律以达到推进日本产学研结合模式顺利发展的目的。

(三)"德国高校及科研机构

德国研发环境的突出特点就是科学界和经济界的紧密结合[10]。德国除了波恩大学、慕尼黑大学等一流名校,还有一些非盈利的科研组织:如马克斯·普朗克科学促进会、亥姆霍兹联合会、莱布尼茨科学联合会和弗劳恩霍夫协会。为促进研究生创新人才的培养,德国政府会直接提供资金,降低企业的研发成本,吸引企业与高校共同进行项目研发。在德国,很多企业都愿意将高校纳入研发创新项目中,企业为学生提供专业技术培训和带薪实习。在校企合作研发的项目中,企业可获得一定程度的税收减免优惠,进一步降低企业的成本。因此,大部分企业中都保留实习生职位,为研究生提供更多培训和参与项目的机会。德国政府也建立了专门的科技中介服务机构,将大学、科研机构技术供给信息以及企业的技术需求信息汇集起来,提供一个完善的交流合作信息平台。

三"基于“科研项目”驱动的研究生培养模式

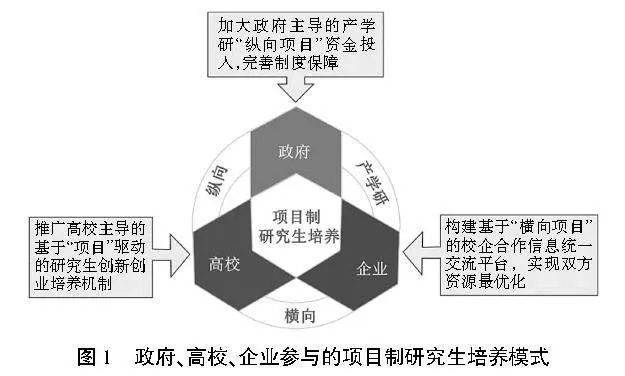

从国外成功培养研究生的模式来看,为提高我国研究生的创新能力和实践能力,需要建立以“科研项目”为驱动的研究生培养模式。早在1995年,埃茨科威兹与劳埃德·雷德斯多夫就提出了“三螺旋”创新模式,描述了高等教育在创新体系中、高校与企业、政府都承担着创新的部分职能[11]。指出三者之间只有紧密合作,相互协作,才能实现创新。因此,要实现三者的紧密合作,笔者认为必须建立以“科研项目”为驱动的研究生培养模式,如图1所示。政府、高校和企业三方都积极参与。政府基于国家应用需求,与高校合作纵向课题,并要求企业参与和进行成果转化。同时,政府从宏观上和优惠政策上进行调控,发布产学研课题,鼓励高校和企业联合培养研究生。企业基于创新创业需求,与高校合作横向课题。相信在科研项目创新压力的驱动下,研究生、高校和企业的研究目标一致,易于培养出具有坚实宽广理论基础和独立科研能力的创新人才。基于“科研项目”驱动的研究生培养模式可从以下三方面进行展开:第一,加大政府主导的产学研“纵向项目”资金投入,完善制度保障;第二,构建基于“横向项目”的校企合作信息交流统一平台,实现双方资源的最优化;第三,推广高校主导的基于“项目”驱动的研究生创新创业培养机制。

(一)"加大政府主导的产学研“纵向项目”资金投入,完善制度保障

产学研联合培养成果突出的国家,离不开政府的政策引导、资金支持和有效监督。2014年12月,教育部联合中兴公司启动了“教育部-中兴通讯ICT(信息通信技术)产教融合创新基地”项目,该项目的成立在我国产教深度融合项目中发挥了标杆和示范作用。通过ICT产教融合创新基地的建立,中兴公司在教育部的主导下从“产、教、学、研”四个维度覆盖到高校的专业建设、课程建设、职业素质培养、师资培养、学生实习就业和科研成果推广中。截至目前,至少已有66所高校加入产教融合基地。我国政府为进一步推进产教融合、校企合作,2018年5月,教育部设立了“中国高校产学研创新基金”,积极探索产学研创新实践和创新人才培养的模式,建立了以企业为主体、市场为导向、产教融合的产学研项目体系。2024年7月,教育部高等教育司公布了2023年度产学合作协同育人项目结题验收结果,共计12215个项目通过结题验收。

在国家政策方面,2021年10月18日,国家知识产权局办公室、教育部办公厅、科技部办公厅印发《产学研合作协议知识产权相关条款制定指引(试行)》。可见,我国政府在产学研项目立项工作和政策优惠方面都为研究生的高质量培养提供了支持。但是,随着研究生数量的迅速增多,我国有必要进一步加大政府主导的产学研“纵向项目”资金的投入和制度保障,引导更多的中小型企业加入产学研融合的建设,进一步通过科研项目训练提高研究生的创新能力。同时,可以借鉴德国校企合作模式,政府鼓励企业为研究生提供更多培训和参与项目的机会,并让企业获得一定程度的优惠政策,如税收减免,降低企业成本,调动其项目合作的积极性。

(二)"构建基于“横向项目”的校企合作信息统一交流平台,实现双方资源的最优化

我国应积极加强基于“横向项目”的校企合作交流平台建设。各企业定期发布研发遇到的一些“卡脖子”问题,或者预期实现的创新性目标。高校老师和学生可以基于自己的科研方向或兴趣针对地通过信息交流平台选择与其匹配的研究项目,通过私下交流洽谈,形成“横向项目”。学生通过科研项目训练可以输出更多的创新成果。企业在研究生培养过程中,可以为专业技术人才的引进进行人才储备。

华为推出的“揭榜挂帅”机制是基于“横向项目”校企合作的一个典型案例。2021年11月起,华为陆续把产业中遇到的兼具商业价值和科学价值的难题,通过平台向社会发布,高校通过“答题”来推动技术的创新和突破。“揭榜挂帅”是一种开放创新的新机制和科研攻关的新模式。2023年3月,由教育部科学技术与信息化司、国家知识产权局运用促进司,工业和信息化部中小企业发展促进中心支持,中关村软件园、中国产学研合作促进会在北京联合主办了2023“千校万企”协同创新对接行动活动,正式发布了“千校万企”协同创新全国对接行动行动计划,拟推动全国企业“出题”、校企“共答”的产学研深度融合模式的落地。此外,全国各大企业和高校也都积极探索建立企业出题、高校答题的“科研项目”模式,来提升高校与企业产教的深度融合。

但是,目前存在的最大问题是各企业或高校都是小范围进行沟通联络,没有形成全国性的资源共享活动。另外,这种企业出题、高校答题的活动主要集中在企业比较多的大城市。地方高校很难享受到这种优惠政策。因此为更好进行资源优化和共享服务,需要构建一个政府监管的,基于“横向项目”的校企合作信息统一交流平台,全国各大小企业都基于自己需求定期发布项目,促进更多的高校和企业参与。高校老师和学生基于自己的科研方向或兴趣针对性地通过统一信息交流平台选择与其匹配的研究项目,通过交流洽谈,促成“横向项目”的落地落实。只有这样才能延续华为成功经验,实现一企业出题,全国各大高校都可以参与,众志统筹,得到最优解的目的。

(三)"推广高校主导的基于“项目”驱动的研究生创新创业培养机制

高校除了积极申请政府和企业发布的校企联合纵向和横向项目外,可以让学生基于研究方向自拟“科研项目”,并给予一定经费支持,让学生参与项目的申请、中期和结题的全流程,严格把握结题成果的创新性,鼓励有竞争力的研究生创新创业项目参加全国性的研究生竞赛。通过科研项目的训练,研究生将会基于项目需求,有目的地广泛阅读文献资料,寻求创新点,更容易发表高水平学术论文和撰写专利[12]。一般来说,参加和未参加科研项目训练的研究生能力往往存在较大差异。目前,国家逐渐认识到科研训练对大学生创新创业能力培养的重要性。2021年9月,国务院办公厅为提升大学生的创新创业能力、增强创新活力,发布了《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》。此外,国家还创建了创新创业服务平台“国家级大学生创新训练计划网络平台”,从而为全国大学生创新创业训练计划提供了统一申请和管理平台,加强了大学生科技创新资源的开放共享。

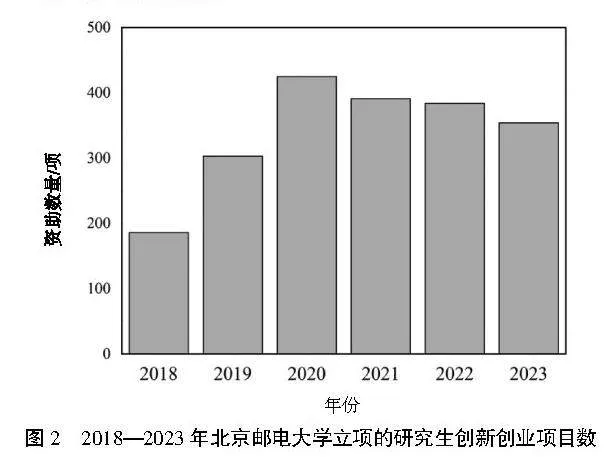

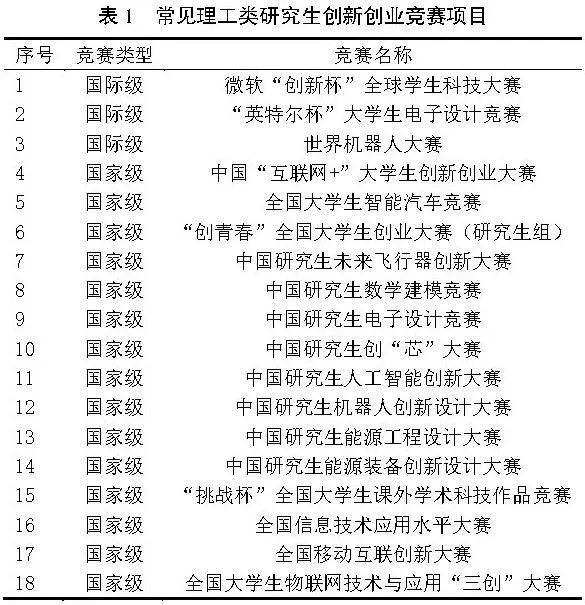

目前,部分高校逐渐意识到举办研究生创新创业活动的必要性,纷纷成立了研究生创新创业中心。北京邮电大学为加强研究生创新创业能力的培养,成立了研究生创新创业项目基金,为每个项目提供几千至几万元不等额度的经费支持。项目可以是自命题项目,也可以是企业命题项目,重点资助校企联合的产业类项目。图2给出了2018—2023年共6年期间北京邮电大学立项的研究生创新创业项目数量,合计2043项,平均每年资助340项。其中,2018年获批研究生创新创业项目186项,2019年获批303项,2020年增加到425项,2021年资助391项,2022年资助384项,2023年资助354项。此外,北京邮电大学为进一步强化博士研究生创新意识、创业精神和原始创新能力,培养富有创造力的卓越人才,提高学校研究生的整体实力。学校出台了《北京邮电大学优秀博士研究生创新基金管理细则》,激励博士研究生取得重要或重大创新成果。学校每年定期组织研究生创新创业成果展,截至目前已经组织了七届。每届评选一等奖10人、二等奖20人、三等奖30人,推荐优秀创新创业成果参加国际或国家举办的研究生创新创业竞赛。常见理工类的研究生创新创业竞赛列表见表1。北京邮电大学的研究生通过“创新创业项目”的科研训练,在发现问题和解决问题的能力上都得到了极大提升,经统计,北京邮电大学2023届研究生就业率达98.94%,位于全国前列。各大高校可以借鉴北京邮电大学研究生培养经验,积极推广基于“项目”驱动的研究生创新创业培养机制。

四"结束语

随着我国研究生录取数量的逐年增多,研究生质量培养也存在一些明显问题,例如研究生本身科研创新自驱动力不足,高校科研平台资源不均,校企联合培养实质性不强等问题。本文从美国、日本和德国项目制培养研究生的经典案例出发,提出了基于“科研项目”驱动的研究生培养模式。该模式主要包括三部分:加大政府主导的产学研“纵向项目”资金投入,完善制度保障;构建基于“横向项目”的校企合作信息统一交流平台,实现双方资源的最优化;推广高校主导的基于“项目”驱动的研究生创新创业培养机制。相信在“科研项目”的驱动下,研究生、高校和企业的研究目标一致,学生的积极性和主动性也相应提高,从而更容易于培养出具有坚实宽广理论基础和独立科研能力的创新人才。实现以习近平总书记关于人才工作的重要论述,激发科技人才的创新创业创造活力,为中国式现代化建设提供更加坚实的科技和人才支撑。

参考文献:

[1]教育部发展规划司.2023年全国教育事业发展基本情况[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2024/55831/sfcl/202403/t20240301_1117517.html.

[2]薛新龙,刘哲希.提升研究生培养质量,夯实科技自立自强根基[N].光明日报,2023-03-21(13).

[3]窦国涛,薛茹,赵雯桐.科研项目参与背景下研究生科研创新能力的培养——以“抗洪护桥措施‘重车压桥’下简支箱梁桥稳定机理研究”项目为例[J].科教导刊(电子版),2023(2):1-5,13.

[4]唐彪,张学敏,刘羽田.主持科研项目可以提升研究生科研能力吗?——基于重庆市研究生科研创新项目的实证分析[J].高教探索,2023(3):79-85.

[5]袁文华,陈茂.基于跨学科项目驱动的地方高等院校专业研究生培养方式[J],科教导刊,2021(13):57-60.

[6]刘庆,王宇,樊陆欢.我国卓越工程师培养问题分析与对策建议[J].国家教育行政学院学报,2024(5):44-52,95.

[7]朱学红,李欢欢,戴吾蛟,等.工程类博士专业学位研究生教育发展的思考与改革思路[J].高教学刊,2023,9(6):17-21.

[8]高阳,孙德建,王旭磊,等.专业学位研究生校企联合培养模式研究[J].创新创业理论研究与实践,2023,6(17):137-139.

[9]席静.美国工程博士培养模式研究[D].天津:天津大学,2019.

[10]耿乐乐.发达国家产学研协同育人模式及启示——基于德国、日本、瑞典三国的分析[J].中国高校科技,2020(9):35-39.

[11][美]亨利·埃茨科威兹.三螺旋[M].周春彦,译.北京:东方出版社,2005.

[12]邢苗条,李政界.学科竞赛与科研项目融合的研究生创新能力研究[J].高教学刊,2022,8(33):47-50.

基金项目:国家自然科学基金面上项目“用于手性分子检测的太赫兹超表面传感器及其互作用机理研究”(62175016);北京邮电大学2022年教育教学改革项目“北邮-空天院6G创新创业实践基地建设”(2022CXCY-B02);北京邮电大学研究生教育教学改革与研究项目“疫情时代下北邮留学研究生线上教学模式探索与实践”(2022Y012);北京邮电大学2023年研究生国际学生前沿课程建设项目“高等电磁场与微波理论导论”(202305)

第一作者简介:亓丽梅(1979-),女,汉族,山东潍坊人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为太赫兹通信技术。