成为“剧中人”

摘要:将心理剧理论和技术融于高中心理健康教育活动课,能够有效提高学生的课堂参与度,激发学生的参与热情,提升课堂实效。作为一种艺术治疗手段,心理剧理论和技术在心理健康教育活动课四阶段中的应用既是心育和美育融合的尝试,也是“五育融合”视域下心理学科教学变革的创新和探索。基于此,从暖身、转换、工作、结束四个阶段探讨了将心理剧理论和技术融入高中心理课教学中的策略,为一线教师提供借鉴。

关键词:心理剧;心理课;社会计量;角色交换;艺术治疗

中图分类号:G44文献标识码:B文章编号:1671-2684(2025)03-0023-04

一、引言

纵观高中阶段的心理健康教育活动课(以下简称“心理课”),其中最为常见、最令人困扰的问题,便是如何让“吃瓜群众”也全情投入。“吃瓜群众”即未参与到课堂某个环节中,而是在一旁看热闹的学生。心理课作为学校实施心理健康教育最主要的渠道,理想情况下自然是要尽可能让更多学生在课堂上参与活动,获得体验与感悟。然而,受课堂时间和教师精力等条件限制,多数活动环节只能邀请主动报名或同伴推选的学生代表参与,其他学生就自动沦为了“吃瓜群众”,游离于课堂。此外,随着年龄的增长,高中生自我意识逐渐增强,在参与活动、分享表达等方面会秉持更加谨慎的态度。部分学生为了避免成为被关注的焦点,倾向于回避教师发出的活动邀请,甘心做“吃瓜群众”。这样一来,课堂效果无疑大打折扣。那么,如何避免这一现象呢?

得益于内容高度的自发性与创造性等特点,心理剧往往能让参与者产生深刻的互动体验:主角可以在安全的团体氛围中释放情绪、探索个人议题;辅角参加演出,扮演指定角色或替身,在剧中通常承担烘托现实、提供支持、强化表达等功能;观众虽未直接参与演出,但来自观众的分享也是重要的团体动力[1]。实践表明,将心理剧理论和技术应用于高中心理课堂,可以有效扩大课堂受众范围,提高学生的自主性和参与度,让学生更愿意在课堂上袒露内心真实想法,积极与其他同学互动,最终促进个人成长。

二、心理剧的概念与发展

心理剧作为一种团体治疗技术,由奥地利的精神病学家莫雷诺(JacobLevyMoreno)首创。它采用特殊的戏剧形式,通过让参与者扮演日常生活中的相关角色来探索心理和社会问题[2]。因此,心理剧也属于一种常见的艺术治疗方法。常规的心理剧包括暖身、演出及分享三个部分[3]。

自1921年诞生以来,心理剧被广泛应用于心理治疗、学校教育、职业训练等领域[4]。20世纪80年代,心理剧传入我国,不仅衍生出了校园心理情景剧这样的独特模式,其在个别和团体心理辅导中的应用也得到了大力推广。然而目前,相比于其他艺术治疗形式,心理剧的理论与技术与心理课的融合尚处于初步探索阶段,尽管已经有教师在课堂上作出了一些尝试,但大部分都是单纯将个别技术(如社会计量、角色交换等)运用到某节课的某个环节之中,缺乏从整体角度的系统探究。笔者在实践中尝试按照钟志农[5]提出的心理辅导活动课“四阶段”模型,从暖身、转换、工作、结束四个阶段探索将心理剧理论和技术融入高中心理课教学中的策略,下文将作具体阐述。

三、心理剧理论与技术在高中心理课中的应用

(一)团体暖身阶段

与心理课相同,心理剧本身也包含暖身过程[6]。二者目的类似,都是旨在通过活动唤醒参与者的内心真实感受来降低防御,营造接纳和尊重的氛围,引导参与者逐渐投入当前情境。因此,心理剧的许多暖身技术都可以用于心理课的导入。

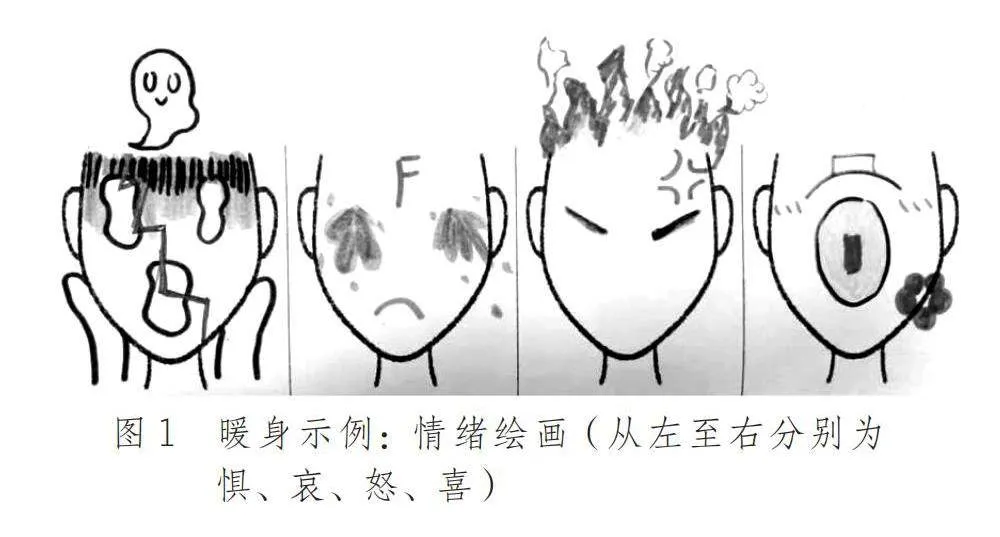

根据身体活动程度,可以将暖身活动分为静态暖身和动态暖身。静态暖身侧重于帮助学生调整情绪、聚焦感受,如冥想、绘画等技术。例如,在“情绪与‘EI’高手”一课中,授课教师采用了情绪绘画的暖身活动:请学生在四张脸谱上分别画出自己心目中喜、怒、哀、惧四种情绪的具体形象。该暖身活动直抵课堂主题——情绪,同时用绘画技术引导学生将基本情绪外化,迅速提升了学生对情绪的识别与感受能力(见图1)。

动态暖身互动性高、趣味性强,能够快速调动气氛,适合采用舞动、社会计量等技术。例如,在“步入高中”这一入学适应主题心理课上,教师采用了光谱图的社会计量进行暖身。首先,提出计量问题:“你对高中生活的适应程度如何?”然后,开展活动:教室左右两端代表光谱的两个极点,左边是“我已经完全适应高中生活”,右边是“我还很不适应高中生活”,请根据自己的实际情况选择站在对应位置。该活动不仅能帮助教师直观了解整个班级当下的适应程度,而且让学生对身旁相邻同学产生了认同,有了情感联结。

(二)团体转换阶段

团体转换阶段的主要任务是创设情境,引出问题。在此阶段,教师既可以使用结构化的方式提前分配角色、规定台词,呈现一出简短的校园心理情景剧;也可以使用半结构化的方式,对问题情境中的背景要素作出一定设置,让学生以主角的身份入戏,觉察个人状态。无论哪种方式,目的都是引发共鸣,催生团体动力,激起学生思考和探索的欲望。

以“我和我的影子”一课为例,授课教师设计了一出短剧《我的影子》,现场邀请两名学生分别饰演主角和影子(见图2)。剧情讲述了主角在确定自己的生涯理想——成为科幻作家后,不停受到影子的质疑和打击的故事。表演完毕后,教师向其他未参与演出的学生提问:“如果你是主角,你有什么感受?你有过类似的经历吗?”学生们纷纷表示和主角感同身受,自己在将理想付诸行动时同样充满了各种阻碍。

在“新学期,‘心’天平”一课中,授课教师则是借助丝巾将高一新生入学后可能遇到的烦恼具象化,所有的丝巾都缠绕在主角身上,每个学生都能站在主角的位置来体验这种束缚感,进而代入自己在现实生活中面临各种适应挑战时的内心活动(见图3)。之后,教师请主角分享感受。无一例外,所有扮演主角的学生都表示被丝巾绑住实在太难受了,很想挣脱出来。此时,团体内部想要改变现状、解决困扰的动力应运而生。

(三)团体工作阶段

经过前面两个阶段的铺垫,在工作阶段,团体内部接纳信任的氛围已基本形成,心理课进入到了最关键的环节——带领学生共同寻求应对策略。在本阶段中,教师可以借鉴心理剧中的角色交换、镜观和空椅等典型技术,鼓励学生深度自我开放、深层挖掘资源、深入交流观点,最终建立起积极有效的问题应对模式。

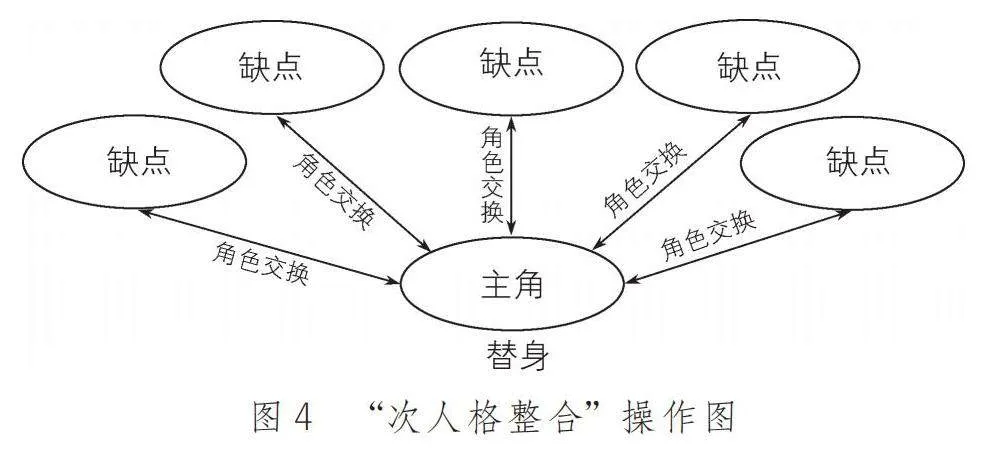

以悦纳自我主题心理课“你比想象中更美”的团体工作阶段为例,授课教师开展了“次人格整合”活动(见图4和图5),让学生依次与自己的主要缺点进行角色交换、对话,寻找缺点给予自己的帮助并表达感谢,同时也可以向缺点提出希望它不要再出现的要求,在换位和镜观的过程中重新审视缺点的意义,尝试接受它们,达成自我和解。

活动中,学生小A选择和自己的敏感、纠结、社恐、严格、情绪化等缺点对话。小A依次和扮演这些缺点的替身进行角色交换,倾吐心声。在之后的分享阶段,小A表示:“在过去,我对于自己的这些缺点总是耿耿于怀,非常想要改正。通过‘次人格整合’活动,我意外发现缺点在人生的某些重要时刻发挥了积极作用,它们也是我的一部分。我看到每个同学都有各自的缺点,大家都是一样的。而且我还可以跟缺点‘商量’,让它们在我指定的时刻暂时消失,这种感觉特别奇妙,我从来没有这么融洽地和自己相处过。”

(四)团体结束阶段

团体结束阶段是心理课的最后一个环节。此时,课堂已经接近尾声,所留时间不多,生动的结束对于整节课的效果将起到升华和助推作用。

在常规的心理剧治疗团体中,带领者会在结束阶段组织团体成员展开分享[7]。一方面,为观众提供与主角对话的机会,为主角提供支持,增强团体内部情感凝聚;另一方面,重新回归现实,促使团体成员反思如何将在剧中收获的体验与个人实际生活产生联结。在心理课上,教师在结束阶段同样也可以组织学生分享心得体会,让大家谈论这节课对自己的触动和感悟,并鼓励学生整合经验,将得到的启发真正运用到课堂以外的真实生活中去,为个人成长赋能。

此外,教师还可以在团体结束阶段再次采用社会计量活动。例如,教师在教室中心放置一条丝巾,作为“我在这节课上的收获”,学生可以自由选择站位,距离丝巾越近表示收获越大。这是心理剧社会计量中的目标导向法,相当于当场邀请学生提供评价反馈,快速直观地评估课堂效果。如果一节心理课的完成度高,那么在结束阶段所有学生都会紧紧围绕在中心点周围,呈现出强大的团体动力。这种打动人心的结尾对师生而言都将是温暖、深刻的回忆,有助于形成有益于个体发展的正向动力。

四、实践反思与注意事项

在高中心理课堂实践中应用心理剧的理论和技术,教师应该注意以下四点。

首先,明确教学目标,确保活动有针对性。

一切的手段和形式都是为教育教学服务的。教师在设计教学时需要明确本课教学目标是什么,考虑心理剧理论与技术的融合是否有利于教学目标的实现,而不是为了追求热闹的课堂生搬硬套某种技术,致使学生的体验浮于表面,忽略了心理课的真实效用。

其次,保护学生隐私,避免过多个人暴露。

虽然心理剧以剧场演出的艺术形式作为主要流程,但在本质上仍然是一种治疗手段[8];心理课则具有普适性,是面向班级全体成员共同关心的问题进行探讨,对个体的关注度有限,对整体环境的保密性也较难控制。因此在进行融合时,应当和“一人一剧”的心理剧有所区分,不过多涉及学生个人议题,以免对其造成不必要的伤害。

再次,遵循课堂规则,强调不评价、不比较。

融合了心理剧理论和技术的心理课是一种体验式学习课程,教师需要敏锐地捕捉学生在参与过程中生成的情绪与感受。有时,某些心理剧技术的运用会引发部分学生较为强烈的情感流露,这是沉浸在活动中自然出现的情绪宣泄,教师要提醒其他学生不作评论、接纳尊重,等待当事人逐渐平复。这种自然的情绪宣泄实际上体现了当事学生对团体的信任,通常课程结束后学生会因此完成一次蜕变[9]。

最后,注重交流反馈,及时组织互动分享。

分享阶段仍要遵循不评价、不比较的原则。在心理剧理论中,观众也是五大构成元素之一,演出结束后与主角对话、表达感受,给予主角力量[10]。把心理剧理论和技术融进心理课后,所有学生都成为“剧中人”:参与演出的学生分享自己演出的感受;其他未直接参与演出的学生也并非完全置身事外,可以观众的身份分享自己在活动中的领悟。通过真诚分享,学生得以深入反思,将自己在课堂上所获延伸至课堂之外,用于实际生活中。

总而言之,将心理剧理论与技术融进高中心理健康教育活动课中,可以有效提高学生的课堂参与度,帮助学生更好地实现个人成长。在实践过程中,教师需要不断学习相关的专业知识及技能,不断探索和创新,寻求更完善、更成熟的融合方式与方法,提升心理课实效。

参考文献

[1]BIO国际组织教材编写组.心理咨询与治疗基础[M].北京:人民日报出版社,2007.

[2]张日昇.咨询心理学[M].北京:人民教育出版社,1999.

[3]龚鉥.易术:与改变共处的生活艺术[M].北京:世界图书出版公司,2017.

[4]林锋.心理剧社会计量技术在心理课堂中的应用[J].中小学心理健康教育,2018(26):22-25.

[5]钟志农.心理辅导活动课的微观发展进程研究[J].中小学心理健康教育,2009(3):4-6.

[6]王尔东.通过心理剧提高大学生自信水平的实验研究[D].南京:南京师范大学,2009.

[7]武婷婷,阳希,刘衍玲,等.校园心理剧的常用技术及应用[J].中小学心理健康教育,2018(18):29-31.

[8]封文波,黄琦,苏颖,等.半结构化交互式校园心理剧在学校心理健康教育实践中的应用[J].中小学心理健康教育,2022(18):30-34.

[9]李坤崇.班级团体辅导[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[10]宋雪梅.高职新生述情障碍现状与心理剧的理论及技术干预研究[D].苏州:苏州大学,2019.

编辑/于洪终校/石雪