非英语专业学生学习投入与教师支持动态发展研究

摘 要:基于复杂动态系统理论,采用问卷调查法对400名非英语专业学生的学习投入与教师支持进行为期4个月的追踪。借助潜在增长曲线模型与随机截距交叉滞后模型分别考察了教师支持与学习投入的发展态势及两者之间的关系。结果发现:(1) 学习投入与教师支持均呈上升态势,且学生的学习投入的初始水平和增长速度呈现显著个体间差异;(2)教师支持和学习投入存在双向关系,并随时间推移逐渐增强。

关键词:复杂动态系统理论;自我决定论;教师支持;学习投入

中图分类号:H319

文献标识码:A" 文章编号:1672-335X(2025)01-0136-09

DOI:10.16497/j.cnki.1672-335X.202501012

一、引言

近年来,随着课堂互动重要性日益凸显,第二语言习得(Second Language Acquisition,SLA),特别是课堂环境下的第二语言习得(Instructed Second Language Acquisition,ISLA),已成为语言学领域的一个热门话题。[1]课堂环境下的第二语言习得关注在教学环境下学习者如何有效地掌握第二语言。鉴于我国庞大的外语学习群体,尤其是英语学习者缺乏自然习得所需的真实语言环境,课堂成为其获取语言输入的主要场所,其重要性不言而喻。在此背景下,学习投入在外语课堂教学中的重要性愈发突出,[2]已成为影响学生学习成效和兴趣的关键因素。[3]近几年,二语习得研究呈现出“动态转向”,有研究基于复杂动态系统理论,对学习投入的动态性特征展开历时研究,[4]但数量较少,未成体系。此外,由于学习投入兼具动态性和关联性,其发展变化的同时,会受到其他因素的作用及影响。[5]如自我决定论指出,教师的行为或情绪支持会持续影响学习者课堂投入状态及学习成效,同时学习者的反馈也会有助于教师优化教学策略等。[6][7]因而,有必要在考察学习投入和教师支持历时发展的同时,探究教师支持与学习投入之间的关系,尤其是二者的双向关系,以深入剖析学习投入这一系统发展及变化的原因。

鉴于此,本研究基于复杂动态系统理论,采用潜在增长曲线模型(Latent Growth Curve Model,LGCM)分别考察教师支持与学习投入的动态发展轨迹,并进一步借助随机截距交叉滞后模型考察二者的双向关系,以揭示师生间动态关系的深层次机制,进而为优化教学策略提供实证依据。

二、文献回顾

(一)复杂动态系统理论与自我决定论

复杂动态系统理论指出,系统及其子系统在发展过程中具有自主性和协同性。在外语学习环境这一复杂系统中,学生作为子系统不再是被动地接受知识,而是主动地投入语言学习之中,充分发挥能动性进行自我调整、自我反思和自我探索,[8][9]不断提升自身语言能力。协同指学习者将自身资源与周围环境加以整合。自主和协同在系统中相互融合、相互作用,从而产生迭代效应。前期的自主调整和协同合作均会为后期的发展奠定基础,不断优化系统。此观点与自我决定论不谋而合。自我决定论强调,学习者个体具备整合内外动机的能力。当关系(relatedness)、自主(autonomy)和能力(competence)等基本需求得到满足时,学生会更积极地参与外语学习,展现出更强的自主性。[10]同时,这种自主性也可能促进教师支持,形成正向循环。[11]在这一过程中,系统会不断反馈并优化学习,实现系统的迭代发展。[5]

自主与协同这一辩证视角充分展现了这两个理论体系的鲜活生命力,为复杂动态系统理论与自我决定论的有机结合提供了有力支持。将复杂动态系统理论与自我决定论相结合,不仅有助于深入解释外语学习情境中师生之间的动态关系,也为构建和谐的师生关系提供可行的路径。

(二)学习投入与教师支持

学习投入指个体为实现特定学习目标所采取的行动,是学习者内在动机的外在表现形式。[3]学习投入具有多维性,包含行为投入(积极课堂参与)、情绪投入(积极情感体验)、认知投入(解析重难点问题)和能动投入(主动表达自身需求及寻求帮助)。这四个子维度相互关联,共同提高学生的学习表现,并有助于预测其二语学习成绩。[3]作为与社会情境紧密相连且具备自我反思能力的个体,语言学习者在外语习得中的成长与发展离不开教师的专业支持与引导。[1]根据自我决定理论,教师支持是一种能满足学习者基本心理需求的情境因素,可促进学习者行为调控(behavioral regulation)的内化与整合,从而有效提升其创造力及学习表现。[11]教师作为学习情境中的关键因素,通过构建具有激励性、支持性和安全性的环境,有效提升学习者的学习投入,进而提高其学习成效。[12]

学习投入和教师支持具有动态性、非线性特点,[12]已有研究考察学习投入的历时发展态势。如Wylie等人采用纵向研究法追踪并分析401名学生10岁至16岁期间的学习投入发展轨迹,结果发现学生的学习投入发展呈现出个体差异性。[13]此外,Zhou采用多层次建模法(Multilevel Modeling)对1742名中国大学生进行为期4个月的考察,通过3次测量,对其学习投入的发展轨迹进行分析。[14]结果显示,群体学习者的学习投入呈线性上升态势,于学期末达到峰值,且初始水平和发展速度存在个体间差异。然而,目前对于学习投入的历时研究仍较为有限,且对教师支持动态发展的探究尚且不足。因此,本研究将采用更为合适的研究方法,进一步考察学习投入与教师支持的发展态势。具体借助潜在增长曲线模型。该模型的优势在于可同时模拟群体发展态势和个体发展轨迹。此外,相较于其他方法(如重复测量方差分析或多层次模型),潜在增长曲线模型在处理复杂的纵向数据时更为灵活,能够同时考虑个体初始状态及其变化速率,从而更准确地揭示变量的发展态势及个体差异。因此,本研究借助潜在增长曲线模型来模拟两个变量的群体发展态势及个体发展轨迹。

(三)学习投入与教师支持的双向关系

学习投入和教师支持具有交互性特点,[12]考察二者关系有助于进一步揭示二者互动的潜在机制。[1]教师和学生是教育生态系统中不可或缺的两个要素,二者共同构建高效且富有活力的学习环境。[15]教师支持被视为高效互动机制的关键要素之一,能够丰富学习者的课堂体验,提升其学习表现并增强其对课堂的归属感,进而提高其学习投入。[16]同样,学习投入的提高也会促进教师支持的发展。[14]现有研究多采用横截面设计探究教师支持对学习投入的预测作用。如,Sadoughi与Hejazi发现教师支持能够对学习投入产生积极影响。[15]刘晓红和郭继东进一步发现教师支持对学习投入具有促进作用。[17]张茜、王建华选取642名非英语专业学生为研究对象,考察其学习投入与教师支持之间的关系,结果表明教师支持可正向预测学习投入。[18]然而上述研究仅从横截面角度探讨了教师支持对学习投入的单向影响,缺乏对二者双向关系的深入探讨。而复杂动态系统理论认为,系统处于不断变化中,子系统之间的关系不断迭代,具有双向关系。因此需要采用纵向研究方法考察教师支持和学习投入的关系,以更好地展示教师支持与学习投入之间的动态互动。

目前,仅有Zhou的研究借助交叉滞后模型考察教师支持和学习投入的关系,发现教师支持可正向预测学习投入,学习投入也可以正向预测教师支持。[14]然而,该研究仅在学期初考察教师支持与学习投入的关系,未对二者的关系进行后续追踪分析。教师支持与学习投入之间的关系并非一成不变,而是处于不断变化之中。[3]换言之,二者之间的关系随时间推移不断迭代升级。此外,该研究所采用的交叉滞后模型未预先考虑个体间的特质差异,这种差异由个体特质(如性格)引起,所得结论如若包含此种差异,便无法较好地推及个体学习者。为解决这一问题,本研究将采用Hamaker等人提出的随机截距交叉滞后模型。该模型可分离出个体间特质差异,聚焦个体内历时动态变化,提升对双向关系研究的准确性。[19]

三、研究问题

首先,本研究采用潜在增长曲线模型,从群体和个体层面分析教师支持与学习投入的发展态势;其次,借助随机截距交叉滞后模型考察二者之间的关系。基于此,本研究提出以下研究问题:

(1) 教师支持与学习投入各自发展态势如何?

(2) 教师支持与学习投入二者之间为何种关系?

① 个体间层次,教师支持和学习投入相关性如何?

② 个体内层次,教师支持和学习投入是否具有双向关系?

四、研究方法

(一)研究对象

本研究选取了东北某综合类院校非英语专业(如运载、物理、机械等专业)一、二年级学生作为研究对象,平均年龄为18.56(SD=0.86),共400人(男生291人,女生109人),均自愿参与本研究。

(二)数据收集

本研究旨在探究一学期内学习投入和教师支持的发展态势及二者的历时双向关系。为此,利用问卷星平台每月发放一次问卷,共发放了4次。各轮问卷的提交人数分别为742人、556人、562人、590人。为确保数据完整有效,本研究最终选取了全程参与调查的400名学生作为研究被试。

(三)研究工具

1.教师支持量表

教师支持量表采用Williams与Deci的学习氛围问卷(Learning Climate Questionnaire,LCQ)简短版,[20]包含6条目,为李克特7级量表,分值越高代表学生在教师的课堂实践中感受到对自身自主性的支持程度越高。此量表已在外语研究领域得到验证。[21]本研究中,4次数据收集中内部一致性均符合标准(.71、.70、.74、.71)。验证性因子分析的结果表明问卷结构效度良好(表1)。

2.外语投入量表

行为投入和情绪投入采用Skinner(2009)量表,[23]能动投入和认知投入分别采用Reeve(2013)和Senko和Miles(2008)量表。[10] [24] 此量表在二语习得研究领域多次使用,信效度均符合理想标准。[4][10]量表4个维度在4次数据收集中内部一致性均符合标准(行为投入=.88、.93、.94、.95;情绪投入=.89、.91、.94、.95;能动投入=.89、.91、.92、.95;认知投入=.89、.92、.92、.95),验证性因子分析结果表明该量表的结构效度良好(见表1)。

(四)数据分析

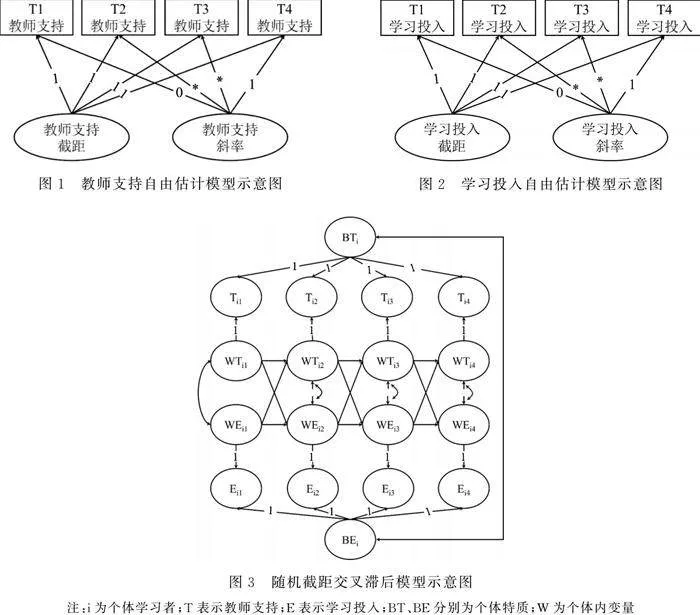

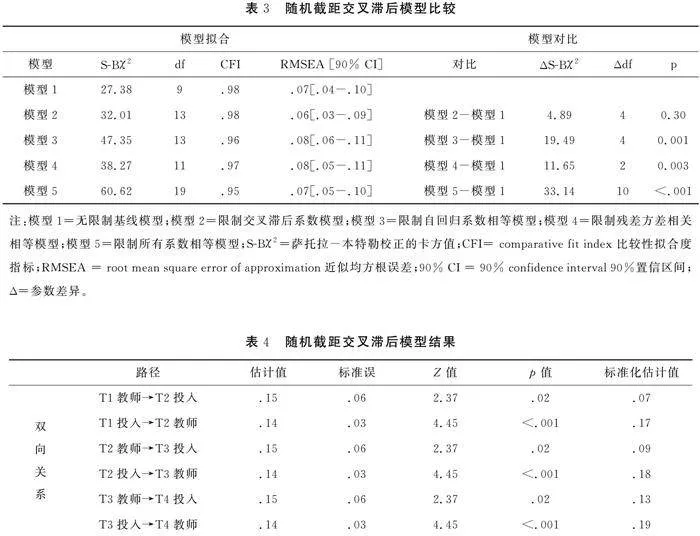

为解决研究问题一,本研究借助潜在增长曲线模型对教师支持和学习投入的发展态势进行建模,随后利用R studio的ggplot2代码包可视化呈现个体学习者的发展轨迹和群体发展态势。鉴于自由估计模型(Latent Basis Model)在建模非线性变化时具有灵活性和较好的拟合效果,能够更简洁地表示变量的发展过程,[25]本研究选用自由估计模型对教师支持和学习投入发展态势进行分析(图1、图2)。

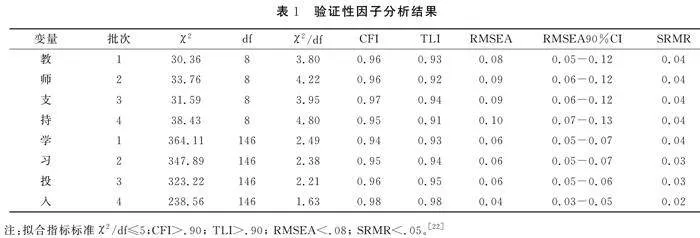

针对研究问题二,研究建立随机截距交叉滞后模型(模型1)以探讨教师支持和学习投入的双向关系(图3)。[26]此外,考虑到模型的简洁性,本研究通过依次限制交叉滞后系数、自回归系数、T2-T3变量间的残差方差相关系数跨时间相等,构建模型2、模型3、模型4,随后建立全模型(模型5)考察以上系数跨时间相等。最后,使用萨托拉-本特勒校正的卡方差异检验(Satorra-Bentler Scaled Chi-Square Difference Test)进行嵌套模型的比较,[27]以此考察限制模型相较于模型1是否存在显著差异,若不存在显著差异,则表明限制模型可以较好解释当前数据。

本研究同时构建潜在增长曲线模型与随机截距交叉滞后模型,以期从动态视角更好地揭示教师支持与学习投入的发展态势及其之间的双向关系。数据分析采用Mplus 8.3软件。

五、结果及讨论

(一)学习投入与教师支持的发展态势

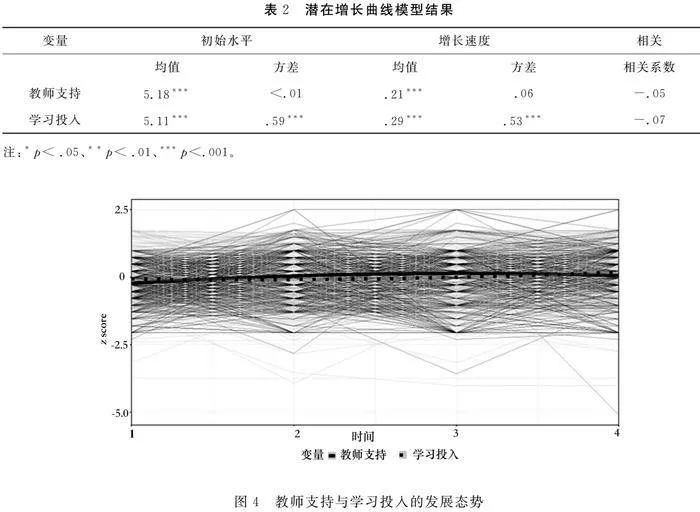

学习投入方面,潜在增长曲线模型适配良好(χ2(4)=10.36,p=.03,CFI = .99,TLI=.98,RMSEA=.06,RMSEA 90% CI=.01-.11,SRMR = .04)。如表2所示,学习投入的截距均值为5.11(plt;.001),斜率均值为.29(plt;.001),说明本学期学习投入呈显著增长态势(图4)。学习投入截距和斜率方差均显著(σ2=.59,plt;.001; σ2=.53,plt;.001),表明学习者在学习投入初始水平和增长速度上存在个体差异。此外,学习投入的初始水平与增长速度的相关系数为-.07,呈不显著负相关。

教师支持方面,潜在增长曲线模型同样适配良好(χ2(2)=1.21,p=.55,CFI = 1.00,TLI=1.01,RMSEA lt;.001,RMSEA 90% CI=.00-.09,SRMR = .01)。表2可见,教师支持的截距均值为5.18(plt;.001),斜率均值为.21(plt;.001),表明教师支持亦呈增长态势(图4)。然而,教师支持的截距和斜率方差不显著(σ2lt;.01; σ2=.06),说明学生感知到的教师支持的初始水平和增长速度显示出一定的个体差异,但并不显著。教师支持初始水平与增长速度相关关系亦不显著。

通过构建潜在增长曲线模型,本研究探讨了教师支持与学习投入的发展轨迹。研究结果表明,学习投入与教师支持发展均呈现增长态势,且二者的初始水平与增长速度在个体间存在差异。而学习投入和教师支持的初始水平与其增长速度都呈不显著负相关。

学习投入初始水平和增长速度具有显著差异,这与Zhou研究结果一致。[14]复杂动态系统理论认为系统具有开放性,会受到各种因素的影响。[5]学习者的语言作为一个开放系统,会受到多种因素的影响而呈现出不同的发展态势。同时,学习投入作为一个子系统也会受到内在和外在因素的影响(如动机、教师支持等)。而自我决定论强调内在动机对于个体行为的关键作用。基于该理论,个体的三种基本内在动机——自主性、能力感和归属感,均与学习投入密切相关,对其发展至关重要。[28]这些内在动机受外部环境与个体特质的交互影响,导致学习投入在个体间差异显著,呈现出动态变化态势。[29]据图4所示,个体学习投入的发展存在波动,呈现非线性增长,在波动中发展变化。这与复杂动态系统理论的非线性观点相一致,[5]同时也是个体内在动机和外部环境因素交互影响的结果。因此,教师应注重个体差异,为学生提供针对性的支持和引导,以促进学习投入的持续增长。而教师支持的初始水平和增长速度未存在显著差异,这可能与问卷设计不够全面有关,未能充分捕捉学生对教师支持的感知。[30][31]

总而言之,学习投入和教师支持均呈现增长态势,但学习投入受到内外部因素影响,其初始水平与增长速度表现出更大的个体差异性。

(二)学习投入与教师支持的双向关系

本研究进一步建立随机截距交叉滞后模型以考察教师支持与学习投入的动态双向关系。通过模型比较分析,结果显示交叉滞后系数限定模型为最优模型(表3),且模型适配度良好(χ2(13)=32.01,χ2/df=2.46,CFI =.98,TLI=.95,RMSEA =.06,RMSEA 90% CI=.03-.09,SRMR =.07)。

结果表明(表4),就个体间层次来说,两者呈现显著正相关(r=.70,plt;.001),说明教师支持越高,学习投入也越高,反之亦然。就个体内层次来说,个体学习者感知到的教师支持正向预测学习投入(β=.07-.13,p=.02),同样,个体学习投入也对教师支持具有显著的正向预测作用(β=.17-.19,plt;.001)。这表明学习投入与教师支持相关,且存在历时双向关系,即不仅教师支持能够预测学习投入,学习投入也能影响教师支持。值得注意的是,这种双向关系随时间推移逐步增强。

本研究通过构建随机截距交叉滞后模型回归模型,发现一学期内教师支持与学习投入具有双向关系。首先,教师支持越高,学习投入越高,这与现有研究结果相一致,[6][17][18]表明中国学习者在学期末会集中注意力于英语学习中。此外,这也符合自我决定论的预期。该理论指出,当学生的基本心理需求得到满足时,其学习动机会显著提升,从而更加积极地投入外语学习之中。[10]而教师支持在这一过程中发挥着关键作用,即教师通过提供支持来满足学生的这些心理需求,进而激发学生的内在动机,提高其学习投入。其次,本研究发现学习投入对教师支持的正向预测效应,即学习投入越高,教师支持越高。这一发现与Ogawald 的外语投入理论模型相符,[3]进一步印证了教师支持与学习投入可相互影响。随时间推移,此种影响迭代升级,层层递进,形成一个迭代循环,不断调整优化教师支持和学习投入之间的关系,从而推动整个系统向着更加积极的方向发展。从复杂动态系统理论的视角看,当个体与原有环境所建立的平衡状态发生变化,系统随即进入一种动态调整的状态。这种状态的转变非但未削弱系统的功能,反而促使各子系统之间的协调效果进一步增强,推动整个系统向更高层次的平衡态演进。具体到教学实践中,教师应尊重学生的选择权,鼓励其独立思考并为其提供决策机会,以回应学生的自主性需求。感知到自主性的学生会表现出更强的好奇心和挑战欲,更加认真地投入学习活动中。[29]

教师支持和学习投入两个子系统相互关联,可能有助于或抑制语言学习。因此,在外语教学过程中,教师需要设计有效的教学活动,营造更为积极的语言学习环境,激发学习者的学习兴趣以提高其学习投入,践行教学相长和以人为本的教育理念。[32]

综上所述,本研究通过构建随机截距交叉滞后回归模型,揭示了教师支持与学习投入之间的双向互动关系,即教师支持可有效预测学习投入,学习投入对教师支持也产生了正向反馈。教师支持与学习投入相互促进,形成了动态的良性循环。

六、结论

本研究首先采用潜在增长曲线模型探讨了教师支持与学习投入的发展态势,随后借助随机截距交叉滞后模型分析了二者之间的双向关系。研究发现,教师支持与学习投入均呈增长态势,且学习投入的初始水平和增长速度存在显著个体间差异。此外,研究还揭示了二者之间的历时双向关系,即教师支持和学习投入相互影响,形成迭代循环,推动系统向更加积极的方向发展。

研究结果具有一定的教学启示。首先,教师应在学期伊始密切观察学生的学习投入情况,对于投入度较高的学生,教师应给予更多的关注和引导,以帮助他们更好地适应学习节奏,维持学习动机。对于投入度较低的学生,教师可采用创新性的教学方法,结合个性化辅导来提升他们的学习兴趣,避免其因学习困难或缺乏支持而导致学习动机下降。其次,教师在实际教学过程中,应当给予学生充分的支持和鼓励,以激发他们的积极性,进而提高其学习投入。与此同时,学生的积极投入也会反过来促进教师的教学热情,形成教学相长的良性循环,共同推动学习者外语学习过程的优化与发展。

本研究亦有局限性。仅考察教师支持和学习投入之间的动态发展轨迹和双向关系,未考虑影响其交互发展的潜在因素,也并未结合质性数据对其发展变化的原因进行深度剖析。未来研究可以采用微变化分析法(Microgenetic Method),追踪教师和学生的语言学习行为,揭示并剖析变化的关键时刻以及原因。

参考文献:

[1] 徐锦芬.课堂环境下的二语习得研究[J].第二语言学习研究,2021,(1):3-11,126.

[2] Hiver P,Al-Hoorie A H,Mercer S.Student engagement in the language classroom[M].Bristol:Multilingual Matters,2021.

[3] Oga-Baldwin W L Q.Acting,thinking,feeling,making,collaborating:the engagement process in foreign language learning[J].System,2019,86:102128.

[4] 于涵静,彭红英,黄婷,等.外语愉悦和学习投入的历时发展研究[J].现代外语,2024,47 (1):101-113.

[5] Larsen-Freeman D,Cameron L.Complex systems and applied linguistics[M].Oxford:Oxford University Press,2008.

[6] Reeve J.A self-determination theory perspective on student engagement[A].Handbook of research on student engagement[C].Boston,MA:Springer US,2012:149-172.

[7] Sadoughi M,Hejazi S Y.The effect of teacher support on academic engagement:the serial mediation of learning experience and motivated learning behavior[J].Current Psychology,2023,42 (22):18858-18869.

[8] Larsen-Freeman D.On language learner agency:a complex dynamic systems theory perspective[J].The Modern Language Journal,2019,103:61-79.

[9] Larsen-Freeman D.Chaos/complexity science and second language acquisition[J].Applied Linguistics,1997,18 (2):141-165.

[10] Reeve J.How students create motivationally supportive learning environments for themselves:the concept of agentic engagement[J].Journal of Educational Psychology,2013,105 (3):579-595.

[11] Ryan R M,Deci E L.Self-determination theory:basic psychological needs in motivation,development,and wellness[M].New York:Guilford Publications,2017.

[12] Hiver P,Al-Hoorie A H,Vitta J P,et al.Engagement in language learning:a systematic review of 20 years of research methods and definitions[J].Language Teaching Research,2021,28 (1):201-230.

[13] Wylie C,Hodgen E.Trajectories and patterns of student engagement:evidence from a longitudinal study[A].Handbook of research on student engagement[C].Boston,MA:Springer US,2012:585-599.

[14] Zhou S A.The dynamic development of student engagement in the second language classroom from a self-determination theory perspective[M].The Florida State University,2021.

[15] Sadoughi M,Hejazi S Y.Teacher support and academic engagement among EFL learners:the role of positive academic emotions[J].Studies in Educational Evaluation,2021,70:101060.

[16] Matos L,Reeve J,Herrera D,et al.Student′ agentic engagement predicts longitudinal increases in perceived autonomy-supportive teaching:the squeaky wheel gets the grease[J].The Journal of Experimental Education,2018,86 (4):579-596.

[17] 刘晓红,郭继东.外语在线教学教师支持与学生交互投入和学习愉悦的关系[J].解放军外国语学院学报,2021,44 (5):34-42,160.

[18] 张茜,王建华.教师支持与大学生外语学习投入的关系探究——学业情绪的多重中介作用[J].中国外语,2023,20 (5):69-77.

[19] Hamaker E L,Kuiper R M,Grasman R P.A critique of the cross-lagged panel model[J].Psychological Methods,2015,20 (1):102-116.

[20] Williams G C,Deci E L.Internalization of biopsychosocial values by medical students:a test of self-determination theory[J].Journal of Personality and Social Psychology,1996,70 (4):767-779.

[21] Zhou S A,Hiver P,Al-Hoorie A H.Dynamic engagement:a longitudinal dual-process,reciprocal-effects model of teacher motivational practice and L2 student engagement[J].Language Teaching Research,2023:136216882311587.

[22] Byrne B M.Structural equation modeling with Mplus:basic concepts,applications,and programming[M].London:Routledge,2013.

[23] Skinner E A,Kindermann T A,Furrer C J.A motivational perspective on engagement and disaffection:conceptualization and assessment of children′s behavioral and emotional participation in academic activities in the classroom[J].Educational and Psychological Measurement,2009,69 (3):493-525.

[24] Senko C,Miles K M.Pursuing their own learning agenda:how mastery-oriented students jeopardize their class performance[J].Contemporary Educational Psychology,2008,33 (4):561-583.

[25] Ram N,Grimm K.Using simple and complex growth models to articulate developmental change:matching theory to method[J].International Journal of Behavioral Development,2007,31 (4):303-316.

[26] Hihara S,Umemura T,Iwasa Y,et al.Identity processes and identity content valences:examining bidirectionality[J].Developmental Psychology,2021,57 (12):2265.

[27] Satorra A,Bentler P M.A scaled difference chi-square test statistic for moment structure analysis[J].Psychometrika,2001,66 (4):507-514.

[28] Deci E L,Ryan R M.The \"what\" and \"why\" of goal pursuits:human needs and the self-determination of behavior[J].Psychological Inquiry,2000,11 (4):227-268.

[29] Ryan R M,Deci E L.Intrinsic and extrinsic motivations:classic definitions and new directions[J].Contemporary Educational Psychology,2000,25 (1):54-67.

[30] Hamre B K,Pianta R C.Early teacher-child relationships and the trajectory of children′s school outcomes through eighth grade[J].Child Development,2001,72 (2):625-638.

[31] Pianta R C,Stuhlman M W.Teacher-child relationships and children′s success in the first years of school[J].School Psychology Review,2004,33 (3):444-458.

[32] 郑咏滟.动态系统理论框架下的外语词汇长期发展[M].上海:复旦大学出版社,2015.

A Study of the Dynamic Development of Non-English Major Students′ Learning Engagement and Teacher Support

Yu Hanjing Chen Yulin Zhang Guoli

(School of Foreign Languages, Dalian University of Technology, Dalian 116024,China)

Abstract:

This study, based on complex dynamic systems theory, tracks the learning engagement and teacher support of 400 non-English major students using a questionnaire survey over four months. Employing both the latent growth curve model and the random intercept cross-lagged model, this study investigates the developmental trends of teacher support and learning engagement as well as the bidirectional relationship between them. The results show that: (1)learning engagement and teacher support show an upward trend, and there are significant inter-individual differences in the initial level and growth rate of learners′ learning engagement; (2) there exists a bidirectional relationship between teacher support and learning engagement, which gradually strengthens over time. This research has implications for foreign language teaching.

Key words:

complex dynamic systems theory; self-determination theory; teacher support; learning engagement

责任编辑:王 晓

基金项目:国家社会科学基金青年项目“中国外语环境下学习者口语动态发展模型研究”(22CYY027)

作者简介:于涵静(1988- ),女,辽宁大连人,大连理工大学外国语学院副教授,主要从事二语发展、复杂动态系统理论和外语教学研究。