一个移植性概念的生长:政府“共谋”行为本土研究的源起、差异与展望

摘 要:政府“共谋”行为作为我国制度环境的产物受到学界持续关注,但“共谋”源于西方经济学领域,当其作为移植性概念被引入我国的公共行政领域,与具有中国特色的治理实践及文化环境相碰撞,“共谋”的概念内涵与适用范围会发生怎样的变化?这一变化会使国内政府“共谋”行为研究呈现何种样态?综述相关研究,梳理发现:“共谋”在移植过程中发生的“概念延展”与“概念旅行”是形成属性认知差异的主要原因,本土研究围绕“非正式行为”展开,形成了“歪曲—弱化”与“变通—创新”两条研究进路。未来研究需明晰政府“共谋”行为的概念认知,关注当今时代背景下“共谋”行为新的生成环境,丰富政府“共谋”行为研究的视向维度,“因时制宜”发展本土化学术概念。

关键词:共谋;政府“共谋”行为;非正式互动

中图分类号:D630

文献标识码:A" 文章编号:1672-335X(2025)01-0085-13

DOI:10.16497/j.cnki.1672-335X.202501007

一、引言

中国的治理结构因制度框架下科层组织的自主性空间,而呈现出韧性、弹性、适应性和持久性等特征。[1]以关系视角切入审视政府与各主体之间的互动,有助于以动态、非线性的视角辩证理解我国的治理体系以及中国改革和转型的张弛之道。[2]在风险社会背景下,风险的系统性与不确定性使国家治理面临更复杂的情境,刚性的治理法则与鲜活多变的社会现实难以完美契合,加之压力型体制的特殊催化,导致基层社会治理层层加码。“共谋”行为(collusion among governments)作为压力型体制下基层政府广泛采用的非正式应对策略,其“灵活性”与“适应性”能够为制度创新提供活力,[3]但半遮半明的“隐蔽性”使得负面意义上的“共谋”难以避免,[4]由此引发的问题也为政府体制建设与管理带来难题,受到学界的持续关注,政府“共谋”行为的研究也因而成为公共行政领域的关切重点。

学界对于“共谋”行为的关注可以追溯到20世纪50年代,“共谋”行为的雏形是经济学家在研究组织行为中容易忽视的群体行为。[5][6]Tirole最早在等级制度和官僚制度的语境下,系统探讨了“共谋”在组织中的作用,通过模型推算出“共谋”在理论层面会降低组织垂直结构的效率,同时指出,在实践中因“共谋”的存在能够为组织带来灵活性而导致组织不想限制它们。[7]在“共谋”概念诞生之初,经济学家通过大量的数据模型推算,明确指出“共谋”概念衍生的研究结论在政治学和组织理论中具有适用性。[8]本质上,任何概念的内涵和外延都是确定性与灵活性的统一,即在一定的条件下,概念的内涵和适用范围是确定的,但会随着客观事物的变化和人们认识的深化而发生变化。[9]当这一概念引入我国的公共行政研究领域,与具有中国特色的治理实践及文化环境相碰撞,“共谋”的概念内涵与适用范围会发生怎样的变化?这一变化会使国内政府“共谋”行为的研究呈现何种样态?

带着这样的思考,本文立足政府“共谋”行为的概念认知、研究原点与交点对现有研究进行梳理。首先,阐明政府“共谋”行为的概念,具体包括“共谋”概念的源起、政府“共谋”行为概念的生成。其次,明晰移植而来的政府“共谋”行为在我国公共行政领域内的研究原点——非正式行为,并从历史渊源与现实演化两个方面勾画非正式行为与“共谋”行为的关系图谱;明确因何在移植后的环境中形成差异性的概念内涵认知,进一步指出政府“共谋”行为的研究交点在于主体动机“消极”还是“积极”更甚的属性认知差异。再次,围绕主体动机的属性认知差异,呈现政府“共谋”行为研究的研究脉络。最后,总结政府“共谋”行为研究的现状特征与不足,并展望新时期政府“共谋”行为研究的发展方向。

二、政府“共谋”行为的概念认知

(一)政府“共谋”行为概念的源起

“共谋”(合谋)根据学者研究过程中的翻译发现,“collusion”可以译为“共谋”或“合谋”。同一概念可以用不同的语词来表达,如“土豆”与“马铃薯”,多语词表示同一概念,在任何语言中都是普遍的现象。它增加了人们选择语词的机会,但也对人们使用语词的恰当、准确提出了更高的要求。因而在本文后续论述过程中,为保证学者们原有观点的呈现,“共谋”“合谋”的表述会同时出现。 (collusion)滥觞于经济学领域“滥觞”这一判断,一方面基于周雪光在《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》中明确指出,借鉴经济学家Tirole提出的“共谋”行为概念,来准确界定基层政府“共谋行为”;另一方面,基于赵文华、安立仁等学者在《一个新的委托代理问题——共谋行为》中,明确指出“共谋”行为是经济学领域“委托—代理”研究中除了道德败坏和逆向选择外的一个新代理问题。 ,以斯蒂格勒等为代表的经济学家很早就指出了利益集团控制监管机构这一“纵向共谋”的现象。[10][11]Tirole则基于社会学家对企业内部组织中“派系”“公司政治”“小集团”等概念的精确定义,结合现代信息经济学的知识,将组织视作多层嵌套的“委托—代理”关系网络,提出在复杂层次结构中存在代理人之间在互惠的前提下,以隐瞒、歪曲和非正式交流的方式控制委托人信息接收的“共谋”行为。[7]经济学话语下的“共谋”行为可以理解为“委托—代理”关系内的代理人在与委托人形成的初始“委托—代理”契约外,基于自身利益需要与其他代理人之间达成违反初始契约的子契约,其目的是以牺牲委托人的利益为代价实现自身效用的最大化。[12]用以解释“委托—代理”关系间基于利益动机导致交易过程中出现不正当且具有勾结、串通意味的共识性牟利行为,因其与社会利益相悖而具有隐蔽性。[13]

移植于公共行政领域,周雪光在Tirole以及社会学家对政策执行过程中非正式行为研究的基础上,以“共谋”行为概括描述上下级基层政府互动过程中与上级政策指令相悖的、以非正式方式实施的应对策略,即基层政府与直接上级政府相互配合,以各种策略应对更上级政府政策法令与检查监督。[3]米恩广进一步将政府“共谋”界定为各级政府在制定、执行政策和法令过程中,为维护个人、团体或组织的利益,欺瞒、应付上级政府监督、检查,以各级政府关系为枢纽,以政府组织为载体,以政策和制度为依托,上下级政府间、同级政府间相互配合的一种制度化了的、具有合法性基础的非正式行为。[4]作为异域生长的移植概念,公共行政话语下的“共谋”行为在“委托—代理”主体间的信息与利益分配结构、非正式互动的形式上与经济学语境下的“共谋”有相似之处,但主体环境的改变使政府“共谋”行为建立在科层组织等级制度之上,依托政府内部正式的组织结构运作,由隐蔽性的“共谋”演化为公开的秘密,形成了“半遮半明”的隐蔽性。[3]

当前公共行政领域对于“共谋”这一移植性概念普遍认可,但忽视了“移植”过程中的“一致性”与“异质性”因素对概念内涵认知的影响。所谓“一致性”是指无论在经济学还是公共行政领域内“共谋”行为皆生成于复杂的“委托—代理”层次结构之内,并借以非正式交流、隐瞒、歪曲信息的方式运作。而“异质性”则表现在政府“共谋”行为的动机并非仅限于自身利益,有着具体情境下治理主体的多维考量,也并非绝对与社会利益相悖。生成环境与运作方式的一致性,使“共谋”概念在一定程度上适用于解读政府的“共谋”行为。但行为动机的异质性则导致“共谋”概念在解读政府“共谋”行为的过程中,因主体非利己性等正向的行为动机形成了新的具有积极属性的认知。

正是在这样的背景下,“共谋”概念的内涵发生了改变,既保留了移植前的消极属性认知,又具有悄然生长的积极属性认知。因此,在不同的语境中,学者们依据具体情境呼应“共谋”概念中相匹配的属性,并未严格区分概念内涵的不同行为属性,模糊应用最终导致对政府“共谋”行为概念的属性认知差异。

(二)政府“共谋”行为概念的生成

依前文所述,经济学领域中的“共谋”源于“委托—代理”主体之间的利益动机,生成于复杂的层次结构之中。移植到公共行政领域后,需要在相似的生成环境与运作方式下,结合主体行为动机的异质性来讨论“共谋”概念。因此,从“环境—行为”的视角审视已有政府“共谋”行为的研究,有助于探究政府“共谋”行为概念的生成逻辑。

环境视角可细分为组织外在环境和内部环境。周雪光提出“共谋现象”概念时,就从组织与外在环境的角度指出,我国各级政府处于庞大的科层体制中,中央政策的一统性成为诱发各级政府行为的基本制度环境,政策一统性与微观层次上的不合理必然需要执行过程中的灵活性。执行灵活性为基层政府间的共谋行为提供了合法性基础。而激励机制与组织目标不兼容造就了与政策相悖的利益共同体,导致执行过程中的目标替代,其中强激励诱使基层政府官员强化与上级政府之间的非正式关系来规避仕途风险,同时为其向下摄取资源提供强大推力,成为“共谋”行为的内在动力。[14]部分学者从组织内部的结构环境出发,认为政府机构可以视作重叠嵌套的“委托—代理”关系网络,有着“共谋”生成的基础条件。[7]复杂的层次结构以及行政组织的互动交往中基层政府对信息的垄断与控制使政府间存在“共谋”的可能。[15]

行为视角可细分为行为主体和行为动机,具体分析如下。

从行为主体的角度来看,现有研究围绕“委托—代理”理论,从政府内、外维度对其“共谋”行为的主体进行探究,并依据内、外维度中信息与资源优势主体的差异,提炼不同的“共谋”运行方向。[12]内部维度是指“委托—代理”发生在不同层级政府之间,主体包括基层政府、同级政府、直接上级政府、更上级政府;外部维度是指“委托—代理”发生在政府与社会主体间,主体包括政府、企业、社会组织与社会个体。就内部维度而言,在科层组织间的双向互动过程中,“代理方”凭借主体信息优势发起“自下而上”“自上而下”“自中间上下延伸”向度的“共谋”行为,具体表现为:基层政府为完成任务与直接上级政府联合应对更上级政府;[16]上级政府发动下级政府实现经济或政治目的最大化;[17]中间级别政府诱使、发动上级政府和下级政府参与。[18]就外部维度而言,相对于其他合作主体,政府作为资源/权力优势主体往往承担“委托方”的角色且居于中心地位,在任务情境下的多元主体互动过程中,形成“中心向外围辐射”“外围向中心渗透”“中心外围互动”多向度的“共谋”行为,表现为:政府因有限力量与利益最大化目标之间的张力主动向外联合社会力量;[19]社会主体因有限资源和利益最大化目标之间的张力主动向内与公权力对话;[20]政社主体因资源交换需求而形成的内外互动。

从行为动机层面来看,“共谋”关系建立的前提和具体情境往往是双方所掌握的信息、权力、制度和地位等资源有所区别,且存在资源交换的需求和欲望。[21]因为科层制度正式化为基层官员的职业生涯带来更多的不确定性与风险,行政关系人缘化成为基层官员应对风险的有效策略,形成了社会网络关系与“共谋”行为的双向互动,进一步强化了“共谋”行为。徐娜认为,政府“共谋”行为一方面能够尽可能地动员更多的资源以便达成政策目标;另一方面,串联起的政治利益共同体拥有更大的包容空间,为基层政府构筑起一张体制内的安全网。[22]田先红认为,基层政府具有一定的灵活应对空间,在尚未建立严密问责体系的情况下,只有政治任务的压力可能影响到基层官员的重要利益,而被问责的风险又低于“共谋”收益时,才可能催生某些基层政府的“共谋”行为。[14]还有学者从资源稀缺性、[23]组织碎片化、组织趋同、权责失衡与政府角色多重性[24]等具体情境切入对政府“共谋”行为的生成逻辑进行探究。

统观学界从“环境—行为”视角切入,对政府“共谋”行为的生成逻辑进行探究,大致勾画出政府“共谋”行为生成的内在轮廓。综合政府“共谋”行为概念的缘起与生成的论述,可以发现,学界尚未就公共行政话语下政府“共谋”行为的概念属性及其适用范围进行深入探究。且因为移植概念的属性认知演变,导致现有研究中对政府“共谋”行为概念的模糊化应用,因而有必要追溯政府“共谋”行为的原点——非正式行为,明晰属性认知的研究交点及由此生成的研究进路,呈现已有的研究脉络。

三、政府“共谋”行为的研究原点与交点

(一)研究原点:非正式行为

“共谋”作为从西方经济学领域移植过来的学术概念,在我国公共行政研究的土壤中茁壮生长,原因在于其生长环境中具备相同的研究要素——非正式行为。[25][26]非正式行为与“共谋”行为之间的关系可以从历史渊源与现实中的演化两个角度来梳理呈现。

1.非正式行为与“共谋”行为的关联

经济学领域围绕非正式的信息交流、非正式的组织形式、非正式的串通契约等非正式行为探讨“共谋”[7][27]。同样,公共行政领域探讨的“共谋”也源于治理实践中的非正式行为。钱穆曾言,“中国传统政治制度具有通融性,往往每一制度,都留有活动变通之余地,不肯死杀规定,斩绝断制。”[28]变而不隐,世人皆知,亦如缪全吉所言,“往昔中国官场,最重形式主义,一切号令,必执典章制度而不敢丝毫逾越;但又特重人情世故,凡百措施,又依情事而通融制宜”[29]。古往今来,“非正式”的成分弥漫在我国政府运作的各个领域和角落之中,彰显着“因时制宜、因物制宜、因事制宜、因地制宜”的“中庸”治理之道。[30]

“中庸之道”作为中国传统文化的精髓之一,其核心理念——追求和谐、平衡与适度,无疑为理解中国治理实践中“共谋”行为的选择逻辑提供了一把钥匙。“中庸”不仅是一种哲学思想,而且是一种实践智慧。它倡导在多元利益冲突中寻找最佳平衡点,避免极端,实现社会的和谐共生。在治理实践中,这种文化基因往往促使政府在面对复杂多变的治理环境时,倾向于采取一种更为灵活、包容且富有弹性的策略——“共谋”。这里的“共谋”,并非简单的利益交换或违规操作,而是在正式制度框架内,基于共同目标或利益考量,通过非正式渠道进行协商与合作,以达成更为高效、和谐的治理效果。超大国家规模下的地域差异性自然生成了制度稳定性与灵活性之间的张力,平衡的要诀在于通过正式制度与非正式制度的并存与转化,实现二者的互动相济。[31]非正式制度与正式制度之间合法性基础与行为导向的一致与否决定了非正式行为表现的类型:同基础,方向相合表现为“层层加码”、方向相悖则表现为“共谋”;不同基础,方向相合表现为“变通”、方向相悖则引发“竞争/冲突”。

其中,“共谋”依托与正式制度相同的组织关系,在实际运作过程中作为政府组织内部的“共有常识”被默许、容忍,但因“共谋”行为多与正式法令规定相悖,运作逻辑与正式制度背道而驰,所以在名义上不能够为正式制度所接受,这类非正式制度既不可公开,也难以实现向正式制度的转化,因而作为特定组织环境中制度化了的非正式行为而存在。[3]学界以“共谋”这一移植性概念来界定政府具体治理情境中的非正式行为,是基于对非正式行为的认知与延伸,但因所依托的具体情境的不同而具有概念认知的多样性,为关于政府“共谋”行为属性认知差异埋下伏笔。

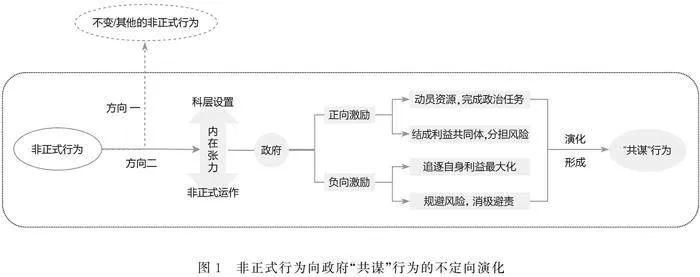

2.非正式行为向“共谋”行为的不定向演化

经济学中的非正式转移等行为被视作形成“共谋”的工具,[7]公共行政领域内的政府“共谋”行为也大多通过上下级基层政府之间持续双向的非正式互动加以实施。[3]在我国的治理实践中,形式上的科层设置与实质上的非正式运作之间存在巨大张力,使基层权力运作中产生“理性、规范的强化”与“非正式关系蔓延”的悖论性现象。[22]非正式行为与政府“共谋”行为之间也因治理情境与主体行为动机的差异而有着内在不同的演化逻辑。

基层政府为动员资源完成政治任务、扩大利益共同体分担风险,在正向激励的助推下,依托非正式关系围绕某一任务进行“共谋”。[14]如乡镇政府借助乡村精英间的“权力—利益网络”以“共谋俘获”调用治理资源实现项目调整,实质是通过非正式渠道的“精英共谋”转嫁政策性负担、降低项目执行的问责风险。[19]在政府购买公共服务实践中,买卖双方在绩效同构与风险共担的秩序性保障之下,构建利益契合的行动策略,寻求较为理性的治理共识,进行“协同治理”下的“服务效能共谋”。[32]

当“君子协议”的非正式关系与负向激励相遇,政府为了追求自身利益最大化、规避上级问责风险,将歪曲执行或选择性变通视作有效行为策略,形成“共谋”。如社会服务购买过程中,政府与服务机构、评估机构基于共同利益形成一致性行为,使三方“共谋”,导致组织行为扭曲、绩效管理失调,进而影响服务购买的实施效果。[20]公共权力与私有资本的碰撞会使政府内部与外部主体之间建立心照不宣的利益同盟,以“合谋”的方式实现各自利益的最大化,表现为消极意义上的“政企合谋”与“共谋性腐败”[33][34](如图1)。综上,通过非正式行为与“共谋”行为之间历史渊源与现实演化的梳理可以发现,学界基于“非正式行为”的认知,依据具体情境对政府的“共谋”行为进行探究。概念认知的多样性导致“共谋”以不同的样貌存在于学者们的研究之中,且并未在行为属性认知方面达成共识。

(二)研究交点:行为的属性认知

经济学领域将“共谋”用作解读负面行为,但会结合“共谋”行为的动机略作区分。Tirole在提出“共谋”概念时就表示,[7]“共谋”会降低垂直结构的效率,应该打击“共谋”行为,但在实践中,组织内部“共谋”的存在是因为组织不想限制它们。这类“共谋”能够为组织带来灵活性,组织应该鼓励某些类型的“共谋”。实践中予以鼓励的某些类型的“共谋”,实质指代主体在积极动机驱动下能够为组织带来灵活性的非正式行为;应该打击的“共谋”则指代消极动机驱动下影响整体利益的非正式行为。移植于我国公共行政领域,主体与环境的变化使得“共谋”行为概念本身的内在认知差异与生长环境的复杂性交互影响,强化了这一概念在公共行政领域研究的应用过程中呈现属性认知差异化、复杂化等特征。

政府作为主要公共部门需要管理异常繁复的社会事务,有着复杂缜密的行为逻辑与人性假设。周雪光在概念移植后,将基层政府的“共谋”行为界定为中性意义上的分析概念,围绕“基层政府间的共谋行为已经成为一个制度化了的非正式行为”的中心命题,秉持组织成员是带有各自想法、情感、利益的“社会人”假设,对普遍意义上的包含正面变通、负面歪曲执行、政府内部以及内外部主体间的共谋行为进行组织分析。[3]但在后续政府“共谋”行为概念的研究与运用中,学者们在具体情境下基于不同的人性假设根据主体消极、积极的行为动机对“共谋”进行了更为细致多样的解释。

1.基于“消极”行为动机的属性认知

部分学者保留了“共谋”概念在经济学领域中的“经济人”假设,基于“经济人”假设对歪曲执行等消极行为动机下的政府“共谋”行为进行解读。学者认为构成政府组织的个体是理性的“经济人”,在政策执行的过程中会受主观意识和其他因素的影响追逐利益最大化,但是因为个人能力的有限性,需要借助他人力量实现逐利目标,因而“共谋”成了最佳选择。[4]结合公共选择理论的观点,将政治决策者视作与市场决策者一样是追求自身利益最大化的理性“经济人”,政府理性引发的后果就是政治决策者会因追求本地区利益最大化而无法纯粹地代表公共利益,在处理与市场的关系中扮演“合谋—放任”的角色,进而损害公共利益。[20][35]

持“消极”行为属性认知的学者将“共谋”视为“委托—代理”合约之外产生的、会影响目标效果、需要被控制的行为策略。其背后的驱动逻辑包括个体或组织的逐利目标与风险理性。[4][36]在共同利益驱使下,政府内部的“条块共谋”、[32]谋利型的“共谋”行为,[37]对既有的央地关系提出新的挑战,为政府体制建设与管理带来新难题;政府内部与外部主体间的基于共同利益的一致性行动,会导致政策执行发生偏差,[38]使各方主体的合谋关系更加隐蔽、复杂,更甚者导致公共权力与私有资本的结合形成“共谋性腐败”。[34]同样为了规避可能出现的共同风险,个体间结成的权力共谋关系网络成为经营日久的“安全网”,用以应对压力,应付治理目标。[36]对政府“共谋”行为持“消极”属性认知的学者,在运用“共谋”概念时呼应的是这一概念中歪曲执行的负面的执行行为,因而认为政府“共谋”行为是体制的病态,是一种亟待克服的消极关系形态。

2.基于“积极”行为动机的属性认知

另有部分学者结合公共行政领域中“共谋”行为概念主体的特殊性,在引入之初最先明确政府组织内的成员并非机械执行上级命令的抽象“组织人”,而是带有各自想法、情感、利益的“社会人”,将“共谋”界定为一个中性的描述性概念。后续在政府“共谋”行为研究的推进过程中,学者们依据具体治理情境中主体的行为,基于“有限理性”假设对正面变通的政府“共谋”行为进行解读,认为基层政府处于政策执行过程中“层层加码”的末端,在任务验收环节,受绩效竞争压力和“有限理性”的驱使,代理方与管理方为应对上级检查实现“上下联手”,激活了“共谋”结构,[39]而政府“共谋”行为也就成为被激活的一种积极谨慎的韧性行动策略。[21]其内在遵循的是完成任务的行政逻辑,[19]基于主体需求形成“利益分殊”的激励结构。[17]

在政府内部表现为基层政府以跨部门“共谋”来消解面临的督察与问责风险,借助非正式渠道形成利益同盟,减少本部门所需承担的任务压力;[40]政府与外部主体间表现为基层政府在治理竞赛中以“共谋”合作的方式推动政府巧妙运作社会非正式治理资源,吸纳公众、企业参与协同共治形成治理同盟。[41]对政府“共谋”行为持“积极”动机属性认知的学者在应用政府“共谋”概念时,呼应了“共谋”概念之中正面变通的执行行为,因而将政府“共谋”行为看作一种非制度化的调和方式,是基层政府执行政策时灵活性与适应性的表现。

四、消极与积极:政府“共谋”行为的两种研究进路

国内公共行政学界普遍认可政府“共谋”行为的概念,但在政府“共谋”行为研究议题的探讨过程中,以行为属性为核心的细化分析层面并未达成共识。依据其主要行为属性认知类别,已有研究以政府“共谋”行为的“消极”属性认知切入,形成了“歪曲—弱化”的共谋行为的研究进路;另有研究以政府“共谋”行为的“积极”属性认知切入,形成了“变通—创新”共谋行为的研究进路。

(一)消极属性与“歪曲—弱化”的共谋行为研究进路

以政府共谋行为的“消极”属性认知切入的学者基于“委托—代理”的视角,将“共谋”视为“委托—代理”合约之外产生的会影响目标效果、需要被控制的行为策略,强调基层政府在多重“委托—代理”关系中导致歪曲执行的不同动机偏好。

部分学者从利益最大化的角度出发,结合具体治理情境对消极的共谋行为进行探讨。地方政府受经济利益的驱使,在实际治理过程中扮演了“合谋—放任”的角色,与社会所期待的“合作—监督”的角色相冲突。[35]尤其在环境治理领域,地方政府的行为选择对环境污染防治起着至关重要的作用,但在实际政策执行过程中地方政府成了污染企业的“保护伞”。[42]有学者通过实证分析发现,本地官员在晋升压力下与企业合谋追求产出最大化的行为是导致废气排放屡禁不止的主要原因,政企合谋对环境污染的影响程度与官员的任期密切相关。[43][44]因为在面对环境问题时,地方政府既承担国家公权力执行者角色,又承担生产者的责任,经济利益与权力挂钩,当经济效益成为官员政绩提升的主要指标时,地方政府会在利益驱动下采取“利益共谋式”的策略。[45]在中央和地方政府信息不对称的情形下,企业具有向地方政府行贿以寻求环境规制的放松,从而扩大生产的动机;而地方政府出于政治和经济两种利益的考虑,有放松环境规制以帮助企业扩大生产的动机。政企双方为了降低环境治理的成本,通过构建项目运作过程中的庇护关系进行合谋,最终导致环境污染加剧。[46][47]政府购买公共服务的过程中,拥有信息优势的中间代理人会在自利的驱动下与终端代理人形成“合谋”,如政府、社会组织与评估组织在购买服务时,基层政府与非营利组织受共同利益驱动联合针对上级政府,所产生的“共谋”行为会导致购买偏离初衷。这一执行偏差最终导致我国公共服务供给的消极状态。[20][48][49]基层政府的“条块”之间存在利益分殊的激励结构,导致项目运作过程中存在“共同包装”“共同摆平”和“共同应付”的“条块共谋”行为,由分利逻辑引发的“共谋”行为会使基层政府陷入消极的“分利秩序”。[17]同时,“条条”基于自身利益迎合“块块”的需要,使以“条条”为主导的治理体制被“分级治理”机制俘获,“条块协作”发展为“条块共谋”,相互合作追求本辖区的利益最大化,对既有的央地关系提出挑战。[18]

还有部分学者从风险理性的角度出发,探究消极的“共谋”行为。基层政府在治理实践中基于维护自身利益和规避上级问责风险的诉求,有意将歪曲变通、选择性变通视为正确的方式,并通过与上下级管理机构、相关职能部门、社区之间的“理解共谋”“委托共谋”“激励共谋”等一套分工明确的“共谋”技术化体系,来应对政策的精确要求与上级主管部门的监测评估,最终导致扶持项目供给失准。[50]基层官员在面临工作问责时,会综合考虑问责主体和政治场域、问责事项与责任大小,以及自身的政治地位和社会关系网络、职业发展前景等因素,以“集体共谋”的方式选择避责策略。[51]

这部分学者也指出,消极的“共谋”行为将对治理成效产生影响。一方面,公共治理中政治精英、经济精英与知识精英的“共谋”在一定程度上导致公共治理理论的有效适用困境。[52]在“强激励—弱监督”的机制下,行政外包制将政府的行政事务与企业的经济发展相捆绑,形成了政治交易与市场交易中的分利共谋,导致执行过程中出现目标替代、选择性应付和考核虚化的现象;[53]项目制运作过程中大量的权力寻租与合谋导致项目资金的低落地率以及高投入、低产出的情况;[54]动员式治理也受到地方政企合谋关系的阻滞影响。[55]纵向组织间基于数字化信息系统的共谋性拼凑应对偏差与横向部门间基于数字逻辑的联合性拼凑应对偏差,将导致数字治理的形式主义。[56]另一方面,由于资源配置信息难以证实,拥有资源配置权的下级政府可能会为了私人利益扭曲资源配置,增加社会治理的成本。加之,在政府内部“官员监督官员”的治理机制下,监管方与被监管方在“自愿被骗”的基础上形成隐性“共谋”,监督者容易被下级政府俘获而形成权力庇护关系,导致政府系统的能力低下、权威下降与治理低效。[57][58]

综上,对政府“共谋”行为持消极属性认知的学者,基于地方政府在多重“委托—代理”关系中的不同角色,从导致歪曲执行的不同动机偏好出发,分析具体治理情境中的政府“共谋”行为。通过深描政府组织或成员个体在环境治理、购买公共服务、项目运作等情境中,因逐利目标与风险理性驱使下负面“共谋”行为对治理成效的消极影响,呈现出基层政府在政策执行过程中“歪曲—弱化”的样态。但是这一派学者过分强调了政府组织或成员的“经济人”面向,否定了政府的公共服务动机。

(二)积极属性与“变通—创新”的共谋行为研究进路

以政府共谋行为的“积极”属性认知切入的学者同样基于“委托—代理”的视角,强调“共谋”是积极、谨慎的基层政府在组织自主性约束条件下为了顺利推进政策实施,实现治理目标的行为策略。[21]

“委托—代理”视角下的地方政府承担着多重角色,部分学者以地方政府作为代理方角色为前提对积极的“共谋”行为进行探讨。聚焦于“共谋”能够帮助基层政府突破资源困境:在政府内部,“共谋”作为一种隐性联盟能够突破部门分割实现联合行动,这类“共谋”行为能够在政府内部各部门之间串联起政治利益共同体,创造更大的包容空间,进而为基层政府构筑起一张体制内的安全网,尽可能动员更多的资源达成政策目标。[22]在政府之外,可以通过非正式渠道的精英“共谋”动员资源完成项目建设,如乡村治理中乡镇干部为了工作的顺利开展,与村干部之间依据人本取向的人际交往和感情投资而建立起相互迎合的关系;[59]乡镇政府为了化解困境,通过与乡村精英的基层共谋,在保证项目资产与分红收益归属贫困村的前提下,促使示范村俘获并完成项目建设,向下调用非正式的治理资源完成项目调整。[19]流动人口管理过程中,流入地政府与用人单位之间的“共谋”实现了维护企业经营利益与地方社保正常运转之间的平衡,客观上维护了各方利益并减少了试错成本。[60]地方政府作为代理方运用尺度拿捏的策略,在“合谋”与“合作”式互惠之间的动态均衡以一种非制度化的方式调和了效率与公平的矛盾。[61]

部分学者以地方政府作为委托方角色为前提探究积极的“共谋”策略:当地方政府具有较强的改革意识与创新激励,且身处市场发展成熟、企业家群体活跃的环境中,地方政府与企业会形成相对稳定的互动关系,就政策议题商讨方案并达成共识,合力推进政策创新;由地方政府给予政策支持,企业负责提供资金支持与实际运营,创新项目产生的收益由双方共享,形成致力于地方创新的“共谋”模式。[62]在具体的政企互动过程中,政府作为委托方在购买公共服务的环节掌握着制度性力量,通过“低度竞争”的干预方式以实现买卖双方在“协调合作秩序”之下的公共服务效能的“共谋”。[32]政府委托方角色下的“服务”与“共谋”也使社会组织能够通过非市场化竞争的手段向政府争取行政资源,从而获得连续性的生存资源,能够在一定程度上提升社会组织的抗风险能力。[63]

综上,对政府“共谋”行为持积极属性认知的学者,也基于地方政府在多重“委托—代理”关系中的不同角色,对地方政府的积极变通行为进行探索,并对积极共谋行为的实际治理成效进行分析,作出以下总结:当地方政府作为代理方时,“共谋”能够帮助其突破资源困境,完成政策的任务目标,成为一种非制度化的调和互惠的方式;当其作为委托方时,“共谋”则成为具有改革意识的地方政府依托成熟的市场环境,与活跃的企业家群体共同寻求创新的策略。无论何种角色,在积极的行为属性认知中政府“共谋”行为呈现出基层政府在执行过程中“变通—创新”的样态。但是这一派学者将政府视作具备“有限理性”且积极谨慎的整体,强调政府的公共服务动机,忽视了组织成员个人想法、情感和利益因素的影响以及政府本身逐利的面向。

统观上文研究进路的分析,可以发现公共行政领域对政府“共谋”行为的探究,在行为本身的属性认知上存在巨大分歧:一派学者基于“共谋”行为积极的属性认知,肯定了地方政府在政策执行过程中的灵活、适应性的非正式行为策略,呈现“变通—创新”的“共谋”行为分析进路;另一派学者基于“共谋”行为消极的属性认知,认为地方政府基于自利追求形成的非正式互动会影响治理成效,呈现“歪曲—弱化”的分析进路。两派的观点有着各自的局限性:前者强调“有限理性”的政府整体积极、谨慎的一面,忽视了政府内部组织成员复杂的行为逻辑与个体需求;后者否定了政府的公共服务动机,过分强调“经济人”政府的逐利面向导致的消极结果。综合两条进路下的研究与政府的治理实践可以发现,政府面对繁复的社会事务,在不同治理主体、情境与阶段中的多面向的行为逻辑使政府“共谋”行为的属性很难清晰地划分,但是该领域内的已有研究能够呈现出相对明显的研究脉络(见图2)。

五、公共行政领域中政府“共谋”行为的研究展望

“共谋”行为在经济学领域已历经近40年的探索,相较而言,作为公共行政领域的移植性概念,其尚在研究的生长阶段。在我国公共行政视域下,政府“共谋”行为被视作政府组织结构和制度环境的产物,也是决策过程与执行过程分离、集权决策与激励机制强化导致的非预期结果。周雪光将“共谋”作为一个中性意义上的分析概念,从组织分析的角度关注政府内部普遍意义上的“共谋”行为,包含正面变通、负面的歪曲执行、基层政府与百姓之间的互动以及基层政府之间的互动,基于内含各类行为在组织基础和制度环境中存在的相同渊源,抽丝剥茧地呈现出共谋现象生成的制度逻辑。可见在“共谋”概念移植之初,这一概念是用以解读中观组织层面内涵丰富的普遍政府“共谋”行为,但在后续政府“共谋”行为研究的推进过程中,学者们大多在微观层面上使用政府“共谋”行为的概念,并依据各自研究主体的行为动机与具体治理情境,呼应这一概念内涵的积极变通或是歪曲执行的面向,探究政府的行为逻辑。

纵观“共谋”概念移植到公共行政领域内的生长路径,可以发现由“共谋”行为到政府“共谋”行为之间同时经历了“概念延展”与“概念旅行”。“延展”体现在“共谋”概念移植的阶段,周雪光最初提出政府“共谋”行为分析概念时就丰富了“共谋”原有的定义,明确其研究中所指的是普遍意义上的政府“共谋”行为,既包含正面变通,也包含负面的歪曲执行。“旅行”则体现在同一概念在不同研究领域与不同分析层次之间的变化。首先,政府“共谋”行为这一分析概念借用了经济学领域的“共谋”概念表述,但引入国内公共行政领域后,发生环境的复杂性与主体动机的多样性使政府“共谋”行为概念在科层等级制度环境内具有诸多独特性;随后,在国内学界推进政府“共谋”行为研究的过程中,这一概念又经历了由中观组织层次到微观行为层次的适用范围的变化。在已知政府“共谋”行为经历“概念延展”与“概念旅行”的情况下,需要重新审视概念的核心属性、次要属性以及概念适用性的问题。[64]

为了正确认识政府“共谋”行为,本文立足于政府“共谋”行为的概念认知、研究原点与交点对现有研究进行梳理,以述评的方式构建政府“共谋”行为的理论体系:呈现“共谋”概念的缘起、政府“共谋”行为概念的生成逻辑;明晰政府“共谋”行为的研究原点——非正式行为,从历史与现实的维度分析了非正式行为与共谋行为之间的关系;明确政府“共谋”行为的研究交点在于“积极”还是“消极”更甚的属性认知差异;围绕属性认知差异,呈现已有研究在“变通—创新”与“歪曲—弱化”两条进路下的研究脉络。通过对现有研究的梳理,发现学者对政府“共谋”行为这一概念属性认知的差异模糊了概念的应用界限,在各自的研究情境下,将政策执行过程中的政府“共谋”行为等同于正面变通执行或负面歪曲执行的行为来解读政府的行为,导致对政府“共谋”行为的认知碎片化。加之,概念中的“谋”字在我国传统治理的叙事情境中往往与消极的行为相联系(如谋反、图谋等),更使得政府“共谋”行为概念伴生了负面标签。

近年来,多数学者不再纠结于政府“共谋”概念本身的属性认知,而是结合具体的治理情境探究政府行为背后的逻辑。这一倾向在微观的分析层面具有合理性,但在概念运用的过程中以默认的模糊性的概念“认知”共识为前提,以同一个概念去分析正负交织的治理实践,导致中观层面对于政府“共谋”行为概念认知的模糊化。同时,随着我国社会主义现代化进程的深入推进,新的发展实践催生了很多新的互动关系,政府“共谋”的实践意涵也愈加丰富,模糊化概念的运用不利于研究的深入推进,亟须厘清我国政府“共谋”这一概念实践和知识构建的内在脉络。因此,本文认为未来研究应该重视以下方面。

其一,明晰政府“共谋”行为的概念认知。政府“共谋”行为这一移植性概念,在经济学领域中基于“经济人”假设,但移植到公共行政领域内,其行为假设也因行为主体的特殊性而逐渐在研究中丰富起来,已有研究基于“社会人假设”“经济人假设”与“有限理性假设”对积极与消极的共谋行为进行分析,且围绕着“积极”与“消极”的行为属性认知形成差异化概念认知。一方面,是因为假设适用主体的不统一。“社会人假设”与“经济人假设”用于分析组织内的成员个体,前者意指组织内成员个体是有着各自思想、情感和利益的社会人,必然将认知、思想、利益带入执行过程,[3]后者将政治决策者视作与市场决策者一样是追求自身利益最大化的理性经济人。[65]“有限理性假设”的分析主体往往是政府组织这一整体,用于中观组织层次的分析。[66]另一方面,政府“共谋”行为一个概念可以依托不同的研究情境,适配不同的人性假设,解读政府变通执行与歪曲执行的实践,本身就体现出学界对政府“共谋”行为这一概念的不同理解和碎片化解读。因此,本文认为未来研究需要明确政府“共谋”行为这一移植性概念的核心属性,以及移植后在我国特色的治理实践中新形成的次生属性,遵循“概念旅行”的综合与分解原则,细化政府“共谋”行为这一概念的内涵,明晰概念的适用范围,避免概念的混淆与误用。

其二,关注当今时代背景下“共谋”行为新的生成环境。数字治理是智能化背景下现代政府转型的现实要求和必然趋势,促进了数字技术与国家治理的深度融合。[67][56]随着数字化技术在公共治理实践中的广泛运用,关注数字化信息技术执行与拼凑应对偏差而导致的数字治理形式主义、以“算法共谋”为切入分析技术权力向资本权力和对公共资源转化的角度探究政府失灵的研究已经开始出现。[68]数字技术革命引发了创新主体之间的互动变革,随之而来的是政府治理过程中与体制内外治理主体之间互动的挑战,政府在数字治理背景下的权责边界、角色定位以及技术和伦理隐含的风险,都成为催生政府“共谋”行为的新要素。但已有研究较少关注数字治理实践中政府“共谋”行为新的生成环境与要素,未来需要在数字化、智能化背景下,构建政府“共谋”行为多学科交叉的研究视角,深化对“共谋”行为的研究。

其三,丰富政府“共谋”行为的视向维度。我国治理实践中的总体性诉求与现代性诉求相互抵牾,“变中求定”与“变中求变”的双重诉求之下,需要在治理结构中增加新的主体元素,增强治理结构的弹性和活力,以“平衡”为治理的核心价值,在保持国家治理结构中心地位的前提下,确定新的治理主体边界。[2]在理顺这一关系的过程中,政府自身的内部层级之间以及政府与外部主体之间的互动要素发生关键变化,进而形成不同以往的互动模式。但已有政府“共谋”行为研究的分析视向偏于关注政府内部因素,忽略了在高质量发展新目标和构建新发展格局的时代背景下,以及改善政社关系、营商环境,推进服务型政府的建设过程中,政府与其他治理主体之间呈现出新的非正式互动的特征。因此,今后研究需要突破从单一主体的视角对政府“共谋”行为进行分析,要全面地审视政府“共谋”行为所涉主体,丰富政府“共谋”行为的研究视向。

其四,“因时制宜”发展本土化的学术概念。“共谋”是从西方经济学领域引入我国公共行政领域的概念,虽然学界结合丰富的治理情境不断将政府“共谋”行为具象化地呈现出来,但是并未就这一概念本身进行明晰、统一的界定。且通过本文的梳理可以发现,移植过程中的“概念延展”和“概念旅行”导致政府“共谋”行为这一概念的认知碎片化、应用模糊化。可见,西方引入概念对于我国治理实践的解释力是有限的,已经有学者提出由于基层治理体制的弹性弱化、刚性化、规范化的趋势,以及承担任务的政治性、复杂性等因素,导致基层政府间“共谋”行为的生成基础弱化,“共谋”对基层政府行为的解释力呈衰弱之势。[69][14]

我国复杂的社会实践需要对原有政府“共谋”的概念进行本土化改造,或可细化“共谋”概念认知,演化出相应的子概念。演化的前提需要明确,“共谋”概念本身保留了经济学领域内的负面属性界定,将公共行政领域内的政府“共谋”行为依据正面变通与负面歪曲执行细化为“异共谋”与“类共谋”。其中,“异共谋”呼应政府“共谋”行为中积极变通的内涵,明确这一行为既有着“共谋”行为的要素,又因其追求积极的行动目标而“异”于“共谋”概念本身的含义,如政府内外部主体之间在制度体系框架内以非制度化的合作方式,力求促成正式合作以实现上级的任务目标。“类共谋”呼应政府“共谋”行为中消极歪曲的内涵,明晰这一行为与“共谋”行为在要素与消极的目标上都高度相似。细化政府“共谋”行为的概念有利于避免概念运用过程中的模糊运用,形成更加明确的概念认知。但在借鉴西方学术概念的同时,也要坚持推进我国学科的理论创新,或可突破“共谋”这一概念,立足中国特色的治理理念与实践,探究新的更具解释力的学术概念。

参考文献:

[1] 沈大伟,王新颖.中国的共产主义政党—国家体制:西方的视角[J].国外理论动态,2011,(3):48-56.

[2] 何艳玲.理顺关系与国家治理结构的塑造[J].中国社会科学,2018,(2):26-47,204-205.

[3] 周雪光.基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].社会学研究,2008,(6):1-21,243.

[4] 米恩广,张莹丹.政府“共谋”现象的生成机理——基于组织社会学理论的一种思考[J].理论探索,2014,(1):86-90.

[5] Wilson R N.Review of patterns of industrial bureaucracy[J]. ILR Review,1954,8(1):120-121.

[6] Delany W.Review of Men Who Manage:fusions of feeling and theory in administration[J].ILR Review,1960,13(4):661-663.

[7] Tirole J.Hierarchies and bureaucracies:on the role of collusion in organizations[J].The Journal of Law,Economics,and Organization,1986,2(2):181-214.

[8] Laffont J J,Rochet J C.Collusion in organizations[J].The Scandinavian Journal of Economics,1997,99(4):485-495.

[9] 王刚.逻辑学[M].沈阳:东北大学出版社,2017.

[10] Stigler G J.The theory of economic regulation[J].The Bell Journal of Economics and Management Science,1971,2(1):3-21.

[11] Olson M.The logic of collective action[M].Harvard University Press,1971.

[12] 赵文华,安立仁,席酉民.一个新的委托代理问题——共谋行为[J].西北大学学报(哲学社会科学版),1998,(3):35-39.

[13] Rubinstein A.Review of theory of industrial organization[J].Economica,1989,56(223):401-402.

[14] 田先红.基层政府卸责行为的逻辑及其治理[J].求索,2021,(5):96-101.

[15] 张峰.基层政府间的“共谋现象”分析──基于信息空间的分析视角[J].湖南社会科学,2015,(5):98-103.

[16] 潘泽泉,任杰.从运动式治理到常态治理:基层社会治理转型的中国实践[J].湖南大学学报(社会科学版),2020,34(3):110-116.

[17] 谭诗赞.“项目下乡”中的共谋行为与分利秩序[J].探索,2017,(3):157-163.

[18] 李元珍.对抗、协作与共谋:条块关系的复杂互动[J].广东社会科学,2015,(6):201-210.

[19] 何毅.“共谋俘获”:项目调整中的基层政府行为研究[J].中国农业大学学报(社会科学版),2022,39(2):103-116.

[20] 左敏,周梅华.动态绩效管理视域下政府购买服务的评估困境及路径优化[J].重庆社会科学,2020,(10):100-110.

[21] 王刚,徐雅倩.“刚性”抑或“韧性”:环境运动中地方政府应对策略的一种解释[J].社会科学,2021,(3):15-27.

[22] 徐娜.从共谋到协同治理:一个治理体系现代化的演进路径——以武陵山区w镇政府组织架构调整为例[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2019,37(5):86-93.

[23] 丁煌.政策执行阻滞机制及其防治对策一项基于行为和制度的分析[M].北京:人民出版社,2002.

[24] 周雪光.组织社会学十讲[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[25] Ostrom E.Governing the commons:the evolution of institutions for collective action[M].Cambridge:Cambridge University Press,2015.

[26] 彭玉生.当正式制度与非正式规范发生冲突:计划生育与宗族网络[J].社会,2009,29(1):37-65,224-225.

[27] Faure-Grimaud A,Laffont J J,Martimort D.Collusion,delegation and supervision with soft information[J].The Review of Economic Studies,2003,70(2):253-279.

[28] 钱穆.中国历代政治得失[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2018.

[29] 缪全吉.明代胥吏[M].台北:嘉新水泥文化基金会,1969.

[30] 吴士健,孙专专,权英.中庸思维对知识隐藏与员工创造力的影响机制研究[J].管理学报,2020,17(4):527-535.

[31] 周雪光.从“黄宗羲定律”到帝国的逻辑:中国国家治理逻辑的历史线索[J].开放时代,2014,(4):108-132,7-8.

[32] 陈伟,殷妙仲.协同治理下的服务效能共谋——一个华南“混合行动秩序”的循证研究[J].学习与实践,2016,(10):82-93.

[33] 叶国英,吴建华.腐败的内在逻辑:腐败大案要案的经济学解析[J].中国行政管理,2005,(11):92-95.

[34] 谷宇.当前反腐败面临的五大挑战[J].河南大学学报(社会科学版),2010,50(1):3-6.

[35] 张广利,杨墉栋,王伯承.风险社会治理视阈下地方政府的角色冲突及其调适[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2022,24(1):47-53,110.

[36] 吕方.治理情境分析:风险约束下的地方政府行为——基于武陵市扶贫办“申诉”个案的研究[J].社会学研究,2013,28(2):98-124,244.

[37] 陈朋.异化的代理信访:共谋逻辑下的信访困境[J].学海,2017,(4):148-155.

[38] 聂辉华.从政企合谋到政企合作——一个初步的动态政企关系分析框架[J].学术月刊,2020,52(6):44-56.

[39] 周雪光,练宏.中国政府的治理模式:一个“控制权”理论[J].社会学研究,2012,27(5):69-93,243.

[40] 张国磊,张新文.行政考核、任务压力与农村基层治理减负——基于“压力—回应”的分析视角[J].华中农业大学学报(社会科学版),2020(2):25-30,162-163.

[41] 徐龙顺,蒋硕亮,陈贤胜.“制度—资本—行动”:基层社会治理共同体何以构建?——基于鲁西南s镇的案例研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023,23(1):38-47.

[42] 张跃胜,袁晓玲.环境污染防治机理分析:政企合谋视角[J].河南大学学报(社会科学版),2015,55(4):62-68.

[43] 张俊,钟春平.政企合谋与环境污染——来自中国省级面板数据的经验证据[J].华中科技大学学报(社会科学版),2014,28(4):89-97.

[44] 袁凯华,李后建.政企合谋下的策略减排困境——来自工业废气层面的度量考察[J].中国人口·资源与环境,2015,25(1):134-141.

[45] 严燕,刘祖云.地方政府应对“环境冲突”的现实策略及其路径选择[J].行政论坛,2016,23(1):67-71.

[46] 龙硕,胡军.政企合谋视角下的环境污染:理论与实证研究[J].财经研究,2014,40(10):131-144.

[47] 韩瑞波,叶娟丽.政企合谋、草根动员与环境抗争——以冀南l镇d村为例[J].中南大学学报(社会科学版),2018,24(3):145-151.

[48] 陈天祥,郑佳斯.双重委托代理下的政社关系:政府购买社会服务的新解释框架[J].公共管理学报,2016,13(3):36-48,154.

[49] 林兵,陈伟.购买服务中的合谋:科层制逻辑对地方政府与社会组织合作关系的影响[J].福建论坛(人文社会科学版),2015,(10):134-140.

[50] 孙良顺.水库移民后期扶持项目供给何以“失准”?——基于基层治理逻辑的讨论[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2019,22(3):152-158.

[51] 赵聚军,张昊辰.被动担责与集体共谋:基层官员问责应对策略的类型学考察[J].江苏社会科学,2022,(1):125-136,243-244.

[52] 魏崇辉.公共治理理论有效适用的困境及其破解:共识、精英与阶层变迁的视角[J].行政论坛,2014,21(3):11-15.

[53] 李小艺.产业扶贫中的“行政外包制”及其影响[J].华南农业大学学报(社会科学版),2020,19(3):24-32.

[54] 李韬.项目制效率损失的内在结构与改进[J].行政论坛,2019,26(3):23-30.

[55] 张振波.政企合谋、动员式治理与环境质量的阶段性改善——基于中央环保约谈的实证分析[J].公共管理评论,2021,3(3):33-52.

[56] 董石桃,董秀芳.技术执行的拼凑应对偏差:数字治理形式主义的发生逻辑分析[J].中国行政管理,2022(6):66-73.

[57] 桂林,张琦,吴飞.分利行为、舆论监督与政府治理:内生政府治理机制[J].经济学(季刊),2015,14(4):1303-1324.

[58] 齐杏发.转型期政府“隐性合谋”现象研究[J].现代经济探讨,2010,(7):86-89.

[59] 吴毅.小镇喧嚣一个乡镇政治运作的演绎与阐释[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2007.

[60] 操家齐.农民工社会保障权均等化推进迟滞的深层逻辑[J].社会科学战线,2017,(7):199-206.

[61] 庞明礼,陈念平.城管执法尺度拿捏的策略及机制研究[J].城市问题,2020,(4):72-82.

[62] 李娉.中国“政企互动型”地方创新的运作机制——基于深圳两项经济政策创新案例的比较分析[J].现代经济探讨,2020,(10):29-37.

[63] 朱喆,徐顽强.基于资源依赖行为的社会组织生存路径演化研究[J].广西社会科学,2021,(4):1-10.

[64] 汪雪芬,王博.“国家政权建设”的概念旅行:从西方到中国[J].中共杭州市委党校学报,2017,(2):25-31.

[65] 李智永,景维民.政府经济人视角下市场监管中的政企合谋[J].经济体制改革,2014,(6):37-41.

[66] 张明皓.环保督察背景下基层政府的环境治理逻辑[J].华中农业大学学报(社会科学版),2020,(4):20-28,174.

[67] 沈费伟,诸靖文.数据赋能:数字政府治理的运作机理与创新路径[J].政治学研究,2021,(1):104-115,158.

[68] 金雪涛.算法治理:体系建构与措施进路[J].人民论坛·学术前沿,2022,(10):44-53.

[69] 张力伟.从共谋应对到“分锅”避责:基层政府行为新动向——基于一项环境治理的案例研究[J].内蒙古社会科学(汉文版),2018,39(6):30-35.

The Growth of a Transplanted Concept: Origins, Differences, and Prospects of Local Research on Governmental \"Collusion\" Behaviour

Wang Gang Zhang Di′an

(School of International Affairs and Public Administration, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Abstract:

As a product of China's institutional environment, governmental \"collusion\" has received continuous attention from the academic community. However, the concept of \"collusion\" originated from the western economics, and when it is introduced into the public administration in China as a transplanted concept, and collides with the characteristic governance practice and cultural environment, how will the conceptual connotation and scope of application of \"collusion\" change? What kind of research on governmental \"collusion\" behaviour will this change bring about? A review of related studies reveals that the \"conceptual extension\" and \"conceptual travel\" of \"collusion\" in the process of transplantation are the main reasons for the cognitive differences in the formation of its attributes, and that the localized studies revolve around and focus on the \"informal behaviour\", forming two research paths: \"distortion-weakening\" and \"adaptation-innovation\". Future research needs to clarify the conceptual cognition of governmental \"collusion\", pay attention to the new environment of \"collusion\" in the context of today's era, and enrich the perspective of governmental \"collusion\" research, and develop localized academic concepts in accordance with the times.

Key words:

collusion; governmental collusion behaviour; informal interaction

责任编辑:高 雪

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资助项目“府际关系视角下地方海洋机构改革的优化路径研究”(202261094);中央高校基本科研业务费专项资助项目“中国沿海特大城市韧性评估及其治理机制完善研究”(202461099)

作者简介:王刚(1979- ),男,山东青岛人,中国海洋大学国际事务与公共管理学院教授、博士生导师,主要从事环境风险治理、地方政府治理、海洋环境治理研究。