《刑法》但书出罪条款的激活:体系定位与规范适用

摘 要:在轻罪治理背景下,我国刑法结构正由“厉而不严”向“严而不厉”方向转型,轻微犯罪行为面临如何出罪的法治难题。但书条款作为我国刑法出罪的总括性依据,其实务运作存在适用率低、适用不当等多重问题。鉴于此,有必要探究其出罪模式,激活该条款之适用。当前,关于但书条款的体系定位,学界存在出罪标准说、入罪限制标准说、原则性指引说及可罚的违法性说之争。出罪标准说动摇我国刑法罪刑法定原则的根基,有悖我国刑法“立法定性+立法定量”的犯罪设定模式,并容易引发“同案不同判”“裁量权滥用”的司法风险;入罪限制标准说存在重复评价犯罪构成实质违法性的逻辑缺陷;原则性指引说难以回应当下诸多轻微犯罪行为出罪的实践需求。可罚的违法性说内部存在阻却构成要件该当性说、阻却违法性说及二元说三种学说,但书条款的体系定位宜借鉴二元说。若罪名的分则条款含定量因素,则阻却构成要件该当性;若罪名的分则条款不含定量因素,则阻却违法性。但书条款“情节显著轻微”表征僭越社会相当性的程度,“危害不大”表征法益侵害程度,只要满足其一,即可阻却犯罪成立。

关键词:但书;出罪机制;体系定位;可罚的违法性

中图分类号: D924.1" 文献标识码:A" 文章编号:1672-335X(2025)01-0108-11

DOI:10.16497/j.cnki.1672-335X.202501009

引言

在积极刑法观立法背景下,我国实体法上犯罪圈呈现不断向法定犯及轻微罪扩张的趋势。[1]轻罪治理的未来发展方向总体上呈现两大趋势:一是立法入罪,司法出罪;二是实体入罪,程序出罪。一套科学的犯罪治理体系必须同时包含入罪机制和出罪机制。[2]犯罪治理应当在入罪与出罪之间维持相对稳定的动态平衡状态。目前,面对以轻微罪为主要治理对象的犯罪治理结构,我国出罪体系的协同跟进稍显滞后。[3]在适度推进轻微犯罪行为入罪的同时,应当对轻罪出罪机制予以完善。就轻罪来说,行为人的主观恶性和人身危险性较低,但轻罪的附随后果仍导致出现“轻罪不轻”的现象。囿于此,有必要在刑事司法中将不值得科处刑罚的行为排除出犯罪圈。我国《刑法》第13条但书规定“但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪”,这一但书条款作为出罪的总括性依据,在司法实践中的适用率不高且适用方式不甚妥当。在轻罪治理背景下,我国刑法的但书出罪机制亟待激活。对但书条款展开刑法教义学研究,建构富有本土特色的出罪模式是激活但书出罪机制的基础。鉴于此,本文首先对但书条款的适用现状进行实证研究,总结但书条款存在的适用困境。其次,对但书体系定位的现有学说展开正反论证,评述出罪标准说、[4]入罪限制标准说、[5]原则性指引说[6]以及可罚的违法性说。[7]基于可罚的违法性说的优越性,本文借鉴可罚的违法性理论为但书条款的体系定位提供理论支撑。最后,对“情节显著轻微”“危害不大”“不认为是犯罪”的内涵展开教义学阐释,明确但书表述的内容。通过对但书条款的体系定位及规范内涵予以阐释,为司法人员适用但书条款提供具有可操作性的方案,畅通轻微犯罪行为的出罪机制。

一、但书条款适用的实务困境

但书条款作为我国刑事出罪机制的统领性依据,在轻罪立法体系中的出罪价值不容忽视。但书条款作为具有中国标识性、主体性的出罪条款,在我国刑法制定时就已存在。然而,在司法实践中,但书条款适用率低、适用不当,甚至已沦为《刑法》中的僵尸条款。

(一)但书条款适用率低

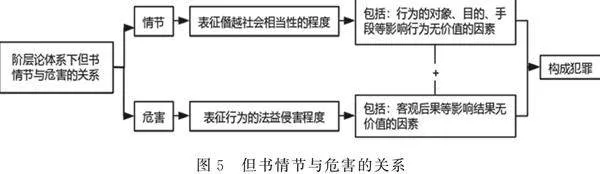

但书条款作为出罪依据,顺应目前轻罪治理的趋势。但实证研究表明,但书条款在我国司法实践中的适用率极低。笔者以“《中华人民共和国刑法》第13条”为关键词在裁判文书网上进行检索,梳理近十年但书条款的适用情况。法律文书的数量统计如图1所示,各罪名分布情况如图2所示。

检索结果表明,近年来,但书条款在司法实务中的适用率极低,整体上呈现下降趋势。在适用但书条款的案件中,侵犯公民人身权利、财产权利的案件较多。

(二)但书条款适用不当

1.对不符合犯罪构成的行为适用但书条款出罪

我国传统的四要件犯罪构成理论和德日的阶层论在认定行为是否构成犯罪时需判断的必备要素基本一致。当行为不满足某一构成要件要素时,通常以该行为不符合犯罪构成为由宣告无罪。然而,通过案例分析发现,存在司法机关对不符合犯罪构成的行为错用但书出罪的情形。

其一,错用但书条款评价主体身份。我国刑法分则中有部分罪名以特殊身份为主体要件,针对不符合特定身份的行为人,可直接以不符合主体要件为由宣告无罪,无须适用但书条款出罪。崔某某非法进行节育手术案中,参见内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民法院(1999)临刑初字第114号刑事判决书。法院认为崔某某具备医生的专业技术资格,经营期间取得医疗机构执业许可证且工商部门为其换发营业执照,故崔某某不符合非法进行节育手术罪“未取得医生执业资格的人”的主体要件。因不具备犯罪构成的主体要件,二审法院可直接对其改判无罪而无须适用但书条款出罪。其二,错用但书条款评价因果关系。若危害结果的发生不由危害行为所导致,便可判定行为与结果之间不存在因果关系,进而作出无罪判决。在曾某某玩忽职守再审案中,参见湖南省衡阳市常宁市人民法院(2010)常刑再字第4号刑事判决书。法院认定曾某某未正确履行职责是招致火灾的原因之一,但该行为与危害结果之间的因果关系不明显,应当认定为情节显著轻微。然而,这种情形可通过否定因果关系的存在进而作出无罪判决,无须根据但书条款出罪。其三,错用但书条款评价客观行为。若危害行为不符合犯罪构成要件中行为的入罪要件,则该行为不构成犯罪。如廖某某交通肇事案中,参见四川省眉山市洪雅县人民法院(2016)川刑初字第108号刑事判决书。廖某某发生交通事故后逃离现场,其交通肇事行为不符合交通肇事罪的入罪要件,法院本应以该行为不符合客观要件为由作出无罪判决,但在法律适用时却援引但书条款出罪。其四,错用但书条款评价主观方面。若犯罪规定过失或故意的主观要件,则欠缺过失或故意的行为因不符合主观要件而不构成犯罪,不必顾及情节等罪量要素。如叶某某非法经营案中,参见福建省宁德市寿宁县人民检察院寿检一部刑不诉(2021)Z6号不起诉决定书。叶某某在非法资金支付结算平台工作仅有十余日且未取得薪酬,未能充分认识该平台的性质,应认定叶某某缺乏非法经营罪的主观故意而不构成该罪,不应适用但书条款出罪。

2.对不该出罪的行为适用但书条款出罪

司法实践中存在但书条款和量刑情节规定的混用,主要体现在司法机关错将部分只影响量刑但不影响入罪的情形当作但书规定的情形。如胡某某等人虚报注册资本案中,参见湖南省永州市人民法院(2011)永中刑二终字第123号刑事判决书。胡某某和唐某在此案中系共同犯罪,其中,胡某某仅在唐某进行虚假注册资本第二次登记时表示同意,但未实施任何行为。原审法院将胡某某的行为认定为情节显著轻微,依据但书条款出罪。与此同时,法院认定唐某在犯罪中起主要作用,应将其视为主犯。然而,胡某某的行为在此案中已成立犯罪,只是发挥的作用较小,可依《刑法》第27条关于从犯的规定在量刑上从轻、减轻或免除处罚,不宜适用但书条款出罪。再如汤某强奸案中,参见贵州省遵义市习水县人民法院(2017)黔刑初字第176号刑事判决书。汤某的辩护人认为汤某的行为属强奸中止,符合但书条款中“情节显著轻微危害不大”的要求,为此提出无罪的辩护意见,但犯罪未完成形态是量刑情节,并不影响定罪。

综上而言,但书条款适用率低、适用不当的主要原因在于:一方面,但书条款体系定位模糊,学界对但书条款的内涵、机能、价值尚未达成共识,导致实务中但书条款的适用存在障碍;另一方面,学界对“情节”“显著轻微”“危害不大”等要素的理解莫衷一是,导致司法实践中但书条款被束之高阁。基于此,有必要对但书条款的体系定位与规范内涵予以厘清,从而实现激活但书条款适用的目标。

二、但书条款的体系定位

但书条款的体系定位颇具争议,当前学界主要存在四种观点,即出罪标准说、入罪限制标准说、原则性指引说及可罚的违法性说。

(一)出罪标准说之检讨

根据出罪标准说,应先判断行为是否符合犯罪构成要件,再判断符合构成要件的行为是否“情节显著轻微危害不大”,进而确定是否排除犯罪。[4]但该观点难以做到理论自洽,主要存在三个原因。首先,该说动摇我国刑法罪刑法定原则的根基。承认出罪标准说意味着存在既符合《刑法》第13条前半部分犯罪概念,又满足但书规定的情形。[6]将这种判断行为符合犯罪构成事件后又排除犯罪的表述置于犯罪概念中,在立法上存在抵牾。《刑法》第13条实质上是由对犯罪概念正反两个方面描述组合成的完整描述。据此,评判行为是否构成犯罪时不应将两个方面割裂开。行为符合犯罪构成,意味着其社会危害性已达刑罚当罚性。因此,若是认定行为满足《刑法》第13条前半段规定,意味着行为并不属于“情节显著轻微危害不大”的情形。若再适用但书条款出罪,则动摇我国刑法罪刑法定原则的根基。其次,该说有悖我国刑法“立法定性+立法定量”的犯罪设定模式。我国刑法设定犯罪化的不法与责任类型的同时,也限定刑事可罚的不法行为的危害程度。我国刑法所确立的“立法定性+立法定量”的犯罪化模式,既限定可以犯罪化的不法行为的种类,确立刑法评判和干预不法行为的范围边界,又限定可以犯罪化的不法行为的危害程度,确定刑法评判和干预不法行为的程度边界。[8](P29)换言之,行为同时符合“不法行为类型”和“法定或涵摄的罪量标准”方能构成犯罪。出罪标准说在认定行为符合犯罪构成后又依据但书条款出罪,意味着将罪量标准的评价独立于犯罪构成判定之外。该说仅考虑行为是否具备刑法所规定的不法和责任的类型特征,但未考虑其是否达到罪量标准,该说所举的典型案例是行为人出于集邮的爱好,将一邮件上邮票剪下,然后将此邮件隐匿,而该邮件并无特别重要性,这一行为亦未造成其他危害。上述情况已完全符合私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪的构成要件,按照我国的犯罪构成理论,应认定为犯罪。但从我国立法定性又定量的犯罪设定模式来看,私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪不法类型中存在涵摄的罪量要素,隐匿一封并无特别重要性邮件的行为并不符合该罪的构成要件。不符合我国刑法“立法定性+立法定量”的犯罪设定模式。[9]最后,该说容易引发“同案不同判”“裁量权滥用”的司法风险。采取出罪标准说意味着当行为符合犯罪构成后,又赋予法官依据但书条款出罪的权力。一方面,但书条款表述语焉不详,在司法认定中无法如犯罪构成标准那样一一对应,可预见性较低。因法官在理解能力、司法经验和价值观等方面存在差异,但书条款的适用较容易出现同案不同判的局面,不利于司法统一的实现。另一方面,在出罪标准说被贯彻的情形下,面对形式上符合刑法规定但实质上并不具备处罚必要性的案件,但书条款极有可能被当作“万金油”加以适用。[10]法官不再注重犯罪构成之诠释与解读,导致司法裁量权滥用的风险大大增加。

然而,出罪标准说的支持者显然对此持有不同见解。一种观点认为,入罪需要法律依据而出罪无需法律依据,罪刑法定原则不能理解为“只要法律明文规定为犯罪行为的,就应当按照法律定罪处罚”,而应理解为“只有法律明文规定为犯罪行为的,才能定罪处罚”。因此,不能认为但书的出罪规定违反罪刑法定原则。这里涉及到一个至关重要却未引起刑法学界关注的问题:入罪需要有法律依据,出罪也需要吗?答案是否定的。正如有学者指出:“入罪必须法定,而出罪无需法定,这也是世界各国刑法实践所一致赞同的。例如,超法规的违法阻却事由即是没有法律规定却能出罪的范例。而作为罪刑法定之派生原则的禁止类推,也只是禁止不利于被告人的类推(即入罪类推),而允许有利于被告人的类推(即出罪类推)。因此法定原则,亦即只有法有明文规定才可作出有效裁判的原则,只是限制入罪判断的原则,而不是限制出罪判断的原则。但书规定的本意是出罪,是对纯粹形式理性作出的实质正义修正,并不受法定原则的限制,当然也不违背罪刑法定原则保障人权的主旨。”笔者赞同这一观点。但书出罪不违反罪刑法定原则。[11]另一种观点认为,但书规定是对罪刑法定原则的一种增补,两者并不存在冲突。[9]针对第一种观点,当刑法规范明确将某行为规定为犯罪时,应严格依照法律定罪量刑。刑法学界以往质疑司法过度犯罪化有悖罪刑法定原则,如今面对司法出罪化仍应保持足够的谨慎;如果说司法过度入罪化不利于罪刑法定原则保障人权的宗旨,那么司法过度出罪化则不利于法益保护。另外,所谓“出罪无需法律依据”的说法也值得商榷。一般情况下,行为不齐备任一犯罪构成要件即可直接排除犯罪,不需要援引法律依据。但此处的“出罪”是在行为已经满足犯罪构成要件之时再判断是否需要援引法律依据来排除犯罪,两者前提不同。针对第二种观点,在罪刑法定原则之外设置增补实则是为罪刑擅断寻找说辞。虽然刑法的规范解释有从形式走向实质的趋向,但在罪刑法定原则之外又增添主观色彩如此之强的非法定事由,有罪刑擅断之嫌。

(二)入罪限制标准说之质疑

入罪限制标准说认为,对犯罪构成进行判定时要以但书的限制性规定为指导,即对犯罪构成作实质解释。由于行为“情节显著轻微危害不大”,实质上并未达到刑法分则中个罪构成要件的标准,因而不符合犯罪构成。出罪标准说和入罪限制标准说的宗旨均是将轻微犯罪行为逐出犯罪圈,尽管两者得出的结论相同,但两者为此选择的犯罪论定位大相径庭。两种学说的本质区别在于是否承认犯罪构成是认定犯罪的唯一标准。[12]出罪标准说认为出罪问题应在犯罪构成体系外解决,采取的是“犯罪构成+社会危险性”双重标准。而入罪限制标准说认为该问题应在犯罪构成体系内解决,坚持“犯罪构成是认定犯罪的唯一标准”;但书条款只是犯罪构成内部的考察内容,而非与犯罪构成相并列的独立要素。行为符合犯罪构成,意味着行为已经具有应受刑罚处罚程度的社会危害性,这契合我国刑事立法定性又定量的入罪模式,在学界不乏拥趸。[5](P119)[12][13]

然而,入罪限制标准说有重复评价犯罪构成实质违法性之虞。我国传统理论认为,社会危害性是刑事违法性的基础,刑事违法性是社会危害性的具体表现。[14](P86)即刑事立法在设定犯罪构成要件时已预先对各种行为类型的社会危害性程度进行评估,将社会危害性程度较小、无须科处刑罚的行为排除在外。该说为坚守“犯罪构成是认定犯罪的唯一标准”,只能将但书规定置于犯罪构成要件中判断,即认为刑事违法性包括形式违法性和实质违法性,我国刑法学界通说认为,刑事违法性又称形式上的违法性,是指行为违背刑法的规定,而侵害法益是违法性的实质,亦称实质的违法性。形式违法性与实质违法性的关系,本质就是我国刑法中刑事违法性与社会危害性的关系。把“情节显著轻微危害不大”融进刑事违法性的评判之中。[5](P137-140)如此一来,在判断行为是否构成犯罪时,实质违法性被重复评价,有悖法理逻辑。

(三)原则性指引说之反思

原则性指引说认为但书条款是一种原则性规定,不具有实质的出罪功能。[6]一方面,但书指引司法人员在犯罪构成体系内明晰罪与非罪的界限。但书条款反映出犯罪具有一定程度的社会危害性,而社会危害性通过刑法分则中各罪名的构成要件来揭示。对社会危害性程度,司法人员应参照刑法分则中各特定罪名的构成要素(包括情节、数额、结果等)进行评估。判断犯罪构成时,司法人员不应局限于文字表面,而应以但书对犯罪本质特征的宣告为指引,综合考察行为与构成要件要素是否存在匹配关系,进而准确评判罪与非罪。另一方面,但书指引司法人员关注犯罪构成的罪量要素。我国刑法分则中多数罪名的构成要件中规定有数额、情节、结果等定量因素,而少数罪名没有。在刑事处罚和行政处罚混杂的评价体系中,存在区分犯罪与违法的余地,但书规定中所宣示的情节危害性量化要求可为区分提供指引。既然但书条款是一种原则性指引,那么不管刑法分则是否有具体的定量因素要求,司法人员均应对但书规定中所宣示的要素予以考量。

然而,若仅将但书条款作为一种原则性指引,难以回应轻罪治理时代众多轻微犯罪行为出罪的司法实践需求。将观察视野转向我国刑法司法解释发现,不少犯罪行为在符合犯罪构成的基础上可依据但书条款出罪。2006年最高人民法院《关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定:“已满14周岁不满16周岁的人偶尔与幼女发生性行为,情节轻微、未造成严重后果的,不认为是犯罪。”2010年最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》第17条规定:“对私自送养导致子女身心健康受到严重损害,或者具有其他恶劣情节,符合遗弃罪特征的,可以遗弃罪论处;情节显著轻微危害不大的,可由公安机关依法予以行政处罚。”2013年最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第6条规定:“在刑事立案前支付劳动者的劳动报酬,并依法承担相应赔偿责任的,可以认定为情节显著轻微危害不大,不认为是犯罪。”2016年最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第12条规定:“容留近亲属吸食、注射毒品,情节显著轻微危害不大的,不作为犯罪处理。”2023年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第12条规定:“醉驾在血液酒精含量不满150毫克/100毫升的,可以认定为情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪。”如2023年出台的《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》对醉驾处罚进行了统一,规定血液酒精含量不满150mg/100ml的,情节显著轻微、危害不大,可以不作为犯罪处理。然而,一般情况下血液酒精含量达到80mg/100ml以上的属于醉驾,应依据危险驾驶罪论处。归结而言,但书规定所起的作用不仅是指引犯罪构成的认定,而且也是实现轻微犯罪行为的出罪。但书条款的体系定位若采用原则性指引一说,难以诠释我国刑法司法解释的类似规定。轻罪治理背景下,理性看待并激活但书条款的出罪机制对解决轻罪出罪的司法困境大有裨益。[15]鉴于此,应寻找更加切实可行的途径为但书条款定位,让但书条款真正落地生根。

(四)可罚的违法性说之提倡

可罚的违法性说将但书条款置于阶层论体系下构建,能够妥当理顺但书条款出罪机能与“犯罪构成是认定犯罪唯一标准”之间的逻辑。

1.可罚的违法性理论

可罚的违法性理论滥觞于日本刑法学界,可罚的违法性指的是具有作为犯罪而科处刑罚程度的违法性。因日本采用“立法定性+司法定量”的犯罪设定模式,故侵占一朵花即有可能符合侵占罪的构成要件。若对如此轻微的行为判处刑罚,将会违背刑法的谦抑性原则。那么怎样将此情形排除出犯罪圈,便成为立法的关键。1910年日本“一厘事件”判决标志着可罚的违法性理论的诞生,引起日本学者的广泛关注。[16]宫本英修最早将可罚性作为独立评价要素置于行为、违法和有责之后,并提出违法一元论,认为违法概念只是违反一般规范的统称,立法者只能将一小部分违法行为规定为可罚类型。继而,团藤重光提出违法二元论,认为虽然法秩序是统一的,但不同法律部门所要实现的目的不同,因此明确违法性在目的论上的相对性。佐伯千仞在宫本英修理论的基础上进一步提出,可罚的违法性是指行为的违法使刑罚这一强力对策成为必要,并且具备与之相适应的“量”和“质”。佐伯千仞认为“违法”是行为人对法秩序的侵害,故基于客观违法论提出结果无价值。[17](P177-180)此后,藤木英雄将社会相当性理论与违法的相对性相结合,兼顾行为无价值和结果无价值,主张可罚的违法性应同时考虑行为的法益侵害程度和僭越社会相当性的程度。[18]经过众多学者的努力,日本学界达成共识——判定行为是否构成犯罪时既要考虑“质”的层面,又要考虑“量”的层面;“质”表征行为所造成的法益侵害程度,“量”表征行为僭越社会相当性的程度。

纵览当前学界研究,对可罚的违法性的体系定位大致有三种主张。第一种为构成要件阻却说。根据该观点,立法者只能将值得处罚的行为类型化为构成要件,在此种安排下,符合构成要件的行为必然具备实质违法性。[19](P200)凡认定行为未达构成要件所类型化的可罚程度的实质违法性,均应对其构成要件该当性予以否定。第二种为违法阻却说。根据该观点,构成要件只是犯罪的形式类型,不应涉及其实质程度。[19](P200)由此,构成要件该当性不存在可罚的违法性之争,只有判定违法性阶层时,才对“质”和“量”加以考量。若未能同时满足“质”和“量”两个层面的要求,则阻却违法性。第三种为二元说。根据该观点,若法益的侵害属绝对轻微型,即侵害程度极轻,可视为危害行为不符合构成要件类型,阻却构成要件该当性,典型如盗取别人庭院里的一枝花。若法益的侵害是相对轻微型,即侵害程度尚未轻微到可以否定构成要件该当性,但综合考虑行为状况、目的等因素认为该行为并未达到可罚的违法性,故阻却违法性。[20](P330-332)

2.但书条款与可罚的违法性具有相通性

我国刑法的但书条款与可罚的违法性理论之间具有一定的相通性,主要表现在刑法的谦抑性、刑法的定量要求以及应受刑罚惩罚性对犯罪成立的制约三个方面。第一,刑法的谦抑性。自“一厘事件”判决后,可罚的违法性理论均围绕刑事可罚性对犯罪构成要件的限制展开。由于刑罚本身的严厉性,刑事违法的判定须更为限缩,尽可能避免将轻微犯罪行为纳入犯罪圈。与此相通,我国刑法的但书条款与刑法分则规定的数量、情节、结果等内容为犯罪成立设置较高门槛,从而将刑罚权的使用控制在合理界限内。由此,两者在刑法谦抑性的底层逻辑层面达成共识。第二,刑法的定量要求。日本的刑事立法中无定量因素,故运用可罚的违法性理论实现犯罪构成体系对定量因素的要求,即通过实质违法性判断行为是否达到可罚程度。我国刑法采取“立法定性+立法定量”的模式,刑法分则囊括诸多定量因素的条文,例如“情节较轻的”即是定量的体现。但书条款在我国刑法总则之中,因涉及情节与危害程度,同样也是定量的体现。由此,可罚的违法性理论与但书条款均体现刑法的定量要求,具有共通性。第三,应受刑罚惩罚性对犯罪成立的制约。[21](P76)我国传统通说认为,犯罪具有应受刑罚惩罚性。若行为不应受刑罚处罚,意味着该行为不是犯罪。由此,犯罪与刑罚不仅仅是决定与被决定的关系,刑罚这一法律效果对犯罪认定予以一定程度的反向制约。与之相似,可罚的违法性理论认为,行为是否成立犯罪关联到刑罚这一法律效果,须确保违法性与处罚范围的双向互动,从而实现犯罪成立范围的妥当性。基于以上三个方面,可以发现可罚的违法性理论与但书条款具有相当的契合性。晚近众多学者的可罚的违法性理论的阐述为但书条款的体系定位研究提供了理论参考。

3.但书条款的体系定位

根据可罚的违法性理论,刑法学界对但书条款体系定位的确定主要有以下三种路径。

路径一:对构成要件该当性作实质解释,将但书条款置于第一阶层加以考量。根据刑法分则条款是否含定量因素的要求,我国刑法罪名可分为分则条款含定量因素的罪名和分则条款不含定量因素的罪名两类。分则条款含定量因素的犯罪构成要件中包含情节、数额或结果的规定,若行为未达定量程度则适用但书条款在构成要件阶层予以排除,如侵犯财产、人身权利的犯罪。[4]分则条款不含定量因素的犯罪则仍适用但书条款,但将违法性置于第一阶层判断遮蔽了构成要件该当性与违法性的阶层递进性。[22]

路径二:将但书条款置于第二阶层,作为违法阻却事由予以适用。但书规定属于实质违法性判断,而构成要件仅是形式违法性判断,应将但书条款置于违法性阶层。[23]违法阻却事由有法定违法阻却事由和超法规违法阻却事由之分,前者包括正当防卫和紧急避险,后者包括被害人承诺、自甘风险以及其他正当理由行为。有学者认为,但书宜作为超法规违法阻却事由。[24]然而,其招致质疑之处在于:传统的违法阻却事由作为正当化事由彰显正义,行为的正当性能抵消其带来的损害;[23]而但书规定具有非正义性,虽不违反刑法,但违背民法、行政法等其他法律。

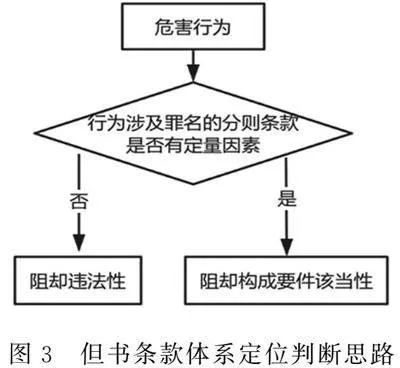

路径三:根据罪名的类型划分,面对分则条款含定量因素的罪名时将但书条款定位于第一阶层,面对分则条款不含定量因素的罪名时将但书条款定位于第二阶层。[25]对分则条款不含定量因素的罪名而言,若将但书条款置于第一阶层加以考量,对构成要件该当性作实质解释,将导致违法性阶层被架空。如非法搜查罪属行为犯,非法搜查情节及危害属实质违法性判断,若将这种判断置于构成要件该当性阶层考虑,则是对违法性阶层的虚置。对分则条款含定量因素的罪名而言,行为若不符合定量要求,在构成要件该当性阶层即已排除。如虐待罪的罪量要素是“情节恶劣”,若虐待行为不满足“情节恶劣”,应以不符合构成要件该当性为由将该行为排除出犯罪圈。

本文认为,但书条款的体系定位采用路径三较为合理(如图3所示)。基于分则条款存在“含定量因素”和“不含定量因素”两种罪名类型的界分,全面采用路径一或路径二均有失妥当。

在阶层论体系中,若罪名的分则条款含定量因素,意味着该定量因素属构成要件该当性的内容。当行为达不到定量要求时,应当以行为不符合构成要件该当性为由予以剔除。刑法分则规定的定量因素和但书规定同属定量判断,此时适用但书条款对罪量要素进行评价有利于保持与构成要件罪量要素评价的统一性。若在第一阶层对行为的构成要件罪量要素考察后,又进一步在第二阶层对其罪量要素加以评价,则会导致阶层体系的混乱。若罪名的分则条款不含定量因素,一方面,因实质解释通常处于违法性判断的过程中,直接在第一阶层适用但书条款对构成要件该当性作实质解释难免失之偏颇,这将导致第二阶层的违法性被空置。另一方面,若采用实质解释的构成要件该当性,则缺乏规范指引。因此,较为妥当的应对之策是:将但书条款对犯罪构成违法性作的实质判断置于违法性阶层,作为违法阻却事由。针对学者“但书条款不属于违法阻却事由”的反驳,应当认为犯罪构成“违法性”属刑法意义上的违法性,是指违反刑法的情形,而不包括违反行政法、民法等其他违法情形,不应机械套用德日可罚的违法性理论从而对刑法“违法性”作扩大解释。

总括而言,但书条款的体系定位为:分则条款含定量因素的罪名定位于构成要件该当性阶层,分则条款不含定量因素的罪名定位于违法性阶层。

三、但书条款的规范内涵阐释

由于但书条款表述的模糊性,有必要对其规范内涵加以阐释,以激活该条款之适用,从而为轻微违法行为出罪的法治难题提供解决路径。

(一)条件——“情节显著轻微危害不大”

1.“情节显著轻微”

对“情节”具体范围的认识,目前学界主要存在三个方面的争议聚焦:一是主客观情节;二是罪前、罪中、罪后情节;三是定罪量刑情节。首先,“情节”包括主客观情节。[26]我国传统刑法理论认为,社会危害性是客观危害和行为人主观恶性的相加。[27](P242)换言之,行为的社会危害性严重与否取决于客观危害与行为人主观恶性的大小。情节是一个综合概念,刑法分则将情节轻微等一系列轻重程度各异的情节表述作为罪量要素,目的是防止将一些情节较轻、社会危害性较低而不值得科处刑罚的情形纳入犯罪圈,故“情节”包括主客观情节。根据刑法及其司法解释,将主客观情节纳入“情节”的考虑具有现实合理性。其次,“情节”应解释为罪中情节。[28](P70)与犯罪间接相关的罪前和罪后情节通常仅能作为量刑情节加以考虑,如行为人实施犯罪后主动自首可作为量刑情节在判处刑罚阶段予以考虑。但罪前与罪后情节与定罪无关,只有在犯罪成立后才会进一步考虑。最后,“情节”既包括定罪情节,又包括部分量刑情节。但书条款的机能是出罪而非减免刑罚,因此“但书情节”应理解为定罪情节而非量刑情节。[29]然而,量刑情节不仅涵摄罪后情节,还包括行为手段、目的等表征不法和责任程度的情节。[30]因此,“但书情节”排除罪后情节而非所有量刑情节。值得注意的是,“情节”这种概括性描述存在不确定性,对某情节的刑法定义不仅有定罪角度,也有量刑角度。定罪和量刑情节存在交叉,这并非对情节的重复评价,前者是罪名的定罪评价,后者是刑罚的定量评价。

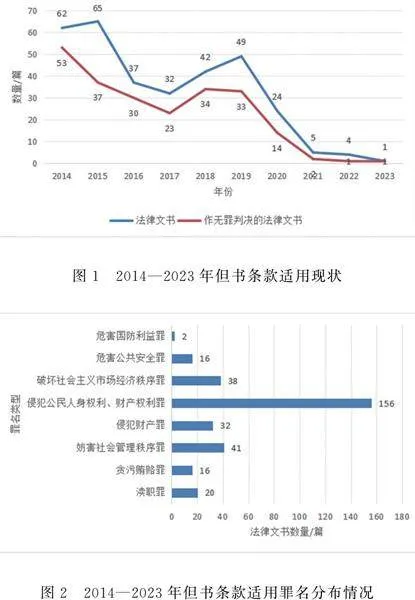

“显著轻微”一词用来修饰“情节”,从量的角度对情节予以限定。梳理我国刑法全文,发现有关情节的表述从轻到重可分为七种,相应出现次数统计如图4所示。值得关注的是情节显著轻微、情节轻微和情节较轻三种情形。情节轻微是可予以免除刑罚的情节,情节较轻是刑罚减轻事由,两者均属定罪的法律后果;而情节显著轻微程度最低,属非罪之范畴,是区分罪与非罪的情节。情节显著轻微是指行为本身微不足道,应从行为僭越社会相当性的程度出发予以考量,包括行为的手段、时间、地点、动机、目的、一贯表现等。[9]如非法拘禁罪属继续犯,要求在一定时间内非法拘禁他人或以其他手段剥夺他人人身自由,时间显然是拘禁行为的内容之一。拘禁行为虽已成立,但若拘禁时间仅持续数分钟,对人身自由仅是瞬间性的剥夺,尚未达到僭越社会相当性的程度,可为一般社会秩序所容忍,宜认为是非法拘禁情节显著轻微。关于情节显著轻微,应当着眼于案件的具体情形综合考虑并加以确定。

2.“危害不大”

有学者认为,“显著轻微”针对行为而言,“危害不大”针对结果而言,表明危害结果不大。[11]这一观点值得商榷之处在于:一方面,该观点无法涵盖行为犯和危险犯,具有局限性;另一方面,在阶层论犯罪构成体系内,该观点把“危害不大”限定在构成要件该当性的某一要件中,框定范围较窄。[29]另有学者指出,“危害”应解释为社会危害性。[31]但社会危害性一词过于宽泛,用社会危害性程度判定罪与非罪缺乏行之有效的标准,极易跳脱犯罪构成。且社会危害性是与四要件理论相配套的概念,若将社会危害性一词用于阶层论犯罪体系中,还要进行艰难的概念转换。本文倾向于将但书条款中的“危害”解释为法益侵害性,从而使但书条款与阶层论体系的出罪事由顺畅衔接。法益既能评价违法性,又能指导构成要件的解读。解释依据肇始于刑法规范的构建,而刑法首先追求法益保护,意味着用法益侵害解释“危害”具有逻辑合理性。[32](P195)

3.“情节显著轻微”和“危害不大”的关系

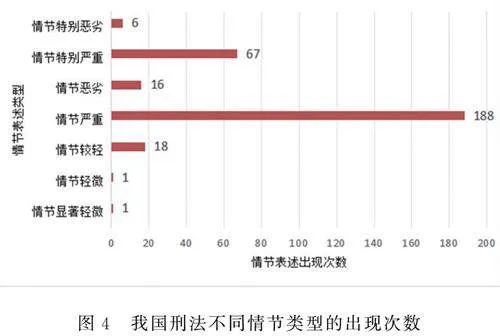

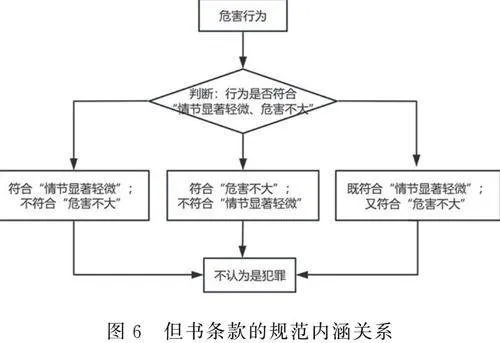

在阶层论视角下,但书规定的“情节”表征行为僭越社会相当性的程度,包括影响行为无价值的因素;“危害”表征行为的法益侵害程度,包括影响结果无价值的因素。行为无价值和结果无价值兼而有之,方能构成犯罪。(如图5所示)

一方面,犯罪的本质是法益侵害,应根据行为是否侵犯刑法所保护的法益判断其是否构成犯罪。行为人实施符合刑法规范的行为,但如果行为的实质不具有法益侵害性,也不成立犯罪,如正当防卫、紧急避险等。另一方面,仅考虑结果就认定行为不法,本质是对宗教法“自陷禁区理论”自陷禁区理论认为,行为人实施不被允许的行为犹如踏入禁区一般,必须对禁区范围内所发生的一切结果负责。这个理论一开始被用来决定神职人员是否不合教规,而应否被解职,后来意大利刑法继受该规定,使之成为刑法的归责原则。的延续。[33](P695)只要造成危害结果,且行为与结果之间存在因果关系,就认定违法,至于行为是否违反规范以及违反规范的程度概不考虑,这显然有失周全。立法和司法实务亦印证仅以结果无价值解释犯罪是不恰当的。

在立法上,纯粹采用法益侵害说难以解释危害结果相差极小的罪名在刑罚方面所存在的重大区别。[34]例如,故意毁坏财物罪比盗窃罪的法益侵害更大,但法定刑却较轻,表明刑事立法在该层面的界定主要是出于对行为无价值的考量:一方面考虑犯罪对公民安全感的侵害程度,另一方面考虑行为的模仿难易度。再如,盗窃罪和贪污罪同是侵犯财物的犯罪,之所以盗窃罪法定刑更高,是因为其对民众的法情感、安全感造成的冲击巨大。由此可见,刑法对某些犯罪的态度受到行为无价值的影响。近年来新增的危险驾驶罪、扒窃入罪等抽象危险犯,其法益侵害的重要性并未得到强调。在司法实务中,对结果犯而言,仅以结果出发判断不法是否存在尤显狭隘。例如,在未清偿债务前分配公司财产、妨碍公司清算的犯罪中,若财产未真正被分配,则未产生妨碍清算罪的不法结果;若财产在公司开始清算前即已完

成分配,那么也未产生妨碍清算罪的不法结果。由此可见,判定结果不法的依据并非财产分配的结果是否发生,而是公司开始清算的行为是否存在。故结果不法难以成为决定行为不法的唯一标准。

如上所述,法益侵害性和僭越社会相当性两个条件须同时具备,方可认定犯罪。(如图6所示)换言之,只要满足“情节显著轻微”“危害不大”之一即可阻却犯罪成立。

(二)结果——“不认为是犯罪”

关于“不认为是犯罪”的实质理解,刑法学界形成两派之争。一派观点主张“不认为是犯罪”本质是不构成犯罪,当然无罪且自始无罪。[35](P37)另一派观点认为“不认为是犯罪”是定罪免刑。[36](P31)本文认同第一种观点。有学者在论及1979年刑法时曾对但书条款提出疑问:但书条款究竟是廓清罪与非罪的边界,还是论不论处的界限?[35](P37)1979年刑法的第22稿、第33稿均表述为“不以犯罪论处”,而终稿确定为“不认为是犯罪”。刑法草案第22稿规定:“情节显著轻微危害不大的,不以犯罪论处。”刑法草案33稿规定:“情节轻微危害不大的,不以犯罪论处。”我国现行刑法规定:“情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。”由此发现,但书条款在刑法中的任务在于正确划定罪与非罪的边界,而非解决论不论处的问题。修改此表述的目的在于与《刑法》第37条“定罪免刑”的表述区分开。《刑法》第37条规定:“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚,但是可以根据案件的不同情况,予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失,或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。”“不认为是犯罪”指的是不构成犯罪,属定罪范畴。“免予刑事处罚”指的是构成犯罪但免予刑事处罚,属量刑范畴。

从犯罪论体系看,犯罪构成是犯罪概念的具体化,犯罪概念对犯罪论体系发挥作用。[5](P119)但书作为《刑法》犯罪概念的后半段规定,理应属于犯罪论体系的组成部分。若行为满足但书规定的要件,其法律后果应是不构成犯罪。“情节显著轻微”表征僭越社会相当性的程度,“危害不大”表征法益侵害程度,两者属犯罪构成实质违法性的“量”与“质”之范畴,同时符合“量”和“质”的行为方能构成犯罪。换言之,满足“情节显著轻微”,或满足“危害不大”均不构成犯罪。

四、结语

但书条款的激活对充分发挥其出罪机能、建构科学的轻罪治理体系具有重要意义。作为我国刑法的出罪机制,但书条款面临的困境肇始于未能实现体系精准定位及规范明确阐释。理论分歧导致的不确定性不可避免地反映于司法实践,进而导致但书条款适用率低、适用不当。阶层论犯罪构成体系在我国已形成较大影响力,并且获得诸多学者支持。本文将阶层论体系下的可罚的违法性理论运用于但书条款的体系定位分析,并对但书规范进行教义学阐释,对但书条款的激活及其适用困境的破解起到指引性作用。本文权当抛砖引玉,可罚的违法性理论之本土化及其实践应用仍有待学界进一步研究。

参考文献:

[1] 陈俊秀,岳美莲.我国轻罪治理模式的溢出效应及体系调适[J].华南理工大学学报(社会科学版),2024,26(5):106-115.

[2] 樊崇义.中国式刑事司法现代化下轻罪治理的理论与实践[J].中国法律评论,2023,(4):191-201.

[3] 焦占营,桑宇.我国刑法扩大化之辩[J].河南财经政法大学学报,2023,38(1):93-104.

[4] 王复春.但书:一种体系外出罪机制[J].刑法论丛,2016,46(2):110-139.

[5] 张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社,2021.

[6] 李翔.论我国《刑法》第13条“但书”司法化之非[J].东方法学,2016,(2):2-11.

[7] 于改之.可罚的违法性理论及其在中国的适用[J].刑法论丛,2007,12(2):19-50.

[8] 梁根林.刑事法网:扩张与限缩[M].北京:法律出版社,2005.

[9] 储槐植,张永红.善待社会危害性观念——从我国刑法第13条但书说起[J].法学研究,2002,(3):87-99.

[10] 杜治晗.但书规定的司法功能考察及重述[J].法学家,2021,(3):142-154,195-196.

[11] 陈兴良.但书规定的法理考察[J].法学家,2014,(4):49-64,177.

[12] 王昭武.犯罪的本质特征与但书的机能及其适用[J].法学家,2014,(4):65-82,178.

[13] 黎宏.我国犯罪构成体系不必重构[J].法学研究,2006,(1):32-51.

[14] 贾宇.刑法学(上册·总论)[M].北京:高等教育出版社,2019.

[15] 夏伟.“但书”出罪运行机制实证研究[J].中国法学,2023,(4):240-262.

[16] 刘艳红.目的二阶层体系与“但书”出罪功能的自洽性[J].法学评论,2012,30(6):45-53.

[17] 佐伯千仞.刑法讲义总论[M].东京:有斐阁,2007.

[18] 藤木英雄.刑法讲义总论[M].东京:弘文堂,1975.

[19] 陈兴良.案例刑法研究[M].北京:中国人民大学出版社,2020.

[20] 前田雅英.刑法总论讲义[M].东京:东京大学出版会,2011.

[21] 陈少青.可罚的违法性:刑民关系的本土化阐释[M].北京:法律出版社,2023.

[22] 彭文华.罪量视野下犯罪论相关理论问题辨析[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2012,33(5):72-78.

[23] 敦宁.“但书”在阶层式犯罪构成体系中的定位问题[J].江西社会科学,2018,38(7):199-206.

[24] 刘艳红.形式入罪实质出罪:无罪判决样本的刑事出罪机制研究[J].政治与法律,2020,(8):120-135.

[25] 彭泽君.日本刑法中的可罚的违法性理论及其对我国的借鉴[J].法学评论,2005,(6):128-135.

[26] 林贵文,蔡国庆.高空抛物罪的限缩适用[J].海峡法学,2022,24(4):42-52.

[27] 张明楷.犯罪构成体系与构成要件要素[M].北京:北京大学出版社,2010.

[28] 张明楷.刑法原理[M].北京:商务印书馆,2011.

[29] 王华伟.中国刑法第13条但书实证研究——基于120份判决书的理论反思[J].法学家,2015,(6):88-100,176.

[30] 刘科.司法解释中的但书规范:性质、识别方法与完善思路[J].政治与法律,2023,(1):81-96.

[31] 樊文.罪刑法定与社会危害性的冲突——兼析新刑法第13条关于犯罪的概念[J].法律科学.西北政法学院学报,1998,(1):26-28.

[32] 汉斯·海因里希·耶塞克,托马斯·魏根特.德国刑法教科书[M].徐久生,译.北京:中国法制出版社,2001.

[33] 许玉秀.当代刑法思潮[M].北京:中国民主法制出版社,2005.

[34] 周光权.行为无价值与结果无价值的关系[J].政治与法律,2015,(1):2-12.

[35] 高铭暄.中华人民共和国刑法的孕育与诞生[M].北京:法律出版社,1981.

[36] 马克昌.犯罪通论[M].武汉:武汉大学出版社,1999.

The Activation of the Saving Clause in Criminal Law: System Positioning and Norms Application

Chen Junxiu Yu Huifang

(School of Law, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China)

Abstract: Against the background of misdemeanor management, the criminal law structure of our country is shifting from \"severe but not strict\" to \"strict but not severe\", and minor illegal behaviors face the legal problem of decriminalization. However, as the general basis of crime in Chinese criminal law, there are multiple practical difficulties such as low application rate and improper application. In view of this, it is necessary to explore its crime mode and activate the application of this clause. At present, there are debates in the academic circles about the system orientation of the standard of decriminalization, the criterion of crimes, the principle of guidance and the theory of punishable illegality. It is contrary to the crime setting mode of \"legislative qualitative + legislative quantitative\" in our criminal law, and easily leads to the judicial risk of \"different sentences in the same case\" and \"abuse of discretionary power\". There are logical defects in the theory of limitation standard of crime which repeatedly appraise the substantial illegality of crimes. The principle of guidance is also difficult to respond to the practical needs of many minor offenses. There are three theories in the system positioning of the theory of punishable illegality: the theory of preventing but constituting elements of propriety, the theory of preventing but constituting elements of illegality and the theory of dualism. If the specific provisions of the offence contain quantitative factors, it will prevent but constitute elements of propriety; if the specific provisions of the offence do not contain quantitative factors, it will prevent illegality. However, the saving clause of" \"significantly minor circumstances\" represents the degree of overstepping social equivalence, and \"little harm\" represents the degree of infringement of legal interests. As long as either is satisfied, the crime can be prevented.

Key words: saving clause; decriminalization mechanism; system positioning; punishable illegality

责任编辑:王明舜

基金项目:国家社会科学基金一般项目“公共危机场域下微观法律秩序的线性建构研究”(23BFX042)

作者简介:陈俊秀(1991- ),男,福建福州人,福州大学法学院副教授,中国社会科学院法学研究所暨贵州省社会科学院联合培养博士后,主要从事刑法学研究。