中国茶产业对区域经济发展贡献研究

关键词:茶产业;区域经济;茶叶贸易

茶文化是中华民族悠久历史中的文化瑰宝,源自约五千年前的神农时代,那时神农氏发现茶叶的解毒功效,开启了人类饮茶的历史[1]。作为世界茶叶的发源地,中国拥有丰富多样的茶叶品种和先进的种植技术,将茶叶从药用、食用逐渐发展为独特的饮品,形成了深厚的茶文化。在全球化背景下,中国茶产业不仅在国内蓬勃发展,也在国际经济与文化交流中占据重要位置,出口量领先世界,为国家带来外汇收入,并促进中外文化的交流与融合[2]。茶叶的国际化让世界品味东方风味,同时,茶产业在经济发展、就业增加、农民生活改善等方面发挥重要作用[3]。随着全球对高品质茶叶需求的提升,中国茶产业不断创新升级,满足市场需求,推动可持续发展。因此,茶产业不仅是中国传统文化的重要组成部分,也是促进国际经济文化交流的关键桥梁。

中国茶产业作为传统文化的瑰宝,近年来在国际市场的影响力显著提升。学者们的深入研究揭示了其竞争力增强的原因:茶叶品质提升和品牌国际化推广[4]。红茶、乌龙茶等高端茶叶备受国际青睐,茶文化的传播更是助力其国际影响力提升。同时,绿色生态环保成为茶产业发展新趋势,无公害农业技术的应用和国际认证提高了茶叶质量和安全性[5]。科技进步也推动了茶产业的创新发展[6-7],探索保健功能、创新加工工艺和包装技术,促进多元化发展。中国茶产业积极与国际市场接轨,建立了交流合作平台[8]。然而,仍存在一些问题[9-10]:茶叶品质不一致、传统市场渠道狭窄、电商平台假冒伪劣产品扰乱市场秩序,以及品牌影响力不足。这些问题制约了中国茶叶在国际市场上的进一步扩展[11],需采取措施以促进茶产业的持续健康发展。有学者从多角度探讨了中国茶产业的发展及其对世界的贡献。Awasthi等指出,中国茶产业在全球市场中占据重要地位,茶文化深厚,有助于国际市场推广[12]。同时,中国茶产业在绿色生态环保方面的努力也提升了其全球竞争力[13]。Sun等则强调了中国茶产业对全球经济的推动作用,其出口为多国带来就业机会和税收[14]。Hu等从科技创新角度分析,指出中国在茶园管理、监测等方面的技术创新提高了生产效率和质量,降低了成本,保障了茶产业的可持续发展[15]。然而,国外学者在研究中国茶产业时面临语言文化障碍、市场环境了解不足及数据来源和样本选择限制等挑战,可能难以全面准确把握中国茶产业的特点、优势及市场动态[16-17]。

针对当前国内外茶产业研究中存在的不足,本文致力于深度挖掘并剖析中国茶产业的发展轨迹,追溯其悠久的历史沿革,直至当前的行业动态,以全面而深刻地揭示中国茶产业独特的特性与竞争态势。尤为重要的是,文章紧密聚焦全球化背景下,中国茶产业所面临的多维度挑战与新兴的发展契机,细致分析这些内外部因素如何深刻影响并塑造其可持续发展路径。更进一步,本文不仅将中国茶产业视为农业经济的重要支撑,更着重强调其在推动全球经济交融、深化文化交流与传承方面所发挥的独特价值与广泛影响力,旨在为全球茶业领域的理论研究与实践探索提供新颖独到的见解和有价值的参考。

一、研究方法与数据来源

本研究采用定性与定量分析结合,全面深入地探讨中国茶产业及其对区域经济的贡献。定性分析通过文献法梳理茶产业发展现状、政策环境及影响因素,结合深度访谈和案例研究,探讨茶产业在就业、文化传承、生态保护等方面的贡献。定量分析则运用统计学方法,挖掘《中国统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》等数据,分析茶叶产量、产值、销售结构、出口情况等关键指标的变化趋势,并结合海关数据评估国际贸易的影响。此外,还细化不同产区、茶类的经济效益,评估茶产业对当地GDP、税收和农民收入的贡献。本研究多源数据融合,力求全面客观,为政策制定者、行业从业者和研究者提供科学参考。

二、中国茶产业发展现状分析

(一)茶产业规模与区域分布

1.全国茶叶种植面积与产量统计

2023年,中国茶叶产量为354.11万t,较2013年的188.72万t增加了165.39万t,增幅约为87.64%,年均复合增长率约为6.5%(图1)。从单位面积产量来看,福建省茶叶单位面积产量为9.53kg/hm2,位居全国第一,得益于明显高于全国平均水平的采摘率及显著优势的单产水平,福建茶叶产量稳居全国首位。

2.茶产业区域分布特点

中国茶产业的区域分布广泛,几乎遍布全国各省区市,但主要集中在几个传统产茶区(江北、江南、西南及华南地区)。其中,福建、浙江、安徽、云南、江苏、湖北、四川等地被公认为优质茶叶产区。这些地区凭借得天独厚的自然条件,如适宜的气候、充沛的降水、肥沃的土壤等,孕育了众多著名茶品种。例如,福建的武夷岩茶、安溪铁观音,浙江的西湖龙井、安吉白茶,安徽的黄山毛峰、祁门红茶,云南的普洱茶等,均享誉国内外。在众多产茶区中,几个核心产区尤为突出。福建武夷山凭借其独特的丹霞地貌和悠久的制茶历史,成为乌龙茶(青茶)的重要发源地;浙江西湖区因“龙井四绝”而闻名,是绿茶的顶级代表;云南的大叶种茶树资源丰富,是普洱茶的主要产区,其独特的发酵工艺赋予了普洱茶“越陈越香”的特性。此外,安徽黄山、四川峨眉山等地,凭借其独特的自然环境和深厚的人文底蕴,也成为了名茶辈出的宝地。

(二)中国茶叶贸易发展

1.中国茶叶进口及出口贸易情况分析

中国茶叶进口市场在2015—2023年间呈现出波动增长趋势(图2)。数据显示,进口量从2015年的2.28万t波动增长至2019年的4.34万t高点,随后略有回落,至2023年降至3.87万t。进口总金额的变化趋势与数量相似,但较为平稳,从2015年的1.05亿美元增长至2019年的1.86亿美元,之后保持在1.7亿~1.9亿美元之间,反映出单价可能上升。这背后受多种因素影响,包括国际茶叶产量、价格波动、贸易政策调整及国内消费者需求变化等。红茶在进口中占据主导地位,这与中国消费者偏好及国际市场红茶供应稳定有关。消费升级和健康意识提高也推动了高品质茶叶需求增加,促进了进口总金额增长。同时,中国茶叶进口市场变化还反映了国内茶叶产业结构调整,但国内外茶叶差异使进口茶叶仍具竞争力。

中国茶叶在国际市场上的表现呈现波动趋势。从2015—2023年,中国茶叶出口数量总体保持稳定增长,但出口金额呈现出较为复杂的变化趋势(图3)。2015年,出口量为32.17万t,出口额为13.47亿美元,之后几年持续增长,至2017年迎来快速增长,出口量增至35.25万t,出口额攀升至15.8亿美元。这一时期增长得益于茶叶品质提升、品牌影响力增强及国际市场对健康饮品需求增加。然而,自2018年起,增长趋势分化,出口数量增速放缓,但出口额仍增长,主要受价格因素影响。2021年,中国茶叶出口数量与金额均大幅增长,达36.94万t与22.99亿美元新纪录。2022年虽略有回落,但仍保持高位。至2023年,形势逆转,出口数量降至36.05万t,出口额大幅下滑至16.7亿美元,主要受全球经济增长放缓、国际贸易摩擦加剧及国际市场对中国茶叶需求减少影响。

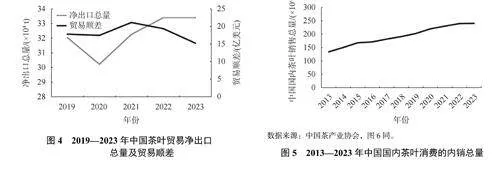

2.中国茶叶贸易净出口及贸易顺差情况

中国茶叶贸易净出口量及贸易顺差呈现稳中有增的趋势,凸显其在全球市场的强劲竞争力和持续扩大的国际影响力。根据数据(图4),2019—2023年间,中国茶叶总净出口量从32.04万t增至33.4万t,尽管2020年有所下降,但随后迅速恢复并超越前期水平。贸易顺差保持在较高水平,2021年达到峰值21.14亿美元后有所回落,但2022年仍维持在19.37亿美元,2023年略有下降至15.25亿美元。这得益于国内茶叶产业的持续升级、品质提升及国际市场开拓的深化。面对全球经济和贸易环境的不确定性,中国茶叶展现出稳定性和韧性。未来,随着“一带一路”倡议的推进和国际贸易合作的加强,中国茶叶有望拓展国际市场,提升品牌影响力,为消费者提供更多优质产品。

(三)国内茶叶市场消费趋势

1.茶叶消费需求分析

近年来,中国茶叶内销市场稳健增长,尽管增速有所波动,但总体呈上升趋势。2013—2023年间,内销总量从133.83亿元增至240.4亿元(图5),实现近翻番增长,体现了国内茶叶需求的持续增强和茶文化的深厚底蕴。2014年和2015年增速较高,但随后几年逐渐放缓,市场进入成熟稳定阶段。然而,茶叶内销总量仍在扩大,与消费升级、健康意识提升及茶叶多元化发展策略相关。随着“国潮”文化兴起和品质生活追求,高端茶叶市场扩大,茶企创新推出新产品,如茶饮料、茶食品,激发市场活力。同时,互联网和电商平台的普及为茶叶销售提供新渠道,进一步促进内销持续增长。

2.茶叶消费者行为特征与偏好变化

在当今多元化与快速变化的市场中,茶叶消费者行为特征与偏好变化深刻反映了生活方式、社会文化、健康观念及科技进步的影响。健康意识提升,促使绿茶、白茶等富含抗氧化成分的茶类备受青睐,同时消费者对茶叶安全问题的关注也在增强。个性化与定制化需求增长,电商平台推出的限量版、定制版产品满足了消费者独特需求,促进了市场细分。线上消费习惯普及,互联网和电商平台改变了茶叶消费模式,社交媒体、直播带货等新兴渠道为品牌提供了展示特色、增强用户粘性的途径。此外,文化自信增强使传统茶文化焕发活力,年轻一代开始拥抱这一文化遗产;快节奏生活使即饮型、便捷式茶叶产品成为新宠;环保意识提升促使消费者更关注环保包装和可持续生产方式。综上,茶叶消费者行为变化是多种因素共同作用的结果,茶行业需不断创新产品和服务,融合传统与现代,并重健康与文化,结合线上与线下,以满足消费者多样化需求。

3.茶叶市场多元化与细分化趋势

茶叶市场正经历深刻变革,展现出多元化与细分化的趋势。消费者需求多样化,健康意识提升,促使市场涌现出无糖茶饮、花草养生茶等健康主题产品。同时,年轻消费群体崛起,他们追求新颖、有趣的饮茶方式,如围炉煮茶、茶室品茗,拓宽了市场边界。此外,市场细分化趋势明显,体现在产品品类、消费群体、销售渠道等多个层面。传统六大茶类依然重要,但跨界融合成新趋势,特色茶叶市场份额逐渐扩大。不同年龄、性别、职业和地域的消费者需求各异,企业需针对性推出产品。线上销售崛起,线上线下结合成为主流趋势。面对这一态势,茶叶企业需加强产品研发、品牌建设、品质控制,并拓展销售渠道,以满足消费者日益多样化的需求。总之,茶叶市场的多元化与细分化是市场发展的必然结果,也是行业创新与升级的重要体现,未来将继续为茶叶行业带来更多机遇和挑战。

三、茶产业对区域经济的直接贡献

(一)经济增长与就业促进

1.茶产业对地区生产总值的贡献

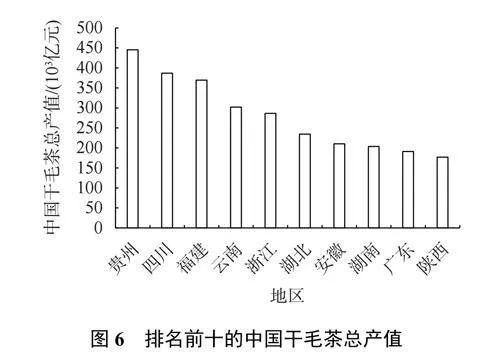

茶产业作为许多地区的传统支柱产业或重要经济作物,对当地经济增长具有重要意义。它不仅为当地提供了大量就业机会,还带动了相关产业链的发展,包括茶叶种植、加工、销售等环节,为地方经济注入了新的动力。例如,贵州省的茶叶产业已成为其重要支柱产业之一。2023年,贵州茶叶产业的总产值达445亿元,占贵州省生产总值的2.13%。贵州省茶叶出口量达到0.58万t,茶叶产品出口额为0.98亿美元,出口均价为16.9美元/kg,位居全国第一。贵州省茶产品的主要出口市场包括美国、欧洲、非洲及东南亚国家。贵州省的红茶出口增长显著,出口量达2120t,金额为5895万美元,分别增幅达71.6%和31.8%。此外,贵州抹茶的出口量位居全国第一,相关产品已出口至全球40多个国家和地区。茶产业为当地经济增长和农民增收做出了重要贡献。2023年,中国干毛茶的总产值为3296.68亿元,同比增加116.01亿元,增幅为3.65%。8个省的干毛茶产值超过200亿元,排名前十的省合计占全国干毛茶产值的85.2%(图6)。

2.茶产业带动的就业人口与岗位类型

茶产业是历史传统与现代经济融合的典范,承载着丰富文化底蕴,对地方经济发展、就业增加及结构优化至关重要。它涵盖种植、加工、销售及文化推广等多环节,形成庞大产业链。在种植端,茶产业直接促进农民就业,提供稳定收入,同时现代农业技术的应用拓宽了就业渠道。以贵州省为例,根据贵州省人民政府发布的数据:2023年,贵州省茶园面积为45.02万hm2,茶产业综合产值为908.12亿元,47个茶叶主产县中有26个将茶产业作为首位产业①,辐射带动了322.4万人就业,其中农民275.07万人,涉茶农民年人均收入达到15337.63元。加工环节则推动加工企业和小作坊发展,需要大量生产、技术及管理人员,提升茶叶附加值,创造就业机会。销售与文化推广同样重要,电商兴起与茶文化传播带动销售人员、客服、市场营销专家及茶艺师等岗位诞生,为茶产业注入新活力。总之,茶产业就业人口与岗位类型广泛,从农业到工业再到服务业均有涉及,为不同技能背景人群提供就业机会,促进农村经济多元化与城乡经济融合,是推动社会就业与经济发展的重要力量。

3.茶农收入增长情况分析

中国茶叶种植主要集中于南方省份如贵州、福建、浙江、云南和安徽,凭借优越的气候和土壤条件成为种植黄金地带。2023年,贵州省茶园面积达45.02万hm²,综合产值高达9012亿元。云南省茶农收入年均增长10%,2019—2021年茶产业产值分别达到936亿元、1001.4亿元和1071.1亿元,显示产业规模化、专业化趋势。红茶、黑茶和乌龙茶等产量大且市场需求旺盛,红茶占总产值18%,黑茶占4%,乌龙茶占7%,不仅在国内热销,还进入国际市场。福建漳平市2021年茶农平均年收入约7万元,安徽六安市裕安区等地茶农收入也较高。提升茶叶品质是关键,高品质茶叶如福鼎白茶售价可达每千克100~1000元。政府政策支持与产业链完善也助力茶农增收,通过扶持企业、推广技术、品牌建设等保障产业发展,产业链各环节紧密衔接提供更多增值机会。例如,云南省勐腊县依托交通优势推动普洱茶产业融合发展,2023年实现税收989万元,茶农人均年收入2.03万元,较贫困县“摘帽”前大幅增长。

(二)农业产业结构调整与优化

中国茶产业对农业产业结构影响深远,不仅蕴含丰富的历史文化,也是现代农业经济的重要力量。自新中国成立以来,茶产业历经从小到大的发展,对农业产业结构调整与优化发挥了关键作用。茶园面积从1949年的不足15.33万hm²扩增至2023年的343.32万hm²,年产量从4.1万t跃升至354.11万t,极大促进了农民增收和农业资源配置优化。茶产业的高附加值促使农民转向经济作物种植,同时,其产业链延伸为农业多元化提供支撑,促进了茶具制造、茶艺表演、茶馆经营及乡村旅游等相关服务业的发展。福建、云南等地的茶文化旅游已成为新经济增长点。此外,据农业农村部2023年的数据,中国茶产业从业人员超过7000万人,通过技能培训提升农民专业素养,为农业现代化和可持续发展奠定了基础。茶产业还注重生态保护,茶树能吸收二氧化碳、减缓气候变化,水土保持效果好。绿色、有机茶叶产品的兴起更强化了生态环保理念,提升茶叶品质和市场竞争力,为农业生态环境改善做出积极贡献。

(三)茶产业对地方税收与财政贡献

据国际知名研究与咨询机构弗若斯特沙利文(Frostamp;Sullivan)报告,2022年中国茶叶市场规模已达3180亿元,预计2026年将增至4080亿元,年复合增长率保持高位,展现出巨大税收潜力。以福建八马茶业为例,该企业连续四年位居武夷岩茶和安溪铁观音原产地纳税榜首,通过智慧茶园、智慧工厂等现代化管理提升茶叶品质与附加值,促进了税收增长。

中国政府为支持茶产业发展,实施了一系列税收优惠政策。增值税方面,自产茶叶免税、边销茶特殊免税及减税降费政策,减轻茶农和茶企的税收负担。企业所得税方面,茶叶栽种纳税人享受减半征收优惠,环保、节能减排设备购置享受直接抵免优惠,小微企业也享有税基加税率式优惠政策,为茶企成长提供了有力支持。税务机关通过信息化手段提高征管效率,建立茶叶行业税收风险评估体系,打击偷逃漏税行为,保障税收稳定增长,促进茶叶市场公平竞争与健康发展。中国茶产业税收收入增长潜力巨大,消费升级、健康理念普及将增加茶叶市场需求,茶企技术创新和品牌建设将提升产品质量和附加值,推动税收增长。同时,国际市场拓展和“一带一路”倡议实施将增强中国茶叶国际竞争力,为税收增长开辟新空间。综上所述,中国茶产业税收收入增长前景广阔。

四、茶产业对区域社会经济发展的间接贡献

(一)旅游业融合发展

随着生活水平提高和精神文化需求增长,旅游业正趋向多元化、深层次发展,其中茶文化旅游以其独特魅力悄然改变旅游行业面貌。该旅游模式融合自然景观、人文历史与茶文化,通过多样化开发模式为地方旅游业注入新活力。依托茶园景观,打造“茶园观光+茶文化体验”产品[18],游客可亲手采茶、制茶,感受茶文化魅力;结合地方特色,开发茶文化主题民宿、茶馆等,让游客领略风土人情。同时,利用VR、AR等现代科技,拓宽线上茶文化体验,吸引更多人感受茶文化韵味。茶旅融合丰富了旅游产品,提升目的地吸引力,促进产业结构优化升级,带动相关服务业发展,形成良性产业循环,并促进文化传承与创新。茶文化旅游品牌建设与推广需精准定位、深入挖掘和创意营销,明确品牌特色,加强形象塑造与传播,通过线上线下活动吸引公众关注,与其他旅游目的地合作,共打造精品线路,推动茶文化旅游品牌持续发展。

(二)关联产业带动效应

茶产业作为历史悠久的传统产业,不仅通过茶叶的种植、加工与销售直接贡献于区域经济,更通过广泛的关联产业带动了地方经济的多元化与升级。其中,茶包装与茶具产业的兴起,不仅满足了消费者对茶叶品质及审美的高要求,还促进了包装材料、设计、印刷及陶瓷、玻璃、金属加工等行业的创新与增值。茶文化的传播与媒体、广告业的深度融合,进一步扩大了茶产业的影响力,通过多样化传播形式提升茶叶品牌的知名度,激发大众对茶文化的热爱,实现文化与经济的双赢。在全球化与信息化的背景下,物流与电商的快速发展为茶产业开辟了更广阔的销售渠道,缩短茶叶从产地到消费者的时间,降低成本,打破地域限制,实现销售渠道的多元化和全球化。茶企通过电商平台直接对接消费者,精准定位目标客户群体,实施个性化营销,增强市场竞争力,进一步提升销售效果。茶产业的这些间接贡献,不仅丰富了地方经济结构,还增强了区域经济的整体竞争力与可持续发展能力。

(三)文化传承与社会效应

茶产业对区域社会经济发展的贡献广泛而深远,不仅直接促进经济增长和就业,更在文化传承与社会效应上发挥着重要作用。茶文化的丰富与传承,作为中华文化瑰宝,通过茶产业的发展得到广泛传播与深入挖掘,形成各具特色的茶文化景观。如福建武夷山岩茶、云南普洱茶俗及浙江龙井绿茶文化等,不仅丰富了地方文化内涵,还促进了文化旅游,提升了区域文化影响力。此外,茶产业深刻影响居民生活质量,提供经济来源的同时,普及茶叶消费,提升居民健康意识,并带动茶具制作、茶艺表演等相关产业链发展,丰富精神文化生活。茶园建设还促进了农村环境改善,提升居民生活品质,吸引外来投资,为区域经济发展注入新活力。茶文化节庆活动,如茶叶博览会、茶文化节等,更是增强社区凝聚力、促进社会和谐的有效手段,通过共同参与、交流与分享,形成浓厚文化氛围和集体认同感,对于构建和谐社会、推动区域社会经济发展具有不可估量的价值。

五、中国茶产业对区域经济发展贡献的制约因素

(一)市场竞争加剧与品牌同质化

中国茶产业,这个拥有悠久历史和深厚文化底蕴的行业,在全球化与市场化进程中正遭遇前所未有的机遇和挑战。随着消费者对茶叶品质与健康效益认识的提升,以及国际对中国茶文化的兴趣增长,茶产业迎来了发展良机。也吸引了大量企业和资本涌入,市场竞争因此加剧,特别是在互联网电商的推动下,市场竞争更趋白热化。与此同时,品牌同质化问题日益凸显,众多茶企在品牌定位、包装和营销上缺乏独特性,难以在消费者心中留下深刻印象。这不仅削弱了品牌辨识度,还加剧了价格战,影响行业健康发展。面对这些挑战,茶产业亟须寻求创新与差异化发展之路。

(二)自然灾害与病虫害防控压力

全球气候变化、生态环境变化及农业发展模式的转变,使中国茶产业面临多重挑战,尤其是自然灾害与病虫害防控压力显著。自然灾害如干旱、洪涝、霜冻、冰雹及土壤侵蚀和退化,严重影响茶叶生长周期、品质、产量及土壤肥力。全球变暖加剧了极端天气频发,而不合理耕作进一步破坏了土壤结构。病虫害问题随种植规模扩大和模式单一化而日益严峻,种类和分布范围因气候变化和国际贸易增加而扩大,导致茶叶严重损失,品质和市场价值下降。农药过度使用虽应对病虫害,但增加农药残留风险,破坏生态平衡,且面临国际严格标准的新挑战,制约茶产业可持续发展。

(三)国际市场波动与贸易壁垒

随着全球化加速和国际经济环境多变,中国茶产业面临发展机遇与挑战并存。国际市场波动,如全球经济周期和汇率变动,直接影响茶叶市场需求和价格竞争力,导致出口量下降和财务风险。同时,消费者健康意识提升和市场需求多元化,要求中国茶产业不断创新,提升产品附加值,但传统茶企在转型升级中常受技术、资金、人才等限制。此外,贸易壁垒成为另一大障碍,包括关税、反倾销、反补贴和技术壁垒等,这些措施增加中国茶叶进口成本,削弱价格优势,并需企业投入大量资源应诉。技术壁垒尤其突出,以严格的安全、环保标准和技术规范对进口茶叶提出高要求,增加了企业运营成本和出口难度。中国茶产业需正视并妥善应对这些挑战,以实现持续发展。

六、完善中国茶产业对区域经济发展贡献的优化路径

(一)加强科技创新与品牌建设

面对茶产业激烈的市场竞争与品牌同质化问题,加强科技创新与品牌建设是突破困境、实现可持续发展的关键。科技创新方面,需加大茶叶全链条的技术研发投入,运用智能农业技术优化种植,引入机械化与自动化生产线提升加工效率与品质控制,并探索茶叶深加工技术以满足多元化市场需求。同时,研发新品,结合健康理念推出功能性茶饮,利用生物技术培育新型茶树种质资源,推动数字化转型,优化供应链管理,拓宽销售渠道。品牌建设方面,要明确品牌定位,塑造独特的品牌形象,通过故事化、文化营销等手段增强品牌忠诚度与识别度。利用多渠道进行品牌传播,特别是新媒体形式,吸引年轻消费者。此外,注重品牌管理,建立完善的品牌管理机制,积极参与行业标准和认证工作,以维护品牌信誉和提升消费者信任度。科技创新与品牌建设相辅相成,共同推动茶产业转型升级,提升市场竞争力。

(二)完善风险管理与应急机制

为有效应对茶产业面临的自然灾害与病虫害防控挑战,完善风险管理与应急机制至关重要,这直接关系到茶叶的产量、品质以及产业的可持续发展与市场竞争力。首先,需构建全面的风险管理体系,包括风险评估与识别,通过收集历史数据和实时监测信息,分析潜在风险并确定等级。同时,建立风险预警系统,利用物联网、大数据和人工智能等技术,实现茶园、加工、仓储等关键环节的实时监测和预警。其次,制定科学的应急预案,明确应急响应流程和责任人,储备必要的应急资源,并建立动态管理机制。此外,定期组织应急培训和演练,提升员工的应急意识和处置能力,确保应急预案的可行性和有效性。最后,加强茶园管理与保护,保持茶园环境整洁,加强基础设施建设以提高抵御自然灾害的能力。推广绿色防控技术,减少化学农药使用,通过生物、物理和农业防治等手段控制病虫害。同时,合理施肥和修剪,增强茶树的抗病虫能力,保持树冠通风透光,减少病虫害发生。这些综合措施的实施,将有助于茶产业更好地应对自然灾害和病虫害的挑战,保障产业的稳定发展和市场竞争力。

(三)深化国际合作,拓展国际市场

面对茶产业在国际市场遭遇的波动与贸易壁垒挑战,深化国际合作与拓展国际市场成为关键策略。深化国际合作方面,首要任务是加强多边与双边贸易协定,利用WTO等平台推动自由贸易,减少贸易壁垒;同时,构建国际茶叶合作平台,如加入国际茶叶委员会等,促进信息共享与技术交流;还需引进外资与技术合作,吸引国际茶叶企业与科研机构投资,共同研发新品种与技术。拓展国际市场方面,茶产业应多元化市场布局,巩固传统市场并开拓新兴市场,开发适销对路的茶叶产品;强化品牌建设与营销,提升品牌知名度与美誉度,利用新兴营销渠道拓展销售渠道;推动茶文化国际传播,通过文化交流活动展示中国茶文化魅力,提升国际市场认知度;密切关注贸易政策变化,加强风险预警与应对机制,确保茶叶出口稳定与安全。这些措施将共同推动茶产业在全球化背景下实现产业升级与国际竞争力增强。

七、结论与展望

中国茶产业,这一蕴含深厚文化底蕴的传统产业,近年来在现代化进程中展现出勃勃生机,实现了产业结构优化,对区域经济发展做出多维贡献。它促进农业增效、农民增收,尤其在脱贫攻坚中作用显著;推动农村产业结构升级,形成种植、加工、文化旅游的综合产业链;增强地方品牌与文化影响力,提升产品附加值及地方软实力;促进国际贸易与合作,增加外汇收入,加强国际茶文化交流。面对全球化挑战,中国茶产业需持续创新,深化国际合作,加强科技应用以提升生产效率与品质,推动产业向绿色、生态、智能化转型,并深化国际交流,拓宽市场。同时,注重茶文化传承与创新,通过节庆、表演等形式提升公众认知与喜爱。总之,中国茶产业正迈向质量、品牌、文化与科技融合的新阶段,必将为全球茶业及经济发展做出更大贡献。