就业质量对农业转移人口城市落户意愿影响研究

关键词:就业质量;农业转移人口;城市落户意愿

2013年党的十八届三中全会提出:推进农业转移人口市民化,是我国新型城镇化的重大任务,是我国经济社会持续健康发展的重大选择,是我国实现现代化必须解决的重大问题[1]。国家统计局数据显示,我国居住在城镇的人口从2010年的6.66亿增加到2023年的9.30亿,13年来,居住在城镇的人口提升了2.64亿人,这其中有相当一部分是进城务工的农业转移人口。根据城市发展的诺瑟姆曲线,我国已通过城市建设的第二个拐点,进入城市发展的稳定阶段,因而从内生性发展理论来看,继续加快城镇化建设,仍将是推动我国经济高质量发展的必经之路。

然而,当今社会对农业转移人口“经济吸纳、社会排斥”的现状却并未从根本上得到改善。截止到2023年底,我国户籍人口城镇化率为48.30%,这与66.16%的常住人口城镇化率相比还存在较大差距,对新型城镇化战略的健康推进构成了极大隐患。“十四五”时期,我国将迈入全新发展阶段,党的二十大报告也指出:要推进以人为核心的新型城镇化,加快农业转移人口市民化。安居必先乐业,若要促进新型城镇化建设的持续健康发展,不仅要让更多的农业转移人口在城市“落得下”,更要让他们在城市“过得好”,从而才能为新型城镇化发展注入强劲动力。

有鉴于此,本文在现有研究基础之上,以就业质量为研究视角,利用全国流动人口动态监测数据,对就业质量与农业转移人口城市落户意愿之间的关系进行详尽分析,这对于高效推进农业转移人口市民化政策和持续健康推进新型城镇化战略意义重大。本文力图实现以下三个方面的理论贡献:一是从实证层面重新审视就业质量对农业转移人口城市落户意愿的影响;二是从理论层面精准阐释就业质量对农业转移人口城市落户意愿的影响机制;三是分别从代际和性别两个维度,实证检验就业质量对不同人口特征农业转移人口城市落户意愿的异质性影响。

一、文献回顾与理论机制分析

(一)就业质量的相关研究

就业质量的概念,最早起源自于美国职业培训和开发委员会所提出的“工作生活质量”,该理念意在通过改善工作环境和提高福利待遇,从而确保员工身心健康的正常发展。1999年国际劳工组织又提出了“体面劳动”的概念,是指要促进工人在自由、公平、安全和有尊严的条件下进行工作,同时又能够获得足够的工作报酬、完善的社会保险和充分的权利保障。Schroeder认为“高质量就业”是指劳动者不仅能获得丰厚的劳动报酬,还能获得自我挑战的机会,这一定义进一步对就业质量的概念进行了完善,突出个体对高质量工作的主动获取能力[2]。在就业质量的指标设立方面,林龙飞等构建了一个包括工作机会、工作自由、生产性工作、工作尊严、工作平等和工作保护6个维度的就业质量框架[3]。孟庆春运用主成分分析法和KMO测度法测算了农民工的就业质量,选取包括就业满意度、就业保障和就业条件在内的一级指标,构建了当代农民工就业质量评价体系[4]。龚月红等则运用主成分分析法,构建包括就业环境、就业能力和就业状况等6个维度在内的就业质量评价体系,测算出了新生代农民工就业质量的现实状况[5]。

(二)农业转移人口城市落户意愿的影响因素研究

国内已有关于农业转移人口城市落户意愿影响因素的研究,大多从制度因素和个人因素两个视角展开。从制度因素方面来看,杜巍等探索了土地政策的拉力影响,认为以土地为主体的农村制度环境对农业转移人口的落户意愿会形成拉力,因而构建合理的土地流转机制可显著提升农业转移人口的城市落户意愿[6]。何一鸣等从宏观体制层面探索户籍制度、农地产权和公共福利对农业转移人口市民化的影响,实证结果表明,农业转移人口入户积分资格、农地流转情况和子女入学状况等能够提升其落户意愿[7]。从个人因素来看。陈典等以西南三省的调查数据为样本,构建结构方程模型进行分析,得出结论,认为人力资本、心理资本、社会资本对落户意愿具有显著影响,且影响程度依次降低,具体来说,人力资本中的学历、心理资本中的幸福感、社会资本中的新型社会资本是主要影响因素[8]。诸萍提出相对剥夺感与农业转移人口城市落户意愿密切相关,认为与城镇居民相比,农业转移人口的相对剥夺感大多都处于相对较高的状态,这也将对城市落户意愿造成严重的负面效应,但随着相对剥夺感的降低,其影响也将呈现反方向变化[9]。

(三)就业质量对农业转移人口城市落户意愿的影响研究

国内对就业质量的评价指标构建虽各不相同,但大多数都包括了劳动时间、工作特征、薪资待遇、权益保障、职业发展和工作稳定性等维度,这些都与农业转移人口的城市落户意愿息息相关。其中,在劳动时间方面,谢东虹在研究中指出,过长的工作时间会挤占农民工的休息时间,影响其城市生活体验,从而导致其市民化意愿明显下降[10]。在工作特征方面,聂伟等基于珠三角和长三角19个城市的1436份农民工调查问卷,使用固定效应Logit模型,测量职业层级对农民工市民化意愿的影响,结果显示,职业地位越高的农民工其市民化意愿就会愈加强烈[11]。在薪资待遇方面,高兴民等认为经济动机是农民工进城务工的主要原因,农民工如果可以按时收到劳动报酬,这将显著提升他们在城市的生活能力,并加强他们留城生活意愿[12]。在权益保障方面,邓睿在研究中指出,工会会员身份有助于提高农业转移人口的劳动报酬,并对农业转移人口参与社会保险具有正向预测作用[13]。在职业发展方面,周闯等人认为,政府培训在提升农民工就业质量方面扮演着重要角色,政府培训可显著提升农民工的收入,降低农民工的劳动时间,增加农民工的就业稳定性[14]。在工作稳定性方面,张永丽等人研究表明,盲目更换工作不利于农民工的收入提升,拥有稳定的工作才是加强农民工在城市生活意愿的前提[15]。

(四)理论机制分析

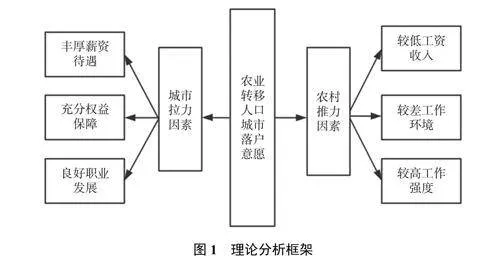

“推拉理论”是由赫伯尔在《乡村与城市迁移动因》一文中率先提出。随后,伯格又对该理论进行了系统性阐述。伯格采用动力学模型视角,深入探讨了影响农村剩余劳动力迁移的多种因素。他认为,农村剩余劳动力的迁移是多种力量相互作用的结果,这些力量包括“推力”和“拉力“。对于农业转移人口而言,迁出地可能存在的较低工资收入、较差工作环境、较高工作强度等负面因素共同构成了“推力”,驱使着他们离开了农村。而迁入地有可能提供的丰厚薪资待遇、良好职业发展和充分权益保障等积极因素则构成了“拉力”,吸引着他们来到城市。正是在这种“推拉”机制的影响下,高质量就业对于农业转移人口城市落户意愿显得尤为重要。如果城市不能为他们提供高质量就业岗位,那么这些“拉力”将会大大减弱,甚至可能导致他们选择返回农村。反之,如果城市能够提供高质量就业岗位,那么这些“拉力”也将变得更为强大,农业转移人口也更容易在城市安定下来,进而有助于增强农业转移人口城市落户意愿。基于此,本文提出研究假设并构建理论分析框架(图1)。

H1:就业质量对农业转移人口城市落户意愿有显著影响;

H1-1:劳动时间对农业转移人口城市落户意愿有显著的负向影响;

H1-2:工作特征对农业转移人口城市落户意愿有显著的正向影响;

H1-3:薪资待遇对农业转移人口城市落户意愿有显著的正向影响;

H1-4:权益保障对农业转移人口城市落户意愿有显著的正向影响;

H1-5:职业发展对农业转移人口城市落户意愿有显著的正向影响;

H1-6:工作稳定性对农业转移人口城市落户意愿有显著的正向影响。

二、数据来源、变量描述与模型选择

(一)数据来源

本文数据来源于2014年中国流动人口动态监测调查(ChinaMigrantsDynamicSurvey)中的“社会融合C卷”。该调查由国家卫健委在北京市朝阳区、山东省青岛市、浙江省嘉兴市、广东省深圳市及中山市、福建省厦门市、河南省郑州市和四川省成都市展开。调查对象为在本地居住一个月以上,非本地户口,年龄在15~59岁之间的流动人口群体,全部样本数量为15999个。根据研究的实际需要,仅保留户口性质为农业、学历在大学专科以下且处于工作状态的流动人口样本,从而可以更精准地定位到农业转移人口群体,经筛选共得有效样本12379个。

(二)变量描述

被解释变量:被解释变量为农业转移人口城市落户意愿,选取问卷“按当地政策,您是否愿意把户口迁入本地”,从而设立一个二元变量以衡量农业转移人口是否有将户口迁入城市的意愿。解释变量:解释变量为就业质量的6个子维度,包括劳动时间、工作特征、薪资待遇、权益保障、职业发展、工作稳定性。控制变量:将可能影响落户意愿的个人属性特征作为控制变量,包括性别、代际、受教育程度、婚姻状况、流动范围。在代际中,本研究把1980年之后出生的农业转移人口归类为新生代,其余的归类为第一代;在受教育程度中,分为初中及以上学历的农业转移人口和小学及以下;在婚姻状况中,把未婚、丧偶和离婚统一归类为不在婚,其余的归类为已婚;在流动范围中,分为跨省流动和省内流动。变量具体赋值情况如表1所示。

(三)模型选择

根据变量性质,构建二元Logit模型,通过回归分析说明各维度下农业转移人口就业质量对城市落户意愿影响的强弱程度,具体回归模型如下:

三、实证结果分析

(一)基准回归分析

表2展示了二元Logit模型的基准回归分析。模型1为基准回归分析,模型2为加入控制变量后的回归分析。结果显示:劳动时间、工作特征、薪资待遇、权益保障、职业发展、工作稳定性等因素均对农业转移人口城市落户意愿产生了显著影响。

1.劳动时间

劳动时间在1%的水平下通过显著性检验,表明过长的劳动时间对农业转移人口的城市落户意愿具有阻碍作用。依照《中华人民共和国劳动法》第三十六条的相关规定,劳动者平均每日工作时长不得超过8h。但在本研究中,农业转移人口的平均工作时长竟高达9.49h。长时间的劳动会损害农业转移人口的生理健康和心理健康,降低他们的生活品质,农业转移人口的基本生活需求和安全需求没有得到满足时,他们对更高层次的需求追求自然会受到影响。因此,研究假设H1-1得到证实。

2.工作特征

工作特征在1%的水平下通过显著性检验,表明在国有部门工作的农业转移人口更愿意落户城市。这一现象的原因可能与国有部门的工作环境和管理方式有关,相较于非国有部门,国有部门往往有着更加正式的规章制度与更加严格的党政纪律监管,对于侵犯员工个人权益的事件较少发生,所以在国有部门工作能够增强农业转移人口对城市生活的认同感与获得感,增强其落户意愿。因此,研究假设H1-2得以成立。

3.薪资待遇

薪资待遇在1%的水平下通过显著性检验,表明拥有较高收入的农业转移人口更愿意落户城市。拥有较高的薪资待遇,一方面意味着农业转移人口已经初步具备了在城市“落得下”的能力,无需再以保留农村户口作为自身的退路;另一方面薪资待遇是农业转移人口经济实力最为直观的体现,由于在城市中的生活成本要远远高于农村地区,因此丰厚的薪资待遇是农业转移人口愿意落户意愿的重要因素之一,研究假设H1-3成立。

4.权益保障

参加社会保险在1%的水平下通过显著性检验,即农业转移人口参加的社会保险种类越多,其城市落户意愿也就越强。这是因为大多数农业转移人口的人力资本水平并不高,从事的工作可替代性强,导致他们严重缺乏抗风险能力,他们一旦遭遇工伤、解聘、患病等危机事件,往往会直接使个人及其家庭陷入困顿之地,而此时社会保险就发挥了兜底作用,可显著提高农业转移人口的抗风险能力,使其生活具备基本保障,因而会对其城市落户意愿产生积极影响;而住房公积金未通过显著性检验,样本中缴纳住房公积金的农业转移人口仅占总样本的7.71%,这可能是因为面对城市高昂的房价,大多数农业转移人口并没有购房的能力,在城市中多以租房和住单位宿舍为主,因此削弱了公积金对购房意愿的影响。因此,研究假设H1-4部分成立。

5.职业发展

职业分类在5%的水平下通过显著性检验,即职业分类为脑力劳动者的农业转移人口市民化意愿会更强,这是因为脑力劳动者所处的职业层级相对较高,他们的职业发展前景与所享受到的薪资待遇较普通体力劳动者而言会更加优越,因此他们在城市中的生活会得到更多物质保障,进而会对其城市落户意愿产生积极影响。参加政府培训未通过显著性检验,但参加政府培训负向影响城市落户意愿,这与研究设想相反。由于样本中只有29.92%的人参与过政府培训,这可能是因为大多数农业转移人口尚未认识到人力资本提升的重要性,认为参加培训会挤占自己的工作和休闲时间,所以他们普遍对参加政府培训兴趣不高。而参与政府培训的农业转移人口,可能又因为政府所组织的培训课程未能充分考虑到社会工作的实际情况,造成所学课程与实际应用不符,从而造成所学无用的尴尬境地,因而会对其城市落户意愿产生负向影响。综上,研究假设H1-5部分成立。

6.工作稳定性

职业预期稳定性在1%的水平下通过显著性检验,即选择留在本地工作的农业转移人口城市落户意愿会更强。这是因为选择在本地工作的农业转移人口已经具备了一定的经济基础,也逐渐适应了所在城市的生活节奏,这意味着他们此时选择落户城市会带来更多的正向收益,因此城市落户意愿才会增加。本地工作年限在1%的水平下通过显著性检验,代表本地工作年限越长则农业转移人口的城市落户意愿越强。这是因为越是长久地在城市中工作,就越有利于拓展农业转移人口在城市中的人脉关系,这样就会消除农业转移人口对于城市所抱有的陌生感,增强自身对于所在城市的归属感,从而加强其城市落户意愿。主观职业地位在1%的水平下通过显著性检验,即与家乡亲友、本地亲友和全社会人员相比,农业转移人口对自身收入和职业地位评价越高则市民化意愿越强。这是因为人是社会性动物,在日常生活中人们总是有意无意地与旁人进行攀比,而农业转移人口在社会上所处的阶层较低,这也就非常容易遭受他人的歧视,这样就会引发他们内心的愤懑之情,进而也会对城市生活做出负面评价。因此,研究假设H1-6成立。

(二)异质性分析

1.代际的异质性分析

由于新老一代在成长环境、教育背景和思想观念方面存在巨大差异,因此代际差异是衡量农业转移人口行为差异的重要因素。由表2可见,模型3和模型4报告了不同年龄农业转移人口就业质量对城市落户意愿影响的回归结果。从回归结果可知,就业质量对不同年龄农业转移人口的城市落户意愿存在差异,其中主要表现在权益保障方面,相较于新生代农业转移人口,参加社会保险会对老一代农业转移人口的城市落户意愿产生更为显著的正向影响。本文将其解释为,第一代农业转移人口大多都已经成家生子,这也意味着他们往往要履行更多的家庭责任,其家庭生活所面临的不确定性风险也会加大,因此他们会更加注重家庭生活的抗风险能力,而参加的社会保险种类越多,家庭的抗风险能力也就越高,城市落户意愿也会更强。

2.性别的异质性分析

由于男女双方在生理结构、性格特点和抗压能力方面存在较大的差异性,因而也会对城市落户意愿的选择造成差异性影响。由表2可见,模型5和模型6报告了不同性别农业转移人口就业质量对城市落户意愿影响的回归结果。从回归结果可知,就业质量对不同性别农业转移人口的城市落户意愿存在差异,其中主要表现在劳动时间方面,相较于男性而言,劳动时间对于女性农业转移人口城市落户意愿的负向影响会更为显著。本文将其解释为,这可能是因为女性往往要在职场和家庭中扮演双重角色,她们不仅要在职场上承担繁重的工作任务,在家往往还要肩负起照看子女的家庭重任,使得她们难以兼顾职场工作和家庭生活。而男性在面对长时间劳动时,由于体力上的天然优势,可能会更容易应对繁重的工作任务,因而劳动时间对男性农业转移人口的城市落户意愿的影响也会相对较小。

四、主要结论与对策建议

(一)主要结论

本文利用全国流动人口动态监测数据,基于“推拉理论”,构建二元Logit回归模型,实证分析就业质量对农业转移人口城市落户意愿的影响,研究得出以下结论:(1)农业转移人口的城市落户意愿整体偏低,愿意将户口迁入城市的农业转移人口仅占总样本的46%。(2)就业质量对农业转移人口城市落户意愿影响显著,丰厚的薪资待遇、合理的劳动时间、完善的权益保障、良好的职业发展和较强的工作稳定性是增强其城市落户意愿的重要手段。(3)不同人口特征的农业转移人口就业质量对城市落户意愿的影响存在差异。具体表现为,在代际差异中,参加社会保险对第一代农业转移人口的城市落户意愿会产生显著的正向影响,而对新生代农业转移人口城市落户意愿的影响却不显著;在性别差异中,相较于男性农业转移人口,过长的劳动时间对女性农业转移人口的城市落户意愿会产生更显著的负向影响。

(二)对策建议

1.深入贯彻劳动法相关规定,合理控制员工劳动时间

按照《中华人民共和国劳动法》第三十六条的相关规定,国家实行劳动者每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度。劳动监管部门应切实加强对各企事业单位的执法力度,并建立一个有效的超时劳动举报机制,鼓励农业转移人口积极举报用人单位的超时劳动问题。此外劳动监管部门还应积极督促用人单位加强对女性员工的关心呵护,严禁用人单位在女性员工怀孕期间解除劳动合约,并确保女性员工能够得到不低于九十天的带薪产假。

2.提高社会保险参保率,扩大社会保障覆盖面

社会保险对于加强农业转移人口城市落户意愿具有重要作用,尽管农业转移人口在职业上已经实现了从农业到非农产业的转换,但仍有部分农业转移人口被排斥在社会保障体系之外,这使得他们在城市生活中面临诸多困境。因此,政府应当重点关注农业转移人口的社会保险参与情况,通过简化申请程序和降低参保门槛等方式,提高农业转移人口的社会保险参与率。同时,还要在最基本的养老、医疗、工伤保险得到满足的基础上,继续深化其他种类社会保险对农业转移人口的就业支持作用,从而避免出现农业转移人口在年老时被迫离开城市的情况。

3.提供公平薪资待遇,构建工资增长长效机制

经济因素是农业转移人口来到城市工作和生活的最主要原因。因此,为确保农业转移人口可以担负起城市生活的消费开支,用人单位就必须提供公平的薪资待遇,并构建合理的工资长效增长机制。一方面,用人单位要根据实际经营情况、行业平均水平、农业转移人口实际需求等因素,结合集体协商情况,形成规范合理的薪资水平;另一方面,用人单位在最低工资制度的基础上,以劳动力市场的供求状况为基础,建立协调稳定的薪资增长制度,构建薪资增长的长效机制,进而实现和谐稳定的新型劳资关系,以进一步加强农业转移人口城市落户意愿。

4.重视农村青年职业教育,积极改善就业类型质量

由于农业转移人口文化程度有限,所以研究中农业转移人口的职业结构明显呈现出单一化发展趋势,绝大多数的农业转移人口都位于劳动密集型产业就业,个人严重缺乏专业技能和高级技术知识。因此,为改善农业转移人口的就业类型质量,就要从加强农业转移人口的职业教育做起。政府需要继续加强对农村青年职业教育的普及力度,应当把发展职业教育作为经济社会发展的重要基础,积极推动职业教育从计划培养向市场驱动转变,确保农业转移人口在进城就业之前可以掌握基本的文化知识和专业技能,以此来改善农业转移人口的就业类型质量。

5.加强农业转移人口获得感,借以强化市民化心理基础

获得感是指个体对自身所获取某种利益的满足感,不仅涉及到当前状态,也包含了个体对未来生活的期望。因此,要促进农业转移人口落户城市,就不仅要解决农业转移人口的经济问题和社会保障问题,政府还要从其心理因素方面,提升农业转移人口的获得感。一方面,政府要为农业转移人口创造平等的职业发展前景,使其在就业过程中可以享受到与城市员工相同的就业待遇;另一方面,用人单位还要积极为农业转移人口提供心理疏导服务,引导农业转移人口缩小与城市居民的心理差距,借以强化农业转移人口市民化的心理基础。