产教融合视域下农业拔尖创新型人才培养路径探析

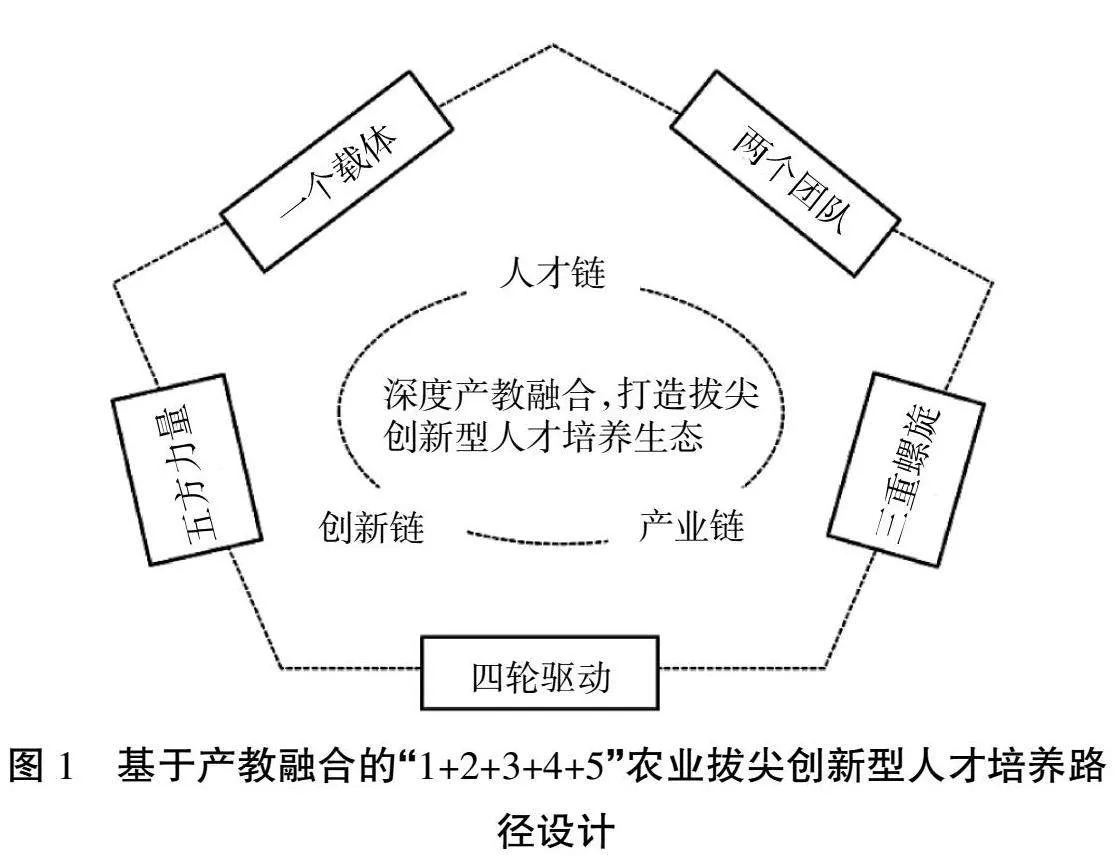

摘" 要:深化产教融合、培育农业行业拔尖创新型人才是实施乡村人才振兴和建设农业强国的关键所在。基于当前涉农高校农业拔尖创新型人才培养中存在的新与旧、多与少、快与慢等矛盾与挑战,该文就农业产业链与教育链产教融合的时代与使命,提出一个载体、两个团队、三重螺旋、四轮驱动和五方力量的人才培养新路径。并介绍广西农业职业技术大学“一体两翼四全四化五阵地”的创新创业教育教学体系,旨在强化农业拔尖创新型人才培养力度,推动涉农高校在人才培养上实现创新与突破。

关键词:乡村振兴;产教融合;涉农高校;拔尖创新型人才;培育路径

中图分类号:C961" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)10-0103-04

Abstract: Deepening the integration of industry and education and cultivating top-notch and innovative talents in the agricultural industry is the key to the revitalization of rural talents and the construction of a powerful agricultural country. Based on the contradictions and challenges existing in the cultivation of top-notch innovative talents in agricultural colleges and universities, such as the contradictions between new and old, more and less, fast and slow, this paper focuses on the era and mission of the integration of agricultural industry chain and education chain. This paper puts forward a new talent training path of \"one carrier, two teams, triple-helix, four-wheel drive and five forces\". The paper also introduces the innovative entrepreneurship education and teaching system of Guangxi Vocational University of Agriculture, i.e.,\"one body, two wings, four completions, four changes, and five fields of talents\", in order to strengthen the cultivation of top-notch innovative talents in agriculture and promote agricultural colleges and universities to achieve innovation and breakthrough in personnel training.

Keywords: Rural Revitalization Strategy; industry-education integration; agriculture-related universities; top-notch innovative talents; cultivation path

我国是农业大国,高等农业教育是促进现代农业产业发展的重要因素。2023 年中央一号文件提出加强农业科技人才队伍建设,实施高素质农民培育计划,开展农村创业带头人培育行动,深化产教融合与涉农高校合作,完善农业科技人才培育机制。中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》中提出拥有国家化视野的拔尖创新型人才培养既是提升综合国力的重要力量,也是建设高等教育强国的战略任务之一[1]。这里的拔尖创新型人才从字面意思理解是指出类拔萃的人才,通过深入探索其内涵,得知拔尖创新型人才是指具备完善且独特的人格特征、具有强烈的事业心和社会责任感,同时还具有丰富的专业知识和科学素养、拥有超凡的创新精神和创新能力,他们能够引领并带动某一专业领域创造性的发展,并为国家和社会发展作出重大贡献的杰出人才,他们是推动经济和社会加速进步与发展的核心力量[2]。而农业拔尖创新型人才是指在农业领域具有创新能力和领导能力的专业人才。基于此,涉农高校亟需作为农村高等教育产教融合的主要落脚点,培育高素质的面向农业产业发展的有农科背景的拔尖创新型人才,以对接乡村振兴、农业农村现代化等国家重大战略发展需求。

透视我国农业高等教育存在的困境与问题:毕业生“一懂两爱”情怀不深,“双师型”教师缺乏,教育链与农业产业链脱节,能实践、会创新人才短缺等。产教融合作为一种新兴的教育模式,强调产业界与教育界的深度合作,通过资源共享、优势互补、实现教育内容与产业实际需求的紧密结合。为农业拔尖创新型人才的培养提供了新的思路和方法。因此,研究基于产教融合的农业拔尖创新型人才培养路径,不仅具有理论探索的价值,也对实际教育改革和人才培养具有重要的指导意义。

1" 矛盾与挑战:农业拔尖创新型人才培养的瓶颈

国家对农业农村现代化建设给予了强有力的政策支持,将进一步凸显农业行业产业链对拔尖创新型人才日益增长的需求与农业高等教育教育链相对滞后之间的矛盾[3]。具体来说,在新的农业行业生态与格局下,涉农高校农业高等教育和拔尖创新型人才培养的瓶颈与挑战主要可以概括为快与慢、新与旧、多与少三对矛盾[3]。

1.1" 快与慢:农业现代化建设环境变化之快与学科体系更迭之慢

当前,全球农业产业正处于转型升级的关键时期,智能化、精准化、可持续化成为发展趋势。在这一过程中对创新型人才的需求日益增长。农业现代化建设的高速发展及其与产业链、教育链的深度融合,引领着涉农高校新农科发展和人才培养。产教融合的教育教学模式正在加快新方法论和新思维逻辑深入联结的步伐,多学科思维融合、产业技术与学科理论深度融合等成为涉农高校新农科建设势在必行的理念与路径。与这种快速变化节奏不同的是,农业高等教育要重塑具有创新思维的学科知识体系并非一气呵成,在特色专业体系和特色培养方向上的改进和完善,有既定的程序性和周期性。当前,农业高等教育学科体系不够完善,知识更迭比较滞后、教育培养周期长、研究成果转化相对缓慢,制约了学生的全面综合发展和创新意识、创新思维、创新能力的培育,目前大的环境提倡改革,但部分高校在改革方面也仅仅是作简单的“收集”“拼盘”和“上桌”,这一更迭无法适应当下新农科的知识生长逻辑和学科专业发展现状。

1.2" 新与旧:农业拔尖创新型人才需求之新与人才培养理念之旧

传统农业学科结构相对封闭和单一,注重的是专业知识与基本技能的传授。在人才培养理念上,存在方案陈旧、方法固化、评价单一及实施滞后等诸多矛盾,难以提升理论知识与实践的转化率;在课程设置上,重理论轻实践、重科研轻技能、范式传统、更新滞后,学生学到的是传统、落后的农业生产方式和管理模式,与时代需求和技术前沿脱节;在教学方法上,很多高校没有跟上改革的步伐,专任教师的课堂侧重专业理论知识灌输与学术研究能力的培养,却忽视了学生创新意识的培养、实践能力的训练、探索精神的发掘,不利于培养学生的创新素养和解决问题的能力;在教育评价方面,许多农业教育的评价方式还过于依赖考试成绩,忽视了学生的实践能力和创新能力的评价,不能全面反映学生的能力和潜力。所以,涉农高校亟待突破传统的思维桎梏和路径依赖,更新教育内容、引入新的科技成果、改革教育方法、多元化教育评价,全面提升学生的素质和能力。

1.3" 多与少:农业拔尖创新型人才需求之多与生源之少

农业农村现代化建设需要大量的农业创新型人才,当前,农业高等教育虽然获得了蓬勃的发展,但由于农村和城市之间的发展差距,以及人们对农业工作前景的偏见,我国涉农高校同其他类院校在优质生源的争夺上处于弱势地位,农业专业的招生数量和质量都面临挑战。再加上,部分涉农高校的师资结构问题依旧严峻,大多高校仍将具有博士学位、硕士学位作为必要条件引进人才,这部分教师多侧重理论研究和知识进修,缺乏农业行业从业经验、农业农村管理实践经验,这导致来自业界的“双师型”教师远不能满足众多生源的需求[3]。虽然近年来“双师型”教师的数量有所增长,但与需求相比仍有较大差距。

2" 时代与使命:产教融合在农业拔尖创新型人才中的意义

“产”农业产业链,“教”涉农高校教育链。教育链能否通过人才链深度绑定产业链、创新链是关键。融合是时代的命题,同时也是时代的趋势。“产”与“教”的有机深度融合是产教融合协同育人的本质要求,作为人才输出方的涉农高校大力推进创新链、产业链、人才链的融合发展是教育的使命。

2.1" 学科融合,整合与利用多方教学资源

产教融合鼓励学科交叉和跨界融合,有助于培养学生的跨学科创新能力和系统思维。资源整合是对原本处在分散状态之下的资源、人力以及技术等各种相关资源加以重新调整、组合及分配,分析资源整合的目的,其实就是创造出足够高效的系统或整体,实现完全共享教育教学资源,实现对各相关方差异化需求的有效满足[3]。在基于政府政策的制定与实施下,企业能够整合自身场地、设备、技术和人员优势,而学校通过对企业场地、设备、技术和人员等优势的利用,与高校师资优势相结合,可以更好地优化和提升教学过程进而达到优化教学质量的目的[3]。高校通过产学研合作,将科技成果转化为实际生产力,不仅提高了科研成果的应用价值,也为学生提供了实践创新的平台。

2.2" 技术赋能,满足乡村振兴需求

乡村全面振兴需要能够改造传统农业、发展生态农业、推动创新产业的现代化农业高层次人才,建设创新型国家需要大批创新型人才,时代的发展赋予涉农高校更多的责任,培养具有创新素质的技术人才成为农业高等教育教学改革更高层次的目标。产教融合使产业技术与技能在高校人才培养过程中形成了闭环,即从企业中来,再通过教育转化,由人才带回企业,从而实现促进产业发展的目的。这些人才具备市场运作能力,且具备相应的技术与技能,与企业技术需求相符,有利于解决高技术人才稀缺的问题[4]。加快培养农业农村现代化创新型人才,培育新兴学科的领军人和拔尖人才,是实现前瞻性农业研究和突破农业技术难题的关键,也是保障我国农业农村现代化建设顺利实现的首要选择,进而筑牢农业强国根基。

2.3" 价值引领,强化农科毕业生的“一懂两爱”情怀

乡村振兴关键在人才,基础在教育,如何培育“下的去、留的住”愿意扎根乡村、服务“三农”、具备服务振兴农村需要的技术技能、具备前瞻性和引领性、富有大国农匠精神和无私奉献精神的高素质拔尖乡村振兴人才,是当下涉农高校必须承担的时代使命。产教深度融合可以激发科技创新型人才的好奇心、使命感和探究热情,使其有活力并保持强烈的内在成就动机。涉农高校又具有服务国家乡村振兴战略的天然优势,应主动适应新时代需求,以爱农强农兴农为己任,深度结合农村现代化建设需求,科学分析农业农村农民技术能力生活需求,紧紧围绕农业农村现代化需求,系统构建学生职业素养培养体系,在大思政背景下通过产教融合强调服务乡村的家国情怀,精心构建教育教学活动载体,培养出乡村振兴亟需的一懂两爱“三农”人才。

3" 守正与创新:基于产教融合的农业拔尖创新型人才培养路径探析

农业高等教育在人才培养中没有很好地解决专业教育与专业实践、创新创业教育的有机深度融合的问题,导致培养的人才质量低下、知识面狭窄、知识结构单一,创新意识、创新素养、创新能力和实践动手能力不足[5],整体创新创业教育所取得的成效不佳。当前,产教融合视域下的人才培养应本着守正创新的基本原则,立足国情实际,推进育人思维、发展目标、学科体系和师资结构等方面的改革创新,激发产教融合纵深发展的内在驱动力[3]。探索构建基于产教融合的“1+2+3+4+5”农业拔尖创新型人才培养路径(图1)。

3.1" 一个载体:构建育人平台

依托“农”字招牌优势、科技小院、家庭农场、农科教基地和第二课堂第三课堂文化活动等,建立企业实习实践平台这一实践载体。在教学管理、班级管理、课程管理和考试管理四大平台的基础上,以创新创业教育服务引领产教融合,加强产教融合平台建设,有效改善农业教育与企业需求之间的脱节问题。升级培养方案、教学视频、职业认证、实训项目和项目案例等课程体系,利用学校校企合作优势,建立产学研合作机制,与企业共同搭建的多院校的创新网络平台,创建开放共享平台,为农科专业学生、教师更好地开展“双创”活动提供条件,加强实践教学环节,理论结合实际,进而产生相应的技术、产品及服务。完成现有专业的升级、新专业的开设、专业群的合作、现代产业学院的挂牌和大赛及师资的培养等。涉农高校与行业企业一同搭建的人才培养共同体,是学生学习、科研、实践和工作获取知识的场所,可以全面发挥出两者的优势与长处,进而使人才培养形成合力。以标准规范推动产教融合,提升学习科研水平,提升农业教育国际化水平。

3.2" 两个团队:创新教育教学体系

一是打造团队主力军——授课教师。针对传统课堂的教学“痛点”,优化教学目标,重构教学内容,完善考评机制,探索出“三融合,四突出”的教学创新路径。搭建“大师资”队伍,引导学生认识创意、创新、创造,激发创新思维。

二是打造团队战斗军——企业导师。邀请企业能人、技能大师和致富能手担任导师,依托产业学院进行岗位调研、咨询规划、专业研讨等,深化专业建设,打造培训中心,在技术实训、项目实训、讲师驻场等实训环节完成专业服务,指导学生的课程学习和实践活动,引导学生将理论知识与实际工作相结合,打造高质量课程体系。

3.3" 三重螺旋:创新教学模式

一是,以政府为内核,与产业、高校联动线的研究。二是,以产业为内核,与政府、高校联动线的研究。三是,以高校为内核,与产业、高校联动线的研究。课堂教学是开展“立德树人”的主阵地,教学模式的优化可以更好推进课程体系的建设。在教学模式的创新中,三重螺旋模型可以被用来指导和促进教育体系与社会经济的紧密联系,将职业素养融入教材推动教育内容的更新和教学方法的改革。解决农业拔尖创新型人才培养面临的瓶颈问题,需要高校、政府和企业共同努力,推动教学模式的创新,加强实践教学环节,以及提供更加多元化的学习和发展平台。围绕产教融合模式的“校政企”三个主体螺旋线立体交织的研究,形成政府、产业、高校三主体的立体化、协同化、同向化联动模式,探讨产教融合创新平台的建设理念。

3.4" 四轮驱动:创新育人模式

如今,“岗课赛证”四轮驱动综合育人已成为农业教育创新人才培养模式、深化产教融合的重要载体,也是推进新时代农业教育高质量发展的重要举措。促进课程与农业教育产业对接“岗课赛证”融通育人的模式可以促进产教融合,助力涉农高校调整课程设置,让课程与农业产业对接。“岗课赛证”四轮驱动融通综合育人模式,以加强产教融合育人为主攻方向,以深化校企双元育人为核心依托。发挥企业在竞赛辅导、联合办赛和成果展示等方面的支持作用。产教融合的平台支撑打破企业与学校、工作与学习、职业与教育之间因主体性差异而产生的壁垒,学校和企业要深刻认识到“岗课赛证”综合育人的重要性,在此基础上建设“1+X”培训点、大师工作室等多元化的平台,针对人才培养献计献策,积极落实技术的创新,调整产业需求所处范畴,使其与拔尖创新型人才培养供给相关联,避免产教融合供需对接存在问题。

3.5" 五方力量:构建育人机制

传统农科人才培养机制难以适应产教融合趋势下现代农业的新业态、新产业和新模式,也不能适应具备系统性思维和整体性思考来解决综合性、复杂性问题的人才需求[6]。产教融合协同育人机制是一种教育模式,强调学校与企业、教师与学生、家长与学校的紧密合作,以提高教育的质量和效果。这种机制的构建需要统筹“专业教师、辅导员、家长、朋辈和企业”五方力量。专业教师是高校人才培养的主体,辅导员是学生思想的引导者和指导者,家长是第一任教师,朋辈是同伴,企业是教育的合作伙伴。通过统筹这五方力量,可以构建出一个有效的产教融合协同育人机制,增强农科毕业生的学农爱农扎根农村的意识,培养“一懂两爱”情怀,进而提高教育的质量和效果。

4" 涉农高校创新创业教育教学体系构建及运用实践

广西农业职业技术大学作为我国首个本科层次的农类职业院校,打造了创新创业“一体两翼四全四化五阵地”的教育教学体系,加强了人才链、创新链和产业链的深度融合,全面推进了对接区域农业产业的拔尖创新型人才的培养和输送。这里的“一体”指培养知识、技能、素养和视野“四位一体”的农业拔尖创新型人才。依托产业学院和广西农业职业教育集团等平台,创新人才培养模式,为乡村振兴输送人才。“两翼”指围绕广西农业现代产业实际,聚焦课程建设健全育人体系,聚焦条件建设构建支撑服务体系,让学生在农业领域更好地学习和提升创新创业的能力。“四全”即“全方位”特色教育平台、“全天候”创业实践平台、“全覆盖”创新训练平台和“全过程”文化引领平台,全面满足师生在教与学过程中的需求,综合培养学生的创新创业能力、实践应用能力和社会责任感。“四化”指课程体系模块化(基础理论教学模块、实务体验教学模块、实训实践教学模块);师资队伍导师化(基础导师、专业导师、行业导师);教学模式多样化(体验化、实践化、分享化和项目化);教学过程项目化(师研生随、师导生创、师生共创),不断深化创新创业教育成效,提升学校的教育服务功能。重视课程教学、赛项活动、职涯体验、名师工作室和就业创业大讲堂五大阵地发挥的指导作用,通过更系统的教育和培训,提高毕业生的整体素质和技术技能水平。

5" 结束语

涉农高校应牢记为党育人、为国育才初心使命。通过探索新时代农业拔尖创新型人才的培养路径,在产教融合视域下,通过面向农业强国人才强国重大战略需求,以建立企业实习基地为载体,紧抓两个团队、顺应三重螺旋理论,聚焦四轮驱动、统筹五方力量,把握守正创新要义,全面提升人才培养质量,打造农业拔尖创新型人才培养新高地,为国家培养一大批理想信念坚定、“一懂两爱”情怀深厚、基础理论扎实、创新能力突出和国际竞争力强的卓越农科人才。

参考文献:

[1] 唐汉,关睿,王金武,等.国际化培养模式下的农业工程学科教育体系探索[J].黑龙江农业科学,2023(5):76-81.

[2] 刘文合,王楠,赵裕国,等.基于个性化培养的新农科拔尖创新型人才培养模式构建研究与实践[J].高等农业教育,2022(6):91-98.

[3] 曾祥敏,余珊珊.“新文科”语境下全媒体人才培养路径探析[J].中国记者,2021(10):49-52.

[4] 崔瑛.产教融合视角下韩语专业创新型人才培养策略研究[J].辽宁师专学报(社会科学版),2022(6):110-112.

[5] 马惠茹,王靖,杜红喜.协同育人视域下新农科应用型创新型人才培养路径探索与实践——基于河套学院农科专业实践探索的思考[J].高教学刊,2024,10(1):43-46.

[6] 吴春燕,刘金典.教育数字化赋能高校农科教育数字教材建设的路径探析[J].中国农业教育,2023,24(5):39-49.