导生线上互动缘何存在信息壁垒:特征、模式及破解路径

摘要:导生线上互动逐渐成为数字时代导师指导研究生的主要形式之一。探究导生线上互动的主要模式与信息壁垒对于推动研究生教育高质量发展具有重要意义。基于导师和研究生匹配的访谈与问卷调查文本编码数据,提出信息速度、信息密度和信息精度三维特征,归纳出高效精准、条件制约、供需错位、表面应付、单向付出和消极无效等六种导生线上互动模式,揭示了导生线上互动的能力、感知、利益、权力和情感方面等信息壁垒。据此,从制度、技术和导生双主体层面提出了破解信息壁垒的路径建议。

关键词:导生互动;线上互动;信息特征;信息壁垒;研究生教育

作者简介:叶飞,华中师范大学研究生院副院长,研究员,武汉 430079;尹珺瑶(通讯作者),华中师范大学教育学院博士研究生,武汉 430079;田鹏,华中师范大学教育学院教授,武汉 430079。

“互动是教育的关键”[1],和谐的导生互动是促进研究生成长与发展的重要基础。随着教育数字化纵深发展,尤其是新冠疫情之后,导生之间的线上互动大量增加,逐渐成为研究生培养的主要途径之一,导生互动的数量和质量在很大程度上影响人才培养质量。线上沟通不畅、信息传递失真等问题对导生关系构建和研究生成长的负面作用愈发凸显,探究导生线上互动的信息壁垒及其破解具有重要理论价值和实践意义。

一、研究背景及文献综述

基于哈贝马斯(Habermas)的交往行为理论[2],导生线上互动是指导师和研究生作为具有言语和行为能力的主体,在虚拟网络空间中建立的一种人际关系,具体指研究生和导师通过即时通信工具(微信、QQ、MSN等)、电子邮件、网络会议、共享文档、SNS(Blog、微博、BBS、公众号等)等信息工具进行交流互动的行为和过程。

整体而言,现有文献对线上情境中的导生互动关注较少。导生线上互动是导生互动的下位概念,因此导生互动的相关研究结论对于思考线上情境中的导生互动也具有一定的参考价值。目前,导生线上互动研究主要包括内涵研究、现状研究、影响因素研究和改进路径研究四方面[3-15]。

已有研究对我们明确研究问题和访谈提纲设计提供了一定启示,但这些研究大多侧重于静态的导生关系,因而对线上导生互动问题仍有待进一步探析。研究表明导生线上互动中存在信息壁垒。狭义的信息壁垒是指个体与个体之间、群体与群体之间的信息相互隔离,或者双方信息获取困难所产生的相对阻隔性。Yan和Fischer提出的相互作用模型强调,人与技术是相互作用的动态过程[16],学生与导师通过技术媒介将隐性信息编码成显性信息传递给对方,并将对方提供的线上信息内化为隐性信息,在此过程中技术同样建构新的网络信息,成为社会文化的一部分,对导师和学生产生影响。因此,线上互动是学生、导师和技术三者相互作用的过程,导师和学生必须在技术限制所造成的信息壁垒中,采取明智的互动策略和沟通行为,才能尽量避免信息损耗,有效提升导生信息交流效能,促进导生关系发展[17]。

鉴于此,我们关注导生线上互动中的导、生、技术三者的动态相互作用,聚焦于导生线上互动的模式特征与问题,通过实证调查归纳出导生线上互动特征维度与主要模式,并剖析其中存在的信息壁垒,为改善导生互动效果提供参考。

二、导生线上互动的特征维度及主要模式

本研究团队在教育部直属7所高校中选取导师及其指导的研究生进行一对一访谈,选取样本时充分兼顾性别、年龄、专业、导师职称和研究生学位类型等维度的异质性。确定访谈对象数量时,在访谈到16位导师和45位研究生时,文本资料分析中未出现新的概念类属,通过理论饱和度检验,访谈数据能够满足研究的需要,故中止访谈。通过整理访谈资料,并征得受访对象同意,收集整理了他们在网络通信工具中的部分导生互动文本,共计形成访谈文本数据28万字。通过对访谈文本和互动文本数据的编码聚类,生成导生线上互动行为特征维度,并构建基于信息特征的导生线上互动模式。

1.导生线上互动的信息特征维度

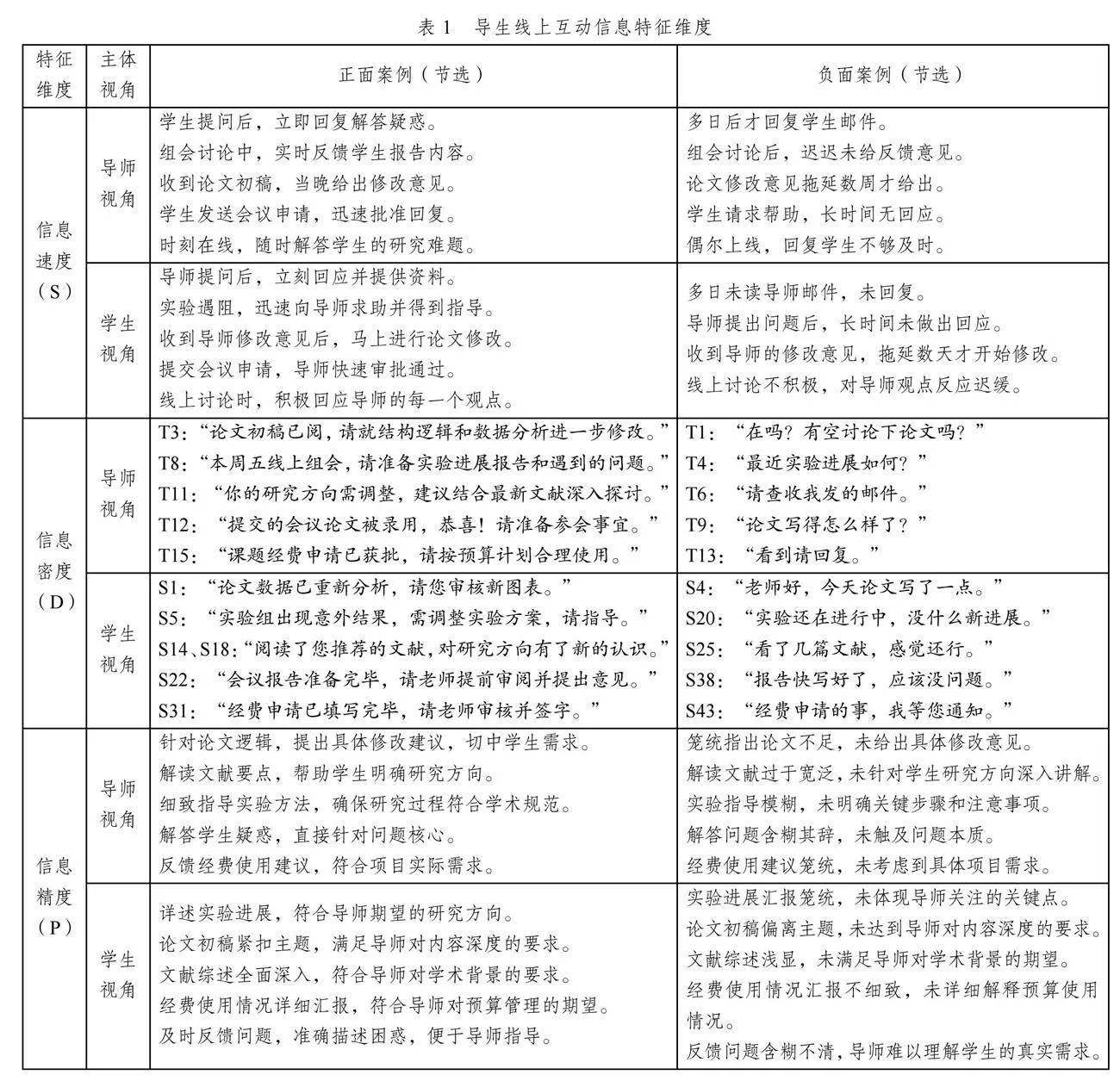

访谈中,以“您和导师(研究生)线上互动的状况如何”为出发点,主要根据受访者的回答进行追问,以获得更多相关信息。参照扎根理论分析方法,对清理后的文本数据进行编码并提取和分析核心信息,经过多轮概念比较、分类与理论饱和度检验,最终归纳出信息速度、信息密度与信息精度三个特征维度。在此基础上,综合考虑导生对于各项互动行为的有效性评价,将资料按照正面和负面案例进行分类,见表1。

信息速度指的是线上互动中导生之间信息传递和反馈的迅速程度。高信息速度意味着双方能够实时或近实时地交流,减少等待时间,提高沟通效率。例如,当研究生遇到难题时,能够迅速通过电子邮件或即时通信工具向导师报告,而导师也能在较短时间内给予回应和指导。这种高信息速度有助于研究生及时解决问题,推进研究进程。某受访导师表示:“我会在看到学生信息后第一时间回复,我觉得及时的反馈可以让他们感到自己受重视。”低信息速度表现在导师可能因为各种原因,无法及时回复研究生的信息,导致信息延迟。如某研究生表示:“我导师是长江学者还有行政职务,事务太多,我发的消息往往很久才能收到回复,这让我有些焦虑。”

信息密度指的是线上互动信息所蕴含的内容丰富程度和信息量大小。高信息密度通常能够更丰富地传达双方观点,更利于思想的交流碰撞。例如,某位导师在访谈中表示:“我喜欢在师门群组织学生讨论论文,然后对他们的发言逐一点评,有时候信息会刷屏达到数百条。”而低信息密度多是以指令或评价的形式出现,如某研究生反映,导师只是在师门群中简单列出专业阅读文献,而没有任何具体的指导。这样的低密度信息虽然传递了要求,但缺乏内涵,使得传递的信息量较少。

信息精度指的是线上互动中所传递的信息与对方需求和预期的契合程度。高信息精度的交流意味着双方能够准确理解彼此的需求和意图,从而做出恰当的回应。某导师在访谈中表示:“我喜欢用word的修订模式改学生论文,逐条列出我的修改建议,然后传给学生,这样他们就能精准地知道需要改进的地方。”这种具体而精准的指导有助于研究生更好地理解导师的意见。相对低信息精度的情况,就是导师只是简单地告诉研究生“论文需要修改”,而没有具体指出需要修改的地方和原因。这样的低精度信息虽然传递了要求,但缺乏准确的指导,可能让研究生感到困惑。

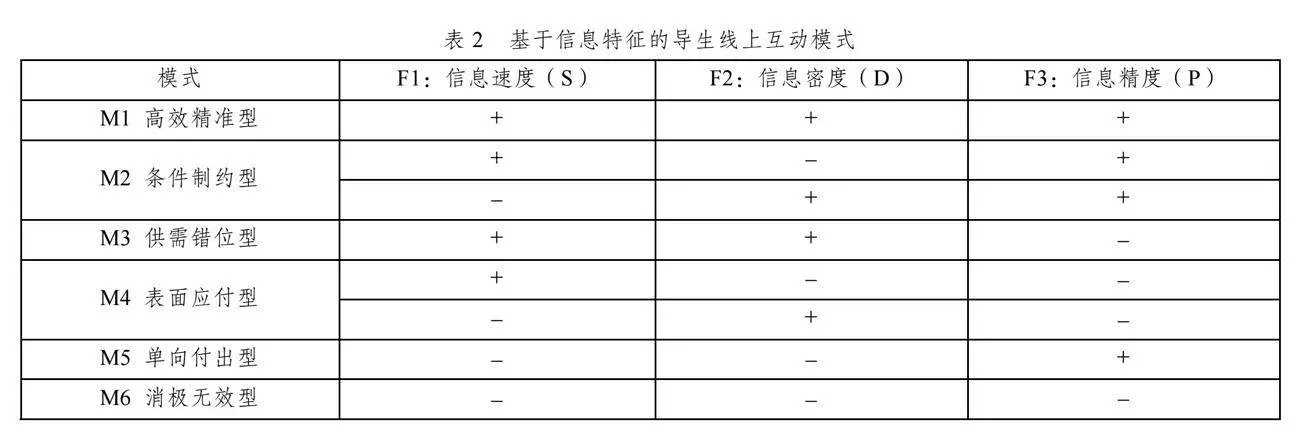

2.基于信息特征的导生线上互动模式

综合考虑导师和研究生所表达的观点,基于三个信息特征维度正负向度的排列组合,可以归纳出包含高效精准型、条件制约型等六个导生线上互动的主要模式(见表2)。需要说明的是,一种互动模式可能存在多种表现形式,因此导生线上互动模式与信息特征维度正负向度的排列组合并非一一对应,多种排列组合可能同属于一种互动模式。各个模式之间并非相互割裂和完全对立的,真实的导生互动过程具有动态性和复杂性,无法限定于任何一个特定的模式中。但基于信息特征归纳出导生线上互动的主要模式,一定程度上为我们系统思考导生线上互动问题提供了分析框架。

(1)高效精准型是导生线上互动的理想模式。在这种模式中,导师和研究生通过网络实现信息的迅速传递与反馈,确保每一次交流都内容丰富、精准,与双方的预期高度契合。这种沟通模式不仅显著提高了交流效率,更促进了双方对研究问题的深

入理解和合作进展。这种高效精准的互动模式不仅有助于解决学术研究中遇到的具体问题,更能培养双方的合作精神和创新能力,但实现的难度较大。

(2)条件制约型的导生线上互动,是在实际交流过程中因相应条件限制而呈现出的特定模式。在这种模式下,尽管信息精度得以保证,但信息速度或信息密度却受到一定制约,这通常缘于导生的时间和物理条件冲突以及表达能力的局限性。时间和物理条件制约表现在导生的时间安排并不同步或环境条件不允许。某研究生在访谈中提到,导师工作繁忙,经常在开会或在飞机上,无法及时回复学生的线上消息,但导师每次滞后回复都给出了非常精准的指导,为学生提供具体可行的问题解决方案。另一方面,导生线上表达能力的局限性对导生线上互动有一定制约。某受访导师表示,有些研究生在表达能力上还有待提高,线上传达的信息比较笼统,信息密度不足,致使导师难以通过学生的线上表达准确理解学生的需求和想法。

(3)供需错位型的导生线上互动,是指导生双方尽管在线上积极交流,互动过程中信息量大,但没有充分考虑对方的需求,导致信息精度不足,形成了信息供给与需求上的错位。这种互动模式虽然看似热闹,实则效率低下,难以达到预期的交流效果。访谈中有研究生提到,在论文写作过程中与导师的线上信息交流很多,却未能有效地推进。主要原因在于导师专注于自身的研究思路和想法,未能准确把握学生的实际能力和需求,这种供需错位导致了双方虽然交流频繁,但效果不佳。

(4)表面应付型的导生线上互动,是一种流于形式、缺乏实质内容的交流模式。一位受访导师认为“时代不同了,导生双方只是简单的指导与被指导的工作关系,没必要花费时间精力构建亲密的关系”。在这种线上互动模式中,尽管导生双方为维系表面和谐的师生关系,在速度和内容上有积极表现,但由于缺乏对彼此需求的充分考虑,导致信息精度较差,实则缺乏实质性的交流和合作。导师虽然能够迅速回复学生的消息,但回复内容却往往显得敷衍和笼统,学生虽然收到了导师的回应,但并未从中获得实质性的指导和帮助。

(5)单向付出型的导生线上互动,是一种信息速度和信息密度低下,但单向信息精度较高的特殊交流模式。在这种模式中,只有一方积极单方面要求线上互动,然而由于缺乏对方的及时回应,导致交流进程受阻,信息速度和信息密度显著降低。如某研究生经常通过邮件或微信向导师请教问题,每次都详细阐述自己的研究困惑并期望得到的指导。然而,由于导师长期搁置学生的线上互动消息,导致学生的研究进度受阻,学生的指导需求长期无法得到满足。尽管学生的信息精度很高,但由于缺乏导师及时回应,整个互动过程显得单调且效率低下。

(6)消极无效型的导生线上互动是指导生线上互动的信息速度、信息密度和信息精度均呈现出负向特征,即双方交流不积极、内容空洞且缺乏实质性的导生线上互动。这种互动模式往往导致双方无法有效沟通,甚至可能产生误解和隔阂。这种消极无效型的导生线上互动,其成因可能在于双方对线上交流的态度不够认真,或者缺乏有效的沟通技巧和策略。这种情况在非全日制研究生培养中较为多见,非全日制研究生由于工学矛盾,往往难以及时准确地回应导师提出的要求。

三、导生线上互动的信息壁垒分析

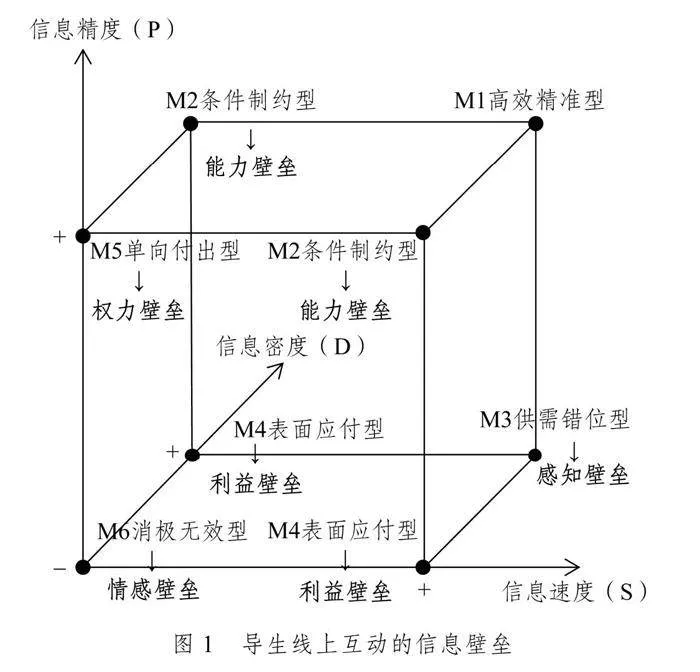

信息壁垒是导生线上互动模式的主要负面成因。笔者对研究生进行了“导生线上互动模式与信息壁垒”问卷调查,回收有效问卷1620份。根据学生选择的导生线上互动信息特征确定样本所属的互动模式,并与学生自填的信息壁垒进行匹配,综合归纳得到导生线上互动模式所对应的主要信息壁垒(如图1)。

能力壁垒是条件制约型模式的主要负面成因,主要是指由于导生双方在表达和技术能力等方面存在的不足,导致沟通不畅或产生误解的现象。首先,表达能力不足可能表现为导师或研究生在阐述问题和展示成果时,由于语言组织不当、专业术语使用不准确,导致对方难以理解其表达内涵。同时,有受访学生表示,导师表达方式过度专业化,使得研究生难以领会。这种双方在表达能力上的不匹配,形成了沟通上的壁垒。其次,技术能力不足也是造成信息壁垒的重要因素。线上互动依赖于各种技术平台和工具,如视频会议软件、线上协作平台等。如果不熟悉这些工具的使用,就会导致沟通中断、信息传递失误或延误等问题。这种信息壁垒不仅影响了导生之间的知识传递和学术交流,还可能对导学关系产生负面影响。

感知壁垒是供需错位型模式的主要负面成因,主要是导生线上互动过程中,对彼此的利益诉求和发展期望存在感知和理解上的偏差或误解。有部分研究生在访谈中表示,期望导师能够提供更多的指导和资源,帮助他们顺利完成学业和研究任务。然而由于研究生不擅长表达自己的需求,抑或导师忽略了对学生的日常关照,致使导师无法充分感知和了解研究生真实的需求。这种感知的障碍和壁垒直接造成了导师和研究生的信息供给与需求的错位。其次,线上互动的虚拟性加剧了感知壁垒的形成。由于双方无法面对面交流,缺乏直观深入的沟通,导生之间难以充分理解对方的诉求和期望,容易产生误解和冲突。感知壁垒可能导致导师对研究生的表现感到不满,而研究生则感到压力过大。

利益壁垒是表面应付型模式的主要负面成因,主要是导生之间由于利益诉求不统一而形成的信息壁垒。具体来说,导师往往期望研究生能够积极主动地投入到工作中,同时能够产出高质量的成果。然而,有部分受访导师表示,研究生可能由于自身能力、兴趣、职业规划等方面的原因,无法完全满足导师的期望。同时,导师和研究生往往有着不同的利益关注点。导师可能更关注学科发展、团队研究方向以及个人学术声誉等长远利益,而研究生则可能更关注个人的奖助学金、劳务收入、就业前景等实际利益。这种利益诉求的不匹配,使得双方在线上互动中难以形成共同的目标和追求,导致互动表面化、形式化。

权力壁垒是单向付出型模式的主要负面成因,主要是导生双方在学术体系中的地位不对等导致的权力势差,研究生需要单方面付出更多的努力以实现和谐的导生线上互动。导师通常拥有更大的话语权,而研究生则相对处于被动接受的地位。首先,线上互动中存在一定的导师权力滥用现象。由于导师在学术资源分配等方面拥有决策权,他们可能利用这种权力对研究生进行过度干涉或要求,往往损害了研究生的权益,破坏了线上互动的公平性和有效性。其次,线上互动中的权力壁垒还可能导致研究生在学术上缺乏自主性和创新性。由于害怕挑战导师的权威或担心受到负面评价,研究生可能会选择盲从导师,而缺乏独立思考。再者,线上互动中的信息不对称容易加剧权力壁垒。导师拥有更高的社会地位和更多的信息来源,而研究生信息获取渠道相对较少,导生之间的信息差在线上互动的信息损耗中被进一步扩大,许多研究生服从导师的安排,在与自身发展不相关的项目工作中投入大量时间与精力。

情感壁垒是消极无效型模式的主要负面成因,不仅削弱了线上互动的效果,还会进一步加剧导生之间的隔阂。首先,线上互动的虚拟性使得导生之间的情感交流更加困难。虽然网络提供了便捷的交流途径,但文字、语音或视频等方式无法完全传达双方的真实情感和意图。在这种情境下,导师可能无法准确把握学生的情绪变化,而学生也可能因为缺乏面对面的交流而只感受到导师的冷漠。这种情感的疏离使得线上互动变得机械和单调。其次,线上互动的异步性也加剧了情感壁垒的形成。由于导师和学生可能忙碌于各自的工作和学习,线上交流往往不即时。这种延迟和间断性可能导致双方的情感连接断裂,使得互动变得断断续续、缺乏连贯性。如果一方急切期盼对方的回复,另一方却无法及时回应,这种状态会进一步加剧情感的冷漠和疏离。此外,线上互动中的信息过载和注意力分散也是情感壁垒形成的原因之一。在网络环境中,导师和学生都面临着大量的信息和诱惑,他们可能同时处理多项任务或关注多个聊天窗口。这种信息过载和注意力分散可能导致他们无法专注于与对方的交流,进而忽视对方的情感表达。长期下来,这种忽视和冷漠会逐渐积累成情感壁垒,阻碍导生之间的有效互动。

四、导生线上互动信息壁垒的破解路径

为破解导生线上互动的信息壁垒,根据前述对导生线上互动模式与信息壁垒的分析,结合受访导师的建议,从制度、技术、导师和研究生四个角度提出针对性建议。

1.构建畅通的导生线上互动沟通渠道

在制度层面,制定导生线上沟通规范,明确沟通的时间、频率和方式,确保双方都能在合适的时间得到及时的反馈,同时积极构建学长制、助教助研等制度。在技术层面,采用更为便捷的线上沟通平台,如共享文档、通讯AI助手等,及时回应避免单向无果的沟通。在导师层面,注重沟通技巧,更有效地线上传达信息和倾听学生意见,并尝试采用文字、语音、图片、视频等多种表达形式,以适应不同学生的沟通习惯和需求。在学生层面,应强化沟通的积极性,积极参与线上讨论,主动发起话题或提出问题,并帮助导师改进沟通机制。

2.提升导生线上互动的双向感知精准性

在制度层面,设立导师与研究生基于工作规划的双向匹配机制,基于学术兴趣、研究方向等因素进行匹配,减少因不匹配造成的感知偏差。在技术层面,构建导师个人知识库,固化导生线上互动的渠道和流程,细化和明确导师要求和学生需求,促进线上互动中理解彼此。在导师层面,定期与学生进行深度交流,主动了解学生的近期状况和困难,以便精准地提供帮助,调整指导策略。在学生层面,学生应整理好自己的问题和需求,确保线上互动的高效性,主动向导师反馈自己的学术进展和困惑,从而促进思维碰撞。

3.构建利益协同的导生线上互动共同体

在制度层面,应弥补信息不对称,建立公平合理的学术评价和激励机制,保障导师和学生利益诉求得到平衡。在技术层面,通过网络会议、直播等线上交流平台,实现导师与研究生之间的实时互动、资源共享与成果共创,从而强化双方的利益协同与共赢发展。在导师层面,应更加关注学生的实际需求和发展目标,积极与学生进行沟通,共同制定培养与研究计划。在学生层面,应积极通过线上与线下途径与导师沟通,明确表达自己的利益诉求和期望,寻求双方的共同利益最大化。

4.建立导生线上互动意见反馈机制

在制度层面,明确导师和学生的权责边界,设立意见反馈渠道,加强对导师指导工作的意见反馈。在技术层面,基于人工智能与大数据技术,创新研究生发展过程性评价的手段,通过构建导生数字画像等途径,及时发现研究生心理、学业问题并及时处理。在导师层面,在线上互动中鼓励学生主动表达个人观点和面临的问题,及时肯定学生的进步,并对学生反映的发展问题和需求做出即时反馈。在学生层面,要勇于在线上互动中提出学术见解和疑问,与导师进行平等的学术交流,合理表达需求和意见,维护正当的权益和发展机会。

5.打造导生非正式线上互动的虚拟环境

在制度层面,建立情感支持机制,如定期组织师门线上团建活动,在朋友圈分享,分享相关公众号等,关注师生的情感需求。在技术层面,结合实时互动技术,构建沉浸式虚拟环境,营造导生间非正式交流的虚拟空间,如线上组会与线下活动相结合,营造轻松自由的学术交流氛围。在导师层面,应主动关注学生的情感变化,通过线上互动传递关心和支持,建立关系和谐、相互信任的师生关系。在学生层面,积极利用网络平台提供的多种功能,如共享文档、线上协作等,来增强师生互动的深度和广度,促进有效的导生线上互动,与导师共同营造温馨、和谐的互动氛围。

习近平总书记指出:“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。”[18] 导生线上互动的蓬勃发展正是研究生教育数字化发展进程的阶段表征之一,本研究在一定程度上揭示了导生线上互动的内涵与本质,对于和谐导生关系构建具有理论与实践价值。

需要说明的是,研究中发现,不同年龄、层次或学科专业的导生线上互动的主要模式与信息壁垒存在一定群体差异,但由于篇幅限制,本研究重点关注对普遍性规律的总结与分析,细分的差异分析将作为下阶段研究重点关注的课题。

参考文献

[1] DEWEY J. Democracy and education[M]. New York: Columbia University Press, 2024.

[2] 哈贝马斯. 交往行为理论(第一卷): 行为合理性与社会合理性[M]. 曹卫东, 译. 上海: 上海人民出版社, 2004.

[3] MOORE M G, KEARSLEY G. Distance education: a systems view of online learning[J]. 2012: 361.

[4] PINEDA HOYOS J E. Error correction and repair moves in synchronous learning activities[J]. International journal of educational technology in higher education, 2018, 15(1).

[5] 金明飞, 蔡连玉. 从“陌生人”到“共同体”: 高校导生关系的转向[J]. 研究生教育研究, 2024(2): 86-92.

[6] 林杰, 刘业青. 重建巴别塔: 导生隐性冲突的生成与归因[J]. 清华大学教育研究, 2022, 43(2): 73-83.

[7] 曾剑雄, 张国栋. 研究生与导师冲突的类型特征及其化解——基于20个案例的分析[J]. 复旦教育论坛, 2023, 21(1): 36-43.

[8] 李玲玲, 许洋, 黄建业. 导师——研究生对话共同体的本质逻辑与生成机理[J]. 江苏高教, 2021(6): 78-85.

[9] 蒋文宁, 朱晓琦, 陈振中. 走向善治: 导生冲突的问题检视与纾解路径[J]. 学位与研究生教育, 2022(10): 48-54.

[10] 陈亮, 杨娟. 新时代导生交往互动的价值旨意与实践形态[J]. 内蒙古社会科学, 2021, 42(6): 171-178.

[11] VLACHOPOULOS D, MAKRI A. The effect of games and simulations on higher education: a systematic literature review[J]. International journal of educational technology in higher education, 2017, 14: 22.

[12] LALA R, JEURING J, VAN DORTMONT J, et al. Scenarios in virtual learning environments for one-to-one communication skills training[J]. International journal of educational technology in higher education, 2017, 14: 17.

[13] 赵丽文, 林焕翔. 博士生与导师关系疏离的生成与归因[J]. 学位与研究生教育, 2022(9): 71-79.

[14] 张欣兰, 刘鸿, 肖云龙. 论导师与研究生交往关系的转变[J]. 学位与研究生教育, 2007(9): 17-20.

[15] 刘志, 马天娇. 和谐导生关系如何构建?——基于深度访谈的分析[J]. 学位与研究生教育, 2021(10): 43-50.

[16] YAN Z, FISCHER K. How children and adults learn to use computers: a developmental approach[J]. New directions for child and adolescent development, 2004(105): 41-61.

[17] THURMOND V A. Examination of interaction variables as predictors of students’ satisfaction and willingness to enroll in future web-based courses while controlling for student characteristics[J]. Society for information technology amp; teacher education international conference, 2003(1): 528-531.

[18] 习近平主持中央政治局第五次集体学习并发表重要讲话[EB/OL]. (2023-05-29) [2024-01-01]. https://www.gov.cn/ yaowen/liebiao/202305/content_688362.htm.

(责任编辑 "周玉清)