如何科学设定推免比例

摘要:构建了某培养单位全样本研究生招生培养数据库,对比分析推免生、统招生四类研究生培养质量差异,探索两类人群的培养质量平衡点。结果显示,推免生在研究生阶段的课程成绩、奖学金获得等方面确实表现较好,但在毕业论文答辩分数、学术论文发表等方面与统招生无显著差异。推免生并不显著优于统招生,本校本专业推免生也并非在所有指标上都最为优秀,因此研究生招生录取对待统招生、外校推免生、跨专业学生等应持更为包容的政策立场。质量平衡点测算发现,30%左右是最佳的推免生规模占比,但各研究生培养单位具体质量平衡点可能存在差异,建议各单位基于质量标准科学测算并设定推免生比例,同时建议教育行政主管部门推动有关推免生的管理办法与工作办法等政策文件的修订。

关键词:研究生推荐免试;推免生;招生制度;培养质量;研究生教育

作者简介:刘进,北京理工大学教育学院副研究员,南方科技大学高等教育研究中心访问教授,北京 100081;陈恺哲,北京理工大学教育学院博士研究生,北京 100081;刘婉容,北京理工大学教育学院硕士研究生,北京100081;李和章,深圳北理莫斯科大学校长,北京理工大学教育学院教授,深圳 518172;周小琳(通讯作者),北京理工大学机械与车辆学院实验师,北京 100081。

一、研究背景

欧美国家主要通过申请–审核制度进行研究生招录,毕业院校声誉、本科学业表现(GPA)、自荐信、推荐信及面试等成为招生录取关键。与之不同,中国无论是本科生招生还是硕士生招生,更多采用大规模标准化考试方式。“考研”在中国不仅具有研究生选拔功能,也扮演了高考后再次给予学生教育选择、再次释放人才向上流动通道的关键教育公平和社会公平角色。中国高等教育系统高度分层,如果研究生招录全面采用欧美国家的申请–审核制度,处于金字塔上层的高声誉院校毕业生,有可能会占据绝大多数研究生招录机会,社会资本等对于研究生招录的影响也会加大。

但中国研究生招生录取制度也部分借鉴了欧美国家的申请–审核制度特点,即设置了研究生推荐免试制度(以下简称“推免”),允许一部分高校、一部分学生在不参加研究生统一入学考试的情况下,

通过单独的申请–考核方式,获取研究生入学机会。这为优秀学生提供了单独的上升渠道,但却形成了推免和考研“双轨制”运行格局,带来激烈的资源竞争。尤其是近年来一些高校推免比例快速上升,加上学生出国留学渠道压缩、就业困难造成的读研需求上涨等其他因素,导致推免与考研冲突激烈,一些高校推免人数比例过高、信息不透明(如考生直到复试时才知道推免学生基本已占满录取名额)等问题激化,负面舆情较多。

总体而言,推免比例持续上升背后至少有三方面的原因:

1.多个教育参与方具有扩大推免比例的强烈动机

高等学校试图通过扩大推免比例提高招生质量、提升本科生就业率。近年来一些教育评价机构和大学排行榜将研究生的本科毕业院校层次列入生源质量评价指标。高校为克服考研生源本科院校层次的不确定性,形成了强烈的提高推免比例、降低考研比例、提升“生源质量”动机;研究生导师更愿意通过推免方式提前锁定优秀学生,既可以降低招收“高分低能”考研学生的概率,又提前了研究生进入团队学习的时间;学生和家长更乐于通过推免方式提前获得入学名额,降低考研的不确定性;竞赛组织机构乐于扩大推免比例,并将获奖等与推免挂钩以提升赛事影响力;其他社会资本和中介机构通过合法(如帮助学生申请专利)、非法(如买卖学术论文)、灰色(如一些教授帮助子女亲属发表论文)等多种方式获得推免名额[1]。多方对于推免名额的激烈争夺、扩大推免比例的强烈动机,直接导致近年来部分高校推免比例超过教育部推免比例要求,挤占了考研学生的资源,带来人才流动与社会公平问题,甚至可能形成腐败或权力寻租等新问题。

2.推免工作被赋予更广泛的教育符号特性

推免原本作为研究生招录的补充形式而存在,近年来却被赋予了大量其他符号意义,这也是各方不断推高推免比例的重要原因。一些高校将推免比例作为本科生招生宣传的重要“噱头”,加剧了高校招生竞争。除大学排行榜和学科评估结果等被用于院校决策外,是否有推免资格、推免规模比例已成为评价高校质量和招生竞争力的新指标。一些高校采取本硕连读、本硕博连读以及专业自由选择等优惠条件,以挽留优秀学生在校读研,并设置限制条件以防止“生源流失”[2]。推免资格被一些高校和院系视为最核心的奖励资源,用于学生教育和管理,通过复杂的推免加分政策鼓励学生参与学生工作、实习实训、科技竞赛和创新创业等活动。部分推免名额还用于表彰参与社会活动较多的学生,甚至有些学校通过承诺推免等方式化解办学矛盾。然而,这一系列做法逐渐偏离了推免政策初衷。

3.缺乏科学的推免比例设定标准与方法

上述原因导致各方对于扩大推免比例都具有强烈诉求。教育部《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教学〔2006〕14号 )[3]和《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅〔2014〕5号)[4]文件中明确提出推免比例设定标准为:教育部批准设立研究生院的高等学校一般按应届本科毕业生数的15%左右确定。经教育部确定的人文、理科等人才培养基地的高等学校,按教育部批准的基地班招生人数的50%左右,单独增加推免生名额,由学校统筹安排。对国家发展急需的专业适当增加推免生名额。本课题组通过公开信息渠道收集到的资料显示,国内“双一流”建设高校推免率为16%~35%,原“211工程”建设高校推免比例在9%~19%之间[5]。同时,一些专家仍在建议继续扩大推免比例(如2022年电子科技大学校长曾勇教授在全国两会上的提案;2021年南开大学袁直教授在全国两会上的提案)[6]。由于上述标准具有一定的模糊性,不同层次类型高校推免比例设定存在很大争议。此外,此标准设定于2014年,近年来随着考研人数大幅增加,这一标准是否需要重新论证也值得讨论。与此同时,这一标准在具体执行过程中仍然存在很多现实问题[7-8]。比如高校在控制总体推免比例的情况下,通过内部倾斜性政策导致部分院系(尤其是热门学科)推免比例远超过教育部要求的推免比例,部分学科专业推免和考研比例显失公平[9]。在院系层面的推免标准设定上也存在很多问题,比如如何设定学业表现与非学业表现(如竞赛、论文、专利等)的占比,如何认定各类非学业表现真实性和加分项等问题[10]。

笔者认为,一方面推免比例并非越高越好。从本科人才培养端来看,推免导致部分学生为获得更好的学业表现,更容易选择低挑战度课程;部分学生为获得推免资格,过多过杂参与社团活动和社会竞赛等活动,导致学业基础不牢;部分学生为追求推免加分,千方百计甚至不择手段地发表论文或申请专利,甚至滋生出付费买文等学术不端问题;推免还冲击了本科生培养,带来功利化、浮躁化、投机化、内卷化等多类问题[11]。从研究生培养端来看,近年来推免比例持续上升,已经出现研究生培养环节学生学业基础薄弱等问题,由于推免学生不参加研究生统一入学考试,部分学生思想政治素养未受到严格考查;部分学生数学、物理包括英语基础弱于考研学生,部分直博学生(硕博连读)失败率和转硕率高,部分学生因推免形成较强优越感造成眼高手低好高骛远等问题[12]。

另一方面,究竟应如何确定推免比例需要经过科学测算。目前学术界对于推免比例设定问题讨论较少,已有研究也主要集中于本科端如何进行推免遴选等技术问题[13-15]。笔者认为,科学设定推免比例应增加研究生培养端视角,系统收集研究生培养各类数据信息,构建研究生质量评价指标体系,对比分析推免生与考研生入学后各类表现,科学考察推免生与考研生培养质量平衡点,通过研究结果和相关数据回答“在研究生培养阶段,究竟在多大比例之后的推免学生,其质量已经不如考研学生”,以此作为基础重新设定推免比例。

二、研究设计

本研究的基本思路是,构建研究生质量评价指标体系,系统采集推免生与考研生入学后各类质量数据,对比分析推免生与考研生质量综合得分,探寻二者质量交叉平衡点,以此为基础,重新研究设定推免比例。

具体来说,研究主要包括三个步骤:①构建研究生质量评价观测指标。主要包括研究生入学后课程得分情况(各科目分数、GPA)、研究生奖学金获得情况、研究生学术论文发表情况、研究生毕业论文答辩分数4大类观测指标。②采集研究生入学信息。主要包括研究生入学年份、研究生入学形式(统考/保送)、本科获得奖励情况、本科课程成绩、本科英语四六级分数、生源学校名称、生源学校层次(“985工程”建设高校/“211工程”建设高校/普通本科高校)、生源学校来源(本校/外校)、本科毕业专业名称、本硕专业变化(本专业/跨专业)、本硕间隔时间等,此外课题组也完整收集了研究生性别、民族、年龄、籍贯、父母职业等人口统计学和其他分类变量信息。③计算推免生与考研生培养质量平衡点。本文首次引入人工智能神经网络方法,用于计算推免生和考研生培养质量平衡点,以下为计算公式:

在模型中,先将输入变量的集合X经过神经网络进行前向传播计算,得到输出ypred。f1和f2是激活函数,分别用于隐藏层和输出层。在本研究中,使用了ReLU作为隐藏层的激活函数。w1和b1是第一个隐藏层的权重和偏置项,w2和b2是输出层的权重和偏置项。

在计算质量平衡点过程中对一些数据进行了平均化或归一化处理,主要包括:学生类别占比、GPA平均值、获硕士奖学金占比、获本科奖学金占比、生源校为原“985工程”建设高校(以下简称“985”高校)、生源校为原“211工程”建设高校(以下简称“211”高校)占比、生源校为“双一流”建设高校占比、硕博连读占比、研究生毕业论文答辩分数、学术论文发表数等指标。

本研究对象为2015—2020年中国东部某研究型大学某工科学院。课题组历时1年完成了对该学院6年间招收的全部2178名研究生的电子数据、纸质数据、档案数据等数据收集整理工作。该学院招生规模和推免生占比近年来持续增加,年均招生规模从2015年的332人增加到2020年的407人,增长了22.59%,其中推免生增长比例高于统考生,统考生从2015年的187人增加到2020年的220人,增长了17.65%;推免生从2015年的145人增加到2020年的187人,增长了28.97%。样本单位研究生招生增长率、推免学生增长率等与国家统计部门发布的研究生招生比例增长率总体保持一致[16],研究对象具有一定代表性。

按照入学形式将研究对象分为统考生和推免生两大类。其中,统考生共1141名,占样本总数的52.39%,推免生共1037名,占比为47.61%,高于该校同时期约29%的本科生推免率。将研究对象按照本科生源学校细分为“统考本校生”“统考外校生”“推免本校生”和“推免外校生”,样本数分别为439名、702名、409名和628名,占样本比例依次为20.16%,32.23%,18.78%和28.83%,可以看出统考外校生和推免外校生占比仍然最高。将研究对象按照硕士研究生和本科生专业的区别细分为“统考本专业”“统考跨专业”“推免本专业”和“推免跨专业”,其中“统考本专业”学生占比最高。进一步将研究对象按照入学形式、生源学校、本硕专业区别细分为“统考本校本专业”“统考本校跨专业”“统考外校本专业”“统考外校跨专业”“推免本校本专业”“推免本校跨专业”“推免外校本专业”和“推免外校跨专业”,发现统考生中大多为外校的本专业考生。

此外,课题组还对研究对象的本科学校层次进行了细分。其中,总样本学生中来自“985”高校的占比58.22%,推免生来自“985”高校占比为66.40%;总样本学生中来自“211”高校的占比88.20%(含“985”高校),推免生来自“211”高校占比为99.40%(见表1)。这显示出,推免生本科毕业学校层

次确实好于统考生,这与高校扩大推免生比例、提升生源本科院校层次的动机相吻合。

三、研究发现

1.研究生培养质量分人群“画像”:本专业、本校生表现更佳

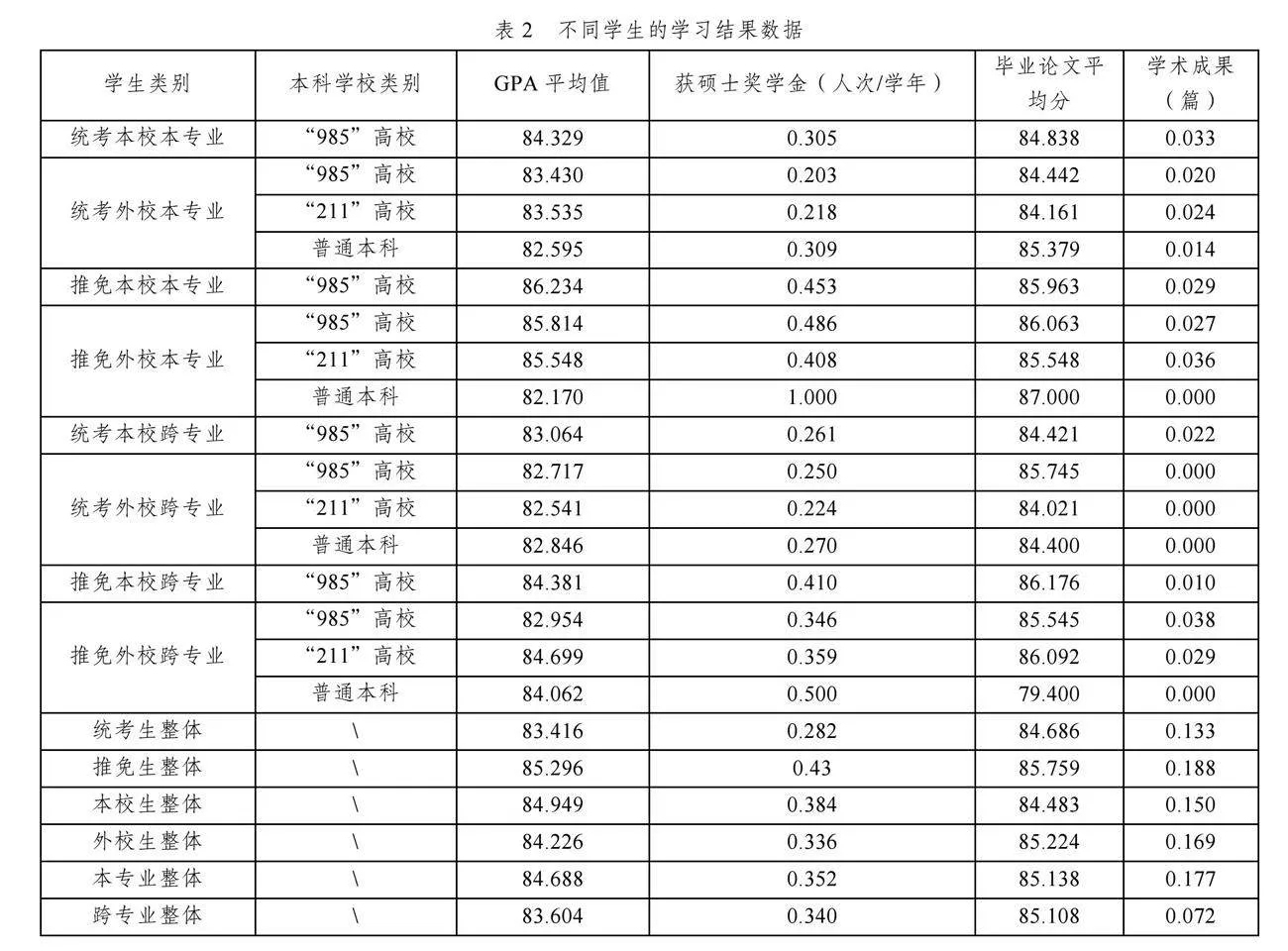

对研究生阶段全部课程成绩进行加权平均计算后发现(GPA,满分设定为100分),统考生GPA(83.416)显著低于推免生(85.296,plt;0.05),本校生GPA(84.949)显著高于外校生(84.226,plt;0.05),本专业读研学生GPA(84.688)显著高于跨专业读研学生(83.604,plt;0.05)(见表2)。进一步细分发现,高GPA的学生画像特征是本校本专业的推免学生。

对研究生奖学金获得情况进行分析发现(本文奖学金统计去除了推免生的新生入学奖学金,单位:获得次数),统考生获得奖学金的平均值为0.282(单位:人次/学年),大大低于推免生奖学金获得人均次数且检验显著(0.430,plt;0.001)。本校生获得奖学金平均值(0.384)略高于外校生平均值(0.336)但检验不显著。本专业读研学生获得奖学金平均值(0.352)略高于跨专业读研学生(0.340)但检验不显著。把不同类型学生分开来看,获得研究生奖学金平均次数排名最高的是“本校推免本专业”学生,最低的是“统考外校跨专业”学生。

对研究生毕业论文答辩分数进行统计发现(单位:分,满分为100分),统考生硕士学位论文答辩分数平均为84.686,显著低于推免生(85.759,plt;0.001)。本校生硕士学位论文答辩分数(84.483)略低于外校生(85.224)但检验不显著。本专业读研学生硕士学位论文答辩分数均值(85.138)略高于跨专业读研学生(85.108)但检验不显著。在进一步的分析中发现,本校生占据绝对优势,而跨专业学生在这一指标上表现略有提升。

统计研究生在学期间发表的学术论文数量发现(单位:篇/人),统考生硕士生期间学术论文发表平均数为0.133,显著低于推免生发表水平(0.188,plt;0.001)。本校生学术论文发表(0.150)低于外校生(0.169),但检验不显著。本专业读研学生学术

论文发表(0.177)高于跨专业读研学生(0.072),但检验不显著。在毕业论文答辩分数这个指标上,本专业学生依旧表现更佳,而外校生与本校生的差距有所降低。

将以上细分的学生类别按照本科学校类别进一步划分为“985”高校、“211”高校以及普通本科高校,分别统计其GPA平均值、研究生期间所获奖学金情况、毕业论文成绩、学术论文发表情况(其中推免外校本专业普通本科高校的仅有1名,推免外校跨专业普通本科高校的仅有2名,故不具备统计学意义)。数据结果显示,硕士生期间GPA成绩最高的群体为“推免本校(‘985’高校)本专业”的学生(86.234);硕士生期间所获奖学金最多的群体为“985”高校中的“外校推免本专业”学生(0.486);毕业论文成绩最高的群体为“推免本校(‘985’高校)跨专业”学生(86.176);学术论文发表最高的群体为来自“985”高校的“推免外校跨专业”学生(0.038)。

本研究进一步对四个主要的自变量(入学形式、生源学校、本硕专业差别和本硕间隔时间)与四个主要的因变量(GPA成绩、硕士生阶段获得奖学金情况、毕业论文成绩和学术成果)进行相关分析,结果显示,入学形式与GPA成绩、硕士生阶段获得奖学金呈显著正相关,说明是否为推免生对该学生的GPA和硕士生阶段获奖学金情况有显著影响;而入学形式与学术成果和毕业论文成绩无显著相关关系,说明是否为推免生对学术成果和毕业论文成绩无显著影响。生源学校类别与GPA成绩呈弱相关,说明是否为本校生源对GPA成绩有影响,但影响较小;进一步对生源学校划分为“985”高校生源、“211”高校生源和普通本科高校生源,得到的结果为显著相关,说明生源为“985”高校、“211”高校和普通本科高校对GPA成绩存在显著影响;而生源学校类别与硕士生阶段获得奖学金情况、学术成果和毕业论文成绩无显著相关关系,说明是否为本校生源对以上三个因变量无显著影响。本硕专业差异与GPA弱相关,影响小;对奖学金、学术成果和论文成绩无显著影响。本硕间隔时间与GPA成绩呈负相关,本硕间隔时间越短,GPA越高;对奖学金、学术成果和论文成绩无显著影响。

笔者通过对相关数据的分析发现:本科毕业于“985”高校、本专业、女性、推免生、本科期间有获奖、英语六级考试分数较高、本科物理学和数学等科目成绩较好、本硕学业无时间间隔的硕士生学业质量表现最为优异。

以上分析显示,推免学生在研究生阶段GPA、奖学金获得方面有优势,但对于研究生毕业论文答辩分数、学术论文发表影响不大。此外,本校推免生、本专业推免生具有某些研究生培养质量优势,但在学术论文发表等方面并不优于外校推免生或者跨专业推免生。这说明,推免生不一定比统考生优秀,也不是所有推免生都比统考生优秀,有必要进一步探索推免生和统考生的差异,寻找两类群体之间的质量平衡点,为划定推免生比例提供实证参考。

2.PSM分析:统考生与推免生并无培养质量上的显著差异

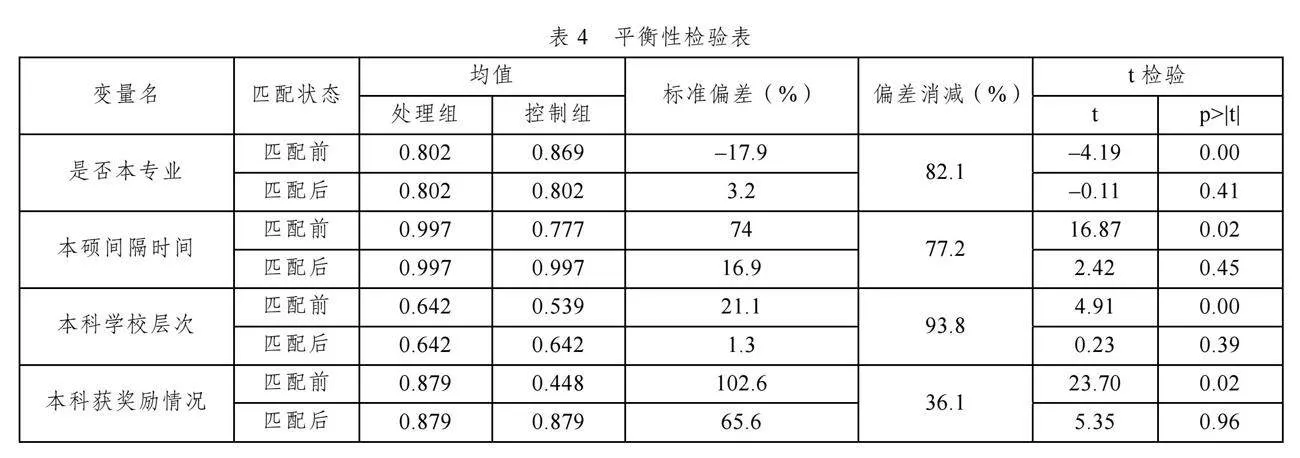

统计分析发现,学校来源层次、是否跨专业、是否同校毕业等因素会对研究生多项发展质量指标产生影响,因此本研究将入学形式(统考/推免)作为处理变量,其余作为控制变量进行得分匹配。对四个学业指标(GPA、毕业论文成绩、学术成果和硕士生期间获得奖学金)分别进行了三种PSM(倾向得分匹配)的模型分析,以研究在控制其他影响因素后,处理组和对照组之间的差异是否显著。表3是PSM得分分析的结果。

对于平均考试成绩(GPA),只有在近邻匹配模型下,两组样本之间的差异不显著;而在核匹配和半径匹配模型中,推免生的平均GPA分别比统考生高出1.28分和1.69分。对于毕业论文成绩,三个模型中推免生的成绩均显著高于统考生。在学术成果和硕士生期间获得奖学金方面,在控制其他变量后,推免生和统考生之间的平均处理效应仅在奖学金的半径匹配模型中有显著差异(ATT=0.13,plt;0.001),其余匹配方法模型中均无显著差异。

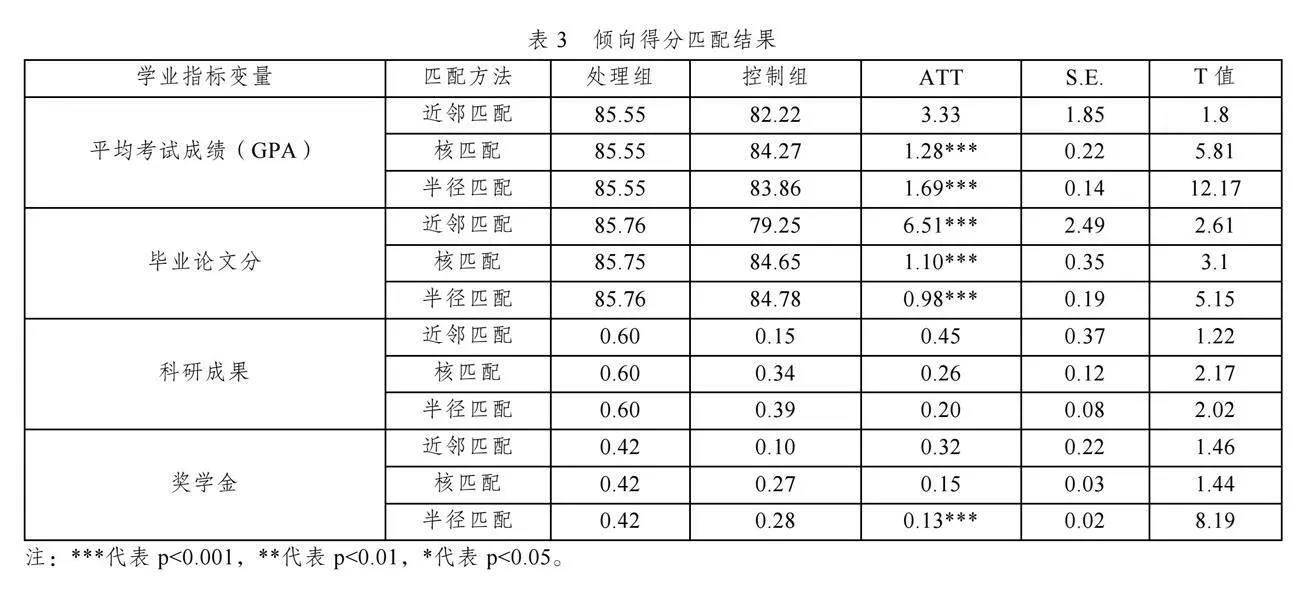

对处理组与控制组的控制变量进行平衡性检验。表4呈现了近邻匹配下平衡性检验结果,可知所有控制变量的标准偏差的绝对值在匹配后均有不同程度的降低。其中偏差消减最高的是“本科学校层次”,达到了93.8%。同时,匹配后处理组与控制组中各控制变量t检验结果均不显著。说明通过倾向得分匹配后,减少了处理组和对照组在处理选择上引起的偏差,让后续的处理效果评估更加准确可靠。

以上分析进一步表明,推免生与统考生培养质量差异主要集中于课程成绩与毕业论文答辩分数,而在科研成果与奖学金表现上却无明显差异,说明推免生在专业知识掌握和考试能力上较为突出,这主要是得益于其入学前的能力培养。而在入学后,在学校和导师普遍为推免生和统考生提供平等的机会和资源条件下,两者在学术发表方面无明显差异。

3.推免生与考研生培养质量平衡点:约30%

进一步构建神经网络模型,其中输入变量为入学形式(是否推免),生源学校层次(是否“985”高校、是否“211”高校、是否“双一流”建设高校)、本科获奖情况、本硕专业差别、本硕间隔(年);输出变量为综合学业表现得分。在确定权重过程中,通过查阅文献,确定学习成绩是衡量研究生质量的主要指标。如在美国关于学业质量衡量的研究中,有54.8%的学者在研究中直接将学科成绩(或绩点)作为指标衡量学生的学业表现[17]。而在国内,有研究者把奖学金、科研成果等作为补充衡量指标[18]。因此,在本研究中将学业成绩与毕业论文成绩这两个可以直接量化的学生成绩指标各赋予30%的权重,对奖学金情况与科研成果则各赋予20%的比重,通过加权计算出每一个研究生综合学业表现得分。在模型训练过程中,在训练集与测试集均进行100次迭代训练。先在整体样本20%的训练集上进行训练,损失率从1.04%降低至0.92%,损失率逐渐降低,开始进入收敛阶段,模型逐渐学习到数据的规律,性能提升。之后在测试集中,损失率最后稳定在0.77%。可以认为模型已经达到了较好的性能。

通过训练好的模型对不同推免比例的模拟情境进行预测,在模型预测过程中,发现随着推免生比例的提升,样本群体整体综合学业表现得分先升后降,在推免生比例为29%左右时,综合学业表现得分达到峰值,之后开始迅速下降。此时样本群体的综合学业表现平均得分为85.11分,说明在30%左右的推免生比例下,研究生质量达到平衡点,如推免生比例继续增加,反而会降低研究生综合培养质量。

四、结论建议

本文构建了某研究型大学某学院全样本研究生培养数据库,对推免生和统考生4大类研究生质量表现进行了对比分析,并尝试通过PSM等方法形成两类人群质量水平的差异对比,最后运用神经网络方法测算了推免生与统考生的培养质量平衡点。主要得到以下发现和启示。

1.应全面客观地评价推免生与统招生的质量水平

研究发现,推免生确实在GPA、研究生奖学金获得等方面具有优势,但在毕业论文答辩分数、学术论文发表方面与统招生无显著差异。“本校(‘985’高校)推免本专业”学生在绝大多数情况下表现最为优异,但外校推免生、跨专业推免生多个指标甚至更优。这些研究结论说明,推免生并非显著优于统招生,至少不是所有推免生都比统招生优秀,且本校推免生并非所有指标都最为优秀,因此在研究生招生录取时对待统招生、外校推免生、跨专业学生等应持更为宽容和包容的政策立场。从优秀研究生“画像”结果来看,与其过度关注学生的“出身”背景,不如更多关注其本科阶段的学业表现尤其是英语六级考试分数、“硬课程”(如大学数学、物理学)分数等过程性学习变量。

2.科学设定推免生的比例

本文基于研究生培养质量数据,测算了研究对象的推免生、统考生培养质量平衡点,首次探索了科学确定推免生的技术标准,具有一定的创新和推广价值。本文发现29%左右的推免生水平达到质量标准,这显著低于研究对象目前47.61%的实际推免生群体规模,说明有约16%的推免生质量达不到质量平衡点水平,因此建议研究对象将推免生比例限定在30%上下。这一比例不具有面向其他高校和院系推广的现实价值,但建议循此思路与方法,尽快启动对其他高校和院系的推免生比例进行科学测算,推动招生工作的科学化。

3.尽快修订推免生的政策文件

研究显示,当前推免生占比已临近《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》和《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》规定的上限,并在各方利益驱使下推免生比例有进一步扩大趋势。此种背景下,建设教育行政主管部门加大科学研究和调研力度,修订管理办法和工作办法,对于是否设定刚性推免生比例、推免生占比合理区间与动态调整机制等做出回应。此外,当前高校内部推免生推荐遴选流程和跨校推免生推免工作也存在很多技术细节问题,建议一并进行修订完善,尤其是应斩断推免生制度与高考招生之间的联系,切断推免生利益链条,以保障教育公平[19]。

参考文献

[1] 宋霏. 保送“新政”的问题与对策[J]. 课程教育研究, 2017(52): 244-245.

[2] 张旭菲, 卢晓东. 推荐免试研究生“保内”还是“保外”?——基于院士学缘异质性分析的视角[J]. 现代大学教育, 2019(3): 26-33,112.

[3] 教育部. 关于印发《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》的通知: 教学[2006] 14号[EB/OL]. (2006-07-12). http://www. moe.gov.cn/srcsite/A15/moe_778/s3113/200607/t20060712_79975.html.

[4] 教育部办公厅. 关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知: 教学厅[2014] 5号[EB/OL]. (2014-08-04). http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/moe_778/ s3261/201408/t20140804_172730.html.

[5] 曾赛阳. 我国研究生保送制度的发展与反思[J]. 高等理科教育, 2021(4): 37-42.

[6] 全国政协委员曾勇: 建议提高推荐免试硕士研究生比例[EB/OL]. (2022-03-05). https://baijiahao.baidu.com/s?id=172 6429536555665307amp;wfr=spideramp;for=pc.

[7] 苏楠, 石佳佳, 李龙, 等. 研究生保送接收现存问题的分析与探索——以某中西部高校为例[J]. 陕西教育(高教), 2023(1): 54-55.

[8] 李安萍, 陈若愚, 胡秀英. 我国硕士研究生招考中自主与自律的误区[J]. 高校教育管理, 2017, 11(2): 93-99.

[9] 冯东, 郭霞, 李慧心. 教育公平视角下我国研究生保送制度分析[J]. 西部学刊, 2022(15): 146-148.

[10] 贾子怡, 张丽, 郭晓丽. 基于多案例分析的研究生保送制度反思[J]. 中国农业教育, 2023, 24(2): 67-77.

[11] 海子奕, 程猛. 推免内卷生态及其非预期后果——双一流高校大学生推免历程的个案研究[J]. 现代教育论丛, 2022(2): 75-86,111-112.

[12] 尹瑞秀. 保送生生源真的优质吗?——以C大保送生群体研究生阶段学习成绩统计分析为例[J]. 教育现代化, 2019, 6(89): 247-249.

[13] 刘兴德, 吕卉, 刘贝贝, 等. 基于层次分析法的高校研究生保送评价指标体系研究[J]. 甘肃科技, 2023, 39(5): 47-50,56.

[14] 秦国柱, 孙志远. 改革开放40年来研究生招生选拔模式变革趋势、问题及对策[J]. 黑龙江高教研究, 2019, 37(5): 100-106.

[15] 孙志远. “保送制”的多维透视——基于招生选拔政策的比较、价值取向和伦理的分析[J]. 内江师范学院学报, 2019, 34(9): 93-100.

[16] 柳宁馨, 陈沛涵. 2022年研究生招生新变: 推免生名额大幅增加, 增量倾向人工智能、集成电路专业[N]. 21世纪经济报道, 2021-10-01(5).

[17] YORK T T, GIBSON C, RANKIN S. Defining and measuring academic success[J]. Practical assessment, research amp; evaluation, 2015, 20(5).

[18] 洪柳. 研究生收费政策与奖助体系对研究生学业影响研究[J]. 教育学报, 2019, 15(1): 89-98.

[19] 孙娜, 乔锦忠. 跨学科研究对学者科研产出的影响——以化学领域“杰青”学者为例[J]. 重庆高教研究, 2023, 11(3): 79-92.

(责任编辑 "周玉清)