审辩式思维培养策略探析

【摘要】《义务教育语文课程标准(2022年版)》将“思维能力”纳入语文核心素养,可见,发展学生思维能力在语文学科中得到了高度的重视。通过设计开放性和思辨性练习题,引导学生通过阅读和分析文本,利用提问和追问引导学生使用解释、分析、推论、评价和自我调整等思考方式,培养学生的审辩式思维;搭建自主探究、交流展示和自我反思的闭环系统,有助于学生成为独立的思考者和阅读者。

【关键词】审辩式思维;语文教学;深度学习;核心素养

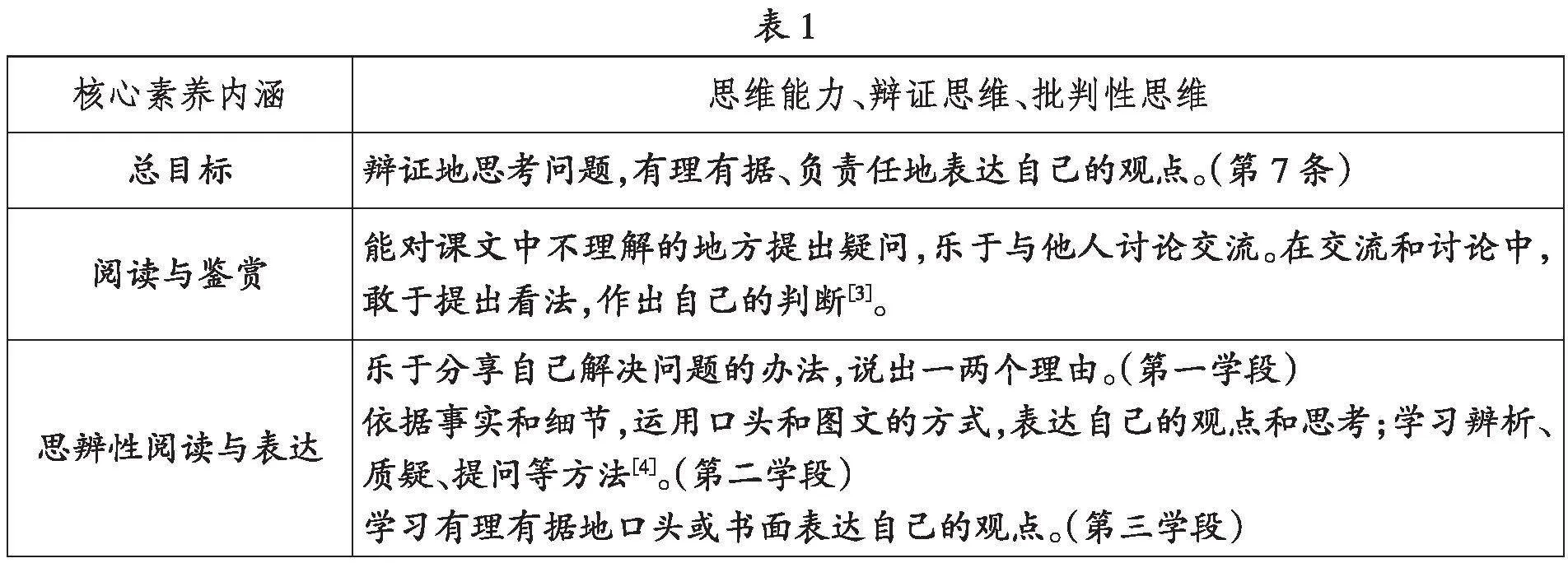

审辩式思维在“维基百科”中的释意为:“审辩式思维是一种判断命题是否为真或部分为真的方式。审辩式思维是一种通过理性思考达到合理结论的过程。”[1]《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“课程标准”)将“思维能力”纳入核心素养[2],可见,发展学生思维能力在语文学科中得到了高度的重视。笔者简要梳理了课程标准中指向审辩式思维的相关内容(见表1)。

从上表可知,语文教学的目的是使学生成为一个真正的思考者和阅读者。学习的过程不是灌输知识,也不是训练技能,而是发展思维能力,尤其是发展学生质疑、独立思考和有理有据表达的能力。

但从大量的课堂教学来看,阅读教学普遍存在着以下问题:一是指向高阶思维的问题缺失,课堂提问多、碎、浅;二是质疑问难环节虚设,学生提不出有价值的问题;三是学生有理有据的表达缺少方法和策略的指导。

为改变这种浅表思维学习现状,发展学生审辩式思维,下面借鉴谢小庆教授在《审辩式思维》一书中提出的审辩式思维特征(合乎逻辑地论证观点;凭证据说话;善于提出问题,不懈质疑)[5]来探析学生审辩式思维培养,并提出以下三条策略。

一、立足教材,明确问题指向

思维始于问题,课堂提问无疑是培养学生审辩式思维的有效途径。依托教材课后习题,从中提取问题内容,将审辩式思维的特征融入其中,以问题驱动学习活动,让学习过程成为以问题解决为导向的思维过程,提升学生审辩式思维能力。

仔细研读统编教材的课后习题可以发现,有些题型注重对学生思维的培养,通过思考,落实单元语文要素的同时让学生具有深度分析、辩证思维的能力。如四年级上册第七单元《为中华之崛起而读书》课后小练笔:“如果有人问你为什么而读书,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。”[6]此题要求学生写自己读书的目的,看似很简单,但是要用清楚的理由支撑自己的读书目的,学生必须联系自己的生活经验、读书观等,而且在表达读书目的和理由时还要注意有条有理。这便是审辩式思维的特征之一——合乎逻辑地论证观点。

再如五年级上册第八单元《忆读书》课后第三题:“你是否赞同作者的这种读书方法?和同学讨论,说明理由。我决定拿起一本《三国演义》,自己一知半解地读了起来,居然越看越明白。虽然字音都读不对,比如把‘凯’念作‘岂’,把‘诸’念作‘者’之类,因为只学过那个字的一半[7]。”此题要求学生根据自己的阅读经验,表达对读书方法的不同观点,而且要用恰当的材料来论证自己所持的观点,把理由说清楚。这一类问题因为选择的观点不同,会形成辩论型的阵营,若要对其他同学的观点进行积极回应,学生需要更关注证据的收集与阐述。此类题目更能训练学生的审辩式思维能力。

由上述两类题型可以发现,统编教材课后习题的编制充分考虑对学生思考方式、思维能力的培养导向,即通过文本或结合生活经验寻找、收集相关信息作为表达观点的证据,这样的问题设计明晰地指向课程标准“辩证地思考问题,有理有据、负责任地表达自己的观点”等审辩式思维对应的特征。

二、关注学情,创设质疑条件

孔子曰:“疑是思之始,学之端。”审辩式思维的另一个显著特征就是“不懈质疑”。如何创设质疑环节,教给质疑方法,让学生提出有价值的问题呢?

(一)预学处质疑,精准施教

一切教学活动都不能脱离学情,学生的学习起点应被重视。教师可以设计预学单,收集学生的问题和思考,为设置课堂核心问题铺路。如学习五年级下册第二单元《景阳冈》之前,在预学单中设计题目:读了课文,你有不懂的地方吗?请把你的疑问写下来。对学生的疑问进行梳理后发现两个比较有价值的问题:课文主要写武松在景阳冈打虎,为什么在打虎之前写了那么多酒店喝酒的情景?武艺高强的武松面对老虎的攻击,为什么只是一次接一次的“闪”呢?面对学生的预学质疑,课堂合作探究活动就以“‘喝酒’和‘打虎’有什么联系?武松打虎时的三次‘闪’是不是用词重复了?”为主问题展开,将学生的疑问变为课堂的学习内容,顺学而导,以学定教。

又如五年级下册第五单元《两茎灯草》预学单中的问题:读完故事,你有什么疑惑吗?请把你的疑惑写下来。学生们大致存在两个疑问:“严监生到底是个怎样的人?严监生是节俭还是小气?”由此形成本堂课要解决的核心问题——“严监生究竟是节俭还是吝啬?”围绕核心问题,教师设计学习活动:了解“两茎灯草”的价值;在课文中寻找严监生富裕的证据;链接《儒林外史》中严监生家产万贯的片段;回到文本体会入木三分的动作描写。这样的活动设计加深了学生对“吝啬鬼”严监生这一人物形象的了解,也落实了“学习描写人物的基本方法”这一单元语文要素,更为培养审辩式思维特征之“凭证据说话”这一能力架桥。

(二)生成处质疑,聚焦主题

如何处理课堂预设和生成可谓老生常谈,智慧的做法是:对教学环节作框架式、结构化的预设,对教学核心问题进行开放设计,为教学中的生成创设条件。

智慧型教师往往善于捕捉课堂生成的问题,灵活把握,巧妙处理质疑,演绎意外的精彩。下面是五年级上册第六单元《父爱之舟》的课堂教学片段:

读完第九自然段,学生质疑:这一段最后写“我什么时候能够用自己手中的笔,把那只载着父爱的小船画出来就好了!”[8]他能画出来吗?此问题激起其他学生的思考。

生:能画出来,课文里的插图“小船”旁边标注着“(图)吴冠中”,说明这小船就是作者吴冠中画的。

生:这只是作者写的故事呀,我们不认识作者,也不知道这船是否真实存在,我觉得画不出来。

师:那我们从课文的角度出发,围绕这只小渔船,用上“是不是、有没有”等判断性的词语进行提问,去探索一下这条小船能不能被画出来。

师:“我”对小船外形有没有印象?

生:有印象,第九段有提到姑爹的小船上盖的是破旧的篷。

师:那这只小船有没有在“我”的一些重要时刻出现?

生:有的,去报考学校、去读书都是小船送我去的。

师:小船对“我”是不是很重要?

生:肯定的啊,这小船在外形上比不上绍兴的乌篷船,但小船是亲切的,难忘的。对这条船是有感情的,有父亲对孩子的爱。

师:小船在文中出现几次?父亲在船上为作者做了些什么?从中你体会到什么?(学生交流:作者报考和入学都离不开小渔船;父亲在船上摇橹、煮饭、缝补棉被;这是父亲对作者的爱和期望;父亲和小渔船融为一体,让作者永远难忘,所以课文以“父爱之舟”为题……)

此时,能否画出这只小船已经毋庸置疑,重要的是通过教师的引导和理答,巧妙地将学生的生成性质疑同文本主旨理解、主题升华、文章表达手法等融为一体,把学生的思维引向更深层次。

(三)教给质疑方法,学习质疑

学生质疑的前提是会生疑。课程标准中提出“学习辨析、质疑、提问等方法”,说明质疑是一项方法技能,是需要经过实践、训练、指导才能掌握的。

1.鼓励质疑

允许学生提出任何质疑,可以是课文的某个词语、某处标点、某个句子、某幅插图,可以针对课题、作者、文章结构,还可以针对难点、关键点、矛盾点等等。允许学生向任何人质疑,可以向教师质疑,向同学质疑,甚至可以向自己质疑。教师以鼓励为主,让每位学生感受到:质疑是被许可的。在这样的环境中,“不懈质疑”将不是空话。

2.反馈质疑

对学生的质疑要给予具体的反馈,提供支持。有些学生没有掌握质疑方法,教师可以利用小组或班级讨论解释不同类型的问题,教给学生对某一类问题的质疑方法,并且安排练习,让“学习质疑”落到实处。

3.示范质疑

课堂上教师可以示范质疑,与学生分享问题。比如教师提出一个没有思维含量的问题,让学生分析问题不好在哪里?或者教师提出一个需要深度思考的问题,学生分析为什么这样的问题难回答?还可以出示学生提出的优秀问题,让学生阐述自己的质疑方法和思路,为其他同学提供可借鉴的经验。

学起于思,思源于疑。关注学生学情,给学生创设质疑的条件,教给学生质疑的方法,引导学生对语言文字、篇章结构进行探究,辩证地思考问题,定能够调动学生的思维潜能,逐渐进入思辨的佳境。

三、搭建支架,促进有理有据表达

语言是思维的工具,思维是语言的内涵。搭建适切的语言支架促进有理有据的表达,是训练审辩式思维的有效途径。具有开放性、思辨性的练习题指向高层次阅读能力和高阶思维,这类思辨性的练习题可作为课堂学习活动的任务驱动问题,发展思维能力。如五年级下册第六单元《跳水》一课教师设置的两道题目:

(1)读船长的话,猜一猜船长当时是怎么想的,并写一写。

(2)你赞成船长的做法吗?结合课文内容,谈谈你的想法,至少写出两点理由。

这两道题指向学生思维的逻辑性和辩证性,“猜一猜船长当时是怎么想的”要猜想船长的思考过程,学生需要从文本中寻找证据,结合情境进行综合分析,提炼理由。“你赞成船长的做法吗?”属于评鉴类问题,学生需要辩证判断船长行为的可行性,教师可以组织学生讨论、假设、推断,结合文本内容和生活常识,不断求证,提取足够的证据来支撑自己的判断。在学生表达过程中,教师可以通过提问或追问引导学生,如你的答案或者观点是什么?你的理由是什么?你这样推理是基于什么证据或知识?通过这样的方式能够帮助学生养成“我的观点是什么,理由是什么”等思维习惯,从而教会学生在面对问题时如何正确分析、判断和推理。

在学生有理有据的表达过程中,学生需要运用解释、分析、推论、评价与自我调整等思考方式,这些思考方式就是审辩式思维的核心技能。课堂学习中,教师引导学生在“自主探究——交流展示——自我反思”的闭环系统中培养积极动脑、基于证据思考和表达的能力。

审辩式思维是一种深度学习的思维方式,教师要让学生成为独立的思考者和阅读者,善提问,会质疑,能有理有据地表达,让审辩式思维的发展真正落地。

参考文献:

[1]毕本弓.申辩式思维课堂教学模式探索[J].语文教学与研究,2018(15):86-90.

[2]江丽丽.彼此关联 相互印证——小学古诗词群文阅读组文策略初探[J].名师在线,2022(35):7-9.

[3]江剑锷.由“光着头”产生的歧义想起[J].新教师,2014(04):7.

[4]魏小娜,陈永杰.小学语文“思辨性阅读”教学探析[J].语文建设,2022(08):16-19+75.

[5]谢小庆.审辩式思维[M].上海:学林出版社,2016.

[6]何源.统编小学语文四年级教科书编排思路与教学建议[J].小学语文,2019(Z2):20-32+39.

[7]刘荣华.统编教材阅读思辨性问题的编写特点及教学价值[J].小学语文教学,2022(10):10-12.

[8]沙鲁丽.以小见大,抓细节悟真情[J].语文世界(教师之窗),2022(09):16-17.

发挥数学魔术的育人价值

李志军

数学魔术融入小学数学教学的主要目标是服务于学生的数学学习,丰富学生的学习经历,带给学生不同的学习体验,在魔术操作、探究中实现“玩魔术、做数学”,从而让学生在深度理解数学知识的同时,感悟数学思想,学会数学思维,落实核心素养的培养目标。

1.用数学的眼光欣赏数学魔术

在数学教学中融入数学魔术,最终目标是学生数学素养的提升。因此,数学魔术要有数学味,要方便操作,更重要的是要引导学生学会用数学的眼光去欣赏,能透过语言、动作等看到数学的本质。

2.用数学的思维探究数学魔术

对数学魔术原理的探究是核心,除了要符合学生的年龄特征,遵循学生的学习规律,更要让学生感悟其中的数学思想方法,让学生学会思维。

3.用数学的语言揭示数学魔术

数学魔术是以数学本质和数学原理为支撑的。教学中,教师要引导学生用规范的数学语言去揭示其隐含的数学本质和数学原理。