基于文献计量的国外译者行为相关研究考察

摘 要:译者是翻译活动的中枢,受到国内外翻译学界的广泛关注。本研究借助文献计量法考察了Web of Science 核心数据库中涉及译者行为的文献,研究结果显示:①国外学界使用社会学概念、批评话语分析范式和实证—实验法探讨经典文本翻译行为、自译行为、俚语翻译行为、译者搜索和修正行为、译者行为和心理认知;②国外学界尚未形成“译者行为”特定研究领域,往往借译者行为之名,行翻译社会学研究、翻译过程研究、译者能力研究和翻译认知研究之实。国外研究零散发展,附属于其他译学领域,而我国已形成术语完备、理论成形、方向聚焦、课题多元的译者行为研究领域。国外广泛使用的语料库法、民族志法、实验法以及三角互证法等主流研究方法对我国译者行为研究具有借鉴意义。

关键词:文献计量;国内外译者行为;译者行为批评;译者研究;对比分析

[中图分类号]H315.9 DOI:10.12002/j.bisu.534

[文献标识码]A [文章编号]1003-6539(2024)04-0116-17

引言

中国本土译学理论“译者行为批评”经过多年的理论发展和实践检验后,已经作为词条被收录于《中国大百科全书》(第三版,2021年出版)。伴随着该理论的发展和四届“译者行为研究”论坛的召开,我国译者行为研究表现出原创性、术语化、理论化、领域化的“显学”特征。在此背景下,开展“中外译者行为研究对比分析”的课题既有必要,也有意义。

国外有译者行为研究吗?Holz-Mänttäri的译学术语translatorisches handeln聚焦翻译职业化特征,将翻译活动置于社会文化语境之中,强调译者与其他翻译活动参与者之间的互动与合作(Holz-Mänttäri,1984:91-92),但这并非严格意义上的“译者行为”,而是泛指译者在跨文化交际中所做的各种工作,如双语转换、技术性写作、提供专业咨询服务等(Nord,1997:141),其本质是广义翻译行为论。Wilss(1996)虽未将translator behavior用作译学术语,也未明确界定其内涵和外延,但他的研究表明译者的策略选择、信息加工等行为是翻译活动中的客观存在。还有观点认为,翻译规范控制译者的行为表现,对译者的行为具有约束作用(Toury,1995:53);译者在实践中的策略选择会下意识地受自身惯习影响,译者行为是内化的译者惯习的外在表现形式(Simeoni,1998;Sela-Sheffy,2005)。由于这些研究在论及译者行为时并没有明显的术语化、体系化特征,但又皆与“译者”在翻译实践中的策略选择、信息加工、资料查询、提供建议等“行为”相关,所以本文将之称为“译者行为相关研究”,并未采用作为领域名称的“译者行为研究”,而周领顺(2023a)所说的译者行为三大研究阵列只是相对而言的一种说法,除了中国的“译者行为批评”研究队伍外,另外两个阵列也都是相关研究。

本研究采用文献计量方法中的描述统计分析法、内容分析法和知识图谱法(穆雷、邹兵,2014:20),结合Excel 2010、AntConc 3.5.8和VOSviewer 1.6.20软件,梳理国外译者行为相关研究文献,呈现其总体趋势,勾勒其实质特征,并与国内译者行为研究兼作对比,厘清异同。这既有利于揭示国外相关研究的本质特征,也有利于为国内译者行为研究提供借鉴,还有利于推动中国本土翻译理论“译者行为批评”的国际传播,参与国际译学对话,解决国际上翻译批评研究主观性过强、对译者关注不够(Chesterman,2009;Huang amp; Xin,2020)以及译者研究理论基础薄弱(Huang,2023)等问题,为国际学界的翻译批评研究和译者研究提供“中国方案”。

一、研究设计

20世纪90年代末到21世纪初,西方翻译学界出现了以Douglas Robinson和Lawrence Venuti等为代表的“译者中心学派”,他们“强调译者在翻译中的地位”(潘文国,2002:18)。“译者”一词开始频繁地出现在外文书名和期刊文献标题中,比如“The Translator’s Turn”“Translator’s Invisibility”“The Pivotal Status of the Translator’s Habitus”等。在这一时期,翻译学和其他学科都趋于将“个人”(individual)置于学术研究的中心(Kaindl,2021:9),因此,本研究主要考察这一时期(2001—2023)在国际核心期刊上发表的相关文献。

1. 数据来源

通过Web of Science核心合集数据库的高校端口进行文献检索,方法如下:

①选择Web of Science的SSCI、Aamp;HCI和ESCI 3个子数据库,文献发表时段设定为2001—2023年。鉴于研究对象为“译者行为相关文献”,所以采用双主题词“AND”并列检索,主题词1设置为“translator behavior OR translator’s behavior OR translatorial behavior OR translational behavior OR translating behavior OR translation behavior”(检索结果已包含英式拼写behaviour);主题词2设置为“translator”,以确保检索结果全部为翻译研究类文献。

②将“行为”的英文对应词behavior替换为语义相近的action、performance、act和conduct,以求尽可能全面地检索涉及译者行为相关研究的文献。经人工识别剔除重复文献和不相关文献后,累计获得106篇外文期刊文献(最后检索日期为2023年12月31日)。

2. 研究问题

主要研究问题如下:①自进入21世纪以来,国外译者行为相关研究总体进展如何?②国外研究有哪些热点主题?主要运用了哪些理论范式和研究方法?表现出何种本质特征?③国内外研究有哪些异同?国外研究对我国译者行为研究有哪些启示?

二、数据分析与讨论

1. 发文年份分布

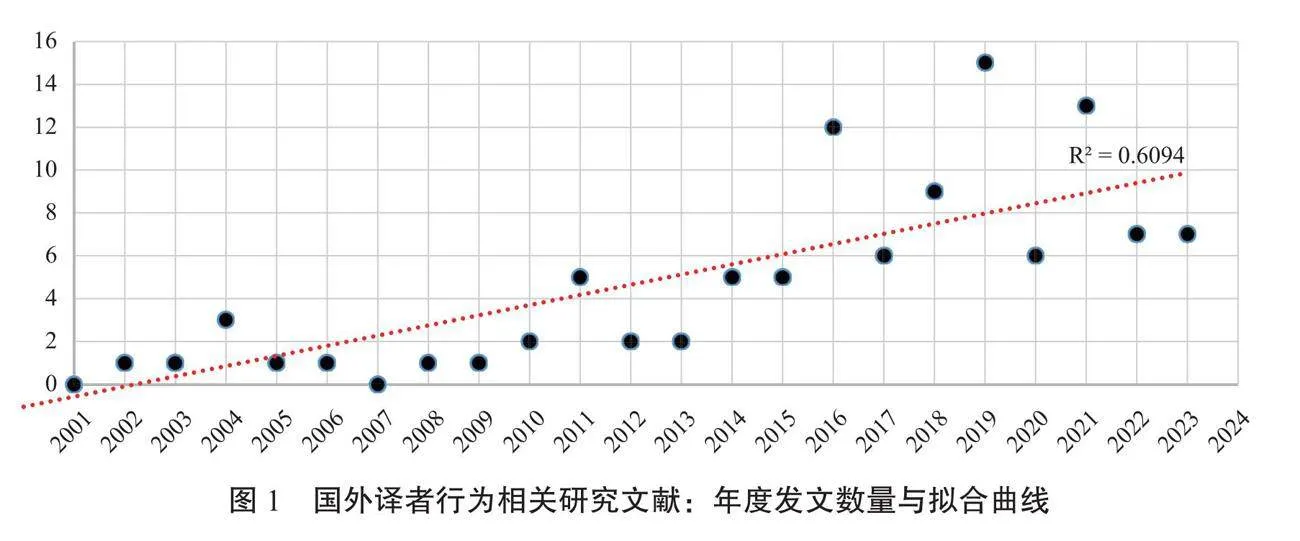

如图1所示,2001—2023年,国外发表的译者行为相关研究文献在数量上总体呈曲折上升的发展态势:2001—2009年,年度发文量较少,2001年和2007年甚至未检索到任何相关文献;2010—2015年,年度发文量稍有波动,2011年达到了5篇,此后发文量略有回落;2016—2021年,年度发文量出现了3个峰值,分别是12篇(2016年)、15篇(2019年)和13篇(2021年),其间个别年份发文量略有下降,但拟合曲线相关系数值(R2)为0.6094,说明该时期相关研究总体上呈稳中求进的良性发展趋势。

图1显示,2009年前后的发文量差异明显,原因或可归结为翻译社会学研究和译者研究的发展。首先,翻译社会学研究将翻译视为一项社会活动,由于探究个人行为和社会结构的互动关系是社会学研究的主要目标(Buzelin,2013:186-187),所以翻译社会学研究时常论及社会场域中的译者行为(Sela-Sheffy,2005;Meylaerts,2010;王军平,2020)。其次,Chesterman(2009:19)提出将“译者研究”列为翻译研究的子领域,并将译者研究划分为文化、认知、社会三大分支方向,其中社会方向主要关注口、笔译者在翻译活动中的显著行为、译者社会网络、社会地位、工作过程以及译者与翻译活动中其他群体的关系等。虽然Chesterman(2009)没有将“译者行为”单列为译者研究中的具体领域,但他提到“translators’/interpreters’ observable behaviour”(口、笔译者的显著行为),这说明“行为”是译者研究中的重要对象,从2010年开始,围绕“译者”展开的研究越来越多,而作为研究对象的“译者行为”也得到更加全面的考察。无论是翻译社会学研究,还是Chesterman勾勒的译者研究,都涉及译者行为,并且将“译者”和“社会”联结,提倡在社会情境中研究译者。

2. 热点主题

学术论文标题和摘要有助于突出研究的主题和方向。基于106篇文献的标题和摘要,本研究自建微型语料库,该库包含3475个类符和20 416个型符。将该库载入检索工具AntConc 3.5.8,使用Word List词表统计功能,过滤冠词、介词、连词以及article、paper等无实际主题意义的词,自动生成前50位高频实词列表,如表1所示。

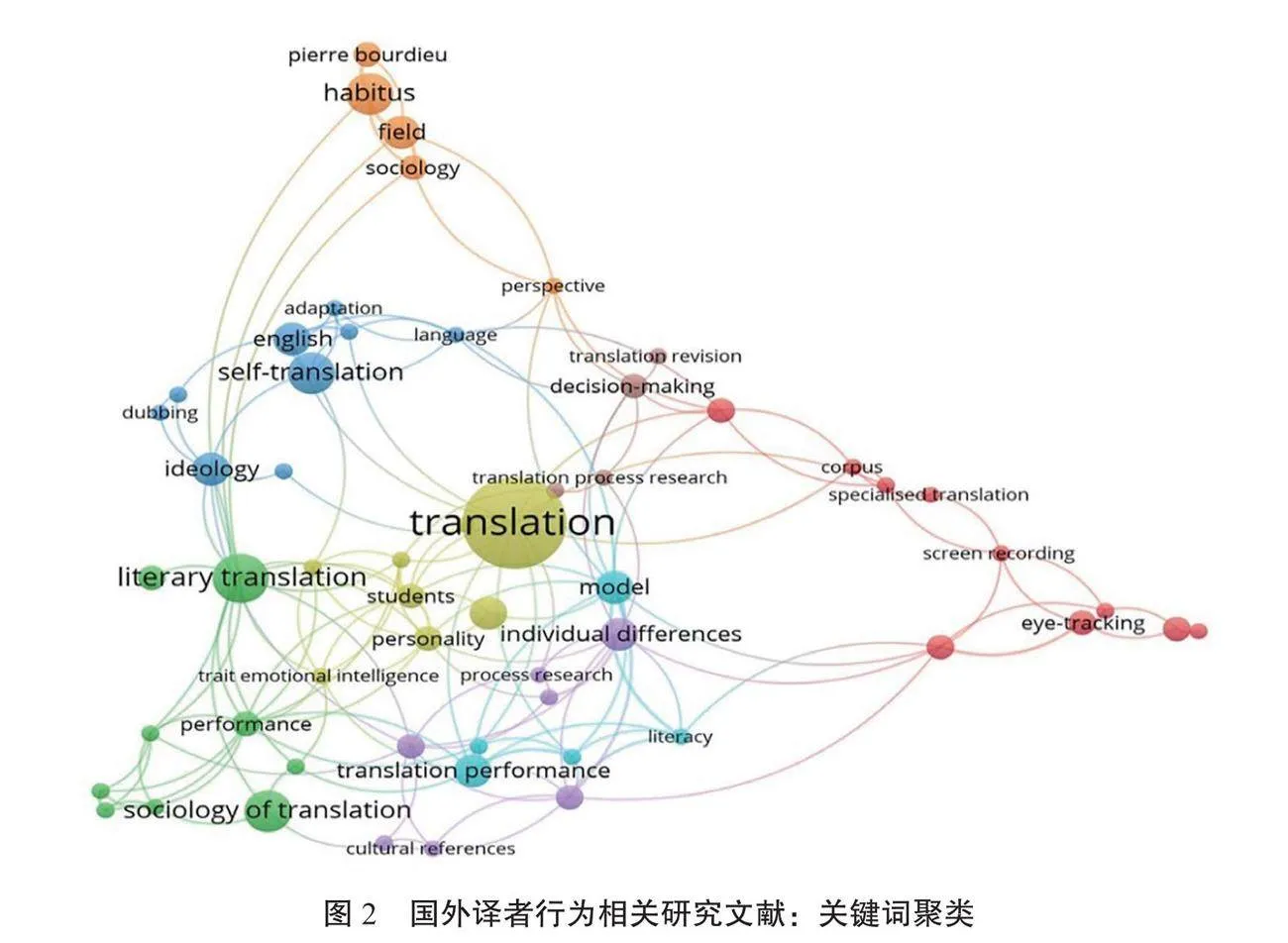

文献标题和摘要中的高频词反映了备受学界关注的研究主题。表1表明,国外相关研究主要考察译者在文学(literary)翻译活动中的角色(role),关注其在具体的翻译过程(process)中有什么样的行为表现(behaviour/behavior/performance),既从语言层面(linguistic)和认知层面(cognitive)展开研究,也从译者的文化背景(cultural)和社会因素(social)等方面进行相关探讨,既注重职业(professional)译者的行为,也观照翻译学习者(students)的行为表现,并尝试为译者培训提供启示。根据计量软件VOSviewer 1.6.20提供的关键词聚类图谱(见图2),并结合检索到的文献内容,本文将国外研究主题分为5类:①经典文本翻译行为;②自译行为;③俚语翻译行为;④译者搜索行为和修正行为;⑤译者行为与心理认知。之所以划分为这5类,主要有两方面的原因:一是依据相关研究主题的发文量,如探讨经典文本翻译策略选择行为的研究发文量较大,这些文章都被归为“经典文本翻译行为”类;二是依据翻译研究的前沿趋势,如自译现象、译者修正行为和译者心理认知等主题均与“译者”相关,与Chesterman(2009)提出的译者研究中三大分支的分类相契合,并且这些研究主题多涉及译者的具体行为表现,如改编行为、网络信息搜索、译文检查与修改等,本研究根据样本文献在研究内容上的共性和聚类特征,将之分别归入相应的主题类别。

图2 国外译者行为相关研究文献:关键词聚类

下面对5类主题进行详细说明:

经典文本翻译行为。就宗教经典而言,Ó Muireartaigh(2012)揭示了禅宗佛教文本英译行为受译者所处社会网络群体的影响;Berneking(2016)探讨了《圣经》译者的社会角色和社会网络关系对翻译行为的影响;Bayri(2019)认为译者早期的欧洲社会文化惯习影响《古兰经》英译的词汇选择。对于文学经典来说,译者在翻译过程中的行为干预通常都出于特定的个人目的或社会目的。例如,Liang(2016)发现中国台湾译者在翻译美国奇幻小说时所表现出的“原文导向型”行为倾向主要受严复翻译思想和全球化进程的影响;Ketola(2017)发现芬兰译者在翻译经典图画书时会自行增添惊悚元素来约束本国儿童日常行为。

自译行为。关于自译究竟是忠实传译行为还是改写行为这个问题,Al-Harahsheh amp; Al-Omari(2019)认为,自译实为改写原作的过程,自译者没有遵循“忠实”的翻译原则,而是通过添加、删减和改写等策略使译著成为事实上异于原著的新作,以便使其适合目标读者的文化和意识形态。Meylaerts(2010)基于译者信件,发现文学地位、语言教育背景、生活状态和社会轨迹均会对双语社会中文学自译者的翻译行为产生根本性影响。Pisanski Peterlin(2019)依据访谈数据考察了学术话语自译中的翻译方向、调适和改编行为。

俚语翻译行为。译者在处理影视字幕中的种族歧视语时,其策略行为会受社会文化、语言特殊性和规范主义等因素的影响(Keating,2014),而译者的“淡化”行为以译入语文化、意识形态和观众心理为导向(Khalaf amp; Rashid,2016);Aktener(2019)还探讨了土耳其的审查制度对含有粗俗语的著作翻译/出版行为的影响。这些研究表明,除了双语转换中的语言因素外,译入语的文化规范、社会意识形态、受众心理、国家审查制度等语言外部因素共同影响译者和出版社的翻译行为选择。

译者搜索行为和修正行为。基于语言学习者、翻译学习者和职业译者的键击数据,Johnsen(2014)发现译者的翻译经验会影响其标题修正行为;Shih(2019)分析了翻译学习者使用搜索引擎、输入查询项、深度挖掘页面信息等网络搜索行为。研究者通常采用实证方法考察职业译者或翻译学习者的搜索/修正行为,将职业译者与翻译学习者的行为进行对比分析,从而为译者培训提供学理支撑(Başer amp; Çetiner,2022)。

译者行为与心理认知。译者行为特征是探索翻译认知过程的重要窗口(李德凤,2017),随着心理学和认知科学的发展,国际译学界积极探索译者自身心理情感因素对翻译过程中译者行为的影响。Hubscher-Davidson(2009)借鉴人格心理学的概念和方法,探究性格特征和个人情绪两方面因素与译者行为、译文质量间的关系。她发现,译者的个人直觉和特质情感是影响译者行为的潜在因素,进而可能影响翻译效果(Hubscher-Davidson,2013),情绪调节力较高的译者更擅长处理文本中的情感表达(Hubscher-Davidson,2016)。在此基础上,Cifuentes-Férez amp; Fenollar-Cortés(2017)和Naranjo(2022)进一步考察了个人自尊、情绪调节和情感表达对翻译学习者行为表现的影响。

2009年以来,国外刊物发表了较多与译者行为相关的实证研究文章,文献中通常包含translator behavior(如:Hubscher-Davidson,2009;McDonough Dolmaya,

2011;Johnsen,2014)和translators’ behavior(如:Liang,2016;Aktener,2019;

Monzó-Nebot,2021;Naranjo,2022)等表述。透过现象看本质,国外学界通过研究译者在整个翻译活动中的各种行为表现,探讨译者自身因素(如译者性格、特质情感、译者身份、译者目的、译者翻译观念、翻译经验等)和外部社会因素(如社会网络群体、受众心理、出版商利益、译入语文化规范、社会意识形态、国家审查制度等)对译者行为的影响。这种对译者翻译活动影响因素的分析,实际上是将“译者行为”置于翻译社会学研究、翻译过程研究、译者能力研究、翻译认知研究等领域内进行考察,“译者行为”虽然是各领域中的一个考察对象,但不是内部核心,因而居于次要地位,表现出“依附”“单向”的关系,缺乏独立性。也就是说,国外学界并非志在将“译者行为”发展成特定领域,而是借译者行为之名,行翻译社会学研究、翻译认知研究等译学研究之实。

3. 理论视角与研究方法

在理论层面,国外学界译者行为相关研究主要运用了社会学理论概念和语言学的批评话语分析范式。例如,有些研究直接使用“惯习”“场域”和“资本”等社会学概念解释译者行为(如:Berneking,2016;Liang,2016;Bayri,2019;Monzó-Nebot,2021),也有些研究使用微观社会学理论模型(Ó Muireartaigh,2012)。但无论采用哪一种理论概念或模型,它们都属于翻译社会学研究,因为翻译活动是社会活动的一部分,在社会大环境中,译者的行为受到各种社会因素的影响和制约,因此借鉴社会学理论可谓“名正言顺”。另一个常用理论是批评话语分析理论,该理论虽属语言学领域,但有别于传统语言学理论,它将话语看作一种社会实践(Fairclough,1992),旨在揭示话语和社会之间的互动关系,认为翻译是“译者参与社会活动、体现其意志、实现其目的的一种方式”(田海龙,2017:62),所以也有研究使用批评话语分析的理论范式和核心概念来揭示隐藏于译者行为背后的意识形态和译者态度(如:Keating,2014;Al-Harahsheh amp; Al-Omari,2019)。

国外译者行为相关研究主要采用的研究方法包括:译文分析法、语料库方法+译文分析法、民族志方法+译文分析法、译者实验法、三角互证法等5种。首先,许多研究者借用社会学理论或批评话语分析范式分析译者行为(如:Ó Muireartaigh,2012;Al-Harahsheh amp; Al-Omari,2019),不过这种译文分析法虽应用广泛,但分析过程和研究结论都难免过于主观,因而有研究将偏重定量统计的语料库方法和译文分析法相结合(如:Keating,2014;Khalaf amp; Rashid,2016),这有助于更好地观察译者行为规律,研究过程和结论也更为客观。与此同时,民族志方法也十分受国外学界青睐,研究者通过考辨译者的私人信件(如Meylaerts,2010)、日志博客(如McDonough Dolmaya,2011)以及对译者进行访谈(如:Greenall,2015;Pisanski Peterlin,2019)等方法搜集一手资料,了解译者在翻译活动中的真实想法和意图,探究这些想法和意图如何影响其行为,进而结合译本分析译者行为,契合译者研究的“描述性”和“译者为本”的属性。此外,译者实验法表现为研究者使用有声思维(Cifuentes-Férez amp; Rojo,2015;Başer amp; Çetiner,2022)、屏幕录制(Shih,2019)、键盘记录(Johnsen,2014)、人格测试(Hubscher-Davidson,2009/2016)等方法对受试译员展开实验,以便考察译者在具体翻译任务中的搜索、修正、认知等行为。最后,研究者还可以综合使用语料库方法、民族志方法和译文分析法进行研究(如:Liang,2016;Aktener,2019),这种研究方法便是三角互证法。多种研究方法交互验证,可以提高研究信度和效度,例如民族志方法对于语料库辅助的译者行为分析具有很好的支持和补充作用。

三、中外研究异同对比

国内外研究在本质特征和理论方法上差异明显,而在发文进展和热点主题这两方面则既有相似之处,也有不同之处。国内译者行为研究主要包括“译者行为批评研究阵列”和“译者行为应用研究阵列”(周领顺,2023a:18),后者主要借助社会学理论开展译者行为研究,在研究本质、理论模式和研究方法上与国外研究并无明显区别。这里主要讨论国内译者行为批评研究阵列和国外译者行为相关研究之间的异同。

就研究的本质特征而言,国外学界借译者行为之名,行翻译社会学研究、翻译过程研究、译者能力研究和翻译认知研究之实,研究规模零散,自身尚未形成领域化发展趋势。“译者行为”的英文表述或只是translator和behavior两个词的简单连用,或为名词所有格形式,指向的都是翻译实践层面,是翻译过程中译者的具体行为,而不是对“译者行为”的理论化抽绎(周领顺等,2024)。相比而言,“译者行为批评”为我国译者行为研究术语化、理论化、领域化提供了强有力的理论支撑,国内已形成术语完备、理论成形、方向聚焦、课题多元的研究领域,具有独立的学派特征。值得一提的是,因为研究领域具有系统的层次性,所以译者行为研究并不是孤立发展的。从研究属性及其上下关系来看,译者行为研究属于“译者研究”“翻译批评”和“翻译社会学”等领域的次系统,但它自身的应用研究主题和理论体系建设能够为这三大领域提供学理养分,有效地填补这三大领域内理论体系和概念系统的空缺(周领顺,2023a:19),所以译者行为研究与这三大领域是双向互补的关系,这与国外译者行为相关研究本质上表现出来的“单向”“依附”“零散”等特征截然不同。正如《北京第二外国语学院学报》执行主编周长银教授在全国第二届“译者行为研究”论坛上所言:“我国翻译研究学者在十多年前就有了理论自觉,经过这些年的发展,译者行为研究的理论体系日臻成熟,研究成果愈加引人注目。译者行为批评视域的译者行为研究,填补了‘翻译批评’‘译者研究’‘翻译社会学’甚至‘应用翻译研究’理论话语的某些空白,丰富了中国哲学社会科学的话语体系,具有极大的战略意义和现实价值。”

在理论视角和研究方法上,国外研究倾向使用社会学的理论概念和语言学的批评话语分析范式作理论指导,借鉴语料库语言学、认知心理学的实证—实验范式,灵活运用多种研究方法,来提高研究过程和结论的客观性和科学性。国内研究虽然反对传统单一的“文本中心”批评模式,但这并不意味着要与传统割裂(因为没有文本,何来译者),在经历了“行为 - 文本视域”的理论建构与实践检验后,目前正处于“行为 - 社会视域”评价系统的建构阶段,目标是在“以人为本”的研究内核中形成“译者中心”和“社会中心”双中心平衡、“文本 — 行为 — 社会”三位一体的译者行为评价系统(周领顺,2022b,2023a/b),该系统内部的“文本 - 语言视域”“行为 - 文本视域”以及“行为 - 社会视域”相互关联、由内而外、层层递进,所以说,“译者行为批评”本身是一个外部框架明确清晰、内部结构不断细化的评价理论体系,“译内行为”“译外行为”“译者角色化”等核心术语有助于对现实翻译问题的辨析。此外,在近3届(第二至四届)“译者行为研究论坛”上,都有研究采用“译者行为批评+×理论”(×为其他学科理论视角)模式的双理论、多理论视域,融合数据挖掘和语料库分析等技术手段(黄鹂鸣,2022:68),推动了国内译者行为研究的理论建设与应用探索。

就发文进展而言,2009年以来国外学界开展了较多涉及译者行为的实证研究,但未有建构理论模式之意;国内译者行为研究的领域开辟和理论建构肇始于2010年(周领顺,2019:21),2014年以来发文量渐长,在译者行为理论完善和应用探索等方面成果丰硕(陈静等,2021)。这说明国内外学界都逐渐跳出传统文本层面的双语对比和翻译技巧讨论,越来越重视翻译活动中的“译者”及其“行为表现”。虽然国外译者行为相关研究并不以理论建构为旨归,主要是对译者实践活动的应用分析,但“开展‘以人为本’的翻译研究是国际译学界的一个趋势”(周领顺,2022a:78)。

国外研究呈现了5个热点主题,其中部分主题在我国译者行为研究中也有讨论,且极具中国特色。首先,国内众多研究探讨了《三国演义》、毛泽东诗词等经典文本外译的个体/群体译者行为(如:李鹏辉、高明乐,2020;李正栓、张丹,2021;赵国月,2022),体现了我国译者行为研究主动接轨中华文化“走出去”的良好趋势。其次,汉语中存在“乡土语言”等中国特色俚语表达,国内诸多研究关注对“乡土语言”英译者的行为评价(如:黄勤、余果,2017;周领顺等,2022;王峰、乔冲,2023)。再次,译者行为的心理认知研究是对翻译过程和译者行为本身的考察(Hubscher-Davidson,2009;李德凤,2017),近3届“译者行为研究”论坛主题之一便是“口笔译过程中的译者行为研究”或“译者行为过程研究”,在论坛的报告中,胡显耀(2023)认为翻译的社会认知研究为译者行为研究提供了新的概念工具、框架和方法;谭业升(2024)从认知翻译学视角探讨译者行为概念的层次和具身认知属性;潘冬基于译者的认知机制和语境模型建构译者行为模型;周忠良探究国家翻译实践环境中译者情感认知与译者行为之间的关系。然而,从数量上看,该方面研究在国内寥若晨星。国际学界关注译者人格特质与译者情感对译者行为的影响,而译者个性、人格和情感都属于心理认知的研究范畴,今后国内学界在探讨许渊冲等译家行为时不妨开展译者个性与翻译思想、译者行为间的关系研究(周领顺,2022a:81-82)。

结语

我国译者行为研究处于完善理论体系、细化内部概念、用事实检验理论的发展过程中,在描写译学范式内走“文本 — 行为 — 社会”三位一体的批评路径,因而拥有“自洽的发展逻辑”(傅敬民、喻旭东,2021:128)。在未来,译者行为研究既要立足学术创新,也要对接社会需求,坚持问题导向意识,不断“深耕细作”,适当借鉴国外相关研究的范式和方法,在如下几个方面着力发展:

首先,在理论建设层面,译者行为研究迈上了“文本 — 行为 — 社会”三位一体评价系统建设的新征程。三位一体评价系统有其自身的学理性和操作性(周领顺,2024),是译者行为研究思想系统性、一体化发展至今的最新研究模式(马冬梅,2024)。“行为 - 文本视域”评价系统“容易将社会元素边缘化,造成社会元素‘灯下黑’”(周领顺,2022b:6),所以需要建构“行为 - 社会视域”评价系统,重点考察译者身份转变、译者行为社会化、译者行为与译本传播和接受等众多社会元素的互动关系等。该评价系统的建构需要走进影响翻译活动的各个社会元素中,尽可能地获取充分的事实资料和实证数据,必要时可借助传播学、受众研究等邻近学科的理论概念,共同致力于解决“文本 — 行为 — 社会”评价系统建设中遇到的各种新问题、应对新挑战,这既能丰富译者行为理论的“本体内生增长研究”,也有助于完善“本体体系和外部体系结合增长研究”(李正栓、张丹,2023:27)。

其次,在应用探索层面,当前研究主要聚焦文学经典外译,正如傅敬民、袁丽梅(2022:99)所言:“文学翻译研究仍然占据着翻译研究的话语中心,现有的翻译家研究大多局限于文学翻译家研究,使翻译史研究、译者研究与我国社会发展现实脱节。”我们在关注文学经典翻译的同时,也要在学术经典外译、科技经典外译等方面给予译者行为更多关注,持续深入开展“经典文本外译行为研究”课题,顺应中华文化“走出去”的国家战略。此外,还应关注新闻话语、影视戏剧、政治文献中的“乡土语言”使用及其外译情况,比如影视字幕中的“乡土语言”翻译就值得从译者行为的角度切入研究。

最后,在具体的研究设计层面,国内研究可以尝试运用三角互证法,将语料库辅助的译者行为分析和民族志方法进行结合,因为译本“并不单是译者翻译行为的文本化结晶,而是多个行为主体合作与妥协的结果”(王祖华,2021:83),使用单一的译文分析法考察译者行为有其局限性。“如不考虑其他翻译活动参与者以及影响要素,就将翻译产品的质量优劣归因于译者,这既不严谨也不公平。”(骆雯雁,2022:58)译者行为和社会的关系,除了译者作为社会人与社会发生联系外,还涉及译文生产、改造、出版、传播、宣传等整个链条的互动(陈静、周领顺,2022:9),因而三角互证法有助于研究者在“文本 — 行为 — 社会”三位一体评价模式内加强对真实数据的分析和解读。例如,在开展“自译行为研究”课题时,研究者可自建汉英平行语料库,借助语料库数据穷尽性地考察原著中文化专有项的英译情况;译著中的增添、删减、置换等文本内容上的改动究竟是译者所为,还是出版社编辑的个人行为,又或是出版社得到译者许可后的编校行为,研究者可通过采访自译者、考证自译者日志,或是借助自译者与出版社的往来邮件等一手资料加以客观分析,还可以基于多份不同时期的译者手稿对译者行为作历时考辨,在现有译本的基础上全方位、多角度地评价并诠释译者行为,从而不断提高研究的客观性和解释力。

参考文献:

[1]AKTENER I. Censorship and literary translation in Turkey: Translating obscenity after The Soft Machine and Snuff court cases[J]. Neohelicon,2019(1):347-367.

[2]AL-HARAHSHEH A M amp; AL-OMARI M M. Self-translation: A faithful rendition or a rewriting process? Haikal’s Autumn of Fury as an example[J]. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies,2019(1):144-157.

[3]BAŞER Z amp; ÇETINER C. Examining translation behaviour of Turkish student translators in scientific text translation with think-aloud protocols[J]. Meta,2022(2):274-296.

[4]BAYRI F. Li-qawmin yatafakkarūn (Q.30: 21): Muhammad Asad’s Qur’anic translatorial habitus[J]. Journal of Qur’anic Studies,2019(2):1-38.

[5]BERNEKING S. A sociology of translation and the central role of the translator[J]. The Bible Translator,2016(3):265-281.

[6]BUZELIN H. Sociology and translation studies[C]//MILLÁN C amp; BARTRINA F. The Routledge Handbook of Translation Studies. London:Routledge,2013:186-200.

[7]CHESTERMAN A. The name and nature of Translator Studies[J]. Hermes-Journal of Language and Communication in Business,2009,42:13-22.

[8]CIFUENTES-FÉREZ P amp; FENOLLAR-CORTÉS J. On the impact of self-esteem, emotion regulation and emotional expressivity on student translators’ performance[J]. Vigo International Journal of Applied Linguistics,2017,14:71-98.

[9]CIFUENTES-FÉREZ P amp; ROJO A. Thinking for translating: A think-aloud protocol on the translation of manner-of-motion verbs[J]. Target,2015(2):273-300.

[10]FAIRCLOUGH N. Discourse and Social Change[M]. Cambridge:Polity Press,1992.

[11]GREENALL A K. Translators’ voices in Norwegian retranslations of Bob Dylan’s songs[J]. Target,2015(1):40-57.

[12]HOLZ-MÄNTTÄRI J. Translatorisches Handeln: Theorie und Methode[M]. Helsinki:Suomalainen Tiedeakatemia,1984.

[13]HUANG Liming. A review of literary translator studies[J]. Onomázein,2023(1):229-233.

[14]HUANG Qin amp; XIN Xiaoxiao. A bibliometric analysis of translation criticism studies and its implications[J]. Perspectives,2020(5):737-755.

[15]HUBSCHER-DAVIDSON S. Personal diversity and diverse personalities in translation: A study of individual differences[J]. Perspectives,2009(3):175-192.

[16]HUBSCHER-DAVIDSON S. The role of intuition in the translation process: A case study[J]. Translation and Interpreting Studies,2013(2):211-232.

[17]HUBSCHER-DAVIDSON S. Trait emotional intelligence and translation: A study of professional translators[J]. Target,2016(1):132-157.

[18]JOHNSEN Å. Revision and cohesion in translation[J]. Translation and Interpreting Studies,2014(1):70-87.

[19]KAINDL K. (Literary) Translator Studies: Shaping the field[C]//KAINDL K,KOLB W amp; SCHLAGER D. Literary Translator Studies. Amsterdam:John Benjamins,2021:1-38.

[20]KEATING C M. The translation of ethnonyms and racial slurs in films: American blackness in Italian dubbing and subtitling[J]. European Journal of English Studies,2014(3):295-315.

[21]KETOLA A. Peter Rabbit in the garden of terror: Patronizing the reader in picturebook translation[J]. Bookbird: A Journal of International Children’s Literature,2017(3):12-19.

[22]KHALAF A S amp; RASHID S M. Attenuating obscenity of swearwords in the amateur subtitling of English movies into Arabic[J]. Arab World English Journal,2016(1):295-309.

[23]LIANG W W C. Translators’ behaviors from a sociological perspective —A parallel corpus study of fantasy fiction translation in Taiwan[J]. Babel,2016(1):39-66.

[24]MCDONOUGH DOLMAYA J. A window into the profession: What translation blogs have to offer translation studies[J]. The Translator,2011(1):77-104.

[25]MEYLAERTS R. Habitus and self-image of native literary author-translators in diglossic societies[J]. Translation and Interpreting Studies,2010(1):1-19.

[26]MONZÓ-NEBOT E. A case study of unquiet translators: Relating legal translators’ subservient and subversive habitus to socialization[J]. Target,2021(2):282-307.

[27]NARANJO B. (Mis)translating sensitive content: The manipulation of source texts under the effects of anger[J]. Translation Spaces,2022(2):234-253.

[28]NORD C. Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained[M]. Manchester:St. Jerome,1997.

[29]Ó MUIREARTAIGH R. Preaching to the converted: D. T. Suzuki’s Zen Buddhism as a case study of a microsociological model of translation[J]. Translation Studies,2012(3):280-295.

[30]PISANSKI PETERLIN A. Self-translation of academic discourse: The attitudes and experiences of authors-translators[J]. Perspectives,2019(6):846-860.

[31]SELA-SHEFFY R. How to be a(recognized)translator: Rethinking habitus, norms, and the field of translation[J]. Target,2005(1):1-26.

[32]SHIH C Y. A quest for web search optimisation: An evidence-based approach to trainee translators’ behaviour[J]. Perspectives,2019(6):908-923.

[33]SIMEONI D. The pivotal status of the translator’s habitus[J]. Target,1998(1):1-39.

[34]TOURY G. Descriptive Translation Studies and Beyond[M]. Amsterdam:John Benjamins,1995.

[35]WILSS W. Knowledge and Skills in Translator Behavior[M]. Amsterdam:John Benjamins,1996.

[36]陈静,黄鹂鸣,尚小晴. 国内译者行为研究20年可视化分析[J]. 外国语文,2021(6):113-121.

[37]陈静,周领顺. 译者行为研究新发展和新思维——周领顺教授访谈录[J]. 山东外语教学,2022(1):1-11.

[38]傅敬民,喻旭东. 大变局时代中国特色应用翻译研究:现状与趋势[J]. 上海大学学报(社会科学版),2021(4):128-140.

[39]傅敬民,袁丽梅. 新形势下我国应用翻译研究:机遇与挑战[J]. 中国翻译,2022(2):97-102.

[40]胡显耀. 翻译社会认知研究的概念、问题和方法——译者行为研究的新途径[J]. 北京第二外国语学院学报,2023(4):37-50.

[41]黄鹂鸣. 译者行为研究:主题多元·理论融合·方法创新——全国第二届“译者行为研究”高层论坛述评[J]. 北京第二外国语学院学报,2022(3):62-69,84.

[42]黄勤,余果. 译者行为批评视域下《黑白李》三个英译本中熟语翻译比较[J]. 北京第二外国语学院学报,2017(4):29-39.

[43]李德凤. 翻译认知过程研究之沿革与方法述要[J]. 中国外语,2017(4):1,11-13.

[44]李鹏辉,高明乐. 民国时期《三国演义》群体译者行为研究[J]. 外语研究,2020(4):77-82,93.

[45]李正栓,张丹. 毛泽东诗词国外英译群体行为研究[J]. 北京第二外国语学院学报,2021(3):16-30,59.

[46]李正栓,张丹. 译者行为批评理论发展研究[J]. 中国翻译,2023(4):22-28.

[47]骆雯雁. 行动者网络理论的名与实及其对社会翻译学研究的意义[J]. 外语学刊,2022(3):55-61.

[48]马冬梅. 周领顺译者行为研究思想的系统性发展[J/OL].北京第二外国语学院学报. (2024-07-03)[2024-07-30]. https://link.cnki.net/urlid/11.2802.H.20240702.1348.002.

[49]穆雷,邹兵. 中国翻译学研究现状的文献计量分析(1992—2013)——对两岸四地近700篇博士论文的考察[J]. 中国翻译,2014(2):14-20.

[50]潘文国. 当代西方的翻译学研究——兼谈“翻译学”的学科性问题[J]. 中国翻译,2002(3):18-22.

[51]谭业升. 译者行为的认知翻译学观[J]. 北京第二外国语学院学报,2024(4):83-100.

[52]田海龙. 作为社会实践的翻译——基于批评话语分析的理论思考与方法探索[J]. 外语研究,2017(3):60-64,71.

[53]王峰,乔冲. 汉语乡土语言英译研究的问题、理论与方法——《汉语乡土语言英译行为批评研究》述评[J]. 中国翻译,2023(2):115-120.

[54]王军平. 社会翻译学视域下“文化性”与“社会性”因素之间的困惑——译者行为研究关键概念刍议[J]. 外语教学理论与实践,2020(3):53-58.

[55]王祖华. 林纾研究的新突破及其启示[J]. 上海翻译,2021(4):80-84.

[56]赵国月. 角色转移下的译者社会化行为——基于三个《西行漫记》汉译本的考察[J]. 翻译季刊,2022(4):19-30.

[57]周领顺. 译者行为研究十周年:回顾与前瞻——兼评“全国首届‘译者行为研究’高层论坛”[J]. 北京第二外国语学院学报,2019(2):21-34.

[58]周领顺. 译者行为研究的人本性[J]. 外语研究,2022a(2):78-83.

[59]周领顺. 译者行为批评“行为 - 社会视域”评价系统[J]. 上海翻译,2022b(5):1-7.

[60]周领顺. 译者行为研究及其理论建设[J]. 中国翻译,2023a(1):16-23.

[61]周领顺. 译者行为批评理论及其应用问题——答研究者(之一)[J]. 北京第二外国语学院学报,2023b(4):6-23.

[62]周领顺. 译者行为评价系统的学理性[J]. 外语导刊,2024(1):106-114,160.

[63]周领顺,等. 汉语乡土语言英译行为批评研究[M]. 北京:社会科学文献出版社,2022.

[64]周领顺,黄鹂鸣,陈龙宇. 译者行为批评理论的称谓问题——答研究者(之四)[J]. 北京第二外国语学院学报,2024(3):15-29.

作者信息:黄鹂鸣,扬州大学外国语学院/荷语鲁汶大学翻译研究中心,225127/3000,研究方向:译者行为研究、重译研究。电子邮箱:huanglm348@163.com

A Bibliometric Approach to International Studies Related to Translators’ Behavior: A Comparison with Translator Behavior Studies in China

Huang Liming

(Yangzhou University, Yangzhou 225127, China; KU Leuven, Leuven 3000, Belgium)

Abstract: Translators play a pivotal role in translation activities, which has received much attention in translation studies both in China and across the world. This study employs a bibliometric approach to examine journal articles related to translators’ behavior in the Web of Science Core Collection database. The research findings reveal that (1) sociological concepts, the Critical Discourse Analysis (CDA) paradigm, and empirical-experimental methods are utilized by the international translation studies community to delve into translators’ behaviors in classical text translation, self-translation, slang translation, web search for translating, and translation revision, as well as to investigate the correlation between translator behavior and psychological cognition; (2) the international community does not regard “translators’ behavior” as a distinct field but addresses it as an object in translation sociology, translation process research, translator competence research, and cognitive translation studies. International studies on translators’ behavior are scattered across various fields of translation studies, whereas domestic studies on translator behavior has developed into a mature research field characterized by practical terms, a systematic theoretical framework, and diverse topics. Nevertheless, frequently used methods in international studies, including corpus-assisted methods, ethnographic methods, experiment-based methods, and triangulation, can also offer valuable insights into China’s translator behavior studies.

Keywords: bibliometric approach; studies on translators’ behavior abroad and in China; translator behavior criticism; translator studies; comparative analysis

(责任编辑:白 雪)