日本“一带一路”新闻话语的批评隐喻分析

摘 要:日本政府对“一带一路”倡议的态度经历了“质疑”“观望”“区域性合作”3个阶段。本文基于自建的《朝日新闻》“一带一路”倡议专题新闻语料库,将批评隐喻分析框架应用于日语新闻语篇,分析新闻话语如何借助隐喻策略来表征日本政府对“一带一路”倡议的认知模式转变。研究发现,在3个阶段中,新闻话语的隐喻策略经历了由冲突类隐喻、旅程类隐喻到建筑类隐喻的阶段性调整,隐隐地再现了由冲突、竞争向局部合作的历时性态度转变。本研究表明,基于新闻话语的批评隐喻分析是客观再现社会行动者主体现实态度、意向和价值判断的有效话语识解手段。

关键词:“一带一路”倡议;批评隐喻分析;语料库;朝日新闻;日本媒体

[中图分类号]H36 DOI:10.12002/j.bisu.535

[文献标识码]A [文章编号]1003-6539(2024)04-0133-14

引言

“一带一路”倡议是新时代中国基于全方位开放、地区和全球发展需要提出的具有开放性、包容性的国际倡议,其国际影响力、合作吸引力不断释放,“朋友圈”越来越大。在这一时代背景下,“一带一路”倡议也成为近几年国内话语研究的焦点之一(如:李贵鑫,2018;何伟、刘佳欢,2019;刘曼,2020),研究者重点从社会文化视角考察西方主流媒体如何描写与解释“一带一路”倡议的话语结构、社会结构及意识形态之间的关系。

日本是中国的重要邻国,且为世界第三大经济体,在“一带一路”沿线国家经营时间长、积累深,在地区事务上具有较强影响力,因此,争取其参与“一带一路”倡议的意义重大(王义桅、崔白露,2018:96)。本文认为,日本政府对“一带一路”倡议的态度先后经历了“质疑”(2013年9月—2015年3月)、“观望”(2015年3月—2017年4月)与“区域性合作”(2017年4月至今)3个阶段。那么,作为促成和引导社会舆论的重要力量,日本主流报纸媒体是如何借助具体的话语策略来表征不同阶段的“一带一路”倡议的呢?

本文基于自建的专题新闻语料库,将批评隐喻分析(Critical Metaphor Analysis)应用于日语新闻语篇,围绕日本政府对“一带一路”倡议所表现出的“质疑”“犹豫”“区域性合作”3个不同态度阶段,从历时角度出发,考察以《朝日新闻》为代表的日本主流报纸媒体是如何借助隐喻策略来表达其价值判断的,从而再现日本政府对“一带一路”倡议的认知模式转变。隐喻(metaphor)是语言评价中重要的话语资源(Steen,2011),借助隐喻策略的识解操作(construal operations)开展新闻话语研究,是将西方的话语理论拓宽至日语新闻语篇的有益尝试,也可为我们厘清日本主流报纸媒体对“一带一路”倡议的立场、观点和态度变迁提供更翔实的语言学证据。

一、理论框架:批评隐喻分析

作为一种重要的修辞手段,隐喻广泛存在于文本之中,只要讲话者有使用隐喻的意图,那么文本中的任何词语都可以充当隐喻(Cameron amp; Maslen,2010)。隐喻在使用的过程中暗含了话语群体对现实的观点和评价,话语群体在选择用什么样的隐喻时充满了自身的情感因素,并借隐喻来激起人们的认同感,以达到劝说目的(武建国等,2020;赵秀凤,2023)。由此可知,隐喻不只是语言修辞层面的装饰品,更是人类的一种认知方式(范振强、郭雅欣,2019:70)。认知视域下的批评隐喻分析综合了批评话语分析、语料库语言学、语用学和认知语言学的研究方法,旨在揭示隐喻所包含的各种有意或无意的话语目的,为我们进一步探索语言与权力、意识形态之间的关系提供了一个新的视角(Charteris-Black,2004)。

Charteris-Black(2004:34-35)提出了批评隐喻分析的3个步骤,即文本层面的隐喻识别、话语层面的隐喻描述以及社会层面的隐喻说明。现阶段的批评隐喻分析多聚焦中英文政治类文本,基于“隐喻识别—隐喻阐释—隐喻解释”的框架从事科学化的文本分析(夏士周、林正军,2020)。隐喻研究的难点在于对隐喻现象的识别与描述,即辨别隐喻是否存在于文本之中,确定文本中的源域(source domain)和目标域(target domain)之间是否存在语义张力(tension)。而隐喻本身也是一个连贯的认知系统,由概念键(conceptual key)、概念隐喻(conceptual metaphor)与具体隐喻表达式(metaphorical expression)构成隐喻的基本逻辑架构,这也是话语隐喻分析的基本研究范式。概念隐喻植根于人的大脑,并由其衍生出各种各样的隐喻表达式,而数个概念隐喻又进一步生成一个统一的概念键,三者是连贯的(Charteris-Black,2004:111)。

然而,国内现行的批评隐喻分析多是基于单一事件的共时研究,缺乏基于社会实践动态维度的、可供操作的历时性隐喻分析“装置”,这也从客观上削弱了批评隐喻分析在揭示隐喻与社会语境动态关系层面的优越性。在研究过程中,我们发现国内外的日语语言学界对隐喻的探讨集中在隐喻的识别、分类以及认知机制的研究(内海彰,2013;姚艳玲、郭宇佳,2023)等方面,这为批评隐喻分析在日本语篇中的应用提供了语言学层面的帮助,但目前的研究更多是对隐喻这一语言现象本身的探讨,缺乏对隐喻与社会语境之间的互动关系以及隐喻背后所蕴藏的社会意识形态和权力关系的考量。

二、语料来源与研究步骤

1.语料来源

笔者以“一帯一路”(一带一路)、“シルクロード”(丝绸之路)为关键词,从日本三大新闻社之一的《朝日新闻》在线语料库(https://xsearch.asahi.com/)中检索2013年9月至2020年12月新闻标题中包含上述关键词的新闻语料。共收集新闻语料296篇,合计387 604字,从中提取了包含上述关键词的小句696个,合计41 257字。

2.研究步骤

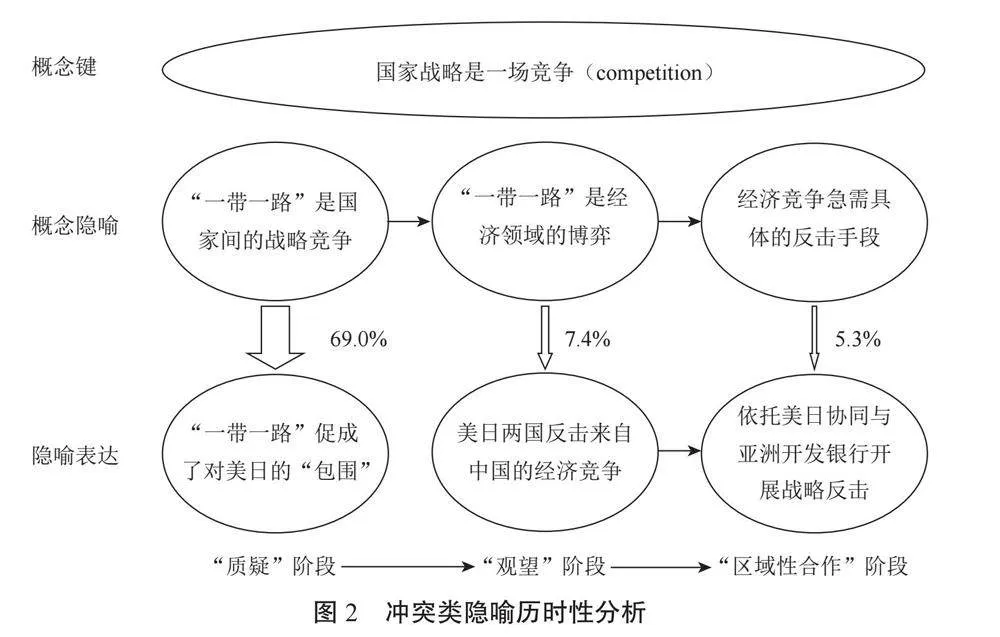

日本主流媒体对“一带一路”倡议的话语表征在态度、价值等方面呈现一定的历时性特征,而同一概念键在事件的不同阶段可能会派生出不同的概念隐喻和具体隐喻现象,因此,如图1所示,本文将传统的“概念键—概念隐喻—具体隐喻表达”这一隐喻分析的基本架构与新闻事件的历时性特征相结合,以隐喻历时性分析的方式揭示概念隐喻和具体隐喻表达在事件不同阶段中的变化情况。

在借鉴Cameron amp; Low(1999)和Charteris-Black(2004)的隐喻识别标准的基础上,本文结合隐喻历时性分析框架(见图1),整体研究流程如下:

①借助语料库分析工具KH Coder 3.0(https://khcoder.net/)统计目标文本中的名词(短语)、动词(短语)、形容词/形容动词等具体隐喻表达的载体,再通过细读文本等方式对目标词进行二次筛选,共获得137个隐喻关键词,其中名词104个(含サ变动词词干),动词及动词短语29个,形容词/形容动词4个;②逐一确定筛选出的隐喻关键词的始源域与目标域,并识别出具体的隐喻类型;③再次借助语料库分析工具统计各阶段隐喻关键词个数、隐喻出现次数,并计算出相应的共鸣值占比;其中,概念隐喻与具体隐喻表达之间的箭头粗细反映了该隐喻现象在不同阶段中的共鸣值占比,即占总共鸣值的百分比越高,箭头就越粗,反之则越细,具体共鸣值占比详见箭头旁的数字;④绘制各阶段的隐喻分析图式,定性分析不同阶段的典型隐喻类型是如何表征新闻话语的价值和态度判断的。

三、结果与讨论

1.各阶段隐喻使用情况

共鸣值(resonance)是计算某类隐喻出现频率的重要指标,其计算公式为:共鸣值=隐喻关键词个数×隐喻出现总次数。共鸣值越大,该隐喻的使用频率就越高(Charteris-Black,2004:89)。本文将细读文本的传统话语分析和基于语料库的隐喻分析相结合,在识别隐喻类别及隐喻关键词的基础上,借助语料库分析工具KH Coder 3.0统计了“质疑”“观望”“区域性合作”3个不同阶段的隐喻关键词个数、隐喻出现次数并计算出相应的共鸣值占比,详见表1。

如表1所示,基于日本政府对“一带一路”倡议应对策略的历时性转变,新闻报道中的隐喻类别主要体现为“冲突类隐喻”(conflict metaphor)、“旅程类隐喻”(journey metaphor)、“建筑类隐喻”(building metaphor)和“体育竞技类隐喻”(sports metaphor)4种,不同阶段的具体隐喻类别具有明显的历时性特征。在“质疑”阶段,日本报纸媒体中“攻勢をかける”(发起进攻)、“警戒”(防备)等冲突类隐喻的共鸣值占比最高(69.0%),这表明在“一带一路”倡议提出的初期,日本媒体认为其会在经济、政治和文化等领域对日本既有利益带来巨大的挑战。到了“观望”阶段,冲突类隐喻的共鸣值占比下降至7.4%,与此同时,“追い風”(顺风)、“船”(船只)等旅程类隐喻的共鸣值占比由17.2%上升到38.3%,成为该阶段出现频次最高的隐喻类别;在同一阶段中,“加速”(加速)、“急ブレーキをかける”(紧急刹车)等体育竞技类隐喻的共鸣值占比为35.9%,这两类隐喻的共鸣值占比十分接近,日渐多样的隐喻类别表明该阶段日本媒体不再单纯地将“一带一路”倡议视为冲突与挑战,报道内容和方式日渐多元,冲突之外是否存在合作与共享的可能逐渐成为媒体讨论的焦点之一。到了“区域性合作”阶段,冲突类隐喻的共鸣值占比由“质疑”阶段的69.0%下降至5.3%,“バス”(公交车)、“軌道に乗る”(进入轨道)等旅程类隐喻上升至38.8%,“溝を埋める”(填补沟壑)、“回廊”(长廊)等建筑类隐喻上升至31.0%,二者共同构成“区域性合作”阶段中的主要隐喻类型,这表明,随着卢森堡等欧洲国家加入“一带一路”倡议及亚洲基础设施投资银行业务不断发展壮大,部分日本学界和商界人士主张将“一带一路”倡议视为日中经济合作发展的新起点,这些积极的社会实践也转变为新闻报道中的话语实践。然而,诸多合作倡议的暖场信号均是口头上的,“有限度”的合作仍是这一阶段的中心。

2.各类型隐喻分析

基于日本政府对“一带一路”倡议的历时性态度转变以及如表1所示的各种隐喻类型的使用差异,本文以最能体现新闻话语认知模式变迁的“冲突类隐喻”“旅程类隐喻”“建筑类隐喻”为例展开具体分析。通过考察这3类隐喻在“质疑”“观望”“区域性合作”3个阶段中的具体使用情况,揭示新闻话语是如何借助具体的隐喻策略来表达其价值判断、再现日本政府对“一带一路”倡议的认知模式转变的。

(1)冲突类隐喻

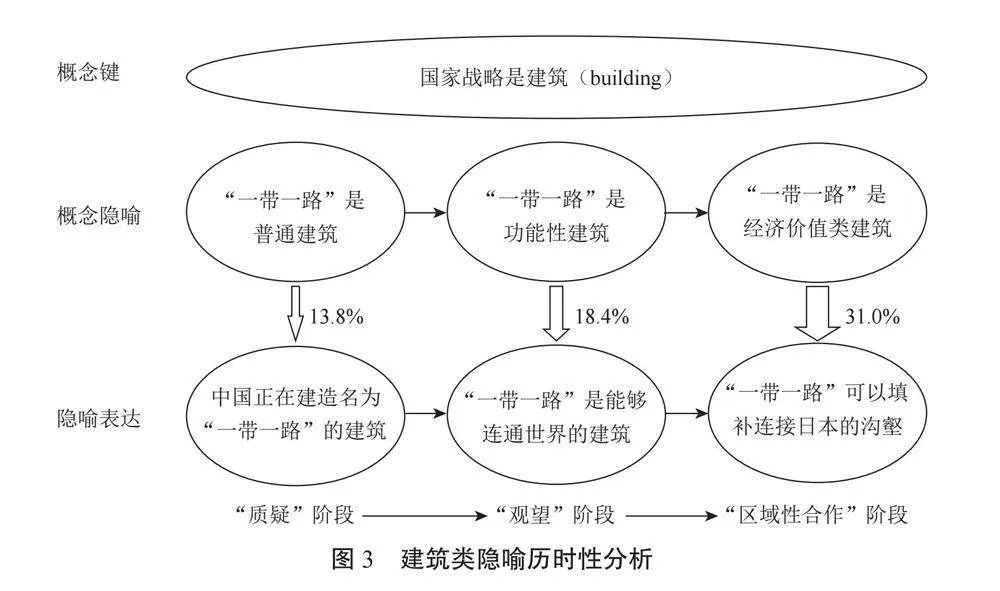

冲突类隐喻在政治类文本中的应用最为广泛。政治话语和冲突类隐喻具有同构性(isomorphic),即二者都会在论述中向读者表明谁是敌人谁是盟友,并呼吁人们要团结起来抵抗敌人(Charteris-Black,2004:115)。同时,该隐喻还会暗示读者,如果在对抗中失败,我方便会遭到敌对势力的惩罚。因此,冲突类隐喻可以突出事态的严重性和紧迫性,通过营造紧张氛围引起读者的警觉(锅岛弘治朗,2005:50)。图2展示了冲突类隐喻在3个阶段的历时性变化。

图2 冲突类隐喻历时性分析

在“国家战略是一场竞争”这一大的概念键下,《朝日新闻》在“质疑”“观望”“区域性合作”3个阶段借助不同的隐喻类型来表征新闻话语的价值与态度。在“质疑”阶段,日本媒体将“一带一路”倡议视为国家间全方位的战略竞争,这一概念隐喻侧重强调中国的政策在地缘政治上与日本和美国形成了竞争,削弱了美日的竞争优势。而“观望”阶段的概念隐喻则更加聚焦,将“一带一路”视为“经济领域内的博弈”,新闻话语呼吁美日两国携手应对来自中国的经济竞争压力。到了“区域性合作”阶段,概念隐喻变为“经济竞争急需具体的反击手段”。例如,新闻话语指出,进一步夯实美日同盟、依托亚洲开发银行开展多元合作等具体手段,都可以帮助美日在经济领域与中国展开竞争。这表明,《朝日新闻》使用冲突类隐喻报道“一带一路”倡议时,不断调整具体隐喻策略,逐步弱化了其最初赋予“一带一路”的“全面战略竞争”的属性,转而强调其“经济竞争”特性。

就具体隐喻类别而言,冲突类隐喻在各阶段占总共鸣值的百分比有很大差异。在“质疑”阶段,冲突类隐喻占总共鸣值的百分比高达69.0%,是最主要的隐喻策略,而到了“观望”和“区域性合作”阶段,其共鸣值占比急剧下降到7.4%和5.3%。由此可见,在“质疑”阶段,《朝日新闻》的报道以冲突类隐喻为主,将“一带一路”倡议视为中国主动挑起的“战略攻势”——意在拉拢中立国家、对抗美日两国。而随着“一带一路”倡议的不断发展尤其是参与的国家和地区的逐渐增多,其具体隐喻策略、源域和目标域也出现了变化。到了“观望”和“区域性合作”阶段,冲突类隐喻主要聚焦中国与美日两国的经济博弈,但已不再是各阶段的主要隐喻策略。

例1取自“区域性合作”阶段。《朝日新闻》用冲突类隐喻关键词“牽制”[(军事方面的)牵制]搭配日本政府的具体行为,将日本视为实施“进攻”与“牵制”的主动方,而中国则是“挑起”冲突的一方。这与“质疑”阶段塑造中国主动“进攻”和“对抗”的隐喻策略明显不同。

例1

原文:

日本が新たな外交方針として「自由で開かれたインド太平洋戦略」を唱えたのも、中国の「一帯一路」を牽制する狙いがあった。

(《朝日新闻》,2018-07-20)

译文:

日本提倡的“自由开放的印度太平洋战略”,也有牵制中国“一带一路”倡议的目的。

此外,体育竞技类隐喻作为冲突类隐喻的替代策略,在“观望”阶段首次出现。“国家发展是一场体育比赛”,将各国围绕“一带一路”倡议的竞争关系视为基于规则和秩序的比赛行为。与冲突类隐喻相比,体育竞技类隐喻极大地降低了话语间的竞争氛围,淡化了竞争带来的破坏性和灾难感。

从历时变化的视角来看,在“质疑”阶段,新闻话语将“一带一路”倡议视为中国挑起的“冲突”与“竞争”,具体隐喻句式意图刻画中国借助“一带一路”拉拢沿线国家和地区参与进攻的“竞争”场景。而在“观望”和“区域性合作”阶段,具体隐喻策略描述的重点转移到美日两国应如何“反击”以及具体的“反击手段”上,如呼吁美日加强双边协作,强化亚洲开发银行的主体地位等。但是,随着“一带一路”倡议的深入推进,中国协助沿线国家和地区在基础设施建设上取得了巨大成就,冲突类隐喻逐渐向体育竞技类隐喻转变,“竞争”的火药味有所减弱,越来越聚焦对具体竞争手段的探讨。

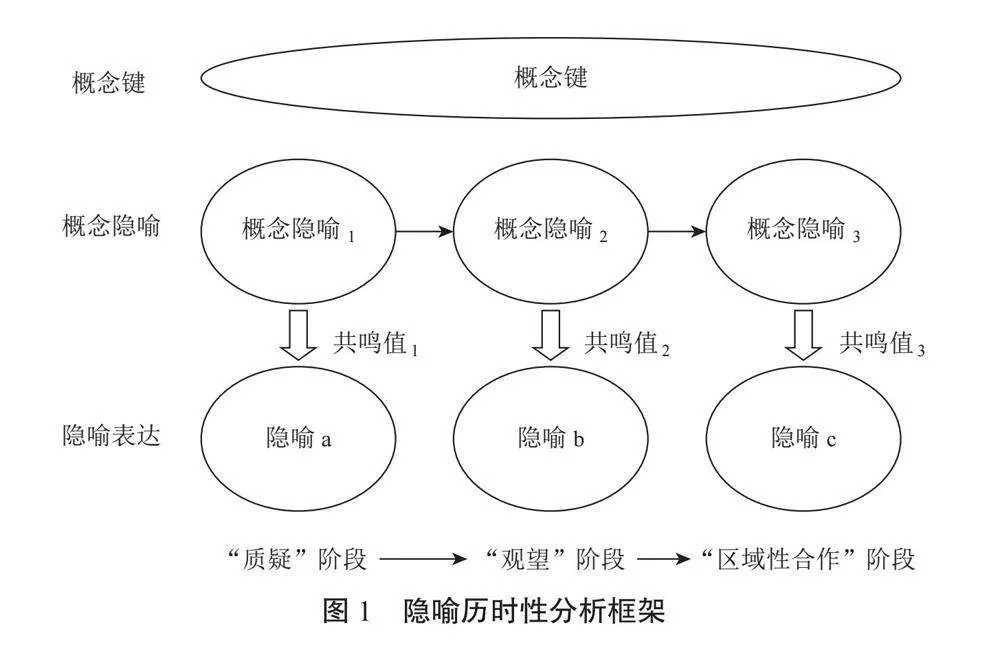

(2)建筑类隐喻

在日常生活中,建造房屋是一件需要规划、创造力和耐心的事情,因此,建筑类隐喻通常都含有积极的联想义(Charteris-Black,2004)。纵观3个阶段,建筑类隐喻占总共鸣值的比例不断上升,隐喻关键词也随着时间推移而变得更加丰富和多元。不同阶段建筑类隐喻的历时性分析见图3。

建筑类隐喻通过建筑及其构造过程与人的心理、情感等认知因素之间的关联,能够充分调动读者的积极情绪。但《朝日新闻》在“质疑”阶段只是陈述了中国正在“建造”名为“一带一路”的建筑,部分语篇中建筑类隐喻与冲突类隐喻相互叠加,试图让读者认为“中国正在构建一个威胁”。到了“观望”阶段,建筑类隐喻的概念隐喻演变成“一带一路”倡议是功能性建筑物,尤其是对沿线国家和地区而言,“一带一路”可能成为连通世界的建筑。

例2选自“观望”阶段的新闻报道,其中将从中国到欧洲的基础设施建设需求描述为“青写真を描いて見せた”(描绘出了蓝图),表明中国提出的“一带一路”倡议可以连接从中国到欧洲的广大地区,由此产生的基础设施建设需求催生出一幅雄伟且规划性较强的“建筑蓝图”。这一隐喻向读者传递了“一带一路”倡议的积极联想义。

例2

原文:

中国から欧州への広大な地域をインフラで結ぶ「二つのシルクロード経済圏(一帯一路)」構想を発表し、巨大なインフラ需要が生まれる青写真を描いて見せた。見込まれる利益が途上国だけでなく先進国もひきつけ、英国、ドイツなど「アジア·太平洋域外」の各国も、次々に参加を表明した。

(《朝日新闻》,2016-01-17)

译文:

中国提出了以基础设施连接从中国到欧洲广大地区的“两个丝绸之路经济圈(一带一路)”的倡议,描绘出能够催生巨大基础设施建设需求的蓝图。这些预期收益不仅吸引了发展中国家,英国、德国等亚太地区以外的发达国家也纷纷表示想要参与其中。

在“观望”阶段,新闻话语中的建筑类隐喻不再只停留在对事实的报道上,而是将其映射为与中国深度融合的行为,用建筑类隐喻灵活修饰不同的对象,赋予其积极的情感色彩和态度意义。除例2中的“青写真”(蓝图)一词外,常见的建筑类隐喻关键词还包括“回廊”(走廊)、“玄関口”(玄关)、“柱”(支柱)等,它们凸显了“一带一路”这一建筑连通世界的功能性,可以帮助“一带一路”倡议的参与国从中受益。

在“区域性合作”阶段,建筑类隐喻占总共鸣值的比例显著上升,达31.0%,其概念隐喻将“一带一路”明确描述成“经济价值类建筑物”,这有助于填补日本与“一带一路”沿线国家与地区间的沟壑。

例3中的新闻语料指出,中国提出的“一带一路”倡议可以促进日本冲绳地区的经济发展,进而改善其与日本本土间的互联互通。这里的“溝を埋める”(填补鸿沟)指的是填补日本本土和冲绳之间的沟壑。“溝”(沟壑)作为源域映射了中国与日本、日本本土与冲绳关系发展上存在的阻碍,而中国的“一带一路”倡议则能够填补沟壑、扫清障碍。对日本而言,围绕“一带一路”倡议与中国展开合作,对其国内外经济合作均是有益的。新闻话语肯定了“一带一路”倡议的积极作用,认为日本可以成为道路建设的受益者。

例3

原文:

アジア、中東、欧州に及ぶ協力圏づくりをめざす「一帯一路(陸路と海路のシルクロード協力圏構想)」を媒介に、沖縄県と福建省との経済交流を支援し、本土と沖縄との溝を埋めようとする意図である。

(《朝日新闻》,2018-02-02)

译文:

借助连接亚洲、中东、欧洲的“一带一路”倡议(即陆地和海上丝绸之路合作倡议),可以促进冲绳县与中国福建省的经济交流,以填补日本本土和冲绳之间的鸿沟。

综上所述,在“国家战略是建筑”这一概念键下,在“质疑”阶段,新闻话语将“一带一路”倡议描绘为“普通建筑”,但在初期,由于缺乏参与建造这座建筑的人,且与亚洲现有“建筑”——如美日主导的亚洲开发银行——建筑功能相近且存在利益冲突,日本媒体将其视为一种“威胁”;在“观望”阶段,新闻语料更多地强调建筑的功能性,即能够连接世界、催生基础设施建设需求;在“区域性合作”阶段,新闻语料将“一带一路”视为具有一定经济价值的功能性建筑,日本可以尝试成为该建筑的开发和使用者。

(3)旅程类隐喻

旅程类隐喻(journey metaphor)表征人生的道路或事物的发展过程等,通过强调即将到达的地点,暗示读者任何人在旅程中付出的努力都是值得的,该隐喻通常能够传达积极、正向的情绪(Charteris-Black,2004:111)。在3个阶段中,旅程类隐喻占总共鸣值的比例不断上升,是“观望”和“区域性合作”阶段最主要的隐喻策略,其历时性分析详见图4。

旅程类隐喻在“质疑”阶段并不典型,其占总共鸣值的比例仅有17.2%,多为对“一带一路”倡议的客观报道,将其视为一场“即将开始的旅程”,并没有赋予过多的语义色彩,但同时强调由于缺乏美日等发达国家的参与和陪伴,这场旅途必然是艰难和长期的。

而到了“观望”阶段,旅程类隐喻占总共鸣值的比例上升到38.3%,成为该阶段最主要的隐喻类型。尤其是在表述“一带一路”沿线国家和地区在基础设施建设、国际合作领域所取得的成绩时,不再将“一带一路”倡议单纯地描述为“一场普通的旅程”,而是将其视作“在风雨中前行的旅程”,积极语义逐步呈现,如例4所示。

例4

原文:

追い風となるのが、中国が提唱する「シルクロード経済圏」(一帯一路)だ。中国に加えて、中央アジア諸国でも経済が発展し、鉄道網の整備が進む。

(《朝日新闻》,2016-01-07)

译文:

中国提倡的“丝绸之路经济带”(一带一路)发展得顺风顺水。除了中国,中亚各国的经济也得以发展,铁路网不断得以完善。

例4中的“追い風”(顺风)指船只航行时遇到顺风,表示事物发展得比较顺利。通过“风向有利于船只航行”这一源域,映射了“一带一路”倡议在部分沿线国家和地区的顺利推进,以此引发读者的思考和关注。但是,在“观望”阶段,日媒的新闻话语更多是从“局外人”视角出发的客观报道,并没有将日本作为“旅程”的参与者。而到了“区域性合作”阶段,旅程类隐喻占总共鸣值的比例提高到38.8%,如例5所示,日媒新闻话语传达的参与语义变得更加积极。

例5

原文:

その糸口に、「一帯一路」が使われた格好ですが、経済界もバスに乗り遅れるなと動き始めました。

(《朝日新闻》,2017-12-02)

译文:

“一带一路”倡议成为改善中日关系的开端,日本商界也认为不应错过这班公交车,开始行动起来。

例5讲述的是美日两国政府在区域问题上已同中国开展了一定的合作,而日本商界也不甘落后,希望搭上“一带一路”合作的快车。在此句中“バスに乗り遅れるな”(不应错过这班公交车)这一源域对应的是“日本经济界不想错过经济发展机会”的目标域。在此,《朝日新闻》将“一带一路”倡议隐喻为通往未来的交通工具,而日本经济界则是搭乘这班公交车走向未来的人。

在“国家战略是旅程”这一概念键下,日本媒体的新闻话语的隐喻类型随着日本政府对“一带一路”倡议应对政策的调整而发生变化。在“质疑”阶段,新闻话语将中国发起的“一带一路”倡议视为“一场旅行”,在客观引述介绍的基础上,认为由于缺少美日等强有力旅伴的参与,旅程的终点势必是糟糕和失败的;在“观望”阶段,重点关注了“一带一路”沿线国家和地区的基础设施发展状况,将“一带一路”建设的不断推进视为“在风雨中不断前行的旅途”,困境中蕴含着生机与活力,呼吁读者应重新审视这场由邻国、更是重要的经济合作伙伴发起的“旅程”;在“区域性合作”阶段,日媒的报道引述日本商业界的主张,将“一带一路”倡议隐喻为“通往未来的公交车”,而为了日本的切身利益,日本商界和经济界应该“搭乘这辆公交车”,日本政府也应采取实际行动参与其中。

结语

本文将单一事件的共时性批评隐喻分析框架发展为动态的历时性批评隐喻分析框架,并将批评隐喻分析扩展到日语新闻语篇,以《朝日新闻》对“一带一路”倡议的新闻报道为语料,分析了日本报纸媒体是如何借助隐喻策略来表征日本政府对“一带一路”倡议的认知模式转变的。研究发现,在“质疑”“观望”“区域性合作”3个阶段,新闻话语的主要隐喻策略经历了冲突类隐喻、旅程类隐喻、建筑类隐喻等的调整。随着日本商业界呼吁政府参与“一带一路”倡议呼声的不断高涨,新闻话语中传达积极语义的建筑类隐喻和旅程类隐喻的共鸣值占比在不断提高,最终成为“区域性合作”阶段最主要的隐喻策略;与此同时,渲染竞争氛围的冲突类隐喻和体育竞技类隐喻的比例则不断下降。这表明,以《朝日新闻》为代表的日本主流媒体对“一带一路”倡议的话语建构经历了从群外(out-group)逐步向群内(in-group)过渡的历时转变,其主要隐喻策略由竞争、对抗逐步调整为认同与区域性合作。

研究表明,由文本层面的隐喻识别、话语层面的隐喻描述以及社会层面的隐喻说明构成的隐喻分析框架同样适用于日语新闻语篇。基于“概念键—概念隐喻—具体隐喻表达”框架下的隐喻策略的历时性分析恰似一面历史的镜子,能够更清晰地揭示不同阶段隐藏于社会行动者背后的语义偏向以及语言、思维与社会之间的互动关系。基于新闻话语的批评隐喻分析是客观再现社会行动者主体真实态度、意向和价值判断的有效话语识解手段。

参考文献:

[1]CAMERON L amp; LOW G. Researching and Language[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1999.

[2]CAMERON L amp; MASLEN R. Metaphor Analysis[M]. London:Equinox,2010.

[3]CHARTERIS-BLACK J. Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis[M]. Basingstoke:Palgrave Macmillan,2004.

[4]STEEN G J. The contemporary theory of metaphor — Now new and improved[J]. Review of Cognitive Linguistics,2011(1):26-64.

[5]鍋島弘治朗.批判的ディスコース分析と認知言語学の接点:認知メタファー理論のCDAへの応用[J].時事英語学研究,2005(44):43-55.

[6]内海彰.比喩理解への計算論的アプローチ[J].認知科学,2013(2):249-266.

[7]范振强,郭雅欣.交互主观性视域下概念隐喻的认知语用机制新解[J].当代外语研究,2019(2):70-82.

[8]何伟,刘佳欢.新加坡华文主流媒体对中国“一带一路”倡议的表征研究[J].北京第二外国语学院学报,2019(2):67-80.

[9]李贵鑫.东亚文化特征下的“一带一路”新闻话语分析[J].外语学刊,2018(6):17-22.

[10]刘曼.日本主流报刊对“一带一路”的认知变化研究——基于语料库的批评话语分析[J].外语电化教学,2020(5):108-113.

[11]王义桅,崔白露.日本对“一带一路”的认知变化及其参与的可行性[J].东北亚论坛,2018(4):95-111.

[12]武建国,龚纯,宋玥.政治话语的批评隐喻分析——以特朗普演讲为例[J].外国语,2020(3):80-88.

[13]夏士周,林正军.国内批评隐喻研究:现状与展望[J].外语研究,2020(1):33-37.

[14]姚艳玲,郭宇佳.批评认知语言学视域下日美领导人政治演讲语篇话语策略对比研究[J].北京第二外国语学院学报,2023(6):21-35.

[15]赵秀凤.生态文明话语的社会认知研究[J].北京第二外国语学院学报,2023(3):29-44.

作者信息:孙成志,博士,大连理工大学外国语学院教授,硕士生导师,116024,研究方向:日语语言学、语篇分析。电子邮箱:czsun@dlut.edu.cn

晋鑫哲,大连理工大学外国语学院,116024,研究方向:日语语言学、语篇分析。电子邮箱:stevenjx@foxmail.com

Critical Metaphorical Analysis of Japan’s News Discourse on the Belt and Road Initiative

Sun Chengzhi / Jin Xinzhe

(Dalian University of Technology, Dalian 116024, China)

Abstract: The attitude of the Government of Japan (GoJ) toward the Belt and Road Initiative has gone through three stages, namely, the “questioning stage”, the “wait-and-see stage”, and the “stage of limited areas of cooperation with China”. Aiming at representing the GoJ’s attitude changes in discourse, the present study adopts the critical metaphor theory into the analysis of Japanese news discourse and builds a corpus based on the topic of the Belt and Road Initiative by the Asahi Shimbun. The analytical results suggest that the metaphors adopted in the three stages have shifted from conflict metaphors to journey metaphors and building metaphors, which implicitly represents the diachronic change in the GoJ’s attitude toward the initiative from conflict to cooperation in limited areas. Critical metaphor analysis is an effective construal operation for objectively reproducing the real attitudes, intentions, and values of social actors in news discourse.

Keywords: the Belt and Road Initiative; critical metaphor analysis; corpus; Asahi Shimbun; Japanese media

(责任编辑:魏 鸣)