新兴网络问候构式的体认社会语言学阐释

摘 要:2020年年底,一类以“早安,打工人!”为原型构例的新兴网络问候构式在青年群体的微博或微信朋友圈中出现,其虽有寒暄问候语之形,表达的却是自我调侃之义,具有构式特征。构式语法此前较多关注语法构式,对特定人群使用的构式变体和构式存储的社会信息关注不多。本文基于体认社会语言学的相关论述,首先从社会生态角度(即行动的自我、朋友圈受众和社会事件)出发,细化了体认原则,并基于此首次详细归纳了新兴网络问候的构式信息,揭示了其流行和能产的体认动因。研究发现,该构式具有建构言者临时社会身份的功能,其原型构式义的产生可归结为“主体 - 自我”分离式类属隐喻、场景转喻、虚实对比和听众角色识解等4种体认方式。本文认为,体认社会语言学的初衷和语言变异研究的第三次浪潮在学理和目标上具有一致性。

关键词:体认社会语言学;构式变体;构式的社会信息;身份建构;体认机制

[中图分类号]H0-06 DOI:10.12002/j.bisu.530

[文献标识码]A [文章编号]1003-6539(2024)04-0054-16

引言

在网络社交泛化的今天,大批反映社会变迁、表达需求和认知发展的网络“新词新语”应时而生,进入人们的日常语言,为自然语言的发展和演化提供了不竭动力。2020年年底,微博和微信朋友圈出现了一类以“早安,打工人!”为原型的问候语,随着使用频率的激增,新构例“滚雪球”式地涌现,如“双十一”购物节期间的“早安,尾款人!”“早安,剁手人!”“早安,定金人!”,以及校园生活背景下的“早安,满课人!”“早安,早八人!”“早安,科研人!”等。这些构例的使用者主要为青年网民,它们具有传统问候语之形,实际上却编码了社会事件、行动中的自我和朋友圈中的实践共同体。据笔者观察,在一定时期内,受型频和类频互动的影响,青年网民将类似表达式提炼概括为半图式性结构“问候套语+X人!”,其原型义为自我调侃。由于其形式和意义皆不能从组成成分或现有语言结构中完全预测,使用者将其视为构式整体存储于心智中,本文暂且称之为新兴网络问候构式。

经过40多年的发展,认知语言学(Cognitive Linguistics,CL)的许多基本主张虽然已经得到了跨学科的汇流证据,并且“在解释语言的本质和功能方面取得了显著进展”(文旭,2019:294),但仍面临研究语料“覆盖不全”和“重认知、轻社会”的质疑和指摘。Hudson(1997)指出,任何语言都具有内在变异性特征,具体表现为区域性变异、社会性变异和功能性变异。这表明语言变异是语言使用的常态,真实语言数据自然是基于使用原则的认知语言学所不能忽视的。认知社会语言学的提出,在语料选择上突破了“同质性言语社区”(Kristiansen amp; Dirven,2008:3)的限制,在研究议题上向语言变异、身份建构等社会语言学问题延伸,这在一定程度上弥补了上述不足,开辟了从认知和社会互动视角研究语言结构的新思路。目前,国外认知社会语言学已经形成认知社会语言学、社会认知语言学和固化归约化(entrenchment amp; conventionalization)模型3种较为清晰的模式(束定芳、张立飞,2021)。在此基础上,国内学者又进一步为认知社会语言学注入了马列主义唯物观和后现代人本观,提出了体认社会语言学(王寅,2021a/b),可视为认知社会语言学本土化的一种有益尝试。不过目前这方面的探讨还不多见,研究框架也有待探索。作为(体)认知语言学的重要议题,构式语法已经在解释语言的基本语法构式以及构式网络内部的连接与扩展方面展现了较强的解释力。近年来,国内外一些构式研究又开始将构式变体、构式的使用语境和社会意义纳入研究视野(如Hollmann,2013;Hoffmann,2015/2020;姜灿中、匡芳涛,2019;陈西、束定芳,2020;田笑语、张炜炜,2020等),尝试拟构特定社会群体的构式知识表征,从而为构式语法研究注入社会现实性。本文将从体认社会语言学的核心原则(社会现实—认知加工—语言)出发,从社会现实性和认知加工性两方面探讨新兴网络问候构式所存储的构式信息及其产生和流行的体认动因,研究语料均来自微博和微信朋友圈,囿于篇幅,下文将不再单独注明出处。

一、从体认语言学到体认社会语言学

体认语言学(Embodied Cognitive Linguistics,ECL)(王寅,2014/2019/

2020)是对西方认知语言学的修补和本土化,两者的关系可概括为“既长于斯,又长于斯”(王寅,2014:61)。第一个“长”字直指学科本源,即ECL的核心内容“体(互动体验)认(认知加工)原则”及其概括性图式“现实—认知—语言”,是对认知语言学哲学根基和研究思路的浓缩提炼。第二个“长”字道明了ECL的优势:首先,学科名称进一步精确化。“体认”二字把一体两面的“体察”和“认识”统一起来,因此与CL相比,ECL既重视认知的作用,又强调认知的物质基础,主张“语言具有根深蒂固的‘体认性’”(王寅,2024:19-20);其次,ECL用马克思主义辩证唯物观和后现代哲学体验人本观的思想修补CL,以进一步夯实其哲学之基。经过多年的论证和发展,体认原则被提升到“体认元认知机制”(王寅,2020)的高度,这大大增加了理论框架的灵活度,对语言各层级结构均展现出较强的解释力,并在跨学科研究中不断推陈出新。

1.体认元认知机制

从ECL的权宜定义(王寅,2020)可看出,“体和认元认知机制”是对“互动体验”和“认知加工”的进一步凝练,可视为ECL提供的“最简方案”。“体”和“认”是辩证统一体,具有基础性和概括性意义,既可贯穿自然语言的各个层面,也可为解释人类行为和认识活动提供思路,换句话说,“体认”具有元认知地位。

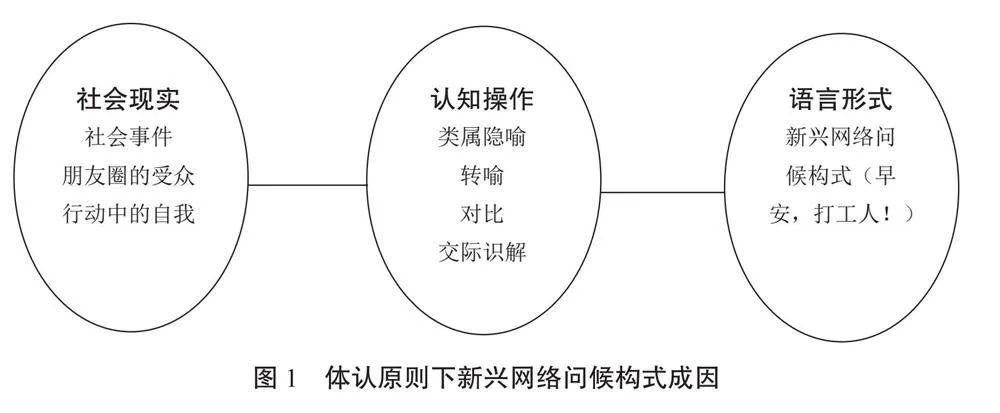

ECL将体认元认知机制图示为“现实—认知—语言”,并详述了这一模式的可行性。客观实在(包括物理和社会实在)构成“认”的物质基础,在此基础上形成的人类认知方式决定语言构造,这是语言研究中唯物论和辩证法的回归。作为认知主体与客观世界发生互动体验的唯一媒介,具有种群专属性的人类身体构造(体现为特有的感知动觉系统和神经元网络组织)将直接影响人类认知能力的形成和发展,这表明在身与心之间人为划界的二元对立思想是有缺陷的,取而代之的身心一元论决定了ECL的语言观:首先,人通过身体与客观现实发生互动,现实要素(包括物理的、文化的和社会的)触动身体的感知动觉系统,认知“起始于互动性‘感觉’和‘知觉’”(王寅,2020:24),然后在一系列更为复杂的认知操作(如隐喻、转喻和范畴化等)的作用下,前期的感知材料最终上升为概念,概念即是身体、社会和文化经验的浓缩,最后通过语言形式的介入,这些经验得以固定下来。概言之,体认元认知机制是ECL为语言研究祭出的一把“利器”,具有方法论意义,可为解释语言形式和意义的“所以然”问题提供思路。不过,体认原则的现实显然还应包括社会现实,在研究具体语言现象时,需要从社会生态角度对其进行细化,因此,我们尝试用图1

简要概括新兴网络问候构式的成因。

图1 体认原则下新兴网络问候构式成因

语言结构的形成受交际者表达需求的驱动,交际者对现实要素进行选择性编码,形成了现实、认知和语言三者之间的非镜像关系。如图1所示,在新兴网络问候构式的形成过程中,社会现实层面的社会事件、朋友圈的受众以及行动中的自我进入言者的感知动觉系统,成为“认”的物质基础,并上升为感觉材料,随后在一系列认知加工(如类属隐喻、转喻、对比及交际识解等)驱动下形成语言层面的新兴网络问候构式表达,并与特定的交际功能相匹配。

2. ECL和社会语言学的双向互动

ECL的“体认”元认知机制具有较高的灵活性,这为ECL的跨学科研究提供了接口。体认社会语言学正是ECL向社会语言学延伸的产物,两者在学理和发展趋势上具有贯通性和互补性。

一方面,ECL在语言研究中奉行主客结合的辩证方法论,语言的社会属性当属题中应有之义。因此,ECL的理论框架不仅要解释核心语言现象,还应将影响语言结构乃至语言系统的社会变量纳入研究视域。这可通过将体认元认知机制中的“体”细化成具体的社会生态来实现。另一方面,传统社会语言学在某些问题上仍持客观反映论,对交际者的认知主体性关注不多。例如,社会语言学奠基人Labov(1966)曾认为“社会语言学”的提法是多余的,语言内嵌的社会要素是显而易见的,研究语言就是研究社会。与“语言社会共变论”相比,厘清语言、认知和社会的关联机制显然更让研究者着迷。此外,从社会语言学的最新发展趋势来看,言者的人本性和语言的实践性已经开始成为关注焦点,这一研究取向的转变恰可与ECL核心思想形成“汇流之势”。具体而言,作为社会语言学主要议题的语言变异研究大致经历了3次浪潮(Eckert,2012/2018/2019;Hall-Lew et al.,2021)。第一次浪潮起始于Labov对纽约英语社会阶层性的调查分析和定量研究。探索语言变体和人口学特征(包括性别、年龄、社会阶层等)的关系是社会语言学家在这一时期的主要兴趣。对于社会和语言的关联性,这一时期流行的观点是宏观社会范畴内嵌于语言变体,或者说语言变体(如发音变化、词汇差异)反映言者的社会属性。从第二次浪潮开始,语言变体对社会属性的被动反映观不断地受到以Milroy、Cheshire、Rickford及Eckert为代表的一批研究者的质疑,他们在各自的研究中开始关注社会和语言“二者之间联系所具有的因果关系”(赵芃、田海龙,2022:139),纷纷将言者使用语言变体的社会动机纳入考察范围,并开始追问其背后的使用理据。相应地,言者的个体差异性和所处社会网络的复杂性及动态性受到更多关注。为适应这一研究需求,民族志研究法也开始被广泛引入语言变体的研究中。总的来说,第二次浪潮虽在研究精度和方法上超越了第一次浪潮,但其研究焦点仍停留在静态社会参数上。和第一次浪潮一样,语言变体仍被视为社会属性的标记。近年来,社会语言学又开始掀起第三次浪潮,言者的主观能动性获得更多关注,研究者对语言变异现象的认识从静态语言结构层面扩展到言者语言风格的动态性和建构性。和前两次浪潮不同,第三次浪潮否认先设的社会范畴,认为各类语言变体和社会范畴之间不是简单的静态反映关系,强调言者在语言实践中对语言风格和社会身份的动态建构。这表明,语言变异研究的第三次浪潮已经打上了言者的主观烙印。从“被动反映观”到“主动实践观”的研究取向转变,代表了“人本观”在社会语言学中地位的提升,这正是三次浪潮发展的内驱力,同时也从学理上阐释了为何“认知社会语言学可以顺理成章地被修补为体认社会语言学”(王寅,2021b:9)。

二、新兴网络问候的构式信息

构式语法主张将具有形义匹配特征的构式视为语言研究的基本单位,认为语言使用者的心智语法可被描述为由不同抽象度和概括度的构式组成的结构化网络。构式的心智表征包含语言信息和非语言信息,前者包括韵律、形式和语义等方面,而后者则指构式使用的“社会、身体及语言语境特征”(Bybee,2010:14)。

1.新兴网络问候构式的构式性

Goldberg(1995/2006/2019)的系列研究展现了构式描述方法逐渐深化的过程。在借鉴心理学和认知科学中关于记忆力、学习和范畴化能力的相关研究后,Goldberg(2019:7)将构式描述为“人类大脑高维概念空间中涌现出的,具有形式、功能和语境信息相似性的聚类结构,是一种有耗损的记忆痕迹”。新兴网络问候构式的图式化过程始于具体语例的输入,随着如“打工人”语录以及原型构例“早安,打工人!”的不断输入和传播,使用者大脑中开始产生记忆痕迹,随着填充槽位词项的丰富,记忆簇得到巩固,型频也开始增加,如例1—4所示。

例1 没有动态的日子都是在打工。早安,打工人!

例2 一个早早起来帮忙体检抽血的清晨。早安,晚睡人!

例3 晚安,写稿人!这一地的头发,都是写稿人智慧的结晶!

例4 早安,加班人!拿包裹是去加班的动力。

例1—4在形式、功能和语境上具有较高相似度,如都出现了问候套语和固定词项“人”,都用于独白语境,且都对自我和群内成员实施了调侃的言语行为,其结构、意义和功能均无法通过组合的方式得到预测。当前,微博和微信朋友圈已成为新时代青年群体语言输入的重要来源,他们对反复目睹的此类语言输入进行抽象和概括,在大脑高维概念空间中形成图式性结构,该结构在固化、规约化和传播等一系列因素的影响下最终形成新兴网络问候构式,并融入使用者的构式网络中。

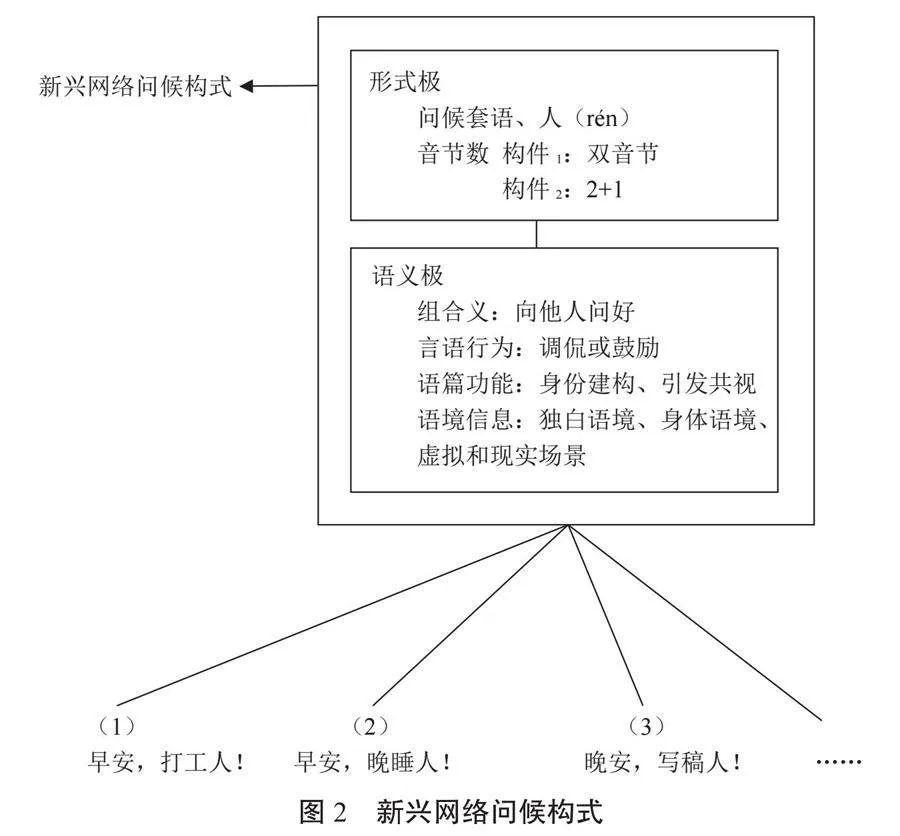

2.新兴网络问候构式的形义特征

新兴网络问候构式体现了青年网民群体求新求异的心理,表达了该群体对个人现状的戏谑。与近来流行的“丧文化”不同,这是一种“看清生活的真相之后依然热爱生活”的积极心态,而这一微妙的情感表达需要交际者通过“共为”(joint action)来建构。具体而言,使用者通过“打工人”“晚睡人”“写稿人”“加班人”这样的非规约性临时称谓主动建构身份并出场,再通过独白式问候进行自我调侃;而受众则根据语境信息允准群内关系(in-group relations),以激活相似体验并产生共情。这些信息在使用、固化和规约化的驱动下最终沉积到新兴网络问候构式中。现将该构式的图式化过程以框合图形式表述为图2。

如图2所示,在形式方面:①构式的信息结构分布偏离常规。汉语传统问候句式多为“称谓语+问候套语”,如“老师,早上好!”,而该构式中表明言者身份的“X人”作为凸显信息被放在了后面。此外,相比面对面的口语交际,该构式中的问候套语更具书面语特点。②称谓语的变异性。在常规问候表达中,称谓语主要表明听者的规约性社会身份,如跟职业相关的“老师”“书记”和表示亲属关系的“叔叔”“爷爷”等,而该构式中的“X人”构成了新的称谓表达。历时语料显示,在“打工人”这样的表达流行以前,汉语类后缀“人”的能产性并不高,不带“的”字修饰“人”的词项受限,且主要表达较为稳定的属性,如“美”“好”“坏”等,或者像“中国”“汉族”“广东”等归属于“国籍、地域、种族、民族、年龄”(林纲,2021:63)的信息。在该构式中,受汉语使用者双音偏好的影响,双音节词项出现在槽位中的频次更高。这些词项有的固化程度高,如例1—4中的“加班”“写稿”等,而有的则是语言使用者通过刻意压缩得到的双音词汇,如上述例子中的“晚睡”。在表示动作或状态方面,这些词项的详略度更高,这与语言使用者试图通过构式建构特殊身份并实施调侃言语行为的目的是一致的。此外,在新兴网络问候构式整体的压制下,一些新造词汇和体现语言接触的汉英混杂词项被允准进入构式中,如“干饭”“夜跑”“早八”“赶due”等。③称谓语的不定指。该构式中的“人”缺少情境植入元素(grounding elements),指称对象被模糊化了,这使得该构式既可指言者自己,也可指称朋友圈中其他潜在的组内成员,我们认为这是该构式能够激活交际者固化机制并在青年网民群体中获得广泛传播的重要因素。

图2 新兴网络问候构式

新兴网络构式的语义极至少包括4个方面,即语义学层面的组合义、言语行为、语篇功能和语境信息。我们通过例2来作简要说明。表面上看,“早安,晚睡人!”只有组合义,即言者是在对自己或群内成员(“晚睡”是成员的共同点)发出问候,但不同于面对面交际,此类独白叙事一旦进入网络空间,将成为公开信息,潜在的受众会更多。言者明确知道这一点,但他仍然选择这么做,背后肯定有特定的交际意图。例2中前半句道明了言者所处的物理语境,此时行动中的自我(即正帮忙体检抽血的言者)进入当前话语空间(current discourse space)中,这里的“人”既是认知主体,又是认知客体。“早安”激活的是现实场景中的清晨时光,而在唤起的虚拟场景中,言者在前一晚熬夜之后正处于睡眠不足状态。该构式通过唤起交际者心智中实景和虚景的对比来施行调侃的言语行为。从语篇角度来看,使用者通过使用例2中的“早安,晚睡人!”来刻意建构语言身份(从前半句我们可以大概推知该发话者的社会规约性身份可能是护士),其目的是使自己以“晚睡人”身份“出场”,引发听者“共视”(joint attention)(Tomasello,1999),目的在于将听者的注意力引到前半句(也可能是后半句)所描述的场景中。

三、新兴网络问候构式的体认成因

语言结构的形成通常应符合一般认知规律,但也脱离不了语言外部的社会因素,交际者的体认活动是连接语言和社会互动关系的链条。新兴网络问候构式编码了一种虚拟问候场景,人类概念系统中的“主体 - 自我”(subject-self)分离式类属隐喻是其形成的内部动力,而转喻机制使得概念域扩大从而激活虚拟场景并建立虚实对比;从构式理解上说,听众和言者对交际角色的识解将影响调侃构式义的激活程度。

1.“主体 - 自我”分离式类属隐喻

新兴网络问候构式首先体现了言者对“自我”的概念化过程。相比其他实体概念,“自我”概念更为抽象;日常生活经验也表明,感知“他人”容易,感知“自我”难,“自我”的存在易被忽视。

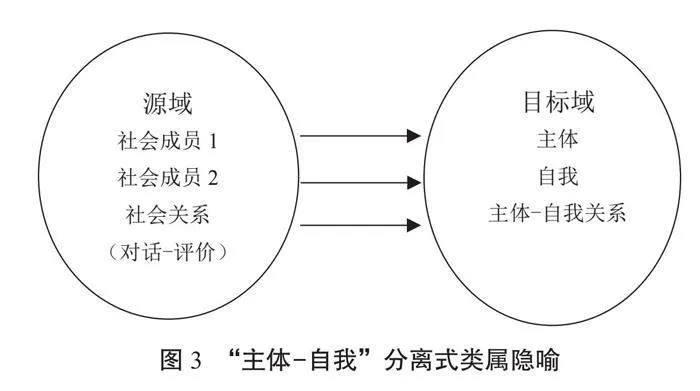

认知语言学框架下的隐喻研究指出,通过具体概念认识抽象概念很可能是一种具有普遍性的认知方式,人们对“自我”的概念化正是借助了隐喻机制。Lakoff amp; Johnson(1999)曾指出,主体 - 自我隐喻系统在人们对“自我”的概念化过程中起到了关键作用。他们认为,主体和自我并非统一体,经常出现“分裂”的情况。例如,不同语言中都可见到类似这样的表达:“对不起,我没有控制住自己。”这里的“我”和“自己”即分裂的自我。可见,人们将“自我”隐喻为一种关系性存在,自身被分裂为主体和自我,其中主体是意识的中心,是自我的本质所在,包括主观经验、理性等,而自我可以有多个,包括除本质外的一切,如社会角色和个人历史等。存在于人类概念系统中的这类隐喻其实质是一种类属型隐喻。在新兴问候构式的使用中,言者正是借助这种机制得以实现自身分离,将行动中的“自我”识解为其他社会成员,然后从主体视角出发与分离的“自我”形成对话和评价关系,如图3所示。

图3 “主体 - 自我”分离式类属隐喻

在这种主体和自我分离的概念化方式作用下,外部社会关系可被自然地投射到人们对内部主体和自我关系的认识中,从而形成以下几种主体 - 自我关系:主仆关系、敌对关系、情侣关系和对话关系等。如图3所示,此时主体和“自我”都被投射为社会成员,为区别起见,前者用社会成员1表示,后者用社会成员2表示,这就为主体和“自我”建立对话关系和评价关系提供了自然解释,如例5、例6所示。

例5 樱花高速!早安,打工人!

例6 奔波在路上写了一千字。早安,论文人!

运动中的人或物更容易被激活,从而引发认知主体的认知加工,日常生活中人们对“自我”的认知同样遵循此规律。在例5、例6中,前半句虽然详略度不一,但都在描述言者的运动状态:例5中言者正在驱车赶路,而例6中言者一边奔波一边写作。他们作为现实世界客观存在的运动实体,是构式所对应的物理语境。此时,言者使用新兴网络问候构式“问候”的对象是处于运动事件中的“言者自我”,而“自我”是一个关系性概念,必须被放到更大的社会语境下才能被识别和理解。从听者理解的角度上说,人类概念结构中“主体 - 自我”分离隐喻机制的普遍性为理解此类构式提供了“钥匙”,所谓“人同此心,心同此理”,听者在理解加工过程中也在不自觉地运用这种类属隐喻机制。

概而言之,“主体 - 自我”分离式类属隐喻是一种无意识认知,影响人们对“自我”的概念化,认知策略会在日常语言结构中留下“蛛丝马迹”,新兴网络问候构式的形义匹配正是受到这一体认方式驱动的。

2.新兴网络问候构式的转喻机制

“主体 - 自我”分离式类属隐喻机制促使言者将内在自我识解为其他社会成员,其结果是认知主体退出舞台区,运动中的“自我”被聚焦到舞台区。因此,网络问候构式问候的对象首先是位于舞台区中央的“言者自我”。然而,构式的调侃义又是如何产生的呢?我们认为,是转喻和对比这两种认知操作在其中起作用。具体而言,前者通过扩大概念域为交际者达及虚拟场景提供概念通道,而后者通过促使交际者进行虚实对比来建立反差。

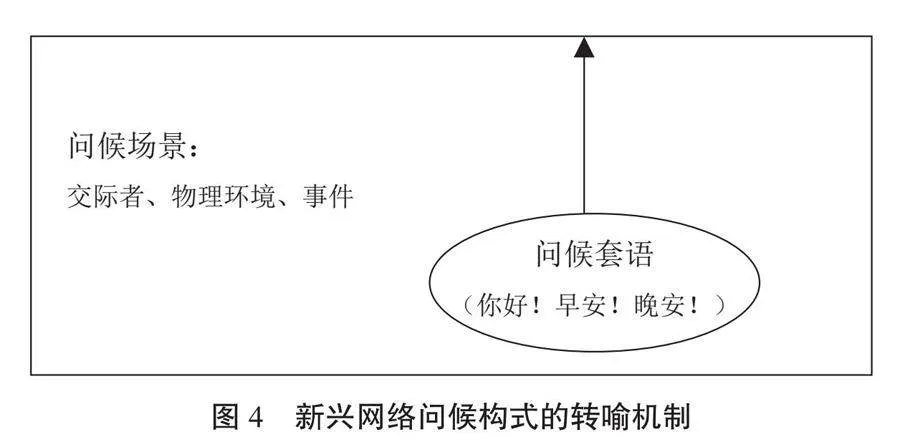

相比隐喻,认知语言学框架下的转喻研究还不够,其中概念转喻的功能性,如转喻的身份认同功能和调侃功能还有待进一步探究(魏在江,2023)。本文赞同de Mendoza Ibáñez(2003)的认知域压缩和扩大说以及Radden amp; Kövecses(1999)的认知参照点说。认知域的扩大和压缩是认知主体通过选取参照点并建立心智路径而实现的。转喻机制可以在交际的意义建构过程中起到“垫脚石”作用,为概念之间的互联互通建立通道。语言中某些程式性表达和特定交际场景之间存在高频共现关系,概念上具有相邻性,两者同样可以建立转喻联结。例如,日常生活中常见的问候场景可以用图4来表示。

图4 新兴网络问候构式的转喻机制

如图4所示,整个问候场景包含的要素有交际者、物理环境及事件。在汉语文化语境下,一些使用频次极高的问候套语具有激活整个问候场景的概念“垫脚石”功能,可归为部分代整体转喻的一个次类,即目标域包含源域,由典型问候套语达及整个问候场景,这是一种认知域的扩大。以“早安,打工人!”为例,问候套语“早安”激活人们心智中关于“早晨”的理想化认知模型,如对青年群体来说,理想中的早晨可能是惬意的赖床时间,这显然与现实中的“打工”场景形成冲突和反差。基于语料观察,新兴网络问候构式语义极的差异主要体现在言语行为上,可分化为调侃和鼓励,而这两种构式义之间并非绝对二分,以上两种构式义位于连续统两端,从“调侃”到“鼓励”存在变化梯度,主要受制于交际者对虚实两种场景反差度的体认,如例7—10所示。

例7 冷吗?冷就对了!温暖是留给开小轿车的人的。早安,共享单车人!

例8 早安,遛狗人!今天遇到了两辆汽车三辆电动。

例9 早安,户外人!身未动,心已远。燃具炊具都准备妥当,只待远行!

例10 想要改变一切,先要改变自己。早安,读书人!

例7中“早安,共享单车人!”表达言者对自我及群内成员的调侃,显然,“使用共享单车通勤”和寒冷的早晨形成鲜明对比。例8中的调侃义相对弱化,随着生活水平的提升,养宠物已经成为一种时尚,因此早晨散步遛狗还是基本符合现代人对于“早晨”的理想化认知的,反差似乎不太明显,但仍表达调侃义,盖因“遛狗”对于狗主人来说也是一种消耗行为,不但耗费体力,还很单调,易引发狗主人的无聊之感。例8后半句语境凸显了这种反差:狗主人甚至无聊到数路过的车辆。例9中“早安,户外人!”可算作构式义连续统的中间地带,例10中的“早安,读书人!”则具有鼓励义,调侃义削弱。

其实,问候场景被转喻性激活后,交际者可进一步将其和现实场景进行对比,对比的结果可能有3种:强烈反差、一般性反差以及相互兼容。根据观察,在实际使用中,呈现强烈反差的构例(其原型构式义为自我调侃)使用频次最高。使用者从语言使用中抽象概括出构式信息,而规约性的构式信息又反过来对构式的能产性起到限制作用。我们发现在此类构式中,为确保调侃功能的实现,使用者在产出新构例时主要考虑两点:①选择详略度高、指别度高的词汇进入构式中。例如,“早安,干饭人!”具有典型的调侃义,吃饭本是一件最为平常、最不费力的事,但“干饭”详略度更高,使用者把吃饭场景精细化了,除了吃的动作,其他动作也进入该场景中,从而延伸出对具有“食量大”“好吃”等特征的同类人群的调侃义,相比之下,语料中并未出现“早安,吃饭人!”这样的用法。②建构强烈虚实反差对比,如前文的“早安,打工人!”和“晚安,写稿人!”。

3.基于交际识解的听众互动

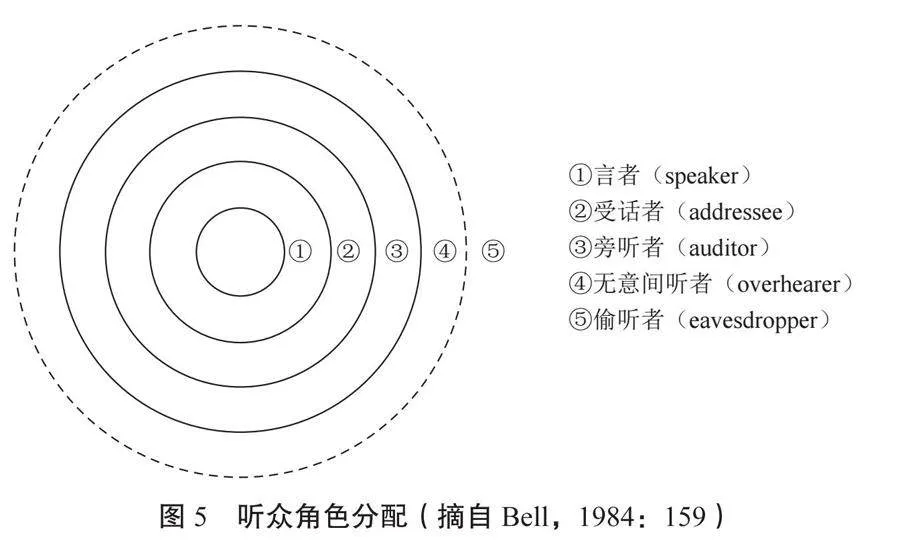

Bell(1984)在社会语言学框架下提出听众设计(audience design)原则以弥补语体变异研究中注意力模式的不足,听众变量的介入为传统的单维度语体变异研究增添了动态性和互动性特征。该原则认为,言者的语体转换为的是适应听众特征,在真实话语实践中言者对语体变异的调节作用同时包含“反应性维度”和“主动性维度”(刘永厚,2019:283)。听众设计原则还对听众进行了较为详尽的分层分类,认为在一次言语交际中各类听众角色呈辐射状分布,如图5所示,①言者(speaker)位于中心,从② — ⑤依次为:受话者(addressee)、旁听者(auditor)、无意间听者(overhearer)、偷听者(eavesdropper)。

图5 听众角色分配(摘自Bell,1984:159)

言者对潜在听众的允准度和知晓度是影响听众角色分配的主要因素,如图5中②受话者是指言者话语传递的明确对象,言者对该对象的存在感知度最高、允准度最高。就新兴网络问候构式而言,言者自我和群内成员应为受话者。图5中最外围部分⑤为偷听者,即话语可能波及的其他对象,言者对此类对象的存在感知度和允准度最弱,具有未知性。网络虚拟空间增加了信息共享的可能,出现在微博等社交媒体上的新兴网络问候构式可通过转发、登上热搜等方式扩大波及范围,这无形中延展了言者的交际范围,一些素不相识的网友无意间成了偷听者和该构式的潜在传播者。

我们认为虚拟社交空间中交际者的体认互动可进一步厘清听众设计原则中反应性维度和主动性维度的关系问题。具体而言,听众角色并不是先设的,具有主观性和动态性,不同个体所充当的角色取决于参与者的交际识解。言者和听者对各自交际角色的识解会影响构式义的激活程度,如例11—13所示。

例11 早安,工具人!实习生就是一块砖,老师哪里需要我朝哪里搬。

例12 九点上班九点零一分上地铁!早安,迟到人!

例13 穿太厚,胯子都并不拢了。早安,加绒人!

从言者角度出发,之所以发出“早安,工具人!”“早安,迟到人!”“早安,加绒人!”这样的问候,首先是因为言者对当下自我状态的感知(在例11中是“被他人使唤”,在例12中是“上班迟到”,在例13中是“天冷穿加绒秋裤”),表明这些构式中都有一个明确存在的直接受话者(即言者自我),换句话说,表面看来,网络问候构式建构的是一种言者自我叙事的独白语篇;其次是因为具有社会属性的言者并非孤立的个体,需要通过主动建构身份满足交际诉求,加之言者能明确地感知朋友圈潜在受话者的存在,言者有意地通过激活潜在听众相似的社会 - 身体互动体验来获得身份认同从而建立群内关系。尽管在汉语中此前已经出现过表示群体的类后缀,如“狗”“党”等,但相比之下,“人”字的使用会激活更多听众角色的积极体验,这就是为何具有中性义的“人”字成为此构式的固定项。

从听者角度出发,图5中各类听众对网络问候构式义的激活程度存在差异性。如例11中言者的社会规约身份为学生,通过独白问候,对自己被长期使唤的状态进行调侃,该构式表达调侃义其实是基于听众特征作出的构式选用。一方面,言者有表达抱怨情绪的需求;另一方面,虚拟社交圈客观存在的潜在听众限制了该情绪表达的自由度,言者需对语言风格作出主动调节。在例11中,受话者还包括共同经历此事件的同班同学,他们和言者之间的心理认知距离最短,对构式调侃义的激活程度最高。作为事件经历者的老师成为旁听者,由于并非事件的直接参与者,他们对“早安,工具人!”调侃义的激活程度略有削减,但对这样的用法仍持允准态度。网络交际可以突破物理和时间距离的限制,远离事件中心的微博或微信好友仍可通过关注社交状态的方式“无意间听到”(overhear)言者的自我叙事,尽管可能存在异步性,但丝毫不影响相似体验的激活。最后,构式一旦进入网络空间,其潜在传播路径是不可预见的,素未谋面的网友将成为偷听者,“潜在”表明他们可能是在无意间浏览到如例11这样的社交状态(如通过微信转发功能和微博热搜功能)。我们认为能否激活这一类听众的相似体验在很大程度上取决于新兴网络问候构式的固化程度。此构式原型构例“早安,打工人!”使用频次和固化程度都很高,佐证了上述观点。“打工”概念流行于计划经济向市场经济转型的20世纪80年代末期,劳动者用辛苦劳动换取生活保障,这种关于“打工”的文化体验是图1—5中各类交际角色所共享的,其调侃义容易被激活,从而在语言使用者心智中得到固化。当下青年群体共同面临的生活压力无疑增加了此类自我调侃的表达需求,再加上网络的传播扩散作用,于是引发了该言语社区对新兴网络问候构式的规约化机制。

结语

本文基于体认社会语言学,分析了一种最新流行的构式变体——新兴网络问候构式,认为该构式在青年社群的社交媒体上得以高频出现,其背后的体认成因可概括为:“主体 - 自我”分离式类属隐喻为其形义匹配提供了可能,其原型构式义的产生是转喻和对比两种体认方式作用的结果,而言者和朋友圈听众的体认互动决定了构式义激活的动态性和构式的能产性。必须指出的是,本文仅从定性角度作了初步探索,未来还可结合问卷调查等实证方法,从“社会现实性”和“认识加工性”两个维度来研究社会语言学所关注的话语身份建构问题,将体认社会语言学视角下的构式变体研究不断推向深入。

参考文献:

[1]BELL A. Language style as audience design[J]. Language in Society,1984(2):145-204.

[2]BYBEE J. Language, Usage and Cognition[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2010.

[3]DE MENDOZA IBÁÑEZ F J R. The role of mappings and domains in understanding metonymy[C] //BARCELONA A. Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective. Berlin:Mouton de Gruyter,2003:109-132.

[4]ECKERT P. Three waves of variation study: The emergence of meaning in the study of sociolinguistic variation[J]. Annual Review of Anthropology,2012,41:87-100.

[5]ECKERT P. Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2018.

[6]ECKERT P. The limits of meaning: Social indexicality, variation, and the cline of interiority[J]. Language,2019(4):751-776.

[7]GOLDBERG A E. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M]. Chicago:University of Chicago Press,1995.

[8]GOLDBERG A E. Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language[M]. Oxford:Oxford University Press,2006.

[9]GOLDBERG A E. Explain Me This: Creativity, Competition, and the Partial Productivity of Constructions[M]. Princeton:Princeton University Press,2019.

[10]HALL-LEW L,MOORE E amp; PODESVA R J. Social meaning and linguistic variation: Theoretical foundations[M]//HALL-LEW L,MOORE E amp; PODESVA R J. Social Meaning and Linguistic Variation: Theorizing the Third Wave. Cambridge:Cambridge University Press,2021:1-24.

[11]HOFFMANN T. Cognitive sociolinguistic aspects of football chants: The role of social and physical context in usage-based construction grammar[J]. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik,2015(3):273-294.

[12]HOFFMANN T. Marginal argument structure constructions: The[V the Ntaboo-word out of]-construction in post-colonial Englishes[J/OL]. Linguistics Vanguard,2020(1)[2024-01-05]. https://doi.org/10.1515/lingvan-2019-0054.

[13]HOLLMANN W B. Constructions in cognitive sociolinguistics[M]//HOFFMANN T amp; TROUSDALE G. The Oxford Handbook of Construction Grammar. Oxford:Oxford University Press,2013:491-509.

[14]HUDSON R. Inherent variability and linguistic theory[J]. Cognitive Linguistics,1997(1):73-108.

[15]KRISTIANSEN G amp; DIRVEN R. Introduction. Cognitive sociolinguistics: Rationale, methods and scope[C]//KRISTIANSEN G amp; DIRVEN R. Cognitive Sociolinguistics: Language Variation, Cultural Models, Social Systems. Berlin:Mouton de Gruyter,2008:1-20.

[16]LABOV,W. The Social Stratification of English in New York City[M]. Washington, D.C.:Center for Applied Linguistics,1966.

[17]LAKOFF G amp; JOHNSON M. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought[M]. New York:Basic Books,1999.

[18]RADDEN G amp; KÖVECSES Z. Towards a theory of metonymy[C]//PANTHER K-U amp; RADDEN G. Metonymy in Language and Thought. Amsterdam:John Benjamins,1999:17-59.

[19]TOMASELLO M. The Cultural Origins of Human Cognition[M]. Cambridge:Harvard University Press,1999.

[20]陈西,束定芳.新构式的固化 - 规约化分析:以“可能V了假X”为例[J].语言教学与研究,2020(5):103-112.

[21]姜灿中,匡芳涛.构式使用的社会认知动因[J].现代外语,2019(3):328-338.

[22]林纲.网络视域下“××人”词语模的生成与功能嬗变:由年度热词“打工人”等谈起[J].传媒观察,2021(2):62-67.

[23]刘永厚.语体变异的社会语言学研究路径、热点与趋势[J].现代外语,2019(2):280-289.

[24]束定芳,张立飞.后“经典”认知语言学:社会转向和实证转向[J].现代外语,2021(3):420-429.

[25]田笑语,张炜炜.汉语变体中分析型致使构式变异研究:多分类逻辑斯蒂回归建模[J].外语与外语教学,2020(3):22-33.

[26]王寅.后现代哲学视野下的体认语言学[J].外国语文,2014(6):61-67.

[27]王寅.体认语言学发凡[J].中国外语,2019(6):18-25.

[28]王寅.体认语言学:认知语言学的本土化研究[M].北京:商务印书馆,2020.

[29]王寅.体认社会语言学刍议[J].天津外国语大学学报,2021a(1):15-25.

[30]王寅.体认社会语言学的理论基础与研究方法[J].解放军外国语学院学报,2021b(2):9-17.

[31]王寅.荀子不是任意说的中国总代表:基于体认语言学的思考[J].北京第二外国语学院学报,2024(2):18-29,38.

[32]魏在江.概念转喻研究的理论前沿与发展动向[J].北京第二外国语学院学报,2023(5):147-160.

[33]文旭.基于“社会认知”的社会认知语言学[J].现代外语,2019(3):293-305.

[34]赵芃,田海龙. 变异社会语言学研究的新发展[J].现代外语,2022(1):137-146.

作者信息:肖德铭,广东外语外贸大学英语语言文化学院/安顺学院外国语学院,510420/561000,研究方向:认知语言学、对比语言学。电子邮箱:deming2021@126.com

魏在江,广东外语外贸大学英语语言文化学院教授,博士生导师,510420,研究方向:认知语言学、对比语言学。电子邮箱:weizaijiang@163.com

An Embodied-Cognitive Sociolinguistic Account of Viral Online Greeting Construction

Xiao Deming1,2 / Wei Zaijiang1

(1. Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510420, China;

2. Anshun University, Anshun 561000, China)

Abstract: Toward the end of 2020, a novel online greeting construction, instantiated by “Good morning, Laborers!” went viral on Weibo or WeChat Moments of the young netizen group. Despite its superficial form of greeting, this construction serves both self- and in-group banter functions. As its syntactic and semantic features cannot be indicated from its components or from existing linguistic structures, it can only be stored as a construction in the speakers’ mental grammar. Classic construction grammar research has extensively explored grammatical constructions; however, emphasis on the constructional variations used by specific social groups is lacking, and the social information stored in these constructions has seldom been addressed. Drawing on insights from Embodied Cognitive Sociolinguistics (ECS), this paper begins by refining the embodied principles of linguistic structures from a socioecological perspective, encompassing the self in action, the audience in the virtual friends’ circle, and prevailing societal events. Subsequently, based on these principles, it systematically describes the constructional information stored in viral online greeting construction and explores the factors that contribute to its popularity and productivity. This study found that online viral construction mainly serves the purpose of temporarily constructing the speaker’s social identity. Its meaning-making mechanism can be attributed to four embodied-cognitive operations: the generic metaphor of split “subject-self”, scenario metonymy, the contrast of virtual-real situations, and the construal of audience roles. It also claims that ECS aligns with the foundational principles of the third wave of language variation research in terms of its theoretical underpins and research goals.

Keywords: embodied-cognitive sociolinguistics; constructional variation; social meaning of construction; identity construction; embodied cognitive mechanism

(责任编辑:魏 鸣)