彬彬君子,赴礼之约

【关键词】文明礼仪;传统文化;主题班会

【中图分类号】G635" 【文献标志码】B" 【文章编号】1005-6009(2024)32-0062-04

【作者简介】徐媛媛,南京市第五高级中学(南京,210003)教师,二级教师,曾获江苏省中小学班主任基本功大赛一等奖、南京市五一劳动奖章。

一、教育背景

《论语》有言:“不学礼,无以立。”“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”我国自古以来就是礼仪之邦,“礼”为中华优秀传统文化的重要组成部分。江苏省制定下发《关于在全省开展未成年人文明礼仪养成教育的意见》和《江苏省未成年人基本文明礼仪规范》,对幼儿园、小学和初高中提出分阶段文明礼仪养成教育目标。在具体内容上,针对未成年人中存在的不知礼仪、不用礼仪、不讲礼仪等突出问题强调抓好“八礼四仪”。《中小学文明礼仪教育指导纲要》对高中阶段礼仪教育设立的目标为:让学生了解礼仪的渊源和内涵,掌握做人做事的原则和方法,提高合作、参与、交往的能力,培养乐观、豁达、积极向上的性格,形成对家庭、社会和国家的责任感,树立社会主义公民意识。

随着心理发展的日趋成熟,高中生的个性发展鲜明,崇尚自由,自我意识较强。进入高二以来,我班学生摆脱了刚进校时的生疏感与陌生感,人际交往更加深入。无论是在现实生活还是网络世界,班上学生因为言谈引发的不和谐现象时有发生,个别学生会使用不文明用语,在现实或网络中与他人相处时发生矛盾,逞一时口舌之快,说话不顾及他人感受等。针对这些问题,我组织召开本节班会,深入开展“文明礼仪”教育,把礼仪教育与社会主义核心价值观在个人层面的要求结合起来,落实到各环节,引导高中生将自身的“友善”意识与“文明”“和谐”的社会和国家命运密切关联起来。

二、教育目标

认知方面:引导学生理解“言谈之礼”的内涵。

情感方面:引导学生体悟现实生活与网络世界中“言谈之礼”的重要性,感悟个人礼仪修养要与社会、国家同频共振。

行为方面:让学生掌握做人做事的原则和方法,自觉自愿在行为上作改变,将“言谈之礼”内化于心、外化于行。

三、活动准备

教师方面:制作并发放《“无礼”言谈收集表》;搜集相关图片、视频材料;制作PPT;准备爱心纸片、“礼节传承锦囊”等。

学生方面:填写《“无礼”言谈收集表》;拍摄情景剧。

四、实施过程

(一)跨越时空——古今君子知多少

1.视频导入

播放视频《典籍里的中国——看我泱泱礼仪大国,君子有为德远播》。

教师提问:古往今来,“君子”可以称得上是对一个人品格的最高评价。通过视频,你认为何为君子?

预设:有礼有节、尊老爱幼、彬彬有礼、温文尔雅、有修养、德才兼备……

2.情景剧场

学生主持:作为时代新人,我们与君子的要求有哪些差距呢?

学生表演《“无礼”言谈》情景剧。

教师采访:你在演情景剧的过程中有什么感受?

预设:有些不文明言行,表演起来觉得很不好意思。

学生提问:假如用摄像机记录下平日里你的“无礼”言谈,你愿意在班级放给大家二次观看吗?

预设:还是不要拍了吧,有些因情绪激动说的话,放给大家二次观看感觉很丢人。

学生讨论:“无礼”因何而生?

学生1:很多同学词汇匮乏,无法得体表达情绪,不会好好说话。

学生2:盲目跟风,养成习惯,下意识脱口而出。

学生3:周围人对不文明现象熟视无睹、不以为意,成了无礼滋生的“沃土”。

学生4:不尊重他人,个人素质修养有待提高。

教师小结:君子敬而无失,与人恭而有礼。成为君子的第一步,可以从言谈之礼开始。刚刚大家探讨了无礼究竟因何而生,希望大家借此勇于直面痛点,自我剖析,及时改正。中华优秀传统文化讲究君子气度,彬彬君子,让我们共赴文明之约。

打开“礼节传承锦囊一”:用语文明,心平气和,学会尊重。

【设计意图】以“典籍里的君子”导入,创设情境,勾勒“君子”形象,引出主题;回归校园,以情景剧的方式呈现身边无礼现象,贴近生活,由学生交流讨论、自查自纠,发现问题所在,剖析得出“无礼因何而生”,为引导学生“怎么做”作铺垫。

(二)换位思考——语言力量悟多少

教师拿出提前准备好的两个纸盒与爱心形状的纸条,将学生分成AB两组。

A组学生在纸条上写下从小到大听到的印象最深刻的赞美话。将纸条收齐并打乱,请B组学生随机抽取纸条,并大声将赞美的话随机读给A组学生听。在这一环节给学生时间,让学生充分参与,感受赞美带来的心情愉悦。

B组学生写下从小到大听过的最刺耳的、受到伤害或打击最大的一句话。请A组学生大声读出来,在读的过程中,添加一个同步动作:学生每听到一句伤人的话时,就搓揉一次爱心纸条,活动结束后将纸张抚平。

学生说一说活动过程中的感受。

教师小结:语言是一把双刃剑,其力量是巨大的。彬彬君子,让我们共赴友善之约。

打开“礼节传承锦囊二”:耐心倾听,换位思考,诚恳友善。

【设计意图】关注情感目标的实现,用“可视化”的方式让学生亲身感受到有礼给人带来的温暖和无礼给人带来的伤害,引导学生说出真实感受,引发共情,学生从中感悟到语言强大的正向力量与负向力量,进而明确言谈之礼的要求:耐心倾听、诚恳友善。

(三)超越国界——君子外交展自信

榜样人物:周恩来。

一次,周恩来总理接见的美国记者不怀好意地问:“总理阁下,你们中国人为什么把人走的路叫作马路?”

周恩来总理听后没有急于用刺人的话反驳,而是妙趣横生地说:“我们走的是马克思主义之路,简称马路。”

这个美国记者仍不死心,继续出难题:“总理阁下,在我们美国,人们都是仰着头走路,而你们中国人为什么低头走路,这又怎么解释呢?”

周恩来总理笑着说:“这不奇怪,问题很简单嘛。我们中国人走的是上坡路,当然是低着头走了。”

教师小结:习近平总书记说过,要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发,使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来。周恩来总理在面对国际不友善的声音时,能够委婉却有力地反击。我们可以从成功外交案例中寻找方法,智慧地运用语言。作为时代新人,我们应勇赴自信之约。

打开“礼节传承锦囊三”:自信发声,平等对话,不卑不亢。

【设计意图】引导学生思考社会与国家外交中的“言谈之礼”,感悟其重要性,感悟个人礼仪修养与社会、国家的同频共振。引发学生的家国情怀,唤起学生的社会责任感。

(四)打破壁垒——虚拟世界如何评

1.看问题

出示案例:网络无礼言谈。

2.寻方法

第一步:明确其是事实还是观点。

第二步:如果是事实,就进一步思考这符合常识或逻辑吗?信息源是什么?可靠吗?如果是观点,就应该思考这个观点正确吗?提供理由了吗?有其他观点或其他可能吗?

3.练说话

学生运用所学方法,学会合“礼”质疑与理性评价,先寻找事实与观点,再进行评论。

教师小结:君子在任何时刻,都应保持修养,内外一致。“言谈之礼”要求我们用语文明、心平气和、耐心倾听、诚恳友善。言论自由有边界,言谈发声需理性,言谈之“理”也是言谈之“礼”。彬彬君子,让我们共赴理性之约。

【设计意图】从现实生活延伸到虚拟世界,为学生提供在网络上理性发声,不信谣、不传谣的鉴别方法,分“看问题”“寻方法”“练说话”三步骤,给予学生当场练习理性发言的机会。

(五)君子之约——“好好说话”行多少

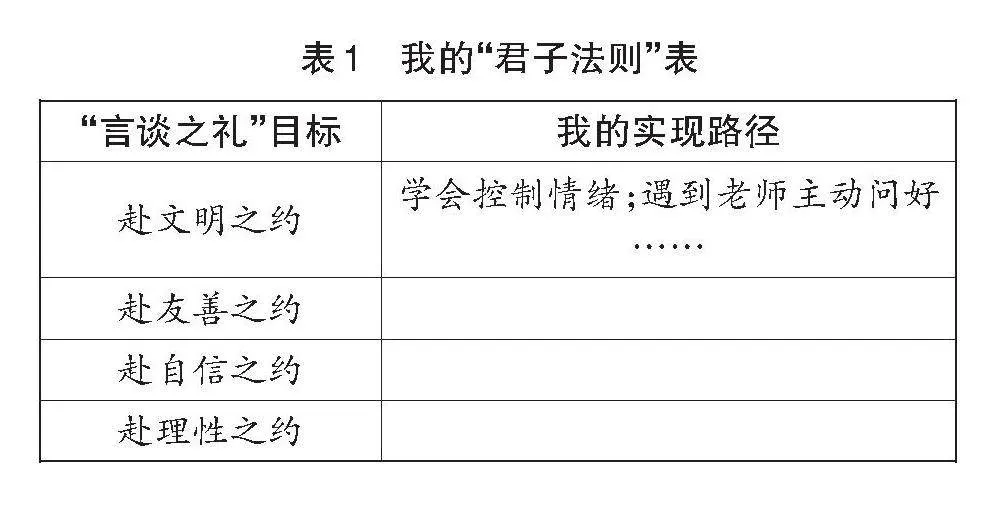

1.君子养成法则制定

全班以成为“彬彬君子”为目标,制定属于自己的“君子法则”(见表1)。

2.君子协议——清朗班级,你我共建

学生分成8个小组,讨论拟定班级“言谈之礼”的君子协议,经全班达成一致后各组派代表上台签字,同时设置“观察员”进行监督,后将君子协议在公告栏进行张贴。

教师总结:希望同学们记住今天所感受到的语言的力量和礼仪的魅力。言谈之礼不仅是说文明的话,还要说友善的话,说自信的话,说理性的话,从自己做起,共建友善清朗班级,为和谐社会贡献力量。

【设计意图】在学生充分探讨、理解、感知“言谈之礼”后,设计相应的践行活动,让学生将所学所悟变成行动。将“言谈之礼”落实到今后的每一次说话中,传承文化,勇于担当,做彬彬有礼的君子。将自律与他律相结合,在个人与集体的努力下,共建清朗班级、和谐社会。

五、活动延伸

以班级为单位,向全校发出一份倡议书,提倡大家注意言谈举止,关注“八礼四仪”,共建和谐校园。

推荐阅读《非暴力沟通》《沟通的艺术》《乌合之众》等,将读后感悟在小组内分享。

六、活动反思

主题班会一直以来都是德育的主阵地,一节好的班会课是建立在班主任对学生思想脉搏的准确把握,以及对时代命题、社会问题的准确认知与把握的基础上,从学校教育的培养目标以及青少年身心发展规律出发,达成活动育人的教育目的。本节班会从班级学生在人际交往中暴露出的问题出发,以传承中华优秀传统文化,培养拥有“四个自信”的时代新人为目标,以“八礼四仪”中的言谈之礼为切口,运用多种途径,带领学生认识、感悟、践行言谈之礼。

1.班会不是个别谈话,而是群体教育

对于班级中普遍存在的问题,班主任要做有心之人,及时进行引导。班主任应关注每一个学生的成长需求,在集体讨论中促进全体学生的共同进步。本节班会的主题是在将班级近期存在的问题列举出来后,邀请班委共同确定的。这种方法能有效增强班级的凝聚力和学生的责任感,让学生感受集体决策的力量,引导学生在多元观点中寻找共识。

2.班会不是活动串联,而是层层递进

本节班会围绕“是什么”“为什么”“怎么做”,精心设计了不同的活动,如“语言力量可视化体验”“链接时事实战演练”“制定个人君子养成法则”“签订班级君子协议”等。活动层层递进,由个人到社会国家,由现实到虚拟,以学生丰富的亲身体验代替接受教师口头教育。

3.班会不是形式追求,而是价值引领

各环节从“知情意行”四个方面层层推进,最终回归学生自身的行动。本节班会不仅关注“友善”的价值引领,也关注该主题承载的中华传统文化、社会热点、国际交流等,使学生感悟个人礼仪修养与社会、国家的同频共振。

本节班会贴近学生生活,学生有话可说,参与感强。在设计各环节时,须进一步合理分配,实操时控制时长,以保证班会的完整性和连续性,从而确保教育效果的最大化。