文化自信视域下小学劳动课程的系统设计与实施

【摘 要】 开展文化自信教育是时代赋予劳动课程的重要使命。学校在具体实践中深挖劳动课程内容中的“中国元素”,通过整体规划构建文化自信视域下劳动课程图谱,以环环相扣的实施链和指向成长的评价支撑实现课程的育人价值,达成文化自信的涵养目标。

【关键词】文化自信 劳动课程 中国元素

党的二十大报告强调,“必须坚定历史自信、文化自信”“不断提升国家文化软实力和中华文化影响力”。加强学生文化自信教育是落实立德树人根本任务的重要途径。中华优秀传统文化是开展文化自信教育的“中国元素”之一,对引导学生理解和认同中华文化,形成正确价值观具有重要意义。新时代劳动教育秉持“继承优良传统,彰显时代特征”的基本理念,劳动课程内容中蕴含着丰富的“中国元素”,是中华文化传播的重要媒介。基于此,浙江省湖州市月河小学教育集团(以下简称“学校”)积极构建“劳动里的中国风”课程,并进行有效实践,在生动活泼的劳动课程中种下文化自信的种子。

中华优秀传统文化种类繁多,熠熠生辉。因此,在构建融入“中国元素”的劳动课程时,需要深挖中华优秀传统文化中蕴含的劳动智慧和劳动精神,寻找劳动课程中“中国元素”的生长点,面向学生成长需求,以培养学生的核心素养为导向整体规划课程。

一、以“中国元素”为牵引,构建层级进阶的项目群

以往的劳动教育常以活动的方式代替课程,缺乏系统的考虑,忽视活动与常态课程、学生学情的真实联系。基于此,“劳动里的中国风”课程从中华优秀传统文化中汲取养料,依据《义务教育劳动课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)创编高低贯通的劳动项目菜单,精准构建课程图谱。

1. 厘清“中国元素”融合路径

依据课标的规划,劳动课程内容共设置了十个任务群,其中农业生产劳动、传统工艺制作、烹饪与营养三个任务群中蕴含的“中国元素”最为丰富,为涵养文化自信提供了充足的素材。由此,可以从这三个任务群入手,通过构建、放大、拓展的方式,形成具有浓郁中国味的劳动项目。具体路径见图1。

(1)构建农耕里的“中国元素”

中国悠久的农耕历史中蕴含着许多优秀的文化和智慧,其中二十四节气是农耕文明的重要产物,是自然节律、农事活动和习俗的巧妙结合。“劳动里的中国风”将二十四节气中的“中国元素”植入农耕项目,构建动态的序列化的劳动课程,按照季节的变迁实施项目,让学生在动态的农业生产中感悟劳动人民的智慧。

(2)放大工艺里的“中国元素”

传统工艺制作是传统文化融入劳动课程的重要切入口。传统工艺中的扇艺、刺绣、纸艺、编织、印染等,是开展劳动实践的重要载体。学生浸润在传统工艺项目的劳动实践中,能充分感受劳动创造美好的价值,感受传统工艺劳动的智慧,感受工匠精神,形成传承中华优秀传统文化的意识。“劳动里的中国风”课程放大传统指尖工艺蕴藏的“中国元素”,围绕一项工艺生发多样的项目。比如,在“纸文化”模块中根据1~6年级学生的特点,梳理了层层进阶的纸艺项目菜单,以“小纸张,大文化”的方式引导学生感受中华优秀传统文化的魅力。

(3)拓展舌尖上的“中国元素”

在学校实施的各类劳动项目中,烹饪劳动是最受学生欢迎的劳动项目之一。结合传统习俗,将舌尖上的“中国味”融入劳动课程,不仅培养学生的劳动素养,也让学生在传统佳节的烹饪劳动中感受为家人服务的美好,还能增强学生对健康饮食文化的学习与了解。因此,“劳动里的中国风”结合地域习俗,将富有地方特色的千张包、茶糕、小圆子、粽子等学生喜欢的传统美食纳入项目菜单,使学生感受传统饮食文化中的中国情怀。

2. 明确素养目标建议

不同学段的学生心理特征、劳动能力各不相同,面向不同学段开发的“劳动里的中国风”课程需依据学情,明确不同学段劳动项目实施的目标建议,为有效落实劳动项目导航把向。

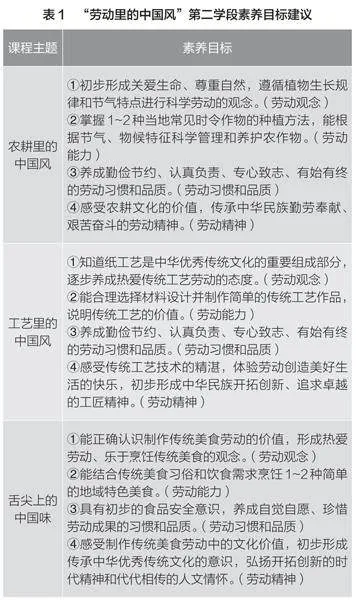

围绕农业生产劳动、传统工艺制作、烹饪与营养三个任务群,从劳动素养的四个维度分三个学段设置目标建议。表1即为第二学段的素养目标建议。

3. 创编劳动项目菜单

项目是劳动课程实施的载体,创编适用的劳动项目菜单能让文化自信的培养具有连贯性和延续性。但是文化自信视域下劳动课程的系统设计不能与学校的常态课程割裂,而是要基于已有课程适时融入,重构较为成熟的劳动项目。因此,需对省编教材进行梳理,丰富原有中华优秀传统文化的素材载体,并对相应素材进行全学段系统设计。

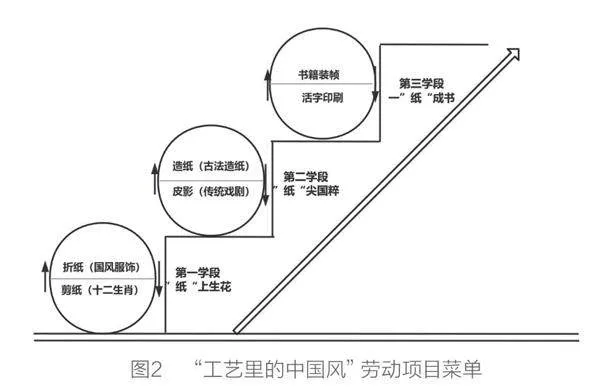

同一课程主题在不同学段设置不同的项目,结合不同课程主题中的“中国元素”和不同学段的素养目标建议,学校创编了高低贯通的项目菜单。比如,“工艺里的中国风”主题中,“纸文化”模块在第一学段设置了折纸、剪纸等简单纸艺,在第二学段设置了造纸、皮影等难度进阶的纸艺,在第三学段则设置了书籍装帧、活字印刷等项目(见图2)。

项目菜单以“纸”为载体,充分挖掘了中国传统精湛工艺,引导学生在劳动中感受传统工艺的魅力,生发民族自豪感。

二、以“统筹实施”为主干,形成环环相扣的实施链

实践是劳动课程的基本属性,但学校课程的实施时间是有限的,因此,需要统筹规划,使特色课程与常态课程融合实施。

1. 微项目,用好劳动课

每周至少1课时是国家规定的劳动课程实施时间,用好、用足每周这1课时能有效保障劳动课程的真正落地。

(1)与教材项目同频共振

浙教版劳动教材围绕农业生产劳动任务群安排了“小神农种植园”“打造阳台小菜园”等项目。这些项目均需开展植物的种植及养护活动,是融合“中国元素”的好时机。比如,浙教版劳动教材三年级下册“吃苦耐劳勤耕种—小神农种植园”项目的任务二和任务三分别是种植农作物和管理种植园,可结合该项目的实施,融入“农耕里的中国风”主题下的“节气里的种植园”,开展“领养一株棉花”项目。学生在劳动课中学习节气与播种的劳动知识,播种棉花并制定棉花的养护方案。该项目随着劳动教材同步实施,实现了常态课程与特色课程的同频共振。

(2)做教材项目的有益补充

课标在规划劳动课程内容时安排了丰富的中华优秀传统文化的育人内容,继承中华民族勤俭节约、敬业奉献的优良传统,培育精益求精、追求卓越的工匠精神等是劳动课程的重要目标。学校在实施“劳动里的中国风”课程中放大蕴藏的“中国元素”。比如,浙教版劳动教材三年级上册“传统文化要继承—折扇的设计与制作”项目,在实施中将当地的非遗工艺羽扇、竹扇融入项目,丰富课程内容,丰富课程的实践形式,通过学习非遗文化、设计制作折扇、倾听非遗传承故事等活动,使学生形成传承中华优秀传统文化的意识。

2. 长项目,用好劳动周

劳动周是劳动课程的重要组成部分,并且劳动周与每周至少1课时的劳动课是不能互相替代的。劳动周通常会设置一些跨时空、长周期的劳动主题,让学生在一系列项目和劳动任务的完成过程中,养成吃苦耐劳、持之以恒的优秀品质。学校结合“中国元素”这一特色,系统规划各学段劳动周的主题,在不断的实施中优化迭代,既满足了学生劳动素养的培养需求,也能让文化深深植根于学生心中。

(1)空间衔接

劳动课程的实施需要统筹利用好社会、家庭和学校的现有资源。尤其是长项目的实施,需要保障充足的劳动场域和师资。劳动周的活动时空主要在课外和校外。结合课程的需求,学校整合校外的基地资源,利用当地劳动实践场馆,让学生在真实的劳动现场开展劳动。比如,在“春光明,笋儿尖尖”项目实施中,学生走进笋山,在农民伯伯的带领下寻笋、挖笋、剥笋、切笋,制作时令美食“腌笃鲜”。农民伯伯的挖笋之道让学生感悟到劳动的智慧,品鲜笋之味让学生发现了劳动创造幸福生活。

(2)师资融合

劳动项目在实施过程中还需要统筹利用好教师资源。学校将校外优秀工匠、“非遗”传承人及经验丰富的农民、技术工人等吸纳进劳动教师队伍,形成了“1+N”导师制,“1”为项目主要指导教师,全程指导劳动项目的开展;“N”为校内外具有劳动专长、技能专长等项目技术指导教师。比如,在“麦子很芒”项目实施中,学校邀请农科院工作人员为学生讲解节气与农事的专业知识,指导学生了解科学管理养护作物的方法,学习立体农业、智能监测养护等现代农业新技术,在传承中华优秀传统文化的同时弘扬开拓创新的时代精神。

3. 云项目,上好家校课

学生经历完整的劳动过程是劳动课程实施的重要原则。受授课时间的限制,许多劳动项目在校内往往浅尝辄止。比如,手缝布艺、烹饪、工程物化等,学生很难经历劳动的全过程,教师授课也多以小组合作、技能讲授为主,导致学生劳动的主体性缺失。云项目的实施破解了劳动时长不足这一难题,建立起家校社协同共育的共同体,让课程延续。学校建立“云项目”资源库,在平台发布项目需求后由学生自主申报参与的项目,学生根据平台提供的微课、素材、任务单,线上学习,线下实践。

三、以“评价支撑”为阶梯,激活学生成长的关键点

学生成长是检验课程实施效果的重要指标。构建指向学生成长的课程评价能有效促进课程目标的实现,保障课程实施效果。文化自信视域下的劳动课程评价注重学生劳动过程中的表现,强化文化传承意识,关注劳动素养达成的多个维度,以评价的正向引导,促进学生对中华优秀传统文化的理解与认同,涵养文化自信。

1. 细化指标,评价有据可依

劳动课程的评价起着指导与调控、反馈与调整的重要作用,因此,要以具体明晰的指标,引领教师指导的方向,提升课程育人的深度、广度与效度。

(1)具体化的指标

课程评价的设计紧扣课程目标中的素养要求,围绕劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神四个维度细化层级,让评价指标更加清晰具体,与学生的真实劳动表现相契合。比如,“工艺里的中国风”主题课程中“手缝布艺”模块根据劳动素养的四个维度细化学生达成的主要表现特征,以此作为项目评价的标准(见表2)。

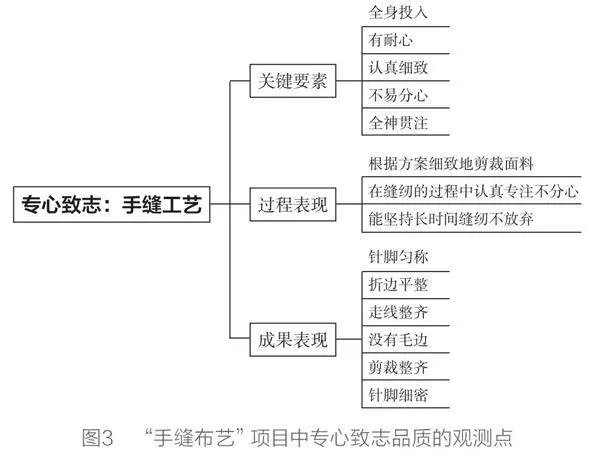

(2)可视化的观测点

文化自信视域下劳动课程的评价还应关注传统文化育人价值的达成,通过呈现可视化的观测点,协助教师诊断育人效果。不同主题的课程内容涉及的劳动类型不同,评价观测的侧重点也不同。比如,“工艺里的中国风”隶属于传统工艺制作任务群,侧重于对工具的使用和技能的掌握、劳动质量意识、劳动精神的评价。在评价时围绕项目的核心品质从关键要素、过程表现、成果表现三个方面呈现评价观测点。图3即为“手缝布艺”项目中专心致志品质的观测点。

2. 多元激励,驱动劳动热情

可视可测的指标有效发挥了评价的反馈改进功能,促使教师根据学生学习与实践的情况,改进教学安排。而要想让学生持续、深入地参与到课程中,还需要发挥评价的激励作用,驱动学生参与劳动的热情,营造浓郁的劳动氛围,让学生在潜移默化中受到环境的熏陶。

(1)评价主体多元,彰显学生本位

劳动课程的评价需要发挥学生实践主体的主观能动性。学生主动参与劳动课程评价有利于自主判断在劳动实践过程中的个人发展情况,从而规划自我调整的方案。教师在指导过程中要先引导学生规划个人发展目标,明晰目标达成的标准,使学生能在劳动实践过程中对照标准自我检视、自我调整,端正劳动态度,改进劳动行为。

作为评价的主体,学生还可以参与生生互评,在互评中了解他人的发展情况,互相监督、取长补短。学生可以通过观察他人的劳动过程、劳动成果,以书面或口头的形式进行点评。一方面,从旁观者的角度检验劳动成效;另一方面,在评价他人的同时促进自身的反思和内化。

(2)评价内容多元,凸显价值引领

劳动课程的评价是以素养为导向的。文化自信视域下的劳动课程实施不仅关注学生劳动能力的习得,还要关注学生在劳动实践中逐渐形成的意识和观念。因此,要充分发挥评价的导向功能,以评价引导学生树立正确的价值观念,培养热爱中国文化的家国情怀。学校在制定评价标准时可以从劳动素养的四个维度制定劳动目标内容,在目标的制定中凸显文化自信的价值引领。

文化是一种深沉持久的力量,凝聚着一个民族的智慧和心血。中华优秀传统文化从各个方面对中华民族进行着浸润和滋养,其中劳动教育内涵丰富, 富有时代意义和价值。文化自信视域下劳动课程的设计与实施应植根于中华优秀传统文化的沃土,借鉴传统劳动精华,立足新时代劳动教育具体实践,引导新时代学生树立正确的劳动观念,在劳动实践中深化对中华文化的理解与认同,涵养文化自信。

(作者单位:浙江省湖州市月河小学教育集团)

责任编辑:赵继莹