利用在地资源,在读写联动中实现知行合一

【摘 " 要】以单篇形式呈现的革命文化题材课文因其孤立编排的特点,不利于学生深入理解,给教学工作带来了一定的难度。为此,教师可链接以往教材中的同题材课文,充分挖掘在地资源,组织研学活动,通过知行合一、读写联动的教学方式,使学生深刻认识和感悟革命精神。这样,不仅能够实现“弘扬革命精神”“抒发家国情怀”的教学目标,还能够有效提升学生的综合素养。

【关键词】革命文化题材课文;群文阅读;在地资源;研学活动;知行合一

在语文教学中,革命文化题材课文的教学一直占据着重要的地位。依据内容的不同,革命文化题材课文常以单篇或整组的形式进行编排。其中,以单篇形式呈现的革命文化题材课文因其孤立编排的特性,不利于学生深入理解,给教学工作带来了一定的难度。此外,革命文化题材课文的教学往往侧重“意义灌输”,导致学生仅能获得对革命精神的表面印象,而未能真正领悟文章的深层内涵和主旨。为解决上述问题,教师可对不同书册中的革命文化题材课文进行系统整理,并据此开展群文阅读教学。同时,为丰富教学内容,应深入挖掘当地红色资源,设计符合学生身心发展特点的革命文化课程。下面以统编教材四年级下册《黄继光》一课为例,具体探讨如何让“知”与“行”相结合,使学生能够在亲身参与中深刻感悟革命精神,传承红色基因。

一、开展群文阅读,感悟革命精神

采用群文阅读的方式,从“单篇”跃迁到“多篇”,挖掘英雄人物行为背后的行事逻辑和心理动机,有助于学生进一步领会革命文化内涵,并有效拓展知识视野。以《黄继光》为例,它作为本册最后一篇革命文化题材课文,独立编排于第七单元,起到承上启下的关键作用,适宜开展群文阅读活动,为学生升入高年级后深入学习革命文化筑牢基石。教师可链接统编教材四年级上册的教学内容,化零碎为统整。比如,把《梅兰芳蓄须》《为中华之崛起而读书》《延安,我把你追寻》等篇章挑选出来,作为本课的拓展阅读材料。虽然以上三篇课文描述的时代不同、内容不同,但主题都与“高尚品格”“伟大精神”有关。教师引导学生发现,这些课文存在着明显的共通之处:其一,呈现历史背景,加深读者对革命人物的理解。其二,以他述者的视角,讲述中国人民在国家危亡之际所做的努力。其三,借助典型人物在典型事件中的英勇表现,明确了革命精神的本质。在对上述三篇文章的共性进行分析后,就可以确定《黄继光》一课的主要教学任务如下。

1.查阅相关历史资料,加深对课文内容的理解。教师搜集与黄继光有关的人物传记、影视资料等,通过多种媒介还原黄继光的鲜活形象与身心发展历程,帮助学生把握课文内容。

2.关注语言、动作描写,体会人物品质。人物的语言和行为体现了人物的精神面貌,能够推动情节的发展,把叙事的节奏由平缓推向高潮。挖掘言行背后人物的行事逻辑和心理动机,能够让学生对革命精神形成理性考量。

3.说一说革命精神在英雄人物身上的具体体现。这一任务旨在让学生深入思考并交流自己的看法,形成对革命精神的感性认识。

4.写一封真挚的信给革命前辈。写信能够拉近学生与革命前辈的距离,将自己的所思所想表达出来。

以上任务在阅读和习作之间建立内在关联,让学生聚焦一个共同的主题,对革命精神形成初步的认识和感悟。

二、借助研学旅行,赓续红色荣光

革命文化题材课文的时代背景与当下相差甚远,容易让学生产生疏离感。此外,虽然在上一阶段的学习过程中,学生对革命精神的具体内涵产生了一定的认识和感悟,但这样的感悟尚显肤浅,且持续时间有限。为了解决以上问题,教师可把学习延伸到课外,组织研学活动,带领学生实地参观革命历史遗址、纪念馆和博物馆等,使学生能够身临其境地感受革命先烈的奋斗历程,深入理解革命历史。这种知行合一的教学方式,能够真正实现“读万卷书,行万里路”的教育目标,不仅能够增强学生的爱国情怀和历史责任感,还能培养他们的团队合作精神和实践能力,使红色精神在新一代青少年中不断传承和发扬。

福建省三明市清流县的红色文化底蕴深厚,有不少革命遗迹。这些遗迹可作为生动的素材,深化学生的认识,激发学生的爱国情感。为此,在学完《黄继光》一课后,设计了名为“重走红军路”的研学活动,让学生步入清流县的“革命圣地”——初心小镇,了解红色往事。

鉴于篇幅有限,革命文化题材课文在人物刻画与情节构思方面难免会有所省略。为了让学生更好地体会革命人物身上的革命精神,“重走红军路”的第一站放在初心小镇入口处的清流县革命历史纪念馆。该纪念馆收藏了丰富的革命文物,是开展革命文化教育的重要场所。学生通过品读文史资料、解读红色标语,深入了解肖二嫂舍身救同志、清流保卫战等一系列感人肺腑的红色往事,从而更加深切地感受到黄继光等革命英雄的高尚品格与伟大精神。这也进一步拉近了他们与革命文化题材课文之间的情感距离、心理距离和认知距离。

接着,教师安排学生来到特训基地,进行为期三天的集中特训。在特训基地,学生可深入体验军旅生活,通过站军姿、叠被子等训练项目,感受红军严明的纪律要求。同时,参与真人“大作战”,从中感悟团结协作的力量。在此期间,学生自主起居,这也锻炼了他们的独立品格和自理能力。特训结束后,教师引导学生深入思考:为期三天的集中特训,你学会了什么?懂得了什么?现在请你们想一想,在《黄继光》一文中,是什么使得黄继光的品格熠熠生辉?如今有了特训的体验后,你们对黄继光的精神是否有了更深刻的认识?这样的思考环节有利于学生深刻感受伟大的革命文化和革命精神。

在特训基地训练完后,学生怀揣着敬意来到本次研学旅行的终点站——苏区广场。在广场,学生瞻仰伟人塑像,在塑像下合影留念,并交流、分享几天来的感受、体会。

通过上述一系列富有意义的活动,学生成功地将“知”与“行”紧密结合在一起。课本中“理想”“信念”这些抽象的概念,通过此次旅程的洗礼,变得鲜活而生动。它们不再仅仅是书页上的文字,而是转化为有血有肉的革命英雄与真实故事,深深烙印在学生的心中。

三、落实写作任务,深化学习体悟

在先前的教学环节中,学生通过“知”与“行”两个阶段的学习,不仅获得了对革命精神的感性认知,还在此基础上形成了对革命文化的理性体悟。这种从感性到理性的升华,有助于学生在思想上得到进一步的成长与提升。教师可以借鉴“知行合一”的理念,开展写作实训,完成《黄继光》一课的最后一项教学任务——写一封简短的信,以此实现“弘扬革命精神”“抒发家国情怀”两个教学目标。真实的体验是最好的灵感来源。由于在研学活动中,学生已经深入体会革命精神与红色文化的魅力,他们在课堂上自然能够以文字为载体,抒发内心的感慨。

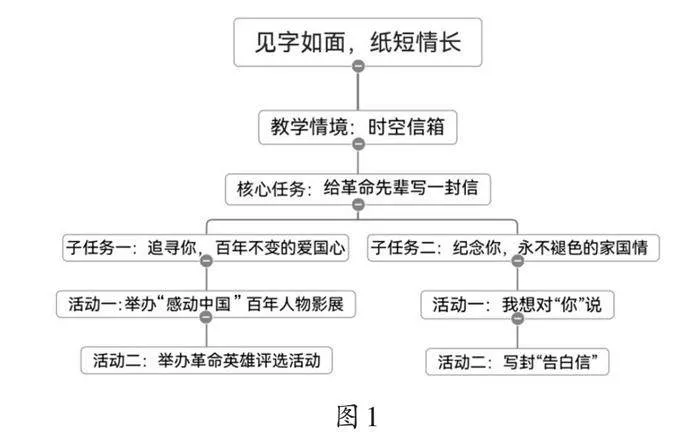

在本次写作教学中,教师确定了“见字如面,纸短情长”的教学主题,创设了如下情境。

先辈们的革命理想是希望未来的中国能实现民族复兴,重新屹立在世界之巅。如今,我们做到了,但是他们却没能亲眼看到这一幕。四年级一班设置了一个时空信箱,可以向革命先辈寄送同学们的信。现在,请你们写一封真挚的信给革命英雄,向先辈们转达诚挚的敬意!

在此基础上,教师设计教学整体框架,根据核心任务“给革命先辈写一封信”,设计“追寻你,百年不变的爱国心”“纪念你,永不褪色的家国情”两项子任务,每个子任务又细分为若干个活动,确保教学过程的清晰性与连贯性,形成严谨而富有逻辑的教学体系(如图1)。

子任务一采用梳理的方式进行。教师挑选不同年代的英雄人物并附上各自的简介,同时结合视频介绍,加深学生对革命英雄的认识和了解。在梳理完各个时期的革命英雄事迹后,举办评选活动,选出学生心目中最敬佩的英雄并让学生说明理由。这些英雄也是学生接下来的写信对象。在具体教学时,教师可通过《英雄功臣——黄继光》等纪录片扩充学生的知识面,引导学生发现革命英雄内心深处的“遗憾”,作为之后写信的切入点。

子任务二以问题情境导入。教师通过问题“你想对革命先辈说什么”,让学生抒发家国情怀。在完成这一任务的过程中,首先教师要指导学生复习统编教材四年级上册第七单元的书信格式,掌握书信的写作要求。其次,教师引导学生回顾课文内容,梳理历史脉络,学习《延安,我把你追寻》一文中把新生活和旧生活进行对比的写作方法,以“讲述者”和“亲历者”的身份向革命先辈展现生活变化,让革命先辈知晓如今的幸福生活。最后,教师向学生阐明“家国情”的时代内涵,激发学生深切的爱国之情,引导学生结合研学活动中的所见所闻以及自己的生活经验,谈一谈革命精神对于现实生活的意义,以及为了将革命精神传承下去,自己该怎么做。通过这样的教学过程,学生自然而然地产生对革命先辈的崇敬之情,进而对革命文化产生深刻认同。

以上将知识传授与实践锻炼相结合的教学方式,在培育学生爱国情怀与历史使命感方面发挥了积极作用,有效激发了学生的学习热情与主动性,实现革命精神在新时代青少年群体中的持续传承与弘扬。

参考文献:

[1]王芳.革命文化题材课文教学谈:以《黄继光》为例[J].教育研究与评论(小学教育教学),2023(10):54-57.

(福建省三明市清流县灵地中心小学)