落实语文要素 彰显单篇特色

【摘 " 要】单篇课文的教学需围绕语文要素,体现文本特色。以统编教材五年级下册《手指》为例,教师可基于单元语文要素“感受课文风趣的语言”,设计环环相扣的学习活动,让学生通过联结阅读、对比阅读,真正了解丰子恺散文的语言风格,领悟丰子恺的创作观,内化课文的表达方式,提升语用能力。

【关键词】单篇教学;语文要素;文本特色;教学策略

统编教材采用“双线组元”的方式,按照“人文主题”和“语文要素”进行编排,所选课文基本都能体现这两者。在教学单篇课文时,应具有单元整体意识,围绕语文要素,助力学生深刻理解并迁移所学知识和技能。此外,单篇课文的教学在坚持素养导向的基础上,还应基于文本特色进行恰当的联结与拓展。以统编教材五年级下册《手指》的教学为例,教师可在明确单元整体教学目标的前提下,确定单篇教学理念,并实施合适的教学策略,以落实语文要素。

一、基于单元语文要素,确立单篇教学理念

统编教材五年级下册第八单元以“感受课文风趣的语言”为单元语文要素,意在提升学生的语言品鉴能力与运用能力。《手指》是本单元的第二篇精读课文,用拟人、对比、排比、夸张等手法,生动地刻画了五根手指鲜明的形象,体现了丰子恺的创作观“最喜小中能见大,还求弦外有余音”,是品析语言、练笔仿写的优秀范本。在教学本课时,教师要从以下几个方面着手。

一是要素落地,呼应单元目标。本课的重点在于引导学生感受丰子恺的语言风格和表达方式。为了落实单元语文要素,让本课在单元教学中起到承前启后的作用,教师要设计一系列环环相扣的活动,让学生在自主建构、同伴互学中达成目标,发现文学来源于生活,同时又反映生活。

二是联结阅读,提高鉴赏能力。《手指》是统编教材中继四年级下册《白鹅》之后第二篇丰子恺的文章。教学时可引导学生阅读作家的其他作品,激发学生的学习兴趣,鼓励他们主动积累、梳理、整合语言材料,感受和发现语言之美,发展思维能力,提升语言品鉴力,最终丰富个人语言表达经验。

三是对比阅读,了解写作目的。本课教学中,学生比较容易理解“团结起来力量大”这一主题,但是对作者为何写这篇文章知之甚少。因此,教师可引导学生对比课文与原文,围绕作者的观点“五根手指如果能一致团结,成为一个拳头,那就根根有用,根根有力量”,联系文章的创作背景,以深入领会作者的写作目的。

四是创意表达,内化语言形式。本课课后安排了小练笔,让学生模仿课文的写法。基于此,教师可增加课堂的趣味性,让学生在丰富的语言实践活动中感受文本风格,内化课文的表达方式,进一步明确“各有长短,应团结一致”的道理。

二、实施多种教学策略,凸显文本特色

(一)温故知新,回顾《白鹅》的表达特色

在学习本课前,学生已经学习了丰子恺的《白鹅》,对作者的语言风格有所了解。对此,教师在课堂导入环节,引导学生重温《白鹅》,感受丰子恺对事物细致入微的观察与活灵活现的描写,知道作者用“明贬实褒”的方法表达对“鹅老爷”的喜爱之情,赞颂白鹅旺盛而顽强的生命力,明白作者善于从日常生活中选择常见的事物,表达引人深思的哲理。据此,教师导入新课:“《手指》是否也有同样的特点呢?我们一起来探究课文的语言特色。”

(二)梳理总结,探究《手指》的表达特色

在初读课文的基础上,学生明确全文围绕关键句“一只手上的五根手指,各有不同的姿态,各具不同的性格,各有所长,各有所短”,写出了五指的姿态、性格、作用。在此基础上,教师引导学生进一步体悟文章风格。

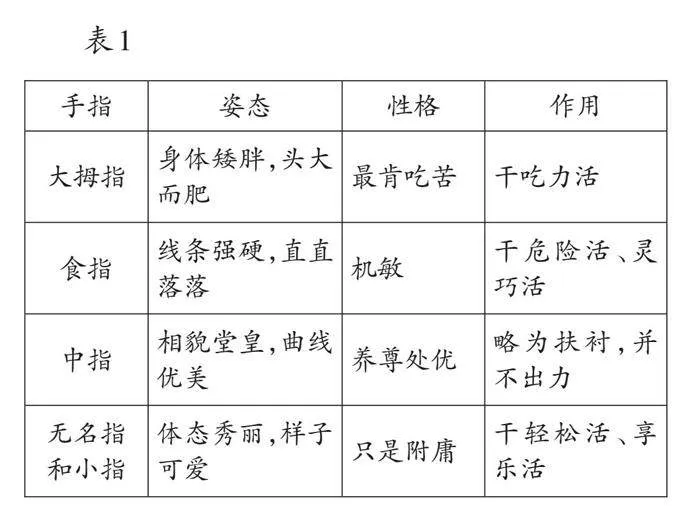

1.借助表格展开梳理,初感语言

教师引导学生借助表格,圈画关键词句,理清课文脉络,初步感受语言的幽默风趣(如表1)。

2.以“批注+讨论”的方式,细品语言

教师引导学生通过自主批注和同桌交流,发现语言奥秘,体会作者的风趣。例如,针对“大拇指在五指中,形状实在算不上美。身体矮而胖,头大而肥,构造简单,比人家少一个关节。但在五指中,却是最肯吃苦的”,教师可以引导学生从“实在算不上”“身体”“头”“比人家”等词语中,感受作者通过运用拟人和对比的手法,生动地描绘出大拇指虽然形象不佳,但却最肯吃苦的特点。接着,教师鼓励学生观察自己的拇指,对照作者的描述,进一步体会文本语言的生动形象。

课上,教师还通过“说一说”和“演一演”的活动,让学生展示大拇指所做的事情,如扶琴身、抵住水、按住血、顶重物、翻书页、揿电铃等,引导学生关注“死力抵住”“拼命按住”“用劲顶住”等词语,深化对作者写作手法的认识。

在这一部分教学中,通过分享、朗读与总结,学生深入理解拟人、对比、夸张、排比等修辞手法的特点,领略作者语言的精妙与幽默,提升语言感悟能力和审美能力。

3.探究文本写作手法,领悟借物喻人

教师举例说明作者主要是从形体、作用两方面来描述大拇指的,先介绍大拇指身体矮胖,头大而肥,外形不讨人喜欢,再列举多种情况赞美大拇指“最肯吃苦”。学生明白这样的写作手法就是“先抑后扬”。

接着,学生分组讨论描写食指、中指、无名指和小指的部分,并进行汇报。如写食指时也是从形体、作用两方面来写,介绍食指姿态不如其他三指窈窕,都是直直落落的强硬的线条,但工作却比大拇指复杂。写无名指和小指时,先说其能力薄弱,再说他们也有被重用的时候,这也是“先抑后扬”。而写中指时先说他曲线优美,处处显示着养尊处优的幸福,再说他每逢做事,名义上是参加的,实际并不出力,这却是“先扬后抑”了。丰子恺用这种与之前段落截然不同的写作手法写中指,使文章更耐人寻味。

(三)对比阅读,领悟丰子恺的散文特色

课堂上,教师让学生通过辩论、说理等形式畅所欲言,说一说“哪根手指最有用”,引导学生展开观点碰撞,明白五指“各有所长,各有所短”的事实,从而得到课文最后所说的结论:手指的全体,同人群的全体一样,五根手指如果能一致团结,成为一个拳头,那就根根有用,根根有力量,不再有什么强弱、美丑之分了。

为了让学生更深刻地感悟丰子恺散文的特色,教师向学生展示《手指》的原文,请他们对比。

用人群作比,我想把大拇指比方农人。

我想把食指比方工人。

我想把中指比方官吏。

我想把无名指比方纨绔儿,把小指比方弱者。

课文将这一部分删去了。教师针对此处引导学生思考:作者为何这样比喻?这篇文章的创作背景是什么?学生通过查找资料了解到,这篇散文发表于1936年,当年的中国正处于内忧外患的时代,人民在战乱中苦苦挣扎,仁人志士在寻找救国之路。此时,学生再读课文最后一句话,就能对文章主旨有更深刻的体会。

在此基础上,教师提问:课文与原文还有哪些不同?有的学生说,课文与原文的开头不一样。原文从已故艺术论者上田敏的观点“五根手指中,无名指最美”说起,文末发表看法“我不能同情于上田氏的无名指最美说”,认为“五根手指倘能一致团结,成为一个拳头以抵抗外侮,那就根根有效用,根根有力量,不复有善恶强弱之分了”。有的学生说,原文介绍每根手指后都会把手指比作生活中的某类人。有的学生发现,原文写大拇指时,还举了“顾德金来了”的例子说明了大拇指的可怕,在介绍五指时用了日本、英国等国家对它们的称呼来说明特点。经过这样的比较和推敲,学生能更深刻地领悟到作者用描写五根手指的缺点和优点来表达“每个人、每个阶层都各有缺点和优点,但团结在一起,就有无穷的力量”这一观点。

至此,学生再次感受到丰子恺散文的特点“最喜小中能见大,还求弦外有余音”:选材小——选择生活中常见的事物;立意深——通过幽默风趣的讲述表达对生命、对人生的感悟,以及对社会现象的思考。

(四)创设情境,引导学生思辨与创意表达

深入解读《手指》的目的,是引导学生学习丰子恺创作散文的手法,进行思辨与创意表达。

丰子恺用五根手指比喻人类的全体。对此,教师请学生联系自己的生活,说说自己发现哪些人与哪一根手指相似。有学生说,大拇指像自己的奶奶,她长得其貌不扬,平常任劳任怨,从不叫苦。有学生说,中指像自己的爸爸,个子高,长得帅,但家务基本不管,即使参与也只是做倒垃圾这种简单的事情。

此时,学生可以较为自如地使用先抑后扬或先扬后抑的方法进行创意表达。要如何进一步激发学生“以小见大”,明确文章立意呢?群口相声《五官争功》在艺术构思上与《手指》有异曲同工之处:语言幽默风趣,以小见大,立意深刻。为此,教师借助《五官争功》设计创意改写活动,在学生观赏相声表演之后,发给五人小组一份相声剧本,要求学生仿照丰子恺的语言对相声剧本进行改编,将之变为一篇散文,用先抑后扬或先扬后抑的方法来描写五官的形态、性格特点,最终要凸显“一个人必然要依赖五官来过正常的生活”这一主题。通过这次创意改编,学生再次内化课文语言,在实践活动中更加深刻地感知丰子恺散文幽默风趣的语言特点,以及以小见大的文章立意。

在此基础上,教师推荐学生阅读丰子恺的散文集《缘缘堂随笔》及画作《护生画集》《丰子恺漫画》等,以实现从“一篇”到“一本”、从“读文”到“读人”的跨越。

综上,在进行单篇教学时,教师要从语文要素出发,根据文本特色,运用恰当的教学策略,助力学生深入体悟和内化课文的表达方式,提高语用水平。

参考文献:

[1]温儒敏.“部编本”语文教材的编写理念、特色与使用建议[J].课程·教材·教法,2016(11):3-11.

[2]李卫东.大观念和核心学习任务统领下的大单元设计[J]. 语文建设,2019(21):11-15.

(浙江师范大学附属小学)