项目化背景下小学语文学习情境设计的三条路径

高修军 韦玉华

【编者按】“情境”一词在各学科的《课程标准》中反复出现,足见在日常教学中情境设计与实施的重要性。但许多教师未能把握情境教学的应用要领,时常出现误用、滥用情境的现象。那么,教师在开展教学活动时,如何避免情境误用、滥用?如何结合教学内容和学生学情,科学合理地创设情境呢?本专辑语文、数学、英语的这几篇文章,对上述问题进行了探索,希望对读者有所启发。

【摘 要】项目化学习应该在学科教学中得到有效实施。在小学阅读教学中,我们围绕课后习题或学习提示设计项目化学习,将习题进行任务分解,从不同的角度、层面设计有意义的学习情境,形成项目化格局,探索出三条路径。

【关键词】项目化 单篇教学 学习情境 路径

项目化学习注重问题解决及学习成果的可迁移性。在小学语文教学领域,项目化学习也在积极进行学科化探索,在单元整体教学、综合性学习中已经有了相对突出的成果,但在单篇文本教学中,却面临着三个突出的问题:一是驱动性问题从哪里来,二是项目的持续性怎么保证,三是学习情境如何设计。

对于驱动性问题,统编教材的编排体系和内容已经给我们明确了方向,那就是课后习题或学习提示。精读课文后有习题,略读课文前有学习提示,课后习题和学习提示一般是人文主题、语文要素的具体化,具有鲜明的任务导向。我们把它们与学生的生活世界、经验世界、想象世界相对接进行驱动化改造,形成了有价值的驱动性问题。至于项目的持续性,我们在“三段转化式”,即情境学、计时练、对比讲教学的研究中,将一堂课的教学内容设计为1至3个驱动性问题,每个问题有15分钟至40分钟的学习时间。由于切口小,知识、资源量相对较少,学习成果相对集中,持续性基本上能够得到保证。所以,更为关键的是学习情境的设计,也就是说,学生以什么样的角色进入到相应的核心知识背景中去决定着项目化学习的效果。

学习情境在《义务教育语文课程标准(2022年版)》中被多次强调。在语文教学实践中,学习情境的创设虽得到了积极的回应,但往往存在着学习情境只关注学习心理而忽视学科特点的情况,即言语实践没有真正融入情境设计中,造成热闹有余而实效不足的浅情境甚至是伪情境现象。对此,需要我们对学习情境再认识,厘清学习情境的边界,探索有效情境设计的路径和策略。学习情境是由学生、教师、教材及其相互关系所构成的实践活动系统,要符合心理逻辑、知识逻辑和生活逻辑。心理逻辑突出其对学生发展需要的适切性,能够从根本上激发学生的学习驱动力,保证学习的持续进行;知识逻辑强调知识的价值,注重学科知识的结构化、系统化、经验化,且能够实现与素养的自然衔接;生活逻辑即学习是真实的有意义的学习活动,能够改进学生的心智结构,提高他们实践活动的关键能力。在学习情境设计的过程中,教师发挥着至关重要的作用。教师最根本的任务就是设计有意义的学习情境,给学生提供一个真实的有价值的学习场,而不是传递给学生特定的零散的知识点。

在“三段转化式”教学中,将课后习题或学习提示转化为驱动性问题,围绕着驱动性问题分解出具体的学习任务,进行项目化学习情境设计,赋予学生真切的学习体验。通过教学实践,我们总结出三条路径。

一、打开多角色体验,将任务情境化

根据文本的特点进行多角色设计,能够虚拟更多的任务情境,让学生以不同的参与方式对核心知识进行理解、欣赏、判断、推理、运用和建构。

例如,五年级下册《金字塔》是一篇略读课文,由《金字塔夕照》和《不可思议的金字塔》两篇文章组成,前者对应文学阅读与创意表达,后者对应实用性阅读与表达。根据这篇课文学习提示的要求,我们就可以设计多种角色,将项目任务情境化。

任务一:小鉴定员身份,总览两篇短文,发现本课与其他课文的不同。

可以从两个方面进行鉴定:一是本课由两篇文章组成,第二篇文章里面又包括两个内容板块。二是《不可思议的金字塔》是由图片、文字、资料等构成的不连贯的信息串,与一般文章的自然段构成方式不同,这叫非连续性文本。它与连续性文本《金字塔夕照》共同组成了本课。

任务二:小游客身份,入“境”朗读、鉴赏《金字塔夕照》,体会其壮观神奇。

《金字塔夕照》具有浓烈的文学意味,“金”之色,“金”之形,“金”之思,构成了广阔壮美的审美空间。一是潜心会文,想象画面,聚焦一处谈感受。金色的夕阳,金色的田野,金色的沙漠,金色的尼罗河,金色的金字塔,组成了开阔、雄浑的画面。二是面朝塔建,思接千载,穿越古今话神奇。“金”字形是文化的巧合,也是冥冥中的注定,这些金字塔是书写在大地上的历史、力量和艺术,把数千年的文明绵延至今。

任务三:小讲解员身份,立足点位,整合图文,讲清“不可思议”。

《不可思议的金字塔》为非连续性文本,除了有图片、示意图、统计数字外,还有古埃及文化相关信息,是一个小型的图文资源库,为学生搜集、整理信息进行讲解提供了资源。第一个讲解点位:胡夫金字塔下,介绍塔基、塔高等不可思议之处。第二个讲解点位:塔身的侧面,带游客近距离观察、感受石块的大小、平整度及缝隙,介绍其精细得不可思议之处。第三个讲解点位:尼罗河图片前,介绍金字塔建筑过程的不可思议之处。

任务四:小科学家身份,寻找依据,辩论“千古之谜”。

金字塔诸多的不可思议之处,让人们至今都没有弄明白金字塔是如何建造起来的。引导学生借助课文内容,大胆推测,进行辩论。正方:金字塔是古埃及人建造的。反方:金字塔不是古埃及人建造的。

项目化学习为学生深入真实情境发现问题、探究问题和尝试解决问题创造了条件,搭建了平台。这个项目化设计案例,以“小鉴定员”“小游客”“小讲解员”“小科学家”四种身份来设计项目化任务,和驱动性问题、连续性及非连续性文本特点、学生的存在性需要、项目成果的表现性都密切相关。应该说,角色意识是我们进行项目化任务设计的一个重要纬度。

二、寻找多策略支持,将任务系统化

任何一个项目的完成都需要多种策略的支持,要把这些策略外化为具体的、新奇的、有挑战性的任务,这些任务因为共同的目标指向而形成了一个任务系统,任务及任务之间的关系对学生的问题意识、思维方式、学习风格、合作能力起到正向的激活作用。我们在项目化设计的时候要具有多维策略意识,从不同的角度设计任务及路径,其系统化程度直接关系到项目化学习的深度和效度。

例如,三年级下册《漏》课后第三题旨在落实“复述故事”这一语文要素,给出了“借助示意图和文字提示”的策略,与本单元第一篇课文《慢性子裁缝和急性子顾客》“借助表格复述故事”构成了一个多策略支持系统。要复述好故事,单一的策略是不够的,所以在对这一习题进行项目化设计的时候,要做好承接和开发,根据文本的叙事特点及学生的言语取向,将“复述故事”的任务系统化。

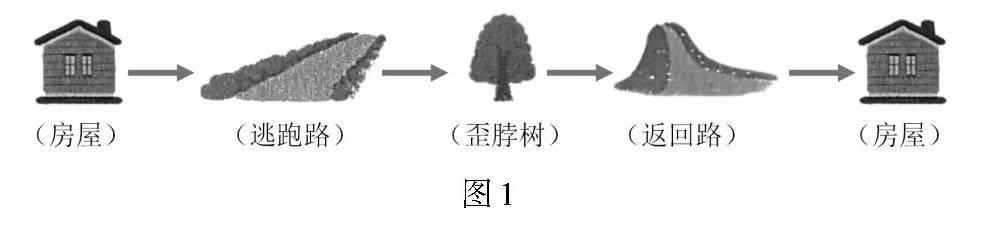

任务一:给下面的示意图起个表示地点的名字,在小组内讨论一下这些示意图能够告诉我们什么信息,试着按照地点变化讲一讲发生了什么事。

(1)在这些地点,分别都有哪些人物出现,试着在纸上画出来;他们分别做了些什么,用简短的句子写出来;和小组内的同学一起创作连环画。(2)这些地点都与“两”有一定的关系,比如,房屋出现了两次,有两处道路,在歪脖树下老虎和贼有两次相遇。故事中还有哪些“两”呢?和同学说一说。(3)用地点开头的方式,同桌相互说一说在某一个地点发生了什么事。比如,在一座老房屋里,老公公和老婆婆在说“漏”……

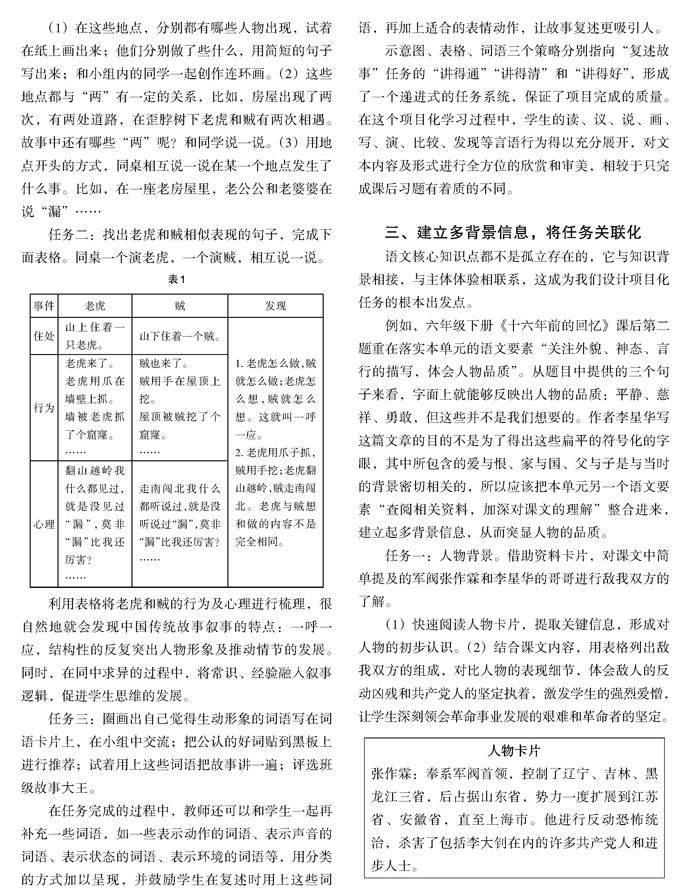

任务二:找出老虎和贼相似表现的句子,完成下面表格。同桌一个演老虎,一个演贼,相互说一说。

利用表格将老虎和贼的行为及心理进行梳理,很自然地就会发现中国传统故事叙事的特点:一呼一应,结构性的反复突出人物形象及推动情节的发展。同时,在同中求异的过程中,将常识、经验融入叙事逻辑,促进学生思维的发展。

任务三:圈画出自己觉得生动形象的词语写在词语卡片上,在小组中交流;把公认的好词贴到黑板上进行推荐;试着用上这些词语把故事讲一遍;评选班级故事大王。

在任务完成的过程中,教师还可以和学生一起再补充一些词语,如一些表示动作的词语、表示声音的词语、表示状态的词语、表示环境的词语等,用分类的方式加以呈现,并鼓励学生在复述时用上这些词语,再加上适合的表情动作,让故事复述更吸引人。

示意图、表格、词语三个策略分别指向“复述故事”任务的“讲得通”“讲得清”和“讲得好”,形成了一个递进式的任务系统,保证了项目完成的质量。在这个项目化学习过程中,学生的读、议、说、画、写、演、比较、发现等言语行为得以充分展开,对文本内容及形式进行全方位的欣赏和审美,相较于只完成课后习题有着质的不同。

三、建立多背景信息,将任务关联化

语文核心知识点都不是孤立存在的,它与知识背景相接,与主体体验相联系,这成为我们设计项目化任务的根本出发点。

例如,六年级下册《十六年前的回忆》课后第二题重在落实本单元的语文要素“关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质”。从题目中提供的三个句子来看,字面上就能够反映出人物的品质:平静、慈祥、勇敢,但这些并不是我们想要的。作者李星华写这篇文章的目的不是为了得出这些扁平的符号化的字眼,其中所包含的爱与恨、家与国、父与子是与当时的背景密切相关的,所以应该把本单元另一个语文要素“查阅相关资料,加深对课文的理解”整合进来,建立起多背景信息,从而突显人物的品质。

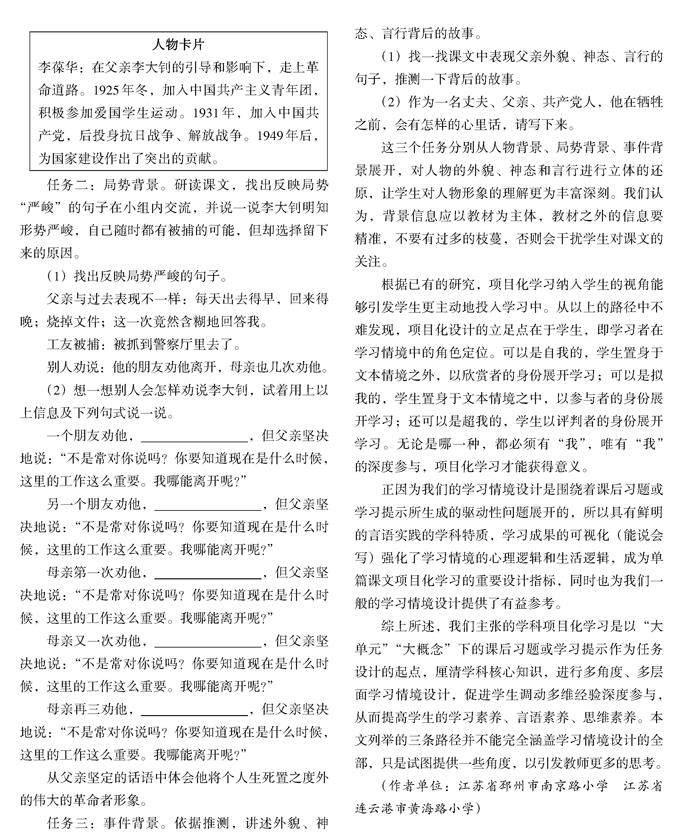

任务一:人物背景。借助资料卡片,对课文中简单提及的军阀张作霖和李星华的哥哥进行敌我双方的了解。

(1)快速阅读人物卡片,提取关键信息,形成对人物的初步认识。(2)结合课文内容,用表格列出敌我双方的组成,对比人物的表现细节,体会敌人的反动凶残和共产党人的坚定执着,激发学生的强烈爱憎,让学生深刻领会革命事业发展的艰难和革命者的坚定。

任务二:局势背景。研读课文,找出反映局势“严峻”的句子在小组内交流,并说一说李大钊明知形势严峻,自己随时都有被捕的可能,但却选择留下来的原因。

(1)找出反映局势严峻的句子。

父亲与过去表现不一样:每天出去得早,回来得晚;烧掉文件;这一次竟然含糊地回答我。

工友被捕:被抓到警察厅里去了。

别人劝说:他的朋友劝他离开,母亲也几次劝他。

(2)想一想别人会怎样劝说李大钊,试着用上以上信息及下列句式说一说。

一个朋友劝他, ,但父亲坚决地说:“不是常对你说吗?你要知道现在是什么时候,这里的工作这么重要。我哪能离开呢?”

另一个朋友劝他, ,但父亲坚决地说:“不是常对你说吗?你要知道现在是什么时候,这里的工作这么重要。我哪能离开呢?”

母亲第一次劝他, ,但父亲坚决地说:“不是常对你说吗?你要知道现在是什么时候,这里的工作这么重要。我哪能离开呢?”

母亲又一次劝他, ,但父亲坚决地说:“不是常对你说吗?你要知道现在是什么时候,这里的工作这么重要。我哪能离开呢?”

母亲再三劝他, ,但父亲坚决地说:“不是常对你说吗?你要知道现在是什么时候,这里的工作这么重要。我哪能离开呢?”

从父亲坚定的话语中体会他将个人生死置之度外的伟大的革命者形象。

任务三:事件背景。依据推测,讲述外貌、神态、言行背后的故事。

(1)找一找课文中表现父亲外貌、神态、言行的句子,推测一下背后的故事。

(2)作为一名丈夫、父亲、共产党人,他在牺牲之前,会有怎样的心里话,请写下来。

这三个任务分别从人物背景、局势背景、事件背景展开,对人物的外貌、神态和言行进行立体的还原,让学生对人物形象的理解更为丰富深刻。我们认为,背景信息应以教材为主体,教材之外的信息要精准,不要有过多的枝蔓,否则会干扰学生对课文的关注。

根据已有的研究,项目化学习纳入学生的视角能够引发学生更主动地投入学习中。从以上的路径中不难发现,项目化设计的立足点在于学生,即学习者在学习情境中的角色定位。可以是自我的,学生置身于文本情境之外,以欣赏者的身份展开学习;可以是拟我的,学生置身于文本情境之中,以参与者的身份展开学习;还可以是超我的,学生以评判者的身份展开学习。无论是哪一种,都必须有“我”,唯有“我”的深度参与,项目化学习才能获得意义。

正因为我们的学习情境设计是围绕着课后习题或学习提示所生成的驱动性问题展开的,所以具有鲜明的言语实践的学科特质,学习成果的可视化(能说会写)强化了学习情境的心理逻辑和生活逻辑,成为单篇课文项目化学习的重要设计指标,同时也为我们一般的学习情境设计提供了有益参考。

综上所述,我们主张的学科项目化学习是以“大单元”“大概念”下的课后习题或学习提示作为任务设计的起点,厘清学科核心知识,进行多角度、多层面学习情境设计,促进学生调动多维经验深度参与,从而提高学生的学习素养、言语素养、思维素养。本文列举的三条路径并不能完全涵盖学习情境设计的全部,只是试图提供一些角度,以引发教师更多的思考。

(作者单位:江苏省邳州市南京路小学 江苏省连云港市黄海路小学)