癌症病人养育忧虑现状及影响因素

袁媛 桑玉环 严忠婷 梁轶 鞠梅

作者简介 袁媛,护师,硕士研究生在读

通讯作者 鞠梅,E?mail:593576753@qq.com

引用信息 袁媛,桑玉环,严忠婷,等.癌症病人养育忧虑现状及影响因素[J].护理研究,2024,38(12):2244?2249.

Status quo and influencing factors of parenting concerns in cancer patients

YUAN Yuan, SANG Yuhuan, YAN Zhongting, LIANG Yi, JU Mei

Southwest Medical University, Sichuan 646000 China

Corresponding Author JU Mei, E?mail: 593576753@qq.com

Keywords cancer patients; parenting concerns; diseases communication between couples; psychological flexibility; influencing factors

摘要 目的:探讨癌症病人养育忧虑现状并分析其影响因素。方法:选取2022年12月—2023年2月泸州市某2所三级甲等医院232例癌症住院病人为研究对象。采用一般资料调查表、养育忧虑问卷(PCQ)、夫妻癌症相关沟通问题量表(CRCP)以及接纳与行动问卷(AAQ?Ⅱ)第2版进行调查。结果:癌症病人PCQ得分为(3.41±0.28)分,且与CRCP得分、AAQ?Ⅱ得分呈正相关(P<0.01)。线性回归分析结果显示,性别、肿瘤临床分期、主要照顾者、CRCP得分以及AAQ?Ⅱ是癌症病人养育忧虑的影响因素(P<0.05)。结论:癌症病人养育忧虑处于中等水平,医护人员应当加强对癌症病人养育忧虑的评估,并依据病人的性别、肿瘤临床分期、主要照顾者、心理灵活性及夫妻疾病沟通问题实施个体化干预,从而降低癌症病人养育忧虑。

关键词 癌症病人;养育忧虑;夫妻疾病沟通;心理灵活性;影响因素

doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2024.12.034

国际癌症研究中心最新数据显示,2020年全球新发癌症数量约1 930万例,其中我国约占23.7%,且癌症发病率呈持续上升趋势[1]。大多数癌症病人接受疾病诊治的同时须兼顾养育子女,而 “病人”与“父母”间的角色冲突会对疾病治疗和预后产生不良影响[2]。养育忧虑是指个体由于担忧自身疾病可能会影响其未成年子女的成长与发展,进而产生的忧虑情绪[3]。既往研究显示,癌症病人普遍存在不同程度的养育忧虑,能够影响其治疗决策[4]和生活质量,同时也可能对病人的子女造成心理困扰[5],而积极的心理状态以及家庭成员间的疾病沟通可以降低病人的养育忧虑[6?7]。心理灵活性作为积极心理学的重要组成部分,是指个体觉察当前负性心理,灵活地选择坚持或改变行为的能力[8],与压力性情绪负相关[9]。夫妻疾病沟通是指病人及其配偶交流疾病相关信息,并表达个人对治疗的主观感受和心理忧虑的过程[10]。目前,国内癌症病人养育忧虑的研究多以质性研究为主,对养育忧虑的量性研究报道较少。因此,本研究旨在对癌症病人养育忧虑进行现状调查,分析探讨其影响因素,以期为今后开展精准干预提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用便利抽样法,于2022年12月—2023年2月选取泸州市某2所三级甲等医院住院癌症病人为研究对象。纳入标准:1)经组织病理学确诊为恶性肿瘤;2)目前育有未成年子女≥1个;3)知情同意,自愿参与本研究;4)具备正常阅读理解能力,思维清晰且无沟通障碍。排除标准:1)患精神疾病或认知功能障碍,无法独立完成问卷;2)合并其他严重疾病。样本量根据研究工具中自变量数的5~10倍进行估算[11],同时考虑20%的样本缺失,样本量应为138~276例,本研究最终纳入调查对象232例,满足样本量需求。本研究已经单位伦理委员会审核。

1.2 研究工具

1.2.1 一般资料调查表

由研究者自行设计,包括年龄、性别、婚姻状况、文化程度、职业状况、家庭月收入、癌症类型、肿瘤临床分期、家庭居住地、主要照顾者、医疗费用支付类型、未成年子女数、未成年子女性别、最小未成年子女年龄等。

1.2.2 养育忧虑问卷(Parenting Concerns Questionnaire,PCQ)

PCQ于2012年由Muriel 等[12]编制,主要用于评估癌症父母抚养未成年子女的忧虑水平。本研究采用康婷婷等[13]汉化修订后的中文版PCQ。量表Cronbach's α系数为0.85,重测信度为0.917,包括对孩子情绪影响的担忧、对孩子实际影响的担忧、对孩子父/母亲的担忧3个维度,共15个条目,采用Likert 5级评分法,从“不担忧”到“极其担忧”依次计1~5分,总分和各维度的计分方法取条目的平均值,分值越高表示癌症病人的养育忧虑水平越高。若病人目前没有配偶,则不需要填写“对孩子的父/母亲的忧虑”维度的相关条目,该维度的分数是其他条目得分的平均值。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.868。

1.2.3 夫妻癌症相关沟通问题量表(Cancer?Related Communication Problems Scale,CRCP)

CRCP由Kornblith等[14]编制,2016年由Li等[15]汉化修订,主要用于测量夫妻间癌症相关的沟通是否存在问题,量表Cronbach's α系数为0.87,包括情感支持(4个条目)、疾病治疗(4个条目)、自我保护(4个条目)和保护缓冲(3个条目)4个维度,共15个条目。采用Likert 3级评分法,从“不正确”到“总是正确”依次计0~2分,总分0~30分,0~15分为轻度水平,16~22分为中等水平,23~30分为重度水平,总分越高表示夫妻间癌症相关沟通问题越严重。本研究中该量表Cronbach′s α系数为0.840。

1.2.4 接纳与行动问卷第2版(Acceptance and Action Questionnaire Second Edition,AAQ?Ⅱ)

AAQ?Ⅱ由Bond等[16]编制,曹静等[17]汉化修订,旨在评估病人的心理灵活性水平。本研究采用中文版AAQ?Ⅱ,量表Cronbach's α系数为0.88,共7个条目。采用Likert 7级评分法,由“从未”至“总是”依次赋值1~7分,总分为7~49分,总分越高提示个体经验性回避程度越高,心理灵活性水平越低。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.879。

1.3 资料收集

本研究采用问卷调查法。调查前,先与医院相关部门及科室护士长联系,征得同意与支持。纸质问卷采用现场调查、现场回收的方式,问卷回收后当场检查,确保问卷填答完整性;电子问卷通过问卷星平台发放,问卷首页设置统一指导用语,阐明调查目的、内容及注意事项,确保病人知情、自愿参与。设定问卷作答时间>200 s,所有问卷均由调查对象独立、匿名填写,每个IP地址最多提交1次。最终回收问卷238份,剔除无效问卷,回收有效问卷232份。

1.4 统计学方法

所有问卷数据采用EpiData 3.1软件双人录入和校验,采用SPSS 26.0软件进行统计分析。符合正态分布的定量资料采用均数±标准差(x±s)描述,定性资料采用例数、百分比(%)进行描述。单因素分析采用独立样本t检验或单因素方差分析法,探讨变量间相关性采用Pearson相关性分析,多因素分析采用多元线性回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

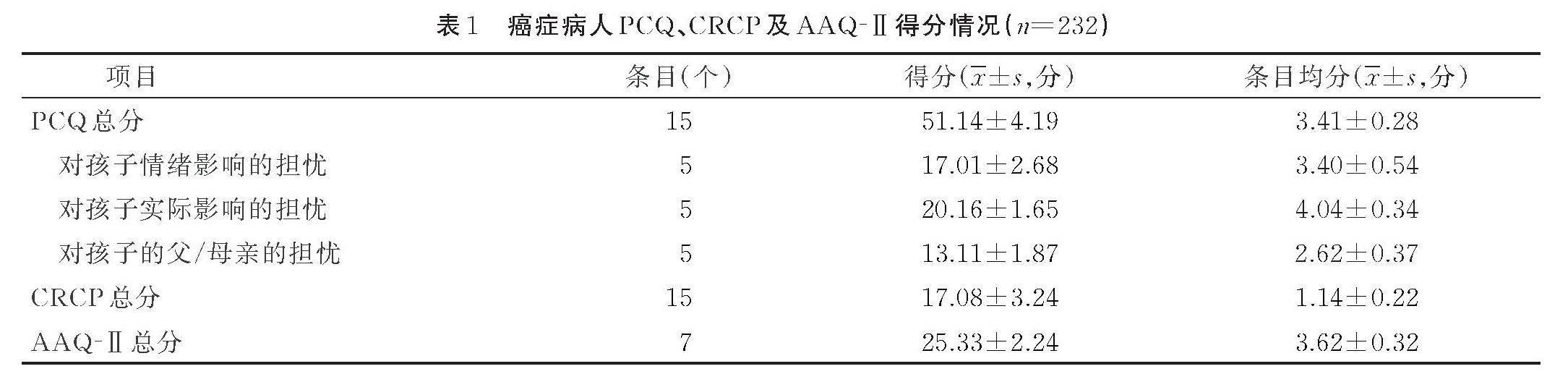

2.1 癌症病人养育忧虑、夫妻癌症相关沟通问题、心理灵活性得分情况(见表1)

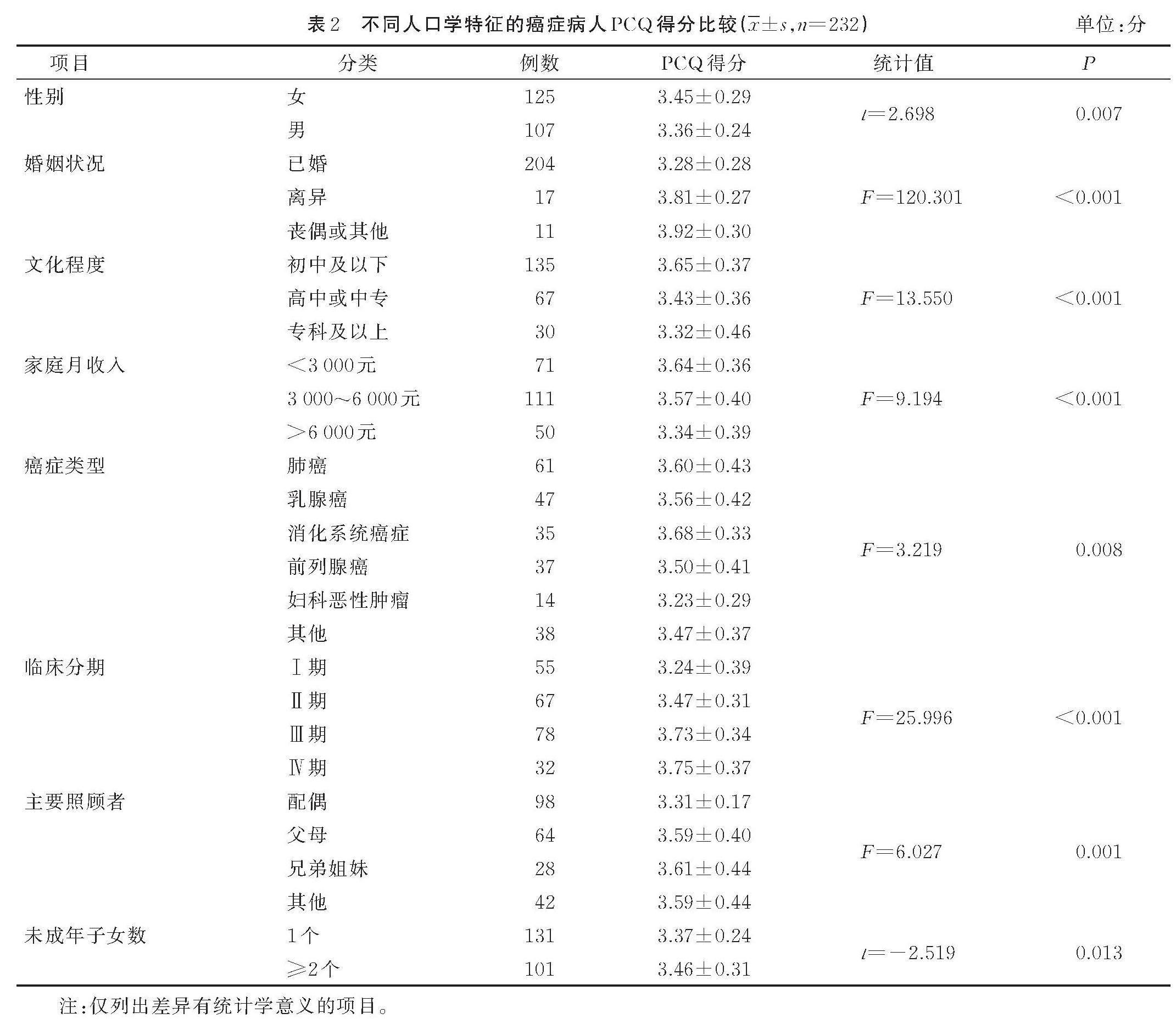

2.2 不同人口学特征的癌症病人养育忧虑得分比较(见表2)

2.3 癌症病人养育忧虑与夫妻癌症相关沟通问题、心理灵活性的相关性

PCQ、CRCP、AAQ?Ⅱ得分均满足正态分布,采用Pearson相关分析。Pearson相关性分析显示,癌症病人PCQ得分与CRCP、AAQ?Ⅱ得分均呈正相关(r=0.785,P<0.01;r=0.531,P<0.01)。

2.4 癌症病人养育忧虑影响因素的多因素分析

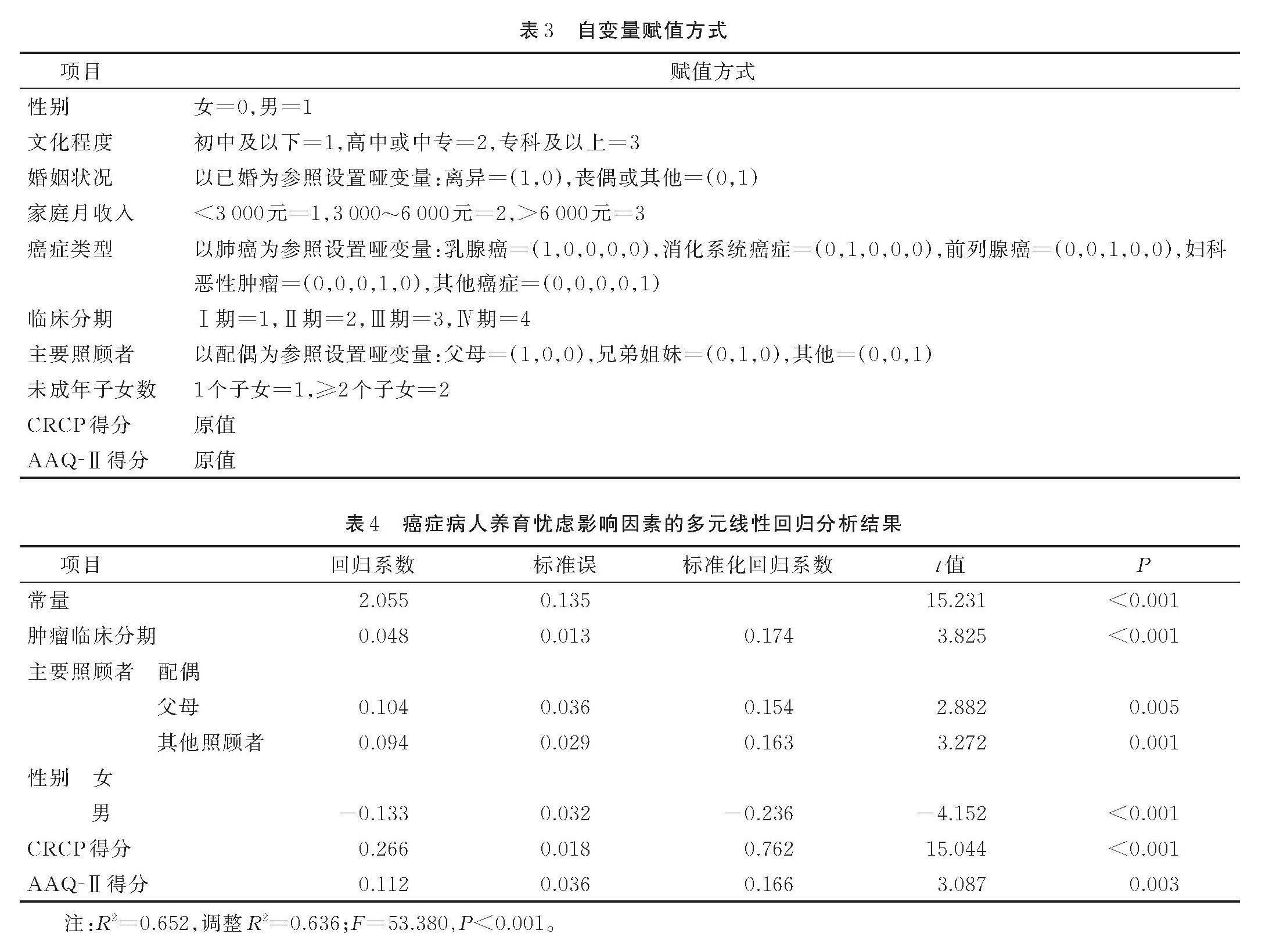

以癌症病人PCQ得分为因变量,单因素分析和相关性分析中有统计学意义的变量为自变量,进行多元线性回归分析。回归分析结果显示,性别、肿瘤临床分期、主要照顾者、CRCP得分、AAQ?Ⅱ得分是癌症病人养育忧虑的主要影响因素(P<0.05),共解释变异的63.6%。自变量赋值方式见表3,癌症病人养育忧虑影响因素的多因素分析结果见表4。

3 讨论

3.1 癌症病人养育忧虑处于中等水平

本研究结果显示,癌症病人PCQ得分为(51.14±4.19)分,与郝丽敏等[18]研究结果相似,但明显高于国外癌症病人养育忧虑得分[19]。原因可能为:1)国内外文化背景差距悬殊。在儒家传统文化的长久熏陶下,我国家庭尤为重视亲情血缘,父母对于未成年子女的抚养责任感也更加强烈,然而癌症确诊以及疾病治疗相关的毒副反应会影响病人整体身心状态,同时严重削弱个体的家庭功能,因此,病人难以平衡疾病管理与子女养育任务,容易产生负性情绪。2)疾病不确定性。大多数癌症都具有遗传性、复发性的特点,治疗和预后结果往往无法预测,经济毒性、复发风险、遗传性以及生存期限等方面均存在不确定性,因此患癌父母会更加关注和担忧自身疾病对子女的影响,普遍存在养育忧虑。本研究结果还显示,癌症病人PCQ各维度中“对孩子实际影响的担忧”维度得分最高,与Muriel等[12]调查结果一致。青春期以前,子女的生理、心理发育未完全成熟,对于安全感的需求较高,自理能力尚存不足,在日常生活比较依赖父母的引导和支持。癌症确诊后,父母会更加担忧自身疾病对其未成年子女的生活、学习以及未来发展产生实际影响。提示癌症病人普遍存在子女养育方面的困扰,因此,临床医务工作者应根据病人的个人、家庭和社会背景识别养育忧虑高风险人群,并与病人建立和谐人际互动,关注其心理状态。同时,在日常工作中还应加强对病人养育忧虑的评估与持续观测,积极协调病人的家庭和社会资源,建立支持网络,针对不同病人采取个体化干预措施,如以家庭为单位的健康宣教、病友交流会、心理咨询服务等,以提升病人在子女养育方面的自信心,减轻其养育忧虑。

3.2 癌症病人养育忧虑的影响因素

3.2.1 性别

本研究结果显示,女性癌症病人的养育忧虑得分比男性高,与Steiner等[20]研究结果一致。原因可能是:1)性别角色刻板印象。不同性别在家庭中所承担的角色和职能有所不同,传统观念认为女性通常被视为家庭的照顾者、子女的抚养者,因此绝大部分由母亲负责子女养育,并且母亲对于子女的依恋程度更高。2)人格特质。女性往往具有情感细腻、敏感多思的特征,相较于男性癌症病人,女性癌症病人会更加担忧自身疾病对子女日常生活、学习、身心健康以及亲子关系等方面的影响[21]。提示临床医务人员应当重点关注女性癌症病人的养育忧虑,在疾病应对过程中充分考虑其人格特质,调动病人的社会支持资源,帮助其树立积极信念,促进疾病治疗与康复,降低养育忧虑。

3.2.2 肿瘤临床分期

本研究结果显示,与Ⅰ期病人相比,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期癌症病人的养育忧虑水平更高。可能是由于疾病分期越高,癌症病人预后不佳、情绪抑制状况越严重[22]。相较于早期癌症病人,晚期癌症病人面临更多的疾病进展和死亡威胁,更容易出现恐惧、无助、绝望等负性情绪体验,影响其对子女养育的积极性思考,降低病人养育效能感[23]。此外,临床分期越高,癌症病人发生并发症的概率相对更高,伴随身体功能不断衰退,晚期癌症病人会逐渐丧失对生活的掌控感,病人自觉体能和精力有限,陪伴子女的时间变短,使得个体履行父母职责的能力不足,病人对子女的养育忧虑水平更高。提示医护人员应当尽早识别晚期癌症病人的生理、心理变化,及时进行干预,缓解其心理负担和躯体症状,推动癌症病人以积极心态应对子女养育相关问题。

3.2.3 主要照顾者

本研究结果显示,主要照顾者是其他人的癌症病人对其未成年子女的养育忧虑水平较高,分析其原因可能是由于癌症病人缺少来自家属的情感支持。面对癌症这一应激源,病人容易出现个人角色及自我价值感的紊乱,影响其对于癌症治疗结局的不确定性,而家属作为癌症病人情感、物质与精神支持的主要来源,可以正向影响病人的治疗依从性,提高主观幸福感,削弱病人负性心理反应。因此,医务工作者应当在疾病相关的健康宣教中强调家属照顾对于癌症病人心理疏导的重要意义。此外,也建议临床医护人员开展以家庭为中心的精准干预,鼓励家庭成员参与癌症应对的全过程。

3.2.4 CRCP得分

本研究结果显示,癌症病人CRCP与PCQ得分呈正相关(r=0.785,P<0.01),改善夫妻间癌症相关沟通问题能够降低癌症病人的养育忧虑。原因可能为:夫妻疾病相关沟通对病人的心理调适和疾病应对具有积极效应,并在“表露”和“倾听”的双向互动过程中提高夫妻间关系亲密度,缓解病人的压力性情绪。此外,夫妻癌症相关沟通还可以提高病人的疾病接受度[24],促进病人及其配偶依据当前病况及时调整各自在家庭中的职能角色或寻求专业帮助,以更好地应对疾病挑战,降低养育忧虑。提示医务人员充分协调各方资源,针对性提供专业指导为病人建立支持网络,培养夫妻疾病沟通意识、提高疾病沟通效能,进而改善病人负性心理状态。

3.2.5 AAQ?Ⅱ得分

本研究结果发现,癌症病人PCQ得分与AAQ?Ⅱ得分正相关(r=0.531,P<0.01),心理灵活性水平越高,癌症病人的养育忧虑水平越低。既往研究显示,心理灵活性是接纳与承诺疗法(ACT)的核心因素,可以正向预测病人的生存质量,并缓解其负性情绪[25]。吴婷等[26]研究发现,心理灵活性与养育心理灵活性呈正相关关系,心理灵活性高的个体能够以开放的态度接纳当前困境,并灵活调整应对策略,以满足子女养育过程中的新需求。提示医务工作者应充分认识到心理灵活性在癌症病人养育忧虑中发挥的重要作用,在日常工作中指导癌症病人通过接纳与承诺疗法提高心理灵活性水平,引导病人有效识别并采用积极方式应对患病后的子女养育忧虑。

4 小结

癌症病人养育忧虑处于中等水平,且受病人性别、肿瘤临床分期、主要照顾者、夫妻癌症相关沟通问题以及心理灵活性的影响。提示临床医务工作者应密切关注养育忧虑高危人群,充分利用家庭、社会支持资源,降低病人养育忧虑水平。此外,本研究为横断面研究,仅选取泸州市某2所三级甲等医院住院癌症病人,纳入样本量相对较小,实证性有限;未来可考虑纳入多地区、不同层级医院,进行纵向调查,探讨癌症病人养育忧虑影响因素及变化趋势。

参考文献:

[1] SUNG H,FERLAY J,SIEGEL R L,et al.Global cancer statistics 2020:GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J].CA:a Cancer Journal for Clinicians,2021,71(3):209-249.

[2] 张婉,肖泽梅.癌症患者养育忧虑研究进展[J].中国护理管理,2022,22(9):1416-1420.

[3] RAUCH P K,MURIEL A C.The importance of parenting concerns among patients with cancer[J].Critical Reviews in Oncology/Hematology,2004,49(1):37-42.

[4] JEWETT P I,VOGEL R I,SCHROEDER M C,et al.Parental status in treatment decision making among women with nonmetastatic breast cancer[J].Medical Decision Making,2020,40(4):540-544.

[5] SHANDS M E,LEWIS F M.Parents with advanced cancer:worries about their children's unspoken concerns[J].The American Journal of Hospice & Palliative Care,2021,38(8):920-926.

[6] TAVARES R,BRAND?O T,MATOS P M.The Parenting Concerns Questionnaire:a validation study with Portuguese parents with cancer[J].European Journal of Cancer Care,2020,29(6):e13315.

[7] JOHANNSEN L,BRANDT M,FRERICHS W,et al.The impact of cancer on the mental health of patients parenting minor children:a systematic review of quantitative evidence[J].Psycho-Oncology,2022,31(6):869-878.

[8] DUCASSE D,FOND G.La thérapie d'acceptation et d'engagement[J].L'Encéphale,2015,41(1):1-9.

[9] HOLMBERG J,KEMANI M K,HOLMSTR?M L,et al.Psychological flexibility and its relationship to distress and work engagement among intensive care medical staff[J].Frontiers in Psychology,2020,11:603986.

[10] 成香,杜若飞,周会月,等.结直肠癌造口患者夫妻疾病沟通体验的质性研究[J].中华护理杂志,2021,56(5):721-726.

[11] 倪平,陈京立,刘娜.护理研究中量性研究的样本量估计[J].中华护理杂志,2010,45(4):378-380.

[12] MURIEL A C,MOORE C W,LEE B E,et al.Measuring psychosocial distress and parenting concerns among adults with cancer:the Parenting Concerns Questionnaire[J].Cancer,2012,118(22):5671-5678.

[13] 康婷婷,郑蔚,谷文燕,等.癌症患者养育忧虑问卷的汉化及信效度检验[J].解放军护理杂志,2021,38(11):33-36,80.

[14] KORNBLITH A B,REGAN M M,KIM Y,et al.Cancer-related Communication between Female Patients and Male Partners Scale:a pilot study[J].Psycho-oncology,2006,15(9):780-794.

[15] LI Q P,XU Y H,ZHOU H Y,et al.Re-affirmation of a preliminary live with love conceptual framework for cancer couple dyads:a couple-based complex intervention study[J].European Journal of Oncology Nursing,2016,20:215-222.

[16] BOND F W,HAYES S C,BAER R A,et al.Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-Ⅱ:a revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance[J].Behavior Therapy,2011,42(4):676-688.

[17] 曹静,吉阳,祝卓宏.接纳与行动问卷第二版中文版测评大学生的信效度[J].中国心理卫生杂志,2013,27(11):873-877.

[18] 郝丽敏,韩文萍,韩慧琴,等.235例中青年卵巢癌患者养育忧虑现状及影响因素研究[J].护理学报,2023,30(10):63-68.

[19] INHESTERN L,BULTMANN J C,BEIERLEIN V,et al.Understanding parenting concerns in cancer survivors with minor and young-adult children[J].Journal of Psychosomatic Research,2016,87:1-6.

[20] STEINER V,JOUBERT L,SHLONSKY A,et al.Australian hospital-based parenting support for adults with incurable end-stage cancer:parent perspectives[J].Journal of Evidence-Based Social Work,2020,17(2):172-190.

[21] GOLBY B J.Parenting with chronic cancer:a relational perspective[J].Social Work in Health Care,2014,53(1):48-58.

[22] 刘丽萍.情绪抑制量表的汉化修订及在癌症患者中的应用[D].广州:南方医科大学,2020.

[23] LEWIS F M,ZAHLIS E H,SHANDS M E,et al.A pilot feasibility study of a group-delivered cancer parenting program:enhancing connections-group[J].Journal of Psychosocial Oncology,2021,39(1):1-16.

[24] 刘贺,郑蔚,苏闪闪,等.夫妻疾病沟通问题和疾病接受度在乳腺癌术后患者自我感受负担和疏离感中的链式中介作用[J].军事护理,2022,39(11):53-56.

[25] 肖利允,吴培香,安晓华,等.心理灵活性和应对方式在COPD患者压力知觉与心理社会适应间的链式中介效应[J].护理学报,2022,29(16):55-60.

[26] 吴婷,朱丽莎,王分分,等.学龄前儿童母亲心理灵活性与养育心理灵活性的关系[J].中国心理卫生杂志,2018,32(6):502-507.

(收稿日期:2023-05-05;修回日期:2024-05-25)

(本文编辑 苏琳)