二阶诊断调查法探析初中生历史迷思概念的实践

潘俊全

[摘 要]学生在进入历史课堂之前已经对历史知识有了一定的了解。文章以“三国鼎立”一课为例,采用二阶诊断调查法探析初中生历史迷思概念的成因及影响。历史迷思概念会对教学产生积极和消极两方面的影响,其中消极影响更突出。历史迷思概念通过影响学生学习新知识的动机、影响新旧知识之间的关联和转化、影响师生互动等方面,对学生学习和教师教学产生促进或阻碍作用。文章还指出历史迷思概念的存在并不可怕,教师可采取适当方法探明其状态和内容,使之成为教学的起点,为教学服务。

[关键词]历史迷思概念;二阶诊断调查法;三国鼎立

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)10-0058-05

历史教师在教学过程中需要关注学生的历史迷思概念。笔者在教学过程中发现,学生在进入历史课堂之前已经对历史知识有了一定的了解,这种了解有时可以帮助学生进一步理解新课内容,有时则会阻碍学生形成新的历史认识。教师在教学前有必要了解学生的已有知识并判断其给教学带来的影响。本文以国内外迷思概念研究成果为基础进行探究实践。

一、概念界定

蔡铁权等学者从词意角度并基于国内外学者对迷思概念的分析认为,迷思概念是学生在学习科学概念之前即具有的直觉知识或与正统科学知识不符的概念[1]。袁维新认为,学生“通过日常生活的各种渠道和自身的实践,对客观世界中的各种现象已经形成了自己的看法, 并在无形中养成他们独特的思维方式。这种在接受正规的科学教育之前所形成的概念一般称之为前科学概念(pre?science concepion)或前概念(preconception)。这些前概念中有些是对客观世界的朴素观念(naive concept),有的则完全与科学概念相悖,因此,人们一般把前概念叫错误概念(misconception)”[2]。陈方南认为:“学生在学习学科课程之前形成的对某一问题的看法和思维方式称为‘前概念。‘前概念有时与科学概念并无冲突,但有时则与科学概念和思维方式大相径庭,这些偏离或背离科学概念的错误思维结构称为‘相异构想。”[3]

笔者综合上述研究认为,历史迷思概念是指学生在历史学习前通过日常交际和个人经验的积累,已形成大量的关于历史的、片面的、刻板的个人观点与认识。

二、设计测试流程

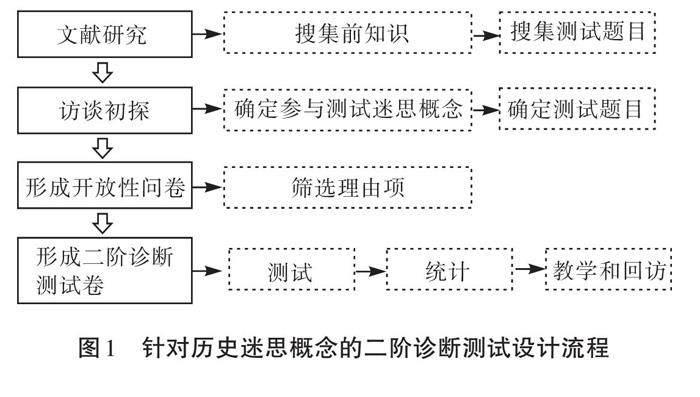

目前,对历史迷思概念的探查还没有具体的方法,因此笔者借鉴了迷思概念诊断方法中常用的访谈和二阶诊断测试来开展探究。二阶诊断测试是最早的诊断性测试,由切尔格斯特 (Treagust) 首先提出并应用于化学迷思概念的探查和实践,而后被广泛应用于化学、物理、生物等学科迷思概念的探查。

笔者借鉴切尔格斯特的二阶诊断测试开发流程,形成了针对历史迷思概念的二阶诊断测试设计流程,如图1所示。

(一)基于文献整理和教师访谈题目

1.文献搜集整理

笔者以“三国鼎立”为主题,在中国知网中搜索中学历史教育的四大期刊,总共发现23篇相关文献,将其整理分析后形成 “三国鼎立”迷思概念汇总表,如表1所示。

2.教师访谈

基于整理概括的文献,笔者设计了6个面向教师的问题(见表2),并展开一对一的访谈,访谈的形式有面对面、电话或微信交流,以初步从教师的维度判断学生关于“三国鼎立”一课的迷思概念和教师在实践中应对学生迷思概念的基本情况。

经过访谈,笔者得出以下结论:教师都认为学生在学习“三国鼎立”一课前是有相关知识的;教师认为学生关于“三国鼎立”的迷思概念主要是受相关电视剧、电影、游戏、文学读物等的影响;面对学生的迷思概念,大部分教师认为应在学情分析环节引起重视,但是他们对学生的迷思概念有哪些具体表现仍然模糊不清;针对迷思概念,更多教师认为应该予以积极利用。

文献整理和访谈结果(详见表3)成为笔者设计调查问卷的重要依据。当然,仅靠问卷还不能够明确学生的迷思概念具体包括哪些内容,这些内容又是如何存在的,这些内容的影响有多大,需要教师进一步探明,然后用数据呈现出来。

(二)开放性问卷诊断,明确方向

为了解决访谈过程中产生的疑问,笔者又分别面向教师和学生进行更具体的问卷调查。

1.教师问卷,初定主要内容

笔者在访谈成果的基础上对教师问卷进行补充和扩充,设置了10道题目。

从教师的开放性问卷得出,针对学生的迷思概念,大部分教师还是主张将其纳入课堂教学资源(71.25%),只有少部分教师认为其会阻碍课堂上学生对新内容的理解(16.25%)和教师课堂教学效率的提升(11.25%)。在突破学生迷思概念方面,教师常用的方法有使用典型史料(75%)、设置情境(56.25%)和实施比较教学(46.25%)。

经过问卷调查,进一步明确诊断测试题目主要围绕人物类、战争类和综合类来探查学生的迷思概念。

2.学生问卷,增加理由项

面向学生的问卷笔者也采用开放性问卷,在传统选择题的基础上,新增开放的理由项,让学生自由填写选择答案的理由。开放性问卷代替了学生面对面的交流,有利于学生展现其真实的想法,同时也能节省时间、提高效率。本问卷要求学生从几个选项中选出正确选项,并在第二阶解释说明选择此选项的原因,从而揭示学生对该学科的认知情况。学生填写的理由说明了他们选择答案的原因,也成为笔者进一步制作诊断测试的重要内容。下面以第1题为例,如表4所示。

开放性问卷测试结束后,笔者对学生的答题情况及学生选择的理由进行整理。

三、编制诊断测试卷

整理归类后的“理由”经过选择,笔者将其设计成二阶诊断测试的理由项。通过跟之前的开放性问卷相结合,笔者编制了专门用于诊断初中学生“三国鼎立”迷思概念的二阶诊断测试。

每个问题的第一部分是一道多项选择题,通常有两个或三个选项。每个问题的第二部分包含一组四个可能的原因,以解释第一部分的答案。其形式表现为:题干—答案选项—理由项。二阶诊断测试要让学生解释他们回答问题的原因。下面以第1题为例,如表5所示。

四、分析调查结果

笔者主要从迷思概念的成因及影响两个方面对调查结果进行分析。

(一)迷思概念的成因

关于“三国鼎立”迷思概念产生的原因,教师认为主要受到课外读物、影视和游戏的影响;大部分学生表示受到了历史老师的讲授(84.56%)、初中历史教材(68.01%)、课外文学历史读物(59.93%)三个方面的影响,还有少部分学生表示受到了影视和游戏(23.53%)、日常生活(16.91%)的影响。

首先,课外读物是学生形成关于“三国鼎立”迷思概念的主要原因。其中影响最大的是明末清初罗贯中创作的小说《三国演义》,还有曹操的诗歌以及类似《品三国》的“白话三国史”。以《三国演义》为例,其中对人物的描述、人物与人物之间的故事以及经典的对话往往容易被学生接受。例如《三国演义》中的 “天下大势,分久必合,合久必分”容易成为学生理解三国历史发展趋势的迷思概念,还有“三顾茅庐 ”对诸葛亮出山的铺陈与烘托,以及 “借东风”“草船借箭 ”“空城计 ”等脍炙人口的故事, 给学生留下深刻的印象;关于曹操叱咤风云、逐鹿中原、统一北方等的精彩描述,也成为学生理解曹操这个历史人物的重要依据。

其次,历史教师的讲授和初中历史教材是学生形成关于“三国鼎立”迷思概念的重要原因。可能有的教师会有“我都没有讲过‘鼎立,为何就成为学生形成迷思概念的原因”的疑问。一方面,小学语文和道德与法治等学科中有与三国有关的故事;另一方面,部分初中教师在讲三国以前的历史时采用类比教学法,如在梳理中国古代朝代顺序时将春秋战国、三国魏晋南北朝、五代十国三个历史时期的相似特征即社会动荡、国家分裂、民族融合等放在一起说明,使学生有了三国的历史阶段特征与春秋战国时的相似的观点。还有学生因为对三国这段历史感兴趣,在进入历史课堂之前,提前翻看历史教材,其中的官渡之战、赤壁之战以及三国鼎立格局的相关表述会与他们在教材外了解到的其他知识相互影响,共同形成迷思概念。

最后,三国题材的影视、歌曲、游戏等艺术文化也会成为学生形成迷思概念的原因。近年来,与其说是“《三国演义》小说文本通过影视和网络直接和读者进行交流,它已经渗透到社会的各个角落,融入到几乎每一个群体当中”[4],不如说是三国文化不同程度地渗透到社会的不同角落,影响着每一个群体。笔者在调查过程发现,学生毫不掩饰地说出自己对三国某些人物的喜爱。当红游戏《王者荣耀》中就有“小乔”“貂蝉”“周瑜”等人物出现,每个人物拥有不同的放招技能、攻击技巧,而这常常成为学生课后的交流话题,也不可避免成为迷思概念的一部分。

(二)迷思概念的双重影响

迷思概念具有双重影响,即积极影响和消极影响。

笔者在针对教师的调查中发现,大部分教师(71.25%)认为“三国鼎立”迷思概念会成为教学资源的一部分,只有少数教师认为迷思概念会阻碍学生对新知识的理解和影响教师深入挖掘知识。笔者从学生的二阶诊断测试中发现,迷思概念能够帮助学生选择正确的答案并说出正确的理由,比如当学生了解“220年,曹操之子曹丕废掉汉献帝,建立魏国”时,他们就会知道“废汉献帝、称帝与曹操无关”“曹操不是魏国人,而是东汉人”。迷思概念的不良影响表现为:一是学生往往不会选出正确的答案,选对了答案,理由也会选择不正确;二是当学生的迷思概念不系统、不完善时,会选择错误的答案或者理由。大部分学生是知道魏蜀吴的地理方位的,但不了解三国的地理范围或相关的名称;大部分学生知道三国鼎立为全国统一奠定了基础,但未能对这一结论给出正确的史实支撑。

因此,教师在教学中应当充分利用迷思概念的积极影响,并对迷思概念的消极影响进行转化,以提高课堂效率。

(三)研究结论及教学启示

历史迷思概念的探查并不是一个新课题,但采用何种方法探查学生历史迷思概念的具体内容,呈现其具体状态,是对以往研究的突破。

第一,学生的历史迷思概念会影响学生对新历史知识的理解和掌握。学生的历史迷思概念会影响学生能否形成合理的时空框架、能否准确运用和解读史料、能否客观辨识和感悟历史真实、能否得出辩证的历史解释,进而影响学生历史学科核心素养的形成。这种影响是相互联系的,而不是孤立存在的。

第二,通过二阶诊断测试,能够探明学生历史迷思概念成因的多样性以及影响的两面性。探查学生历史迷思概念的方法有多种,二阶诊断测试更有实效。一个高信度、效果好的历史迷思概念二阶诊断测试需要在题目筛选、命制上反复打磨,访谈和开放性问卷的结果可作为二阶诊断测试命制的重要依据,还可请不同教学经历和经验的教师参与讨论编写。学生历史迷思概念的产生主要是生活环境、学习环境、自身认知三个因素影响的结果。学生历史迷思概念会对教学产生积极和消极影响,其中消极影响更突出。迷思概念通过影响学生学习新知识的动机、影响新旧知识之间的关联和转化、影响师生互动等方面,对学生学习和课堂教学产生促进或阻碍作用。

第三,学生历史迷思概念的存在并不可怕,教师可采取适当方法探明其状态和内容,并利用迷思概念为教学服务。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 蔡铁权,姜旭英,胡玫.概念转变的科学教学[M].北京:教育科学出版社,2009.

[2] 袁维新.运用诊断性评价揭示学生的前概念[J].生物学通报,2003(6):32-34.

[3] 陈方南.历史教学中的“相异构想”及其矫正策略[J].历史教学问题,2006(1):106-107.

[4] 韩霄.《三国演义》的现代传播:以小说文本的传播为例[D] .武汉:武汉大学,2005.

(责任编辑 袁 妮)