《谷应》

摘 要:作者认为,周文中先生追求的是中国的水中月的对称,追求的是中国书法里讲究的线条,其“简洁的呈现手法”将每一个单音所牵涉的每一个细节或手段体现在他的创作里。这也是为什么周文中先生常常讲中国或者东方审美里的“单音”(single tone)的概念。因此,要了解《谷应》,就首先要了解周文中先生的创作概念/历程、要了解他创建的可变(变化)调式(Variable Modes)系统,这种基于传统中国文化(尤其是《易经》、道家思想、古琴、书法等等)的参悟和推演而创造的调式系统形成了他晚年的主要音乐风格。

关键词:周文中;《谷应》;可变(变化)调式;节奏调式;中国审美“单音”概念

中图分类号:J614 文献标识码:A 文章编号:1004 - 2172(2024)02 -0030-17

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2024.02.003

周文中的打击乐四重奏《谷应》写于1989年,1989年4月27日由纽约新音乐团(New York New Music Consort)在美国纽约市首演。此曲可以说是周教授向他的恩师瓦雷兹(Edgard Varèse)的打击乐曲《电离》的致敬。

乐曲是写给4个打击乐声部,需要37种乐器,其中12种是中国乐器。周教授的意思是如果可以的话都用原生态乐器,如果没有的话,也可以用相似音色或大小的西方乐器代替[1]。每一个声部都有十余件乐器,在第一声部和第二声部里这些乐器再被分为5个小组,而在第三声部和第四声部里则分为6个小组。下面是这些乐器的分类:

打击乐Ⅰ

响板、梆子、4只牛铃(顶端)、2只邦戈鼓、2只康加鼓、低音小鼓、管钟、镲、手铃、小锣、小钹、小镲、低音锣。

打击乐Ⅱ

响板、梆子、4只牛铃(边陲)、高音通通鼓、2只单面鼓、大鼓、大军鼓、管钟、镲、锣、小钹、小镲、大锣。

打击乐Ⅲ

梆子、4个木鱼、4只通通鼓、高音小鼓、竹风铃、镲、手铃、小镲、大钹、大镲、高音锣、薄金属板。

打击乐Ⅳ

4只木鱼、低音通通鼓、2只中音鼓、大鼓、小军鼓、竹风铃、小镲、手铃、小镲、大钹、大镲、小锣、弦鼓。

一、周文中的音乐风格

要了解周文中的音乐我们首先要了解周文中这个人和他的音乐风格。周教授曾经向我说过这样的一个故事:在他作曲生涯刚开始的时候,就有人建议过在他的作品里加入一些标志性的中国元素,如引用大锣等在西方音乐传统中认为是“异国的”(exotic)的音乐素材来增加作品的关注度。对此他深感厌恶,他讨厌简单粗暴的文化/艺术“移植”,硬把不同文化的元素捆绑在一起。他作品里的中国/东方元素都是结构性的,把东方美学/哲学里的精气神跟他所习惯的西方创作媒体造成整体的融合。所以他的创作起点永远是他认为的几个中国美学概念:倾向大自然的创作意念、暗喻式的表达方式、简洁的呈现手法(affinity to nature in conception, allusiveness in expression and terseness in realization)[2] 。

周教授最在意的是对称结构,但他追求的不是西方的镜像对称,而是中国的水中月的对称[3]。他讲的线条也不是一般人想象的抽象的线条:他追求的是中国书法里讲究的线条[4],或者可以说是笔触。书法的笔触所创造的是同时产生的两条线的对位,手腕的细微力度变化便让笔触涵盖的轮廓(两条线条)产生出微妙的变化,就像他上面所提到的“简洁的呈现手法”一样,用最小的力度达到最大的效果。他酷爱古琴,希望把古琴弹奏的每一个单音所牵涉的每一个细节或手段体现在他的创作里。这也是为什么他常常讲中国或者东方审美里的“单音”(single tone)的概念。[5]

周教授深度沉浸在中国古代文化,热爱传统智慧的传承,所以他也把老子的道家文化与《易经》的智慧通过他的作品展演给音乐爱好者。但最重要的是他对“创新”的体会:周教授为自己取了一个别号,叫“四不老人”。“四不”是“不中”“不西”“不古”“不今”。虽然他说他自己是什么都“不是”,事实上他应该是什么都“是”才对。周文中既是东方的,也是西方的;既是古的,也是今的。

周教授常常以唐朝为例,觉得中国文化的其中一个高峰便是当汉文化碰上西方文化时所产生的化学作用。但他也很在意在不同的文化接触时可能会出现的问题:强势的文化可能会压制弱势的文化。我们需要对等的文化的冲撞/交流才可以让文化大放异彩。这也反映在他的教学里,他对他学生的要求,对西方音乐传统的牢牢把握,再加上对本身文化传承的理解,才有可能创造出明天的音乐。他觉得他的观众应该是既懂得东方文化,又理解西方文化的“明日的观众”,这也是为什么他对教育有着一定的坚持与执着。当然,周教授是位身教重于言教的老师,虽然他说他从来不会跟自己的学生讲自己的作品,他自己的音乐创作的历程却是对他学生们最好的范例。

所以,如果要了解《谷应》,就首先要了解周文中的创作概念/历程、要了解他创建的可变调式(Variable Modes)[6]系统。该系统是周教授经过多年研究世界上不同音乐文化的调式,再加上他对传统中国文化(尤其是《易经》、道家思想、古琴、书法等)的参悟和推演而创造出来的,在他20世纪60年代所创作的《变》和《飞草》便已经开始使用。经过多年的沉淀和不断的研究改进,到他在20世纪80年代重新开始创作时,该调式系统便形成了他晚年的主要音乐风格。

《道德经》讲的“一生二、二生三、三生万物”,是周文中调式系统组成的基本概念,而《易经》里的卦象,则是构建该系统里的调式的主要材料。

二、《易经》

每一个《易经》卦象都是由三个“阴”或“阳”的爻(卦象的基本符号 :一分为二的短线为阴爻、完整长线为阳爻)所组成,见图1。

天、地、人“三才”是卦象里的三个属性或位置,“人”是在“天”(最高)和“地”(最低)中间,见图2。

三个可阴可阳的爻组成了八个独一无二的卦(八个“单卦”或八个小成之卦),见图3。

“乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤”是这八卦的名称,而“天、泽、火、雷、风、水、山、地”则是它们相对应的卦象或基本含义。

把两个小成之卦重叠便是六十四个大成之卦(或“复卦”)。例如把“艮”和“坎”重叠(艮为上卦、坎为下卦)便是第四卦“蒙”,见图4。

图5展示的大成之卦的天、地、人三才让我们看到了两个爻组成的“才”,传统易学讲的天才:阴阳;地才:柔刚;人才:仁义。

爻的阴阳转化就是 《易经》的根本(“易”即“变化”)。两个重叠卦象的六个由下而上的爻的阴阳变化意味着事情/事物的发展方向。例如我们上面讨论过的第四卦“蒙”,它的变化由第一爻(初爻,即最底下的爻)的阴转化为阳,使得下卦变为“泽”,上卦“山”下卦“泽”变成了第四十一卦的山泽“损”,见图6。

再下一步的变化是第二爻(从下而上的第二爻)由阳变阴,让下卦变成“震”(雷),上卦的“山”和下卦的“雷”便是第二十七卦的“颐”,见图7。

如此类推的从下而上的六个爻的阴阳转化代表了事情/事物发展的不同阶段。

《易经》的卦象反映和包含了天地间万事万物的变化。所以《易经》实为一部帮助人问前情、卜是非、测天命的经书,受到古代学者们的高度重视,被誉为五经之首。《易经》除了记载了六十四卦每一个卦的“卦辞”[7],还有“爻辞”[8]。其他还有相传孔子著的《十翼》,作为对“卦辞”和“爻辞”的评论,以儒家的角度来看待《易经》,从而探讨君子对道德修养的诉求。所以《易经》也可以说是古代中国哲学的化石,保存了至圣先贤的一些想法和期盼。所以《易经》对中国文化的重要性是不言而喻的。而周教授把《易经》的精髓注入他的创作过程里,是最大程度地把他的中国血脉、传承显露在西方文化艺术的最高殿堂里,以最勇敢的姿态告诉世人周文中是谁!

三、周文中的可变调式(Variable Modes)

周文中的父亲对易学有很深的认识,能说会道,甚至有“周铁嘴”的外号。但周教授对《易经》的认识却来自他在哥伦比亚大学的亚洲藏书角里几年自学的时间。他讨厌简单粗暴的“东方主义式”文化移植,所以他追求把中国/亚洲文化的骨髓精华设计到音乐的深层结构上。

20世纪60年代,周文中的《变》和《飞草》便是他以 《易经》为蓝本构建的调式系统所创作的。除了《易经》之外,周教授还参考了印度拉格(Raga)和世界各地的调式来创建他的变化调式(Variable Modes)。当然,该调式系统从20世纪60年代出现到80年代末期周教授重启创作步伐,这一段时间里经历了许多变化,不过在有关《谷应》的讨论里我们只会集中在该系统的后期发展来阐述。

在该系统里,每一个完整调式都备有不同的上行和下行调式。每一个调式由三个均分八度的大三度“支架”组成,代表《易经》的天、地、人“三才”。如谱例1所示: C-E、E- G、G-C(上行);C- A、A-E、E-C(下行)。

在每一个支架里再配上阴爻或阳爻便成就一个12个音的调式。阴爻是上或下行的2个半音,所以它的结构是2-2(个半音);阳爻是上或下行的3个半音,结构为3-1(个半音)。

从谱例2的a和b我们可以看到阴爻和阳爻的分别就是一个半音:简单的半音替代达成了阴阳互换,可以想象周氏的变化调式传承了传统《易经》卦象之间的变化所奉行的“简单”“容易”的程序。

一个单向(上或下行)的调式代表了《易经》的“小成之卦”(或“单卦”)。《易经》的八卦变成了周教授的8个调式:1)乾(天)(周教授的手稿里用的是英语的“heaven”,简称“h”;简单的h是上行模式,h′则是下行);2)兑(泽)(lake,hl);3)震(雷)(thunder,ht);4)离(火)(周教授没有用fire,而是用sun,hs);5)坎(水)(周教授用rain,hr);6)巽(风)(wind,hw); 7)艮(山)(mountain,hm);8)坤(地)

(earth,he)。

一个上行配一个下行调式(或者说下行配上行调式),就像是两个小成之卦重叠而产生的“大成之卦”(或“复卦”),而这八个小成之卦的相互组合便成了《易经》的六十四个大成之卦,见图8。

一般来说一个上行调式加上一个下行调式(当然也可以是下行加上行调式)才算是一个完整的周氏变化调式。

谱例4的mt′/C代表了以C为起点的上行艮卦和下行震卦组成的第二十七卦“山雷颐”,从该谱例可以看到以C为起点的上行调式需要配上以C

为起点的下行调式(在这里上行调式是艮卦,下行调式是震卦),就是说,上行和下行调式的根音需要相隔一个半音。令人意外的结果是:这完整的周氏变化调式(大成之卦)涵盖了整个12个半音的半音阶。另外,如果上卦是下行调式的话,以C为起点的下行调式需要配上以B为起点的上行调式(这里是以C为起点的下行艮卦,配上以B为起点的上行震卦),结果也一样是涵盖了12个

半音。

四、节奏调式

《谷应》是一首打击乐作品,所以周文中这个以音高为基础的调式系统也要作出一定的调整来演绎他的节奏模式。这里我们需要把“一生二、二生三、三生万物”变成一个比例系列

3 ∶2 ∶ 1,而把这个系列的3个数字加起来就变成3+2+1=6。3-2-1和它的轮转3-1-2代表阴爻,而分别代表(3+2)1的5-1和(3+1)2的4-2则代表阳爻。就像音高版的变化调式里的阴阳互换是以半音替代达成,节奏版的变化调式则是以同样简单明了的程序达成阴阳互换:3-2-1的阴爻是通过简单的抽取3和2来相加而得出的5-1(阳爻)。(另一个组合是3-1-2的阴爻变成(3+1=4)→ 4-2的阳爻)。

当然周氏调式系统正常来说会有不同的上行/下行调式,在节奏上这个调式的“方向”则会用组成每一个爻的比例的那组数字的“次序”来表达,例如说如果3-2-1是一个上行的阴爻的话,它的逆行版本1-2-3则代表一个下行的阴爻。我们用第六十三卦的水火既济来做例子,作为周氏变化调式的话它的两个可能版本是上行的水配以下行的火(rs′)或下行的水配以上行的火(r′s);但不管它是rs′或r′s,它的爻结构都会是“阴阳阴阳阴阳”。把这结构变成周氏调式的结构比例的话则可能会产生如图9所示的调式。

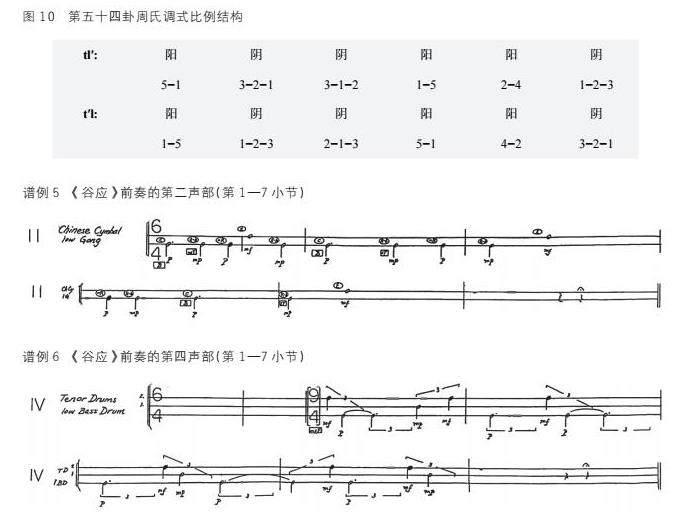

上行的阴爻可以是3-2-1或3-1-2,而阳爻则可以是5-1或4-2。当有连续两个阴爻或阳爻的时候,一般都会把两个版本的阴、阳爻用上。图10是第五十四卦雷泽归妹(tl′/t′l)的周氏调式的可能比例结构。

重点是不管调式的方向为何(上—下;下—上),阴爻、阳爻的排列次序并不会改变,像图10的tl′和t′l的爻的结构都是一样的“阳阴阴阳阳阴”,但代表每一个爻的节奏比例会有所不同。在音高调式里,tl′和t′l的关系是倒影;在节奏调式里,tl′和t′l的关系是相对应的,爻里的节奏比例是逆行关系。

然后再把这些比例变成乐谱上的节奏,这些比例既可以代表时长,也可以代表敲打的次数。最重要的是,这些比例不单可以演化为节奏,甚至可以控制乐曲的其他参数,比如音量、音色设计,甚至整体音乐的结构、曲式等。

五、《谷应》

乐曲是由一个前奏和12个标题乐章组成,而这乐曲的前奏部分便是最好的范例,用最简单明了的模式把周教授的变化调式介绍给大家认识。

《谷应》的四个声部便是由四个不同的调式构建而成,而每一个调式则和其他一个声部的调式有着某种架构上的关系。我们就用《谷应》的前奏(第1—7小节)来作阐明。

以乐曲开始时的第二声部为例,见谱例5。 以四分音符为单位,很容易把握到声部的节奏是用了3-2-1、4-2、3-2-1、2-4、1-2-3、2-4(这样的结构来代表第六十三卦的水火既济,或是周氏调式的rs′)。

第四声部从第3小节开始(见谱例6),这里也是以时长为单位的六个爻:1-5、2-1-3、1-5、3-1-2、5-1、 3-1-2,第六十四卦水火未济,周氏调式s′r,很明显这是第二声部的反转。当然这里的对于节奏的解读比较复杂:第3小节的低音鼓是以三连音的八分音符为时长单位,而中音鼓则以三连音的四分音符为时长单位。

图11展示了第二声部和第四声部之间的关系:在调式层面上是反转还是逆行(rs′和s′r)。这便亦是图5所示的大成之卦上面以两爻组成一才的关系,天才:阴阳;地才:柔刚;人才:仁义。阴阳、柔刚、仁义皆为一个概念的整体,就像一个完整的变化调式与它的反转版本一起所建立的整体。所以在《谷应》里总能找到以两个声部为一组的结构。在调式层面上相对简单明了的关系,到了每一个爻的节奏比例层面上就改变了许多:第二声部的 r调式的第一个爻是3-2-1,到了第四声部却变成3-1-2(3-1-2是3-2-1的轮转(2-1-3)之后的逆行(3-1-2)。

紧随第二、第四声部进入的便是在第4小节出现的第一声部,结构也是六十四卦的sr′,5-1、3-1-2、5-1、 2-1-3、1-5、2-1-3以八分音符为时长单位。

最后进入的便是第5小节的第三声部,r′s,1-2-3、2-4、1-2-3、4-2 3-2-1、4-2以三连音的八分音符为时长单位,见谱例8。

第一、第三声部之间的调式关系也是反转或逆行的(sr′和r′s),同第二、第四声部之间的关系一样,见图12。而我们看到的前奏部分的节奏(调式)结构其实如图13一般。

当然,《谷应》里的调式除了以上的时长来代表3 ∶2 ∶ 1的比例之外,还有很多其他可能性。其中一个方式便是用多少个音来代表这些比例。如谱例9,3个八分音符一组,以一个八分休止符作界限,再跟以两个八分音符和一个八分音符,便表达了一个阴爻。4-2和5-1的阳爻也是用同样方法来代表。这跟用时长作为单位一样,是简单明了的方式来代表了这些比例。

当然,我们也找到一些例子是把时长和音的数量结合在一起的。如谱例10,我们看到的第一个音是以时长来代表3(3个四分音符),但第二组音却是以装饰音的数目来代表2和1。

在谱例11里,我们看到两个3-2-1:第一个以最简单直接的乐音数目来代表3-2-1,而所有的音都是八分音符;第二个3-2-1也是以音的数目来代表3-2-1,但每一组音的时值都不一样。

另外我们可以看到八分音符的休止符在这两个3-2-1里都是比较“中立”的作为隔开每一组音的功能。但在其他地方这些休止符却扮演了进一步厘清这些比例的功用,见谱例12。

在谱例12的第8—10小节里,我们看到每一组音都有跟随着相同时值的休止符。

双音的解读也要看它们身边的音的布置,谱例13a的双音需要被解读为2,形成了一个2-4;而在谱例13b看到的双音却因为前面的音而被解读为3-2-1里的1。另外,这里装饰音的解读也和之前的不同,谱例10中装饰音的数目代表了比例,但在谱例13b装饰音却要与主音加起来代表3-2-1。

谱例14是把2种不同的装饰音的演绎方法做对比。谱例14a是用主音和装饰音加起来的数目来代表2-1-3,当然在这里时长也是阐明这比例的有力证据(2个八分音符、1个八分音符、3个八分音符)。谱例14b的装饰音数目代表了3-1-2的比例,当然主音的时长也是很清楚地代表了3-1-2。

从上文解读节奏比例的不同方法可见,周文中在音乐的最表层并没有古板难缠的“规矩”,他的“规矩”是如水般的动态,因环境的不同而给予不同的解读:“上善若水,水善利万物而不争”。道家概念的简易,却有着儒家的务实和佛家的不争。

除此之外,我们还看到每一个音都要求有不一样的音量:在图14的第1—7小节里,除了第三声部之外,每一个声部的每一个音都有固定的音量。好像在第二声部里,每一个时长为3个四分音符的音都是p,不管它是属于3-2-1或者是1-2-3。而每一个时长为4个四分音符的音都是mf,不管它是属于4-2或2-4。在第三声部里,我们见到的是一整组节奏配以同样的音量(1-2-3或3-2-1是mf、2-4或4-2是mp)。

除此以外,我们还看到每一个音应该用何种棍或槌在乐器的什么位置敲打,也是有非常详细的显示。就像音量一样,每一声部里的不同时长的音都会用相同的“发音”处理。谱例15里面的低音锣包含了这两个小节的所有1、2、3个四分音符时长的音:它的3个四分音符时长的音都是以“正常的槌”[在乐谱里以B

(Beater)来代表]在锣的正中间[在乐谱里以C(Center)来代表]敲打; 2个四分音符时长的音则要用中等柔软的缠毛线槌[在乐谱里以msy(medium soft yarn)来代表]在锣边最后边的地方[在乐谱里以R-b(Rim-back)来代表]敲打;1个四分音符的音则用2个四分音符时长的音的同一个鼓槌,但却要在锣面上接近锣边的边陲地方敲打。

其实,这是周文中从古琴记谱法借过来的手段,也突出了他一直以来对“单音”(single tone)的重视。

第二声部跟第四、第一和第三声部的调式都有着反转次序或逆行的关系。而这四个声部之间的节拍更是隐藏着“一生二、二生三、三生万物”的3 ∶2 ∶ 1比例的关系。正如谱例16所示,只要把第一、第二声部的节拍进行比较(12/8∶6/4),就会找到2 ∶ 1的比例。同样的比例也发生在第三、第四声部之间(18/8∶9/4)。而把第四、第二声部进行比较的话(9/4∶6/4),就可以找到3∶2的比例。这样,我们就把1∶2∶3的比例在节拍上找出来了。图15就是《谷应》的调式结构。

六、音色

在音色上来说,《谷应》是以三类打击乐器来组建而成:铜、木、皮质。在整体的配乐设计上都是以这三类乐器为主,当然每一类乐器里的不同乐器的安排有其他的设计。图16是《谷应》的整体配乐设计。

我们看到在前奏里,这四个声部的配器安排是(从第四声部至第一声部) S-W-M-M的竖列关系[这里是进一步确认了第二、第四声部(M-S)与第一、第三声部(M-W)作为同一组别的关系:第一、第二声部都是铜(M)乐器,分别配对第三声部的木(W)乐器和第四声部的皮质(S)乐器]。然后看到这竖列配乐关系被横向分布在第一乐章和第二乐章里:前奏的S-W-M-M(竖的关系)变成了第一乐章的(第一部分) S、(第二部分) S、(第三部分) SW、(第四部分) WM、(第五部分) M、(第六部分) M、(第七部分) M,第二乐章的(第一部分) M、(第二部分) SW-W-M-M (竖的关系)。到了第三乐章,四个声部都是混在一起的S-W-M的不同组合。

如图 17 所示,第三乐章的每一个声部的乐句都是由六个部分组成,而每一个部分都是由不同的乐器组合支配,可以肯定的是,这些乐器组合因为相同或相关的乐器组合在不同声部都有出现。先观察出现在第一、第二声部和第三、第四声部的第一组乐器Ⅰ/Ⅱ:(S)-W-S和S-W-(S)和Ⅲ/Ⅳ:(S)-S和S-(S),很明显,这两对声部存在着逆行关系。同样的关系也可以在该乐章的第六部分(第六组乐器)找到,为第一、第二声部的W-(S)和(S)-W,第三、第四声部的W-S-(S)和(S)-S-W。

第一声部第二组乐器和第四声部第五组乐器(S)-M,第四声部第二组乐器和第一声部第五组乐器M-M-(S),第二声部第三组乐器和第三声部第四组乐器M-(S),第三声部第三组乐器和第二声部第四组乐器(S)-M-M,它们都是出现在该音乐结构对称位置上的相同乐器组合。

通过比较图17、 18就会发现,原来把括号乐器(快速的重复音)放在每组乐器的第一位时,这组乐器所演奏的就是上行调式;相反地,把括号乐器放到最后位置,乐器组合演奏的就是下行调式。配器的选择也是按照调式结构来安排的。

七、曲式设计

要探讨《谷应》的整体曲式设计,可以从几个角度作为切入点来审视这作品。首先是3∶2∶1比例带来的关系,然后是周教授对对称结构的喜爱。

《谷应》是个对称的两段体结构,第一段从前奏开始,而第二段是则是从第七乐章开始。

我们发现在前奏和第七乐章里,每一声部都拥有自己独特的节拍,而这些节拍之间的关系就是3∶2∶1的比例。图19阐明了这个关系。

在前奏里第一、第三声部的节拍(12/8、18/8),及第二、第四声部的节拍(6/4、9/4)之间都是

3∶2的关系。在第七乐章里第二、第四声部的节拍之间的关系就是3∶2,而第一、第三声部的节拍之间的关系则是1∶1。也就是说,第七乐章的声部里所呈现的节拍之间的关系就是完整的3∶2∶1关系。这样的安排凸显了第七乐章,即乐曲第二段开端的重要性。

乐曲的最后一部分,第十二乐章的节拍和速度设计也是跟3∶2∶1有着密切的关系。

如图20所示,第十二乐章的节奏结构分成四个部分:m.321—m.323(a段)、m.324—m.326(b段)、m.327—m.329(c段)、m.330—m.332(d段)。这四段的节奏设计是从a段的4∶3∶2(12/4—9/4—6/4 → 12∶9∶6 → 4∶3∶2)比例,到b段的3∶2(9/4 — 6/4 — 4/4 → 9∶6 → 3∶2; 6∶4 → 3∶2),到c段的3∶2∶1(6/4 — 4/4 — 2/4 → 6∶4∶2 → 3∶2∶1),到d段的最简单直接的3∶2∶1(3/4 — 2/4 — 1/4 → 3∶2∶1)。

另外一个3∶2∶1呈现的比较明显的地方是第一乐章的七个部分的节拍器速度所形成的对称结构:第一、第二部分及第六、第七部分的节拍器速度是?=72;最中间的三个部分(三、四、五)的节拍器速度是?=108。108和72的比例就是3∶2。

第二至第四乐章的速度保持着?= 72,一直到了第五至第六乐章速度增加到?= 96,所以从第二到第六乐章的速度比例为3∶4。然后到了第七乐章开始的时候就减慢到?= 64,第六、第七乐章的速度比例也是3∶ 2。

从乐曲的第二部分,第七乐章开始状况就有点复杂:上面讨论过第七乐章开始时的速度是

?= 64,然后加速到?= 72,最后到达?= 108。这跟第十一乐章相映成趣(十一乐章是?= 64,然后96,最后到达108)。第八至十乐章的速度变化为(?= ) 64—72—96。乐曲最后的乐章,第十二乐章的速度变化更为复杂:(?= ) 64—72—96—108—72。图21总结了第七—十二乐章的速度变化和其中出现的2∶3比例。

从调式的角度去探讨《谷应》的整体曲式结构,会发现到处都是对称结构的痕迹。如图22所示,第一乐章的第三和第五部分的调式结构原来是存在着对称的关系 :第三部分的第一声部(eh′)和第五部分的第四声部(e′h)有着倒影的关系。同样的关系还发生在第三部分的第二声部(lt′)和第五部分的第三声部(l′t′);第三部分的第三声部(m′w)和第五部分的第二声部(mw′);第三部分的第四声部(h′e)和第五部分的第一声部(he′)。

相似的关系还存在在第一乐章的第一部分里的第一声部(rs′)和第七部分的第四声部(rs)(见图23);第一部分的第二声部(sr′)和第七部分的第三声部(sr);第一部分的第三声部(r′s)和第七部分的第二声部(r′s′);第一部分的第四声部(s′r)和第七部分的第一声部(s′r′),虽然它们的方向或“轮廓”是不一样的。第一部分的第一、第二声部的调式都是上—下的轮廓关系,而第三、第四声部则是下—上的关系。反观第七部分的第一、第二声部的调式都是下—下的轮廓关系,而第三、第四声部则是上—上的关系。这里出现的是同一个调式结构(rs和它的反转或逆行, sr)和所有的方向或轮廓结构的组合,突出了这两个乐段在曲式结构上的重要性(作为第一乐章的开始和完结乐段)。这也正好阐明了前文有关图11、12的讨论:以两爻(两个声部)为一组的大成之卦的三才结构。这乐章的开始(第一)部分和完结(第七)部分的关系,是从第一部分第一、第二声部的“上—下”变成第七部分的“上”,而第一部分第三、第四声部的“下—上”则变成了第七部分的“下”,这样的一个首、尾关系。

这样的设置让我们看到原来第一乐章是一个以第四部分为中心的对称结构,见图24。

相似的关系在第五乐章和第六乐章之间也能找到:在图25中,我们看到相关的乐段之间的调式关系主要是一样的调式但呈相反的方向(如tl′和t′l, rs′和r′s, w′m和wm′),唯一的例外是第五乐章第三声部和第六乐章第二声部(s′r和rs′)所呈现的关系同图11和12的前奏部分的调式关系,调式和自己调式结构的反转或逆行的结构所建造的对称关系(如图11的rs′和s′r,图12的sr′和r′s)。

还有第七乐章的两个部分(图26)、第八和第九乐章(图27)、第十和第十一乐章(图28)、第十二乐章的两个部分(图29)。

图30展示了上面探讨过的《谷应》里的调式的对称设置关系的整体结构。

这样就不难看出《谷应》是一个以对称结构划分的两段式结构,以第七乐章为第二部分的开始。图31把这设置雕划出来。当然这不是西方的镜像对称,而是周教授常挂在口边的“水像对称”。对称两边该有的都有但比例则不相同。

周文中在《谷应》中显示出他对《易经》的独特解读。此外,在他作品里不断提到过的中华美学概念特点“倾向大自然的创作概念、暗喻式的表达方式、简洁的呈现手法”等,均在《谷应》中表现无遗。当然还有他对于道家思想中的“一生二、二生三、三生万物”的觉悟,古琴音乐对单音的重视,中国书法的简单高效手段的感悟和对称结构的情有独钟,这一切的一切都在《谷应》中活灵活现,显示了“个中有整、整中有个”的精神。周文中的《谷应》不仅集中展示了中国传统思想与艺术的多个维度,同时也引领观众进入中华文化数千年历史的新的篇章。

作者简介:关振明,美国纽约州立大学水牛城分校博士,星海音乐学院教授、硕士生导师,美国吉他基金会(GFA)董事、全国吉他教师协会常务理事兼广东省分会会长,“周文中音乐研究中心”执行委员。

[1]Chou Wen-chung, “Echoes in the Gorge,” Preface: Notes on Instruments, NY: Peters, 1989.

[2]Chou Wen-chung, “All in the Spring Wind,” Preface, NY: Peters, 1953; “And the Fallen Petals,” Preface, NY: Peters, 1955; “Riding the Wind,” Preface, NY: Peters, 1964.

[3]Janet Jie-ru Chen and Shyhji Pan-Chew, “An Introduction to Chou Wen-chungs Concept of Water-image Symmetry,” Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung, Nr. 19, April 2006, pp.40-45.

[4]Corinna da Fonseca-Wolhei, “Chou Wen-chung, Composer and Calligrapher in Sound,” The New York Times, 19 Oct 2019.

[5]Chou Wen-chung, “Single tones as musical entities: an approach to structured deviations in tonal characteristics”, American Society of University Composers Proceedings: 86-97 (1968).

[6]编者按:Variable Modes 在国内学界有“变调式”“可变调式”“可变调”“变化调式”等不同表述。

[7]例,“蒙”卦的卦辞:亨。匪我求童,童蒙求我。初筮告,再三渎,渎则不告。利贞。

[8]例,“蒙”卦的爻辞:初六,发蒙,利用刑人,用说桎梏,以往吝。九二,包蒙吉,纳妇吉,子克家。六三,勿用取女,见金夫,不有躬,无攸利。六四,困蒙,吝。六五,童蒙,吉。上九,击蒙,不利为寇,利御寇。