体能与运动技能的内在关系与教学关键问题

冯伟华 骆云 李孟宁 黄昕

体能与运动技能教学作为体育与健康课程的主体内容,是实现体育与健康课程“以身体练习为主要手段”的根本保障,是教学效果的重要指标。笔者根据《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》[以下简称《义教课程标准(2022年版)》]的基本理念、课程内容、课程实施,针对长期开展“体能与运动技能相长教学实践研究”,提炼出影响体能与运动技能教学质量的关键问题,与广大同行共同研讨。

一、厘清体能与运动技能的关系

1.体能与运动技能的内在关系

从生理学基础看,体能是人体为适应运动的需要所储存的身体能力要素,是人体各器官系统的功能在运动中的综合反映,是人体基本活动能力的表现,人体的形态学特征是其体能的质构性基础,人体的机能特征是其体能的生物功能性基础;运动技能是指人在运动中掌握和有效地完成专门动作的一种能力,是在大脑皮层主导下按照一定的技术要求完成的肌肉活动,主要借助神经系统和骨骼肌肉系统来实现,表现为外显的骨骼肌的操作活动。综合来看,体能与运动技能两者均依附人体的生物功能性和质构性,在人的肢体行为表现中,体能是内在的,运动技能是外显的,体能是通过肢体行为表现来实现,运动技能的展现需要体能作为支撑,两者是相互关联、衔接递进、螺旋上升的关系。

2.体能与运动技能的结构关系

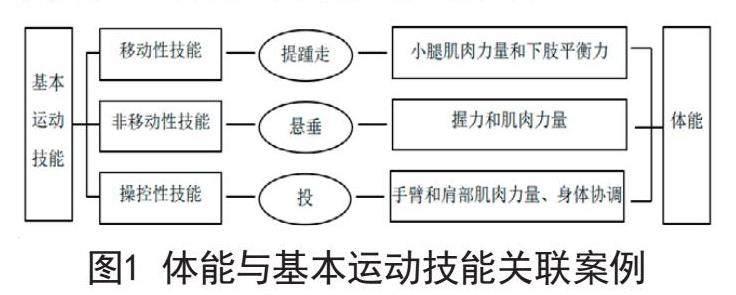

《普通高中体育与健康课程标准(2017年版2020年修订)》[以下简称《普高课程标准(2017年版2020年修订)》]在课程结构中指出:“本课程的主体是运动技能学习和体能练习”。《义教课程标准(2022年版)》在课程内容目标性定位中指出:基本运动技能“为学生发展体能和学练专项运动技能奠定良好基础”;体能“为学生增进体质健康和学练专项运动技能奠定良好基础”。体能与运动技能互为促进关系,体能与基本运动技能支撑专项运动技能的习得,专项运动技能的学、练、赛促进体能的发展。

人体在进行运动技能练习时也在同步发展体能,运动技能的完成需要体能的支撑。如,完成俯卧撑练习在技术上需要调整掌撑地的位置和躯干的角度,在体能上需要力量和平衡等能力的支撑,在重复练习俯卧撑的过程中,提高了技术的熟练度,同时也发展与完成俯卧撑相关的体能(图1)。由此可知,在发展专项运动技能的“学、练、赛”过程中,基本运动技能和体能由始至终都发挥着关键作用。

3.体能与运动技能的递进关系

《义教课程标准(2022年版)》在学业质量中明确了基本运动技能的学业质量合格标准为水平一,体能和专项运动技能的学业质量起始合格标准为水平二。但归根结底,三者学练表达的本质是相通的,水平一学业质量目标对专项运动技能和体能虽未具体要求,但并不代表不学不练。在“学、练、赛”中以基本运动技能为基石学练专项运动技能和体能,依据生长发育规律,结合学生运动能力基础一体化层层递进。如,跨越式跳高(连续性闭合性运动技能),该动作由助跑(从侧面直线助跑)、起跳(离杆远的腿起跳)、腾空(摆动腿先越过横杆后内旋下压,两臂稍后摆,使臀部迅速移过横杆,同时上体前倾并向横杆方向扭转,接着起跳腿高抬外旋,完成过杆动作)、落地(过杆后身体侧对横杆,摆动腿先着地)4个环节串联而成,环节及环节之间均需要体能支撑。在重复多次的学练中,跨越式跳高技术得到提升,完成该动作所需要的体能也在不断增进。

二、把握影响体能与运动技能课堂教学质量的关键问题

1.体能与运动技能教学课型的层次发展性问题

《义教课程标准(2022年版)》指出,设计专项运动技能大单元教学;注重“学、练、赛”一体化教学。其中大单元教学体现了对课程整体设计的基本理念,是系统和完整学练的根本保障;注重“学、练、赛”一体化教学则是课程实施的手段。依据身心发展规律和运动技能形成规律,在运动技能一体化教学进程中,“学、练、赛”三者在不同阶段的作用表现有所不同,在习得运动技能前,体能练习是基础、是主体,在习得运动技能后,运动技能学练是主体,两者之间的表达关系是“主体(体能)+协同(运动技能)”向“协同(体能)+主体(运动技能)”递进的过程。

大单元教学从纵向看,每节课教学内容的安排遵循从易到难的递进性原则,但是在教学实践中,从学练角度看,每节课教学内容间转换容易出现脱节,使得深度学练未能充分体现;从横向看“学、练、赛”一体化教学手段虽能体现,但未能突出重点,且不易有机结合起来,容易导致基本部分的教学结构千篇一律,在结构上表现为“技能学练→比赛→体能练习”,体能练习与运动技能学练被割裂。如,在球類专项运动技能的大单元设计和实施时,为了避免学生学得“繁”、练得“浅”、赛得“虚”,应充分发挥“赛”对运动技能和体能学练成效的评价作用,递进安排发展运动能力所需要的运动技能和体能内容,依据运动技能形成规律设计每一节课的教学过程。因此,“学、练、赛”一体化教学手段不能机械地运用,要在单元学习目标的统领下落实“教会、勤练、常赛”的要义,聚焦运动能力的发展,关注体能与运动技能在学练中的作用表现,设计层次分明的课型。

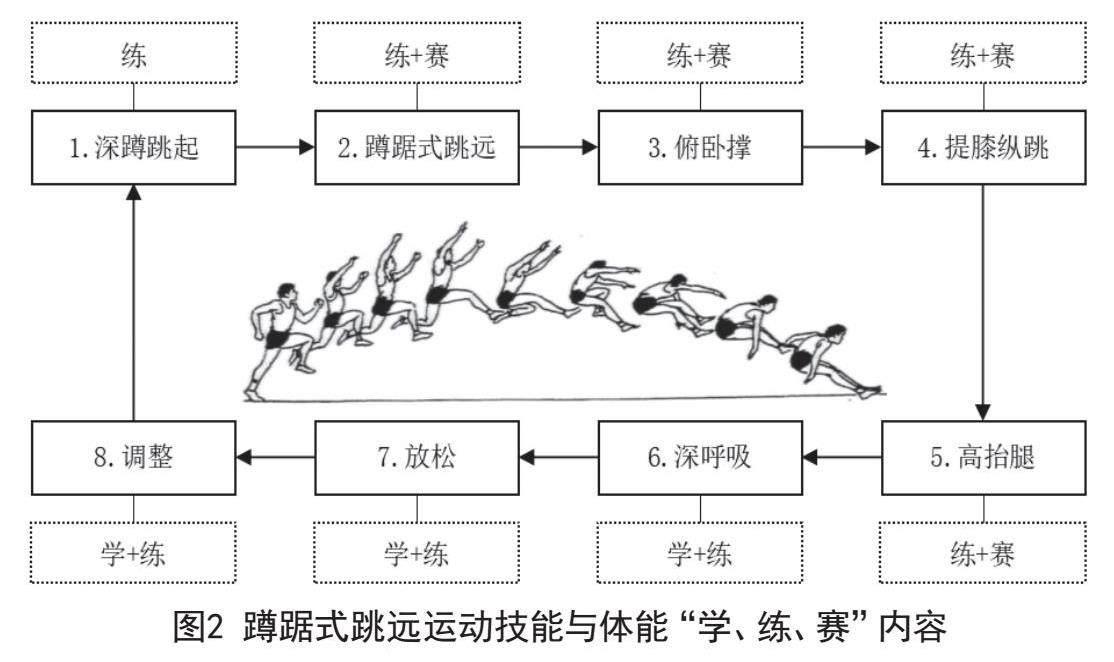

2.体能与运动技能教学内容的有机结合问题

《义教课程标准(2022年版)》在课程理念之“加强课程内容整体设计”中指出,“关注体育与健康教育内容、体能与技能、学练与比赛、体育与其他相关学科等方面的有机结合,提高学生举一反三、融会贯通的能力”。这明确了体能与技能内容在教学实践中有机结合的要求。因此,要帮助学生实现体能与运动技能相长,需要重视彼此作用的发挥,关注运动技能形成过程中对体能的需求和促进作用,将与运动技能相关的体能内容进行整合,构建以运动技能为主体、体能协同的内容体系。如,蹲踞式跳远运动技能与体能“学、练、赛”内容体系(图2),关注在完成蹲踞式跳远时身体形态变化与体能作用的表现,从而构建立定跳远“主体+协同”的内容体现。

3.体能与运动技能教学实施的结构问题

当下在一些体育与健康课堂教学中,运动技能与体能教学未能有效贯穿教学全过程,“学、练、赛”各环节运动技能与体能内容联动不充分,“学中练”“练中赛”“赛中学”三者相互促进的教学功能未能得到充分体现,从而导致运动技能与体能学习目标、学习内容、学习方法的结构缺乏整体性,影响了运动能力的提升。因此,在运动技能学练时,应考虑体能对肢体行为能力的支撑作用,从而影响技能的水平;在体能训练时,应考虑技术在生物学、训练学特点及应用情境,进行针对性的专项体能训练。此外,基本运动技能在专项运动技能和体能发展中,经常被忽视。因此,在教学设计时,要充分考虑基本运动技能、体能和专项运动技能在学练中的结合,强化一体化实施。

4.体能与运动技能教学施策的合理化问题

《普高课程标准(2017年版2020年修订)》和《义教课程标准(2020年版)》均明确学生身心发展(特点)规律和学习规律是课程依据,目标是发展学生核心素养和增进学生身心健康。《普高课程标准(2017年版2020年修订)》还指出,课程涉及运动解剖学、运动生理学、体育心理学、体育社会学、体育哲学、运动训练学、运动营养学、体育伦理学、体育美学和体育史等学科知识。这充分说明了体育科学是体育与健康课程教学的必要依据,是帮助学生有效学练,养成终生体育锻炼习惯的根本保证。因此,在体能与运动技能的教学过程中,必须树牢科学的教育观,重视体育科学在指导教学实践中的价值和作用,强化体育科学在教学实践中的运用研究,全面提升施策的科学化程度。

如,在安排运动负荷强度时,应依据人体生理机能活动能力变化规律,针对外部刺激对体内各系统机能状态变化的影响,渐进渐退安排运动负荷的强度,避免出现类似于在课的结束部分前安排高强度体能练习,导致学生身体机能没有足够时间恢复的现象发生;在组织学练内容时,要注重体能练习与运动技能学练的适配性,根据身心发展规律和体能发展敏感期,安排学练内容,避免出现专项体能、基本运动技能与运动技能三者的学练内容联系不充分的现象。在选择学练方法时,应根据运动技能形成规律,重视学练内容的整体性、完整性,充分考虑授导行为(教师)与学练行为(学生)、自然环境与人为环境、情景与情境、预设与生成的和谐统一,量体裁衣选择学练方法;在进行运动放松时,依据人体机能适应性变化规律,注重学练过程放松的即时性和全面性,减少乳酸的积累,影响身体机能的恢复和运动能力的提升,避免类似于高强度运动负荷后,乳酸未有效分解就立即进行牵拉放松等现象。

参考文献:

[1]邓树勋,王健,乔德才,等.运动生理学(第3版)[M],北京:高等教育出版社,2015.

[2]鲍勃·默里,拉里·肯尼.运动生理学应用指南(第2版)[M],北京:人民邮电出版社出版,2022.

[3]刘永东.田径运动实用教程(第1版)[M],北京:人民体育出版社出版,2007.

——依托《课程标准》的二轮复习策略