陈师曾与中国现代漫画艺术的缘起

李中诚

[摘要] 中国近现代漫画的形成与陈师曾以文人精英身份参与漫画概念的建构与实践是分不开的。他在1909年的《逾墙图》跋文中清晰地界定了漫画的概念——笔法简拙而注重意涵,并在1912年的《太平洋报》上发表了大量漫画作品,开国内抒情漫画之先河。陈师曾的漫画创作引入了中国画漫笔随写的笔墨状态。他的中国画创作同样也将漫画讽喻手法引入其中,体现了真率意趣,对后来中国漫画的发展影响深远。

[关键词] 陈师曾 抒情漫画 简笔 中国画

漫画大师丰子恺在谈及中国现代漫画的缘起时,屡屡将陈师曾视为漫画在中国的首倡者:

别人都说:在中国,漫画是我创始的。我自己不承认这句话。只是在十六七年前,大约民国十一二年之间,我的画最初发表在《文学周报》上,编者特称之为“漫画”。“漫画”之名,也许在这时候初见于中国。但漫画之实,我知道绝不是由我创始的。大约是前清末年,上海刊行的《太平洋报》上,有陈师曾先生的即兴之作,小形,着墨不多,而诗趣横溢。可惜年代过去太久,刊物散失,无法收集实例来给读者看。但记得郑振铎先生所辑的《北平笺谱》中,有陈师曾先生所作的类于漫画的作品。[1]

在中国画学上具有深厚造诣且蜚声画坛的陈师曾,同样也是中国现代漫画艺术的重要推动者。他不仅对漫画这一概念作了重要界定,还在1912年的《太平洋报》上发表了大量漫画作品。这些漫画手法简约而意涵深远。在中国画创作中,陈师曾也将漫画的表现手法融入其中,使漫笔书写的直率意趣借笔墨形式得到充分演绎,而他也由此成为以文人身份参与建构漫画之理念并付诸实践的先驱。

一、20世纪初期中国漫画的涌现与陈师曾的概念界定

1898年7月,中国香港的《辅仁文社社刊》刊发了由谢缵泰创作的《时局全图》,借地图与动物形象展现了当时帝国主义分食中国的危急状态,基本被认定为中国第一幅现代意义上的时事政治漫画。[2]不过,“漫画”之名最早出现在中国是在1904年3月17日的上海《警钟时报》。该报开设了以“时事漫画”为题的专栏。[3]在此之后,1907年12月的《中外小说林》第17期开始在扉页上以“漫画”为名刊载图画,1911年的《儿童生活》开设了“诗歌与漫画”栏目,[4]1916年5月的《明国日报》刊登了以“方生漫画”为标注的《掩丑有余御敌不足》,[5]1918年7月的《新中外画报》第30期出现了以“伯尘漫画”为落款的《唐孙问答》[6]等。与此同时,《时事报图画杂俎》《人镜画报》《真相画报》《滑稽杂志》《上海泼克》等刊物以“讽刺画”“滑稽画”等为名发表了许多作品。这些都说明了在1925年《子恺漫画》问世、“漫画”一词广泛进入公众视野之前,无论是漫画之名,还是漫画之实,在中国本土都已经有了长期的积淀。

倘若以丰子恺将漫画分为感想漫画、讽刺漫画与宣传漫画的标准[7]来看,20世纪初期的漫画大多都可归为宣传漫画和讽刺漫画的范畴。这些漫画常常以抵御外侮、恢复国权、抨击时政等为主题,带有浓郁的反帝反封建色彩,重视社会时效性与功能性。其中的感想漫画,或者说是围绕着情感抒发与意象感召,以诗意表达为特质的抒情漫画,则以“子恺漫画”最具典型性。丰子恺常常把陈师曾作为当时漫画创作的首倡者。陈师曾对漫画的贡献是不可忽视的,这一方面体现在他对“漫画”一词的概念界定上——可以说,他是近代中国最早对漫画之意涵作出清晰解释的画家。另一方面体现在他为《太平洋报》绘制的一批即兴之作。这批作品实质上是20世纪初期漫画创作的重要实践,凸显出了强烈的抒情特质与中国画的笔墨特点,对后来漫画的发展起到了重要的奠基作用。

陈师曾对漫画首次作出解释是在1909年所作的《逾墙图》中。该画是中国美术馆藏《人物》册四开之一,画面略施淡彩,人物形神兼备。画面中,陈师曾以寥寥数笔勾勒了一位逾墙出走的男子,虽未详尽刻画这一男子的細节,却在勾点之间巧妙地表现出了其紧张之态。画中跋文曰:“有所谓漫画者,笔致简拙,而托意俶诡,涵法颇著。日本则北斋而外,无其人。吾国瘿瓢子、八大山人近似之,而非专家也。公湛吾友以旧绢属画,遂戏仿之,聊博一粲。”[8]这段跋文虽然不长,但包含了多层意思。

一方面,其界定了漫画的概念。陈师曾认为,漫画即“笔致简拙,而托意俶诡,涵法颇著”的绘画。漫画在绘画语言上带有“简拙”感,这一概述显然带有从中国画品评话语出发的性质,而漫画的意涵则指向画作离奇的情节和怪诞的叙事方式——这种叙事方式可以达到“托意”的作用。实际上,陈师曾对漫画的解释与后来丰子恺认为的漫画是“简笔而注重意义的一种绘画”[9]已经非常接近了。

另一方面,陈师曾还对漫画进行了简要的溯源。从他对葛饰北斋的高度推崇可知,其所言“漫画”一词很有可能源于1814年出版的《北斋漫画》。虽然《北斋漫画》并非是日本最早提及“漫画”一词的文献,但其对日本漫画的发展却有着重要影响。《北斋漫画》中对日本江户时代的世俗风情进行了夸张而幽默的精妙表达。彼时,浮世绘艺术陷入平庸、粗俗与同质化的语境之中,而葛饰北斋作为独立画家,显现出了独具特色的自我意识,认为漫画应是“漫然所绘之画”[10]。陈师曾也借鉴了这一观点,强调随性作画的状态。其实相较于现代意义上的漫画,《北斋漫画》更接近于“画谱”,而其从本意上来说也是为学生习画所作。陈师曾在《逾墙图》跋文末尾言及“遂戏仿之”,极有可能意指其模仿了葛饰北斋的“漫笔”。

陈师曾还提到清代画家黄慎与朱耷。此二人在当时都属于离经叛道且有革新精神的画家,以大写意绘画闻名。陈师曾认为,他们的画风与葛饰北斋相近而又不相同,可谓“笔致简拙”。这里的“笔致”在很大程度上特指中国画的写意笔法。不过,就漫画的源头而言,陈师曾认为二人“非专家也”。

在《逾墙图》跋文的最后,陈师曾还记述了此画是为蔡可权(号公湛)所作。二人为江西同乡。陈师曾在1900年4月迁居金陵之时作有《金缕曲·徙居白门留别公湛》一词,[11]从中可见其赴日留学之前已同蔡氏建立了深厚的友谊。陈师曾1909年夏天从日本回国,[12]而蔡可权于1908年进入部曹,以主事签分民政部营缮司,授江西自治筹备处参议。[13]根据跋文所写“宣统元年春二月”来推断,《逾墙图》很有可能画于日本。陈师曾或许是看到了葛饰北斋所作的漫画,因而模仿漫画戏笔而作,并融入中国画手法,于无意间开创了本土画学与异质文脉传统相融合的漫画,继而成为在中国建构漫画理念并付诸创作实践的先驱。

二、《太平洋报》与现代漫画的多重探索

陈师曾对现代漫画的贡献还见于姚雨平在上海创办的《太平洋报》之中。该报创刊于1912年4月1日,于同年10月18日停刊,由叶楚怆、柳亚子、李叔同、苏曼殊等人担任编辑,其中的美术与广告部分由李叔同负责。

李叔同于1910年从日本留学归国。其对日本美术的深入体察以及个人独具的艺术智慧,使《太平洋报》的美术设计呈现出一种全新的面貌。在《太平洋报》筹备期间,他查阅了大量国外关于广告的资料,同时对比上海各类新兴报纸,最终设计出了带有漫画气息、艺术构思的广告。[14]用他自己的话来说,即创作出了“破天荒最新式之广告”[15]。特别是《太平洋报》中有很多“新奇花样”,包括花纹、图画、小说、新闻、电报等诸多元素,排版灵活巧妙,形式美观,在当时深受读者的喜爱。

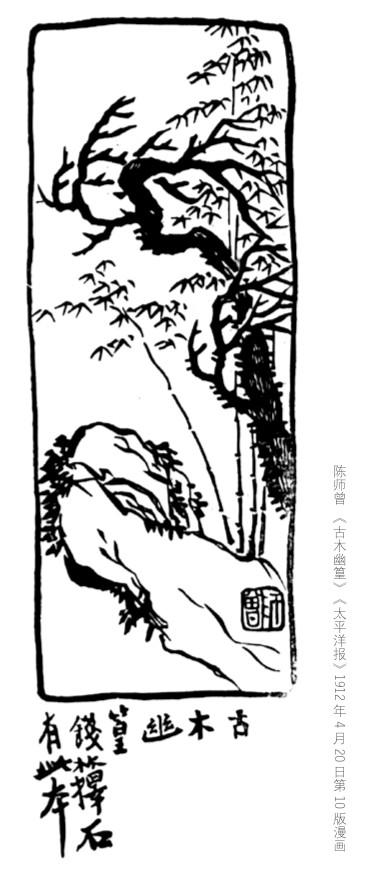

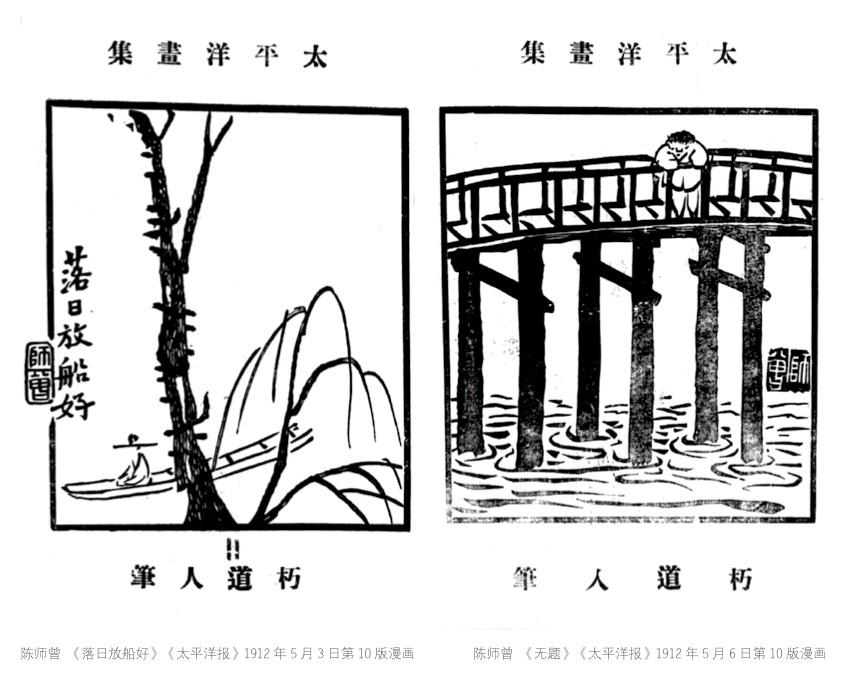

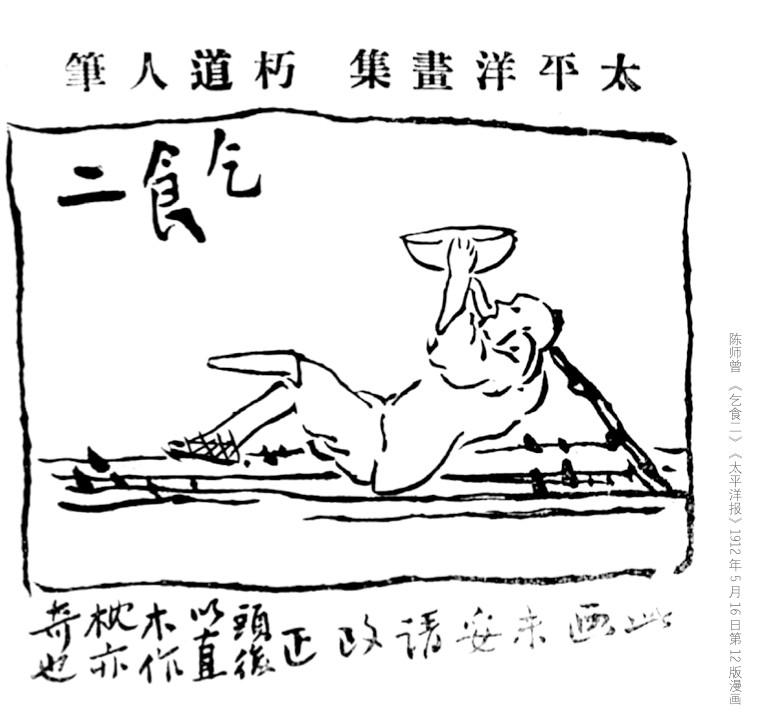

《太平洋报》创立之时,陈师曾正在南通师范学院(今南通大学)任教,同年5月来到上海。他和李叔同在留日期间相识并成为好友。在《太平洋报》的创刊号上,陈师曾以“朽道人”为名发表了篆刻和书法作品,其中书法内容是在一方带有“太平”字样的古砖拓片之侧题写祝词,用心良苦,由此可见两人的深厚交情。也正是在李叔同的安排下,[16]《太平洋报》在不到7个月的办报时间内刊发了80余幅简笔画作品。这些作品主要集中于前3个月发表,1912年7月及之后的报纸中便没有再刊登过同类作品。这批作品的题材十分广泛,包括山水景致、花鸟蔬果、风俗人物与讽刺小品等,以白描简笔手法勾勒,逸笔草草,寓意丰富且饱含诗意,其中有一大半出自陈师曾之手,其余则出自沈翰(署名“沈墨仙”)、陶松溪(署名“松道人”)、贺天健(署名“天健”)、叶与仁、张聿光、周瘦鹃(署名“怀兰人”)、李叔同等多位作者之手。就丰富程度而言,可以说这些作品不仅象征着中国报刊美术的肇兴,亦是当时上海文化圈名人频繁交往与互动的见证。

《太平洋报》虽然没有将这批简笔画定义为漫画,但就其多元的主题呈现与简约的形式语言来说,这批作品也可被视为现代漫画的早期实践。倘若以丰子恺的漫画理论視之,将其归为“感想漫画”亦不可谓不妥。《太平洋报》在创办期间多次主办了“征求讽刺画”“征求学生毛笔画”活动,将这些画作归为“毛笔画”与“讽刺画”范畴。从绘画功能的角度来看,这批作品实际上带有广告性质,正如《太平洋报》在报道中所言:“朽道人之广告集图案,系用汉竹叶碑文组织而成,趣味高古,可以为亚东国粹之代表。”[17]

陈师曾等人刊发在《太平洋报》上的漫画根据题材大致可分为三类:其一是带有讽刺、滑稽意味的“漫笔”,如陈师曾的《舔痔》《胯下之英雄》《淮南鸡犬》《乞食一》《乞食二》和《乞食三》等。《舔痔》描绘了一个身着长衫的男子正津津有味地舔舐着硕大的“痔”字,手法巧妙且带有深刻的批判意味,讽刺了对腐朽制度趋之若鹜的时人。“乞食”系列表现了乞丐乞讨的场景,是陈师曾对现实生活的一种映射,显现出其哀其不幸、怒其不争的讽喻态度。特别是《乞食二》中以木作枕的场景,淋漓尽致地表现了当时许多人的麻木和愚昧。

其二是以古诗为主题的诗意创作,如陈师曾的《春江水暖鸭先知》《此山不语看中原》《偶坐似是商山翁》《落日放船好》《桃花尽日随流水》《落月挂柳看悬珠》、沈翰的《一叶砚池秋,清风满淇澳》《一半黑时犹有骨,十分红处便成灰》和叶与仁的《斜日柳边掷锦梭》等作品。这些作品用寥寥几笔便勾勒出古诗所吟咏的意境,在笔墨之中凝结了新的时代意涵。以陈师曾的《此山不语看中原》为例,其诗文出自清代龚自珍的《己亥杂诗》。陈氏依托诗意,仅用数笔皴擦便涂抹出山峦的外形,其中巧妙的留白仿佛云雾缭绕,于咫尺山水之间表达出了对历史洪流的感怀,同时不免使人联想到当时动荡的时局。

其三是颇有随笔意味的戏墨小品,其中涵盖山水、花鸟、器物等诸多种类,如陈师曾的《西山蔷薇》《松风传韵》《麦》《钉盘俊味》《东坡茶铫》以及许多未题写款识的作品。这些作品多为画家捕捉日常生活中的物象而随手涂抹写就,寄情之余又奇趣盎然。

除了漫画创作外,《太平洋报》还刊发了陈师曾的篆刻与书法作品。比如,1912年4月9日刊登的一册名为《太平洋报短评》的书法墨迹即为陈师曾的精心之作。他在开篇对该报的美术设计不吝溢美之词:“题材新颖,足唤起览者之美感。”[18]由此可以看出其对好友李叔同的鼎力支持。李叔同同样也对陈师曾的艺术成就进行了不遗余力的宣传。《太平洋报》于同年5月8日刊登了陈师曾的照片写真,[19]后来还多次刊发陈师曾的书画润格,并详细报道了“文美会”活动,记录了其与诸多海上名家的交往。

“文美会”由叶楚伧、柳亚子、李叔同等人发起成立,以“研究文学美术”[20]为宗旨。陈师曾于1912年5月初刚到上海之时,“文美会”将原本定于5月底的第一回月会专门提前至5月14日举办,同时为其举行了盛大隆重的欢迎仪式,与会的还有吴昌硕、李瑞清、柳亚子、叶楚伧、余天遂、李叔同、曾孝谷、黄宾虹、朱少屏、沈翰等20余人。陈师曾携带的《梅花条幅》被推为杰作,后在作品抽签交换活动中由仰慕其大名已久的黄宾虹所得,以此赢得满堂喝彩,另有其两幅山水画亦被众家称道。[21]这反映出作为北方画坛领袖的陈师曾在上海亦享有极高的声誉。

为《太平洋报》漫画执笔的沈翰、贺天健也是“文美会”成员。陶松溪和叶与仁虽不是“文美会”成员,且常年活动于苏州同里,但他们同样也在《太平洋报》上刊登了画作,而这是因为受柳亚子所邀。除了刊登陈师曾的润格外,《太平洋报》还刊登过沈翰、叶与仁、李梅庵、曾存吴、李叔同、李祯诸家的书画润例。由此可见,这些漫画实际上具有广告性质,已成为书画家自我宣传的一种方式。《太平洋报》创刊号曾刊登过一则“画祝”,可惜受当时印刷条件的限制,图像难以识读辨别。或许正因如此,用简洁醒目的毛笔漫画加以替代,成为彼时书画家宣传自身最合适的方式。他们开始一边创作漫画,一边借以展示自己的笔墨功力。

除了由陈师曾、沈翰等书画家定期为《太平洋报》供稿外,《太平洋报》还尝试向社会征集作品,并多次刊发《征求滑稽讽刺画稿》,还注明了绘制方法:“用浓墨画于白纸上,张幅不宜太大。”[22]之后,《太平洋报》又刊发《征求中学校女学校小学校学生诸君毛笔画》的通知,一时间投稿者众多,编辑部由此不得不另定新规来加以筛选。面对来稿作品,《太平洋报》会以一等、二等、三等及选外佳作的标准等级予以评定和公示。一位南洋大学署名为“痴人”的学生曾多次投稿,其中有一张《中国之出产》未注解画意,使得编辑部两次发文曰:“来稿《中国之出产》之画意,乞速详示。以后投稿,乞将画意详细注明,至要。”[23]后来,这件作品被列为二等。[24]由此可见当时李叔同等人严谨细致的工作态度以及他们对画作表达含义的重视,而这也恰恰是现代漫画的本质特点。后来的留日画家陈抱一在1911年入学周湘开办的布景画传习所,其次年向《太平洋报》投稿,作品《亡国奴》被评为二等,另有作品位列选外佳作。[25]不难看出,《太平洋报》是当时许多青年学子施展才华的舞台。然而,1912年7月之后,随着李叔同辞去广告部主任的职务并赴杭州执教浙江省立第一师范学校,[26]此类活动便很少举办了,《太平洋报》也不再刊发相关漫画作品。我们所能看到的1912年6月25日由署名“任守成”的学生所作的漫画成为这批“感想漫画”的“绝唱”。

彼时,学生对漫画创作的兴趣很大。在《太平洋报》问世之前,1911年还曾出现过一本《励进杂志》。该刊物仅发行一期,印刷质量较为粗糙,在当时并未产生很大的影响。从其序言来看,这本刊物是由当时中学生发起的“励进社”组织发刊,且和同年成立并活跃于苏州同里的“同南社”有很大关系。[27]值得注意的是,刊末以“杂画”为名发表了一些漫画,其中《钻狗洞之后福》《咳!我们性命亦不能保了》的画面搭配有人物对白,充满了讽刺意味。此外,刊物中还有《打唐诗一句》《夜渡无人舟自横》和一些署名“九龙山人”“应奎”的山水画,基本上也都是以中国画的笔法和图式创作完成的。這批毛笔图画应该都是出自学生之手,和后来《太平洋报》上刊登的漫画非常接近,既包含讽刺与批判性内容,又有以古诗、山水为内核的抒情表达。联想到《太平洋报》发起的“征求学生毛笔画”活动,可见李叔同彼时已经敏锐地察觉到青年学子执笔为戈——以画笔参与社会变革的热情,故而其借漫画促成了这项极富意义的社会文化活动。

事实上,李叔同在赴杭州任教之后也经常于校内开展漫画创作活动。据学生李鸿梁回忆,这位“严肃的名教师”组织了漫画会以指导学生创作,要求每名学生每周至少上交4张作品且每月参加1次展览,[28]可谓尽心竭力地普及美术。其实,无论是在《太平洋报》刊发期间推广新兴美术设计,促成陈师曾诸家进行漫画创作并加以宣传,还是努力发动学生参与漫画创作,李叔同对中国现代漫画艺术发展的贡献都不应被忽视。

三、真率意趣在陈师曾漫画与中国画创作中的双向延展

1912年发表在《太平洋报》上的漫画作品,于数量与面貌而言,都以陈师曾的参与度和贡献量最为突出。这些作品在形式上特点显著,是对中国画笔墨语言的提炼和概括表达。例如,其中一幅作品《古木幽篁》便描绘了湖石、苍木、修竹等景物,是典型的花鸟画图式,可见画家创作时做到了融巧思与古意于笔端。从该画下方的文字可知,其为陈师曾仿清代画家钱载(号箨石)的笔意而绘。陈师曾将石头的皴法、枝干的勾勒等笔墨细节加以提炼,同时保留了中国画的书写意味,在简笔勾勒的同时兼用中锋与侧锋,看似信手拈来实则匠心独具。陈师曾以文人画见长,在东西方文化交融与碰撞的时代语境下,他对传统文脉的价值有着清醒而深刻的认识,故而当文人画成为革新派批判、攻击的对象时,他高举文人画的旗帜,立足传统中国画,在一众口诛笔伐的声浪中进行了有力的回应。当然,这是十年之后的事情了。

《太平洋报》在1912年4月3日刊发的陈师曾漫画中,钤有一方朱文“真率”印,绘凉亭一座、小树二棵,妙趣横生。此作画幅很小,与之相比,这方印章显得十分硕大。与其说这幅画是以印入画,倒不如说是因印作画——画面简约拙朴,画境与印文相得益彰。陈师曾的篆刻曾经得到过吴昌硕的指点。擅长治印的他曾在1910年冬作“真率”印。[29]这方印后来成为其终生珍爱的印章,常被钤于画上,《太平洋报》刊登其漫画中的“真率”印或许也是这方印章。按照陈师曾的艺术观,“真率”很大程度上是其借笔墨观照现实物象的价值表达,亦是其注重绘画创作之主体修养的体现。他追求真挚、直率,主张直抒胸臆。其所强调的“真率”与主张以写实改造中国画的徐悲鸿所提出的“真率”是迥然不同的。[30]

陈师曾这种在中国画学研究与创作上一以贯之的态度和立场,在他进行漫画创作时也有所体现。其对漫画“笔致简拙,而托意俶诡”的认知以及所追求的“漫笔写心”的作画状态,与其追求的“真率”的笔墨表达方式非常相似,两者都包含着将绘画内核由客观再现引向主观表达的内涵。其通过不断创作,建构起了自我认同的审美评判体系。这种学理建构在他后来的《文人画之价值》中得到了更为充分且更具时代性的阐发。

陈师曾的诗意漫画同样也有着文人画“书画相生”的特质,这一点对后来丰子恺的漫画创作有着直接的影响。在陈师曾的漫画中,诗文是点明主旨、增添意趣的重要组成部分——他一方面用文字诠释画面主题,另一方面用书法使画面更加丰富。丰子恺颇为推崇陈师曾的漫画《落日放船好》,称其为诗意漫画中的精品。他在回忆文章中写道:“我小时候,《太平洋报》上发表陈师曾的小幅简笔画《落日放船好》《独树老人家》等,寥寥数笔,余趣无穷,给我很深的印象。”[31]倘若漫画中缺乏诗文的点缀,恐怕难以令观者领略其意境之所在。陈师曾以书法见长,其漫画中略带魏碑意味的字体与画面的简拙笔意相映成趣。丰子恺也不止一次地以“落日放船好”为题作漫画,以表达其对陈氏的敬意。以收录于《客窗漫画》与《敝帚自珍》两本画集中的两件作品为例,可以看到丰子恺在画法与意境上对陈师曾漫画的借鉴。当然,丰子恺的画与陈师曾的画并不完全相近。陈师曾在笔墨表现与图式营构上更为贴合传统中国画的审美取向,更聚焦于诗意本体,所描绘的人物身着古装,有着古代文人画“渔隐”题材的影子。至于丰子恺的作品则更有“以今日之形相,写古诗之情景”[32]的味道。其吸收了西洋透视的画法,注重对光影的表达,画面具有东西方融合的时代韵味。

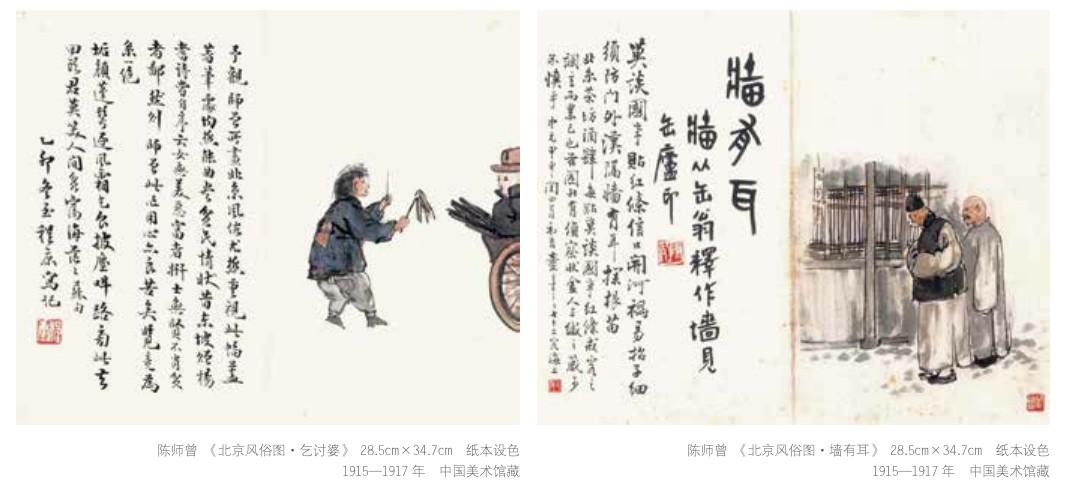

陈师曾以“漫笔”写真率意趣的创作方式推动着传统笔墨向现代转型的进程,其在这一过程中最具代表性的作品当属完成于20世纪20年代中期、现藏于中国美术馆的“北京风俗图”系列。“北京风俗图”系列作品并非是传统文人画。其体现出对市井风情的细致观察与敏锐捕捉,更接近于风俗题材的范畴。叶恭绰在跋文中将此画比作《清明上河图》,[33]由此反映出陈师曾在作画时常将现实关切与书斋雅事相结合。这种创作方式与其漫画创作的经历密切相关。“北京风俗图”系列作品中亦有表现行乞的场景,结合《太平洋报》上的三张“乞食”系列作品,可以看出陈师曾对底层人民生活的关注并未随着研究重心转向文人画而减少,反而创作方式变得更为直接、辛辣,讽刺意味更浓厚,诚如程康在题跋中所言:“盖着笔处均极能曲尽贫民情状。”[34]这幅画描绘了穷人与富人的形象差距以及穷人的行乞瞬间,荒诞与真实并存。

作品《北京风俗·墙有耳》则体现了对当时民间政治环境的讽喻。画面以两名在茶馆外偷听民众谈话的“密探”为中心,人物造型准确生动,画面明暗变化明显,同时兼有文人画的笔墨质感,以戏谑的方式讽喻了彼时“莫谈国事”的社会环境。事实上,陈师曾在研究中国画时非常重视对风俗题材的发掘。1921年,他在《中国画是进步的》一文中重申了在《中国人物画之变迁》中提出的观点,通过对历代人物画的画法、性质进行系统的梳理,肯定了中国画本体的进步性,并以人物画为例提出了“历史风俗画这条道路大可发挥”[35]。这种对中国画发展内在逻辑的深刻认识以及早年的漫画实践,分别构成了其开展笔墨变革的内外动因。

如果我们把笔墨视为中国画创作与传承的叙述形态,那么漫画无疑为陈师曾的中国画注入了新的元素,使其摆脱了明清以来文人画通过精研古法而进行自我抒情的程式化笔墨形式,逐渐向以笔墨观照现实生活、彰显时代精神的方向转型。从这一点来看,在变革传统、向西方学习成为主流意识的历史语境下,陈师曾也在对传统中国画进行着改造,也在尝试从异质文化中汲取能够为己所用的因素。只不过他的改造方式是理性而温和的,因而其中国画的题材能够直面现实且具有人文关怀。[36]

四、结语

陈师曾从精英文化的视角,为漫画建构了一个相对完整且可被阐发的概念。虽然他对漫画概念的建构与创作实践具有特定时段内的“玩票”色彩,一如他对漫画之“漫”的理解是“漫笔”随性所作,但这些却对后来的漫画家产生了直接的影响。无论是丰子恺将竹久梦二的画风与传统文人画相结合而创作的漫画,还是张光宇引入现代主义,将之与民间传统相整合后创作了《民间情歌》,抑或是鲁少飞、叶浅予、丁聪、张仃等诸多漫画家在东西方文化交融背景下所进行的多元探索,在本质上都践行着陈师曾所奠定的学理基础,即注重简约形式与深刻寓意的统一。这一点既是作为舶来品的漫画之特点,又是中国画创作的内在规律。经过陈师曾的引介、梳理与整合,现代漫画的核心要义愈发明晰,中国画的改良也得以促进。正是由于像陈师曾这样的文人精英参与其中,中国现代漫画在发展之初才能够在通俗与消费的“外衣”之下依然拥有现代与先锋的内核,从而在20世纪30年代大放异彩,呈现出多元文化交相辉映的繁荣态势。

注释

[1]丰子恺.漫画的描法[M]//丰子恺文集:艺术卷四.丰陈宝,等,编.杭州:浙江文艺出版社;杭州:浙江教育出版社,1990:264.

[2]甘险峰.中国漫画史[M].济南:山东画报出版社,2008:10.

[3]黄大德.中国“漫画”名称缘起考的[J].美术观察,1999(4):60.

[4]1911年的刊物《儿童生活》現存两期,停刊时间与原因不详,均设有“诗歌与漫画”栏目,刊登了署名“南珊”和“吴定之”的连环漫画。

[5]刘学义,王一丽.我国早期报刊上“漫画”名称的由来[J].兰台世界,2012(10):55.

[6]沈伯尘.唐孙问答[J].新中华画报,1916(30):1.

[7]同注[1],274页。

[8]陈师曾.陈师曾全集·山水人物卷[M].朱良志,邓锋,编.南昌:江西美术出版社,2016:238.

[9]同注[1],262页。

[10]葛饰北斋.北斋漫画 江户百态[M].永田生慈,等,编.北京联合出版公司,2018:5.

[11]陈师曾.陈师曾全集·诗文卷[M].朱良志,邓锋,编.南昌:江西美术出版社,2016:263.

[12]朱万章.陈师曾年表[J].中国书画,2004(9):74.

[13]康芬,龙晨红,等,编.江西历代著作考[M].南昌:江西人民出版社,2015:842.

[14]庄熊.李叔同漫画实践及对中国近代漫画的贡献[J].美育学刊,2018(1):115.

[15]破天荒最新式之广告[N].太平洋报,1912-4-1(5).

[16]柳亚子.怀弘一上人[M]//余涉.漫忆李叔同.杭州:浙江文艺出版社,1998:20.

[17]文美会第一回开会之盛况(续)[N].太平洋报,1912-5-18(12).

[18]陈师曾.太平洋报短评[N].太平洋报,1912-4-9(3).

[19]朽道人像[N].太平洋报,1912-5-8(10).

[20]文美会第一回开会之盛况[N].太平洋报,1912-5-16(12).

[21]同注[17]。

[22]征求讽刺滑稽画稿[N].太平洋报,1912-6-15(6).

[23]痴人[N].太平洋报,1912-6-18(3);痴人鉴[N].太平洋报,1912-6-21(8)

[24]征求讽刺画第七次发表[N].太平洋报,1912-6-23(3).

[25]征求讽刺画第四次发表[N].太平洋报,1912-6-18(3).

[26]吴可为.古道长亭——李叔同传[M].杭州出版社,2004:117.

[27]无忌.励进杂志序言[J].励进杂志,1911(1):5-7.

[28]李鸿梁.我的老师李叔同[M]//余涉.漫忆李叔同.杭州:浙江文艺出版社,1998:127.

[29]龚产兴.陈师曾年表[M]//朵云:第六集.上海书画出版社,1984:112.

[30]于洋.民初画坛传统派的应变与延展——以陈师曾的文人画价值论与进步论为中心[J].美术观察,2008(4):102.

[31]丰子恺.漫画创作二十年[M//丰子恺文集:艺术卷四.丰陈宝,等,编.杭州:浙江文艺出版社;杭州:浙江教育出版社,1990:387.

[32]丰子恺.丰子恺全集:艺术理论艺术杂著 卷四[M].陈星,编.北京:海豚出版社,2016:314.

[33]同注[8],284頁。

[34]同注[8],262页。

[35]邓锋.“文人画”与“民俗图志”——陈师曾《北京风俗图》漫说[M]//朽者不朽——陈师曾和他的时代.北京:人民美术出版社,2017:79.

[36]同注[35],80页。