中小学生劳动习惯培塑机制与策略研究

李敏 罗一帆

*该文为2022 年广东省年度教育科学规划课题(教育综合改革专项)“专业素养视野下中小学劳动教育教师专业发展策略研究”(2022JKZGO50)的阶段性研究成果

针对劳动教育中劳动习惯培塑过程难以把握、缺乏系统性的培塑策略等问题,对劳动习惯进行属性辨析和要素解构。基于养成教育的本质,建构了劳动习惯的培塑机制,提出了相应的培塑策略,即辩证理解劳动习惯的培塑过程、强调内在劳动需要的唤起以及注重劳动教育中“主体—环境”交互系统的创设。

劳动习惯;劳动教育;劳动意识;培塑机制

李敏,罗一帆.中小学生劳动习惯培塑机制与策略研究[J].教学与管理,2024(15):15-18.

劳动教育是我国特色社会主义教育制度的重要内容,同时,作为国家新设的必修课程之一,肩负着“新”的时代使命和“新”的价值诉求,旨在培养“真正完整的人”,体现为劳动素养的全面实现[1]。劳动习惯是劳动素养的关键维度之一,养成良好的劳动习惯是新时代青少年面向未来社会走向成功的关键。然而,当前的青少年普遍劳动意识淡薄、缺乏自觉劳动的习惯。同时,由于劳动习惯养成过程的动态化和长期性以及养成结果的迟效性和内隐性,教育者很难把握劳动习惯的培塑机制和实践策略。因此,本文旨在探讨劳动教育实践中亟需解决的难题:劳动习惯是如何形成的?怎样培塑青少年的劳动习惯?

一、劳动习惯的解构

1.劳动习惯的属性辨析

黑格尔根据人的活动方式,将习惯大致分为三类,即外在形体习惯、行为活动习惯以及精神心理习惯[2]。在此基础上,也有学者将习惯分为行为习惯和个性心理习惯两大类。其中,行为习惯又根据意识参与水平和意志努力程度划分为动作习惯和活动习惯[3]。动作习惯主要表现为行为上的适应,比如军人的军姿和学生的坐姿等;活动习惯既表现为行为上的适应,又表现为精神上的接受,比如小学生定期整理书桌的习惯和主动帮助家里完成家务劳动的习惯等。2022年教育部发布的《义务教育劳动课程标准》将劳动课程内容划分为三大类和十个任务群,分别是日常生活劳动(清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养、家用器具使用与维护)、生产劳动(农业生产劳动、工业生产劳动、传统工艺制作、新技术体验与应用)和服务性劳动(现代服务业劳动、志愿服务与公益劳动)[4]。根据任务群的活动方式可以判定由此培养的劳动习惯属于活动习惯,这種习惯不是简单的通过行为训练就能形成的自动化联动效应,它的坚持需要不断地克服自身的惰性和外在的不利条件,唤起内部需要,培养劳动意志,在劳动实践活动中形成劳动意识并不断升华、内化为自身的劳动品质,从而支撑自觉的劳动行为。

2.劳动习惯的构成要素

劳动素养主要指中小学生在劳动实践活动中逐步形成的适应个人终身发展和社会发展的品质修养和行为能力,是中小学劳动教育的评价指标。在核心素养视域下劳动素养指标体系被划分为四个一级指标,分别是劳动观念、劳动能力、劳动精神以及劳动习惯和品质。其中,劳动习惯和品质又被划分为劳动意识、劳动意志和劳动品质三个二级指标[5]。同时,也有学者基于实践导引将劳动素养划分为五个一级指标,分别是劳动认知、劳动能力、劳动情感、劳动精神和劳动习惯。其中,劳动习惯被划分为了劳动意识和劳动行为两个二级指标[6]。两者的维度划分标准略有差异,但整体内容却是一致的。对于个体而言,习惯的精神记忆即为品质,品质是精神记忆了的习惯,个体的品质存在于习惯之中,且须通过习惯表达[7]。因此,在进一步融合的基础上,本文将劳动习惯解构为劳动意识、劳动意志、劳动品质以及劳动行为四个要素,包括身体素养和心理素质的整体提升。

二、劳动习惯的培塑机制

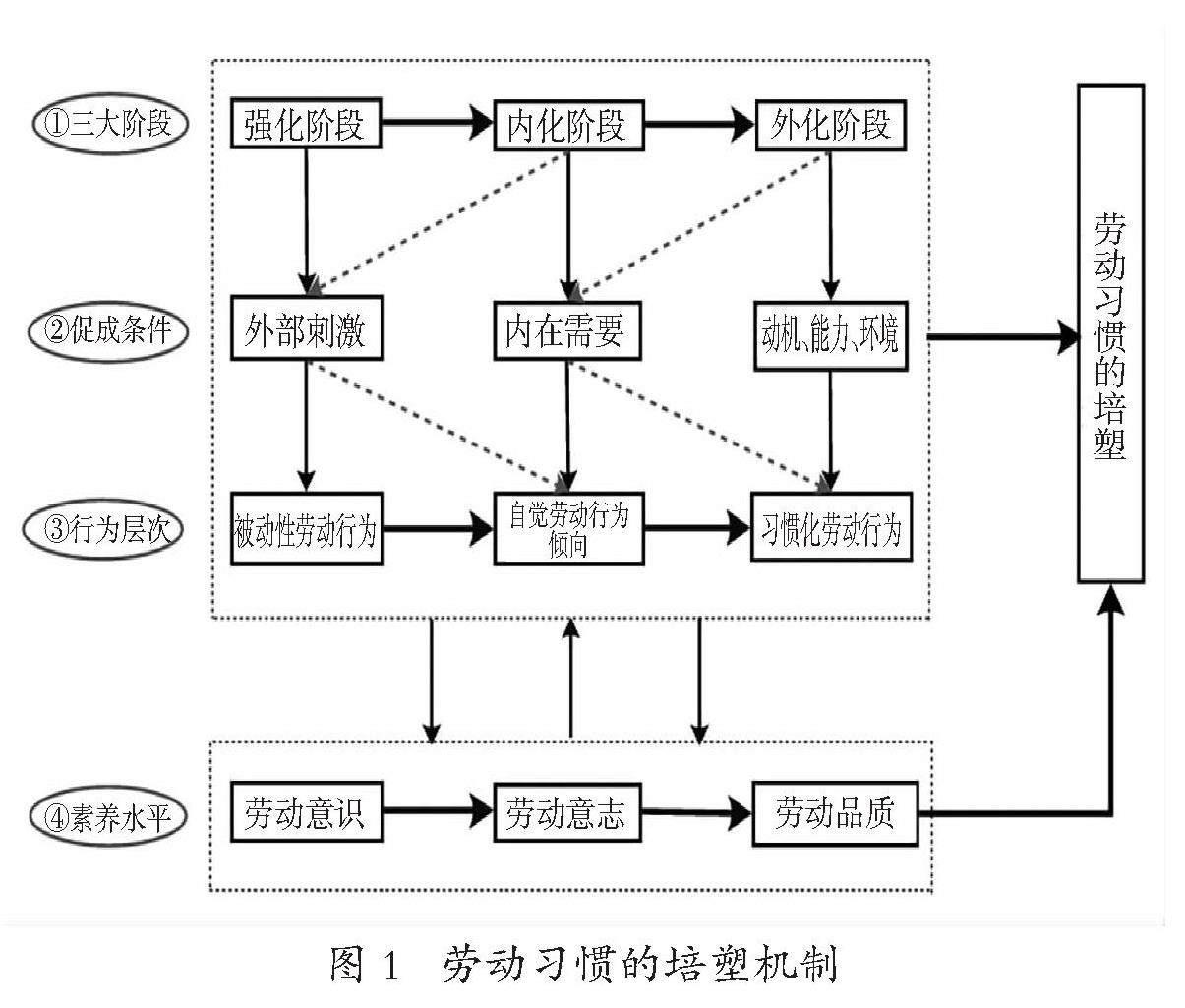

养成教育是培养孩子养成良好习惯的教育,养成教育的本质是“强化与内化的统一和他人教育指导下的自我教育”[8]。劳动教育,究其根本,属于一种养成教育,劳动习惯则是个体在长期的劳动实践活动中形成的自觉化劳动行为和思维方式,是从外在社会要求到个体内在思维、思想再到外在行为方式的素养展现[9] 。由于劳动习惯最终必须外化为实际的劳动行为,因此,结合养成教育的本质我们将劳动习惯的培塑过程界定为“强化—内化—外化”三个阶段的统一,强化是内化的基础,且内化离不开强化的促进,内化是外化的准备,外化则是内化的目的,三个阶段逐级递升,但同时又不可割裂,互相促进,形成一个系统化的素养内化过程。同时,通过辨析,劳动习惯属于一种复杂的活动习惯,需要较强的意识参与水平和较高的意志努力程度支撑劳动行为,并养成良好的劳动品质来保证劳动行为完成的质量。因此,本文结合劳动习惯培塑的三个阶段、促成各阶段的条件、劳动行为层次以及劳动习惯的构成要素,建构了劳动教育中劳动习惯的培塑机制框架(如图1)。

总的来说,劳动习惯的培塑伴随着一个人学习和成长的全过程,在此过程中,通过“强化—内化—外化”的不断作用,学生的劳动行为层次不断提高,从被动性劳动行为开始直到习惯化劳动行为的形成,与此同时,劳动素养水平也在不断内化和提升,从产生劳动意识开始到良好劳动品质的形成,劳动素养水平的不断提高同样能够反作用于劳动行为层次的转变,三大阶段的横向链接和各个因素间的纵向链接共同架构起了劳动习惯的培塑框架。

1.强化阶段是基础

美国新行为主义的代表人物斯金纳(B.F.Skinner)强调强化在行为中的作用,认为强化可以塑造人的行为。虽然强化理论会使行为训练变得机械化,但我们不可否认它对行为塑造发挥的重要作用,同时也是劳动习惯形成的初始条件和基础。低龄学段的学生意识水平较低、意志力薄弱,对于他们而言,如果一开始的劳动行为没有得到一丁点儿的奖励,他们就不会往习惯的道路上多迈进一步[10]。外部刺激(强化物)是强化阶段的必要条件,教育者需要不断调整强化物来激发学生的劳动兴趣和劳动动机,虽然在此阶段形成的主要是外部动机,然而由于人类天然的惰性,在唤起内部劳动需要之前,需要利用外部刺激给予强化,而后逐渐培养个体对劳动活动本身的兴趣和需要。此阶段产生的行为是被动性劳动行为,通过重复训练,学生开始对劳动产生认知和理解,逐渐形成自我劳动意识。同时,劳动意识又能反作用于劳动行为,促成自觉化劳动行为的产生,推动强化阶段向内化阶段的过渡。

2.内化阶段是关键

劳动教育旨在培养个体进行自觉化劳动行为的习惯,然而,只有内部动机才能驱动个体进行“自主行为”。因此,内部动机的激发是劳动习惯养成的关键和突破口,内化阶段就是劳动习惯养成的关键环节。事实上,外部动机和内部动机并非对立的关系,相反,自我决定理论将从事活动的动机看作以外在调节和内部动机为两个端点的连续体,内部动机以外部动机为起点,并在外部动机的基础上发展而来[11]。因此,内化阶段仍然离不开外部刺激的强化作用。同时,由于劳动本身具有自悖性,创造价值的同时也大量消耗着劳动者的精力和体力,带给劳动者自我成就感的同时也伴随着疲惫、辛苦的消极感受[12]。因而,要培养自觉性的劳动习惯,必须要培养顽强的意志力,形成劳动意志。劳动意志具有引发劳动行为动机的作用,比一般动机更具有选择性和坚持性,同时,内部动机的形成也进一步锻炼了劳动意志。然而,内化阶段只能产生自觉劳动行为倾向,要想真正外化为具体的劳动行为,需要综合多方面的因素。

3.外化阶段是目的

养成习惯的目的在于“笃行”,并在“笃行”的过程中,不断得到固化。劳动教育的性质决定了劳动习惯的最终目标在于实践和行动,即习惯化劳动行为的生成。“内化”是“外化”的准备,“外化”是“内化”的目的,两者之间不可割裂。同道德外化类似,劳动教育中行为的外化包括劳动意识的变化、劳动意志的增强以及劳动习惯和品质的养成[13]。然而,由于劳动实践活动具有主体性、综合性和社会性等特点,因此,外化阶段是一个比内化阶段更加复杂的过程,受到多种因素的制约,需要实现动机、能力和环境等多方面因素的综合完善。

三、劳动习惯的培塑策略

针对劳动习惯的培塑策略,目前国内外的研究大多属于经验之谈,究其原因,主要在于劳动习惯培塑过程难以制度化和评价内容难以标准化等方面的障碍。本文仅从劳动习惯培塑过程中“强化—内化—外化”三个阶段在不同教育阶段的侧重不同出发,探讨系统性的劳动习惯培塑策略,即辩证理解劳动习惯的培塑过程、强调内在劳动需要的唤起以及注重劳动教育中“主体—环境”交互系统的创设。

1.辩证理解劳动习惯的培塑过程

从素养的内化过程来说,劳动习惯培塑的“强化—内化—外化”三个阶段,在一定程度上存在著先后之分。但从整个教育阶段来说,三个阶段在各个学段并不存在严格的界限,不论是低龄学段还是高龄学段,劳动习惯的培塑都是三个阶段的统一,只是不同学段有不同的侧重点。根据心理学中学段的划分,本文采用了赫尔巴特提出的“明了、联想、系统和方法”四个学习阶段作为研究的四个学段[14]。其中,“明了”学段的劳动习惯培塑以强化为主,“联想”学段则要注重强化和内化的过渡,“系统”学段以内化为主导,“方法”学段则以外化为主要目的。因此,教育者首先要辩证性地理解劳动习惯的培塑过程,分清主次,然后,科学地把握学生当前的劳动需要,提供匹配需求的促成条件。比如,强化阶段的促成条件是外在刺激,外在刺激以奖励为主,教育者在强化学生劳动行为时,要合理地运用奖励,达到有效奖励的效果。“明了”和“联想”两个学段以物质奖励为主,精神奖励为辅;“系统”和“方法”两个学段,反之。同时,选择的物质奖励必须蕴含劳动情感,能够唤起精神奖励的需要。中小学生的物质奖励大多以学习用品为主,同时,我们也看到一些学校采用了一些颇具创意的奖品,比如,让学生扛回一棵甘蔗或提回一块腊肉与家人分享。这样的奖品富含劳动情感,使学生享受劳动果实和家人分享劳动成果,更能唤起学生的劳动热情。但以强化为主,并不意味着对内化和外化的完全忽略,事实上,强化后的体验和反思会进一步促进内化和外化的生成。因此,教育者要设计好劳动实践过程中的反思环节,使重复体验过程本身化为不断加强反思的过程。

2.强调内在劳动需要的唤起

内化阶段是劳动习惯培塑的关键,内在劳动需要的唤起则是内化的必要条件。但“唤起需要”绝不是简单的“激发兴趣”,在现实劳动教育实践中,教育者对劳动活动的设计重心在于“游戏”“活泼”和“趣味性”,旨在唤起学生的劳动兴趣。然而,这样的兴趣是表层的、短暂的,并不能激发学生的内在兴趣,唤起劳动需要。首先,我们需要分辨出学生究竟有哪些劳动需要,再据此去设计劳动活动。

事实上,学生的劳动需要主要表现为内在丰富性、个体多样性以及时代差异性三个方面[15]。内在丰富性是指学生的劳动需要不仅包含生存性需要,还包含社会性需要。劳动意义不应该仅仅局限于生存需要的满足,更应该提升到社会价值的实现。比如,教育者在设计“我是豆芽培育家”的劳动活动时,在培育活动的后续环节,还可以设计如下项目:第一次收割,为家人做一道豆芽美食;第二次收割,拿到市场上去义卖;第三次收割,将豆芽赠送给小区的独居老人。在此过程中,学生体验到的不光是为自己的生存而劳动,还是为家人、他人的幸福生活而劳动,当学生感受到自己的劳动产品能够创造社会价值时,他的劳动热情就会进一步高涨。个体多样性是指劳动需要因个体差异而呈现多样性。这主要体现在成长在不同家庭背景的学生会产生不同的劳动需要,比如,来自农村的学生和来自城市的学生在面对农业生产劳动时会有不同的价值体验,前者的劳动需要可能更多来自于对最新农业劳动技术的理解和掌握,后者的劳动需要可能更多来自于对农业劳动于人类生存意义的体会。教育者要充分把握这种个体差异性,唤起学生的内在劳动需要。时代差异性是指新时代的学生具有与旧时代不同的劳动需要。生产力的变化伴随着生产关系的变化,劳动观念也随着生产力的高度发展而发生了深刻的变化,在全民实现小康社会的今天,“通过劳动改变生活”已经很难唤起部分学生的劳动需要了。教育者必须实时更新劳动观念,主动审查新旧劳动观念的代际差异。比如,“自由职业”逐渐成为流行的趋势,“网红”“互联网up主”等新型职业的兴起,都在挑战传统的劳动价值观。教育者只有去理解学生的真正需要和所处的文化背景,才能有针对性地设计劳动活动满足当代学生的劳动需要。

3.注重劳动教育中“主体—环境”交互系统的创设

外化是劳动习惯培塑的最终目的,即自觉地采取劳动行动。决定行动的三要素包括动机、能力和环境,三者缺一不可。动机和能力又是主体层面的因素,因此,决定个体是否采取劳动行动的因素包括主体和环境两个方面。根据“场动力理论”,要想全面地解释个体的身体活动行为,就要更多地关注主体的内部因素、外部的环境因素,以及二者的交互作用。因此,劳动教育中“主体—环境”交互系统的创设对劳动习惯的最终养成具有决定性作用。

学生主体和劳动环境之间要发生交互作用,关键在于学生主体对当下社会劳动环境的适应以及教育中的劳动环境对当下学生主体的适应。一方面,学生主体要适应当下的社会劳动环境,技术是关键。数字经济时代大量新职业快速涌现,伴随着新型劳动关系的建构以及劳动环境的复杂化、虚拟化,学生、教师以及家长对信息技术这一新型劳动工具的掌握显得至关重要。将信息技术融入劳动教育的全过程中,可以培植一种新型的劳动生态系统,其中包含丰富的物质性劳动环境、广阔的虚拟劳动空间以及高效的社会文化互动,使学生和当下真实的社会劳动环境耦合,在这种新型的劳动生态系统中进行真实的劳动、创造性的劳动以及幸福的劳动。另一方面,劳动教育中创设的劳动环境要适应当下的学生主体,制度是保障。勒温将环境比喻成一种摩擦力,同物理世界一样,这种摩擦力即可以提供约束力,也可以提供驱动力[16]。制度作为环境的一部分,既可以阻碍劳动习惯的发展,也可以驱动劳动习惯的养成,关键在于是否契合当下学生主体身心发展的需要。对于国家层面和地方层面,要尽快出台保护劳动教育实施的法律法规;对于学校层面,要尽快制定鼓励劳动行为、劳动精神的校训校规;对于教学层面,教育者要针对班级情况建立有自身特色、符合当下学生劳动需要的班级劳动规则体系;对于整个社会层面,要整合现代农业、现代工业以及现代服务业等一切劳动资源为学校开展劳动教育服务,满足当下学生对现代劳动技术的需要,并形成明文规范。

总之,劳动习惯的培塑过程是多方面因素交互作用的结果,是一个不断经由外部强化到心理内化再到行为外化的螺旋式上升的素养形成过程,需要教育者对学生、对教育、对现代劳动、对当下社会劳动环境等都有极其深刻的把握,是当前“新”劳动教育不得不面临的挑战,也是无数教育工作者必须肩负的时代重任。

参考文献

[1] 王红,向艳.指向劳动素养的劳动课程实施及案例分析[J].中国教育学刊,2022(02):77-82.

[2][7] 高兆明.论习惯[J].哲学研究,2011(05):66-76+128-129.

[3] 杨献南,鹿志海,张传昌,等.习惯教育视野下小学生体育锻炼习惯养成机制与策略研究[J].南京体育学院学报(社会科学版),2016,30(01):80-85.

[4] 中华人民共和国教育部.义务教育劳动课程标准(2022 年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:7-8.

[5] 王泉泉,刘霞,陈子循,等.核心素养视域下劳动素养的内涵与结构[J].北京师范大学学报(社会科学版),2021(02):37-42.

[6] 刘茂祥.基于实践导引的中小学劳动教育评价研究[J].教育科学研究,2020(02):18-23.

[8] 柳国强,刘春魁.论养成教育的理论基础[J].教育理论与实践,2005,25(05):45-46.

[9] 纪德奎,陈璐瑶.劳动素养的内涵、结构体系及培养路径[J].天津师范大学学报(基础教育版),2021,22(02):16-20.

[10][16] 溫迪·伍德作.习惯心理学如何实现持久的积极改变[M].北京:机械工业出版社, 2021:7,89.

[11] 暴占光,张向葵.自我决定认知动机理论研究概述[J].东北师大报,2005(06):142-147.

[12] 赵蒙成.劳动教育为何重要——基于实践哲学的考察[J].湖南师范大学教育科学学报,2022,21(05):101-109.

[13] 马建国.道德外化论的发展及其研究意义[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版),2012,35(01):28-31.

[14] 刘鹏飞,史宁中.论“学段”[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2014(05):206-209.

[15] 曾妮.论劳动教育中的“体验”及其关键环节[J].中国电化教育,2021(11):9-15.

[作者:李敏(1991-),女,重庆人,华南师范大学教师教育学部,硕士生;罗一帆(1962-),男,广州人,华南师范大学教师教育学部,教授,博士生导师。]

【责任编辑 孙晓雯】