浅谈中国古代雕塑的艺术特征

[摘 要]中华优秀传统文化博大精深且源远流长,在人类社会不断前进的过程中以及人类文明不断传承演变的过程中,形成了雕塑这一传统艺术形式。通过对我国古代雕塑的艺术特征进行透彻全面的研究,不难发现,我国古代雕塑更偏向于工艺美术。也正是美学与艺术的结合,使我国古代雕塑形成了独具特色的民族风格、多元多维的艺术特征。基于此,以中国古代雕塑为基本出发点,围绕其艺术特征展开探究。

[关键词]中国;古代雕塑;艺术特征

[中图分类号]J32 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2024)5-0030-03

本文文献著录格式:姜帆.浅谈中国古代雕塑的艺术特征[J].天工,2024(5):30-32.

在中国古代雕塑的不断传承发展过程中,不论是从陶器、青铜器、玉器及漆器等工艺品发展出的实用性雕塑,还是观赏性雕塑,在我国历朝历代的文化艺术中都占据着重要地位。从本质上看,我国古代雕塑的艺术特征同中国传统书画的用笔藏锋之美有着异曲同工之妙,给人以无限的想象空间,具有返璞归真的艺术特征,追求内在美、原始美和大巧若拙的哲学精神境界。也正是由于这些独具特色的艺术特征,使得我国古代雕塑在世界文化之林立于不败之地,时刻散发着璀璨的光芒。

一、绘画性

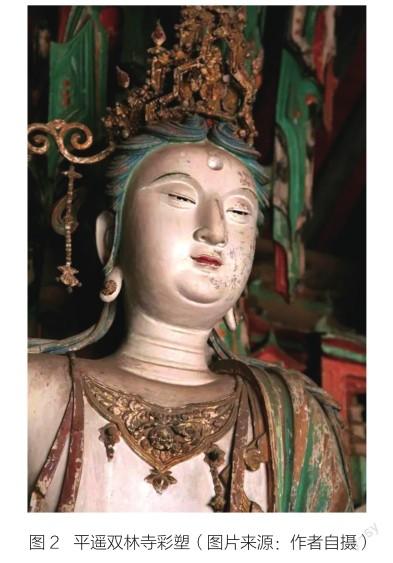

实践经验及调查研究表明,我国古代雕塑具有显著的绘画性艺术特征。纵观我国整个古代雕塑史,其与我国绘画艺术之间有许多共同之处。曾有人戏言,“中国古代雕塑与绘画艺术乃同胞兄弟,其胚胎均为原始的工艺美术。”而这一理论也被诸多古代雕塑艺术品加以验证。相关数据表明,从彩陶时期开始,塑和彩便被以多种形式应用到雕塑过程中,并互相补充、相得益彰。而从陶塑开始,加彩(即妆銮)从根本上有效提升了陶塑的表现张力,等到其原始造型逐渐趋于成熟且捏塑工艺得到充分优化之后,“塑形绘质”艺术仍然是独立存在的。通过对中国古代雕塑进行全面研究得知,古代雕塑均为妆銮过后的泥塑石刻、木雕以及木刻等。但相关数据表明,我国古代雕塑艺术传承至今,受多种因素影响,“纯美术雕塑”不再需要以浓墨重彩的形式呈现出来,而要以自然为媒介使雕塑的独特艺术特征呈现出来。但妆銮这一传统制式仍然留存于我国传统民间雕塑的制作过程中,这种额外加彩的方式也使得民间雕塑艺术在装饰水平方面遥遥领先、别具一格,寄托了理想主义的期盼。如,凤阳的彩塑与泥人张的泥塑加彩等都在持续完善与改进。

相较于雕塑,我国古代绘画普遍受到重视。追根溯源,古代绘画作品多由宫廷画师或文人墨客所作,而雕塑作品则多由工匠所作,文人及士大夫等極少参与雕塑的制作。东汉末年,古代绘画者(工匠和民间艺人等包含在内)积极创作绘画作品,并使绘画的地位逐步凌驾于雕塑之上,使绘画艺术观念深刻影响雕塑创作。也正是如此,我国古代雕塑逐步彰显出显著的绘画性艺术特征。从本质上看,我国古代雕塑所呈现出来的绘画性艺术特征主要是以雕塑的体积和空间为依托的,高度重视雕塑轮廓线与身体衣纹线,其纹线便如同绘画线条一般,经过推敲、概括、提炼而形成,同时关注色彩的协调与对比。这种制作方式使得雕塑的艺术特征更为张扬、浓烈。如,关帝庙中的关公雕像的脸和胸膛部分是红色的,一脸忠义,一腔孤勇(见图1)。类似于这种色彩与线条共同彰显出泥塑特点的方式也常见于我国其他雕塑作品中,如汉唐釉彩陶俑、敦煌莫高窟唐塑、平遥双林寺彩塑(见图2)等。由此可见,我国古代雕塑以既塑又彩的艺术形式传承繁衍,体现出别具一格且特立独行的绘画性。因此,我们在鉴赏古代雕塑时,应该以绘画性为基本切入点对其进行深入分析,以便能更深层次地感受、掌握我国古代雕塑的美感与艺术特色。

二、装饰性

毋庸置疑,我国古代雕塑是由工艺美术发展演变而来的。纵观我国整个古代雕塑史及既有的古代雕塑艺术品,我们不难发现,不论是具有观赏性的古代雕塑艺术品还是具有实用性的古代雕塑艺术品,均折射出一定的装饰性艺术特征,如,云岗北魏露天坐佛、南朝的辟邪石狮和唐代的石狮等。唐代石狮的对称和图案化的毛发纹理处理,使之在彰显庄严威肃的同时也呈现出强烈的装饰性艺术特征。追根溯源,装饰性不同于生活真实,却又是中国人在生活中随处可见的艺术真实,即装饰性具有一定的艺术真实性与艺术虚拟性。如对于辟邪石狮的整体造型而言,在完全经过装饰化变形后,给人以更灵动、庄严的塑造感,犹如青铜器或玉器上的某个装饰部件。加之用线条来刻画石狮身体的图案,这种装饰性的变形处理是夸张概括的手法之一,这使得石狮更具有吸引力与张力,较写实性雕刻石狮更加庄严威猛,愈加神圣不可侵犯,从根本上有效提升了整个雕塑作品的艺术底蕴,充分展现了建筑装饰的功能。

三、意象性

意象是保障我国古代雕塑艺术品具有文化底蕴的本质要素。通过对我国古代雕塑史及既有雕塑艺术品进行透彻全面的研究与剖析不难发现,雕塑更加强调了“意”的重要作用,古代雕塑创作者也常通过自己的主观意识对物象予以观照,使雕塑作品呈现出强烈的情感语言,同我国画论之中经常提及的“意在笔先”理论有着相似之处。而象作为物象来说,是客观存在的。以物象为媒介,雕塑创作者会根据自己的主观意向将不同的创作元素以多元形式表达出来。从本质上看,作为一种独特的表现手法,“象”一直存在于各种书画作品及雕塑作品中。这也是我国古代雕塑艺术作品呈现出多元艺术形态及创作内容的根本原因所在。

意象造型与具象造型在艺术本质上存在显著差异。具体来讲,具象造型主要是对客观物象进行模拟仿制的,而意象造型则是基于创作者的主观意识呈现出来的,是创作者采取各种类型的材料,将客观之象与主观之意凝结而成的雕塑艺术品。因此,在鉴赏我国古代雕塑艺术作品时,雕塑作品所呈现出的物象朦胧之感与意味深长并非是绝对地再现了实质上的物象,也并非组合了单一纯粹的无意识,而是更多地体现出含蓄的美感和多义性,给鉴赏者以无限想象,使鉴赏者见之难忘。与我国传统书法绘画艺术相比,我国古代雕塑源于工匠之手,虽不同于书法及绘画艺术出自文人墨客之手,但这两者在艺术本质上是同宗同源的。雕塑更加强调整体作品的灵性及作者的志趣,具体体现在其创作手法突破了既有事物本来面目的禁锢,多采用变形与夸张手法进行创作,但尽管在夸张手法的应用下,雕塑作品也并没有与原有实际相脱离,反而在变形及夸张手法的加持下更加有机地融合了情与理两方面,使写实与传神更为突出且平衡,使我国古代雕塑艺术作品的内在精神及本质底蕴得以有效凸显。因此,我们也可以理解为,“意象造型”主要服务于“生动气韵”,是全面保障古代雕塑艺术品极具艺术张力与感染力的核心要素所在。

在我国古代雕塑艺术的传承演变过程中,装饰艺术的夸张性是不拘一格的。现代人不再要求雕塑作品将其原本形式再现出来,即在物象的表达过程中,更加追求新奇趣巧,如书法艺术里的狂草、京剧脸谱等,不再同西洋绘画一般大力追求与模仿物象本身,追求再现自然。相比之下,意象性存在一定高度,它以通过观察与体验所获得的印象为依据,经过创作者的想象、加工与美化之后,将物象的神韵以巧夺天工的表现手法表达出来,使得雕塑作品的整体艺术形象更加突出,并使其与客观对象的主要特征更为贴近。

我国古代雕塑艺术与传统国画艺术的理念也存在一致性。通过对这两者的发展史及既有艺术作品进行透彻分析得知,传统国画艺术的整体程式一直贯穿我国古代雕塑的创作过程中,如秦始皇陵中的兵马俑,其写实性较其他艺术作品更加突出、浓烈,只集中于刻画兵马俑的头部方面便可将其意象划分为不同的类型,汉唐的陶俑以及宗教造像也在一定程度上显示着其独具特色的意象性,表达出独具一格且多维多元的神韵。

中国古代雕塑语言精练,如国画一样,运用精练的语言,以简练明快的手法,给人以一气呵成、淋漓尽致的极致盛宴。以霍去病墓的石兽为例,其所采用的是“因势象形”雕塑手法,即对雕塑原石加以充分利用,只进行最低限度的加工,充分给予石兽造型空间自由,而非苦心孤诣于作品的形似。

四、实用性

纵观我国古代雕塑发展史,并对既有的古代雕塑艺术作品进行多维分析发现,古代雕塑的艺术特点在不同时期呈现出不同的表达方式,但始终贯穿其中的一大显著艺术特征当属实用性。不论是陶瓷、青铜器、玉器还是漆器,其最显著的特征都是实用性。例如,在我国古代的殉葬文化中,唐三彩、兵马俑等都具有一定实用性,其本质就在于代替活人进行殉葬;而我国古代传统建筑中的部分具体雕塑也可发现其实用性特征,如石狮起到辟邪、对外震慑的作用。

五、审美特殊性

在世界民族文化之林中,中國文化博大精深且独占鳌头。因此,国人无不具备整套的、隶属于自身的审美体系,而无论基于何种情况,一个人的审美体系往往受其文化背景、人文背景及民族背景所影响,同时也与其生活条件、精神思想密切关联。而细究我国古代雕塑艺术作品及其审美特性发现,中国古代雕塑审美以“温柔敦厚”为主旨要素,在这种创作理念指导下的艺术作品往往更能彰显出艺术美与内在美的双重美感,能给人以返璞归真的艺术感观。我国大部分古代雕塑艺术品在内容上多具备理想主义,反映了民众的理想与期盼,而在艺术上,并不是简单地再现了现实。不同于西方雕塑的极近写实,我国古代雕塑艺术品赋予了作品无限的含蓄美与意象美,讲究“露首而不露尾”,能给予鉴赏者无限的想象、品味空间。如,唐代的天王力士对比掷铁饼者的迸发力量与拉奥孔群塑外露的激烈情绪,我国古代雕塑艺术品更具有含蓄的力量美和内在美。因此可以说,我国古代雕塑与古代其他艺术形式的审美在理想主义上是存在一定共同性的。

六、结束语

综上所述,艺术的发展史及既有艺术作品是民族历史、民族精神、民族审美与文化特色的具象体现与精髓所在,能够使鉴赏者从中感悟到不同的艺术气息与艺术张力。中国古代雕塑也因此形成了独具特色且别具一格的绘画性、装饰性、意象性、实用性、审美特殊性等艺术特征,通过对其加以透彻全面的研究,我们能从中感知到不同时代的历史、文化、民族特色及精神。而立足于现代社会,我们也应对其加以传承与创新,从而使更多人了解并认知到我国古代雕塑的艺术美与独特魅力,从而切实有效地推动我国古代雕塑艺术的良性、长远发展,使其能一直屹立于世界文化之林而不倒。

参考文献:

[1]张雪晶.试析中国古代雕塑的艺术特点[J]. 陕西教育(高教版),2009(8):76.

[2]郭子瑶.浅谈中国古代雕塑的形式美[J]. 设计艺术(山东工艺美术学院学报),2012(2):73-74.

[3]周晓东.论线在中国古代雕塑中的运用[J].西北美术,2012(4):47-49.

[4]季峰.中国古代雕塑的写意性[J].民族艺术,2000(4):149-154.

[5]胡文梅.浅析中国古代雕塑之特点[J].新疆石油教育学院学报,2000(3):101-103,91.

[6]丁柏峰.从雕塑对象看中国古代雕塑观[J].青海师专学报,2001(1):24-27.

[7]徐宾.浅谈中国古代雕塑发展的社会性[J]. 苏州大学学报(工科版),2002(3):32-34.

[8]许宝哲.中国古代雕塑美学溯源[J].文物世界,2005(2):59-60.

[9]王晓峰.中国古代雕塑艺术特点概说[J].美术大观,2006(6):102-103.

[10]苏忠懿.中国古代雕塑欣赏略论[J].安阳工学院学报,2006(2):167-168.