肯尼·格雷特,爵士的“中国”调子

黑麦+驳静

我在北京的经历,也在某一刻改变我的人生。

十七八岁,肯尼·格雷特(Kenny Garrett)高中毕业便开始了他的大乐团巡演生涯。那是20世纪70年代末期的一段爵士高潮时期,酷爵士(Cool)、硬波普(HardBop)、Fusion(融合爵士)交替流行。出道不久的格雷特毫无征兆地被邀入在80年代备受欢迎的艾灵顿公爵(Duke Ellington)乐团,以及传奇鼓手阿尔特·布莱基(Art Blakey)的爵士信使(Jazz Messengers)。

那时,小号手迈尔斯·戴维斯(Miles Davis)与萨克斯风手约翰·科川(John Coltrane)仍在同台。戴维斯几乎就是爵士乐坛的标杆人物,他的音乐只要一问世,就会成为乐手崇拜追随的对象,形成一种爵士风潮。而科川开始沉迷于萨克斯的另一种发声方式,他在逐渐通过自由爵士把自己打造成新一代爵士教父时,戴维斯也开始在舞台上沉寂,那便是格雷特开始与戴维斯同台的一段时间。那时,戴维斯常常会端着小号站在演出的舞台上聆听年轻的格雷特表演的独奏部分,他偶尔出神,便把舞台留给了格雷特和其他乐手。接任科川的位置,使年轻的格雷特成为不可思议的爵士乐手,作为后继者,格雷特在这样著名的乐团中获得的曝光率的同时,也有不小的压力。

年轻的格雷特在戴维斯身边学习了5年,对他之后的音乐影响昭著。他自己也曾说:“人们曾因为我与迈尔斯的关系才知道我,来看我的演出。尽管之后的许多年,我仍然在雕刻自己的风格,但这毕竟是我生命里的5年,永远无法真正割断联系。”80年代,新咆哮乐(Neo-Bop)势头强劲,在爵士乐的“幼狮运动”(the Young Lions Movement),格雷特是最不羁和无畏的一个。他跟随乐团四处巡回演出,征战四方,很快,20出头的格雷特就被冠以那个年代“最重要的中音萨克斯手”,没有之一。

从1984的第一张个人专辑《介绍肯尼·格雷特》开始,格雷特持续为爵士乐迷带去惊喜。2005年,肯尼·格雷特正在准备他后来获得的第二个个人格莱美提名专辑《城墙之外》(Beyond the Wall),为此,他第一次到中国,在北京胡同住了3个星期。他每天看京剧、听二胡,试图把这些中国元素加到专辑当中。据说,真正让格雷特动身来到中国的是科川的音乐,科川的自由爵士灵感和中国的唢呐有着千丝万缕的联系,这也让彼时的自由爵士乐充斥着有关亚洲文化的迷思,他在聆听过唢呐演奏后开始试图用萨克斯模仿起这种充满人生悲喜色彩且更具人声特质的声音。11年后,格雷特再次来到北京,成为刚刚开张的蓝色音符(Blue Note)俱乐部的第一位表演者。格雷特少年的传奇经历至今仍为人津津乐道,总让人有一种年轻的锐气感,而事实上,在现场看这位萨克斯大师的表演,也十分容易陷入他的激情当中,他一如既往地头戴标识性的帽子,也一如既往地善于调控着现场的气氛。

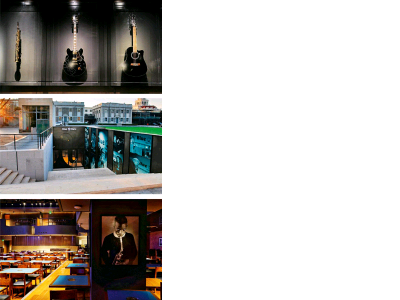

肯尼·格雷特(左)和他的五重奏乐手。打击乐手鲁迪·伯德(右上)与贝斯手科克伦·霍尔特(右下)在北京蓝色音符俱乐部演出

格雷特说:“这种欣喜是双方的,可是对表演者来说,在北京感受到的东西,没准儿也在某一刻改变我们的人生。”1981年,蓝色音符俱乐部在纽约格林威治村开幕,并且很快用预约制和高级俱乐部的风格与其他爵士俱乐部区分开来,许多爵士乐大师都开始常驻在那里的舞台上表演,复活了一度消沉的爵士乐,这家俱乐部也因此成为世界爵士乐迷的朝圣之地。此后的30多年,它在东京的分店一度为日本的爵士乐欣赏带去了新气象,而来到中国,按蓝调爵士俱乐部的创始人之子史蒂文·本苏森(Steven Bensusan)的说法,则是“借此站在培养爵士乐欣赏的前线”。格雷特想得更简单,爵士这种起源于19世纪美国新奥尔良的音乐风格,能在中国找到共鸣者,他觉得挺意外,他说他“想把音乐中那种挣扎的情绪展现给中国的听众”。(实习记者糊糊对本文亦有帮助)

“有一支曲子叫《请问》 ”——专访肯尼·格雷特

三联生活周刊:你的音乐和中国有一些渊源,能具体说说吗?

肯尼·格雷特:我第一次来北京是在2005年,当时是为了学习中国音乐。我那时受到一些音乐家的启发,想录制一张带有中国元素的爵士唱片,在北京待了3周。这之前,我曾经在爱尔兰第一次见到二胡,听到二胡发出的声音,我在二胡的音乐中听到一些非洲音乐元素,所以我就打算去中国看看。那时,我的朋友叮嘱我:“如果你想见到真正的中国,就别住在那些西式的酒店里,去胡同里住一住。”

我记得那是2005年,北京还没开奥运会,我当时住在胡同里,那时北京还挺朴素的,人们很友善,建筑也没有现在这样浮夸,很多事情已经记不清了,但是能回想起一些画面,比如自行车潮,交通的拥堵。我的乐手们大多去过上海,他们给我讲述了他们经历的中国,我说那就像纽约的第五大道,无非是林立在街边的一些奢侈品商店。我告诉他们,那不是中国。

在北京的那段时间,我总去看京剧,到处寻找中国的“传统”,我遇见了一些中国的音乐家,也了解到了他们对于音乐的看法,等我回到美国,《城墙之外》(Beyond the Wall)就诞生了,我觉得没有什么元素比长城更能代表中国,我去过长城,关于“墙”这个字眼,东西方有很多解释和说法。

北京对我来说有很多含义,这次特意去看了我之前住过的胡同,发现那里的一切都变了,很多人跟我说上海有很多爵士音乐家,但是我更希望音乐家能够拥有在北京演出的经验,因为我总感觉北京传承了中国文化上的东西。我想Blue Note首先开设在北京,或许也是因为这些文化因素。

三联生活周刊:你怎么看你与迈尔斯·戴维斯合作的岁月?

肯尼·格雷特:我与迈尔斯·戴维斯合作超过5年时间,并从中获取许多经验。至少,我每天站在台上看他的演奏,亲历了他的音乐语言和个人魅力,他曾经像老师一样带着我,我知道很少有人能有这样的机会。30多年过去了,这些经历仍旧影响着我,并且塑造着我今天的音乐感受。

经历过大乐队,就像一次经典爵士乐的历史重温,很多伟大的音乐人都诞生于那个时代,而我学习到的是如何与其他音乐家共同合作,就像不同的器乐,每个音乐家都有自己的个性,我尝试在弗雷迪·哈伯德(Freddie Hubbard)和伍迪·肖(Woody Shaw)的乐队里吹小号,还学了很多关于艾灵顿公爵的音乐。我还和约翰尼·霍吉斯(Johnny Hodges)学习,他是艾灵顿的高音萨克斯手。当然,还有密涅瓦(Minerve),他传授了我爵士的乐理和历史知识,使我在高中毕业后,能够很快成为职业的音乐人。

Harold“Geezil”Minerve教会了我关于爵士乐的知识,所以当我高中一毕业,就成为专业的音乐人。后来,我组建了自己的乐队,也会把我曾经从那些大师身上学到的东西置入我的音乐之中,就像是一种传承,和作为一个乐手不同的是,这让我多了一份责任感。

三联生活周刊:说说你自己的音乐吧。

北京新开张的蓝色音符爵士俱乐部

肯尼·格雷特:最新的这张专辑叫《跳你的舞》(Do Your Dance)。关于它的故事是,一次我们演奏《快乐的人》时,看到很多人扭动起来,其中的一些人似乎不会跳舞,于是就开始观察别人的舞步。我告诉他们,跳你的舞。就这样,我在巴西、加勒比海地区写音乐时,都有类似的感受,我觉得音符里有一种跳跃的东西,肯定和某种舞蹈相关。

有人和我说,你在中国演出很难看到台下和你一起舞动。我觉得一方面是因为爵士乐进入中国比较晚,20世纪60年代,阿尔特·布莱基把爵士乐带到日本,后来那里有了非常成功的蓝色音符(Blue Note)俱乐部,我在北京和上海演出过,但是对这里的爵士乐迷并不算熟悉,我觉得现场的人在音乐里得到自己想要的比较重要。

能够被“蓝色音符”邀请作为开幕演出者,我觉得这和我的音乐,以及我的音乐经历有很大的关系。其实我唱片的概念都来自我的经历,我的音乐就像是记录人的经历和情感,以及对文化的认识,比如我之前的《城墙之外》中有一支曲子名叫《请问》(QingWen),我给美国人解释它的意思是“May I”,这是我首次来到中国后最常用的一句话,它就像某种文化的开启密码,现在我又一次站在中国的爵士舞台上,我想它给我带来更深刻的经历,或许也能够被我过滤成为新的作品。