课程一体化理念下提升教师课程育人能力的实施策略研究

王丽坤

摘要:在一体化课程构建与实施的过程中,教师的专业素养水平具有关键作用,两者彼此制约、相互促进,因此赋能教师专业成长是课程一体化实施的重要指向。课程一体化实施的研究与实践使“双新”与“双减”政策能够有效落地,通过一体化课程构建理念的理解,增强教师的专业成长认知,并通过课程实施的策略研究提升课程育人能力。一体化课程构建与实施是哈尔滨市风华中学多年来课程建设的研究成果,也是学校课程建设的阶段性总结与反思,是深化课程育人的重要经验。

关键词:课程一体化;课程育人;教师成长

课程建设是学校教育教学工作的核心要素,适应国家课程改革要求和学校办学特色的课程一体化构建是学校落实新课程方案和新课程标准、促进学校高质量发展的重要途径。多年来,哈尔滨市风华中学(以下简称为风华中学)一直致力于“横向贯通、纵向衔接”一体化课程构建,充分发挥课程育人功能,充分践行“立德树人”根本任务,实现学生德智体美劳全面发展,实现教师德才技能的专业成长。在一体化课程的建构与实施过程中,教师的专业成长对课程建设起着积极的推动作用,课程一体化实施实现了教师对育人理念的深度理解和课程实施的策略性实践,赋能教师的专业成长,能够更好地实现基础教育课程的深化改革。

一、理解课程育人理念,增强教师专业认知

多年来,学校将课程育人目标定位于“培育有个性特长的合格中学生,面向全体学生,实施素质教育”。落实核心素养培养目标,已然成为学校教育的根本所在,也是全体教师的责任和使命。

1.深刻体会“双新”与“双减”

“双新”即新课程方案和新课程标准,突出了“课程育人”的重要指向。基于此,各学科教师将核心素养要素进行解读分析,结合学科特点及学生年龄特点进行适当的分解与整合,在课程实施中充分融合、有效分解落实。“双减”政策的核心要求为“减负提质”,提升学校教育教学质量,减轻学生过重的课业负担。落实“双新”、实现“双减”是各学科教师需要达成的共同认知,深刻领会其内在主旨,也是学校课程一体化建构的初衷与目标。

2.充分理解“未来”与“幸福”

学校的办学理念是“让幸福通向未来”。在学校一体化课程实施过程中,教师们深入思考“未来”“幸福”的真正内涵,深刻理解到只有幸福的育人者才会培养出当下与未来的幸福学生。一体化课程实施更加注重学生的参与与体验,使师生之间的交往互动成为教学方式的常态。教师常说:教育是一场师生幸福的邂逅,需要理解、包容、和谐、共融,这些认知和理解决定了课程一体化实施过程中的目标定位和行为方式。

3.全面理解“合格”与“特长”

学校的育人目标是“培育有个性特长的合格中学生”。“合格”的涵义为德智体美劳的全面发展,在此基础上根据学生不同特点,进行个性化培养,由此兼顾共性与个性。课程一体化实施中,各学科教师注重分解课程目标,突出核心素养培养的同时,充分了解学生个性特点,注重分层目标设定,设计不同学习方式以及个性化评价方式,达成课程一体化实施的整体目标,进而创造性地实现育人目标。

二、完善课程实施策略,提高课程育人能力

基于学生核心素养发展要求,学校构建了主题聚焦、内容开放、形式多元的课程内容结构,将人文类、科学类、艺体类和德育活动类四大核心课程进行整体规划并完善课程一体化实施策略,聚焦主题,突出其一致性和统一性,形成跨学科主题学习、大单元学习、跨年段学习等多种课程实施路径。

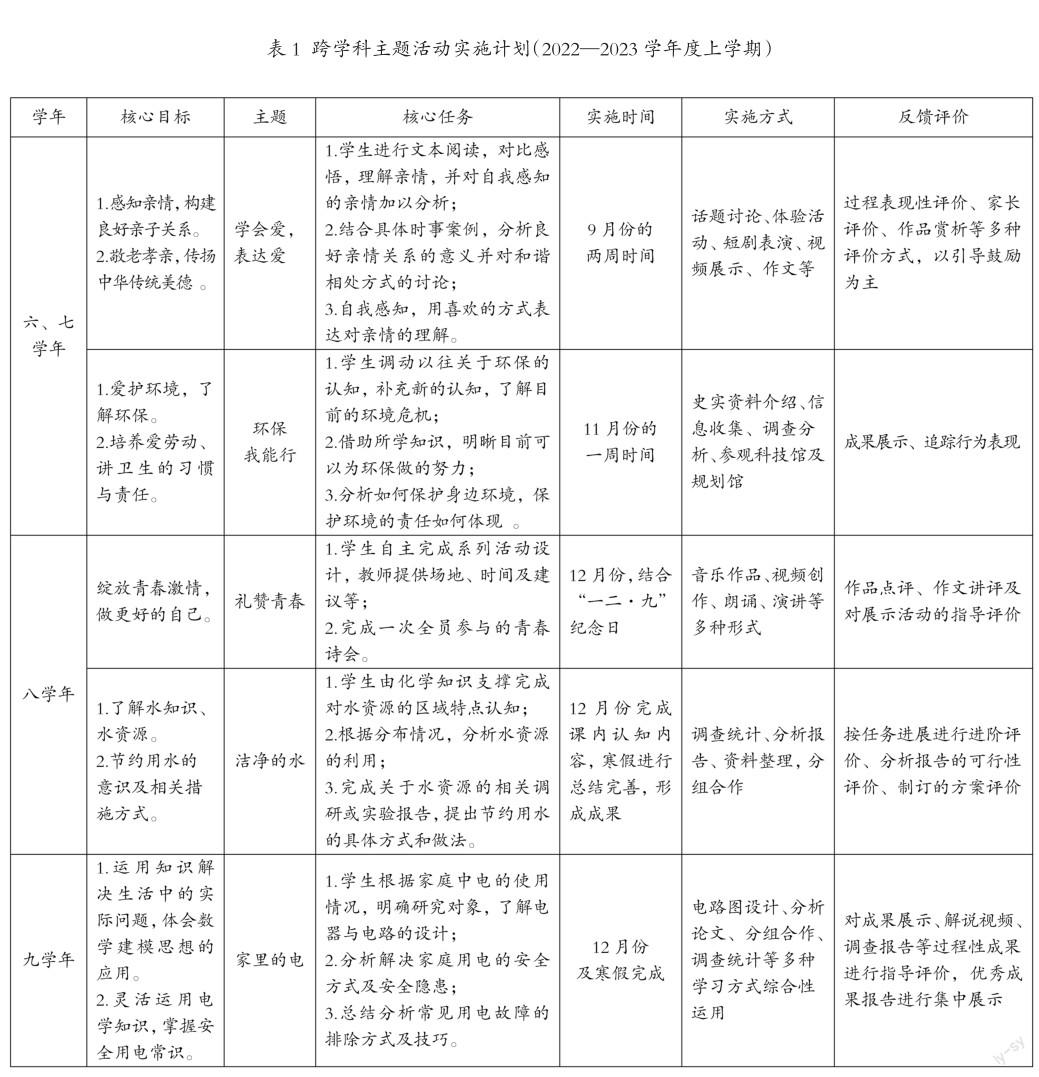

1.实施跨学科主题学习,明确课程育人核心目标

新课标强调通过综合学习,提高学生在真实情境中解决问题的能力。在课程一体化实施过程中,多学科教师围绕“两个核心”,即“核心目标”与“核心任务”设计跨学科主题学习,以实现综合学习。学期初各年段制定活动计划(见表1),确定学习主题,围绕核心目标各学科认领任务,并通过集体备课、校本研修等,研讨构建总———分———总的学习模块,即总目标下的主题及核心任务,多学科分别完成各自任务。学生进行学后反思和学习成果总输出,多学科教师对学生的过程表现及输出成果进行多元评价。

表1是一个学期的部分主题学习活动计划,其中六、七年级的人文类课程中有“学会爱、表达爱”的主题学习,核心目标是:感知亲情,构建良好亲子关系,敬老孝亲,传扬中华传统美德。语文、道德与法治、历史、音乐、美术等多个学科教师负责课程实施,通过共同研讨,确定了主题活动的基本框架及内容。语文学科重在文本研读,感悟亲情;道德与法治学科重在经历分享、案例分析,使學生懂得亲情的意义;历史学科重在家风传承;艺术学科则重在亲情的传唱表达,在此整体构画下,各学科形成了各单元课程的实施方案,由课内学习到课后作业,给学生以充分的思考和表达。一次主题活动中,教师巧妙安排了一个学生和家长电话连线的环节,当时正处于一个孩子和妈妈关系紧张的阶段,通过现场连线化解了误会,他们之间真诚沟通让在场的教师和同学们都深受感动。在主题学习活动接近尾声的时候,我们在“亲情再体验”的留言板中看到了学生的留言:“我明白了跟父母关系僵冷的根本原因就是我们都不能心平气和地倾听对方的想法”;还有一个单亲的学生写道:“原来的我心理不平衡,为什么我的家庭不完整,现在我不再纠结了,我应该好好的爱我的妈妈,因为我还有妈妈”。当然,一次课程不能解决所有的问题,但至少这种方式已经被学生接受和认可,这就是课程实施的意义。

学校开展的跨学科主题学习活动还会结合社会时事,在冬奥会期间,教师设计的跨学科主题学习活动涉及冬奥历史、文化、衣食住行及赛事新闻等等,学生自选弹性任务,学习成果呈现方式灵活,有手抄报、视频、音频等。跨学科主题学习活动需要多学科联动,需要教师们“同频共振”,深度研讨与自我提升。

2.实施大单元学习,突出课程育人核心任务

新课程方案提出,课程实施应积极探索大单元教学,积极开展主题化、项目式学习等综合性教学活动,促进学生举一反三、融会贯通,加强知识间的内在关联,促进知识结构化。统整性、关联性和实践性是风华中学实施大单元教学的重要特征,教师依据学科教材单元主题,整合单元内容及其他学科相关知识,确定引领性学习主题,以核心素养导向作为学生学习目标,提供开放的學习空间和支持性学习资源,设计挑战性学习任务,选取合适情境,开展主题学习活动,活动中关注目标达成、任务弹性分层以及课内外延展,在大单元学习过程中关注持续性学习评价。通常在每个学期初,各学科教师都会进行整体规划,并形成大单元教学计划,按照课时计划及不同学段的计划安排,有效落实。

例如,语文学科将单元学习内容整合成核心学习任务:打造“大自然的语言”公众号,其中融合了相关的历史、地理、文学、美术等知识;九年级数学的大单元学习规划整合了相关知识内容,以知识间的逻辑关联为核心设计主题及学习任务,关注知识的综合运用以及数学思想方法的融会贯通;化学学科设计主题为“燃烧与灭火”的大单元学习计划,在此课程中既有燃烧条件的探究,又有灭火原理的分析,并融合了生活燃气使用、家庭防火以及火灾逃生与防火责任等多层面认知,促进学生科学精神、健康生活、责任担当等核心素养提升。

3.实施跨年段专项学习,提升课程育人有效成果

“上下衔接”重在一体化课程实施过程中的纵向联系,即各年段相互对接,确保学生素养培养的一致性和连贯性。在课程实施过程中,育人目标按学段分解,课程内容及主题设计指向核心素养,上下衔接,多学科互通共融、形成课程育人合力。例如,针对“探究实验”这一专项学习,物理学科结合科学精神素养培育的总体目标,在各年段进行了目标分解,低年段以家庭实验和兴趣实验为主,初步形成实验的基本方法和思考流程;高年段以合作探究实验为主,由操作实验提高到设计实验以及对实验结果的分析论证,并通过实验专题课及实验竞赛等方式提升学生的科学探究能力和创新能力。化学学科和生物学科教师共同研究教材内容,制订了学生实验能力专项提升的培养策略,六七年级生物对照实验与八九年级化学对比实验,具有相通的思维方式,重点在于学生对控制变量方法由感性到理性的认知,由单一变量到多个变量的分析运用。

多年来,学校课程一体化实施在促进学生全面发展的同时,也促进了教师的专业发展,教师团队的课程育人能力实现再提升,跨学科学习、团队合作、沟通共研等成为学校常态,教师们在各级比赛中获奖、在区域教育活动中展示交流、学校多项课程建设成果获奖,为学校及区域教育的高质量发展奠定了良好的基础。面向未来教育新样态,课程一体化的未来发展对教师的合作、交流、数字化等方面的素养将提出更高要求,多学科跨界学习、创新课程实施路径等都将随着课程体系构建的不断发展以及课程育人的不断深化,面临更多的挑战。

编辑/王波