瑞马唑仑复合舒芬太尼在超声引导神经阻滞期间的镇静镇痛效果

刘小红 姚 军 卢清旺 颜景佳

(晋江市医院 上海市第六人民医院福建医院麻醉科,泉州 362200)

舒适化医疗并非仅限于疾病的治疗,更关注患者在医疗过程中的感受。无论是手术、检查还是治疗,我们都要将患者的整体体验纳入医疗关注的核心。超声引导神经阻滞是近十余年来兴起的外周神经阻滞的新技术,相对于以前根据解剖位置、穿刺时异感、操作者经验操作的阻滞技术,可达到可视化和精准阻滞,从而减少神经损伤,无需患者清醒下配合异感,但穿刺时的疼痛等不适感仍然存在。儿科手术和无法配合的患者通常在镇静下完成神经阻滞,以减轻痛苦和操作时的体动造成新的损伤[1~3]。由于神经阻滞需要一定的操作时间,起效也需要时间,为减少手术室占用时间,加快手术周转[4],完善麻醉效果,神经阻滞一般在麻醉准备室完成。舒芬太尼以镇痛为主,加入瑞马唑仑可以有遗忘作用,患者对神经阻滞的痛苦过程无记忆,达到舒适化医疗的目的。我们设计前瞻性随机对照研究,观察瑞马唑仑复合舒芬太尼在超声引导神经阻滞前行镇静镇痛的效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究经晋江市医院医学伦理委员会批准(jjsyyyxll-2022036),并在中国临床试验注册中心注册(ChiCTR2200066472),入组患者在签署麻醉知情同意书的同时签署对本研究的知情同意书。

纳入标准:选择2023年1~6月骨科手术需要行神经阻滞的患者,年龄18~65岁,性别不限,术式不限,美国麻醉医师协会(ASA)分级Ⅰ~Ⅱ级。

排除标准:镇静禁忌证;神经、肌肉病变;凝血功能障碍;对本试验药品过敏;患者拒绝参加试验。

退出标准:患者操作过程中拒绝继续参加试验;局麻药中毒。

样本量估计:以预实验2组阻滞时平均动脉压(MAP)为标准采用PASS软件计算得出样本量。预实验对照组MAP 99.16±14.56,干预组89.77±12.43,取α=0.05,β=0.9,代入PASS软件,计算得出n=35.5,考虑到10%的退出或脱落率,最终取每组研究对象40例,共80例。

随机数字表法分组:取01~99制成随机数字表,利用excel随机生成一个1~99之间的整数,以该整数确定数字随机表的行数和列数,即取数的起始点。纳入研究对象时,从该起始点开始从左到右给予编号,遇到重复编号或者大于样本量总数的编号则舍弃不要,抽取的号码为双数的编入干预组(R组),单数编入对照组(S组),直至其中一组样本满额,剩下的自动归入另一组。

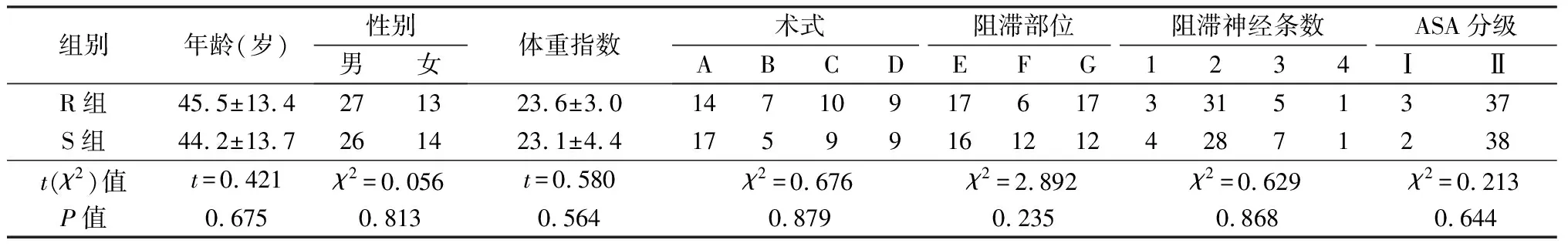

共纳入80例,男53例,女27例。年龄18~65岁,平均44.8岁。手术为骨折内固定31例,内固定取出12例,清创缝合19例,其他18例(关节镜检查8例,关节置换6例,肿物切除3例,骨折外固定1例)。神经阻滞部位为臂丛神经阻滞(肌间沟+腋路)33例,坐骨神经+股神经阻滞18例,其他包括腰丛、骶丛、颈丛等29例。阻滞神经条数(需要重新进针为新的一条神经阻滞)1条7例,2条59例,3条12例,4条2例。按上面的方法分为R组和S组,R组静脉推注瑞马唑仑0.15 mg/kg+舒芬太尼0.1 μg/kg后行神经阻滞,S组静脉推注生理盐水+舒芬太尼0.1 μg/kg后行神经阻滞,每组40例,2组年龄、性别、体重指数、术式、阻滞部位、阻滞神经数、ASA分级均无统计学差异,具有可比性,见表1。

表1 2组一般资料比较(n=40)

1.2 镇静镇痛和神经阻滞方法

监护和镇静镇痛:入麻醉准备室后开放上肢外周静脉通道,计算术前欠缺液体量并按10~12ml/(kg·h)输注复方氯化钠液。鼻导管吸氧2 L/min,常规监测心电图、无创血压、脉搏氧饱和度(SpO2)。神经阻滞前静脉推注舒芬太尼0.1 μg/kg,3 min后,R组静脉推注瑞马唑仑0.15 mg/kg(稀释至10 ml)(江苏恒瑞医药股份有限公司,粉剂25 mg,国药准字H20217078),S组静脉推注理盐水10 ml,2 min后摆神经阻滞相应体位,并在摆体位后给予头后仰(侧卧位)及偏向一侧(仰卧位)预处理。麻醉准备室有面罩和JACKSON简易呼吸回路,如果SpO2降低,助手给予托下颌、加大氧流量或者面罩给氧等处理。

神经阻滞:所有神经阻滞均由同一高年资麻醉医师操作,在超声引导下,使用0.3%罗哌卡因根据每个部位需要的量推注局麻药。

1.3 观察指标界定和获得

患者入麻醉准备室后心电监护及吸氧,由数据收集者指导患者在镇静后摆体位、神经阻滞进针时、注药时进行疼痛视觉模拟评分(Visual Analogue Scale,VAS)方法(0为无痛,10为难以忍受的剧痛)。护士根据其对应的分组准备瑞马唑仑或生理盐水10 ml交给医生实施镇静,神经阻滞由高年资麻醉医生操作,患者、镇静医生、神经阻滞医生、数据收集者对分组及用药不知情。

数据收集者观察并记录以下指标:①镇静后摆体位、神经阻滞进针时、注药时的疼痛VAS评分(患者清醒后询问);②神经阻滞操作结束后询问阻滞过程中的不适感(有无疼痛、酸胀感、触电感),记录有无体动;③记录入麻醉准备室、给镇静药后5 min、阻滞时、阻滞结束后10 min的SpO2、MAP、心率;④记录神经阻滞操作时间:从摆体位到神经阻滞操作结束退针;⑤记录不良反应,包括神经损伤(术后随访是否持续存在阻滞神经支配区域运动感觉障碍,随访到术后第2天,因为单次阻滞24小时内消退),局麻药中毒(出现兴奋、多语、头痛、头晕、唇舌麻木、恶心呕吐、肌肉抽动、精神淡漠、呼吸减慢、全身肌肉抽动直至意识丧失等症状),出血(损伤周围血管出现血肿或者出血),低血压,打嗝,一过性舌后坠(SpO2下降后无需处理自行恢复)。

1.4 统计学分析

2 结果

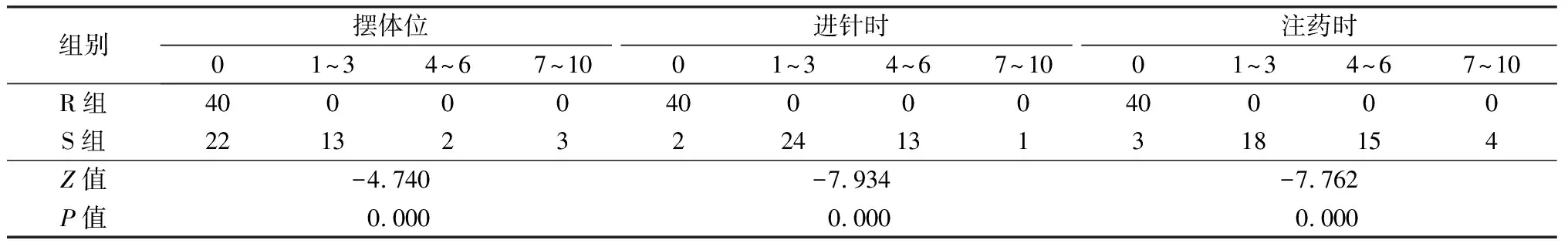

2.1 神经阻滞时疼痛VAS评分比较

2组镇静后摆体位、神经阻滞进针时、注药时疼痛VAS评分比较见表2,R组均明显低于S组(均P=0.000),见表2。R组患者对神经阻滞过程均无记忆,3个时点均为0分;S组3个时点VAS≥4分占比分别为12.5%(5/40)、35.0%(14/40)、47.5%(19/40)。

表2 2组神经阻滞摆体位、进针时、注药时的疼痛VAS评分(n=40)

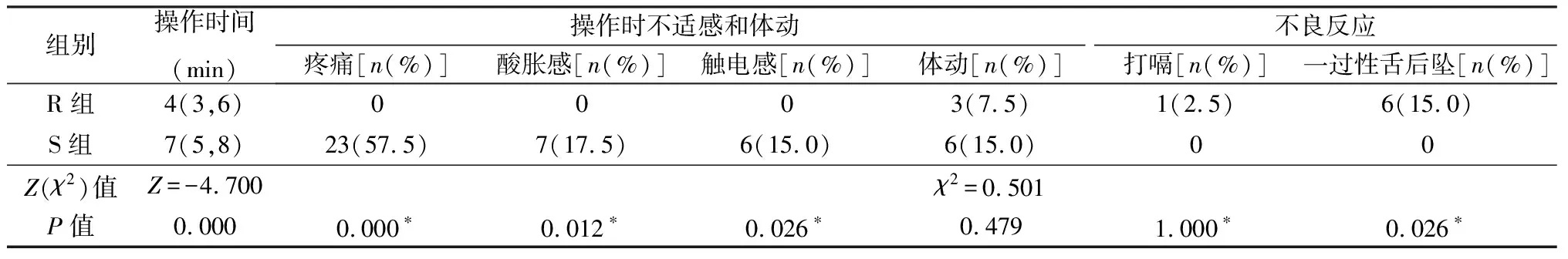

2.2 神经阻滞情况比较

神经阻滞操作时间R组短于S组,注药时有疼痛、酸胀感、触电感R组少于S组,但舌后坠发生率R组多于S组(P<0.05),2组操作时体动、打嗝发生率差异无统计学意义(P>0.05),见表3。R组7例不良反应,包括打嗝1例,一过性舌后坠6例(镇静过程中出现,表现为打鼾伴短时血氧饱和度降低,但均高于90%,无需特别处理,均自行缓解),2组均无神经损伤、局麻药中毒、出血、低血压。

表3 2组神经阻滞情况比较(n=40)

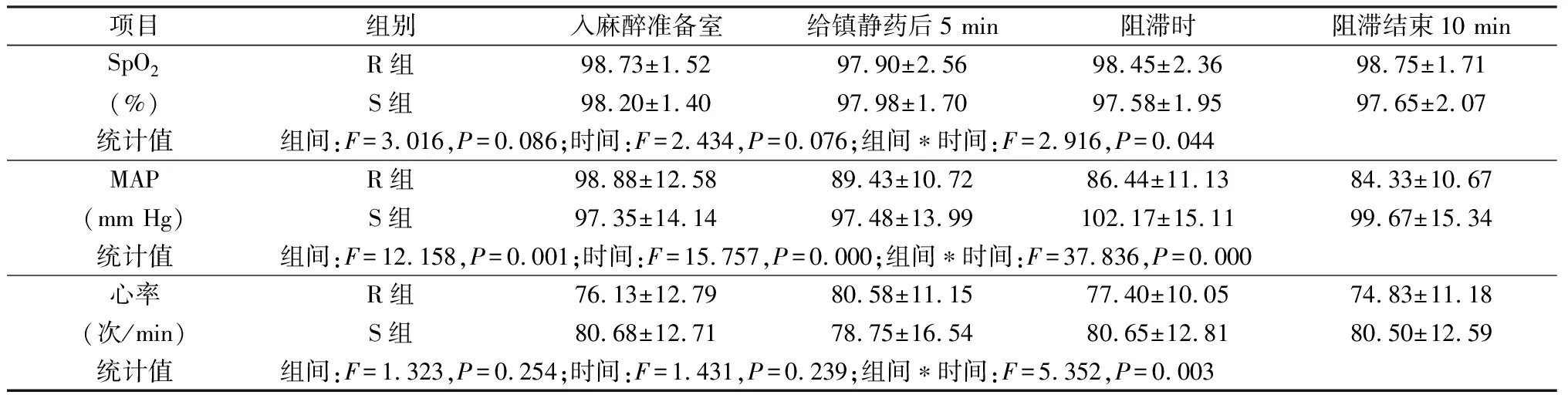

2.3 监测指标比较

2组神经阻滞前后监测指标变化见表4。S组MAP一直维持较高水平(>95 mm Hg),阻滞时最高,而R组给镇静药后MAP降低并一直维持在80~90 mm Hg。2组SpO2和心率差异无统计学意义。

表4 2组神经阻滞前后监测指标变化(n=40)

3 讨论

多条神经阻滞比单根神经阻滞的镇痛效果更完善[8~11],多部位同时手术也需要阻滞多条神经。本研究R组及对照组神经阻滞>1条的分别占92.5%及90%。阻滞多条神经需要连续进针及退针,比单一的注射造成更多疼痛和不适。本研究对照组摆体位时VAS≥4分占12.5%,进针时为35.0%,注药时为47.5%,阻滞结束后询问患者此次神经阻滞最明显的不适感,S组阻滞时疼痛占57.5%,注入局麻药酸胀感17.5%,触电感15.0%,说明患者在单纯镇痛清醒状态下完成神经阻滞操作,不管是摆体位、进针还是注入局麻药,大部分患者有明显不适感,主要表现在疼痛、注入局麻药酸胀感及触电感。Hade等[12]分析979例连续骨科手术周围神经阻滞患者的满意度,结果显示至少中等强度的反跳痛、至少中等强度的阻滞过程不适和麻醉恢复室严重疼痛是周围神经阻滞后患者满意度低的影响因素,24%(26/108)报告“不满意”的患者表示如果再次手术不愿意再次接受神经阻滞。而本研究R组对神经阻滞过程均无记忆,各时点VAS均为0,且醒后对阻滞过程无不适记忆,说明加入瑞马唑仑镇静下完成的神经阻滞可以遗忘此过程的不适感,且无明显神经并发症及局麻药中毒反应,安全、无痛、无恐惧。S组阻滞时MAP一直处于较高水平,而R组阻滞时MAP低于入室,说明镇静镇痛下行神经阻滞可消除患者紧张焦虑及疼痛刺激引起血压升高,且未出现低血压及低氧血症。这与Liu等[13]的研究结果相似。操作时间S组长于R组,可能是因为S组患者均清醒状态,在摆体位时需要更加缓慢转换体位以免动作过大疼痛加剧,再有,进针及注入局麻药的疼痛感需要向患者解释并询问实时感受,可能需要花费更多的时间在沟通上。2组均未发生神经损伤、出血及局麻药中毒等并发症,但R组6例一过性舌后坠。瑞马唑仑作为新型镇静药,作用时间短,对呼吸循环影响小[14],复合阿片类药物使用时可为神经阻滞提供舒适化体验,但可能存在个体差异而引起一过性呼吸抑制,这就要求我们在行神经阻滞前必须进行常规心电监护及吸氧,及时发现,尽早处理。操作结束后患者苏醒彻底,等候手术时较安全。

本研究在镇静下完成神经阻滞,阻滞结束待患者清醒后再回忆评估VAS。充分的镇静确实可以提供舒适化,消除神经阻滞时的不适记忆。全身麻醉的三要素是镇静、镇痛和肌松,瑞马唑仑复合芬太尼镇静下行神经阻滞,与直接全身麻醉后再行神经阻滞,对于整个手术过程来讲,区别就在于神经阻滞时没有使用肌松剂,没有进行气管插管控制呼吸。全身麻醉复合神经阻滞可以完全消除患者的不愉快体验和不舒适记忆。本研究仅关注麻醉准备室行神经阻滞过程中应用瑞马唑仑的效果,并未对术中及术后的记忆及感受进行评估;而且神经阻滞时对照组多数有操作时不适感和体动,这虽然对患者是不愉快的体验,但也是保证神经阻滞操作安全的一种反馈机制,瑞马唑仑用于神经阻滞的安全性还需进一步加强神经功能监测和增加病例数进行验证。

因此,瑞马唑仑复合舒芬太尼用于麻醉准备室的神经阻滞,可提供安全、无痛、无恐惧的“舒适化医疗”服务,且不增加神经损伤及局麻药中毒的风险,可供临床参考应用。