数值型财政规则的国际演变及对我国的启示

崔 竹

内容提要:数值型财政规则是约束政府财政行为的数值指标。当前世界各国主要设置负债率、赤字率等指标以加强财政约束、防范债务风险、提高财政政策可持续性。从国际演变历程看,数值型财政规则以2008 年为界大致分为两个阶段。从演变规律看,数值型财政规则不是债务危机预警指标,而是控制政府赤字和债务增长、防范政府债务对经济增长负面影响的重要政策依据,要实现简单性、灵活性和可操作性的统一。我国主要采取以债务限额管理为核心的程序性财政规则,存在债务约束统计口径不全、灵活性不足等局限。建议健全适应我国国情的中期财政规则,设置财政支出限额约束指标和免责条款,加强数值型财政规则信息公开和社会监督。

数值型财政规则是约束政府财政行为的数值型规则,被世界各国普遍采用。近年来,为应对疫情冲击和经济下行等压力,各国政府纷纷采取减税、增加财政支出等措施,引发财政赤字率上升、举债规模扩大,数值型财政规则也被大范围突破。由此,数值型财政规则意义何在,演变规律如何,是否存在国际通用的财政约束“金指标”,新时期我国数值型财政规则应如何设置等一系列问题,成为理论界和实务界关注的热点。

一、数值型财政规则的国际实践历程和现状

世界经济发展经验表明,政府债务规模与经济增长之间呈“倒U 型”关系,债务规模增长初期可以有效促进经济复苏,但是当债务占国内生产总值(GDP)比重达到一定阈值后,债务规模的增长则会对经济发展产生抑制作用(Kopits,2001;杨春飞,2020)。目前,国际上主要采用负债率、赤字率等财政指标来加强财政约束、防范债务风险、提高财政政策的可持续性。

(一)数值型财政规则的界定和分类

本文所称数值型财政规则,是指对财政收入、支出、政府举债等行为进行约束的数值指标。根据国际货币基金组织(IMF)界定,财政规则是指通过对预算总量的限制施加对财政政策的长期性约束,包括程序型规则和数值型规则(Kopits and Symansky,1998;Asatryan et al.,2018)。其中,程序型规则主要是针对预算过程的程序性约束,即通过设计预算程序建立自上而下的预算决策程序。包括对债务总额、资本支出净额等进行限制的财政规则。数值型规则是针对政府收支预算总量的数字性约束,即为实现财政可持续目标而通过法律等形式对政府收入、支出、赤字和政府债务等财政指标所做的数量限制。

根据约束预算总额类型的不同,数值型财政规则可以分为预算平衡指标、债务指标、支出指标和收入指标。预算平衡指标是对预算收支进行限制的比率指标,属于流量指标,包括总体平衡指标、结构性平衡指标、周期性平衡指标和跨周期平衡指标。其中,总体平衡指标一般用财政收入与支出的差值(赤字)与GDP 的比值(以下简称“赤字率”)来衡量;而后三个指标考虑到经济周期性波动的影响,计算过程相对复杂。债务指标是指对债务总规模进行限制的比率指标,一般用公共债务与GDP的比值(以下简称“负债率”)来衡量,属于存量指标。收入指标是指对税收等财政收入进行限制的指标,以促进财政收入征收或防止过度征收。支出指标是指对各类财政支出进行限制的指标。

(二)数值型财政规则的国际实践历程

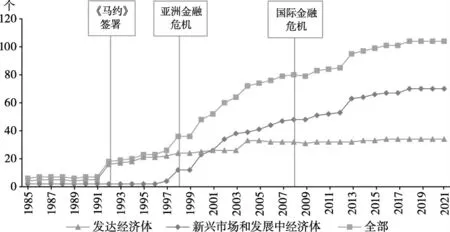

数值型财政规则伴随经济危机冲击而产生,随经济周期性波动而推广应用。20 世纪60、70 年代,西方发达国家都面临负债率上升挑战财政可持续性的问题。各国政府开始重视评估债务增长与经济发展之间的关系,审视财政规则的重要性,并逐渐探索建立政府债务规模扩张对经济增长促进作用的最佳临界点,开始设置数值型财政规则以控制政府债务规模。根据IMF 统计①IMF Fiscal Affairs Department,“IMF Fiscal Rule Dataset Update:1985—2021”,https://www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/map/map.htm.下文各类经济体数值型财政规则应用的相关数据均来自该报告。,其国际应用历程主要经历了三个阶段(如图1 所示)。第一个发展阶段在20 世纪90 年代初。1992 年原欧共体成员国正式签署《马斯特里赫特条约》(以下简称《马约》);1997 年欧盟通过《稳定与增长公约》明确了加入欧洲经济货币联盟的数值型财政规则。1985 年仅有6 个国家设立了数值型财政规则;到1993 年,有19 个国家设立数值型财政规则;到1998 年有36 个国家设立了数值型财政规则,其中24 个为发达经济体。第二个发展阶段在21 世纪初。随着1998 年亚洲金融危机的爆发,新兴和发展中经济体意识到债务无序扩张的危害,开始采取财政改革措施,对财政指标作了更多约束性规定,数值型财政规则开始在新兴市场国家大规模应用。至2008 年有80 个国家设立了数值型财政规则,其中新兴市场和发展中经济体的数量为42 个,超过了一半。第三个发展阶段在2008 年金融危机之后。为应对经济冲击,各国开始突破单一数值型财政规则框架限制,逐渐升级采用新一代财政规则,寻求财政硬约束与财政指标灵活性之间的平衡(Ostry et al.,2010)。截至2021 年底,106 个经济体采用数值型财政规则,其中,发达经济体32 个,新兴市场和发展中经济体74 个,是发达经济体的2 倍多;53 个国家设置区域内统一的数值型财政规则。

图1 数值型财政规则的实践历程

(三)数值型财政规则的国际应用现状

从指标类型看,大多数国家都采取组合指标的方式,最常见的组合是债务约束指标与其他约束指标的组合(包括预算平衡约束指标和支出约束指标等)。根据IMF 统计(如表1 所示),截至2021年底,采用预算平衡约束指标、债务约束指标、支出约束指标和收入约束指标的国家分别为93 个、85 个、55 个和17 个,其中75 个(占比超过70%)经济体设置了预算平衡和债务约束组合指标。从经济体类型看,在采用数值型财政规则的发达经济体中,94%采用了预算平衡约束指标;采用支出约束指标的发达经济体占比明显高于新兴市场和发展中经济体,这主要与《马约》在2011 年修订后将支出规则纳入数值型财政规则有关。新兴市场和发展中经济体采用债务约束指标的占比最高,达到84%,比发达经济体高出12 个百分点;采用收入约束指标的新兴市场和发展中经济体占比也较高。

表1 数值型财政规则应用现状(截至2021 年底)

二、数值型财政规则的国际演变及其影响

如上文所述,数值型财政规则的应用历程主要分为三个阶段,但从数值型财政规则的具体指标演变看,以2008 年金融危机为界大致归类为第一代数值型财政规则和第二代数值型财政规则(吴进进,2020)。而2020 年以来,受疫情冲击和经济复苏等影响,世界各国采取了调整和恢复数值型财政规则等措施,具有一定的借鉴意义。

(一)第一代数值型财政规则及其影响

第一代数值型财政规则主要以负债率和赤字率指标为核心,由于具有便于理解和监控等优点(毛捷、马光荣,2022),成为衡量债务风险的“国际警戒线”。一是《马约》成为应用最广泛的数值型财政规则。根据IMF 统计,截至2021 年底,设定预算平衡约束指标的93 个经济体中,有48 个将3%设定为赤字率指标;设定债务约束指标的85 个经济体中,有44 个以60%为负债率限额。二是部分地区经济联盟根据自身实际设定不同于《马约》的指标限额。例如,东非货币联盟设定公共负债率的上限为50%,西非经济与货币联盟规定各国名义负债率控制在70%以内,两个组织的财政赤字率上限都设定在3%。三是部分发达经济体设定较为严格的限额标准。例如,英国从1997 年开始规定实现周期性的预算平衡规则。西班牙在2006 年至2011 年规定,在经济疲软期总体赤字不得超过GDP 的1%。四是部分新兴市场和发展中经济体设定较为宽松的限额标准。例如,亚美尼亚赤字率上限最初设定为10%,2002 年降至5%,2009 年升至7.5%。牙买加自2017 年以来,将基本赤字率设定为7%。

第一代数值型财政规则在设立之初一定程度约束了政府的支出行为,促进了政府债务的可持续。以欧盟为例,欧盟政府总债务占GDP 的百分比从1995 年的70.4%逐步下降到2007 年的62.2%;欧元区该比重从1995 年的71.2%逐步下降到2007 年的65.7%,略高于欧盟。但是,第一代数值型财政规则在2008 年金融危机之后被大范围突破,欧盟和欧元区的政府总债务占GDP 的百分比均大幅度上升,在2014 年分别达到历史最高点89.12%和92.80%(如图2 所示)。

图2 欧元区和欧盟政府总债务占GDP 的百分比

究其原因,第一代数值型财政规则是经验数据的总结,无理论基础,难以适应经济周期性变化和国情差异等灵活性需要,执行率较低。主要表现在以下方面:首先,赤字率指标若严格执行易导致财政政策顺周期调节效应,即年度赤字规模和累计债务规模顺着经济周期性波动而同步扩大或缩小,财政政策难以做出相机抉择的政策调整。其次,“一刀切”的数值型财政规则易导致穷者愈穷富者愈富的“马太效应”,即在经济发展初期,若一味限制债务规模会主动放慢资本积累速度进而影响经济发展进程。例如,欧盟由于受《马约》等数值型财政规则的严格约束,负债率上升幅度虽然明显低于发达经济体,但是其投资占GDP 的比重在1990—2007 年、2011—2019 年也大幅低于发达经济体,制约了资本积累和经济增长(如图3、图4 所示)。最后,“一刀切”的数值型财政规则未考虑各国政治体制、政策环境等差异,执行中易变形走样。例如,绕道金融机构、国有企业等举债行为,形成大量的政府或有债务。

图3 全球投资占GDP 百分比

图4 全球公共债务占GDP 百分比

(二)第二代数值型财政规则及其影响

第二代数值型财政规则主要形成在2008 年全球金融危机期间(Schaechter et al.,2012;Eyraud et al.,2018;Schick,2010)。根据IMF 不完全统计,2008 年已建立数值型财政规则的80 个经济体中,有23 个经济体在2008—2011 年修订了数值型财政规则。2012 年,欧洲理事会《经济与货币联盟稳定、协调与治理条约》(以下简称“财政契约”)签署,建立了以结构性预算平衡指标为核心的新的债务削减和支出增长规则,标志着第二代数值型财政规则基本形成并逐渐推广应用。

首先,第二代数值型财政规则引入了结构性预算平衡指标,考虑了临时财政措施的影响、利率和偿债成本波动的影响以及其他非周期性波动的影响,更具有经济稳定的特征。根据IMF 统计,截至2021 年底,设定预算平衡约束指标的93 个经济体中,有38 个经济体(主要为发达经济体)实施了结构性平衡指标,结构性预算赤字率多设置在1%左右。其次,第二代数值型财政规则通过免责条款等措施提高了灵活性。《稳定与增长公约》在2005 年修订时规定,如果国家处于非充分就业状态,则遵守纠正机制,即可商定调整路径。2015 年,欧盟委员会发布了一份沟通文件,允许暂时偏离结构性预算平衡指标限制。根据IMF 统计,截至2021 年底,在106 个设置数值型财政规则的经济体中,66 个设置并实施了免责条款。最后,第二代数值型财政规则强化了执行和纠偏机制。欧盟在2012年财政契约中要求成员国建立独立的财政委员会及时和全面地报告财政发展和风险情况、监督规则的遵守情况等。根据IMF 统计,截至2021 年底,在106个设置数值型财政规则的经济体中,有34 个设置了财政委员会等独立监督机构,44 个设置了财政责任法(透明度和问责制法)。

从第二代数值型财政规则的实施效果看,仍存在指标设计复杂化、约束效果不理想等问题。一方面,结构性平衡指标规则设计过于复杂,导致实施和监督的多重困难。根据IMF 统计,截至2021年底,设定预算平衡约束指标的93 个经济体中,有34 个经济体未有效执行结构性平衡指标规则。另一方面,约束效果不理想,实施初期一定程度抑制债务规模的增长,典型的如欧盟,负债率从2014年最高点89.12%下降到2019 的79.40%。但是随着疫情的到来,2020 年欧盟的负债率又达到了历史新高91.79%(如图2 所示)。据IMF 统计,2004—2021 年,各国超过赤字率和负债率限额的时间分别约为50%和42%;在2019 年,超过一半国家的负债率已经超过债务限额(Davoodi et al.,2022)。

(三)疫情冲击下数值型财政规则的调整与恢复

2020 年新冠肺炎疫情暴发,各国政府为应对疫情采取了启动免责条款、暂停或修订数值型财政规则等特殊措施,为财政扩张政策提供更加灵活的空间(Davoodi et al.,2022;Gbohoui and Medas,2020)。根据IMF 不完全统计,2020 年疫情暴发当年有22 个经济体为应对疫情调整了数值型财政规则,其中激活免责条款的4 个、暂停数值型财政规则的6 个、修改数值型财政规则的12 个。2020年世界平均负债率达到创纪录的100.4%,比疫情前的2019 年上升了15.5 个百分点(如图4 所示),约90%国家的赤字率、一半以上国家的负债率超过了约束限制(Davoodi et al.,2022)。疫情过后各国开展恢复数值型财政规则限制(李欣,2021),部分国家还制定了新的数值型财政规则。例如,英国在2021 年10 月恢复了财政规则并进行了修改,预计在3 年内实现预算平衡和债务下降。瑞士因特别措施而产生的赤字需要在未来6 年内通过结构性盈余加以纠正。新西兰通过了两项新的财政规则,承诺将一项经营平衡指标恢复为盈余。但是,各国仍普遍面临如何在高负债率水平下设置中期数值型财政规则,以满足财政相机抉择政策的调整需要等难题。

(四)数值型财政规则国际演变的启示

首先,数值型财政规则是债务管控指标,并不是债务危机预警指标。数值型财政规则对制约政府赤字扩张冲动、防范财政债务风险、提升财政可持续性具有重要作用①IMF,“Fiscal Monitor,October 2021:Strengthening the Credibility of Public Finances”,https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/10/13/fiscal-monitor-october-2021.,但是负债率的单纯超预警线并不必然导致债务危机的到来。根据IMF 债务可持续性分析模型(DSA),债务危机爆发主要与该国的外债负担水平相关,此外还与该国的政治制度、政策水平、经济增长率、外汇储备等特征相关(熊婉婷等,2019;王加春,2017)。

其次,以负债率为主的数值型财政规则一旦被突破则很难恢复。各国经验表明,在经济危机冲击后的经济恢复和繁荣时期,很少有国家主动大幅减少债务规模。如图4 所示,世界平均水平、发达经济体、欧盟的负债率在20 世纪90 年代都超过了《马约》60%的债务限额,自此各经济体债务水平总体呈上升趋势,仅在经济快速发展的个别时期略有下降。从具体数值型财政规则的遵守情况看,以预算平衡数值型财政规则为例,过去30 年指标的合规率不足50%(Davoodi et al.,2022)。

最后,不存在国际通用的财政约束“金指标”。典型的如新兴市场和发展中经济体,正是由于其债务负担能力低,国际信用评级低,导致其负债率明显低于发达经济体。如图4 所示,截至2022 年底,新兴市场和发展中经济体负债率为64.2%,远低于发达经济体的112.3%。即使各国设置了趋于一致性的数值型财政规则,还要兼顾灵活性和配套制度建设(吴进进,2021)。例如,设置相应的免责条款等措施,拓宽财政政策空间,最终实现中期财政约束目标(吉富星等,2022);设置财政委员会等措施,提升财政透明度并加强问责。

三、我国财政规则的演变及其影响

我国法律和行政法规未明确设置数值型财政规则,主要采取以债务限额管理为核心的程序型财政规则。从实施效果看,我国法定赤字率和负债率总体上控制在《马约》限额以内,且显著低于其他世界主要经济体。但是从财政规则的有效性看,现有债务限额管理的程序型财政规则存在债务约束统计口径不全、灵活性不足等局限。

(一)我国财政规则的演变

新中国成立之后,我国财政政策长期遵循收支平衡、量入为出的无赤字原则。1951 年政务院颁布的《预算决算暂行条例》规定,各级政府收不抵支时只能采取从总预备费开支,或紧缩开支、调整预算等办法①《预算决算暂行条例》第二十四条规定,各机关追加岁出经费,在各该级总预算之总预备费内动支;如各该级之总预备费不敷开支时,得转报上级人民政府在其总预备费内核准补助。第二十五条规定,各级财政岁入,遇有短收情势,应由各该级财政机关筹拟抵补办法,或紧缩开支,提出追加追减岁入岁出预算。。在这一思想的指导下,1959 年至1980 年22 年之间,我国没有发行国债。改革开放以后,我国政府债务约束主要遵循限额管理规则,属于程序型财政规则,经历了以下发展阶段:一是逐年审批年度国债发行额的管理方式(1981—2005 年)。1991 年国务院发布《国家预算管理条例》,规定国家预算应当做到收支平衡。1993 年《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)颁布,规定各级预算应当做到收支平衡。但是这种管理方式存在年度国债发行额不能全面反映国债规模及其变化等问题②《中国将实行国债余额管理制度有效防范财政风险》,中国政府网,https://www.gov.cn/govweb/jrzg/2005-12/18/content_130261.htm,2005 年12 月18 日。。二是国债余额管理方式(2005—2014 年)。2006 年开始,我国每年根据全国人大审批的国债余额限额和当年国债还本付息额,确定当年新增国债限额和借新还旧的再融资债券发行额③2005 年12 月16 日,十届全国人大常委会第四十次委员长会议通过了全国人大常委会预算工作委员会关于实行国债余额管理的意见。参见:《吴邦国主持十届全国人大常委会第四十次委员长会议》,http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/wbgwyz/hyhd/2005-12/16/content_343429.htm。,有利于从整体上控制财政风险。三是地方政府债务限额管理方式(2015 年至今)。2014 年8 月我国修订了《预算法》,赋予地方政府依法适度举债的权限,开启了地方政府债务限额管理模式④《预算法》第三十五条规定,地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,除本法另有规定外,不列赤字。经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的规模,由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务,列入本级预算调整方案,报本级人民代表大会常务委员会批准。,并规定各级政府应当建立跨年度预算平衡机制。同年9 月,《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)规定,地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理。

(二)我国财政规则的实施效果

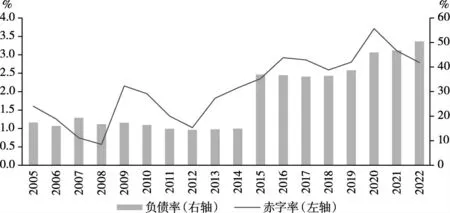

改革开放以来,我国在数值型财政规则设定上,虽未明确规定遵循《马约》的赤字率和负债率限额标准,但是从历年预算的实际安排和执行情况看,总体上法定赤字率和负债率都控制在《马约》限额以内。其中,赤字率先升后降再回升,除疫情三年外财政赤字率均低于3%;我国的法定负债率逐年上升,但一直控制在60%以下(如图5 所示)。但是受新冠疫情的影响,2020 年我国财政赤字率安排首次超过3%,至3.6%,赤字规模为3.761 万亿元,比2019 年增加10000 亿元,达到历史最高水平。2021 年赤字率3.1%,2022 年2.8%。2023 年受增发1 万亿特别国债影响,我国赤字率达到3.8%的历史新高。同期我国政府负债率也从2020 年的45.93%上升至2022 年的50.35%。

图5 我国法定赤字率和负债率(2005—2022 年)

(三)我国财政规则的局限性

从财政规则的有效性看,现有债务限额管理的程序型财政规则存在债务约束统计口径不全、灵活性不足等局限。一方面,债务规模的严格限制易引发表外举债。我国财政赤字率统计口径上不包括地方政府专项债券(吕冰洋等,2024)。我国地方政府专项债券以对应的政府性基金或专项收入偿还,属于项目收益债,不列入政府赤字管理①2014 年9 月,《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)规定,地方政府要将专项债务收支纳入政府性基金预算管理。《预算法》第九条规定,政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支;第三十五条规定,地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,除本法另有规定外,不列赤字。。但是在单一制国家,地方政府专项债本质上仍是国家信用担保债券,在中央兜底的预期下,专项债券也主要依靠借新还旧偿还,呈现出“一般化”倾向。

另一方面,债务规模限制未充分考虑我国国情的特殊性,易导致财政规则灵活性不足。首先,我国按年度实施的债务规模限制未结合经济发展、利率走向等做中长期整体性规划(刘迎秋,2001),仅通过债务规模严格控制年度赤字率和负债率等预算指标,财政政策空间的灵活性受限。例如,2020年中央财政统一发行了1 万亿元抗疫特别国债,不计入财政赤字,否则当年我国财政赤字率将达到3.1%。其次,未充分考虑我国外债规模小的债务结构。如上文所述,国际上主权信用评级主要看一国的外债规模,与国际主要经济体不同,我国外债水平随着经济发展水平的提升而逐年下降,从1981 年外债余额占国债余额的78.67%,下降到2003 年的2.71%(冯静、汪德华,2020)。近年来,我国外债余额占GDP 的比重在14%—16%之间①国家外汇管理局:《1985—2022 年中国外债与国民经济、外汇收入》,https://www.safe.gov.cn/safe/2018/0410/8817.html。,而且外债中30%是境外投资者配置的境内人民币债券,大部分都具有中长期投资的性质,偿付风险总体较低②国家外汇管理局:《国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2022 年末中国外债数据有关问题答记者问》,https://www.safe.gov.cn/safe/2023/0330/22532.html。。根据国家外汇管理局公布数据,截至2023 年9 月末,我国广义政府外债余额总体规模不超过3 万亿人民币③刘琪:《三季度外债规模略有下降结构保持基本稳定》,《证券日报》2023 年12 月30 日第A02 版。。再次,未充分考虑我国举债投资形成资产的特点。长期以来,我国政府投资形成大量国有资产和权益。2022 年,全国国有企业资产总额339.5 万亿元、国有资本权益94.7 万亿元;全国国有金融企业资产总额400.9 万亿元、国有金融资本权益27.6 万亿元④《国务院关于2022 年度国有资产管理情况的综合报告——2023 年10 月21 日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上》,http://www.npc.gov.cn/c2/c30834/202310/t20231027_432641.html。。这些资产和权益在一定条件下可以通过资产证券化等途径变现,成为应对政府债务风险的安全防线(盛松成、梁斌,2016;张偲,2016;杨志勇,2017)。

此外,国际经验表明,根据经济周期性波动科学合理预测财政收支情况,制定以政府债务指标为核心的中期数值型财政规则是实现财政可持续的重要举措。我国自1998 年开始在年度预算基础上编制中长期财政发展规划;2014 年修订的《预算法》纳入跨年度预算平衡机制的要求;2015 年出台的《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》(国发〔2015〕3 号)开启中期财政规划编制工作。但是受编制经验不足、制度落实不到位等因素影响,中期财政规划还存在软约束等问题。主要表现在:中期财政规划与年度预算编制不衔接,以年度预算为主的控制措施偏离中期财政规划目标;中期财政规划实行三年滚动编制,与国民经济发展五年规划期限错配,预测偏差较大等(闫坤、黄潇,2003)。

四、健全我国数值型财政规则的构想

(一)健全适应国情的财政规则

一是我国政府债务以内债为主,还本可依靠借新还旧持续,因此利息负担占当年财政收入的比重就成为制约我国偿债能力的主要因素,建议建立以负债率、赤字率、利息负担率为核心的数值型财政规则体系。二是与国民经济发展规划衔接,基于历史数据和未来经济发展环境,科学合理预测中期财政收支和预算平衡情况,确定中期债务约束指标和财政收入、支出约束指标。三是以实现中期数值型财政规则为目标,确定财政赤字规模、政府债务限额等风险控制目标,制定年度数值型财政规则。四是借鉴国际组织债务可持续性评估模型等经验,综合考虑国际经济形势、国内发展实际、财政金融状况等因素,开发适合我国国情的政府债务可持续性分析模型,建立健全模型数据采集、分析、预警等数据库和信息平台,提升债务风险预警的科学性和准确性。

(二)设置财政支出限额指标和免责条款

国际经验表明,数值型财政规则的适当灵活度是实现财政政策逆周期调节的必然要求。例如,在遭受金融危机、疫情冲击等情况下,我国政府需要发行特别国债以应对经济风险;通过设置财政支出限额和财政规则免责条款等方式增加数值型财政规则的灵活性。一是根据经济预测与财政中期规划设定财政支出限额,发挥经济稳定器作用。在经济繁荣期设置上限,避免财政过度支出而导致经济过热;在经济衰退期设置资本支出下限和经常支出上限等组合方式控制支出结构,防止经济衰退期过度压缩资本性支出进而影响经济恢复动力。例如,在当前财政过“紧日子”保障“三保”支出的基础上,适当提高资本性支出的比例,为经济长期恢复提供资本积累。二是设置免责条款以增强财政规则的弹性。明确界定免责条款的触发条件和审批程序,在经济发生大幅波动、重大突发事件爆发等情况下,允许财政政策在一定时期内偏离中期财政规划目标,明确数值型财政规则的偏离程度和起止时间,同时制定突发事件影响结束后数值型财政规则恢复的具体措施和时间,以硬化财政约束力。

(三)加强数值型财政规则信息公开和社会监督

国际经验表明,通过设置财政委员会等独立监督机构的方式,可以有效提升财政规则的透明度、加强监督制衡,一定程度避免绕过数值型财政规则变相举债、变相支出等增加财政风险的行为。我国政府债务限额设置过程尚不透明,财政规则影响特别是地方政府全口径债务管理等情况尚不公开,一定程度限制了社会公众、立法机构等对财政规则及其实施效果的监督。建议进一步提升数值型财政规则设置和执行的透明度,有效接受各方监督。一是数值型财政规则信息向社会公开。可以结合中期数值型财政规则设置、年度财政预算指标设置等时机,适度公开我国数值型财政规则的设置原则、宏观经济数据测算依据、财政收支数据测算依据、政府债务风险测算依据和结构等,以及突破财政规则限制的免责条款机制、数值型财政规则调整机制等措施,提升数值型财政规则的公信力,接受社会公众监督。二是加强立法机构的监督。在现有的人大审查政府预算、债务限额等机制的基础上,建立人大审查监督中期财政规划机制,审查中期财政规划制定的科学性和合理性、数值型财政规则是否得到有效遵守、免责条款运用是否得当、是否存在违规举债等行为,充分利用人大监督的立法优势、权威优势和信息优势,促进提升中期财政规划的约束力。