轻罪治理的形势与挑战

卢建平

(北京师范大学,北京 100091)

一、轻罪时代的犯罪治理形势

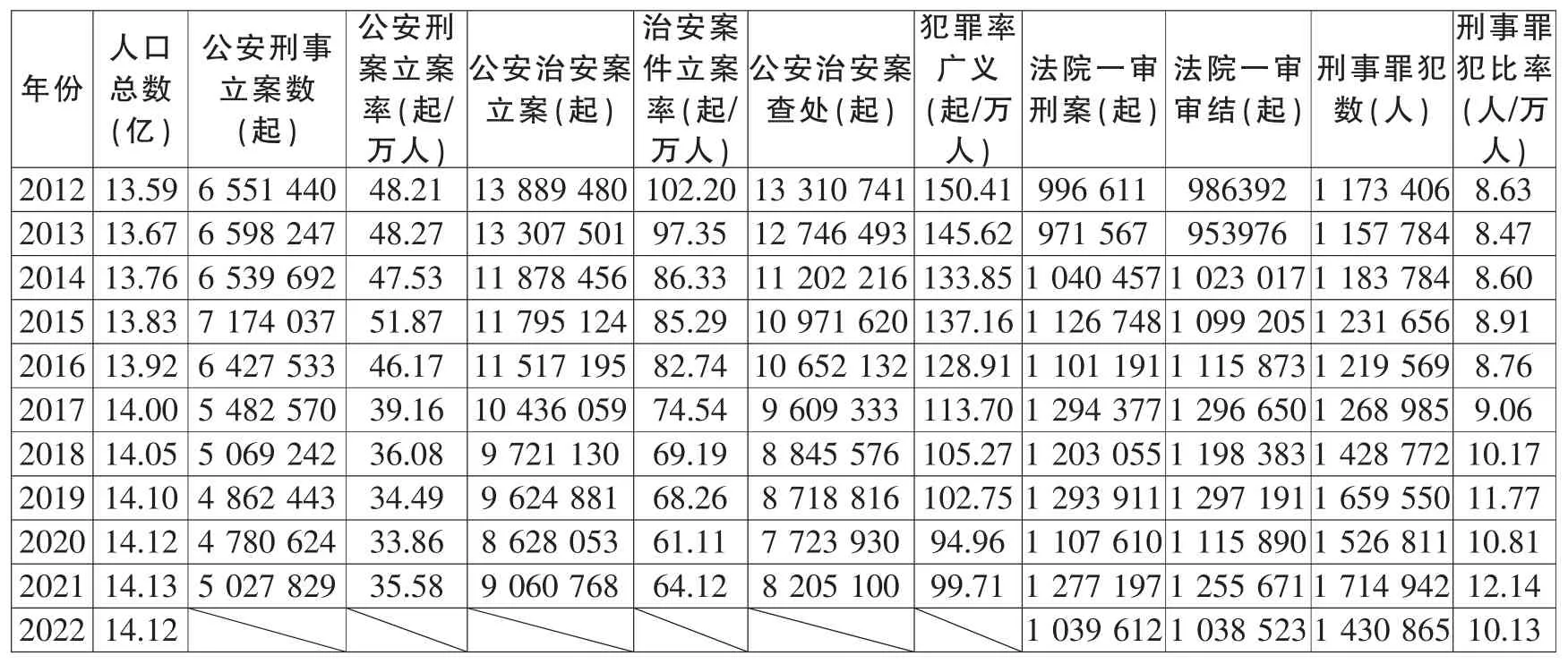

统计数据表明,当前我国犯罪整体结构发生明显变化:总量减少、性质减轻(见表1);犯罪层次结构发生明显变化,重罪占比下降,而轻罪、微罪占比上升(见表2);在犯罪形态结构上,自然犯、暴力犯占比下降,而法定犯、财产犯占比上升;就犯罪侵害的法益结构而言,侵害人身的严重暴力犯罪仍然存在,但数量已大为减少,而危害公共安全、破坏社会秩序类犯罪突出,财产犯罪中,盗窃犯罪减少,而诈骗犯罪增加。总体而言,我国早已进入“轻罪时代”。

表1 2012—2022年我国广义犯罪率统计数据①数据来源于国家统计局网站《中国统计年鉴》,其中刑事案件立案率、治安案件立案率和刑事罪犯比率为本人计算所得。

表2 轻罪时代早已来临(以3年有期徒刑为标准区分轻重)

“轻罪时代”的到来,表明“重罪时代”的结束。而这种由重到轻的变化不仅仅是犯罪治理对象的物理变化,更为重要的是治理手段、方法乃至治理理念的化学变化。换言之,在轻罪时代,与重罪时代所对应的刑事法律、政策、犯罪惩治目标,以及由此构建的犯罪体系、刑事惩罚体系、刑事诉讼程序和执刑方法都有待改进,亟需实现犯罪治理领域的全面变革。

二、轻罪治理的主要挑战

轻罪治理面临的挑战不仅是立法论上,也有司法论上的。仅就实体法而言,轻罪治理的挑战体现在犯罪论、制裁论和相应配套措施上。

在犯罪论上,犯罪圈的不断扩大导致的疑问是持续犯罪化的边界究竟在哪里?而不断侵蚀行政法调控范围则引发是否需要改变中国传统二元治理格局的讨论。轻罪治理与重罪治理相比不是简单了,而是更为复杂。不仅犯罪范围更大,内部层次更多,变化也就更多;不仅有出罪入罪的变化,还有不同层次之间的位移,或升级(如违法升级为犯罪,或微罪升级为轻罪,轻罪升级为重罪),或降级(如重罪降级为轻罪,轻罪降级为微罪,微罪变成无罪),行刑关系由单向衔接转变为双向衔接。从法治化的立场看,当前更需关注的是反向的“楼上”(即刑事案件)往“楼下”(即行政违法案件或治安案件)送,或从中心(重罪)向边缘(轻罪、微罪甚至出罪)送。由此需要更多地关注刑法与社会治安处罚法等的关系,关注行政处罚的谦抑,关注警察权在犯罪治理体系中的作为与问题,关注其法治化程度的提高以及检察权、司法权对于前端警察权的制约。当前行政处罚权范围的扩张、层级的下放等现象值得高度关注。

晚近刑法修订增加了很多的轻罪、微罪,以危险驾驶罪、帮信罪为典型,刑法功能上似乎也由“最后法”向“社会或犯罪治理法”转化。为了适应犯罪形势的变化与犯罪治理的需要,我国刑法体系的修正完善持续推进。在以刑法典为主干、刑法修正不断推进的同时,一系列以“反X法”(如反洗钱法、反恐怖主义法,反有组织犯罪法、反间谍法、反电信网络诈骗法等)为名的刑事法律应运而生,为犯罪治理营造了强大、严密的规范体系,但同时也对刑法修正或刑法法典化带来新的挑战。相对于犯罪结构上轻罪、重罪的重大变化,刑法(主要是分则)局部微调的修正远远不够,难以撼动轻罪重刑(即犯罪论上的轻罪化与刑罚论上的重刑化)的整体结构,也无法应对犯罪向网络空间转移的发展态势。为此需要考虑整体修改刑法,考虑刑法的体系性、结构性变动,在未来刑法大修时考虑引入犯罪分层,在扩大刑法干预范围、扩大犯罪圈后,实行轻重分离的策略,立法上明确区分重罪、轻罪、微罪,以拘役或徒刑以下刑罚处罚的为微罪,3年以下有期徒刑以下至拘役的为轻罪,3年以上有期徒刑处罚的为重罪(当然,分层的标准还可根据犯罪治理的发展而进一步降低)。在犯罪分层的基础上系统构建科学的犯罪治理体系:实体法上分层确定属人管辖、保护管辖的范围、未成年人刑事责任范围、不同犯罪形态(如预备、未遂)的处罚范围,以及前科消灭、追诉时效、累犯条件、缓刑假释适用、死刑适用、免于处罚等制度,程序法或组织法上的相应变革。

就刑罚或制裁论而言,晚近立法增加了若干非刑罚措施,以求实现罪刑均衡或罪罚相适应。但相对于“罪的轻微化”,刑或罚的轻缓化、多元化明显滞后,因而在总则层面改革刑罚或制裁体系迫在眉睫。面对犯罪整体趋轻的变化,以监禁刑为主兼有死刑的传统刑罚体系亟待改革,向以非监禁刑为主的现代刑罚体系迈进,提升罚金刑为主刑,扩充资格刑,构建犯罪分层与犯罪分类并重、针对性与人道性兼备的制裁体系。在增设新罪配置轻刑时,还应充分认识到短期自由刑的弊害,防止落入短期自由刑陷阱。实证研究表明,短期自由刑的弊大于利,相对于长期监禁刑、社区矫正的罪犯而言,短期自由刑罪犯的重新犯罪率最高。在推进刑罚轻缓化的同时,应积极推动刑罚体系或刑事制裁体系的多元化,大力推行非监禁刑和非刑罚制裁。虽然刑法修正过程中增加了一些非刑罚处罚,如《刑法》第37条之一的从业禁止,第17条第5款所援用的《预防未成年人犯罪法》第41条、第44条、第45条等,但数量上明显不足,在刑法总则的体例安排上也不合理。将“非刑罚措施”置于“刑罚”一章或“刑罚的种类”一节之下显然不合逻辑,未来刑法修订应在总则中单列“非刑罚措施”一节。面对信息化时代网络犯罪剧增的现实以及犯罪技术治理的急迫形势,立法一方面要严格规范“健康码”“行程码”等数字化监控手段,另一方面积极探索数字化的监管(如非羁码)或数字监狱,增加网络信息化制裁手段,如网络禁止令、电子手环监控等,推动刑罚体系从生命刑、身体刑为主向权利刑、资格刑等非监禁刑为主的转化,丰富和发展保安处分制度,使制裁手段从物理消灭、身体拘束、财产剥夺向权利限制、资格剥夺、行为或过程监控的方向发展。

在谋划立法变革的同时,司法实务部门也在大胆探索轻罪治理的制度机制,特别是犯罪门槛下降、犯罪圈扩大以后的出罪出刑机制。宽严相济、严而不厉的政策需要程序机制甚至行刑机制的配套,需要诉讼程序或执行的轻缓化。当务之急是针对量大面广的危险驾驶罪、帮信罪等实现轻罪轻罚,并且更多考虑轻罪免罚不罚。定罪免刑或出罪出刑,也必须与非刑罚措施有效衔接。德国1975年《刑事诉讼法典》修订增加的第153条a规定,在处理轻罪案件时,在征得管辖法院同意的前提下,检察院在作出不起诉决定时,可以对被不起诉人处以惩罚性措施,包括缴纳罚款、提供社区服务、赔偿被害人的损失、遵守赡养令或抚养令。要实现刑法体系构造从“厉而不严”转向“严而不厉”,必须为轻微罪配备“非刑罚化”的处罚方法。

当前轻罪治理实践中一些行之有效的改革探索亟待法治化。社会公益服务考察制度的社会效果无疑是积极的,但鉴于社会公益服务的法律性质待定,法律位阶偏低(刑法、刑事诉讼法等均未规定,仅见于《社区矫正法》第42条,因而仅针对已决犯而不能针对未决犯),而且影响刑事诉讼中的羁押措施、起诉与否以及量刑轻重等,对犯罪嫌疑人影响重大,建议在试验阶段特别谨慎,要以严格的法治化、制度化确保犯罪嫌疑人参与的自愿性、律师帮助或辩护的有效性,建立社会公益服务考察机制(如决定机构、听证程序和监督机制)。参考国外的实践(如法国的公益劳动刑TIG),接受社会公益服务考察的前提是因为犯罪,性质是免费服务社会(利他)而非个人受益(利己),是认罪悔罪表现,是自愿接受社会改造,表明人身危险性的降低或对所造成的社会危害的弥补,因而是刑罚或制裁的替代,依据修正后的《立法法》第11条和第12条的法律保留以及罪刑法定和保障人权的基本原则,应在未来的刑法和刑事诉讼法修正中对社会公益服务的性质、种类、期限以及法律后果等加以明确规定。

——以People v. Howard案为视角