听障专业硕士培养模式研究与实践

康顺利 李强 曹宏阁

【基金项目】 本文为天津理工大学研究生教育教学研究与改革项目(ZDXM2212)研究成果。

【摘要】 我国的专业学位硕士研究生教育发展迅速,为社会培养大批的应用型、创新型人才。培养听障专业学位硕士是我国残疾人教育和就业的一个里程碑。听障专业学位硕士研究生教育的完善,应从基础理论入手,结合听障研究生培养目标、课程体系、招生和就业等方面,构建符合听障学生特点、具有学术性基础和职业导向的研究生培养模式。

【关键词】 听障大学生;专业硕士;培养模式

【中图分类号】 G762

【作者简介】 康顺利,副教授,天津理工大学聋人工学院(天津,300384);李强,教授,天津理工大学聋人工学院(天津,300384);曹宏阁,天津理工大学聋人学院讲师(通迅作者:Caohongge@tjut.edu.g,天津,300384)。

习近平总书记指出,“全面建成小康社会,残疾人一个也不能少”。在我国经济社会发展过程中,社会的公平性进一步提高。教育是残疾人提升自己,更好融入社会的有效方式。2023年全国教育工作会议对学前教育、特殊教育提出了“普惠发展”的核心理念[1],体现了国家对特殊教育的高度关注。残疾人高等教育突出体现了“普惠发展”的核心理念。我國每年都有数千名残疾学生被普通高校录取。专门面向视障和听障学生、实行单考单招的特教学院(系、专业)已发展到26个,每年招生超过千人。但残疾人高等教育水平和层次还远远不能满足残疾人接受高层次教育的需求。听障工科专业学位硕士是一个新事物,从生源、招考、培养模式、实践能力培养、学位论文写作到就业,可以借鉴的经验较少。

2019年天津理工大学获得面向全国以单考单招方式招收电子信息(计算机技术)、艺术专业全日制(听障)硕士研究生招生资格,并在实践中探索构建了一种可行的听障专业硕士培养模式。本文旨在介绍听障专业硕士培养模式的基础上,揭示存在的问题,提出进一步完善的建议。

一、听障专业硕士培养模式

(一)专业学位硕士教育的属性

专业学位硕士研究生教育本质属性既具有职业性又具有学术性。有观点认为,专业学位“具有鲜明的实践取向,其本质是职业性学位,职业性为专业学位的基本属性,是专业学位区别于其他学位类型的本质特征”[2]。这种观点将学术性与职业性完全割裂开来,易产生轻视专业学位学术属性特征。专业学位硕士研究生教育是学术性和职业性统筹兼顾、相互融合,专业学位的职业性和学术性同等重要。专业学位不能等同于职业学位,专业学位以职业为导向的学术性不可或缺,专业学位以具有学术基础的职业性作为其本质特征[3]。

听障专业硕士研究生教育是专业学位硕士研究生教育中的一种特殊形式,既遵循其一般规律,又有其独特的属性和特征。听障专业硕士以职业教育为基础,与高等职业教育一脉相承,是区别于高等职业教育的高层次特殊职业教育。应在尊重专业硕士的本质属性和摆脱学术学位教育模式路径依赖的基础上,去构建符合听障学生特点的具有学术性基础并具有职业导向的研究生培养模式。

(二)培养模式

狭义上,人才培养模式即从人才培养的方式出发的教学模式、教学内容或者教学过程呈现的形式。广义上,人才培养模式是“培养什么样的人”(人才培养目标)和“怎么样培养人”(培养样式、方法)的结合,是为实现人才培养目标而设计的培养行为[4]。人才培养模式是在一定的教育思想指导下,按照特定的培养目标,以相应的教学内容、课程体系、管理制度和评估方式,实施人才教育过程的总和。培养模式主要包括三个层面:培养目标、培养方式或策略、培养内容[5]。

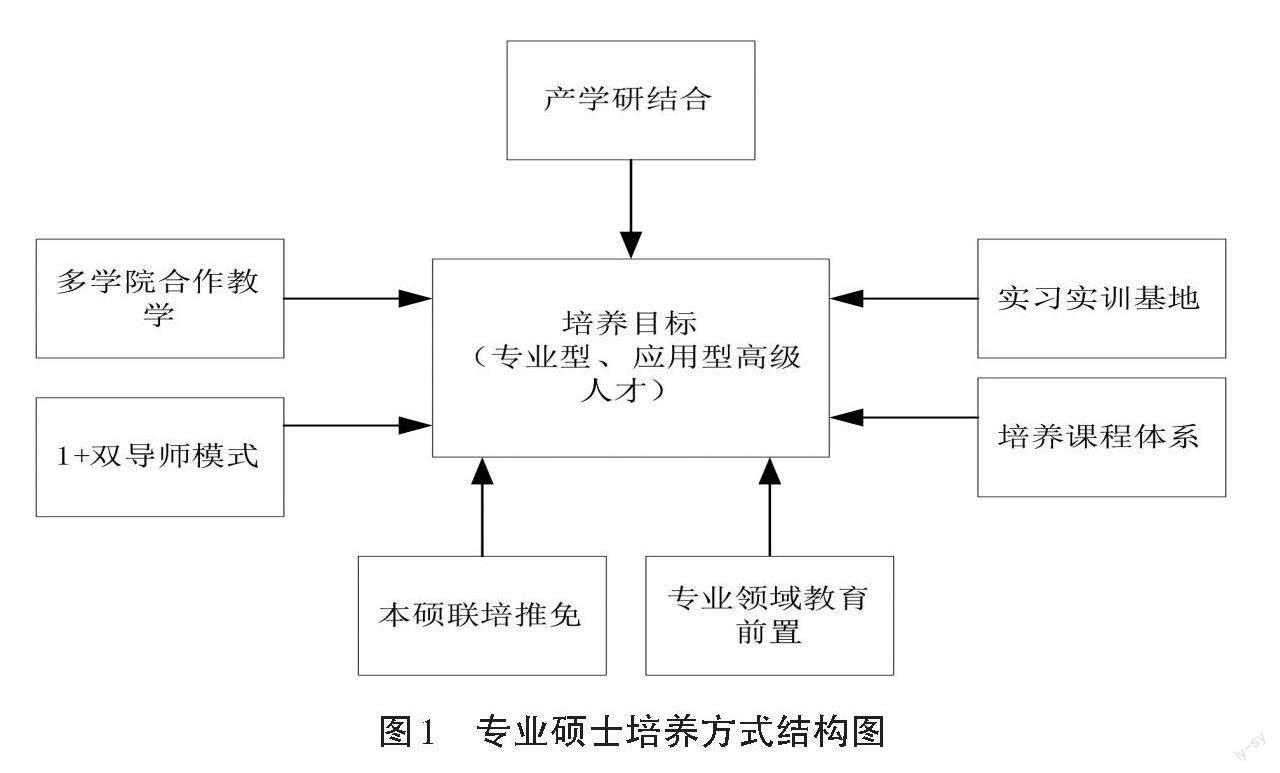

听障专业硕士研究生培养模式是在现代教育思想指导下,遵循听障专业硕士应用型高层次人才的培养规律,结合学位类型和学位层次的特点,由培养目标、培养方式、培养内容等要素所形成的培养的样式与运行方式。听障专业硕士研究生培养模式由三个要素构成:培养目标、培养方式、培养内容。三者相互作用相互影响构成一个以培养听障专业硕士研究生为主要功能的教育运行系统。培养目标是核心,决定培养过程和培养内容的选择。培养方式是达到培养目标的关键环节,包括招生、学制、课程、导师、毕业等。听障专业硕士研究生培养的特殊性包括:多学院协同、“1+双导师”模式、导学互动、师生学习共同体等。培养内容是充分考虑听障学生特点设置的专业课程。

1.培养目标

专业硕士研究生教育是指培养高层次、专业领域方面的技术人才而进行的研究生教育。它区别于侧重理论和研究的学术型研究生教育,注重特定专业或职业背景。专业硕士学位研究生教育的实质是职业教育的较高层次,强调专业技能的强化、注重实践技能的提升,并在课程设置和教学过程中更加突出职业化和多样化的特点[6]。因此,听障专业学位硕士应以培养拥有专业技术有关的教学、工程设计、技术开发和专门技术维护工作能力的应用型高级专门人才为培养目标,同时应注重培养学生具有严谨求实的科学态度和作风,具有创新求实精神,熟悉国内外专业技术领域的新发展、新动向,具备应用专业理论与技术方法独立进行研究、分析和解决专业技术相关实际问题的能力。

2.培养方式

天津理工大学聋人工学院(以下简称“聋人工学院”)从2020年开始招收第一届听障专业硕士,到2023年完成第一届硕士研究生培养的所有环节。实践中,形成了以多学院协同教育、“1+双导师”为基础,以合理课程设置、实习实训基地为核心,以专业领域教育前置、本硕联培为改革方向的培养方式变革。如图1所示。

(1)“1+双导师”模式

高校教师队伍受到学术型培养模式的影响较深,缺乏工程实践和产业背景方面的经验。企业中的高级技术人员具有很强的实践能力,但在学术理论领域相对缺乏凝练。因此,专业研究生的教育普遍采用“双导师制”,即由一名高校导师和一名企业导师共同指导研究生的学习和实践[7]。在专业硕士的导师设置中,大部分学校都采用双导师的策略来提升研究生培养质量。实践证明,这种安排是符合实际要求且有效的。

“1+双导师”模式,即在沿用健听人专业硕士的高校导师与企业导师共同指导模式的基础上,增加了“1+”。“1+”中的“1”是指计算机科学与工程学院或艺术学院的硕士导师,与聋人工学院导师以及企业导师组成导师组。导师组由1名计算机科学与工程学院或者艺术学院导师(学术导师)、1名聋人工学院导师(培养导师)、1名企业协同育人基地导师(技术支持)组成。采取学术导师、培养导师、企业导师分工合作的形式分责把关,充分利用他们的专业优势,共同指导听障研究生。

在研究生培养的关键环节上,如毕业论文方向选择、开题报告、中期检查和论文答辩等环节中,两位学校导师因为与学生接触更多,对于学生兴趣点、专业的薄弱环节和优势以及学生就业方向了解更深入,对于课题的难度是否适合把握更精准。企业导师则更了解行业的“痛点”以及企业需求。这种模式能充分发挥双导师制的优势,提高学生的专业技能,获得更好的就业能力。

(2)多学院协同育人

聋人工学院是天津理工大学17个二级学院之一。背靠综合性的工科大学,在师资配置上有较大的优势。聋人工学院协同理学院、马克思主义学院、计算机科学与工程学院和艺术学院组成听障研究生教育团队,完成培养方案拟定和课程教学,教授导师团队进行研究生课题指导。

(3)研究生实践创新培养基地

围绕听障专业硕士的培养目标,在补充基础理论教育基础上,加强专业理论教育,开展实践能力和创新能力培养。聋人工学院与外企技术研究院、银行业环球商业服务有限公司、信息技术公司等企业创建实践创新基地,搭建产学研平台,共同建设校外联合培养基地。在实践平台上,学生可以参与到企业的项目,在实际应用项目的开发中,提高实践创新能力。听障学生借助语音转文字等交流工具与企业中的工程师直接交流、探讨方案、共同开发,实现了与企业岗位相结合为导向的人才培养。

3.培养内容

聋人工学院计算机技术专业硕士开设:(1)人工智能领域的机器学习、深度学习和计算机视觉的理论、方法等课程,并在其特定领域开展应用技术研究;(2)将人工智能与网络技术相结合开展运动目标检测、定位与识别,以及三维运动理解、智能机器人关键技术等课程;(3)网络领域的物联网软硬件设计与开发、云计算方法设计与实现,以及移动大数据传输、存储、管理等课程。专业设置、课程体系结构优化、师资队伍建设是影响听障学生培养质量的核心因素[8]。听障专业硕士的课程体系中还设置了论文写作课程,强化学生文字表达能力的训练,提升听障学生的文献综述能力和论文写作水平。

专业学位培养实行学分制,学制为2.5年。根据对听障生的基础理论和实践能力评估,2023年学制调整为3年,最长学习年限为3年学制基础上最多可延长2年。总学分要求大于或等于33学分,其中修课学分要求大于或等于27学分,必修环节要求大于或等于6学分。

4.实践特色

(1)师生学习共同体理念

师生学习共同体是由教师、学生共同组成的,它不受人数、时间和空间限制,以达成共同的学习目标而形成一种学习共同体[9]。听障专业硕士教育中,导师与学生的地位是平等的,他们组成学习共同体,共同学习、共同进步,最终共同成长。导师在搜集资料、钻研专业前沿理论与技术以及指导过程中,自身水平获得提升。学生的新想法和掌握的前沿信息,也会启发导师的思路。在切磋和交流中,理念产生碰撞,听障研究生可以与导师一起进步,真正地实现教学相长。听障研究生参与导师的科研项目,以提高科研能力,促进提高听障研究生的培养质量。

(2)培養中的导学互动

导学互动指以一定导学关系为基础,发生在导师与学生之间通过符号媒介进行相互作用的行为活动过程[10],是导师和研究生建立在双方平等基础上,以学术互动为主要内容,以相互信任、导师指导为基本特征,以满足师生交往及教育教学需要的师生间相互交往的一切活动[11]。研究生教育培养中师生之间的互动是情感与认识的共同融合,能够激发学生的学习兴趣,培养学生的思维能力,这是影响培养质量的核心影响要素,也是建立良好师生关系的重要基础。

听障专业硕士与导师的互动中,导师与听障研究生厘清自己在互动中的责任,形成学生为主体、导师为主导、任务为核心的关系。另外,通过建立学术例会制度,为导学互动提供定期见面和产生更多联结的机会。合理布置导学环境(比如会议室布局、座位安排、环境的舒适度),营造宽松、和谐的氛围。导师注重互动过程中的情感关怀,进行专门的情感交流分享,对听障研究生生活与学习上存在的问题进行探讨,加强导学之间的理解与交流,给听障研究生以信任感,实现师生目标匹配。

二、培养成效和存在的问题

(一)培养成效

聋人工学院2020年开始招生,第一届专业硕士招生10人。2021年以后,招收名额确定为14人,其中艺术专业6人,工科专业10人。目前在校生42人。在学期间,听障学生参与国家工业和信息化部新一代人工智能产业创新重点任务揭榜项目、国家哲学社会科学项目、省部级工科和艺术项目、企业创新项目研究。研究生及本科生团队获得“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖,中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛金奖、银奖。艺术研究生作品获第14届“中国大学生好创意”全国大学生广告艺术大赛全国总决赛一等奖、国家级优秀奖等奖项。2023年3月首届2.5年学制10位听障专业硕士毕业,其中7人进入企业,1人考上博士研究生出国留学,1人考入事业单位,1人备考教职。从就业情况来看,专业硕士的就业主要目标是企业,企业对听障专业硕士研究生的学识能力以及实践能力高度认可。

(二)存在的问题

1.招生方式单一

对健听人全日制专业硕士入学方式调研发现,其75%来源于调剂志愿报考[12]。生源选择专业硕士的意愿成为影响生源质量的一个重要因素。聋人高等教育在教学中比较关注聋生专业知识的传授,而对实践能力的提高重视不足,特别是对能够体现职业性教育的专业实践课程占比较少[13]。实践能力弱成为生源质量不理想的又一特征。通过面试和专业知识答题反映出,考生在能力培养环节差距明显,实践能力以及工程能力训练明显不足。

2.专业能力不明晰

专业硕士教学中沿用传统的教学模式,以传授理论知识为主。在授课过程中,师生间的互动交流少,不能调动学生的积极性[14]。教学进程中不能合理地引入工程案例,造成学生很难有效了解工程中的实际问题。对于学生的实践应用意识培养欠缺,最终导致学生的专业能力不高。

3.听障学生特有问题

听障专业硕士理论基础相对薄弱,逻辑思维能力较弱。其中有听障学生自身生理障碍的原因,也有本科阶段课程基础理论较弱等影响。硕士阶段听障研究生文字表达能力不足,实践能力较差,最终影响专业硕士毕业论文的水平。

三、解决对策

针对听障专业研究生培养过程中发现的问题,对于计算机技术专业应以提高专业训练为主线,艺术专业以培养基地训练为主线,以线带面,解决问题。在听障专业硕士入学考核阶段,优化面试内容,增加对新知识新技术的探讨。从模式设计和导师执行角度应避免专业硕士培养的学术漂移。同时应加大产学研合作力度,专业领域教育前置,从根本上改善听障专业硕士的理论基础和实践能力。

(一)控制招生规模稳定生源质量

根据报名情况适度提高单考单招考试环节试题难度,突出实验实际操作和编程能力、创作能力考核,逐渐向健听研究生入学水平看齐,增设单科最低分数限制。复试严格采用120%比例,增设程序编写、现场创作环节,严格学术要求。

(二)探索本硕联培和推免入学模式

世界知名的聋人高等工科教育院校,如美国罗切斯特聋人技术学院、日本筑波技术大学、俄罗斯鲍曼技术大学,其聋人工科硕士入学均采用本科生申请制。本科生通过申请即可进入硕士研究生阶段进行学习,而不采用单考单招的入学模式。其培养过程、毕业要求与健听硕士研究生一致。为了保证培养质量和学生的特殊需求,培养过程中学校提供手语翻译、笔记志愿者、小组学习等学习支持形式。

天津理工大学聋人工学院计算机科学与技术专业、网络工程专业、艺术专业创办超过20年,本科毕业生中有很多优秀的人才,在就业的各行各业中得到了社会的普遍认可。在此基础上,可探索对优秀本科生进行本硕联培,接受符合专业要求并持有残疾人证(听障)的本科生推免进入专业硕士阶段学习。

(三)修订培养方案

修订培养方案,紧密与企业岗位需求结合,突出专业特色训练。复试录取结束后即开展入學教育、职业教育、生涯规划教育。提前开展学术活动,带领学生进入感兴趣的领域。导师提供基础理论文献、参考文献列表、专业案例,尽快补全知识欠缺,提升学生的理论水平。

(四)完善保障制度和监控体系

制订面向听障研究生导师岗位选聘实施细则、硕士研究生在学期间学术成果要求、导师招生管理办法以及听障硕士研究生培养工作规定等文件。完善研究生名额申请制度和比赛获奖考核制度。重视导师团队思想统一和心理调适。在研究生院重点培养环节基础上逐步细化,各培养环节有明确的时间点、检查点。毕业论文开题、中检,盲审导师组严格把关,增设初轮外审环节,以期提升论文质量。对于教育部产学研合作及创新项目给予高度重视,寻求资助建立产学研合作机制。

(五)持续开展创新创业教育

创新是当前社会经济技术发展的主旋律,教育在培养高素质的劳动者和专门人才方面,在提高创新能力方面,都有独特的重要意义[15]。在听障硕士研究生的培养过程中,加强学校和企业导师共同授课、协同指导,强化创新、创业能力培养。除与企业合作之外,还应积极寻求其他社会资源的助力,如与创业基地合作,积极寻求创业发展,孵化新技术创业公司等。

四、结语

随着我国产业结构、经济增长方式等方面的调整和改变,经济社会发展不仅需要更多的高精尖科技人才,也同样需要一专多能的应用型、专业型人才,并且这样的需求与日俱增[16]。专业学位硕士研究生教育已成为培养人才的一种最主要、最有效的途径。现代专业研究生教育职业性与学术性高度统一,这从客观上规约着专业学位既要区分于传统的学术性学位教育,也应当与高等职业教育实现一定程度的衔接。听力障碍教育对象的特殊性需要从理论层面对专业学位的认识逻辑进行梳理并校准定位。其中,职业性与学术性的协调发展是听障专业学位研究生教育的本质;紧密结合听障学生特点,注重企业合作,注重创新和实践能力培养,注重与岗位需求结合,是培养适应社会需求人才的必由之路。

【参考文献】

[1]教育部.加快建设高质量教育体系 办好人民满意的教育[EB/OL].(2023-01-12)[2023-09-10].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/202301/

t20230112_1039188.html.

[2]翟亚军,王战军.我国专业学位教育主要问题辨识[J].学位与研究生教育,2006(5):21-27.

[3]李伟.专业学位研究生教育的理论定位与实践路径—基于对其本质属性的考察[J].学位与研究生教育,2020(5):76-97.

[4]郑飞中.我国临床医学研究生培养模式改革研究[D].厦门:厦门大学,2019.

[5]王姗,姗韩梅,韩同振.以就业为导向的聋人高等教育人才培养模式研究[J].绥化学院学报,2016(1):54-57.

[6]张帅.英国专业硕士学位研究生教育研究[D]. 保定:河北大学,2020.

[7]刘志丽,刘晓明,李晗静,等.我国听障大学生高等教育研究综述——基于CNKI的载文分析[J].中国特殊教育,2018(3):52-57.

[8]许竞翔,梁杉杉,王斌,等.产教融合背景下专业硕士培养过程管理体系建设与实践[J].长春工程学报,2023(24):97-100.

[9]宁双.研究生教育阶段师生学习共同体:内涵、特征、理论基础与实践路径[J]. 黑龙江教师发展学院学报,2023(27):21-25.

[10]苏博悦.非全日制硕士研究生导学互动研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2023.

[11]王燕.高校师生互动对研究生学业成就的影响研究[D].昆明:云南师范大学,2021.

[12]杜宾,刘荟敏,史宇峰.高等院校研究生招生调剂治理:竞争、模式与策略[J].高教探索,2022(2):40-45.

[13]王思佳.我国聋人高等工科教育教学改革探索[J].中国轻工教育,2019(1):72-75.

[14]王妍,齐苏敏.混合式教学模式在专硕优质课程建设中的应用[J].计算机教育,2022(4):145-149.

[15]高静,霍文刚.浅析教育创新与创新型人才的培养[J].文教材料,2007(16):147-148.

[16]敖恩,代钦,李书海.关于全日制教育硕士专业学位研究生培养方案的比较研究——以“学科教学数学”为例[J].高教学刊,2021(26):173-176.

Research and Practice on the Training Model of Master Degree in Hearing-Impairment Specialty

KANG Shunli LI Qiang CAO Hongge

Abstract:Chinas masters education with professional degree develops rapidly,cultivating a large number of application-oriented and innovative talents for social construction. The cultivation of masters with professional degree in hearing impairment is a milestone in the education and employment of persons with disabilities in China. To improve it,it should start from the basic theory,combine the cultivation objectives,curriculum system,enrollment and employment of hearing-impaired graduate students,and build a graduate training model with an academic foundation and career orientation that meets the characteristics of hearing-impaired students.

Key words:hearing-mpaired college students;masters with professional degree;training model

Authors:KANG Shunli,associate professor,Technical College for the Deaf,Tianjin University of Technology (Tianjin,300384);LI Qiang,professor,Technical College for the Deaf,Tianjin University of Technology (Corresponding author:lylq@tjut.edu.cn,Tianjin,300384); CAO Hongge,lecturer,Technical College for the Deaf,Tianjin University of Technology (Tianjin,300384).

(特約编校:范佳露)