论六朝至初唐诗体赋的文律特征及文体意义

王亚萍

(武汉轻工大学 人文与传媒学院, 湖北 武汉 430048)

马积高先生将诗句入赋的篇章称为诗体赋,并描摹了其发展概况,认为该文体由《诗经》演变而来,至屈原《天问》、荀况《赋篇》有所发展,西汉扬雄《酒赋》《逐贫赋》等衍其绪[1]。然而马先生所论诗体赋仅指四言体,没有提及五七言诗体赋,这也是本篇所讨论的主要文体。六朝至初唐时期五七言诗体赋与近体诗、骈文密切相联,又可将其归属于骈赋,其中的赋句延续了辞赋善于铺陈描摹的创作手法,诗句则多以抒情为主,清新脱俗,形成了诗赋同构的文学现象,清人许梿称:“六朝小赋,每以五、七言相杂成文,其品致疏越,自然远俗,初唐四子颇效此法。”[2]55为什么五七言诗体赋能够在六朝至初唐得以集中发展,而以后却未能蔚为大宗?本文试图对这个问题作一番粗浅探讨。

一、五七言诗体赋的基本特征

五七言诗体与五七言骈体在结构与词性方面差异较大,骈体在句式、用字、声律等方面与五七言诗体有诸多不同,二者的融合表现于文体结构、格律节奏、语法特征三个方面。

(一)骈体重视对偶与铺陈的构句方式

五言诗“二三”拍的语言节奏包含语法独立的“主谓宾”因素,很容易形成单行散文句式,使其与骈体句式一样,带有共同的散化特征。五言诗句在发展过程中以两句或四句的排比、对仗为结构形式,带有骈偶化的特征,西晋时期五言诗趋于“体俳”,“俳”当指俳偶、骈俪。胡应麟指出:“统论五言之变,则质漓于魏,体俳于晋。调流于宋,格丧于齐。”[3]24“晋则嗣宗咏怀,兴寄怀远,太冲咏史,骨力莽苍,虽途辙稍岐,一代杰作也。安仁、士衡,实曰冢嫡,而俳偶渐开。康乐风神华畅,似得天授,而骈俪已极。至于玄晖,古意尽矣。”又称“何仲默曰:陆诗体俳语不俳,谢则体语俱俳,可谓千古卓识”[3]29。胡应麟认为潘陆渐开五言诗的骈俪化历程,何景明又进一步指出五言诗发展到刘宋谢灵运时已是“体语俱俳”,为“赋的诗化”[4]找到契机。到了齐梁时期,五言诗追求散句意脉,王夫之说:“汉、魏作者唯以神行,不藉句端著语助为经纬。陶、谢以降,神有未至,颇事虚引为运动,顾其行止合离,断不与文字为缘。……丝竹管弦、蝉联暗换之妙,湮灭尽矣,反不如俚歌填词之犹存风雅也。”[5]五言诗可俳可散的构句方式使其既可以与散化的五言赋句相转化,又能够与重视俳偶的四六骈赋相融合,为五言诗歌融入骈赋、创造新的文体找到契机。

早期七言诗体具有单句成行、句法独立、句句押韵的散化结构,若能形成七言骈偶的形式便可融入四六言骈体,最好的办法就是将其自足体系拆成语法关系互补、句意勾连呼应的上下两句,这一变化在刘宋时期鲍照的七言古诗中得以完成[6]。

由此七言诗句与五言诗句一样都可以通过上下句俳偶、铺叙来实现句意的表达。齐梁时期五七言诗(包含七言歌行体与五七言杂古)进入了前所未有的兴盛时期。“体语俱俳”的特征是五七言诗句与骈赋的共有特征,成为两种文体融合的依据,六朝初唐的五七言诗体赋均存在这样的特点。

(二)骈体兼具意义节奏与格律节奏的特征

陈本益先生指出汉语诗歌的节奏特点是格律节奏和意义节奏的基本统一,但二者不统一时会发生“格律形式化”的现象[7]。诗歌是可以吟唱的,因而其格律节奏高于意义节奏,格律形式化是诗歌中经常发生的音律现象。相较之下,骈文的节奏介于散文与诗歌之间,简宗梧先生指出:“赋是散文化的诗,骈文是赋体化的散文。”[8]其节奏的划分与关键音节的确定基于散文的意义节奏,当以第一个意义节奏的末字(关键音节)来确定平节或仄节,也就是启功先生所言“盒底”[9],句中关键音节平仄交替,上下句关键音节平仄相反,句内平仄交替,上下句平仄相反,类似于律诗的“粘对”法则。诗体赋属于骈赋,兼具骈文与诗歌的文体规范,其节奏划分兼具骈文的“意义节奏”与诗歌的“格律节奏”。

因为骈文句式是按意义节奏划分的,这样划分出来的句式在形式上远远多于诗歌句式,所以其声律规范比近体诗格律宽泛得多。据统计,骈体句式按意义节奏划分主要有15种,包含有四言、五言、六言、七言等句式[10],远超过近体诗句式。从声律看,近体诗格律与骈文声律有重合的部分,均注重句内平仄节交替。骈文句式形式多样,其文律比诗歌声律宽泛,方便吸纳五七言诗句入骈赋,所以在六朝至初唐时期近体诗格律不成熟的情况下,五七言诗体赋成为一种特别的文学现象。一篇赋中兼具诗歌与骈文的声律节奏,时而有声律紧凑的五七言诗律,时而有松散自如的骈文声律,使得五七言诗体赋更加符合“一简之内,音韵尽殊;两句之中,轻重悉异”[11]的追求。

兼具意义节奏与格律节奏特征的五七言诗体赋同时具备骈赋的流利畅快与诗歌的优美意境。庾信的《春赋》颇多诗句意境典雅,如“树下流杯客,沙头渡水人”“新年鸟声千种啭,二月杨花满路飞。……一丛香草足碍人,数尺游丝即横路”。赋中所建构的艺术境界具有诗情与诗境,令人赏心悦目,因而清人许梿评曰:“秀句如绣,顾盼生姿,不啻桃花靧面,令人肌泽生光……生绽可喜……句亦如天鹿锦、凤凰绫,多从组织得来……结窅邈。”[2]57初唐王绩擅长以诗句入赋,其《元正赋》附歌是四句五言诗,其声律与近体诗相合:“献岁风光早,芳春节会多。径潘三月里,恣意饱相过。”这是一首标准的五言绝句。骆宾王《荡子从军赋》基本是五七言诗句入赋,“远天横剑气,边地聚笳声”两句营造出战场的血腥与乡愁,“屏风宛转莲花帐,夜月玲珑悲翠帷”两句又展现出思妇的闺怨与悲哀。六朝至初唐时期大量的诗体赋多用诗句,从意境铺陈渲染,情景相融,浑然一体,不仅增添了辞赋的意蕴,而且也使作品结构诗赋相融、层次多变,因此这类辞赋表现出精致、雅丽的风格。

(三)骈体兼重实词与虚词的语法地位

五七言骈体源于散文中没有被诗化的句式,因而句中多用虚字、领字、衬字,对虚词极强的依赖性是骈体突出的特色。五七言诗句则是先秦散文句式诗化的结果,句中很少用虚词,以实词和重读长读的虚词为主要构件,部分句式可以对虚词进行置换,构成了骈句与诗句的转化。

五七言骈体的句式因可在结尾凑出三字节而与五七言诗句相似,是骈文句式中最容易诗化的句式。如果这两种句式中的虚词、实词化为动词或名词,或者放弃了骈文常用的连接隔断句子效果较强的虚词“而、之、于、若、兮”等,而改用副词性的、隔断句子效果较弱的虚词“既、又、那、不、遂、终、岂”等,那么五七言骈体就会转化为五七言诗体。这种变化在鲍照的赋中已见端倪,“通池既已夷,峻隅又以颓”(《芜城赋》)是诗体色彩很浓厚的五言骈体句式,可以当成五言诗句。骈文五七言句式正是通过改变这两种句式句腰的单音节为实词或副词而形成诗化的句子。与骈文对虚词的依赖相比,诗句实词化是其区别于骈文、散文、辞赋的重要特征。罗念生曾撰文指出古代诗歌一般用实字,虚字用得少,即便采用虚字一般也是重读、长读,至少是作为次重音、次长音,而不用轻音、短音[12]。

入赋五七言诗句以实词化和可以单音节结尾的特征区别于五七言骈体,这种高度精练的诗歌语言在表达骈文意蕴时较为紧凑凝练,对于骈文双音节结尾的语调起到一定的调节作用,使语句的顿逗灵动而富于变化。然而这种句式在骈文中用得多了,就会破坏骈赋气调,因此清人王芑孙在《读赋卮言·审体》中提出“七言五言最坏赋体”的经典论断:

七言五言,最坏赋体。或谐或奥,皆难斗接;用散用对,悉碍经营。人徒见六朝、初唐以此入妙,而不知汉、魏典型,由斯阔矣,然亦自汉开之,如班固《竹扇》诸篇是也。但是短章初无长调。做俑长调,则晋、宋而来,醴陵倡其端;南北之际,子山启其弊。学者力宗汉、魏,下取唐贤,其体既纯,斯文乃贵[13]。

以上虽为谈论赋体中用五七言诗句,但用于骈文也很恰当。

通过以上对比,我们可知诗歌格律与骈文格律在构句、声律、用字等方面的不同,而五七言诗体赋则兼具诗歌与辞赋的文体特征。六朝至初唐时期是作家全面实践并完善近体诗格律的时期,这个时期身兼诗人和骈文家的文人,将五七言诗句融入辞赋创作,尝试实践近体诗格律,促进了近体诗格律的定型。中宗景龙年间声律体系渐趋完备,作家越来越意识到骈文与诗歌之间的分野,便会恪守两种文体各自的本色,诗句入赋的现象在盛唐以后就很少了。因而,六朝至初唐时期诗句入赋、入骈是值得重视的文学现象。

二、六朝诗体赋的文律特征及文体意义

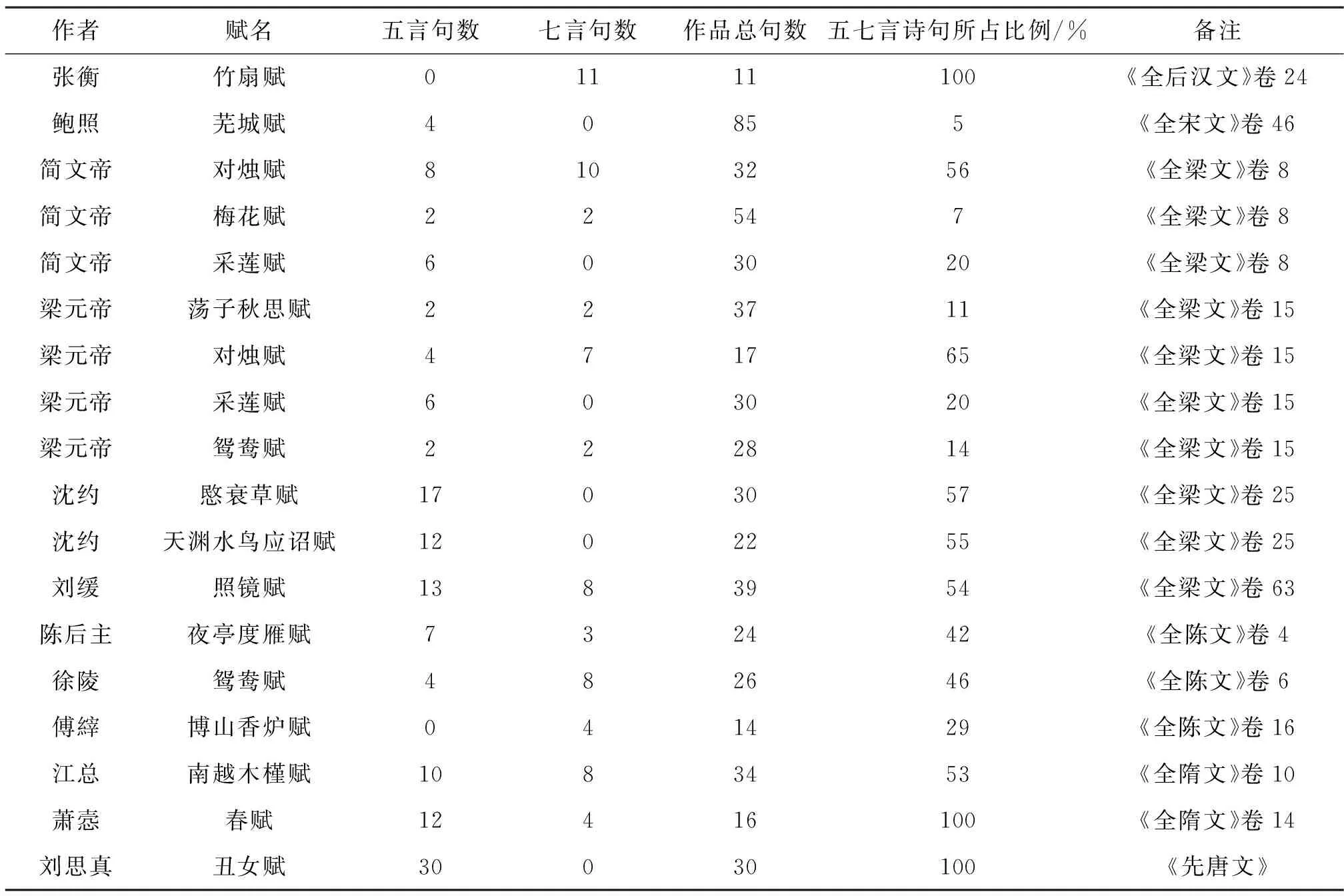

通过检索,笔者得到六朝五七言诗体赋的作品18篇,并录其占比情况如表1所示。

表1 六朝五七言诗体赋的作品占比情况

齐梁以后的赋大多是纯粹的骈赋。祝尧《古赋辨体》中指出骈赋始于陆机,发展于潘岳:“建安七子,独王仲宣辞赋有古风,至晋陆士衡辈《文赋》等作,已用俳体。流至潘岳,首尾绝俳。”[14]孙梅又指出齐梁之后基本为骈赋,并且进一步律化,其《四六丛话》有言:“(辞赋)左、陆以下,渐趋整练;齐、梁而降,益事妍华:古赋一变而为骈赋。江、鲍虎步于前,金声玉润;徐、庾鸿骞于后,绣错绮交。固非古音之洋洋,亦未知律体之靡靡也。”[15]这说明赋体在南朝的发展历程,并点明徐陵、庾信二人在骈赋律化上的重要性。徐、庾同为骈文宗师,《周书·庾信传》说:“时(父)肩吾为梁太子中庶子,掌书记。东海徐摛右卫率,摛子陵及信并为抄学士。父子在东宫,出入禁闼,恩礼莫与比隆。既有盛才,文并绮艳,故世号徐庾体焉。”[16]清人倪璠在《庾子山集·本传》中说:“按:徐庾并称,盖子山江南少作宫体之文也。”[17]44可见徐庾二人在六朝末以骈文并称,创造了骈体艺术形式美与声律美的典范,并且二人在五七言诗句入赋及骈赋律化上的贡献颇多。

五言诗句入赋在鲍照的《芜城赋》中就已经出现,但在徐庾手中成熟。徐陵骈赋虽只存一篇《鸳鸯赋》,但骈文律化程度较高,超过了沈约,与庾信后期骈赋的合律比持平。该赋骈句句法灵动多变,五言、六言、七言等多种句式交错使用,五七言诗句入赋又成为最大的特色,并且“闻道鸳鸯一鸟名,教人如有逐春情”一联采用流水对的形式,且符合七言近体诗格律。这篇骈赋有大量五七言诗句入赋,显示了该赋在文体上远离赋体而近于诗体的特征,反映了六朝时期诗人兼骈赋家对诗文格律的探讨与尝试。徐陵骈赋中入赋五七言诗句的律化与其新体诗律化程度较高有关,据杜晓勤先生分析,有粘式律的新体诗占57.15%,比庾信的10.94%多得多,且是北朝及陈、隋平均百分比13.59%的四倍多。另外,庾信诗中粘式律的出现比例为46.13%,徐陵诗中则为75%。总体上徐陵新体诗的律化程度高于庾信[18]21。可以说徐陵仅有的一篇骈赋《鸳鸯赋》便成为六朝骈赋中律化水平最高的代表,因而许梿评价说:“骈语至徐庾,五色相宣,八音迭奏,可谓六朝之渤澥,唐代之津梁。”[2]240

徐庾并称,而庾信骈赋的成就更高,《四库全书总目》卷148《庾开府集笺注》下评曰:“其骈偶之文,则集六朝之大成,而导四杰之先路。自古迄今,屹然为四六宗匠。……至信北迁以后,阅历既久,学问弥深,所作皆华实相扶,情文兼后,抽黄对白之中,灏气舒卷,变化自如,则非陵之所能及矣。”[19]庾信的文学成就是其后半生二十多年漂泊羁旅生活和体验的升华,使他能在精致华美的骈文中融入“乡关之思”,感人至深,杜甫评其曰“庾信平生最萧瑟,暮年诗赋动江关”(《咏怀古迹五首》),“庾信文章老更成,凌云健笔意纵横”(《戏为六绝句》)。庾信现存的诗体赋创作于南朝,以《春赋》《荡子赋》《对烛赋》三篇为代表。《春赋》是庾信前期骈赋中引五七言句式最突出、对初唐骈赋创作影响最大的一篇,谢榛《四溟诗话》曰:“庾信《春赋》,间多诗语,赋体始大变矣。”[20]受骈赋对仗影响,篇中五言诗句全是对仗句式,甚至多处符合近体诗格律。《荡子赋》是庾信前期骈赋中最近于诗体的一篇,对初唐诗体赋影响较大,其中五言诗句“逆想行人至,迎前含笑来”有五古气息,与骈赋主题相合。《对烛赋》以诗句起首,以诗句结尾,是庾信五七言诗句入赋比例较大的又一篇骈赋。

诗文的写作手法本就相通,永明新体诗促进了人们对五七言诗的创作热情,又在声律形式方面影响了骈文的写作。五七言诗句的入赋,更可见新体诗对辞赋的直接影响。南朝赋对五七言诗句的运用颇具典型性,程章灿指出:“南朝赋在四言、六言句式之外,又开始大量试验并终于能够比较熟练地运用五七言句式,使赋的语言形式和辞采情韵向五七言诗体靠拢,表现出一种诗化的趋势。”[21]除此之外,我们从六朝诗体赋的发展还可以看出:

第一,七言的律化程度明显低于五言,进一步证明七律的发展成熟晚于五律。七言的构句方式表现出更具有自足性的单句散行结构,可其发展却不如五言,原因在于五言的二三节奏伴随着对偶、排比和重叠复沓等修辞方式而逐渐增多,最重要的是五言通过词组、句行之间的呼应达到句意连贯,因而五言以双句十字来完成叙事、抒情的需要,而且双句的连贯又使其在发展过程中注重音律的协调,这些形式上的特点比七言更为成熟。自永明新体诗创制以来,五言诗成为当时发展最成熟且为人们普遍欣赏的体裁,几乎所有的规则都追求“五字之内,音韵悉异”,因而五律的发展先于七律,五七言诗体赋中五言诗句的律化程度与意境皆优于七言诗句。所以七言诗尽管比五言诗字数多,发展却较五言为晚。

第二,入赋七言诗句的数量明显多于五言。这与七言诗句与辞赋的押韵方式有相通之处有关,因而更容易被吸纳进骈赋。赋的押韵位置比较自由,既可逐句押韵,也可隔一句或隔两句押韵。赋体一般是在换韵处双句押韵,七言诗在形成之初便具有单句成行、句句押韵的音韵特征,与辞赋相似,更易入赋,尤其是七言歌行体诗句入赋与骈赋的互融更为突出。齐梁时期骈赋吸收了七言歌行的句式,出现了七言骈赋,为诗赋同构寻找到了更为合理的构句方式。

庾信更擅于融七言歌行体入赋,其骈赋中引用的七言诗句远比五言诗句要多,赵昌平先生称其为“七言化的骈赋”(《初唐七律的成熟及其风格溯源》)[22],他的《乌夜啼》被学界认定为七律的滥觞,清人倪璠指出庾信的《春赋》开创了“效庾体”的文体:“《梁简文帝集》中有《晚春赋》,元帝集中有《春赋》,赋中多有类七言诗者,唐王勃、骆宾王亦尝为之,云效庾体,明是梁朝宫中庾子山创为此体也。”[17]74这种文体互融的创作手法在当时和初唐引起了一股五七言诗体赋的创作热潮,大有诗赋同构之势,促进了七律的发展与成熟,如江总《南越木槿赋》、刘缓《照镜赋》、沈炯《幽庭赋》、王绩《游北山赋》结尾的七言诗,清人杨升庵称其为“七言律祖”[23],这些都为七言歌行的骈赋化提供了依据。

三、初唐诗体赋的文律特征与文体意义

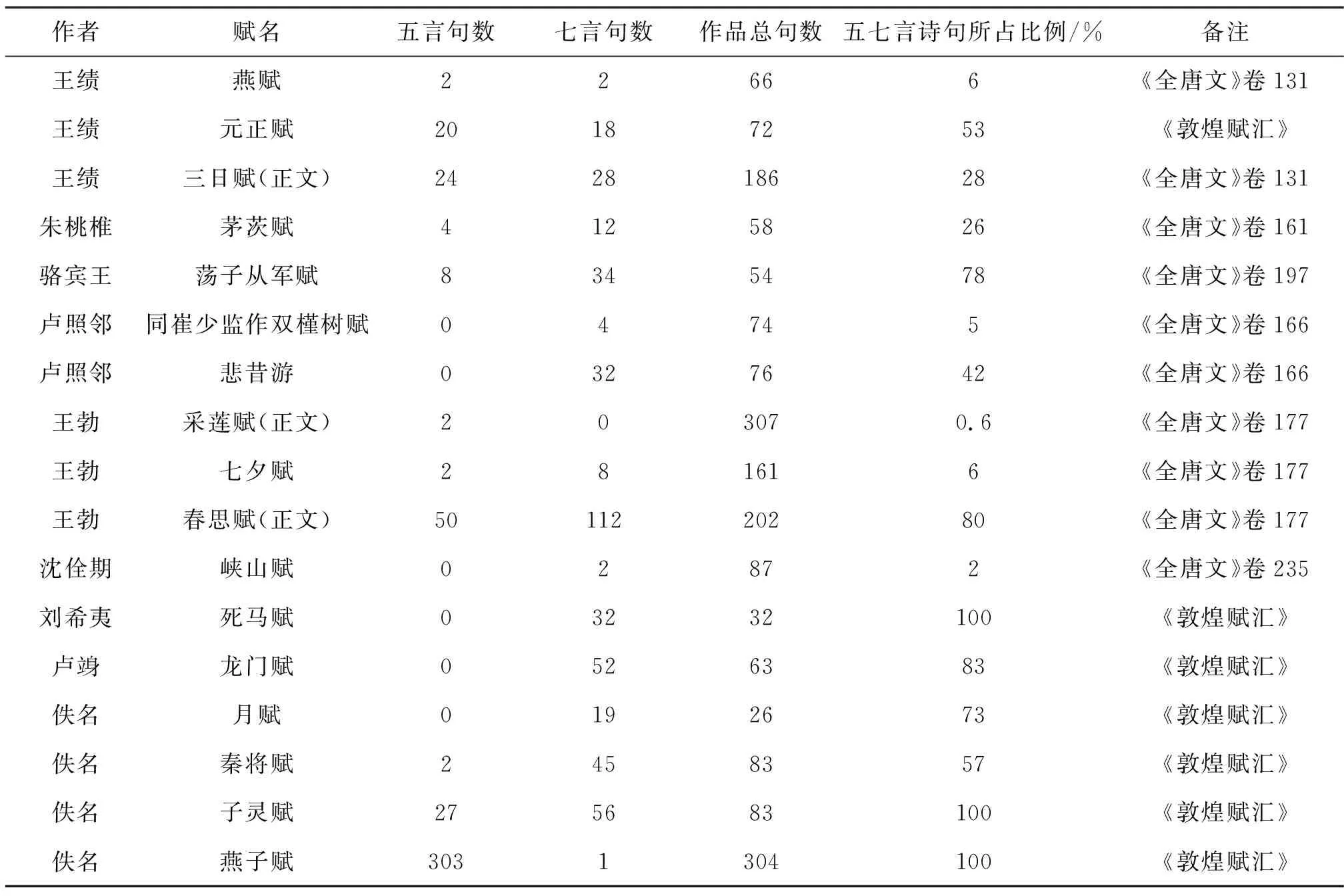

五七言诗句入赋始于六朝,作为新兴的骈文体式被初唐文人全面继承,李调元在《赋话》中指出初唐四杰的骈赋与六朝骈赋的关系:“初唐四子辞赋多间以七字句,气调极近齐梁,不独诗歌为然也。”[24]不独初唐四杰,初唐其他文人的骈赋中也经常使用五七言诗体,可以说五七言诗体赋始于刘宋时期,成熟于庾信,兴盛于初唐。笔者据《全唐文》《历代赋汇》《文苑英华》等文献分析,发现其中载录初唐骈赋约百篇。通过检索,笔者得到现存初唐五七言诗体赋17篇,并录其占比如表2所示。

表2 初唐五七言诗体赋及占比情况

从上可知,有年代可考且大量使用五七言诗句的骈赋有如下七篇:王绩《三日赋》《元正赋》,朱桃椎《茅茨赋》,骆宾王《荡子从军赋》,卢照邻《悲昔游》,王勃《春思赋》,刘希夷《死马赋》。

隋末唐初王绩与朱桃椎的诗体赋成就较高。王绩《三日赋》与《元正赋》中入赋五七言诗句占比较高,且已经出现“粘式律”[25],比如“闻鸡宣曲路,泛鹢昆明池。浪影文青雀,泥光溅绿罴。”可见王绩被推为初唐时期律化程度最为卓著的诗人当之无愧。朱桃椎澹泊绝俗,结庐山中,隐居不仕,沉浮人间,以编织草鞋易米为生,高士廉为益州长史时遣人相问,朱桃椎则走林草自匿不见[26]。《茅茨赋》是其代表作品,该赋最后一段为五七言诗句入赋,有古风意韵。七言诗句呈现柏梁体风格,如“谷里偏觉鸟声高,鸟声高韵尽相调”,“功名立也不须高,总知世事尽徒劳”,这恐怕是作者有意避开五七言新体诗的律化进程,与其隐居避世的高蹈心态相合。

卢照邻并不着意于新体诗声律,他对新体诗的热情不高,因而他的七言诗体赋中粘式律比较少,且其辞赋中不见一句五言诗句。据杜晓勤先生分析,卢照邻新体诗占其作品总数的77.11%,比四杰中的其他三人都少得多,而且新体诗中粘式律只占25%,不仅低于四杰中的另外三人,而且比高宗前期宫廷诗人的平均百分比57.14%还要低得多,甚至比贞观中后期宫廷诗人的平均百分比35.48%也要低10个百分点[18]51。这一文学现象可从卢照邻的诗学理论中寻绎答案,他讲求气韵流转、自然天成的创作原则,欣赏“音韵天成”的韵律和“清灵”“适意”的旨趣:“凡所著述,多以适意为宗,雅爱清灵,不以繁词为贵。”[27]313《乐府杂诗序》中更明确地提出:“其有发挥新题,孤飞百代之前,开凿古人,独步九流之上,自我作古,粤在兹乎。”[27]342如若有新题,不任拘束的创作可超拔前人。《唐音癸签》卷五评卢照邻的“适意”为文:“范阳较杨微丰,喜其领韵疏拔,时有一往任笔不拘整对之意。”[28]这与同时期上官仪着意雕琢声病不同,与四杰中骆宾王、王勃、杨炯对新体诗律注意较多也不同,其创作偏爱自然天成的歌行体,因而文学史上称初唐四杰中王杨长于五律,卢骆长于歌行。卢照邻对繁密琐细的声律表示反对,例如:

是非未定,曹子建皓首为期;离合俱伤,陆平叔终身流恨。超然若此,适可操刀;自兹已降,徒劳举斧。八病爰起,沈隐侯永作拘囚;四声未分,梁武帝长为聋俗。后生莫晓,更恨文律烦苛;知音者稀,常恐词林交丧[27]322-323。

可以看出,卢照邻对曹植、陆机的文章给予好评,但明确反对沈约的“四声八病”,认为这样拘束太多,不免烦苛,制约了情感的自由表达。卢照邻还指责沈约的声律论,同样也是在反对“上官体”的声律论,他所追求的理想目标是“音韵天成”而又“妙谐钟律”,是发自真性情、自然天成的和谐之音,因而卢照邻的骈赋往往采用传统的四六言句式,入赋五七言诗句的律化程度往往不高。

骆宾王也长于歌行,但与卢照邻不尚声律的歌行不一样,他留意于音韵调协、雕琢合律的新体。其《荡子从军赋》最显著的特点是五七言诗入赋,并大量采用“粘式律”,有些还避免了三平尾,可见骆宾王在新体诗律化上所做的努力。明人李梦阳曾将骆宾王的这篇赋稍加修改成为歌行体的《荡子从军行》。在入赋五七言诗句的律化及符合近体诗律上,骆宾王的创作明显超出了徐陵、庾信和王绩,在初唐四杰中也很突出。骆宾王自小受到新体诗的影响,龙朔三年上书求李安期推荐,而李安期乃初唐新体诗作家李百药之子,亦以诗名,可见骆宾王必然是有新体诗创作的基础才敢向其求荐。再者骆宾王没有参加王、杨、卢等人反对“上官体”的活动,反而与精于声律、热衷新体诗的李峤、宋之问等人交往甚密,他还有意识地学习庾信和王绩的诗歌,在声律方面得益颇多,其入赋五七言诗也多符合近体诗格律。

王勃《春思赋》在初唐五七言诗体赋中最具有代表性。骈赋含有大量的五七言诗句(占比80%),不仅能做到联内平仄相对,还能做到联与联之间平仄相粘,在格律上已经是成熟的五七言近体诗。他尤其偏重于七言诗句的入赋比例,使整篇赋与歌行相似,王世贞就指出王勃诗赋界限不明:“子安诸赋,皆歌行也,为歌行则佳,为赋则丑。”[29](《艺苑卮言》卷4)。从整体上看,《春思赋》明显诗化,成为初唐诗赋同构创作潮流中最为显著的作品之一,而且入赋五七言诗句律化程度很高,成为初唐诗体赋之最。王勃这篇赋在五七言诗句律化方面所表现出的娴熟技巧超过了王绩、骆宾王,更是超越了以庾信为代表的六朝作家。

初唐杨炯创作着力于新体诗,据杜晓勤先生分析,杨炯新体诗粘式律的比例超过王勃近37个百分点,达到86.21%,接近于其后被视为新体诗声律完成者的杜审言、沈佺期、宋之问等人的声律水平[18]55。但是杨炯骈赋中的五七言诗句却不突出,律化程度也一般。《全唐文》收录其赋八篇,均以骈体句式结构成篇,只有《幽兰赋》结尾的歌曰引七言诗四句:“昔闻兰叶据龙图,复道兰林引凤雏。鸿归燕去紫茎歇,露往霜来绿叶枯。”[30]这表现了他恪守诗赋二体的文体原则。

刘希夷的《死马赋》则非常特殊,它与之前的诗体赋均不相同,全篇共32句,虽以“赋”名篇,但通篇为七言诗句,全文高度诗化。在用韵上,全赋共32句,押七韵,仄声韵与平声韵各占八联,既有七言古诗的体格,又表现出向歌行体转化的意味,造成其风格时而顿挫抑扬、杂有古调,时而气韵流畅、丰韵绵长。《死马赋》整体上词情哀怨、声韵古拙的特征与当时诗歌、骈文普遍追求新体格律的风气格格不入,故《唐才子传》称刘希夷的作品“多依古调,体势与时不合”[31]。

学界普遍认为律诗定型于沈佺期与宋之问。宋之问现存两篇骈赋——《太平公主山池赋》《秋莲赋》,但都没有五七言诗句入赋,均为四六言赋体,且律化程度并不高,由此看来宋之问有意追求赋文古朴的风格,有复古倾向;沈佺期存赋三篇《峡山寺赋并序》《峡山赋》《蝴蝶赋》,但也只有《峡山赋》引入两句七言诗句“老人松畔竹交加,白泡潭中鱼跳跃”一联,两句均为律句,以仄声结尾,虽不合近体诗律,但声律精致,体现出沈佺期较高的近体诗水平,同时也说明五七言诗句入赋的情况在武后中宗年间近体诗定型的时期已经较为少见,此阶段的文人已经严格恪守诗、赋、骈文为不同文体的共识,渐开中唐古赋之风。

四、结语

对徐陵、庾信、王绩、初唐四杰、宋之问、刘希夷等人的诗体赋分析后可以发现,六朝至初唐入赋五七言诗句在构句方式上与当时所流行的五七言诗差别不大,体现出辞赋与近体诗融合的趋势。六朝初唐文人援诗入赋的创作显示出诗赋同构的文体意识,骈文的诗化与诗歌的赋化成为文体融合的趋势,且在一定程度上促进了近体诗格律的定型与律赋的形成。五七言诗体赋兼具诗歌与骈文、辞赋的文体特征,从中可以看出文体演变的痕迹:

首先,入赋五七言诗句在语法上将部分骈体句式的句腰虚词变成名词、动词等实词或重读副词,使句意结构紧凑,促进骈体句式向诗体句式转化。如重读副词“不”“共”“最”的诗句入赋:“相呼携手共留连,著晚风光最可怜”,若改为“相呼携手兮留连,著晚风光兮可怜”,成为句意不变的骈体,但是所要表达的惜春之情则减弱。诗体句式没有采用骈体句式,多用连词类虚词“于”或轻读虚词“之”“乎”“兮”等的惯常用法,而选择重读副词,加强了情感的表达。同时诗体赋作者还创作了很多“二二一”和“二二二一”式五七言诗句,这些是不同于骈体句式、完全诗歌化的句子;即使是那些符合骈体句式诵读习惯的双音节结尾的“二一二”和“二二一二”式诗句,在诵读时也要符合近体诗的格律形式化要求。五七言诗体赋的句式变化使辞赋诵读时的松散结构变得紧凑,在张弛之间给辞赋增添了别样的风味。

其次,以散句入赋的五七言诗句吸收了骈文对偶的基本特点,注重对偶。骈文是以对偶为基本特征的文体,而五七言散句入赋已经越过骈体规范,成为纯粹的诗句。因而当有五七言散句入骈赋时,类似于近体诗中的首、尾两联,在很多情况下这类入赋散句符合近体诗首联的平仄要求,视为文人将探讨近体诗格律的实践用于骈赋之中,加快了诗歌律化的进程,诗体赋逐渐被代替。盛中唐时期儒学变迁与古文运动的兴起使文坛的审美观念与价值标准发生了转向,明道文章观念的流行与实践,使骈文、散文、辞赋均发生了革新与嬗变。辞赋的创作走向古赋,摒弃了诗体赋的音律巧思、结体精巧,而是多取向于楚辞与汉赋之体,在创作中效法屈原的人格,追溯骚怨传统,古赋复兴,尤其以柳宗元、刘禹锡的古赋创作为代表,反映了中晚唐辞赋乃至其他文学进一步摆脱初唐辞赋润色鸿业的文风,向个体抒情转化的发展趋势,这些均成为五七言诗体赋衰落的重要原因。