全身麻醉气管插管后超声引导弓状韧带上腰方肌阻滞的腹腔镜肾癌根治术患者的术后镇痛效果

刘奕君,莫桂熙,颜振艺

广东医科大学附属医院麻醉手术中心,湛江 524001

与传统的开腹手术相比,腹腔镜下肾癌根治术具有创伤程度较小、术后恢复更快、视野暴露充分等优点,广泛应用于肾癌的治疗。传统手术治疗虽具备一定的效果,但是牵拉腹部的内脏组织,容易导致组织缺血,甚至出现组织的二次损伤和皮下气肿等问题,导致术后疼痛。术后疼痛不仅会降低患者的生活质量,还会引发心血管疾病等一系列并发症,甚至对患者的生命构成威胁。目前,术中最常用的镇痛方法是通过静脉给予阿片类受体激动剂。尽管这种镇痛方法可以快速减轻患者的疼痛程度,但存在诸多并发症,如恶心、呕吐、便秘、头痛和瘙痒等。超声导引下的腰方肌阻滞(quadratus lumborum block,QLB)具有疗效明确、毒副作用小等优点,在临床上被广泛应用。目前最常见的QLB 方式是通过L3入路腰方肌束阻断,但其起效时间较长,局部麻醉药用量较大,不良反应多[1]。基于此,为了进一步提升术后镇痛的效果,加快患者康复,本研究对全身麻醉气管插管下行腹腔镜肾癌根治术的患者应用超声引导弓状韧带上腰方肌阻滞的术后镇痛效果进行分析。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2022 年1 月至2022 年12 月在广东医科大学附属医院接受治疗的182 例肾癌患者。纳入标准:①ASA 分级Ⅰ~Ⅱ级;②临床资料完整,年龄30~60 岁;③精神和认知等均正常;④家属知情同意,自愿参与研究的患者。排除标准:①对研究药物过敏;②体重指数超标,且存在慢性感染;③拟定神经症状穿刺进针点处存在感染、肿瘤;④中途转开腹;⑤存在高血压病、冠心病、语言与听力等障碍;⑥阿片类药物滥用并且凝血功能障碍;⑦家属不同意,因为其他因素中途退出研究。本研究经医院伦理委员会批准。

1.2 方法 采用随机数字表法将患者均分为对照组和研究组。两组患者在实施全身麻醉气管插管后,采用静吸复合麻醉维持。术毕应用48 h 自控镇痛泵。

研究组患者在麻醉完成之后,实施超声引导下的弓状韧带上腰方肌阻滞。调整患者体位为侧卧位,借助凸向探头确定T12~L1的椎旁间隙。在距离开脊柱中点3~4 cm 处开展定位工作。穿刺时,选择长度为10 cm 的穿刺针,以平面内穿刺方式进针。穿刺针触碰竖脊肌之后,调整针尖方向,向膈肌-腰方肌三角穿刺,直到进入腰方肌中,感到显著的突破感后,向其中注射生理盐水,达到水分离的目的,再次确认穿刺部位,注入0.4%的罗哌卡因(成都天台山制药有限公司,国药准字H20052666,75 mg)15 ml。

对照组患者在麻醉完成之后,进行常规L3入路腰方肌束阻断,结合“三叶草征”阻滞方法进行操作。调整患者体位为侧卧位,探头从脊柱向着背斜方向进行移动,充分展示L3、L4椎体,确定“三叶草”的结构,应用与研究组长度一致的穿刺针,进针方法相同,注射生理盐水,在腰方肌深面与腰大肌间隙之中,起到分离的作用。最终,确定具体穿刺位置,注入0.4%的罗哌卡因(成都天台山制药有限公司,国药准字H20052666,75 mg)15 ml。

1.3 观察指标 ①应用疼痛数字评分法(NRS)对患者麻醉复苏过程中的疼痛程度进行评分,统计手术结束时神经肽P 物质(SP)和内源性神经肽Y(NPY)等水平、术后48 h 自控镇痛泵的自主按压次数等镇痛效果指标。②统计并发症发生率,包括下肢肌力下降、复苏躁动、气胸、严重疼痛、麻醉药中毒。

1.4 统计学分析 数据纳入SPSS 22.0 版本软件中处理,以表示计量资料,组间比较采用t检验;计数资料以例数(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组基线资料对比 对照组,男44 例,女47 例;年龄32~52 岁,均值(42.04±6.13)岁;病变位置:左侧41 例(45.05%)、右侧50 例(54.95%)。研究组,男45 例,女46 例;年龄33~53 岁,均值(43.14±6.34)岁;病变位置:左侧42 例(46.15%)、右侧49例(53.85%)。一般资料对比无统计学意义(P>0.05)。

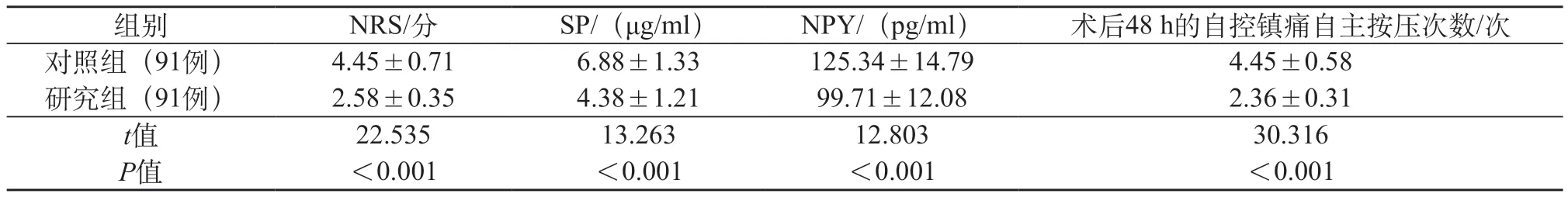

2.2 两组术后镇痛效果对比 研究组NRS 评分、SP、NPY、术后48 h 的自控镇痛自主按压次数均低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组术后镇痛效果对比

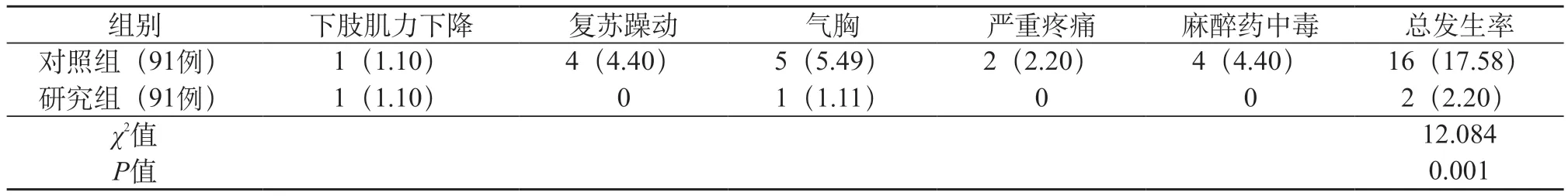

2.3 两组并发症发生率对比 研究组并发症发生率低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组并发症发生率对比 [例(%)]

3 讨论

腹腔镜技术的快速发展,实现了有效控制手术创伤的程度。但是腹膜手术存在损伤组织和刺激性等问题,可能出现术后急性疼痛,影响患者依从性,影响患者的治疗效果。为接受腹腔镜肾癌手术治疗的患者提供良好的镇痛是非常有必要的。目前常用静脉阿片类药物或硬膜外持续给予局部麻醉药物和阿片类药物进行术后镇痛。但阿片类药物镇痛会诱发恶心、呕吐等,导致住院时间增加。硬膜外镇痛虽然疗效良好,但易引起低血压和尿潴留,严重影响患者的预后。因此,需对镇痛模式进行优化,以此保证患者加速康复的效果[2]。

采用全身麻醉与区域阻滞相结合的麻醉形式,可获得较好的镇痛效果,术前区域阻滞不但起到预防镇痛的作用,还可减少术后应激反应,有助于患者术后恢复。术中借助外周神经阻滞的方式,可避免中枢敏化,控制疼痛与异常感觉的出现。腰方肌阻滞理论认为腹壁肌肉、腰方肌存在空隙,可以把麻醉药物注入其中,对肋下神经、髂腹下神经与股沟神经等进行显著的阻断。腰方肌阻滞通过躯体镇痛作用和对胸椎旁交感神经的部分阻断,实现内脏镇痛,缓解腹膜内和腹膜后的疼痛,适用于腹腔镜下的腹部手术的镇痛[3]。然而,常规的腰方肌阻滞效果并不理想,其阻滞的范围与麻醉时间都难以达到预期目标,还会出现诸多的术后并发症,不利于患者治疗效果。结合本研究结果来看,对弓状韧带上腰方肌阻滞进行改进,可以保证麻醉药物的局部扩散效果,更好地对腰大肌、腰方肌、胸椎旁区域等位置进行麻醉,为手术治疗的进行提供助力。同时稳定镇痛时间,尤其适用于腹部腔镜手术中的内脏疼痛。

本研究中,对照组采用常规腰方肌阻滞方法,见效较慢,而且使用大量的局部麻醉药可能导致药物过量释放,从而降低疗效。尤其是对于年龄偏大、体重偏重的患者,该方法的局限性导致了局部麻醉药物的大量使用和丢失[4]。研究组采用超声引导下的弓状韧带上腰方肌肉阻断具有穿刺路线短、手术操作简单、注射后易辨认和穿刺成功率高等特点。当患者应用0.4%罗哌卡因15 ml 后,5 min 内T5~L2水平皮肤温度会下降,15 min 内疼痛会减轻。

本研究发现,研究组的镇痛效果优于对照组,并发症发生率低于对照组(P<0.05)。超声引导下弓状韧带上腰方肌阻滞的方法可以有效控制补救镇痛不足的情况[5-6]。在局部注射麻醉药物,保证药物可以对侧面弓状韧带上腰方肌前侧起到功效,在重力的作用下,药物弥散可以对椎旁筋膜下间隙中发挥作用,还可以避开内外侧弓状韧带,减少麻醉药物的积聚,改善局部麻醉药物损伤的问题,提升麻醉的安全性,保证麻醉的效果[7]。即使受到超声图像质量影响,依然可以保证腰方肌阻滞麻醉的成功率,正常情况下,在5 min 之内发挥麻醉作用,持续时间可达24 h 至48 h。以往的研究表明,术后采用局部渗透性麻醉对手术疗效没有明显改善。然而,本研究发现,采用超声波导向的外周神经阻断(TAPB)和QLB 都可以有效缓解术后疼痛,其中QLB 的阻断范围更广泛。QLB 不仅能缓解体表伤口的疼痛,还可以抑制腹部其他部位的疼痛[8]。在腹腔镜手术中,后路QLB也可以作为有效的镇痛方法。基于此,本研究认为,QLB 可用于肾脏肿瘤手术后的疼痛缓解。QLB 的作用机制尚未完全明确,但可能与胸腰筋膜有关。QLB方法并非直接定位于神经,但在超声波下可以清晰、高回声且易于定位。QLB 注入局部麻醉药物的弥散程度具有较好的可预测性,并可以达到椎旁或胸、腰筋等水平,在超声引导下可以清晰地观察到局部的弥散情况[9]。与既往研究相比,本研究中研究组的NRS疼痛评分在休息和活动时均显著降低。在临床实践中,静息态的NRS 评分的意义相对较小[10]。然而,运动性NRS 评分的降低,提示患者可以更早地进行运动性锻炼,这对于预防深静脉血栓(DVT)的形成和促进DVT 的恢复具有重要的作用。

综上所述,对全身麻醉气管插管下行腹腔镜肾癌根治术的患者应用超声引导弓状韧带上腰方肌阻滞,拥有显著的术后镇痛效果,有效控制患者术后并发症的出现,更好地维护患者手术治疗的效果。