数学教学,让内容更贴近学生

摘"要:小学数学教学,需要站在学生的角度,让内容更贴近学生的兴趣、需求、特长、能力。

为此,需要让情境创设再真实一些,让问题解决更顺应学生的思考路径,从而化教材为“学材”;引“对错”争辩,让“道理”凸显,从而化“错误”为资源;对知识不设限,对联系多发掘,从而以结构促建构。

关键词:小学数学;顺学而教;教材使用;学生错误;整体建构

数学学科理性、抽象、严谨,儿童认知感性、具象、随性。小学数学教学,需要站在学生的角度,让内容更贴近学生的兴趣、需求、特长、能力,让学生更想学、更能学。本文结合实践,谈一谈笔者的具体做法。

一、化教材为“学材”

教材是教学的重要依据。教材编写已经在考虑科学性与整体性的基础上,尽可能地贴近学生的现实了。但是,教材编写贴近的通常是全国或某个地区学生的一般现实。因此,教师需要在理解、尊重教材的基础上,结合所教学生的具体现实,适当调整、创编教材,使之真正成为适合所教学生的“学材”。

(一)情境创设可以再真实一些

情境不仅蕴含数学知识与方法,可以引发探究与发现学习,而且本身也具有一定的育人价值。教材中的情境,通常更为普适(如以拟人的动物或卡通的人物来代替真实的人物)、静态(如呈现作为要素的“物”而非完整过程的“事”)。教师在教学中,可以使之更加具体、生动,从而更加真实,能让学生“身临其境”。

例如,苏教版教材《9加几》一课,以“小猴数苹果”的情境引出计算问题:猴妈妈摘回来一些苹果,盒子里放了9个红苹果,盒子外放了4个青苹果,猴妈妈让小猴算一算一共摘了多少个苹果?这是个虚拟的故事情境。教师在教学中,可以结合校园生活场景创编情境:“学校运动会上,我们班有15名同学报名参加了比赛,后勤服务小组准备了矿泉水(十格的盒子里放了9瓶,盒子外放了4瓶)。如果给运动员每人发一瓶,这些矿泉水够吗?”这样,不仅情境更加真实,而且问题更加开放,因此,能够更好地激发学习动机,培养应用意识。

再如,苏教版教材《圆的周长》一课,出示三种不同尺寸的车轮图,由车轮滚动一周的路程引出周长的概念,并让学生通过比较,发现周长与直径相关。这个情境问题偏向于让学生静态地观察。教师在教学中,可以结合学生游戏活动创编情境:“学校‘滚铁环’社团开始招生啦!报名的同学要准备一个圆形铁环。你准备制作多大的圆形铁环?制作这样的圆形铁环需要多长的铁丝呢?”这个情境问题偏向于让学生动态地测量,更容易激发学生的学习热情,让学生感受到化曲为直的数学思想方法,以及“滚动法”与“绕线法”的局限性,产生研究圆周长计算方法的真切需要。

(二)问题解决要更顺应学生的思考路径

在新课改的理念下,教材一般通过问题系统(包括例题、习题、追问等),引导学生思考、探究,从而理解、应用知识——也方便教师评价学生的学习情况。对于相关的问题,教材一般都会预设学生的解决(回答)情况,从而在设计教学过程的基础上,给出教学内容(目标)。但是,因为更加关注知识本身的逻辑,以及天然存在的个体差异带来的认知错位,教材预设的解答情况有时可能不符合学生的实际情况。对此,教师在教学中,要重点关注认知发展的逻辑,考虑学生的认知基础,从而更顺应学生的思考路径,即做到“道而弗牵,强而弗抑,开而弗达”。

例如,苏教版教材《小数点向右移动的规律》一课,先让学生用计算器分别计算5.04乘10、100、1000,由积的小数点位置变化引发猜想;再通过举例,验证猜想,得出结论;最后应用结论,将0.351千克转换为以克作单位。这里,“建立猜想→验证猜想→得出结论→应用结论”的学习流程非常清晰。但是,在“应用结论”环节,根据题目要求直接列出0.351×1000,没考虑学生的认知基础,不符合认知发展的逻辑。关于小数的乘法,学生之前只学过“小数乘整数”,相应的情境问题要求的是几个相同的小数的和(如“夏天每千克西瓜0.8元,买3千克”“冬天每千克西瓜2.35元,买3千克”),对此列出小数乘整数的算式(如0.8×3、2.35×3),符合学生的认知基础:乘法的意义。而“将0.351千克转换为以克作单位”要求的是0.351个1000的和(而非1000个0.351的和),根据学生的认知基础(乘法的意义),列不出0.351×1000。

实际上,对于“将0.351千克转换为以克作单位”,学生的认知基础是小数的意义,因此,可以这样解决问题:0.351千克就是3511000千克,也就是把1千克平均分成1000份,每份是1克,取其中的351份,一共是351克。教师在教学中,考虑学生的认知基础,可以先让学生这样得出0.351千克=351克,再结合小数点向右移动的规律引出0.351×1000也等于351,进而,将整数乘法的意义迁移到小数乘法中。当然,要讲透小数(如0.35)个相同的数(整数或小数)的和也可以用乘法计算,即彻底将整数乘法的意义迁移到小数乘法中,还是要利用数概念本质上的一致性:数是计数单位个数的表达。在此基础上,还可以讲清小数点向右移动的规律背后的道理:乘整数和小数计数单位之间进率的数后,计数单位相应扩大,计数单位的个数不变,因此,表现为小数点向右移动。

二、化“错误”为资源

作为一门抽象、严谨的学科,数学是有一定广度、深度和开放性、复杂性的。学生很难一步到位地理解、掌握,在学习中难免出错。因此,教师需要在理解、尊重学生“错误”(广义的,包括肤浅)认识的基础上,将其作为重要的资源,引导学生“由错到对”(广义的,包括由浅入深)地学习,从而让内容更贴近学生。

(一)引“对错”争辩

课堂是学生共同学习的场所。通常,出错的不是全体学生,而是部分学生。这时,教师就可以组织“对错”双方争辩,引导学生深入探寻错误产生的原因,从而帮助学生获得深刻的正确认识。

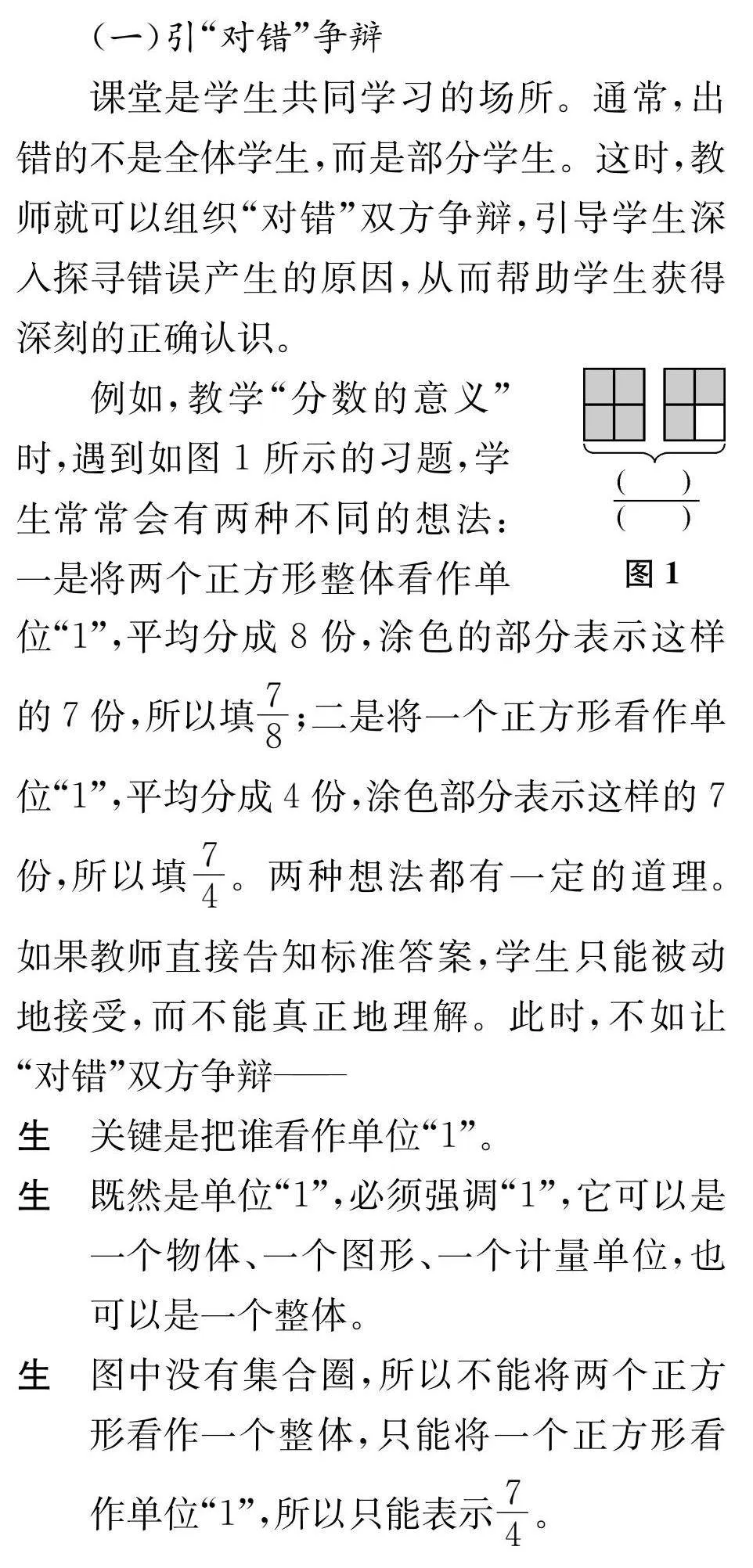

例如,教学“分数的意义”时,遇到如图1所示的习题,学生常常会有两种不同的想法:一是将两个正方形整体看作单位“1”,平均分成8份,涂色的部分表示这样的7份,所以填78;二是将一个正方形看作单位“1”,平均分成4份,涂色部分表示这样的7份,所以填74。两种想法都有一定的道理。如果教师直接告知标准答案,学生只能被动地接受,而不能真正地理解。此时,不如让“对错”双方争辩——

生"关键是把谁看作单位“1”。

生"既然是单位“1”,必须强调“1”,它可以是一个物体、一个图形、一个计量单位,也可以是一个整体。

生"图中没有集合圈,所以不能将两个正方形看作一个整体,只能将一个正方形看作单位“1”,所以只能表示74。

学生争辩的过程何尝不是对教师教学的一种提醒!在分数的意义揭示前,教师需要引导学生理解单位“1”,但是,何为“单位”,何为“1”,为何称作“单位‘1’”,不是仅凭教材中的一句定义(“一个物体、一个计量单位或由许多物体组成的一个整体,都可以用自然数1来表示,通常我们把它叫作单位‘1’”)所能理解的。学生既需要经历由具体到抽象的过程,将自然数1作为单位“1”概念建立的阶梯;在概念建立后,又需要理解单位“1”与自然数1的区别,认识到单位“1”是一个标准量、可分割,自然数1是一个数、不可分割[1]。

(二)让“道理”凸显

相比于经受过逻辑训练的成人,儿童的思维常常是跳跃式的。小学数学教学中,学生“出错”常常就是因为,下结论时没有根据、不讲道理,甚至“奇思妙想”“异想天开”。因此,教师要不断要求学生阐述结论背后的根据和道理。让道理(根据)凸显,不仅能帮助学生纠错,而且能避免教师因为想当然地判定学生的“错误”而扼杀学生出人意料的

“创造”。

例如,教学“笔算两三位数加、减两位数”时,面对215-93的计算要求,有学生先算93-15=78,再算200-78=122。对此,很多教师会因为其不符合竖式计算的常规而直接判错。其实,如果追问学生这一方法背后的根据和道理,就会消除误解——

生"可以借助差不变的规律来说明:将被减数和减数同时减去15,被减数变为200,减数变为78,200-78=122。

生"可以把这道减法算式编成故事,比如:书架上一共有215本书,二年级同学要借走93本;他们先借走了15本,但还不够93本,缺93-15=78(本),于是再从剩下的200本中借走了78本,所以还剩200-78=122(本)。

三、以结构促建构

从学科的角度看,数学知识是一个整体(系统),相互联系,形成结构。从学习的角度看,学生要从已有认知出发,自然生长,不断建构。在整体(以“整”为路径,以“体”为目标[2])视角下,数学知识与学生认知、联系与生长、结构与建构是结果与过程的辩证统一。因此,数学教学要以知识促认知,以联系促生长,以结构促建构。

这是“让内容更贴近学生”的至高境界。

(一)知识不设限

完整的结构以众多具体的知识为基础。长期以来,分课时的教学让教师养成了分解知识点,预设(限定)课时教学的内容与目标的习惯。这样,虽能带来“教”的便捷,但会忽略“学”的需求,不利于学生在整体观念的指引下发挥主观能动性,自主建构知识结构。因此,教师要让课时教学内容和目标有一定的弹性,即对课时教学的知识不过分地设限。

例如,教学“分数的初步认识”,当学生感受到分数产生的必要性,并借助操作认识了12后,课堂中常会有这样的对话:

师"你还想认识几分之一?

生"我还想认识13。

生"我还想认识14、18。

生"只有几分之一吗?我还想认识34。

师"听清楚老师的要求,是几分之一哦。

谁规定这节课只能认识“几分之一”,不能认识“几分之几”?同样地,谁规定认识“不进位加”时不能涉及“进位加”,认识“周长”时必须回避“面积”……?我们不应人为地对知识设限,阻碍学生自主建构知识结构。

(二)关联多发掘

有力的结构由具体知识之间的丰富联系形成。要想更好地帮助学生建构知识结构,就要引导学生通过联想、比较等活动充分发掘具体知识之间的联系,从而结点成线,织线成面。

例如,教学“认识除法竖式”时,可以引导学生联想已经学过的加法、减法、乘法竖式,迁移得到“被除数在上,除数在下,商在最下”的除法竖式,并重点理解竖式中每一步对不同数位上的数做均分的实际意义。在此基础上,给出有余数的除法情境,使得学生发现原有的竖式写法不能很好地处理余数,引发学生的认知冲突;进而引导学生比较加法、减法、乘法和除法,发现加法、减法和乘法在自然数范围内都有准确的结果(减法限定被减数大于等于减数),除法在自然数范围内不一定有准确的结果(表现为有时有余数),从而认识到需要设计新的除法竖式形式……这样便充分挖掘了加法、减法、乘法和除法竖式之间的联系,促进了学生对知识结构的建构。

再如,教学“异分母分数加减法”时,可以引导学生联想已经学过的整数、小数、同分母分数加减法,在比较中发现它们都是将相同计数单位的个数相加减,从而理解异分母分数加减法“先通分再计算”的道理。此外,还可以联想乘法对加法的分配律,发现这些加减法本质上都是分配律的运用,如34+16=912+212=9×112+2×112=(9+2)×112=11×112=1112。

参考文献:

[1] 张静.单位“1”与自然数“1”的异同辨析[J].小学教学参考,2019(2):91.

[2] 顾秋婷,石志群.整体观下的单元首课教学——以《平面的基本性质》一课设计为例[J].教育研究与评论(中学教育教学),2024(8):8690.