浴火而无悔的青春

摘 要:《没有硝烟的战场》以中国南部战区陆军云南扫雷大队的真实事迹为蓝本,以排雷英雄杜富国为原型,展现了战士们在边陲“战场”上无私奉献的精神。舞剧不仅彰显了“以烈火锻造成大器,愿以此生永报国”的崇高信仰,更在艺术创作上体现了鲜明的当代特色。本文从角色塑造、叙事方式、舞台呈现及舞蹈编排等角度,深入分析《没有硝烟的战场》的艺术特征与当代表达,揭示了其在歌颂英雄、讴歌人民方面所做出的独特贡献。

关键词:主旋律舞剧;人物塑造;青春叙事;写意

《没有硝烟的战场》是中央戏剧学院师生创作并演绎的主旋律舞剧。该剧取材于中国南部战区陆军云南扫雷大队在云南省麻栗坡县八里河村为人民排雷除患、创造平安净土的真实事迹;以“八一勋章”获得者、排雷英雄战士杜富国为人物原型。剧中淋漓展现了祖国热血的战士们,在边陲没有硝烟的战场,“以烈火锻造成大器,愿以此生永报国”的信仰与决心。该剧首演当日,人物原型杜富国战士来到中央戏剧学院实验剧场,用聆听讲解的方式,欣赏了这部以他和战友们的故事为原型的舞剧,并赠予舞剧主创亲笔写下的“真善美”书法作品。

作为一部以英雄事迹为原型的主旋律舞剧,《没有硝烟的战场》在歌颂党、歌颂英雄、歌颂人民的核心主题之下,在艺术创作与舞台呈现上具有鲜明的当代特色,故事从人物的成长视角切入,诠释了战士们的热血青春和真挚情感,多线并序地展现了英雄的光辉身后的残酷与辛酸。本文将从角色塑造、叙事方式、舞台呈现及舞蹈编排方面,对《没有硝烟的战场》的艺术特征与当代表达进行分析。

一、个性鲜明的角色塑造

苏联芭蕾舞剧编导奥列格·维诺格拉多夫在专著《舞剧和戏剧的关系》中总结,“在舞剧里和任何地方一样,重要的不是台词本身,而是象征形象、比喻手法,它们存在于作品的字里行间,而舞剧编导必须用造型的手段去揭示它”[1]P176。这段阐述点明了舞剧的艺术特点,舞剧是用舞蹈和形体语汇进行角色塑造、情感抒怀及故事演绎的艺术形式。舞剧既区分于舞蹈,它需要对一个充沛着饱满感情的故事进行逻辑表达;也区分于话剧,它的主要手法不依托于台词,而是依托于舞蹈与造型的手段。同时,舞剧与话剧一样,都以人物及人物的情感为核心。因此,对于舞剧创作者而言,提炼主要角色、塑造生动鲜活的人物十分重要。舞蹈相比于台词,虽不擅长表述情节的内容,但具有抒怀情感、展露人物内心情绪的优势,在音乐与灯光等舞台手段的配合下,人物的内心状态被肢体的律动直观而又写意地展现于舞台之上。

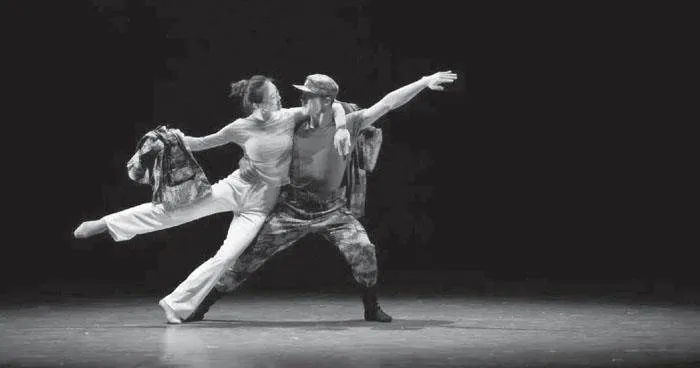

优秀的舞剧作品,需要给人物的内心情绪建构出充足的空间,为人物搭建多重维度的关系,呈现其在多元关系中的情感侧面,挖掘围绕情感而生的多层次冲突,不断触及人物内心,将他引向“灵魂黑夜”,直面心底最深的隐秘角落,最终达到涅槃与成长。《没有硝烟的战场》以扫雷英雄杜富国为原型塑造了主角杨国安,这名24岁的扫雷排爆大队战士的形象,没有局限于刻板的英雄形象,而是构建了他从一名青涩活泼的新兵,告别家人奔赴前线,经历了战友牺牲、内心愧疚悔恨的灵魂黑夜,终于走出阴霾重返雷场,在地雷爆破的硝烟中蜕变为英雄的成长过程。人物存在于舞台,就如人生活在宇宙之中,与社会、与家人、与自我不断地产生着联系,在这样不断变化的关系中,角色由舞台形象变为生动的、拥有着“真切”情感的人物。

《没有硝烟的战场》围绕着杨国安的成长,构建了友情、爱情、亲情的人物关系,多元而完整的人物关系架构,使得杨国安处在以人为核心的世界之中,他的形象在一次次与周围发生连接中丰满,他的性格也在一次次抉择中越发鲜活。在剧中,杨国安与战友们一同训练时也会感到困难和疲惫,但他总是咬牙坚持到最后。在接到命令后,杨国安带着未婚妻最喜欢的点心去找她,却紧张得不知如何开口。面对家人,他虽坚定保家卫国的信仰,同时也会有对父母无法身前尽孝的内疚;在奔赴前线时,他会因找不到恋人的身影而忐忑悲伤;当最亲密的战友因他的失误而牺牲,他会自责、悔恨,会陷入灵魂的至暗时刻。在恋人、战友们的陪伴下,最终他坚守住使命,重燃斗志,坚毅地走向雷区。杨国安在剧中,是战士,是英雄,同时也是在爱情中的青年,是家中的长子,是人民眼中可以依靠的存在。多面的呈现,让杨国安突破了“英雄”符号,成为鲜活的人物。

李岩和冉贵浩是杨国安最亲密的战友,他们也具有鲜明的性格特征和完整的人物弧光。李岩总是戴着眼镜,一介书生的模样。而冉贵浩则是战士中的开心果,活泼而生动。在第一幕展现战士训练日常的舞蹈场面中,创作者用发现小鸟、放飞小鸟的情节,以肢体语言突出了三人不同的性格。在第二幕到达云南边境村庄后,剧中拓展了几人的人物关系,延展出三条情感线索:杨国安与未婚妻吴峥的相互扶持的爱情,冉贵浩与村花牛晓凤的怦然心动,以及李岩和女孩小豆豆的兄妹相依。三人展现战友情的舞蹈,转向三组六人的多人舞蹈,让主角们的生活有了更加丰富的呈现空间,也为人物情感勾勒出起承转合的变化。李岩儒雅而稳重,对战友们的小打小闹十分包容,他在和失去父亲的女孩小豆豆的互动中,是亲切稳重的哥哥,他为小豆豆描绘出一个有安全感的童年。另一边,冉贵浩的机灵在与村花的渐生情愫中不断渲染与加强,恰恰是这样一个活泼、外向的开心果,在排雷时刻,毅然冲在前线,壮烈地牺牲。部队出任务前,冉贵浩因羞涩未能给恋人献上额头的一吻,在他牺牲化作烈士灵魂后,才亲吻恋人,这一吻却生死两隔。人物形象饱满而丰富,令观众动情。

此外,《没有硝烟的战场》中塑造了饱满鲜活的女性形象。杨国安的未婚妻吴峥是医院的护士。剧中吴峥的第一次亮相是在医院,她作为护士长,带领护士们有条不紊地完成工作,呈现出她的专业与认真。得知未婚夫要奔赴边境执行任务,她展露出不舍和难过的真实情感。最终她不仅选择支持杨国安的决定,还毅然前往边境,成为当地医院的一名护士。在杨国安跌落灵魂低谷时,是吴峥陪伴在他的身边,让杨国安走出自责,继续完成使命。当杨国安受伤,血肉模糊地被送到医院,吴峥透过他手腕上的平安绳认出了恋人,她悲恸、心碎,却不得不在杨国安的面前保持着镇定和坚强。吴峥成为杨国安的手与眼,她搀扶着杨国安继续走人生的道路。吴峥是杨国安的恋人,是杨国安的白衣战友,也是他精神上的支持者、人生的陪伴者。吴峥是现实中众多英雄背后的女性的化身,同时,吴峥也具有独立的人格和坚定的信仰,剧中对其不仅进行了杨国安未婚妻身份的塑造,还展现了吴峥作为一名奔赴边境的女性医护工作者的专业素养,充满国之大爱的一面。

二、聚焦情感的青春叙事

“叙事性是舞剧的功能属性:舞剧的叙事不是对事件的描述,而是通过事件本身构成情感的叙述和表现。”[2]P56舞剧需要从事件之中提炼出人物的情感起伏,搭建足以带来不同维度的情感变化的人物关系,并在人物与世界、社会、他人和自我的关系交互中一步步深入人物的内心世界,去呈现最真挚、最深刻的情感变化。这一系列的变化都依托于舞台之上演员的表情、肢体等外部动作加以呈现。

在《没有硝烟的战场》中,创作者从感人的故事原型、可敬的英雄人物事迹中提炼出了一条成长的故事线索,寻找到了符合当下观众审美的青春叙事的视角。杨国安作为一名年轻的扫雷战士,他是一个生活在现代的青年人,正处在对未来充满憧憬、对爱情与生活抱有美好的期待、想要努力为父母尽孝的青年时期。同时,他更是一名肩负着保家卫国使命的战士,他也和众多为祖国抛洒热血的战士们一样,时刻听命于国家,为守护人民而时刻准备着。剧中,以青春叙事的角度,将杨国安作为青年人和战士的身份融合在了一起。

全剧分为四幕。第一幕用部队、医院、家的三处核心场景展现了杨国安和队友们的训练,接到命令,与家人和恋人惜别。第二幕的场景转向了边境村寨。在这里,以杨国安为首的扫雷战士受到村民们的热情款待,也目睹了雷区给村民带来的恐怖伤害。这一幕中既发展了杨国安与吴峥、冉贵浩与村花的爱情,李岩与小豆豆的兄妹情感,也穿插着战士们紧张的扫雷任务和军民一家亲的欢乐场面。第三幕是全剧的高潮,在一场惊心动魄的扫雷行动中,冉贵浩光荣牺牲,杨国安自责陷入灵魂拷问的黑夜。吴峥的陪伴、战友们的激励,以及无数为扫雷工作而奉献的烈士精神,鼓舞了杨国安重新走向雷区。火光中,杨国安为保护李岩身负重伤。第四幕以英雄的归来为核心,吴峥在医院等来了鲜血淋漓的恋人,她悲痛欲绝,却振作坚强。而杨国安也完成了从战士到英雄的蜕变,他失去了双眼和双手,但他不后悔,因为有无数的战士与他一样,将个人安危置之度外,守护人民的安宁。最终,在吴峥的陪伴下,杨国安迎来了内心的光明。云南雷场,战士们手拉手连成排,喊着口号“为人民扫雷,为军旗增辉”,徒步走过雷场,将清扫安全的土地还给了当地百姓。

杨国安作为全剧主要角色,他的成长线索构成了本剧的核心叙事视角。杨国安从战士到英雄的成长主线,与扫雷大队完成艰险的排雷任务的故事线相呼应,达成了个人情感起伏与主旋律故事讲述的高度融合。杨国安作为大众青年的一员,拥有真挚的友情、相伴相依的爱情、与家人其乐融融的亲情;作为年轻的扫雷战士,他告别家乡和亲人,目睹了村民的不幸与善良,经历了战友的牺牲落入低谷,在亲友的陪伴下重燃信心走向雷场。最终杨国安身负重伤,在眼前的黑暗中找寻到内心的光明。人物的情感变化通过他面对一次次的困境,以及在困境中的抉择与挣扎,在舞台上化为舞蹈的形体动作而呈现。杨国安既展露了当下青年人的生活与状态,又实现了作为战士的一次次蜕变。青春叙事的视角,让本剧在主旋律的主题之外,增加了观众对于角色的情感共鸣,渲染了艺术表达的效果。

三、象征写意的舞台呈现

扎根中国本土、浸润中华民族文化精神的中国舞剧,既要传承中式美学的艺术特色,也要与当下多元丰富的舞台手段进行融合。张麟在专著《舞剧艺术论》中提出:“意象化叙事是中国舞剧有别于西方芭蕾舞剧的样式最明显之处。”[2]P163写意,是指艺术家忽略艺术形象的外在逼真性,而强调其内在精神实质表现的艺术创作倾向和手法。最初起源于绘画,兴起于北宋,要求在形象之中有所蕴涵和寄寓,让“象”具有表意功能或成为表意的手段,成为中国艺术审美重心自觉转向主体性的标志[3]P1383。在舞剧的舞台上,对情节的“写意”的抽象化处理,可以透过肢体的表达,渲染出具有诗意的艺术效果,与中国人含蓄、内敛的情感表述相得益彰。

在《没有硝烟的战场》中,也充分运用了象征的艺术手法。创作者提炼出具有强烈情感象征的符号,比如,“平安绳”“红裙”“遗书”三个意象,通过不断的重复与加强,达到强化情感渲染的效果。部队出发完成任务前,妇女们将平安绳系在战士们的手腕,寄托祝福和思念。吴峥和村花分别将长长的平安绳一圈一圈地绕在各自恋人的手腕上。当杨国安经历灵魂黑夜,重返雷场而受伤后,平安绳成为吴峥认出杨国安的信物。在第二幕中,村中的女子们用民族舞蹈演绎着织锦的场面,一条条鲜艳的红裙被做出,村花化为身穿红裙的新娘,这代表着她与冉贵浩的爱情即将走向新的阶段。妇女们将一条红裙送给了调派来的护士吴峥,穿着红裙的吴峥加入当地人的舞蹈,也融入了本地人民的生活之中。“遗书”也是剧中的重要意象,在危险重重的任务面前,战士生死难料,他们总是在出发前将对家人的爱意和嘱托写在书信里。在全剧的第三幕中,战士们以群舞的方式,演绎集体写下遗书的戏剧场面。冉贵浩的遗书,也成了他去世后杨国安思念战友、呈现心灵黑夜的重要道具。当舞台光渐起,众多牺牲的烈士手握遗书,表达着对家人再也无法言说的思念。一封封遗书传递着强烈的亲情羁绊,表现出英雄的壮烈与伟大,重燃起杨国安执行任务的决心,也将冉贵浩的“牺牲”上升为扫雷战士群体的“牺牲”,令观众潸然泪下。这些艺术化的符号,既构成故事情节,也成为人物情感表述的依托,同时其背后象征的意蕴也为舞台带来了更加隽永的美感。

《没有硝烟的战场》中,突破了写实的戏剧手法,以情感的表达为轴心,灵活进行时空的转换,运用多场面并行的表演方式,达到了诗意抒情的艺术效果。例如在第一幕的告别场景中,舞台被一扇门分割为两个时空,右侧是杨国安与吴峥的依依惜别,左侧是杨国安的父母对儿子远行的担忧。两组人物通过相似的舞蹈动作,传递了不舍和牵挂。这一告别的戏剧场面落点于杨国安与母亲隔着一扇位于舞台中央的门而对望。门代表了家的意象,是杨国安离家的象征,也是他走向人生新阶段的起点。在第二幕的过往回忆的篇章里,透过杨国安的视角,创作者用一棵树与一朵花的意象,展现了他试图延续“花”的生命,却被爆炸声和碎落的花瓣触发对于村寨曾经承受苦难场面的想象。一系列“蒙太奇”式场面,勾勒出村寨人民被隐藏的地雷伤害、夺去亲人生命的往事。杨国安心理时空的呈现,一方面完整了观众对于村寨信息的了解,另一方面也是杨国安决心扫清雷区的内心行动的外化。在第三幕,冉贵浩牺牲后,他化作了灵魂,与昔日的战友进行着互动。杨国安与李岩对他欢快的动作没有任何反应,而是在另一套节奏中演绎着与战友生死相隔的痛苦。欢乐与悲伤的情绪,在两种不同的肢体表达风格中交织,彼此碰撞。冉贵浩的灵魂在与战友、与恋人的互动中,渐渐意识到自己的离去,最终,他在舞台上敬了标准的军礼,而杨国安与李岩仿佛看见,也向前方敬礼。这种将灵魂的抽象形象直接呈现于舞台的非写实手法,古有梁山伯与祝英台化蝶、杜丽娘为爱而死又为情而生,本质都是将情感极致化后的诗意的表达。《没有硝烟的战场》也运用了这样的方式,突破生与死的界限,让观众直观地看见烈士与战友的隔空对望,渲染了舞台的诗意与哀伤。

四、民族特色的舞蹈编排

《没有硝烟的战场》的故事原型发生在中越边境的云南村寨,这里是少数民族聚集地,拥有着颇具特色的少数民族文化。剧中舞蹈的编排,对这些民族所特有的文化和舞蹈进行了借鉴与融合。

在第二幕开篇,故事场景转向村寨,舞台呈现出舞者身着苗族服饰,男人吹着芦笙,女人们跳着踩脚舞的热闹场面。同时,拦门酒、长街宴这些独特的少数民族文化习俗,也被编进了舞蹈场面之中。剧中,苗族少女们织造平安锦为战士们祈福的场面,也颇具少数民族色彩。编导将搓平安绳、织造平安锦的劳作场面化为了灵动的舞蹈动作。随着女舞者们柔美的舞蹈动作,民族服饰的银饰发出叮当碰撞,与音乐交织出特有的节奏。织造完成的红裙,再度成为剧中重要的道具,它是新娘的嫁衣,也是吴峥融入村寨的象征,更是当地众多女孩对未来平安生活的祈福和向往。

由此可见,在这出舞剧中,少数民族的舞蹈和文化,与舞剧内容、人物的情感变化进行了有机的融合。这些民族元素在叙述和推进情节的同时,表现了当地人民的质朴与热情,也传承和发展了中国少数民族文化特色。战士们的舞蹈动作来源于军人的日常生活,呈现出飒爽、利落、整齐的艺术风格。而少数民族的舞蹈,节奏轻快、旋律轻盈、热闹非凡。两者在舞台上恰如“阳”与“阴”,既形成对比,又和谐共存,带来了独特的舞台节奏和审美体验。

《没有硝烟的战场》以舞剧的方式演绎了真实发生在当下的故事,扫雷战士们在中国边境不畏艰险,守护国家与人民,燃烧青春、英勇奋战、不惜付出生命。脱下军装,他们是芸芸众生中普通的青年;穿上军装,他们是保家卫国的英雄。这出舞剧以杨国安从一个青年战士经历生死别离的灵魂黑夜,在火光中淬炼成英雄的成长线索为叙事主线,勾勒出了边境扫雷战士们的群像。在歌颂英雄的同时,塑造了鲜活生动的人物形象,以主旋律之歌,舞出战士们热血青春的无悔篇章。

参考文献:

[1]奥列格·维诺格拉多夫:《舞剧和戏剧的关系》,朱立人译:《舞蹈学者朱立人译文集》,北京:中央民族大学出版社,2013

[2]张麟:《舞剧艺术论》,上海:上海音乐出版社,2019

[3]林崇:《心理学大辞典(下卷)》,上海:上海教育出版社,2003

责任编辑 姜艺艺